В январе 1818 года петербургские книжные лавки стали свидетелями невиданного ажиотажа. За считанные недели разошлись все три тысячи экземпляров первых восьми томов «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Александр Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом».

Почему в эпоху наполеоновских войн и европейских потрясений русское общество с такой жадностью бросилось изучать собственное прошлое? Ответ лежит на поверхности: в моменты исторических переломов люди инстинктивно обращаются к истории в поисках ориентиров и смыслов.

Сегодня, когда мир переживает новый период глобальных трансформаций, когда привычные международные структуры рушатся, а новые только формируются, вопрос о роли истории в понимании настоящего становится особенно актуальным. Парадокс нашего времени заключается в том, что при невиданном изобилии информации мы часто испытываем дефицит понимания происходящего.

История служит навигационной системой в море современности. Она не только показывает, откуда мы пришли, но и помогает понять, куда идем. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности», — писал Карамзин в предисловии к своему труду. Эти слова, написанные более двух веков назад, сохраняют актуальность и сегодня.

Современная Россия стоит перед вызовами, многие из которых имеют глубокие исторические корни. Вопросы суверенитета и национальной идентичности, отношений с Западом и Востоком, централизации и регионального развития — все это уже не раз возникало в нашей истории. Изучение того, как наши предки отвечали на похожие вызовы, может дать ценные подсказки для понимания современных процессов.

Мыслители о роли истории: от Карамзина до Лихачева

Карамзин: история как священная книга народов

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) стал первым русским историком, который сделал историю не просто хроникой событий, но живым повествованием о судьбе народа. Его подход был революционным для своего времени: история должна не только информировать, но и воспитывать, формировать национальное самосознание.

«Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна», — утверждал Карамзин. История, по его мнению, позволяет преодолеть ограниченность индивидуального опыта, черпая мудрость из опыта поколений. Правители и законодатели «действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей».

Карамзин видел в истории не только прагматическую пользу, но и нравственную силу. История «питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости». Это понимание истории как морального учителя стало важной традицией русской исторической мысли.

Ключевский: закономерности исторического процесса

Василий Осипович Ключевский (1841-1911) пошел дальше Карамзина, попытавшись найти объективные закономерности в историческом процессе. Его «Курс русской истории» стал первой попыткой проблемного подхода к изложению российской истории, получившей всемирное признание.

«История России есть история страны, которая колонизируется», — формулировал Ключевский основной фактор русской истории. Эта идея позволила ему выделить четыре периода русской истории, каждый из которых характеризовался освоением новых территорий и формированием соответствующих политических и социальных структур.

Ключевский показал, что исторический процесс подчиняется определенным закономерностям, которые можно изучать и понимать. Это открывало возможности для прогнозирования и планирования на основе исторического опыта.

Тойнби: цивилизационный подход и теория вызов-ответ

Арнольд Тойнби (1889-1975), хотя и не был русским историком, оказал огромное влияние на понимание роли истории в современном мире. Его теория «вызов-ответ» особенно актуальна для понимания российской истории.

Согласно Тойнби, развитие цивилизаций происходит через механизм «вызов-ответ»: внешние или внутренние вызовы требуют от общества адекватного ответа. Успешный ответ на вызов ведет к развитию, неудачный — к стагнации или гибели цивилизации.

«Творческое меньшинство» играет ключевую роль в формировании ответа на исторические вызовы. Эта группа «пророков, жрецов, философов, ученых, политиков» осознает вызов и способна дать на него удовлетворительный ответ, увлекая за собой остальное общество.

Данилевский: культурно-исторические типы

Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) разработал оригинальную теорию культурно-исторических типов, которая предвосхитила многие идеи современной цивилизационной теории. Он выделил десять «полноценных» культурно-исторических типов, каждый из которых имеет свои особенности и проходит определенные стадии развития.

Данилевский утверждал, что культурно-исторические типы являются замкнутыми, самодостаточными образованиями. Возможно заимствование лишь тех начал, которые не относятся к сфере народности (техника, естествознание), но основные цивилизационные принципы не передаются от одного типа к другому.

Эта теория помогает понять специфику российской цивилизации и объясняет, почему механическое заимствование западных институтов часто не приводит к ожидаемым результатам в России.

Лихачев: культура как живая память

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999) представлял историю не как набор фактов, а как живую культурную память народа. Для него русская культура была целостной системой, в которой каждый элемент связан с другими.

«Культура сильнее армады танков», — утверждал Лихачев. Он видел в культуре и исторической памяти главную защиту от попыток разрушить национальную идентичность. Культурная память, по Лихачеву, — это не просто знание прошлого, но понимание его смысла и значения для настоящего.

Лихачев подчеркивал вселенский характер русской культуры: «Самая характерная черта русской культуры, проходящая через всю ее тысячелетнюю историю, начиная с Руси X—XIII веков, — ее вселенскость, универсализм». Эта черта позволяет русской культуре быть открытой миру, сохраняя при этом свою самобытность.

«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить... он не живет настоящим, и действительно — только прошлым или будущим!» — А.П. Чехов (цит. по Лихачеву)

Исторические циклы: закономерности повторения

Смутное время: кризис власти и народное единство

Смутное время (1598-1613) стало одним из самых драматических периодов российской истории. Этот 15-летний кризис включил в себя династический кризис, социальные конфликты, иностранную интервенцию и экономический коллапс. Однако именно в этот период проявились механизмы национального самосохранения, которые многократно повторялись в русской истории.

Причины Смуты были комплексными: пресечение династии Рюриковичей, борьба между боярами и царской властью, тяжелое экономическое положение после правления Ивана Грозного, социальные противоречия. Особенно разрушительными оказались последствия опричнины, которая «подорвала уважение к власти и закону».

Ключевым моментом стал голод 1601-1603 годов, который «разорил тысячи крупных и мелких хозяйств» и спровоцировал массовые народные движения. Появление самозванцев — Лжедмитрия I и II — показало глубину кризиса легитимности власти.

Однако самым важным уроком Смуты стало то, как русский народ сумел мобилизоваться для преодоления кризиса. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского «продемонстрировало образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Хронология Смутного времени

| Год | Событие | Значение |

|---|---|---|

| 1598 | Смерть Федора Иоанновича | Пресечение династии Рюриковичей |

| 1601-1603 | Великий голод | Социально-экономический кризис |

| 1605 | Воцарение Лжедмитрия I | Кризис легитимности |

| 1612 | Освобождение Москвы | Народное единство |

| 1613 | Избрание Михаила Романова | Восстановление государственности |

Опричнина: централизация как ответ на внешние угрозы

Опричнина Ивана Грозного (1565-1572) представляет собой пример радикальной попытки централизации власти в ответ на внешние и внутренние вызовы. Этот период показывает, как стремление к быстрым решениям может привести к катастрофическим последствиям.

Причины введения опричнины были связаны с необходимостью укрепления центральной власти для противостояния внешним угрозам — Ливонской войне, набегам крымских татар, польско-литовской экспансии. Иван Грозный видел в боярской оппозиции препятствие для эффективной мобилизации ресурсов страны.

«Попытка быстрой централизации власти, предпринятая Иваном Грозным, обернулась катастрофическими последствиями для России». Опричный террор не только не решил поставленных задач, но и привел к экономическому упадку и ослаблению государства.

Опричнина стала причиной глубокого кризиса, который историки называют «порухой». Этот кризис, в свою очередь, создал предпосылки для Смутного времени. Таким образом, неадекватный ответ на исторический вызов породил еще больший кризис.

Урок опричнины состоит в том, что попытки решить сложные проблемы исключительно силовыми методами, без учета социальных и экономических факторов, обречены на провал. Централизация власти необходима, но она должна проходить эволюционным путем, с учетом интересов различных социальных групп.

Великая Отечественная война: защита цивилизационных ценностей

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала высшим проявлением способности русского народа к мобилизации в момент экзистенциальной угрозы. Этот конфликт носил характер не просто военного столкновения, но войны цивилизационных ценностей.

«Первый и главный урок Второй мировой войны состоит в том, что третьей мировой войны не должно произойти, так как в ней не будет победителей». Масштабы человеческих потерь — 26,6 миллиона советских граждан — показали цену победы над фашизмом.

Важнейшим фактором победы стало «единство фронта и тыла». Советский Союз смог выстоять благодаря тому, что «люди защищали свою страну, которую, несмотря на все невзгоды, глубоко любили». В понятие Родины «миллионы павших и живых вкладывали все лучшее, связанное с жизнью государства, общества, своей семьи и детей».

Маршал Георгий Жуков олицетворял лучшие качества советского военного руководства. Под его командованием были проведены ключевые операции войны: оборона Ленинграда и Москвы, Сталинградская битва, операция «Багратион», взятие Берлина. «18 января 1943 г. Г. К. Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал первым маршалом СССР с начала войны».

Особенно важным является «трудовой подвиг народа», который показал способность к самопожертвованию ради общей цели. Движение «двухсотников», «трехсотников» и даже «тысячников» продемонстрировало готовность людей работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт.

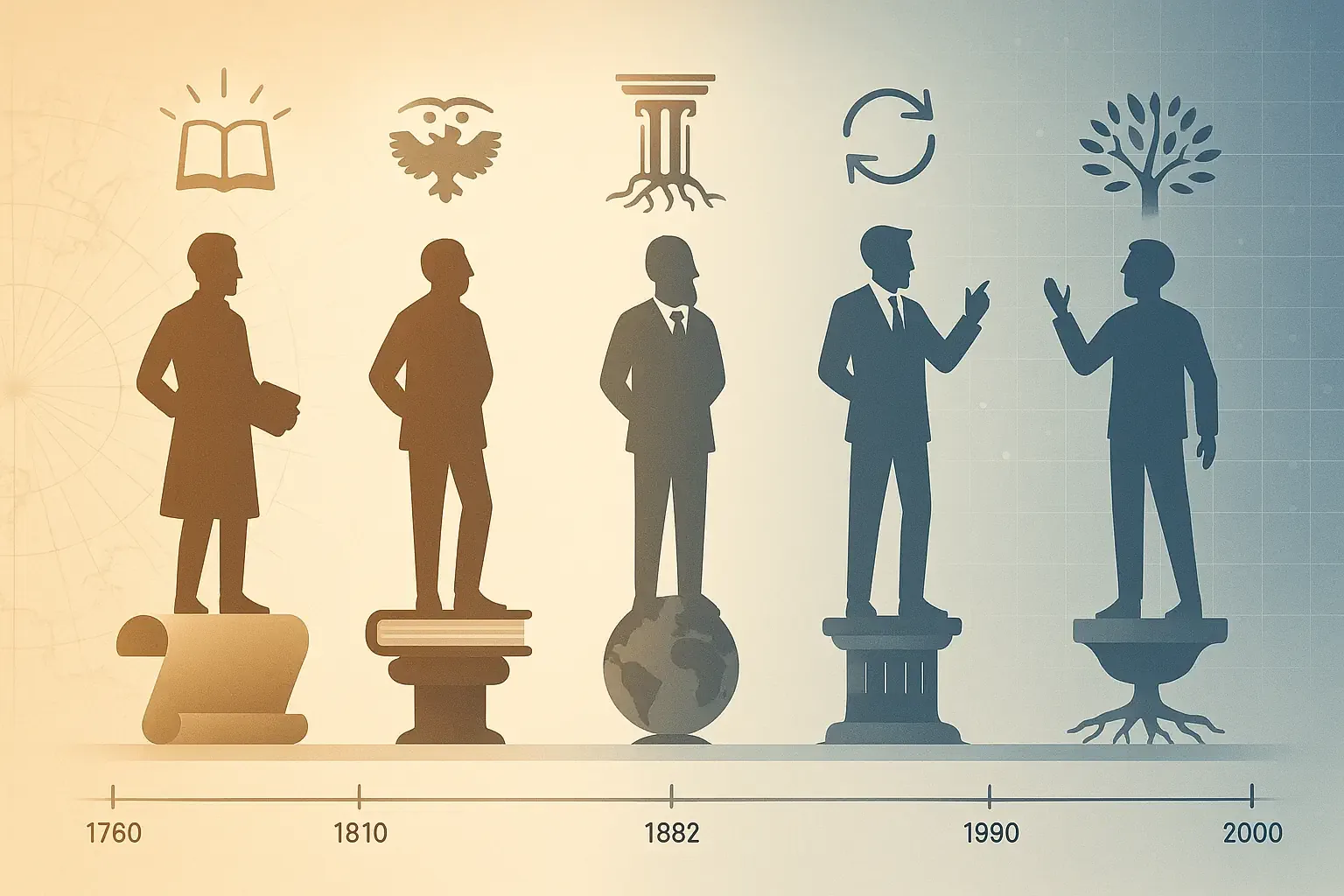

Закономерности исторических циклов

Анализ российской истории показывает наличие определенных закономерностей в развитии страны. Эти циклы можно описать схемой «кризис — мобилизация — ответ — обновление».

Фаза кризиса характеризуется накоплением внутренних противоречий и появлением внешних вызовов. Старые институты перестают эффективно функционировать, возникает угроза национальной безопасности или государственности.

Фаза мобилизации связана с осознанием обществом серьезности угрозы и необходимости принятия чрезвычайных мер. На этом этапе происходит консолидация общества вокруг общих целей.

Фаза ответа предполагает реализацию конкретных мер по преодолению кризиса. Успех или неудача на этом этапе определяют дальнейшую судьбу страны.

Фаза обновления характеризуется созданием новых институтов и механизмов, позволяющих стране развиваться на новом уровне.

Современные вызовы через призму истории

Глобализация и национальная идентичность

Современная Россия сталкивается с вызовами глобализации, которые во многом схожи с историческими вызовами модернизации. Как и в прошлом, стоит вопрос: как интегрироваться в мировые процессы, сохранив при этом национальную идентичность и суверенитет?

Глобализация — не новое явление. Историки выделяют несколько волн глобализации, начиная с создания Великого шелкового пути. Каждая волна характеризовалась усилением экономических, политических и культурных связей между различными регионами мира.

Современная глобализация отличается от предыдущих своим всеобъемлющим характером и скоростью распространения. Однако принципиальные вызовы остаются теми же: как сохранить культурную самобытность в условиях унификации, как защитить национальные интересы в рамках глобальных структур.

Россия в этом контексте выступает как «хранитель и защитник традиционных ценностей». Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: «Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация».

Традиционные ценности как основа суверенитета

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» определил 17 основных традиционных ценностей России:

- Жизнь

- Достоинство

- Права и свободы человека

- Патриотизм

- Гражданственность

- Служение Отечеству и ответственность за его судьбу

- Высокие нравственные идеалы

- Крепкая семья

- Созидательный труд

- Приоритет духовного над материальным

- Гуманизм

- Милосердие

- Справедливость

- Коллективизм

- Взаимопомощь и взаимоуважение

- Историческая память и преемственность поколений

- Единство народов России

Эти ценности рассматриваются как «основа российского общества, позволяющая защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны».

Историческая память занимает особое место в этой системе ценностей. «Историческая память в основе культурного суверенитета делает Россию сильной и независимой». Западные страны «постоянно ведут борьбу с исторической памятью российских граждан», особенно в отношении Великой Отечественной войны.

Демографические вызовы

Демографическая ситуация в России является одним из главных современных вызовов. «Мы как народ вымираем по 400-500 тысяч в год, а без достаточного населения всё остальное бессмысленно».

Этот вызов не является уникальным для России — он характерен для большинства развитых стран. Однако в российском контексте он приобретает особое значение в связи с огромной территорией и необходимостью ее освоения.

Исторический опыт показывает, что демографические проблемы решаются не только экономическими мерами, но и через укрепление традиционных семейных ценностей. «Желание заводить детей — это вопрос не ценников, а ценностей и образа жизни».

Экономические вызовы и суверенитет

Современные экономические вызовы связаны с необходимостью обеспечения экономического суверенитета в условиях санкционного давления. «Ситуация кардинально изменилась», — отмечают российские официальные лица, подчеркивая необходимость перехода к новой экономической модели.

Исторический опыт показывает, что Россия неоднократно сталкивалась с необходимостью экономической мобилизации в условиях внешних ограничений. Опыт индустриализации 1930-х годов, восстановления экономики после Великой Отечественной войны показывает способность страны к быстрой адаптации и мобилизации ресурсов.

Ключевым вопросом является создание экономической модели, которая «соответствует суверенному развитию и требованиям русского мира». Это предполагает отказ от «раннепутинского госкапитализма» и переход к новой модели развития, основанной на традиционных российских ценностях.

Практические выводы: как прошлое формирует настоящее

Механизмы исторической преемственности

Изучение российской истории показывает наличие устойчивых механизмов, которые обеспечивают преемственность развития страны даже в периоды глубоких кризисов. Эти механизмы включают в себя:

Культурную память, которая сохраняет и передает основные ценности и традиции народа. Как отмечал Дмитрий Лихачев, «культурная память выступает как условие исторической преемственности, как органическая система, как механизм сохранения прошлого в настоящем».

Государственные институты, которые, несмотря на периодические кризисы и трансформации, сохраняют основные функции по обеспечению единства и безопасности страны. История показывает, что даже в периоды Смуты институт государственности в конечном счете восстанавливается.

Народное единство, которое проявляется в критические моменты истории. От ополчения Минина и Пожарского до единства фронта и тыла в Великой Отечественной войне — этот механизм неоднократно спасал страну от распада.

Уроки для современности

Исторический опыт дает несколько важных уроков для понимания современных процессов:

Первый урок: попытки решить сложные проблемы исключительно силовыми методами, как правило, приводят к еще большим проблемам. Опыт опричнины показывает важность сбалансированного подхода к реформам.

Второй урок: в условиях кризиса ключевую роль играет способность общества к мобилизации и единению. Опыт преодоления Смуты и победы в Великой Отечественной войне показывает, что единство народа является главным ресурсом страны.

Третий урок: успешная модернизация возможна только при сохранении культурной идентичности и традиционных ценностей. Попытки механического заимствования чужих институтов без учета национальной специфики обречены на провал.

Четвертый урок: Россия наиболее успешно развивается тогда, когда осознает свою цивилизационную миссию и действует исходя из собственных интересов, а не пытается копировать чужие модели.

Применение исторического опыта

Понимание исторических закономерностей позволяет более осознанно подходить к решению современных задач:

В экономической сфере исторический опыт показывает важность создания самодостаточной экономической системы, способной функционировать в условиях внешних ограничений. Опыт мобилизационной экономики может быть адаптирован к современным условиям.

В социальной сфере ключевое значение имеет укрепление традиционных институтов — семьи, образования, культуры. Исторический опыт показывает, что именно эти институты обеспечивают социальную стабильность и демографическое развитие.

В политической сфере важно обеспечить баланс между централизацией и местным самоуправлением, между эффективностью управления и участием общества в принятии решений.

В международной сфере Россия должна исходить из понимания своей роли как самостоятельной цивилизации, способной предложить миру альтернативную модель развития, основанную на традиционных ценностях.

Заключение. Взгляд в будущее

История не повторяется буквально, но ее ритмы, закономерности и принципы остаются удивительно устойчивыми. Изучая прошлое, мы получаем не готовые рецепты, а способность видеть глубинные процессы за внешними событиями, понимать логику развития и предугадывать возможные сценарии будущего.

Современная Россия переживает очередной исторический поворот. Как и в прошлом, стране приходится отвечать на серьезные вызовы — экономические, демографические, геополитические. Исторический опыт показывает, что успех в преодолении этих вызовов зависит от способности общества к единению вокруг традиционных ценностей и осознания своей цивилизационной миссии.

«Это время России!» — эти слова Президента Путина отражают понимание того, что страна вступает в новый исторический цикл. Как и в прошлом, этот цикл будет характеризоваться мобилизацией национальных ресурсов, укреплением суверенитета и утверждением собственной модели развития.

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации, созданный в 2023 году, символизирует понимание властью важности исторической памяти для современного развития. «Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой».

История учит нас, что Россия способна преодолевать самые серьезные кризисы, сохраняя при этом свою идентичность и выходя на новый уровень развития. Ключом к успеху всегда было единство народа, сильная государственная власть и верность традиционным ценностям.

Будущее России будет определяться тем, насколько современное поколение сумеет извлечь уроки из прошлого и применить их к решению задач настоящего. История не дает готовых ответов, но она дает самое главное — понимание того, кто мы есть, откуда пришли и куда идем.

Как писал Карамзин, «история, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия». Именно в этом расширении пределов нашего бытия через понимание прошлого заключается главная ценность истории для современного человека.

Россия продолжает свой тысячелетний путь, и история остается ее верным спутником — не как груз прошлого, а как источник силы и мудрости для будущего.

Источники

- Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб.: Тип. Н. Греча, 1818-1829.

- Ключевский В.О. Курс русской истории. СПб., 1904.

- Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000.

- Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.

- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1871.

- Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

- Мягков М.Ю. Пятнадцать уроков Второй мировой // История.РФ. 2021.