В московском метро пассажир листает страницы романа Достоевского. В Челябинске семья собирается у телевизора на просмотр новой экранизации классики. В Петербурге подросток создает граффити на стене, вкладывая в рисунок свою душу. Где-то в российской глубинке пожилая женщина напевает народную песню, передавая её внучке. Что объединяет все эти, казалось бы, разные сцены? Искусство — могучая сила, которая пронизывает каждый день миллионов людей, формируя их внутренний мир, объединяя поколения и культуры.

Но зачем оно нужно человеку? Почему в эпоху цифровых технологий и научного прогресса мы по-прежнему тянемся к музыке, живописи, литературе? Почему государство выделяет миллиарды рублей на поддержку культуры, а семьи передают из поколения в поколение художественные традиции?

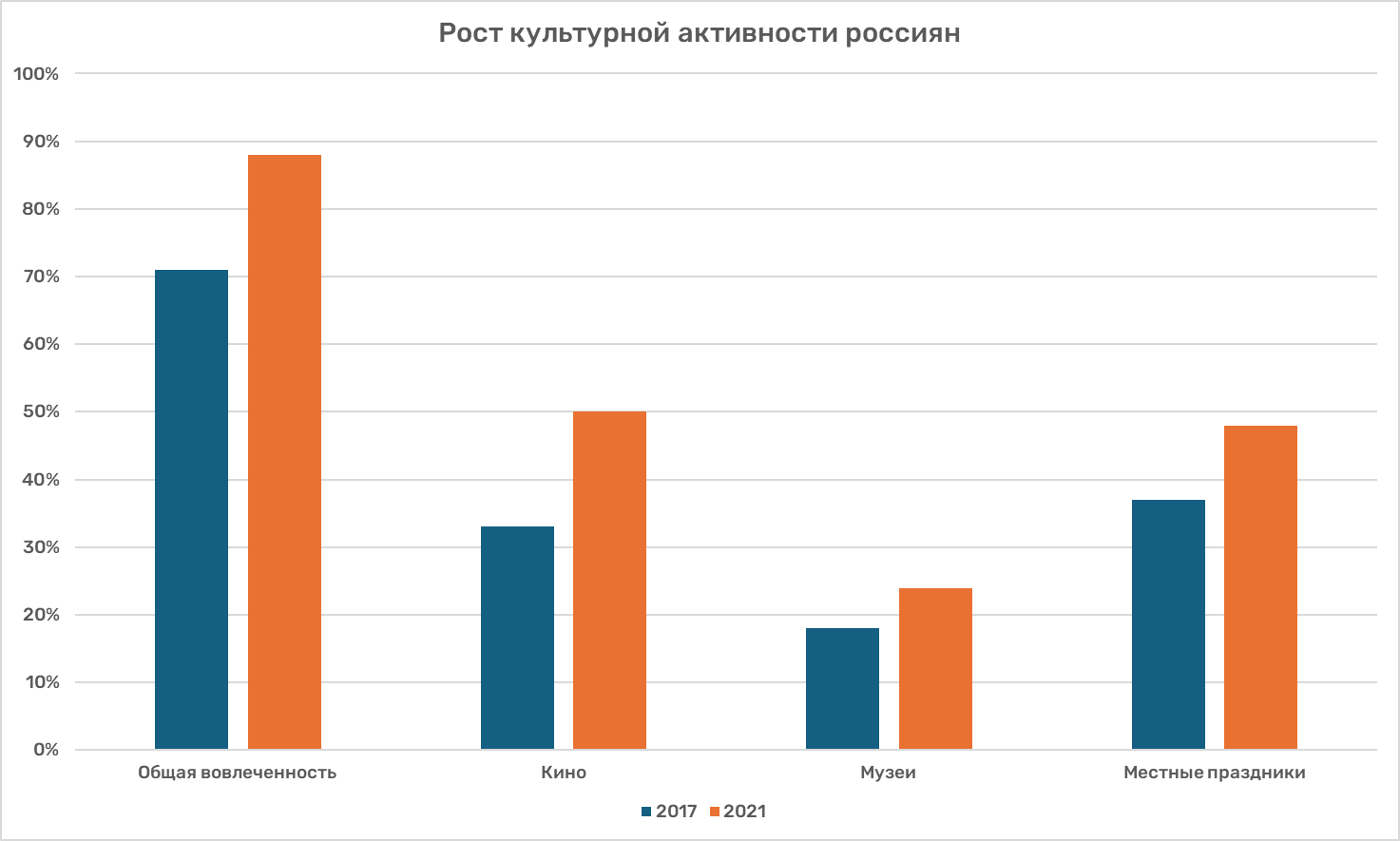

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень культурной вовлеченности россиян вырос с 71% до 88% за последние четыре года. Это не просто статистика — это свидетельство глубокой потребности человека в прекрасном, которая укоренена в самой природе нашего сознания.

Сегодня мы исследуем этот феномен с позиций современной науки, философии и культурологии, опираясь на богатейший опыт российской духовной традиции. Мы рассмотрим, как искусство формирует личность, укрепляет семейные и патриотические ценности, способствует психическому здоровью и создает основы для гармоничного общества.

Биологические основы потребности в искусстве

Нейроэстетика: как мозг воспринимает красоту

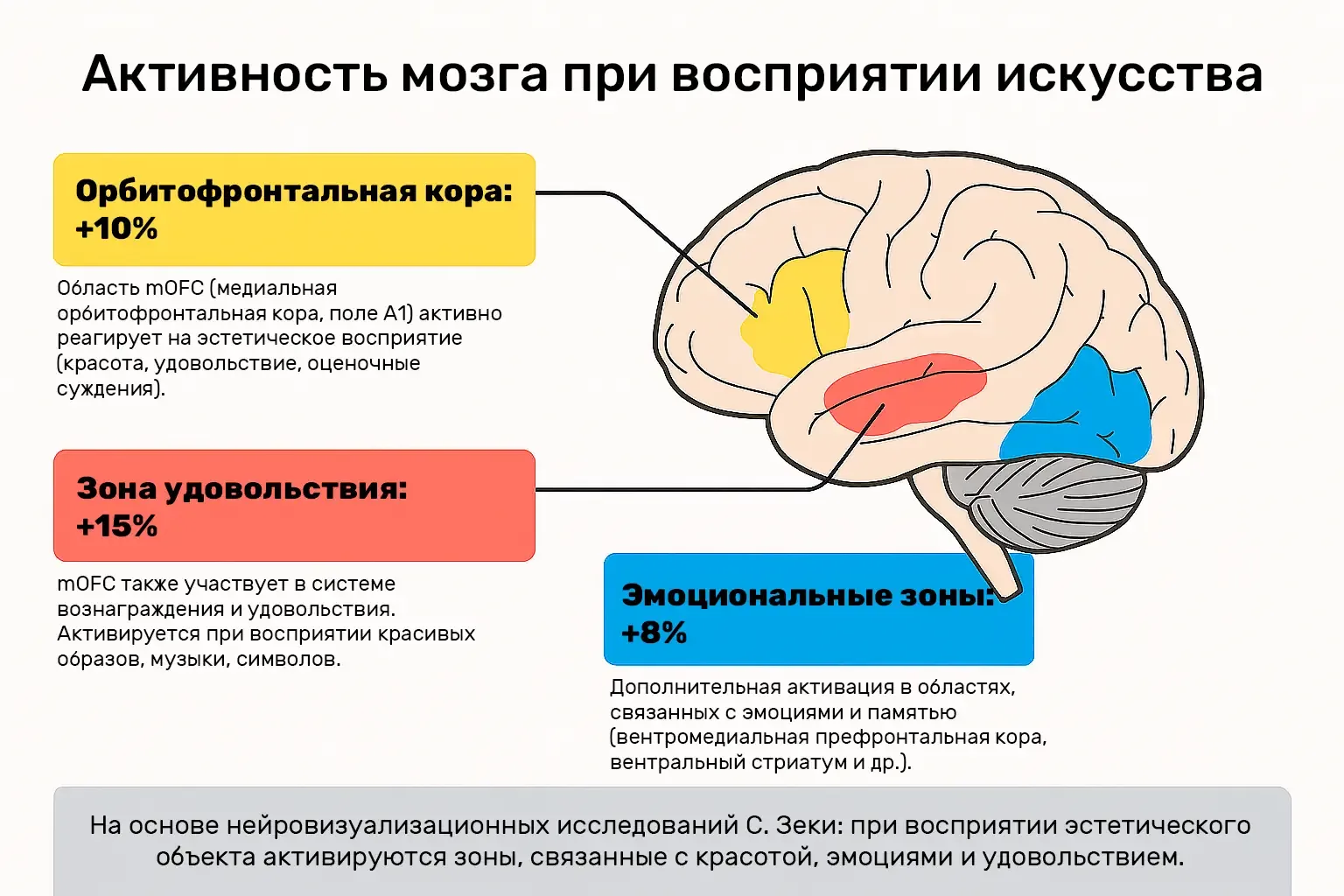

Революция в понимании того, как мозг воспринимает искусство, началась в 2002 году, когда британский нейробиолог Семир Зеки ввел термин «нейроэстетика». Его исследования показали, что при восприятии произведений искусства в мозге активируются те же участки, что и при взгляде на любимого человека — орбитофронтальная кора увеличивает активность на 10%, а уровень дофамина, гормона удовольствия, значительно возрастает.

Это открытие перевернуло представление об искусстве как о «роскоши» цивилизации. Оказалось, что эстетическое восприятие — это фундаментальная функция мозга, которая развивалась миллионы лет эволюции. Как отмечает профессор МГУ Вячеслав Дубынин: «Наша биология порой распространяется на очень возвышенные сферы, в том числе на эстетические переживания».

Нейроэстетика выявила девять основных законов восприятия искусства, сформулированных Вилейануром Рамачандраном. Среди них — закон группировки (мозг получает удовольствие от разгадывания визуальных загадок), закон максимального смещения (усиление определенных черт для создания эмоционального воздействия) и закон контраста (игра противоположностей для усиления восприятия).

Эволюционная функция художественного творчества

Искусство появилось не случайно — оно выполняло важнейшие функции для выживания наших предков. Наскальные рисунки в пещерах служили не только для передачи информации, но и для социального сплочения племени. Как отмечают антропологи, «племена, сохранявшие традиции художественного творчества, демонстрировали более высокую степень социальной сплоченности и лучше адаптировались к изменениям окружающей среды».

Современные исследования подтверждают: искусство активирует те же участки мозга, что и при решении сложных задач. Это объясняет, почему многие успешные предприниматели и ученые активно поддерживают художественные инициативы — искусство буквально обучает мозг находить новые решения.

Более того, участие в художественной деятельности способствует формированию новых нейронных связей. Люди, занимающиеся творчеством хотя бы два часа в неделю, демонстрируют на 30% лучшие результаты в решении профессиональных задач.

Искусство как базовая потребность человека

Биолог Вячеслав Дубынин в своих лекциях по нейроэстетике выделяет искусство как способ удовлетворения базовых потребностей человека. Эти потребности включают:

- Половое поведение — через искусство мы выражаем и переживаем эмоции, связанные с привлекательностью и любовью

- Родительское поведение — искусство помогает передавать опыт следующим поколениям

- Детское поведение — через творчество мы сохраняем способность к игре и познанию

- Социальное поведение — искусство создает общность, объединяет людей вокруг общих ценностей

Это подтверждается данными: более 76% людей ежедневно взаимодействуют с различными формами искусства. Даже дети интуитивно тянутся к рисованию, пению и танцам задолго до того, как начинают осознавать эти действия как искусство.

Психологические механизмы воздействия искусства

Теория катарсиса Л.С. Выготского

Одним из величайших достижений российской психологии искусства стала теория катарсиса Льва Семеновича Выготского. В работе «Психология искусства» (1925) он сформулировал фундаментальный закон эстетической реакции: «Она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение».

Выготский обнаружил, что истинное произведение искусства всегда содержит внутреннее противоречие между формой и содержанием. Например, в рассказе Бунина «Легкое дыхание» трагическое содержание (смерть молодой девушки) противопоставляется легкой, воздушной форме повествования. Это создает эмоциональное напряжение, которое разрешается в катарсисе — «очищении» души через искусство.

Современные исследования подтверждают правоту Выготского. Как отмечает один из исследователей: «Катарсис — это не просто эмоциональное очищение, это сложный процесс превращения мучительных переживаний в их противоположность через художественную форму».

Арт-терапия: научные доказательства эффективности

Современная медицина признала терапевтическую силу искусства. Метаанализ 50 исследований, опубликованный в JAMA Network Open, показал, что арт-терапия эффективно помогает при депрессии, тревожности, низкой самооценке и нарушениях социальной адаптации.

Конкретные данные впечатляют:

- Снижение личностной тревожности на 31%

- Уменьшение ситуативной тревожности на 21%

- Снижение показателей депрессии на 23,9%

Как объясняет один из исследователей: «Арт-терапия оказывает лечебный психотерапевтический эффект через воплощение чувств, мыслей и потребностей больного в его работе. Улучшается взаимодействие пациента, психотерапевта и группы».

Особенно эффективна арт-терапия для детей — величина эффекта у них значительно выше, чем у взрослых. Это подтверждает важность раннего приобщения к искусству для гармоничного развития личности.

Эмоциональный интеллект и художественное восприятие

Искусство является мощным инструментом развития эмоционального интеллекта. Исследования показывают, что восприятие произведений искусства помогает людям лучше понимать свои эмоции, развивает способность к эмпатии и улучшает социальную адаптацию.

Как отмечается в исследованиях: «Искусство способствует развитию эмоционального интеллекта — способности понимать, выражать и контролировать свои эмоции. Активное восприятие и анализ произведений искусства помогает людям лучше понимать себя и окружающий мир».

Гарвардское исследование 2021 года показало, что регулярное участие в культурных мероприятиях увеличивает уровень социальной адаптации на 42%. Это объясняется тем, что искусство создает безопасное пространство для выражения и проработки эмоций, которые в обычной жизни могут быть подавлены или неправильно поняты.

Философские основы искусства в человеческой культуре

От Аристотеля до современности: эволюция взглядов

Вопрос о роли искусства в жизни человека волновал мыслителей с античных времен. Аристотель в «Поэтике» первым сформулировал концепцию катарсиса как «очищения» души через сострадание и страх, которые вызывает трагедия. Он понимал искусство как мимесис — подражание действительности, но подражание творческое, способное показать не только то, что есть, но и то, что может быть.

В России философия искусства получила особое развитие. Лев Толстой в трактате «Что такое искусство?» определил искусство как «средство человеческого общения», способность передавать чувства и «заражать» ими других людей. Для Толстого истинное искусство должно было объединять людей на основе нравственных и духовных ценностей.

Немецкая классическая философия видела в искусстве путь к гармонии человеческих способностей. Иммануил Кант полагал, что искусство может установить связь между миром природы и миром свободы, помочь в достижении гармонии человеческих интересов.

«Искусство — это учебник жизни, который все читают с удовольствием», — писал Н.Г. Чернышевский, подчеркивая познавательную и воспитательную функцию художественного творчества.

Искусство как форма познания мира

Современная философия признает искусство особой формой познания, которая дополняет научное знание. Как отмечает исследователь: «Искусство выступает в роли особого инструмента познания человеком его собственной природы и мира с древних времен».

Искусство познает мир через образы, а не через понятия. Оно способно схватить то, что ускользает от научного анализа — живую ткань бытия, эмоциональные переживания, духовные прозрения. Художник не просто копирует реальность, он интерпретирует её, выявляет скрытые смыслы и связи.

Эта познавательная функция искусства особенно важна в эпоху технологических изменений. Когда наука дает нам факты, искусство помогает понять их человеческий смысл, встроить их в систему ценностей и мировоззрения.

Эстетическое воспитание и формирование личности

Искусство играет фундаментальную роль в формировании личности. Через эстетическое переживание человек не только получает наслаждение, но и развивается духовно. Как отмечается в исследованиях: «Искусство влияет на жизнь во многих аспектах, помогает психическому развитию, формированию эстетических взглядов и ценностей, развитию критического мышления».

Эстетическое воспитание начинается в раннем детстве и продолжается всю жизнь. Дети, которые регулярно соприкасаются с искусством, демонстрируют более высокий уровень креативности, лучше решают нестандартные задачи и проявляют большую эмоциональную стабильность.

Исследования показывают, что искусство помогает формированию критического мышления. Анализ и интерпретация произведений искусства развивает способность к глубокому анализу, умение видеть скрытые связи и альтернативные интерпретации.

Культурные функции искусства в российском обществе

Патриотическое воспитание через искусство

В российской культурной традиции искусство всегда играло особую роль в формировании патриотических чувств. Как отмечается в исследованиях: «Российская культура всегда была сильна традициями патриотизма и героизма, будь то во времена нашествия монголо-татар, Отечественной войны 1812 года или Великой Отечественной войны».

Патриотическое искусство не сводится к простой пропаганде. Истинный патриотизм в искусстве, как отмечают исследователи, «охватывает не только любовь к родине, но и участие в её развитии, защиту её интересов и традиций». Это патриотизм как результат «осознанного выбора и внутреннего развития человека».

Современная государственная стратегия подчеркивает важность искусства в патриотическом воспитании. Стратегия государственной культурной политики до 2030 года предусматривает «создание условий для воспитания гармонично развитой личности» и «передачу от поколения к поколению традиционных духовно-нравственных ценностей».

Семейные традиции и художественное наследие

Семья играет ключевую роль в приобщении к искусству. Как отмечают исследователи: «Именно с семьи начинается приобщение к культуре, ребёнок осваивает основы материальной и духовной культуры». Семейные традиции, связанные с искусством, формируют эстетические вкусы и ценности на всю жизнь.

Исследования показывают, что дети, растущие в семьях с богатыми культурными традициями, демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта и социальной адаптации. Семейные походы в театр, музеи, совместное чтение, музицирование создают особую атмосферу, которая способствует гармоничному развитию личности.

Семейные традиции в искусстве особенно важны для передачи культурного наследия. Как отмечается: «Семейные традиции — это отражение культуры и религии конкретной семьи. В их основе заложены идеи, опыт, взаимоотношения».

Искусство как хранитель исторической памяти

Искусство выполняет функцию культурной памяти, сохраняя и передавая исторический опыт народа. Русская культура, как отмечают исследователи, «является восприимчивой и инклюзивной, приняв в себя элементы культур народов, с которыми русские проживали по соседству в течение столетий».

Произведения искусства служат свидетельствами эпохи, запечатлевая не только внешние события, но и духовную атмосферу времени. Литература, живопись, музыка становятся «книгой истории», которую читают поколения, извлекая из неё уроки и вдохновение.

Особую роль в сохранении исторической памяти играет народное искусство. Как отмечается: «Русское народное искусство базируется на художественной традиции, формировавшейся в Древней Руси». Эти традиции продолжают жить в современной культуре, адаптируясь к новым условиям, но сохраняя свою сущность.

Современные данные о потреблении культуры в России

Статистика культурной активности россиян

Данные последних лет свидетельствуют о значительном росте культурной активности в России. Согласно исследованию ВЦИОМ, уровень культурной вовлеченности россиян вырос с 71% до 88% за последние четыре года. Это один из самых высоких показателей в мире.

Детальная статистика выглядит впечатляюще:

- Кинотеатры: 50% россиян посещают кино (рост с 33% в 2011 году)

- Театры: 27% граждан ходят в театр регулярно

- Музеи: 24% посещают музеи (рост с 18% в 2017 году)

- Местные праздники: 48% участвуют в культурных мероприятиях (рост с 37% в 2017 году)

Особенно важно, что растет интерес молодежи к культуре. Среди людей 18-24 лет доля тех, кто активно интересуется культурными событиями, достигает 87%.

Цифровизация и доступность искусства

Цифровые технологии кардинально изменили доступность искусства. Портал «Культура.РФ» в 2020 году достиг 69 миллионов визитов, при этом детская аудитория увеличилась более чем в 5 раз. На портале в открытом доступе более 5 тысяч спектаклей, лекций, фильмов и концертов.

Пандемия COVID-19 дала мощный импульс развитию онлайн-культуры. Более 3500 онлайн-трансляций собрали свыше 100 миллионов просмотров. Это показало, что цифровые технологии не заменяют традиционное искусство, а дополняют его, делая более доступным.

Особенно важно, что 70% россиян проявляют интерес к цифровым проектам Минкультуры и интерактивным приложениям. Это свидетельствует о готовности общества к инновациям в сфере культуры.

Государственная политика в сфере культуры

Новая Стратегия государственной культурной политики до 2030 года определяет искусство как основу «экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны». Документ предусматривает комплексное развитие всех направлений культурной деятельности.

Ключевые направления стратегии включают:

- Создание модельных библиотек и комплектование книжных фондов

- Формирование единого информационного пространства знаний

- Поддержку международных проектов в области культуры

- Развитие инфраструктуры культуры в малых городах и селах

Экономические показатели подтверждают эффективность культурной политики. Оборот российского арт-рынка вырос более чем на 125% и превысил $25 млн — это лучший показатель за последние 13 лет.

Вызовы и перспективы развития искусства в XXI веке

Искусство в эпоху технологических изменений

Современное искусство переживает период глубокой трансформации под влиянием цифровых технологий. Как отмечают исследователи: «Революция в области информационных технологий, социальные сети, развитие искусственного интеллекта вносят свой вклад в образ мышления современного человека».

Новые технологии создают новые формы искусства:

- Цифровая графика и 3D-печать

- Интерактивные инсталляции

- Виртуальная и дополненная реальность

- Искусственный интеллект в творчестве

Однако технологические изменения ставят и новые вызовы. Как сохранить человеческое измерение искусства в эпоху алгоритмов? Как избежать стандартизации творчества? Эти вопросы требуют глубокого осмысления и поиска баланса между инновациями и традициями.

Сохранение традиций в условиях глобализации

Глобализация создает как возможности, так и угрозы для национальных культур. Российское искусство сталкивается с необходимостью сохранения своей самобытности в условиях мирового культурного обмена. Как отмечается в государственной стратегии: «Культурная политика призвана обеспечить культурное и гуманитарное развитие в качестве основы цивилизационной самобытности страны».

Ключевые задачи сохранения традиций:

- Поддержка этнокультурного и языкового многообразия

- Развитие народных промыслов и ремесел

- Сохранение исторической памяти

- Интеграция традиций в современное искусство

Важно понимать, что сохранение традиций не означает их консервацию. Живая традиция развивается, адаптируется к новым условиям, но сохраняет свою духовную основу.

Будущее художественного образования

Система художественного образования нуждается в модернизации для ответа на вызовы XXI века. Стратегия государственной культурной политики предусматривает «регулярное обновление инфраструктуры учреждений профессионального творческого образования, детских школ искусств».

Современное художественное образование должно:

- Развивать креативность и критическое мышление

- Интегрировать традиционные и цифровые технологии

- Формировать навыки работы в мультимедийной среде

- Воспитывать уважение к культурному наследию

Особое внимание уделяется раннему приобщению к искусству. Исследования показывают, что дети, получающие художественное образование, демонстрируют более высокие результаты не только в творческих, но и в академических дисциплинах.

Заключение

Искусство не является роскошью или развлечением — это фундаментальная потребность человеческой природы, укорененная в биологии мозга и реализующаяся через культуру. Наше исследование показало, что искусство выполняет множество жизненно важных функций: от развития эмоционального интеллекта до формирования патриотических чувств, от психотерапевтического воздействия до сохранения исторической памяти.

Современные данные свидетельствуют о растущем интересе россиян к культуре. Рост культурной вовлеченности до 88% населения, развитие цифровых платформ, увеличение государственного финансирования — все это создает прочную основу для культурного развития страны.

Однако вызовы XXI века требуют осмысленного подхода к развитию искусства. Технологические изменения, глобализация, смена поколений ставят перед нами задачу сохранения духовной сущности искусства при адаптации к новым условиям. Особую важность приобретает воспитание нового поколения, способного ценить как традиционные, так и современные формы художественного творчества.

В условиях современных геополитических реалий культурный суверенитет становится важнейшим фактором национальной безопасности. Российское искусство, опираясь на богатейшие традиции и используя современные возможности, может и должно стать мощным инструментом духовного единения общества, формирования гражданской идентичности и творческого развития личности.

Искусство нужно человеку не потому, что так предписывает культурная норма, а потому, что оно отвечает глубинным потребностям человеческой души. В эпоху технологических перемен и социальных вызовов искусство остается тем камертоном, который помогает нам сохранить человечность, найти смысл и красоту в повседневной жизни, передать следующим поколениям то лучшее, что создано человеческим гением.

Путь развития искусства в России лежит через гармоничное сочетание традиций и инноваций, национальной самобытности и мирового культурного опыта, элитарной культуры и массового просвещения. Только так искусство сможет выполнить свою главную миссию — сделать человека более человечным, а общество — более гуманным.