Каждое утро миллионы людей просыпаются с осознанием: им нужно что-то делать, к чему-то стремиться, чего-то достигать. Этот универсальный феномен — наличие целей — настолько вплетён в ткань человеческого существования, что мы редко задаёмся вопросом: а зачем они нам? Почему человек не может просто существовать, как дерево или камень, без этой постоянной потребности в движении вперёд?

Представьте молодого программиста Алексея из Челябинска. Каждый день он садится за компьютер с чётким пониманием: нужно написать код, решить задачу, создать программу. Но зачем? Деньги? Признание? Самореализация? За этими очевидными ответами скрывается более глубокая загадка человеческой природы — потребность в целеполагании как фундаментальная характеристика нашего вида.

Современная российская психология всё чаще обращается к этому вопросу. Исследования показывают: люди с чётко определёнными жизненными целями живут дольше, реже болеют депрессией и демонстрируют более высокий уровень субъективного благополучия. Но что стоит за этой статистикой? Какие механизмы превращают абстрактные устремления в движущую силу человеческой активности?

В эпоху цифровых технологий и глобальных изменений вопрос о природе человеческих целей приобретает особую остроту. Когда искусственный интеллект всё больше берёт на себя рутинные задачи, а социальные сети формируют новые паттерны мотивации, понимание глубинных механизмов целеполагания становится не просто академической задачей, но практической необходимостью.

Эта статья — попытка разобраться в сложной архитектуре человеческих стремлений. Мы исследуем не только то, как формируются цели, но и почему без них человеческая жизнь теряет смысл и направление. Основываясь на работах российских и зарубежных психологов, нейронаучных открытиях и социологических данных, мы попытаемся ответить на главный вопрос: зачем человеку цели, и как они превращают нас из биологических существ в личностей, способных творить и преобразовывать мир?

Биологические корни целеполагания: от выживания к самоактуализации

Чтобы понять, зачем человеку цели, необходимо заглянуть в глубины нашей эволюционной истории. Способность ставить перед собой задачи и стремиться к их достижению не возникла в одночасье — она формировалась миллионы лет, начиная с простейших форм целенаправленного поведения у наших далёких предков.

Современная нейронаука предоставляет нам удивительные данные о работе мозговых структур, ответственных за целеполагание. Исследования показывают, что префронтальная кора, которая у человека достигла беспрецедентного развития, служит своеобразным «центром управления» нашими долгосрочными планами. Именно здесь формируются те нейронные сети, которые позволяют нам мысленно представлять будущее и выстраивать стратегии его достижения.

Российские нейропсихологи, изучающие механизмы мотивации, выявили интересную закономерность: активность определённых областей мозга при постановке целей коррелирует с выбросом дофамина — нейромедиатора, который часто называют «гормоном желания». Но здесь кроется важное открытие: дофамин выделяется не при достижении цели, а в процессе её преследования. Это объясняет, почему человек может испытывать удовольствие от самого движения к цели, даже если она ещё не достигнута.

Теория самодетерминации, разработанная американскими психологами Деси и Райаном, получила широкое признание и в российской психологической науке. Согласно этой теории, у человека существуют три базовые психологические потребности: в автономии (способности самостоятельно выбирать свои действия), компетентности (ощущении, что мы способны эффективно взаимодействовать с окружающей средой) и связанности (потребности в значимых отношениях с другими людьми). Цели служат средством удовлетворения этих фундаментальных потребностей.

Интересно, что исследования российских аспирантов показали: те студенты, чья мотивация в большей степени основана на внутренних факторах (интерес к науке, желание развиваться), демонстрируют более высокие показатели академической успешности и удовлетворённости жизнью по сравнению с теми, кто руководствуется внешними мотивами (ожидания родителей, социальный престиж). Это подтверждает важность различения между разными типами целей и мотивов.

Но почему человеческий мозг вообще эволюционировал в сторону такой сложной системы целеполагания? Ответ кроется в уникальных условиях, в которых развивался наш вид. В отличие от большинства других животных, человек оказался в ситуации, когда простых инстинктивных программ поведения стало недостаточно для выживания. Необходимость планировать охоту, предвидеть сезонные изменения, координировать действия в группе потребовала развития когнитивных способностей высшего порядка.

Работы отечественного психолога А.Н. Леонтьева показывают, как цели соотносятся с мотивами в структуре человеческой деятельности. По Леонтьеву, мотив — это то, что побуждает деятельность, а цель — это представление о желаемом результате. Важно, что цель не существует сама по себе — она всегда связана с мотивом, который придаёт ей личностный смысл.

Современные исследования подтверждают: люди, которые могут ясно артiculировать свои долгосрочные цели и понимают, как эти цели связаны с их глубинными ценностями, демонстрируют более высокий уровень психологического благополучия. Это происходит потому, что осмысленные цели создают ощущение связности и направленности жизни, что, в свою очередь, активизирует внутренние ресурсы человека.

Биологическая основа целеполагания проявляется также в том, как наш организм реагирует на постановку и достижение целей. Исследования показывают, что люди с чётко определёнными жизненными целями имеют более крепкую иммунную систему, лучше справляются со стрессом и даже живут дольше. Это происходит потому, что наличие смысла и направления жизни активизирует адаптивные механизмы организма.

Таким образом, потребность в целях коренится в самых глубоких слоях нашей биологической природы, но проявляется в уникально человеческих формах осмысленной деятельности. Цели превращают нас из простых реактивных существ, которые лишь отвечают на внешние стимулы, в проактивных агентов, способных формировать своё будущее.

Психологическая архитектура целей: как устроена система стремлений

Человеческие цели представляют собой не хаотичный набор желаний, а сложную, иерархически организованную систему. Понимание этой архитектуры критически важно для осмысления того, почему цели играют такую центральную роль в нашей жизни.

Классическая пирамида потребностей Абрахама Маслоу, хотя и подвергается критике за свою жёсткость, остаётся полезной моделью для понимания иерархии человеческих стремлений. Согласно этой теории, человек последовательно движется от удовлетворения базовых физиологических потребностей к потребностям в безопасности, принадлежности, уважении и, наконец, к самоактуализации. Каждый уровень этой пирамиды порождает соответствующие цели.

Но современные исследования показывают более сложную картину. Российские психологи, изучающие мотивацию студентов, обнаружили, что человек может одновременно преследовать цели разных уровней, и эти цели могут как поддерживать, так и конфликтовать друг с другом. Например, стремление к профессиональному росту (самоактуализация) может противоречить потребности в близких отношениях (принадлежность), создавая внутреннее напряжение.

Особенно интересны работы В.И. Ковалёва, который исследовал мотивы поведения и деятельности человека с позиций системно-иерархического подхода. Ковалёв показал, что мотивы (и соответствующие им цели) могут быть как осознанными, так и неосознанными, и что именно их взаимодействие определяет направленность человеческой активности.

В структуре целеполагания можно выделить несколько ключевых измерений. Во-первых, это временная перспектива: цели могут быть краткосрочными (что сделать сегодня), среднесрочными (к чему стремиться в ближайшие месяцы) и долгосрочными (жизненные цели и мечты). Исследования показывают, что люди с развитой способностью к долгосрочному планированию демонстрируют более высокие показатели успешности в различных сферах жизни.

Во-вторых, цели различаются по степени конкретности. Абстрактные цели («быть счастливым», «добиться успеха») служат источником общей направленности, но для практической реализации они должны трансформироваться в конкретные, измеримые задачи. Психологи называют это переходом от целей-мотивов к целям-результатам.

Современная российская психология активно изучает феномен смыслообразования в контексте целеполагания. Как показал Д.А. Леонтьев, цели приобретают смысл только в более широком контексте жизненных ценностей и убеждений человека. Именно поэтому одни и те же внешние цели могут иметь совершенно разное значение для разных людей.

Интересную перспективу на природу человеческих целей даёт японская концепция икигай — «причины существования» или «смысла жизни». Согласно этой философии, истинная цель находится на пересечении четырёх областей: того, что вы любите, того, в чём вы хороши, того, что нужно миру, и того, за что вам могут платить. Японские исследователи связывают наличие икигай с долголетием и высоким качеством жизни.

Российские исследования предпринимателей показывают, как различные типы целей влияют на мотивацию и удовлетворённость деятельностью. Предприниматели, которые руководствуются исключительно материальными мотивами, часто испытывают выгорание и снижение интереса к своему делу. Те же, кто видит в своей деятельности более широкий смысл — создание новых возможностей для людей, решение общественных проблем — демонстрируют более устойчивую мотивацию.

Важную роль в психологической архитектуре целей играет феномен целевой иерархии. Высокоуровневые цели (например, «стать хорошим специалистом») разбиваются на подцели среднего уровня («освоить новую технологию»), которые, в свою очередь, декомпозируются на конкретные задачи («изучить эту книгу», «пройти курс обучения»). Эта иерархическая структура позволяет связать абстрактные идеалы с конкретными действиями.

Современные нейронаучные исследования показывают, что различные типы целей активизируют разные мозговые сети. Цели, связанные с немедленным вознаграждением, в большей степени задействуют лимбическую систему, в то время как долгосрочные, абстрактные цели требуют активного участия префронтальной коры. Это объясняет, почему людям часто трудно отказаться от сиюминутных удовольствий ради долгосрочных выгод.

Особый интерес представляет изучение того, как цели взаимодействуют с эмоциональной сферой человека. Исследования показывают, что эмоционально окрашенные цели — те, которые вызывают сильные чувства — имеют более высокую мотивационную силу. Это происходит потому, что эмоции служат своеобразным «топливом» для целенаправленной активности.

Таким образом, психологическая архитектура целей представляет собой сложную, многоуровневую систему, в которой взаимодействуют когнитивные, эмоциональные и мотивационные процессы. Понимание этой архитектуры помогает нам осознать, почему цели являются не просто желаниями, а фундаментальными структурами, организующими человеческую психику.

Экзистенциальное измерение: цели как защита от бессмысленности

В глубине каждого человека живёт осознание собственной конечности. Эта уникальная способность — понимать неизбежность смерти — одновременно проклятие и дар человеческого сознания. Именно здесь кроются самые глубокие корни нашей потребности в целях.

Экзистенциальная психология, развиваемая такими мыслителями как Виктор Франкл, Ирвин Ялом и Ролло Мэй, указывает на фундаментальную тревогу, которая пронизывает человеческое существование. Эта тревога связана не только со страхом смерти, но и с более широким ощущением бессмысленности существования. Цели служат мощным средством защиты от этой экзистенциальной пустоты.

Российские исследования показывают, что люди с чётко определёнными жизненными целями демонстрируют более низкие показатели экзистенциальной тревоги и депрессии. Это происходит потому, что цели создают ощущение направленности и значимости жизни. Когда человек знает, к чему он стремится, его существование приобретает структуру и смысл.

Страх смерти, согласно исследованиям российских психологов, является одним из фундаментальных мотивов человеческого поведения. Но этот страх проявляется не столько как боязнь физического прекращения существования, сколько как страх прожить жизнь впустую, не оставив следа, не реализовав свой потенциал. Цели становятся способом создания «символического бессмертия» — возможности оставить что-то значимое после себя.

Особенно интересны исследования того, как люди справляются с экзистенциальными кризисами через целеполагание. В моменты, когда привычные жизненные ориентиры рушатся — потеря работы, смерть близких, серьёзные болезни — люди часто переживают острое ощущение бессмысленности. Те, кто способен в такие периоды поставить перед собой новые цели, выходят из кризиса более сильными и зрелыми.

Виктор Франкл, переживший нацистские концлагеря, писал о том, что даже в самых бесчеловечных условиях люди, которые могли найти смысл в своих страданиях, имели больше шансов на выживание. Цели — даже самые скромные, как желание увидеть близких или завершить начатую работу — становились той соломинкой, которая помогала удержаться на плаву в океане абсурда.

Современные российские психологи изучают, как экзистенциальные мотивы влияют на формирование жизненных целей. Оказывается, осознание собственной смертности не обязательно ведёт к депрессии и отчаянию. Наоборот, оно может стать мощным стимулом для постановки и достижения значимых целей. Люди, которые глубоко осознают конечность жизни, часто демонстрируют более чёткие приоритеты и более интенсивную целенаправленную активность.

Экзистенциальное измерение целеполагания особенно ярко проявляется в кризисные периоды истории. Исследования показывают, что в периоды социальной нестабильности люди чаще обращаются к фундаментальным вопросам о смысле жизни и пересматривают свои жизненные цели. Это естественная реакция психики на неопределённость — попытка создать внутреннюю стабильность через ясное видение своих стремлений.

Интересно, что экзистенциальная функция целей не ограничивается индивидуальным уровнем. Коллективные цели — национальные идеи, общественные движения, религиозные миссии — также служат защитой от экзистенциальной тревоги. Они создают ощущение причастности к чему-то большему, чем индивидуальное существование.

Российские исследователи обращают внимание на связь между экзистенциальными мотивами и выбором профессии. Люди, которые выбирают профессии, связанные с помощью другим (врачи, учителя, психологи), часто руководствуются не только материальными соображениями, но и потребностью в значимой деятельности. Их профессиональные цели становятся способом придания смысла собственному существованию.

Важную роль в экзистенциальном измерении целеполагания играет феномен наследия. Люди стремятся оставить что-то после себя — детей, творчество, идеи, институции. Эти «наследственные» цели помогают справиться с тревогой небытия, создавая ощущение продолжения существования в символической форме.

Современная цифровая эпоха создаёт новые формы экзистенциальных вызовов. Информационная перегрузка, ускорение темпа жизни, виртуализация многих форм деятельности могут усиливать ощущение бессмысленности. В этих условиях способность ставить перед собой осмысленные цели становится ещё более важным навыком выживания в современном мире.

Таким образом, экзистенциальное измерение целеполагания показывает, что наши стремления — это не просто способ достижения желаемого, но и фундаментальный механизм создания смысла в потенциально абсурдном мире. Цели превращают хаос существования в упорядоченное движение к значимому будущему.

Социальная природа целеполагания: как общество формирует наши стремления

Человек не существует в вакууме — наши цели формируются в непрерывном диалоге с социальным окружением. От семейных традиций до глобальных культурных трендов, общественные силы оказывают глубокое влияние на то, к чему мы стремимся и как понимаем успех.

Российские социологические исследования показывают, что приоритеты граждан в значительной мере отражают общественные вызовы и государственную политику. Согласно недавним опросам, ключевые направления развития, которые выделяют сами россияне — это поддержка семьи, создание комфортной и безопасной среды для жизни, цифровая трансформация. Эти приоритеты не случайны — они формируются под влиянием национальных целей развития страны и общественного дискурса.

Теория социального научения показывает, как цели передаются от поколения к поколению. Дети наблюдают за своими родителями, учителями, значимыми взрослыми и интернализируют их ценности и стремления. Этот процесс происходит не только через прямое наставничество, но и через наблюдение за моделями поведения. Молодой программист не просто учится писать код — он усваивает профессиональную культуру с её специфическими целями и ценностями.

Особенно интересна роль социальных сетей в формировании современных целей. Исследования показывают, что постоянное сравнение себя с другими в цифровом пространстве может как мотивировать, так и демотивировать. С одной стороны, видя успехи других, люди могут ставить перед собой более амбициозные цели. С другой стороны, нереалистичные стандарты, транслируемые в социальных медиа, могут приводить к разочарованию и снижению самооценки.

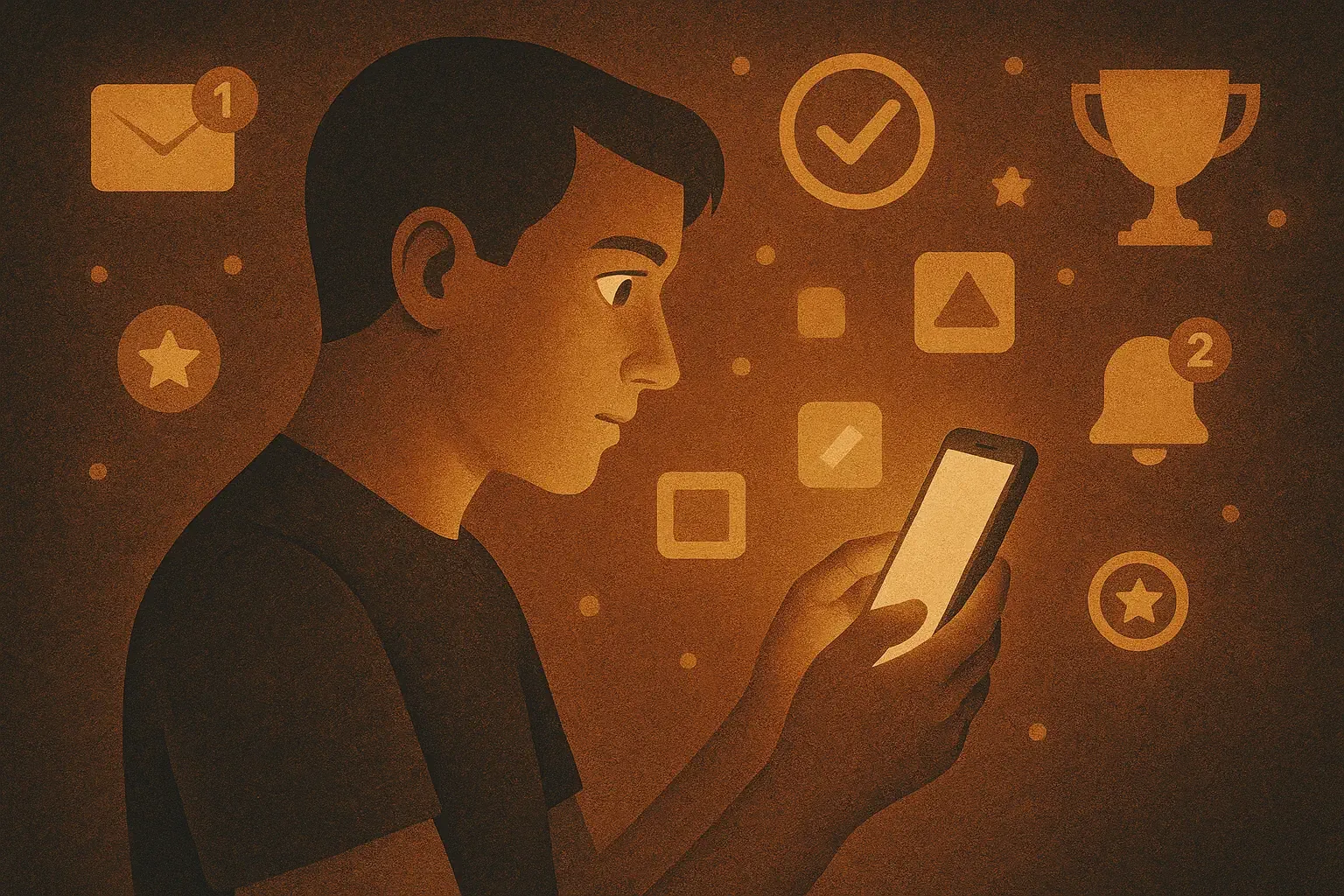

Российские психологи изучают феномен «цифрового эскапизма» — стремления уйти от реальных проблем в виртуальный мир. Для многих людей цифровые достижения — уровни в играх, лайки в социальных сетях, виртуальные награды — становятся заменителями реальных жизненных целей. Это создаёт иллюзию прогресса без реального движения вперёд.

Культурные различия в целеполагании — ещё один важный аспект социальной природы стремлений. Исследования показывают, что в коллективистских культурах (к которым во многом относится и российская) цели чаще формулируются в терминах служения группе, семье, обществу. В индивидуалистических культурах больше внимания уделяется личным достижениям и самореализации.

Интересно проследить, как экономические условия влияют на характер целей. В периоды экономической стабильности люди чаще ставят перед собой цели самоактуализации — творческое развитие, путешествия, хобби. В кризисные времена приоритет смещается к базовым потребностям — безопасности, стабильности, материальному благополучию.

Российские исследования предпринимательской мотивации показывают, как социальный контекст влияет на формирование бизнес-целей. Предприниматели в России часто руководствуются не только желанием финансового успеха, но и стремлением к социальной ответственности, желанием создать рабочие места и внести вклад в развитие страны. Это отражает специфику российской деловой культуры с её акцентом на общественную пользу.

Образовательная система играет ключевую роль в формировании целей молодого поколения. Исследования российских студентов показывают, что их профессиональные и личные цели в значительной мере формируются под влиянием образовательной среды. Университеты не просто передают знания — они формируют ценностные ориентации и жизненные стратегии.

Особое влияние на целеполагание оказывают кризисные события общественного масштаба. Пандемия COVID-19, например, заставила многих людей пересмотреть свои приоритеты. Исследования показывают, что в этот период возросло значение целей, связанных с семьёй, здоровьем, личностным ростом, и снизилась важность чисто материальных стремлений.

Российская специфика целеполагания проявляется и в отношении к коллективным целям. Опросы показывают, что 82% россиян выступают за партнёрство граждан и государства в решении общественных задач. Это говорит о том, что для многих российских граждан личные цели неразрывно связаны с общественными задачами.

Интересную динамику показывает изучение межпоколенческих различий в целеполагании. Молодое поколение россиян, выросшее в цифровую эпоху, демонстрирует иные приоритеты по сравнению со старшими поколениями. Для них характерно стремление к мобильности, гибкости, разнообразию опыта, в то время как старшие поколения больше ценят стабильность и предсказуемость.

Роль медиа в формировании общественных целей также нельзя недооценивать. Телевидение, интернет-порталы, социальные сети создают определённые образы успеха и задают стандарты достижений. Молодой человек, постоянно видящий истории об успешных предпринимателях, может сформировать стремление к созданию собственного бизнеса, даже если изначально у него не было таких планов.

Таким образом, наши цели никогда не являются чисто индивидуальными — они всегда формируются в социальном контексте и отражают как личные потребности, так и общественные ожидания. Понимание этой социальной природы целеполагания помогает нам лучше осознавать происхождение наших стремлений и более осознанно подходить к их формированию.

Цели и личностное развитие: как стремления формируют характер

Связь между целями и личностным развитием представляет собой один из самых захватывающих аспектов человеческой психологии. Наши стремления не только отражают то, кем мы являемся, но и активно формируют нашу личность, создавая петлю обратной связи между желаниями и характером.

Российские исследования показывают, что процесс постановки и достижения целей запускает глубокие личностные трансформации. Когда человек ставит перед собой вызов — освоить новую профессию, научиться играть на музыкальном инструменте, создать семью — он не просто приобретает новые навыки или меняет внешние обстоятельства. Он становится другим человеком.

Этот процесс особенно ярко проявляется в профессиональной сфере. Исследования российских учёных показывают, что мотивация научной деятельности связана не только с внешними стимулами, но и с глубокими личностными потребностями в познании и самореализации. Учёные, руководствующиеся внутренними мотивами — стремлением к знанию, желанием решить важные проблемы — демонстрируют более высокую продуктивность и удовлетворённость от работы.

Теория «возможных Я» (possible selves), разработанная зарубежными психологами, но активно изучаемая и российскими исследователями, показывает, как образы желаемого будущего влияют на поведение в настоящем. Когда молодой человек представляет себя в будущем успешным специалистом, этот образ начинает направлять его текущие действия — выбор учебных курсов, распределение времени, формирование социальных связей.

Особенно интересны исследования того, как цели влияют на развитие волевых качеств. Российские психологи показывают, что люди, регулярно ставящие перед собой сложные, но достижимые цели, развивают более сильную саморегуляцию. Процесс преодоления препятствий на пути к цели укрепляет «волевые мышцы» — способность к самоконтролю, настойчивости, планированию.

Важную роль в личностном развитии через целеполагание играет феномен расширения зоны комфорта. Каждая новая цель требует от человека выхода за пределы привычного, освоения новых ролей и компетенций. Студент, решивший выучить иностранный язык, не просто приобретает языковые навыки — он развивает память, аналитическое мышление, культурную осведомлённость, уверенность в себе.

Российские исследования студенческой мотивации показывают интересную закономерность: те студенты, которые способны связать свои учебные цели с более широкими жизненными смыслами, демонстрируют более глубокие личностные изменения в процессе обучения. Они не просто накапливают знания, но формируют профессиональную идентичность, систему ценностей, мировоззрение.

Процесс достижения целей также развивает важное качество — толерантность к неопределённости. Любая значимая цель содержит элемент неизвестности: мы не можем точно предсказать, какие препятствия встретятся на пути, какие возможности откроются, как изменимся мы сами в процессе движения к цели. Опыт навигации в этой неопределённости делает человека более гибким и адаптивным.

Интересно, что характер целей влияет на направление личностного развития. Исследования показывают, что люди, ориентированные на цели роста (стать лучше, развить способности, внести вклад в общество), демонстрируют более позитивную динамику личностных изменений по сравнению с теми, кто сфокусирован на целях избегания (не потерять работу, не разочароваться, не выглядеть глупо).

Российские психологи изучают также феномен «целевой зрелости» — способности ставить перед собой реалистичные, значимые цели и эффективно работать над их достижением. Эта способность развивается с возрастом и опытом, но её можно целенаправленно формировать через специальные тренинги и практики.

Особое внимание исследователи уделяют роли неудач в процессе личностного развития через целеполагание. Неспособность достичь поставленной цели может привести к разочарованию и снижению самооценки. Но она также может стать источником важных уроков — о реалистичности планов, эффективности стратегий, собственных сильных и слабых сторонах. Люди, которые учатся извлекать конструктивные уроки из неудач, демонстрируют более устойчивое личностное развитие.

Цели также влияют на формирование социальной идентичности. Когда человек стремится стать врачом, программистом, художником, он не просто осваивает профессиональные навыки, но входит в соответствующее профессиональное сообщество, принимает его ценности, нормы поведения, способы мышления. Это расширяет и обогащает его личность.

Современные исследования показывают, что процесс целеполагания влияет даже на нейропластичность мозга. Когда человек интенсивно работает над достижением сложной цели, это стимулирует формирование новых нейронных связей, особенно в областях мозга, ответственных за планирование, концентрацию, решение проблем.

Таким образом, цели служат не просто ориентирами для наших действий, но и мощными инструментами личностного развития. Они вызывают нас на рост, расширяют наши возможности, формируют характер и идентичность. В этом смысле, выбирая цели, мы выбираем, кем хотим стать.

Дисфункциональные аспекты целеполагания: когда стремления становятся ловушкой

Не все цели одинаково полезны. Парадоксально, но способность к целеполаганию, которая является одним из величайших даров человеческой природы, может превратиться в источник страданий и дисфункций. Понимание тёмной стороны стремлений критически важно для здорового отношения к собственным целям.

Один из наиболее распространённых дисфункциональных паттернов — это прокрастинация. Российские исследования показывают, что откладывание важных дел на потом часто связано не с ленью, а с глубокими психологическими проблемами: страхом неудачи, перфекционизмом, неясностью целей. Человек может ясно понимать, что ему нужно сделать, но внутренние конфликты парализуют его активность.

Психологи выделяют несколько типов дисфункциональной прокрастинации. Академическая прокрастинация особенно распространена среди студентов — они откладывают подготовку к экзаменам, написание курсовых работ, выполнение заданий. Это создаёт порочный круг: стресс от невыполненных задач снижает эффективность, что ведёт к ещё большему откладыванию.

Другой проблемный аспект — цели-избегания. Когда человек формулирует свои стремления в негативных терминах («не хочу быть бедным», «не хочу остаться одиноким», «не хочу провалиться»), это создаёт постоянное напряжение и фокусирует внимание на нежелательных исходах. Российские психологи показывают, что такая мотивация менее эффективна и более истощающа по сравнению с позитивно сформулированными целями.

Перфекционизм представляет собой ещё одну форму дисфункционального целеполагания. Люди, стремящиеся к абсолютному совершенству, часто оказываются в ловушке: страх несовершенного результата мешает им начать или завершить работу. Исследования показывают, что перфекционисты чаще страдают от тревожности, депрессии, нарушений сна.

Особенно опасными могут быть нереалистичные цели. Современная культура успеха, транслируемая через социальные сети и медиа, часто создаёт иллюзию лёгкости достижений. Молодые люди видят истории о быстром успехе и богатстве, но не видят многолетнего труда, неудач, случайных факторов, которые стоят за этими историями. Это приводит к постановке нереалистичных целей и, как следствие, к разочарованию и снижению самооценки.

Российские исследования показывают, что зависимость от внешнего признания может превратить целеполагание в источник постоянного стресса. Когда основным мотивом становится получение лайков в социальных сетях, одобрения окружающих, социального статуса, человек теряет связь со своими подлинными потребностями и ценностями. Его цели становятся не его собственными, а навязанными извне.

Фрустрация — ещё один важный аспект дисфункционального целеполагания. Когда путь к цели блокируется препятствиями, это может приводить к агрессии, депрессии, отклоняющемуся поведению. Российские психологи изучают, как различные типы личности справляются с фрустрацией и какие факторы способствуют конструктивной переработке препятствий.

Интересный феномен — «тирания целей». Некоторые люди становятся настолько одержимыми достижением поставленных целей, что теряют способность наслаждаться процессом жизни. Каждый момент оценивается только с точки зрения его полезности для достижения цели. Это приводит к эмоциональному обеднению жизни, потере спонтанности и радости.

Современная цифровая эпоха создаёт новые формы дисфункционального целеполагания. Зависимость от смартфонов и социальных сетей часто маскируется под продуктивную деятельность. Человек может часами «работать» с телефоном в руках, создавая иллюзию движения к целям, но на самом деле растрачивая время на пустые занятия.

Российские исследования выявляют связь между определёнными типами целеполагания и психическими расстройствами. Например, чрезмерная ориентация на материальные цели при игнорировании отношений и личностного роста связана с повышенным риском депрессии и тревожности. Это происходит потому, что материальные достижения не могут полностью удовлетворить базовые психологические потребности человека.

Ещё один проблемный аспект — конфликт целей. Когда у человека одновременно есть несколько важных, но взаимоисключающих стремлений (например, желание добиться успеха в карьере и проводить много времени с семьёй), это создаёт внутреннее напряжение и снижает эффективность в обеих сферах.

Исследования показывают, что некоторые люди используют постановку целей как форму самообмана — они составляют длинные списки планов, но никогда не приступают к их реализации. Это создаёт иллюзию контроля над жизнью, но на самом деле является способом избегания реальных действий и ответственности.

Важно понимать, что дисфункциональные аспекты целеполагания не означают, что от целей нужно отказаться. Скорее, это указывает на необходимость более осознанного и сбалансированного подхода к формированию своих стремлений. Здоровое целеполагание требует самопознания, реалистичности, гибкости и способности получать удовлетворение не только от результатов, но и от самого процесса движения к цели.

Цели в эпоху цифровых технологий: новые возможности и угрозы

Цифровая революция кардинально изменила не только способы достижения целей, но и саму природу человеческих стремлений. Современные технологии создают беспрецедентные возможности для реализации планов, но одновременно порождают новые формы зависимости и отвлечения.

Российские исследования показывают, что восприятие цифровизации молодёжью кардинально отличается от реакции старших поколений. Студенты технических специальностей видят в цифровых технологиях мощный инструмент для реализации своих профессиональных и личных целей. Они легко адаптируются к новым форматам обучения, работы, общения. Но это же поколение сталкивается с новыми вызовами, связанными с информационной перегрузкой и цифровой зависимостью.

Современные мобильные приложения превратили процесс достижения целей в игру. Фитнес-трекеры подсчитывают шаги и калории, приложения для изучения языков награждают за ежедневные занятия, программы для управления финансами помогают откладывать деньги. Эта геймификация может быть мощным мотивирующим фактором, но она же создаёт риск поверхностного отношения к серьёзным жизненным целям.

Российские нейропсихологи изучают, как цифровые технологии влияют на мозговые механизмы мотивации. Постоянные уведомления, лайки, виртуальные награды стимулируют выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. Это может привести к формированию зависимости от цифровых стимулов, когда реальные достижения кажутся менее привлекательными по сравнению с виртуальными наградами.

Социальные сети создали новую форму целеполагания — стремление к цифровой популярности. Для многих молодых людей количество подписчиков, лайков, просмотров становится важнее реальных профессиональных или личностных достижений. Это может приводить к поверхностному, демонстративному поведению, когда вся жизнь подчиняется логике создания контента для социальных сетей.

Интересный феномен — цифровой минимализм. Некоторые люди начинают осознанно ограничивать своё взаимодействие с технологиями, ставя перед собой цели уменьшения времени, проводимого в интернете, отказа от части цифровых сервисов, возвращения к аналоговым формам деятельности. Это говорит о растущем понимании потенциальных опасностей цифровой зависимости.

Российские исследования показывают, что телефонная зависимость особенно распространена среди подростков и молодых взрослых. Симптомы включают постоянную проверку уведомлений, тревогу при разрядке батареи, невозможность сосредоточиться на задачах без телефона. Эта зависимость может серьёзно мешать достижению долгосрочных целей, поскольку подрывает способность к концентрации и глубокой работе.

С другой стороны, цифровые технологии открывают невиданные ранее возможности для образования и саморазвития. Онлайн-курсы, образовательные платформы, виртуальные лаборатории позволяют людям осваивать новые навыки и знания независимо от географического местоположения и финансовых возможностей. Это демократизирует доступ к образованию и расширяет горизонты для постановки амбициозных целей.

Искусственный интеллект начинает играть всё более важную роль в процессе целеполагания и планирования. ИИ-помощники могут анализировать привычки пользователя, предлагать оптимальные стратегии достижения целей, напоминать о важных задачах. Но это также создаёт риск передачи части когнитивных функций машинам, что может ослаблять собственные способности человека к планированию и самоорганизации.

Цифровые технологии изменили и саму природу многих профессиональных целей. Программисты стремятся создать успешное приложение, дизайнеры мечтают о вирусном проекте, предприниматели хотят построить технологический стартап. Эти цели были немыслимы ещё несколько десятилетий назад, но сегодня они определяют жизненные траектории миллионов людей.

Российские исследователи обращают внимание на цифровое неравенство как фактор, влияющий на возможности достижения целей. Люди с ограниченным доступом к современным технологиям оказываются в невыгодном положении при конкуренции за образовательные и профессиональные возможности. Это создаёт новые формы социального расслоения.

Интересным феноменом является виртуализация многих традиционных целей. Путешествия заменяются виртуальными турами, общение с друзьями — перепиской в мессенджерах, посещение музеев — онлайн-экскурсиями. Для некоторых людей эти виртуальные активности становятся полноценной заменой реального опыта, что может приводить к обеднению жизни и отрыву от физической реальности.

Цифровые технологии также трансформировали процесс постановки и отслеживания целей. Специальные приложения помогают разбивать большие цели на малые шаги, отслеживать прогресс, анализировать паттерны поведения. Это может значительно повысить эффективность достижения целей, но также создаёт риск чрезмерного самоконтроля и потери спонтанности.

Важный вызов цифровой эпохи — информационная перегрузка. Постоянный поток новостей, уведомлений, возможностей может мешать фокусировке на действительно важных целях. Люди могут чувствовать себя перегруженными выбором и терять способность к принятию решений о приоритетах.

Таким образом, цифровые технологии представляют собой обоюдоострый меч в контексте целеполагания. Они предоставляют мощные инструменты для реализации стремлений, но требуют осознанного и критического подхода к их использованию. Ключевой навык современного человека — способность использовать возможности технологий, не становясь их заложником.

Практические аспекты здорового целеполагания: от теории к жизни

Понимание природы человеческих стремлений имеет мало ценности без умения применить эти знания в повседневной жизни. Как же сформировать здоровое, продуктивное отношение к своим целям? Российская психологическая наука и практика предлагают несколько проверенных подходов.

Первый принцип здорового целеполагания — связь целей с глубинными ценностями. Исследования показывают, что люди, чьи цели органично вытекают из их базовых убеждений и принципов, демонстрируют более высокую мотивацию и удовлетворённость. Прежде чем ставить конкретные цели, стоит прояснить для себя: что действительно важно в жизни? Какие ценности я хочу воплощать в своих действиях?

Российские психологи подчёркивают важность баланса между различными сферами жизни при формировании целей. Концентрация исключительно на профессиональных достижениях при игнорировании семьи, здоровья, личностного роста часто приводит к выгоранию и внутреннему опустошению. Здоровое целеполагание предполагает внимание к разным аспектам человеческого существования.

Техника SMART (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные по времени цели) широко используется в российской практике коучинга и психологического консультирования. Но исследования показывают, что слишком жёсткое следование этой схеме может лишить цели эмоциональной привлекательности. Важно найти баланс между чёткостью формулировки и вдохновляющей силой цели.

Особое внимание российские специалисты уделяют работе с внутренними конфликтами при целеполагании. Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда разные части их личности стремятся к противоположным результатам. Например, одна часть хочет стабильности и безопасности, а другая — приключений и новых вызовов. Интеграция этих противоречий — важная задача зрелого целеполагания.

Российские исследования показывают эффективность метода «от будущего к настоящему» при планировании. Вместо того чтобы двигаться линейно от текущего состояния к желаемому, можно начать с яркого, детального представления о том, какой будет жизнь при достижении цели, а затем «работать назад», определяя необходимые шаги.

Важную роль играет развитие способности к рефлексии — умения честно анализировать свой прогресс, причины успехов и неудач. Российские психологи отмечают, что люди, регулярно занимающиеся самоанализом, лучше корректируют свои стратегии и более эффективно движутся к целям.

Концепция «экспериментального мышления» становится всё более популярной в российской практике личностного развития. Вместо того чтобы воспринимать каждую неудачу как катастрофу, можно рассматривать весь процесс достижения цели как серию экспериментов, каждый из которых даёт ценную информацию.

Российские специалисты подчёркивают важность социальной поддержки в процессе достижения целей. Исследования показывают, что люди, которые делятся своими планами с близкими и получают поддержку окружающих, имеют значительно больше шансов на успех. Но важно выбирать правильных людей — тех, кто будет поддерживать, а не критиковать или саботировать ваши усилия.

Особое внимание уделяется работе с перфекционизмом. Многие российские психологи используют техники когнитивно-поведенческой терапии для помощи людям, которые парализованы страхом несовершенного результата. Принцип «лучше сделать несовершенно, чем не сделать совсем» помогает преодолеть прокрастинацию и начать движение к цели.

Российская традиция духовной психологии вносит важный элемент в понимание здорового целеполагания — необходимость служения чему-то большему, чем собственные интересы. Цели, которые включают элемент служения семье, обществу, человечеству, часто оказываются более мотивирующими и приносящими глубокое удовлетворение.

Практика майндфулнесс (осознанности) всё шире используется российскими специалистами для развития здорового отношения к целям. Умение присутствовать в настоящем моменте помогает не только эффективнее работать над достижением целей, но и получать удовольствие от самого процесса, а не только от результата.

Российские исследователи также изучают роль физического здоровья в эффективном целеполагании. Регулярные физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон не только поддерживают общее благополучие, но и повышают когнитивные способности, необходимые для планирования и достижения целей.

Важную роль играет развитие эмоционального интеллекта — способности понимать и управлять своими эмоциями в процессе движения к цели. Российские психологи показывают, что люди с развитым эмоциональным интеллектом лучше справляются с фрустрацией, более устойчивы к стрессу и эффективнее взаимодействуют с другими людьми при достижении общих целей.

Наконец, здоровое целеполагание предполагает готовность к пересмотру и изменению целей. Жизнь непредсказуема, и цели, которые казались важными год назад, могут утратить актуальность. Мудрость состоит в том, чтобы сохранять верность своим глубинным ценностям, оставаясь гибкими в выборе конкретных целей и способов их достижения.

Заключение: цели как основа человечности

Наше исследование природы человеческих стремлений подводит нас к фундаментальному выводу: цели — это не просто инструмент достижения желаемого, но сама суть того, что делает нас людьми. В отличие от других видов, мы способны не только реагировать на текущие обстоятельства, но и активно формировать своё будущее, создавая то, чего ещё не существует.

Проведённый анализ показал многоуровневую природу человеческого целеполагания.Биологические механизмы, заложенные в нашем мозгу, создают основу для способности к планированию и предвидению. Психологические процессы превращают абстрактные стремления в конкретные планы действий. Социальное окружение формирует содержание наших целей и предоставляет средства для их достижения. Экзистенциальные потребности придают нашим стремлениям глубокий смысл и направленность.

Российские исследования убедительно демонстрируют, что люди с чётко определёнными жизненными целями живут более полной и осмысленной жизнью. Они демонстрируют лучшие показатели физического и психического здоровья, более высокую устойчивость к стрессам, большую удовлетворённость жизнью. Но качество жизни определяется не только наличием целей, но и их характером — внутренне мотивированные, ценностно обоснованные стремления оказываются более благоприятными для развития личности, чем навязанные извне или основанные исключительно на внешних вознаграждениях.

Особую актуальность приобретает вопрос о целеполагании в эпоху цифровых технологий. С одной стороны, современные технологии предоставляют невиданные возможности для реализации человеческих стремлений — от доступа к образованию и информации до новых форм творчества и предпринимательства. С другой стороны, они создают новые риски: цифровую зависимость, поверхностное отношение к серьёзным целям, замещение реальных достижений виртуальными.

Цифровая эпоха требует от нас развития новых навыков целеполагания. Необходимо учиться фильтровать информационный шум, сохранять способность к глубокой концентрации, отличать подлинные стремления от навязанных социальными сетями образов успеха. Важно помнить, что технологии — это инструменты для реализации человеческих целей, а не самоцель.

Исследование дисфункциональных аспектов целеполагания показывает, что даже такая фундаментальная способность может стать источником проблем. Нереалистичные ожидания, перфекционизм, зависимость от внешнего признания, конфликт между различными стремлениями — всё это может превратить цели из источника энергии и вдохновения в причину стресса и разочарования.

Здоровое целеполагание требует зрелости, самопознания и мудрости. Оно предполагает способность соотносить свои стремления с глубинными ценностями, реалистично оценивать свои возможности, сохранять гибкость в выборе стратегий, извлекать уроки из неудач. Важно также помнить о балансе — успешная жизнь включает цели в разных сферах: профессиональной, личностной, социальной, духовной.

Социальная природа человека проявляется и в том, что наиболее значимые цели часто выходят за пределы личных интересов. Стремления, связанные с служением семье, обществу, человечеству, не только придают жизни смысл, но и мобилизуют скрытые ресурсы личности. Это особенно важно для российской культуры с её традиционным акцентом на коллективные ценности и социальную ответственность.

Будущее человечества во многом зависит от того, какие цели будут ставить перед собой новые поколения. В мире, сталкивающемся с глобальными вызовами — изменением климата, социальным неравенством, технологическими рисками — особенно важны цели, связанные с созиданием, сотрудничеством, устойчивым развитием. Образование должно не только передавать знания, но и формировать способность к ответственному целеполаганию.

Парадокс человеческого существования состоит в том, что наша способность к целеполаганию делает нас одновременно более свободными и более ответственными. Мы можем выбирать направление своей жизни, но этот выбор накладывает на нас обязательства — перед самими собой, близкими людьми, обществом. Цели связывают нас с будущим, создавая мост между тем, что есть, и тем, что может быть.

В конечном счёте, вопрос «зачем человеку цели?» получает простой и одновременно глубокий ответ: потому что именно через стремления мы реализуем свою человеческую природу. Цели превращают нас из пассивных наблюдателей в активных творцов своей судьбы. Они придают смысл нашим действиям, направление нашей энергии, структуру нашему времени. Без целей мы были бы не людьми, а существами, дрейфующими по течению случайных обстоятельств.

Понимание природы человеческих стремлений открывает путь к более осмысленной и насыщенной жизни. Оно помогает делать лучший выбор, избегать типичных ошибок, находить баланс между различными потребностями. Но самое главное — оно напоминает нам о том удивительном даре, которым мы обладаем: способности создавать будущее силой своих стремлений.

Библиография

- Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. — М.: Мысль, 1976.

- Божович Л. И. Проблемы формирования личности. — М.: Институт практической психологии, 1997.

- Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. — М.: Смысл, 2010.

- Деси Э., Райан Р. Теория самодетерминации // Консультативная психология и психотерапия. — 2012. — № 4. — https://psyjournals.ru/journal...

- Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2011.

- Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: Наука, 1988. — http://lib.mgppu.ru/opacunicod...

- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004.

- Леонтьев Д. А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2016. — № 2. — https://msupsyj.ru/articles/ar...

- Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Евразия, 1999.

- Нейронаука // CMI Brain Research. — 2021. — https://cmi.to/нейронаука/

- Пирамида потребностей Маслоу // Знание России. — 2025. — https://znanierussia.ru/articl...

- Темницкий А. Л. Мотивация и проблема продуктивности научной деятельности российских ученых // Социологические исследования. — 2024. — № 3. — С. 28-43. — https://www.socis.isras.ru/art...