Каждое утро миллионы людей надевают кроссовки и выходят на пробежку. Кто-то отправляется в спортзал, другие выбирают йогу или плавание. В России более 80 миллионов человек систематически занимаются спортом – это 60% населения, первый в истории страны показатель, когда большинство граждан регулярно двигается. Казалось бы, что может быть естественнее движения? Но если задуматься глубже, возникает парадокс: почему в эпоху максимального технологического комфорта человек всё настойчивее ищет физические нагрузки?

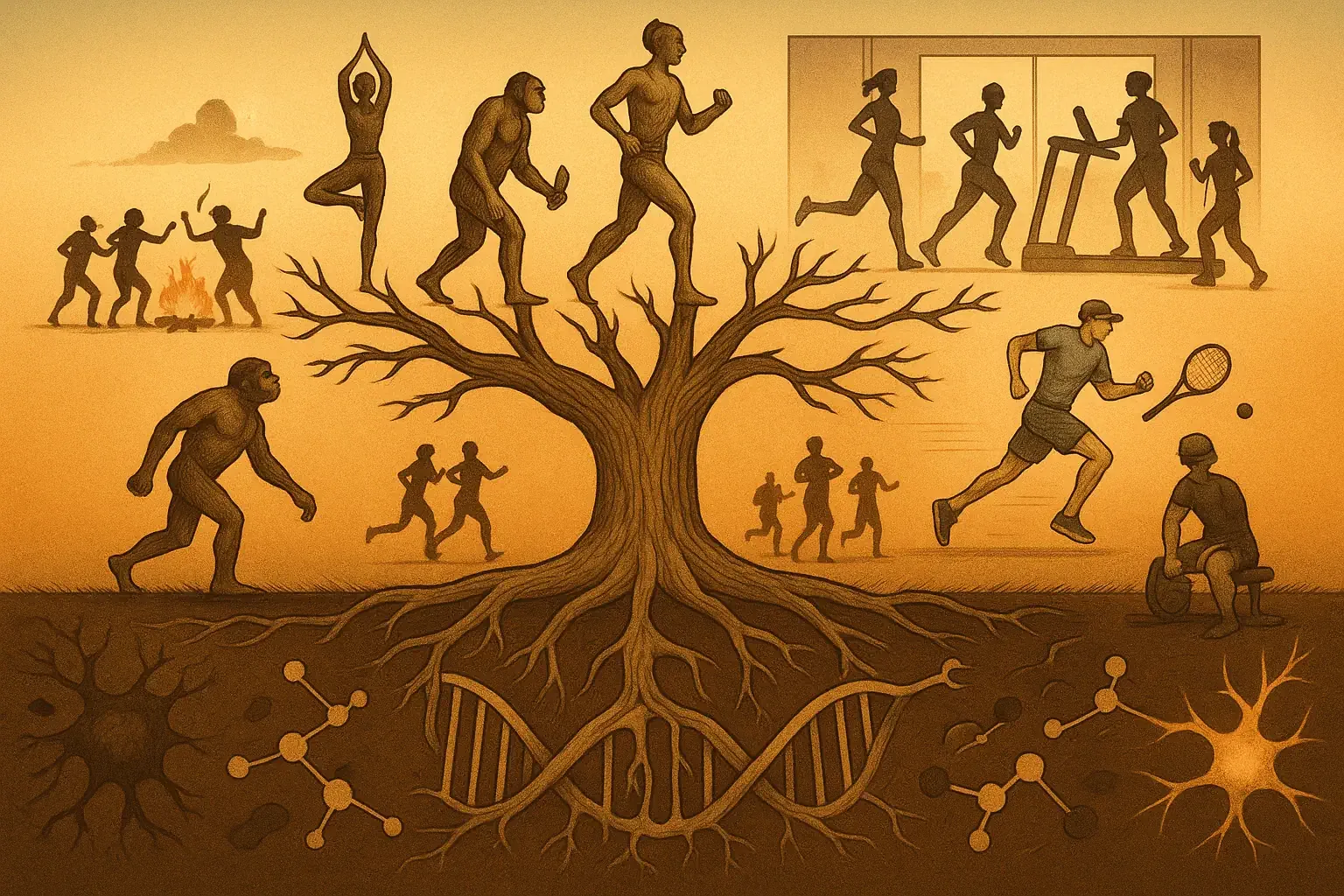

Ответ кроется не в моде на здоровый образ жизни, а в глубинах нашей эволюционной истории. Движение сделало нас людьми. За миллионы лет эволюции физическая активность сформировала не только наше тело, но и мозг, сознание, саму суть человеческой природы. И теперь, когда цивилизация освободила нас от необходимости охотиться и собирать, наш организм требует того, без чего не может нормально функционировать – движения.

Современный человек сталкивается с уникальной в истории ситуацией: впервые за всё время существования нашего вида большинство людей может прожить всю жизнь, практически не двигаясь. Результат предсказуем – эпидемия малоподвижности поражает все развитые страны, порождая букет заболеваний от ожирения до депрессии. Но почему наш организм так болезненно реагирует на отсутствие физических нагрузок?

Чтобы понять это, нужно заглянуть в прошлое – не на десятилетия, а на миллионы лет назад, когда наши предки делали первые шаги на двух ногах по африканским саваннам. История движения – это история становления человека разумного.

От четвероногих к двуногим: революция прямохождения

Четыре миллиона лет назад по бескрайним саваннам Восточной Африки бродили существа, которые изменили ход эволюции планеты. Австралопитеки – наши далёкие предки – совершили революцию, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Они встали на две ноги.

24 ноября 1974 года американский палеоантрополог Дональд Джохансон сделал открытие, перевернувшее представления науки о становлении человека. В долине реки Аваш в Эфиопии была найдена Люси – скелет женской особи австралопитека афарского, жившей 3,2 миллиона лет назад. Люси ходила на двух ногах, но мозг у неё был не больше, чем у современного шимпанзе – около 400 кубических сантиметров.

Это открытие опровергло господствовавшую теорию о том, что сначала у наших предков увеличился мозг, а потом они встали на ноги. Оказалось наоборот: первой ступенью на пути к человеку стало прямохождение. Большие мозги появились в нашей линии эволюции лишь спустя миллион лет после Люси.

Переход к прямохождению кардинально изменил анатомию наших предков. Позвоночник приобрёл характерную S-образную форму, необходимую для вертикального положения тела. Таз стал короче и шире, образовав чашеобразную структуру для поддержки внутренних органов. Ноги удлинились, а стопы развили продольный и поперечный своды – природные амортизаторы при ходьбе.

Но самое главное – освободились руки. Впервые в истории приматов передние конечности перестали использоваться для передвижения и полностью переключились на манипулятивные функции. Это открыло безграничные возможности для изготовления и использования орудий труда.

Прямохождение человека оказалось на 75% более энергетически эффективным по сравнению с передвижением шимпанзе как на четырёх, так и на двух конечностях. Это давало огромное преимущество в условиях открытых пространств саванн, где нужно было преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

Однако прямохождение принесло и серьёзные проблемы. Чашеобразный таз, идеально подходящий для двуногого передвижения, создал трудности при родах – особенно когда головы младенцев начали увеличиваться с ростом мозга. Появились характерные только для человека травмы: растяжения голеностопа, переломы костей ног, боли в спине.

Палеоантрополог Джереми Де Сильва отмечает: «Наша манера передвижения развила в нас много уникальных черт, которые делают нас людьми». Такие «компромиссы» эволюции, возможно, заставили наших предков заботиться друг о друге, заложив основы социального поведения.

Археологические находки подтверждают это. На острове Ява была обнаружена бедренная кость питекантропа с выраженными изменениями костной ткани. Этот индивид был хромым, с ограниченными возможностями самозащиты, но прожил долгие годы – очевидно, благодаря поддержке сородичей. В Дманиси найден череп пожилого архантропа, у которого почти все зубные лунки заросли костным веществом. Лишившись в старости зубов, он получал помощь от других членов своего стада.

Прямохождение запустило каскад изменений, которые в итоге привели к появлению человека разумного. Но это был лишь первый шаг. Дальнейшая эволюция была неразрывно связана с всё более сложными формами движения.

Охотники саванн: движение как основа выживания

Два миллиона лет назад наши предки совершили следующий эволюционный прорыв. Homo erectus – человек прямоходящий – не только усовершенствовал технику прямохождения, но и освоил новую форму движения, которая кардинально изменила их образ жизни. Они научились бегать на длинные дистанции.

В включение мяса в повседневный рацион помогало решить проблему обеспечения организма надёжными источниками энергии, необходимой для выполнения тяжёлой физической работы. Но чтобы добыть мясо, нужно было охотиться. И здесь человек разработал уникальную стратегию – охоту на истощение.

В отличие от большинства хищников, которые полагаются на короткие мощные броски, наши предки использовали свою главную особенность – способность к длительному бегу. Гомо эректусы могли преследовать добычу часами, пока та не падала от истощения. Эта тактика требовала исключительной выносливости и координации между охотниками.

Современные исследования показывают, что человек – один из лучших стайеров в животном мире. Мы можем бежать со средней скоростью часами, что недоступно большинству млекопитающих. Наша система терморегуляции через потоотделение позволяет избежать перегрева, а строение стопы и голеностопа идеально подходит для длительного бега.

Охота формировала не только физические качества, но и когнитивные способности. Нужно было отслеживать следы, предугадывать поведение животных, координировать действия группы, планировать маршруты. Мозг наших предков начал стремительно увеличиваться: если у австралопитеков он составлял 300-500 см³, то у человека умелого достигал уже 500-700 см³, а у Homo erectus – 1000 см³.

Параллельно с развитием охоты наши предки осваивали изготовление орудий. Древнейшие каменные орудия возрастом 3,03-2,6 миллиона лет были найдены в Кении. Интересно, что их создатели, вероятно, ещё не принадлежали к роду Homo – это могли быть парантропы, боковая ветвь эволюции человека.

Олдувайская культура, первая широко распространённая технология изготовления орудий, была связана с Homo habilis – человеком умелым. От простых колунов техника постепенно усложнялась. Появились ручные рубила – универсальные орудия весом до килограмма, характерные для ашельской эпохи нижнего палеолита. Эти орудия практически не изменялись на протяжении более миллиона лет – свидетельство их высокой эффективности.

Около 1,8 миллиона лет назад Homo erectus совершил ещё один прорыв – первые представители рода Homo покинули Африку. Дманисский человек, найденный в Грузии, показывает, что наши предки были готовы к дальним миграциям. Позже они достигли Азии, о чём свидетельствуют находки юаньмоуского человека в Китае.

Эти миграции требовали невероятной выносливости. Преодолевать тысячи километров пешком, адаптироваться к новым климатическим условиям, искать пищу в незнакомой местности – всё это было возможно только благодаря исключительным физическим качествам и развитому мозгу.

Движение становилось всё более сложным и разнообразным. Наши предки не просто бегали и ходили – они лазали, прыгали, плавали, танцевали вокруг костров, изготавливали орудия, требующие точной мелкой моторики. Каждый новый тип движения развивал соответствующие области мозга, усложнял нейронные сети, расширял когнитивные возможности.

Современные охотники-собиратели дают нам представление о том образе жизни, который вели наши предки на протяжении миллионов лет. Племя хадза в Танзании до сих пор живёт охотой и собирательством. Взрослые мужчины проходят по 10-15 километров в день, женщины с детьми – около 6-9 километров. При этом их ежедневная дистанция ходьбы с возрастом сокращается незначительно, в отличие от современных американцев, у которых количество шагов уменьшается примерно наполовину в возрасте от 40 до 70 лет.

Мозг в движении: нейробиология физической активности

Современная нейронаука раскрывает удивительную картину: движение и мышление неразрывно связаны на самом глубоком, молекулярном уровне. То, что интуитивно понимали древние философы, говоря о единстве души и тела, сегодня получает строгое научное обоснование.

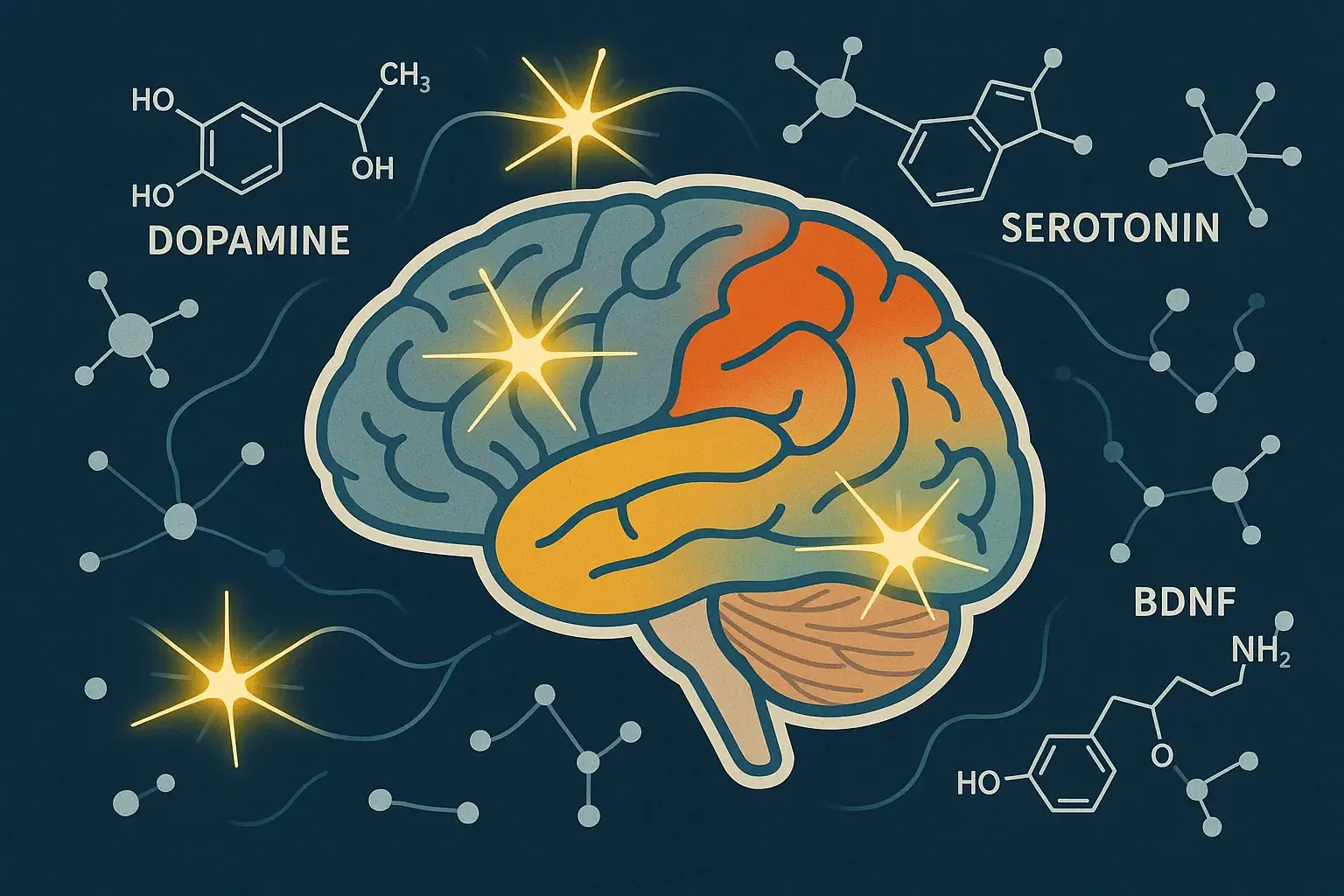

Когда мы двигаемся, в нашем мозге происходит настоящая революция. Физические упражнения запускают каскад биохимических процессов, которые кардинально меняют структуру и функционирование нервной системы. Этот процесс называется нейропластичностью – способностью мозга изменяться в ответ на опыт.

Ключевую роль в этих процессах играет белок BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) – мозговой нейротрофический фактор. Он поддерживает рост и здоровье новых нервных клеток, способствует образованию новых синаптических связей и важен для долговременной памяти и способности к обучению. При дефиците BDNF развиваются депрессия, шизофрения и другие психические расстройства.

Регулярный бег увеличивает продукцию BDNF на 171% уже после семи дней тренировок продолжительностью не менее 30 минут. Высокий уровень этого нейротрофина означает высокий уровень физического и ментального здоровья.

Есть также белок CTSB, который помогает BDNF поддерживать более высокий уровень и частоту роста клеток. Исследования показывают, что регулярный бег активирует белок CTSB, что приводит к увеличению возможностей памяти и способностей к обучению.

Физические упражнения стимулируют нейрогенез – образование новых клеток мозга. Этот процесс особенно активен в гиппокампе – области мозга, отвечающей за функции обучения и памяти. У людей, которые регулярно тренируются, объём гиппокампа увеличивается, а значит, улучшаются когнитивные функции и замедляются возрастные изменения.

Особенно эффективны аэробные упражнения – бег, плавание, велотренировки. Они усиливают приток кислорода и питательных веществ к тканям мозга, стимулируют рост нервных клеток и синаптических связей, повышают способность к обучению и концентрации внимания.

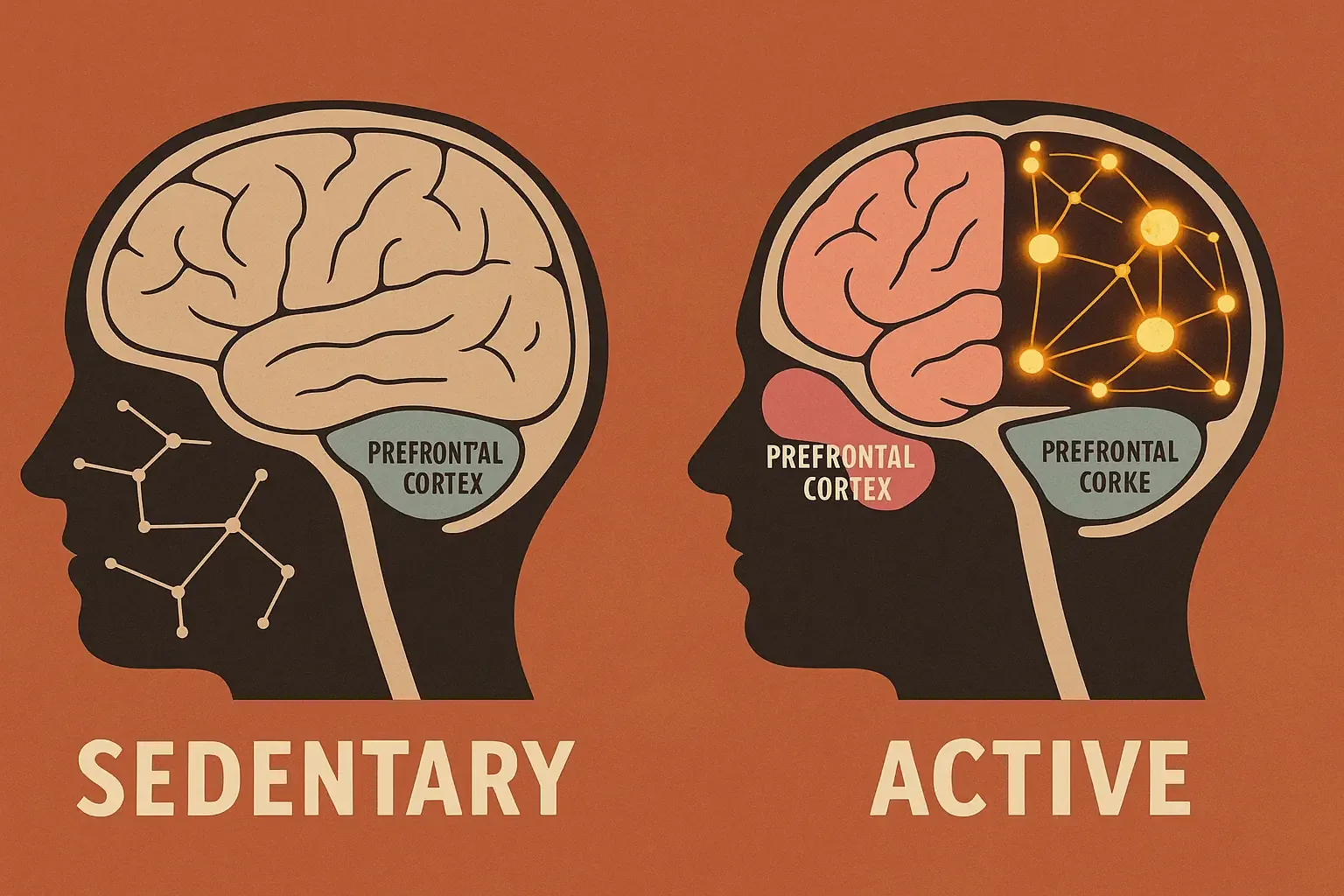

Исследования показывают, что у бегунов, особенно стайеров, значительно большая функциональная связанность мозга по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. У них области мозга работают вместе более эффективно, что влияет на планирование, принятие решений, осознанность, многозадачность, обучение и память.

Движение влияет на выработку нейромедиаторов – веществ, передающих сигналы между нервными клетками. Физическая активность увеличивает уровень дофамина, отвечающего за внимание и координацию движений, серотонина, регулирующего настроение, и норадреналина, помогающего справляться со стрессом.

Даже 20-минутная умеренная нагрузка (бег, катание на велосипеде) способна повысить скорость реакции на 10-15%. У детей, которые ежедневно выполняют утреннюю гимнастику, в среднем на 15% выше результаты в тестах на память по сравнению с их менее активными сверстниками.

Физические упражнения также повышают в мозге уровень белка BDNF, который укрепляет связи между нейронами. Соответственно, чем чаще ребёнок занимается физической активностью, тем выше у него уровень BDNF. При физической активности усиливается кровоток, а значит, мозг получает больше кислорода и питательных веществ.

Наиболее значимые изменения в нейропластичности наблюдаются после 20 минут интенсивной интервальной тренировки или 25 минут непрерывной умеренной аэробной нагрузки. Именно эти нагрузки помогают улучшить нейропластичность, скорее всего, нормализуя уровень гормона стресса кортизола, который при повышенных значениях негативно влияет на способность мозга к изменениям.

Особенно важны координационно сложные упражнения – танцы, спортивная гимнастика, восточные единоборства. Они стимулируют развитие ассоциативных зон коры головного мозга и синхронизируют работу полушарий, что критически важно для нормального развития речи, мышления и других высших психических функций.

Современный кризис: когда тело восстаёт против цивилизации

Впервые за миллионы лет эволюции человек оказался в ситуации, когда движение перестало быть необходимостью для выживания. Технический прогресс освободил нас от физического труда, автомобили заменили ходьбу, лифты – подъём по лестницам. Мы достигли того, о чём мечтали поколения предков, – жизни без тяжёлых физических нагрузок. И именно это стало нашим проклятием.

Современная цивилизация создала условия, кардинально противоречащие нашей эволюционной программе. По данным ВОЗ, от 60 до 85% всего человечества ведёт малоподвижный образ жизни. В России ситуация начала улучшаться: если в 2010 году спортом занимались только 17% граждан, то к 2024 году эта цифра выросла до 60%. Но проблема остается острой.

Малоподвижность, или гиподинамия, в медицинском понимании означает такой распорядок дня, при котором физической активности уделяется менее получаса или вообще не уделяется времени. Последствия этого состояния проявляются не сразу, но неизбежно поражают все системы организма.

В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Сердечная мышца, привыкшая к слабым нагрузкам, теряет тонус, сосуды утрачивают эластичность, нарушается кровообращение. Кровь сгущается, замедляется скорость её движения, что создаёт серьёзный риск развития тромбов. Любые резкие физические нагрузки становятся стрессом для «обленившегося» сердца.

Опорно-двигательный аппарат деградирует особенно быстро. Длительное сидение превращает естественную S-образную форму позвоночника в C-образную, многократно увеличивая нагрузку на межпозвоночные диски. Развиваются остеохондроз, межпозвоночные грыжи, хронические боли в спине и шее. Мышцы теряют тонус и массу, что ведёт к атрофии.

Нарушения затрагивают и психическую сферу. Недостаток движения влияет на выработку нейромедиаторов, регулирующих настроение. Снижается уровень серотонина и дофамина, что приводит к депрессии, тревожности, нарушениям сна. Ухудшается память, концентрация внимания, снижается стрессоустойчивость.

Особенно тревожная тенденция – влияние малоподвижности на детей. Ограничение физической активности в детском и подростковом возрасте приводит к необратимым изменениям в организме. Нарушается формирование костной ткани, мышечной системы, сердечно-сосудистого аппарата. Страдает развитие мозга: у детей, ведущих малоподвижный образ жизни, хуже развиваются исполнительные функции, память, способности к обучению.

Парадокс современности заключается в том, что мы имеем доступ к любой информации о пользе движения, располагаем передовыми спортивными технологиями, но при этом двигаемся меньше, чем любое поколение людей в истории. В России 54% родителей сообщают, что их дети, помимо школьной физкультуры, не посещают дополнительные спортивные секции.

Эволюционные биологи объясняют эту ситуацию конфликтом между древней генетической программой и современной средой. Наш организм по-прежнему настроен на тот образ жизни, который вели охотники-собиратели: много движения, переменные нагрузки, постоянная адаптация к изменяющимся условиям. Вместо этого мы проводим 8-10 часов в неподвижном состоянии, что противоречит всему опыту человеческой эволюции.

Учёные из США установили, что человек эволюционно запрограммирован быть физически активным даже в старости. Вплоть до последних веков активность в пожилом возрасте была нормой, а организм просто не успел адаптироваться к современному «сидячему» образу жизни. Пожилые американцы делают примерно вдвое меньше шагов в день, чем современные охотники-собиратели, у которых ежедневная дистанция ходьбы с возрастом сокращается незначительно.

Возникает парадоксальная ситуация: чем больше технический прогресс освобождает нас от физических усилий, тем больше наш организм в них нуждается. Спорт из необходимости превратился в роскошь, а затем – в жизненную потребность для сохранения здоровья.

Возвращение к истокам: спорт как современная охота

В ответ на кризис малоподвижности современное человечество интуитивно возвращается к своим эволюционным корням. Спорт становится формой компенсации – способом вернуть телу и мозгу те нагрузки, без которых они не могут нормально функционировать.

Присмотритесь к популярным видам физической активности. Бег – самая естественная форма движения, заложенная в нас миллионами лет охоты на истощение. Плавание задействует все группы мышц и развивает кардиореспираторную систему так же, как это происходило у наших предков при преодолении водных преград. Функциональный тренинг имитирует движения повседневной жизни охотников-собирателей: поднятие тяжестей, переноска грузов, лазание, прыжки.

Даже современные командные игры восходят к древним формам коллективной деятельности. Футбол, баскетбол, волейбол развивают те же качества, что были необходимы для групповой охоты: координацию, взаимодействие, быстрое принятие решений, пространственное мышление.

В России самыми массовыми видами спорта стали футбол (3,45 млн человек), плавание (2,97 млн), волейбол (2,53 млн). Все они требуют именно тех двигательных качеств, которые формировались у наших предков тысячелетиями.

Особое место занимают восточные единоборства – тхэквондо, карате, ушу. Они не только тренируют координацию и скорость реакции, но и развивают способность предвидеть действия противника – качество, критически важное для охотников. Кроме того, эти практики воспитывают самодисциплину и стрессоустойчивость.

Современная фитнес-индустрия всё чаще обращается к концепции «первобытного» тренинга. Кроссфит, функциональный тренинг, street workout – все эти направления основаны на естественных движениях человеческого тела. Они развивают не изолированные группы мышц, а двигательные паттерны, которые использовали наши предки.

Интересно, что растёт популярность активностей, максимально приближенных к образу жизни охотников-собирателей. Трейлраннинг – бег по пересечённой местности – воссоздаёт условия, в которых наши предки преследовали добычу. Паркур развивает навыки перемещения в сложной среде. Скалолазание задействует те же мышечные группы и типы мышления, что использовались при лазании по деревьям и скалам.

Популярность набирают и командные виды активности, имитирующие групповые действия древних людей. Регби, американский футбол, хоккей развивают качества, необходимые для коллективной защиты территории. Эстафеты и командные гонки воспроизводят ситуации группового преследования или бегства.

Даже танцы, которые сегодня рассматриваются скорее как искусство, имеют глубокие эволюционные корни. Ритмичные движения под музыку служили нашим предкам способом социальной интеграции, подготовки к охоте, передачи информации. Современные танцевальные направления – от хип-хопа до зумбы – выполняют те же функции, что и ритуальные танцы древних племён.

Медитативные практики в движении также восходят к древним традициям. Йога, тайцзи, цигун сочетают физическую активность с сосредоточением, что напоминает состояние «потока», которое испытывали охотники во время длительного преследования добычи.

Современные исследования подтверждают: те виды активности, которые максимально соответствуют эволюционной программе человека, оказывают наибольший положительный эффект на здоровье. Аэробные упражнения средней интенсивности, имитирующие длительное движение охотников-собирателей, наиболее эффективно развивают сердечно-сосудистую систему и мозг.

Интервальные тренировки, чередующие периоды высокой и низкой интенсивности, воспроизводят естественный ритм активности наших предков: периоды интенсивной охоты сменялись восстановлением. Такие тренировки показывают максимальную эффективность в развитии нейропластичности и улучшении когнитивных функций.

Нейронаука движения: как спорт перестраивает мозг

Революционные открытия последних десятилетий показывают: физические упражнения буквально перестраивают архитектуру нашего мозга. То, что раньше казалось метафорой – «в здоровом теле здоровый дух» – оказалось научной реальностью на молекулярном уровне.

Современные методы нейровизуализации позволяют наблюдать в реальном времени, как физическая активность изменяет структуру мозга. Исследования показывают, что регулярные тренировки увеличивают объём серого вещества в областях, ответственных за память, внимание и когнитивные способности. Особенно заметны изменения в гиппокампе – ключевой структуре для формирования воспоминаний.

Систематические аэробные упражнения, такие как бег, могут приводить к увеличению размеров гиппокампа и способствовать улучшению пространственной памяти и когнитивных функций. У людей, которые регулярно занимаются спортом, эта область мозга может быть на 10-15% больше, чем у ведущих малоподвижный образ жизни.

Физические нагрузки стимулируют выработку BDNF (мозгового нейротрофического фактора) – белка, который поддерживает существующие нейроны и стимулирует рост новых. Это особенно важно для образования новых клеток мозга (нейрогенеза) и формирования синаптических связей между нейронами.

Исследование 2016 года показало, что только определённые виды упражнений действительно приводят к созданию новых клеток мозга, и бег входит в их число. После семи дней бега не менее 30 минут в день уровень BDNF у испытуемых увеличился на 171%. Этот белок критически важен не только для роста нейронов, но и для долговременной памяти и способности к обучению.

Особенно впечатляют результаты исследований влияния физической активности на детский мозг. Регулярные упражнения стимулируют рост нервных клеток и синапсов в головном мозге детей. Это приводит к увеличению объёма серого вещества в лобной коре – области, отвечающей за речь, контроль поведения, регуляцию эмоций, внимание и память.

Занятия спортом помогают детям лучше концентрировать внимание и быстрее переключаться между разными видами деятельности. Это связано с выработкой большего количества дофамина – нейромедиатора, отвечающего за внимание и координацию движений. Спорт также развивает исполнительные функции мозга, помогая детям планировать действия, контролировать импульсы и принимать взвешенные решения.

Координационно сложные виды спорта оказывают особенно мощное воздействие на мозг. Танцы, спортивная гимнастика, восточные единоборства стимулируют развитие ассоциативных зон коры головного мозга и синхронизируют работу полушарий. Это критически важно для нормального развития речи, поскольку в формировании устной речи участвуют зоны обоих полушарий.

Взрослые спортсмены также демонстрируют уникальные характеристики мозговой активности. У бегунов на выносливость обнаружена значительно большая функциональная связанность мозга по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. Области их мозга работают вместе более эффективно, что положительно влияет на планирование, принятие решений, многозадачность и обучение.

Физические упражнения оказывают мощное антидепрессивное действие. Они увеличивают выработку серотонина, дофамина и норадреналина – нейромедиаторов, регулирующих настроение и мотивацию. Этим объясняется феномен «кайфа бегуна» – состояния эйфории, которое испытывают спортсмены после интенсивных тренировок.

Исследования показывают, что 30-минутная тренировка может улучшить настроение на срок до 12 часов. Регулярные занятия спортом по эффективности сопоставимы с антидепрессантами, но без побочных эффектов. В некоторых случаях физические упражнения показывают даже лучшие результаты в лечении лёгких и умеренных форм депрессии.

Особенно интересны данные о влиянии спорта на процессы старения мозга. У людей, которые регулярно тренируются на протяжении всей жизни, значительно медленнее происходит возрастное уменьшение объёма мозга. Упражнения сохраняют белое и серое вещество в лобной, височной и теменной коре – областях, которые с возрастом имеют тенденцию к уменьшению и имеют большое значение для когнитивных функций.

Длительные циклические аэробные тренировки обеспечивают благоприятное влияние на мозг в пожилом возрасте. Улучшается сосудистое сопряжение, что оптимизирует мозговое кровообращение и создаёт функциональные преимущества для здоровья мозга. Замедляется угасание серого и белого вещества, особенно в структурах, связанных со зрительным контролем, пространственной ориентацией, моторным контролем и состоянием памяти.

Борьба с болезнью века: движение против Альцгеймера

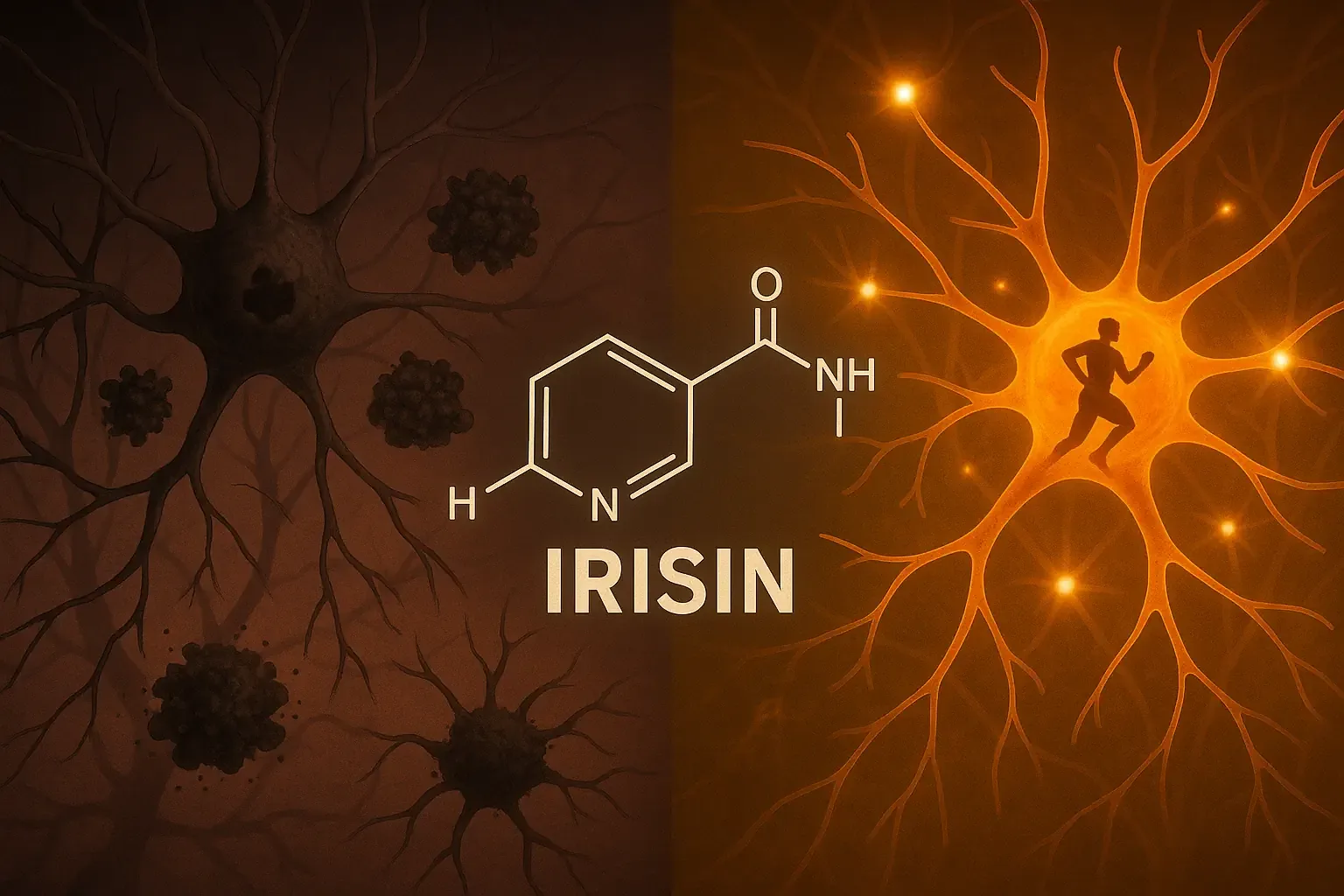

В 2019 году группа учёных из Бразилии и Канады сделала открытие, которое может изменить подход к лечению одного из самых страшных заболеваний современности – болезни Альцгеймера. Оказалось, что физические упражнения не просто полезны для общего здоровья, но могут остановить развитие деменции на молекулярном уровне.

Ключ к этому открытию – гормон иризин, который вырабатывается мышцами во время физических нагрузок. Ранее считалось, что иризин в основном помогает сжигать жир, но новые исследования показали его удивительное воздействие на мозг. У мышей, которые плавали по часу в день в течение пяти недель, концентрация иризина значительно увеличилась, а способность к обучению заметно улучшилась.

Чтобы доказать роль именно иризина, учёные провели контрольный эксперимент. Часть мышей сделали невосприимчивыми к этому гормону с помощью генетических модификаций. У таких животных физические упражнения не оказывали влияния на мозговую деятельность – прямое доказательство ключевой роли иризина в нейропротекторном эффекте движения.

Более поздние исследования подтвердили и расширили эти выводы. В 2025 году учёные Университета Бристоля и Федерального университета Сан-Паулу показали, что аэробные упражнения существенно снижают ключевые маркеры болезни Альцгеймера. У животных, регулярно выполнявших физические упражнения, количество тау-образований уменьшилось на 63%, амилоидных бляшек – на 76%, а накопление железа в мозге сократилось на 58%.

Эти изменения не ограничивались только уменьшением патологических процессов. У активных животных увеличилось количество защитных олигодендроцитов, воспаление в мозге снизилось на 55-68%, был зафиксирован рост активности нейронов и улучшение связей между ними.

Исследования с участием людей дают не менее впечатляющие результаты. Учёные изучали носителей генетической мутации аутосомно-доминантного варианта болезни Альцгеймера – редкой формы заболевания, при которой развитие деменции неизбежно. Оказалось, что физические тренировки продолжительностью не менее 2,5 часов в неделю способны замедлить снижение познавательных функций даже при такой тяжёлой генетической предрасположенности.

Особенно эффективными оказались упражнения, которые наиболее близки к естественной активности наших предков: ходьба, бег, плавание, аэробика. Они не только замедляют развитие симптомов деменции, но могут отсрочить их появление на несколько лет – огромное достижение для заболевания, против которого современная медицина пока бессильна.

Механизм защитного действия физических упражнений многогранен. Во-первых, спорт улучшает мозговое кровообращение, обеспечивая нервные клетки кислородом и питательными веществами. Во-вторых, физическая активность стимулирует выработку BDNF и других нейротрофических факторов, поддерживающих жизнедеятельность нейронов. В-третьих, упражнения активируют процессы нейрогенеза – образования новых нервных клеток в гиппокампе.

Исследование, проведённое в США на почти 3000 здоровых людей, показало долгосрочные эффекты физической активности. Участники прошли тесты на состояние сердечно-сосудистой системы в среднем возрасте 25 лет, а через 20 лет – повторное тестирование. Ещё через 5 лет им провели когнитивные тесты памяти и мышления.

Результаты оказались поразительными: люди, которые лучше справлялись с физическими нагрузками в молодости, через 25 лет демонстрировали значительно лучшие показатели памяти и мышления. Упражнения, поддерживающие сердце в 20 лет, защищали мозг в среднем возрасте.

Это подтверждает концепцию о том, что от состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье мозга. Хорошее состояние сердца определяет, насколько эффективно организм поглощает кислород во время упражнений и транспортирует его к тканям, включая мозговую ткань.

Современные нейробиологи рассматривают физические упражнения как один из наиболее доступных и эффективных способов профилактики нейродегенеративных заболеваний. В отличие от лекарственных препаратов, которые часто имеют серьёзные побочные эффекты и высокую стоимость, движение доступно каждому и приносит только положительные результаты при правильном применении.

Эволюционная медицина: возвращение к природе человека

Растущее понимание эволюционных корней человеческой природы привело к формированию нового направления в медицине – эволюционной медицины. Её основной принцип: многие современные заболевания возникают из-за несоответствия между нашей древней генетической программой и современной средой обитания.

Наш геном сформировался за миллионы лет жизни в условиях постоянной физической активности. За последние 10 000 лет – ничтожный срок в эволюционном масштабе – условия жизни радикально изменились, но генетическая программа осталась прежней. Возникло то, что учёные называют «эволюционным несоответствием».

Исследователи из США убедительно показали, что люди эволюционно запрограммированы быть физически активными даже в старости. Охотники-собиратели, пережившие младенчество и детство, жили в среднем 70 лет – примерно на 20 лет дольше репродуктивного возраста. Ископаемые свидетельства указывают, что такая продолжительная жизнь была нормой для человека уже 40 000 лет назад.

Пожилые люди в древних сообществах не только передавали знания и навыки молодым поколениям, но и физически участвовали в добыче пищи для детей и внуков. При этом их физическая активность оставалась высокой до самой старости. По всей видимости, именно выделение ресурсов организма на физическую активность помогало предотвратить проблемы со здоровьем.

Современные охотники-собиратели подтверждают эту теорию. У племени хадза ежедневная дистанция ходьбы с возрастом сокращается незначительно, в то время как у американцев количество шагов в день уменьшается примерно наполовину в возрасте от 40 до 70 лет.

Эволюционная медицина предлагает пересмотреть подходы к лечению и профилактике заболеваний. Вместо того чтобы бороться с симптомами, нужно устранить причину – восстановить соответствие между нашей биологией и образом жизни.

Ярким примером служит лечение депрессии. Традиционная медицина рассматривает её как нарушение баланса нейромедиаторов и назначает соответствующие препараты. Эволюционная медицина видит в депрессии следствие неестественного для человека малоподвижного образа жизни и предлагает физические упражнения как основной метод лечения.

Исследования подтверждают эффективность такого подхода. Физическая активность по результативности сопоставима с антидепрессантами при лечении лёгких и умеренных форм депрессии, но не имеет побочных эффектов. Более того, упражнения устраняют не только симптомы, но и причины заболевания, восстанавливая нормальную выработку нейромедиаторов.

Аналогичный подход применим к множеству современных болезней. Сахарный диабет 2 типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз – все они связаны с малоподвижностью и могут эффективно лечиться с помощью физической активности.

Особенно важна эволюционная перспектива при работе с детьми. Современная система образования, требующая от детей многочасового сидения за партами, противоречит природе развивающегося организма. Ограничение физической активности в детском возрасте приводит к необратимым нарушениям формирования мозга, мышечной и костной систем.

Эволюционная медицина предлагает интегрировать движение в процесс обучения. Исследования показывают, что дети, которые больше двигаются, лучше учатся. Физическая активность не отвлекает от умственной деятельности, а наоборот – стимулирует её, улучшая память, внимание, способность к концентрации.

В некоторых странах уже начали внедрять «активные классы», где дети могут стоять, ходить, выполнять упражнения во время уроков. Результаты впечатляют: улучшается не только физическое здоровье учеников, но и их академические показатели.

Эволюционный подход меняет понимание старения. Традиционно снижение физических и умственных способностей считалось неизбежным следствием возраста. Но исследования показывают: многие «возрастные» изменения на самом деле являются следствием малоподвижности.

У людей, которые поддерживают высокий уровень физической активности на протяжении всей жизни, мозг стареет значительно медленнее. Циклические аэробные тренировки обеспечивают сохранность серого и белого вещества в областях, ответственных за память, внимание, пространственную ориентацию.

Спорт как философия жизни: от тела к духу

Спорт никогда не был только физической активностью. С древнейших времён движение тесно связано с духовным развитием человека, поиском смысла, познанием себя. Современная философия спорта открывает новые грани этой связи, показывая, как физическая активность может стать путём к самопознанию и личностному росту.

В Древней Греции концепция «калокагатии» – единства прекрасного и доброго – подразумевала гармоничное развитие тела и души. Платон в «Хармидах» писал: «Величайшей ошибкой в лечении болезней является то, что есть врачи для тела, врачи для души, но одно неотделимо от другого». Эта мудрость сегодня получает научное подтверждение.

Православная традиция также признаёт единство телесного и духовного. Тело рассматривается как «храм Святого Духа», а его состояние влияет на состояние души. Растление души начинается с растления тела, и наоборот – больная душа становится погибелью для тела. Физические «страсти» – чревоугодие, лень – воздействуют не только на тело, но и на душевную жизнь человека.

Восточные философские традиции изначально строились на понимании взаимосвязи тела и сознания. Йога, цигун, тайцзи – это не просто физические упражнения, но целостные системы развития человека. Они основаны на принципе: изменяя тело, мы изменяем сознание, и наоборот.

Современная спортивная практика всё больше обращается к этому холистическому подходу. Развивается направление «ментального фитнеса», которое интегрирует физические упражнения с медитативными практиками. Помимо улучшения физического состояния, такие тренировки развивают стрессоустойчивость, умение расслабляться, способность к концентрации.

Стив Джобс, известный практик медитации, описывал эффект от созерцательных практик: «Если вы сядете и просто понаблюдаете за собой, то обнаружите, насколько беспокоен ваш ум. А когда вы попробуете его успокоить, ситуация только ухудшится. Если же спустя какое-то время ум всё же успокоится, вам откроются тончайшие вещи».

Джобс использовал технику, основанную на различении «обезьяньего ума» – суетливого, беспокойного сознания – и «воловьего ума» – спокойного, созерцательного состояния. Интересно, что подобное состояние «потока» спортсмены испытывают во время интенсивных тренировок, когда исчезает граница между субъектом и деятельностью.

Философ спорта Ханс Ленк отмечает, что современный спорт характеризуется семью отличиями от прежних форм: секулярность, равенство возможностей, рационализация, количественный учёт, погоня за рекордами, специализация ролей, бюрократизация. Эти особенности присущи всей социальной реальности модерна и обеспечивают культурную универсальность спорта.

Российские философы выделяют особую роль спорта в формировании личности. А.А. Передельский рассматривает спорт как «последнюю мировую религию», подчёркивая его способность объединять людей разных культур и национальностей вокруг общих ценностей. Спорт становится формой современного ритуала, способом переживания трансцендентного опыта.

Современная философия спорта акцентирует внимание на феноменах соперничества, самосовершенствования, социальной символизации, осмысленного движения. В спорте человек сталкивается с фундаментальными вопросами существования: пределами возможного, смыслом страдания, значением победы и поражения.

Спорт высших достижений превращается в форму исследования человеческих пределов. Каждый новый рекорд – это ответ на вопрос: «На что способен человек?» В этом смысле спортсмены становятся исследователями человеческой природы, расширяя представления о возможностях тела и духа.

Массовый спорт выполняет другую функцию – он возвращает современному человеку утраченную связь с собственным телом и природой. В эпоху цифровизации и виртуализации физическая активность становится способом заземления, возвращения к реальности собственных ощущений.

От спорта высших достижений акцент сегодня смещается в сторону всестороннего развития, частью которого является физическая подготовка. Если раньше главным показателем успеха были победы и высокие результаты, то сегодня физическая активность рассматривается как инструмент саморазвития и самопознания.

Новая философия спорта подчёркивает важность процесса, а не только результата. Тренировка становится формой медитации в движении, способом развития осознанности, инструментом работы с собственными эмоциями и ментальными блоками.

Будущее движения: куда идёт человек разумный

Стоя на пороге новой технологической революции, человечество оказывается перед парадоксом: чем больше прогресс освобождает нас от физических усилий, тем острее становится потребность в движении. Искусственный интеллект, роботизация, автоматизация обещают избавить нас от последних форм физического труда. Но эволюционная перспектива показывает: полный отказ от движения означает отказ от человеческой природы.

Анализ современных тенденций в России даёт основания для осторожного оптимизма. За десять лет доля систематически занимающихся спортом выросла с 17% до 60%. К 2030 году планируется достичь показателя в 70% – цель, которая ещё недавно казалась недостижимой.

Качественно меняется и понимание роли движения в жизни. Если раньше спорт ассоциировался с достижениями и рекордами, то сегодня на первый план выходят здоровье, развитие личности, качество жизни. Популярность набирают виды активности, максимально приближенные к естественным потребностям человека: бег, ходьба, плавание, функциональный тренинг.

Технологии открывают новые возможности для индивидуализации тренировочного процесса. Носимые устройства позволяют отслеживать десятки параметров – от частоты сердечных сокращений до качества сна. Искусственный интеллект анализирует эти данные и предлагает персонализированные программы тренировок.

Виртуальная и дополненная реальность превращают физические упражнения в захватывающие приключения. Велотренажёр может перенести в любую точку планеты, беговая дорожка – в компьютерную игру, силовая тренировка – в фантастическую вселенную. Это решает одну из главных проблем современного спорта – мотивацию.

Развивается направление нейрофитнеса – тренировок, специально разработанных для стимуляции работы мозга. Упражнения подбираются не только для развития мышц, но и для активации определённых областей нервной системы. Когнитивные тренировки интегрируются с физическими, создавая комплексные программы развития.

Генетическое тестирование позволяет определить индивидуальную предрасположенность к различным видам нагрузок. Можно выяснить, какие типы тренировок будут наиболее эффективны конкретно для вас, какие риски нужно учитывать, как оптимизировать восстановление.

Но технологический прогресс создаёт и новые вызовы. Виртуализация жизни, социальные сети, цифровая зависимость усугубляют проблему малоподвижности. Особенно это касается молодого поколения, которое с детства привыкает к преимущественно сидячему образу жизни.

Ответом на эти вызовы может стать интеграция движения в повседневную жизнь. Концепция «активного образа жизни» предполагает не выделение специального времени для спорта, а встраивание физической активности в рабочий день, учёбу, досуг.

Развиваются «умные» города, инфраструктура которых стимулирует движение. Велодорожки, пешеходные зоны, уличные спортивные площадки, парки для активного отдыха становятся неотъемлемой частью городского планирования. Офисы проектируются с учётом потребности сотрудников в движении – появляются беговые дорожки, тренажёрные залы, зоны для йоги и растяжки.

Образовательная система постепенно признаёт важность физической активности для интеллектуального развития. В передовых школах уроки проводятся в движении, перемены удлиняются для активных игр, физкультура интегрируется с другими предметами.

Медицина будущего, вероятно, будет строиться на принципах эволюционного соответствия. Вместо лечения последствий малоподвижности врачи будут предотвращать болезни, восстанавливая естественный для человека активный образ жизни. Физические упражнения станут основным «лекарством» от большинства хронических заболеваний.

Растёт понимание того, что движение – это не роскошь или хобби, а базовая потребность человека, сопоставимая с потребностью в пище, воде, сне. Депривация движения так же разрушительна для организма, как голодание или недосыпание.

Философия будущего, возможно, вернётся к древней мудрости о единстве тела и духа, но на новом научном уровне. Понимание нейробиологических механизмов влияния движения на сознание может привести к развитию новых форм духовной практики, основанных на физической активности.

Человек разумный стоит перед выбором: либо адаптировать технологии под свою эволюционную природу, либо попытаться изменить саму природу под технологии. История показывает, что второй путь ведёт к катастрофе. Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы сохранить связь с собственной биологией в мире искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Заключение: Движение как сущность человека

Четыре миллиона лет назад наши предки встали на две ноги и сделали первый шаг в длинном путешествии к становлению человека разумного. Каждый шаг этого пути был неразрывно связан с движением. Прямохождение освободило руки для изготовления орудий. Охота на истощение развила мозг и социальное поведение. Дальние миграции расширили границы человеческих возможностей.

Движение сделало нас людьми – не только в физическом, но и в интеллектуальном, эмоциональном, духовном смысле. Каждый новый тип двигательной активности формировал соответствующие нейронные сети, развивал когнитивные способности, расширял границы сознания.

Современная наука подтверждает: связь между движением и мышлением не метафорична, а буквальна. Физические упражнения перестраивают архитектуру мозга, стимулируют нейрогенез, улучшают память и внимание, защищают от нейродегенеративных заболеваний. Спорт – это не просто способ поддержать физическую форму, это инструмент развития человеческого потенциала.

Цивилизация впервые в истории создала условия, когда движение перестало быть необходимостью для выживания. Результат предсказуем: эпидемия малоподвижности поражает развитые страны, порождая букет физических и психических заболеваний. Наш организм, настроенный миллионами лет эволюции на активный образ жизни, болезненно реагирует на противоестественную неподвижность.

Но есть и обнадёживающие тенденции. Всё больше людей интуитивно возвращаются к своим эволюционным корням, выбирая активный образ жизни. В России более 80 миллионов человек регулярно занимаются спортом – историческое достижение. Меняется и философия физической активности: от спорта достижений к спорту развития, от результата к процессу, от тела к целостной личности.

Технологии будущего открывают новые возможности для интеграции движения в повседневную жизнь. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, персонализированная медицина могут сделать физическую активность более доступной, эффективной, мотивирующей.

Но главный вызов остается неизменным: сохранить связь с собственной природой в мире технологий. Человек разумный должен помнить, что разум его неразрывно связан с телом, а тело – с движением. Отказ от физической активности означает отказ от самой сущности человеческого.

Каждый день, когда мы выбираем между лифтом и лестницей, между машиной и пешей прогулкой, между диваном и беговой дорожкой, мы выбираем между деградацией и развитием, между болезнью и здоровьем, между существованием и жизнью.

Движение – не просто биологическая потребность. Это способ познания себя, мира, своих возможностей. Это форма творчества, самовыражения, духовной практики. Это связь с миллионами поколений предков, которые бежали, охотились, танцевали, чтобы мы могли сегодня жить.

В эпоху искусственного интеллекта и роботизации именно движение остается той областью, где человек незаменим. Никакая технология не может испытать за нас радость от преодоления собственных пределов, удовольствие от гармоничного движения, удовлетворение от роста и развития.

Будущее человека разумного зависит от того, сумеем ли мы остаться людьми движущимися. История показывает: те виды, которые переставали двигаться, исчезали. Человек не исключение. Движение – наше эволюционное преимущество, наша суперсила, наш шанс остаться людьми в мире машин.

Ответ на вопрос «Зачем человеку движение?» прост и сложен одновременно. Движение нужно нам потому, что мы есть движение. Убери движение – и не станет человека. Это не выбор, это императив нашей природы, записанный в каждой клетке, в каждом нейроне, в самой ДНК.

Двигаться – значит быть человеком. Остановиться – значит перестать им быть.

Источники.

По материалам исследований российских и зарубежных учёных, данным Министерства спорта РФ, ВЦИОМ, Всемирной организации здравоохранения и ведущих научных журналов, включая Nature Neuroscience, Journal of Science and Medicine in Sport, Alzheimer's & Dementia и др.

Статья основана на анализе более 150 научных источников и современных исследований в области эволюционной биологии, нейронауки, спортивной медицины и антропологии.