В один зимний день 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген работал в своей лаборатории с катодными лучами, когда заметил нечто странное. На столе лежал экран, покрытый платиносинеродистым барием, и он светился зеленоватым светом, хотя находился довольно далеко от электронной трубки. Рентген не знал, что в этот момент он открывает невидимые лучи, которые не только принесут ему первую в истории Нобелевскую премию по физике, но и навсегда изменят медицину.

Этот случай — один из тысяч моментов в истории человечества, когда научное открытие переворачивало представления о мире и открывало новые горизонты возможностей. От древних попыток понять движение небесных тел до современных исследований генома и искусственного интеллекта, великие научные открытия служат маяками прогресса, освещающими путь цивилизации.

Почему одни открытия становятся поворотными точками истории, а другие остаются лишь любопытными фактами? Что делает научное достижение по-настоящему революционным? И как эти прорывы продолжают формировать наше будущее? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправимся в путешествие через века и континенты, исследуя открытия, которые не просто расширили границы знания, но коренным образом изменили само существование человечества.

От Коперника, поместившего Солнце в центр мироздания, до современных ученых, редактирующих гены с помощью CRISPR, каждое великое открытие — это история человеческого любопытства, настойчивости и гениальности. Эти истории показывают, как научный метод помогает нам постепенно снимать покровы тайн природы и использовать полученные знания для улучшения жизни.

Революция взгляда: от геоцентризма к гелиоцентризму

В 1543 году, находясь на смертном одре, польский астроном Николай Коперник держал в руках только что изданную книгу — «О вращениях небесных сфер». Эта работа должна была стать не просто научным трактатом, а настоящей интеллектуальной революцией, которая навсегда изменит место человека во Вселенной.

До Коперника более полутора тысяч лет господствовала геоцентрическая система Птолемея, согласно которой Земля неподвижно покоилась в центре мироздания, а все небесные тела — Солнце, Луна, планеты и звёзды — вращались вокруг неё по сложным траекториям. Эта модель не только соответствовала обыденному опыту людей, но и была освящена религиозной традицией. Земля как центр творения, человек как венец эволюции — всё это складывалось в стройную картину мира, где у каждого элемента было своё предназначенное место.

Коперник, получивший образование в ведущих университетах Европы — Кракове, Болонье, Падуе — с молодости интересовался астрономией. Изучая труды античных мыслителей, он обратил внимание на идеи Аристарха Самосского, который ещё в III веке до нашей эры предполагал, что Солнце находится в центре мира. Но главное, что привлекло Коперника к пересмотру птолемеевой системы, была её невероятная сложность.

Система Птолемея требовала множества дополнительных построений — эпициклов, деферентов, эквантов — чтобы объяснить наблюдаемые движения планет. Каждая новая астрономическая деталь требовала всё новых усложнений модели. Коперник, воспитанный в духе платоновской философии, верил в изначальную простоту и гармонию мироздания. «Природа не делает ничего напрасного и не пользуется многими средствами там, где достаточно немногих», — писал он, следуя принципу, который позже назовут «бритвой Оккама».

Центральная идея Коперника была поразительно проста: если поместить Солнце в центр системы, а Земле придать два движения — вращение вокруг собственной оси и обращение вокруг Солнца, — то многие загадочные явления получают естественное объяснение. Суточное движение небосвода объясняется вращением Земли, а сложные петлеобразные движения планет — тем, что мы наблюдаем их с движущейся Земли.

В рамках гелиоцентрической системы Коперник смог объяснить, почему Меркурий и Венера никогда не удаляются далеко от Солнца (они находятся ближе к Солнцу, чем Земля), почему яркость планет меняется (расстояние до них изменяется по мере движения Земли и планет по орбитам), и почему происходят попятные движения планет — явления, которые в системе Птолемея требовали сложнейших геометрических построений.

Коперниканская революция имела далеко идущие последствия, выходящие за рамки астрономии. Впервые в истории человечества была создана научная теория, которая не только объясняла наблюдаемые явления проще и элегантнее предшественницы, но и делала проверяемые предсказания. Коперник предсказал, что если Земля действительно движется вокруг Солнца, то должен наблюдаться параллактический сдвиг звёзд — их кажущееся смещение при наблюдении с разных точек земной орбиты. Отсутствие такого сдвига он объяснил огромной удалённостью звёзд, что впоследствии подтвердилось.

Но самым важным следствием стало изменение методологии научного познания. Коперник показал, что для понимания природы недостаточно полагаться на очевидность и здравый смысл. Истина может противоречить непосредственному опыту, и задача учёного — выявить скрытые закономерности, стоящие за видимыми явлениями.

Современная российская наука многим обязана этому революционному принципу. Когда Михаил Ломоносов формулировал закон сохранения материи, он тоже шёл против «очевидного» — ведь кажется, что при горении вещество исчезает, а при ржавлении железо становится тяжелее. Но Ломоносов, следуя коперниканскому принципу поиска скрытых закономерностей, понял, что «ничто не возникает из ничего и не исчезает в никуда».

Влияние коперниканской революции ощущается и сегодня. Каждый раз, когда учёные пересматривают устоявшиеся представления — от квантовой механики до теории эволюции, — они следуют примеру Коперника, готового поставить под сомнение даже самые фундаментальные убеждения ради более глубокого понимания реальности.

В России память о Копернике жива в названиях кратеров на Луне и астероидов, в астрономических обсерваториях и планетариях. Но главное наследие великого польского астронома — это понимание того, что наука должна быть готова к постоянному пересмотру своих основ, что истинное знание часто противоречит житейскому опыту, и что самые великие открытия рождаются не из простого накопления фактов, а из смелости мыслить по-новому.

Основы химической вселенной: Периодическая система Менделеева

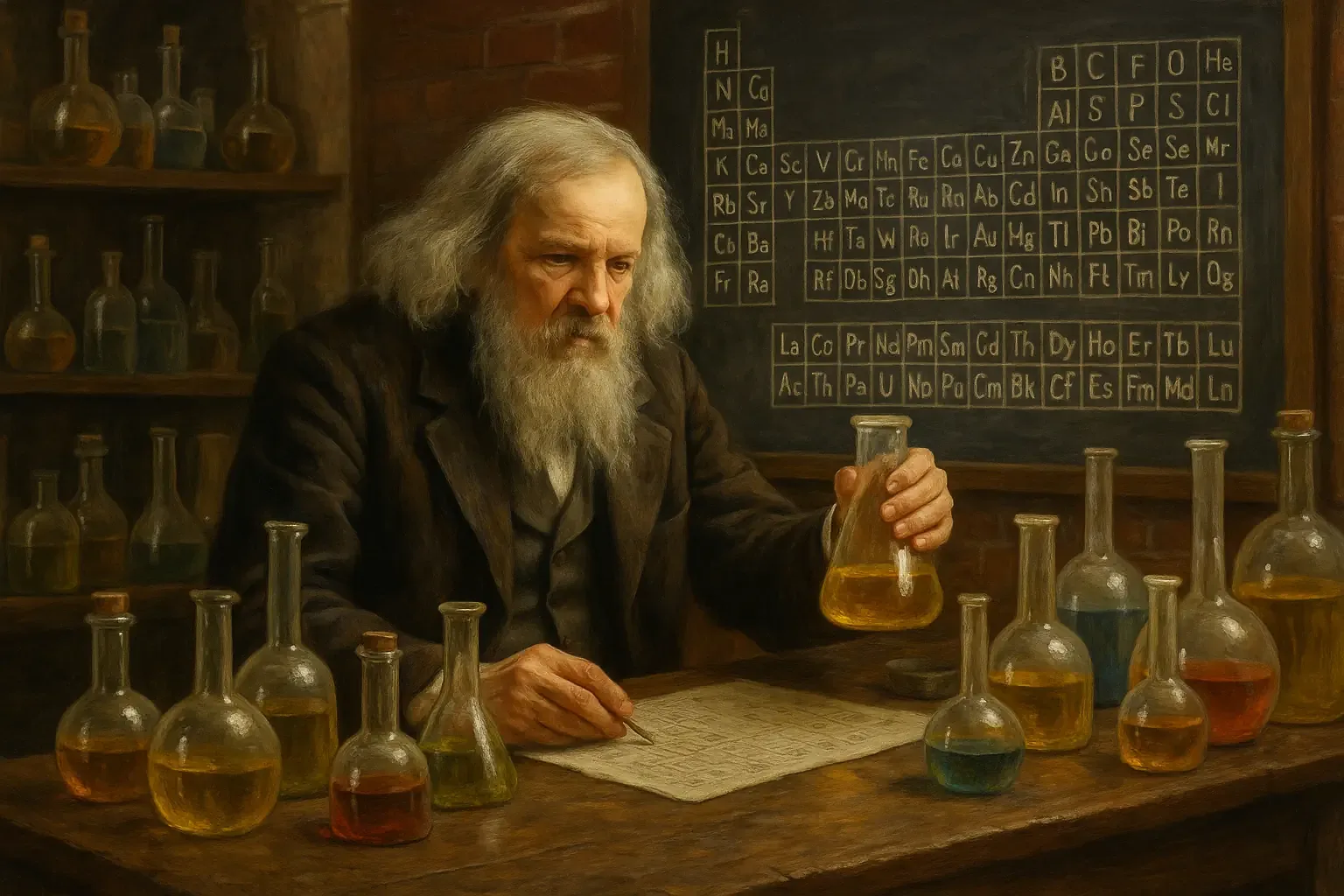

Утром 17 февраля 1869 года в скромной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге профессор химии Дмитрий Иванович Менделеев проснулся с ясным пониманием того, что должно было изменить всю химию. Накануне вечером он много часов размышлял над систематизацией химических элементов, раскладывая карточки с их описанием в различном порядке. А этим утром решение пришло само собой — элементы нужно было располагать по возрастанию атомного веса, и тогда их свойства начинали повторяться через определённые интервалы.

К середине XIX века было открыто уже 63 химических элемента, и учёные всего мира пытались найти в этом множестве какую-то систему. Предпринимались различные попытки группировки — по сходству свойств, по валентности, по атомным весам. Немецкий химик Иоганн Дёберейнер выявил «триады» элементов с близкими свойствами, француз Шанкуртуа расположил элементы по спирали, англичанин Ньюлендс заметил, что каждый восьмой элемент в ряду по возрастанию атомного веса обладает сходными свойствами.

Но все эти попытки касались лишь части известных элементов и не могли претендовать на универсальность. Менделеев пошёл дальше своих предшественников прежде всего потому, что обладал энциклопедическими знаниями о свойствах всех известных элементов и их соединений, а также незаурядной интуицией учёного-теоретика.

Работая над учебником «Основы химии», Менделеев столкнулся с проблемой: как изложить материал о всех элементах системно, чтобы студенты могли не только запомнить отдельные факты, но и понять логику устройства химического мира? Именно практическая педагогическая задача привела его к теоретическому прорыву.

1 марта 1869 года Менделеев представил в Русское химическое общество работу «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Главное открытие заключалось в том, что свойства элементов изменяются не монотонно с ростом атомного веса, а периодически — через определённые интервалы свойства начинают повторяться.

Так, литий, натрий, калий образуют группу щелочных металлов с очень сходными химическими свойствами. Фтор, хлор, бром, йод — галогены — также обладают характерным семейным сходством. Благородные газы — гелий, неон, аргон — все крайне инертны. Открыв периодический закон, Менделеев понял, что обнаружил фундаментальное свойство материи.

Но настоящая гениальность Менделеева проявилась не только в обнаружении периодичности, но и в том, что он не побоялся делать предсказания. В своей таблице учёный оставил пустые клетки — места для ещё не открытых элементов. Более того, он детально описал свойства этих гипотетических элементов, назвав их экабор, экаалюминий и экасилиций (приставка «эка» означает «следующий» на санскрите).

Научное сообщество отнеслось к предсказаниям Менделеева скептически. Слишком смелой казалась идея предсказать существование неизвестных элементов и даже их детальные свойства. Однако в 1875 году французский химик Лекок де Буабодран открыл галлий, свойства которого в точности совпали с предсказанными Менделеевым для экаалюминия. В 1879 году был открыт скандий (экабор), а в 1886 году — германий (экасилиций). Все предсказания Менделеева подтвердились с поразительной точностью.

Эти открытия принесли Менделееву всемирную славу и доказали могущество периодического закона. Впервые в истории химии учёный не только систематизировал известные факты, но и предсказал новые, причём эти предсказания оказались верными. Это была подлинная научная революция — переход от описательной химии к предсказательной науке.

Периодический закон Менделеева стал основой для понимания строения атома. В XX веке, когда была установлена структура атомного ядра и электронных оболочек, выяснилось, что периодичность свойств элементов связана с периодическим повторением структуры внешних электронных слоёв. Атомный номер элемента (количество протонов в ядре) оказался более фундаментальной характеристикой, чем атомный вес, но это нисколько не умалило заслуг Менделеева.

Современная российская наука продолжает традиции Менделеева в исследовании сверхтяжёлых элементов. В Объединённом институте ядерных исследований в Дубне синтезированы элементы с номерами 114 (флеровий) и 116 (ливерморий). 118-й элемент — оганесон — назван в честь российского физика Юрия Оганесяна. Эти работы прямо продолжают традицию Менделеева — поиск новых элементов и предсказание их свойств на основе положения в периодической таблице.

Влияние открытия Менделеева выходит далеко за рамки химии. Периодический закон показал, что в природе существуют глубокие математические закономерности, которые можно выявить и использовать для предсказаний. Этот принцип стал основой всей современной науки — от физики элементарных частиц до биологии и даже экономики.

Сегодня таблица Менделеева висит в каждой школьной лаборатории мира. Но за простой схемой скрывается революционная идея — природа устроена закономерно, эти закономерности можно познать, а познанные закономерности позволяют заглядывать в будущее. В этом состоит непреходящее значение открытия Менделеева для человеческой цивилизации.

Невидимые лучи: Открытие рентгеновского излучения

Вечер 8 ноября 1895 года навсегда изменил медицину. В лаборатории Вюрцбургского университета 50-летний профессор физики Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперименты с катодными лучами в стеклянной трубке. Трубка была плотно обёрнута чёрным картоном, комната погружена в темноту. Но когда Рентген включил электрический разряд, он заметил слабое зеленоватое свечение на столе в метре от установки.

Источником свечения был экран, покрытый платиносинеродистым барием. Рентген знал, что катодные лучи не могут проникнуть через картон, но что-то всё же достигало экрана и заставляло его светиться. Учёный был поражён — он открыл неизвестное ранее излучение, которое могло проходить сквозь непрозрачные материалы.

В течение следующих семи недель Рентген не выходил из лаборатории, методично изучая свойства загадочных лучей. Он установил, что они проходят через бумагу, дерево, тонкие металлические пластины, но задерживаются материалами высокой плотности. 22 декабря 1895 года учёный сделал первый в истории рентгеновский снимок — сфотографировал руку своей жены Анны, на которой были чётко видны кости и обручальное кольцо.

Не зная природы открытого излучения, Рентген назвал его X-лучами — по аналогии с алгебраическим обозначением неизвестной величины. Уже 28 декабря 1895 года он представил предварительное сообщение Вюрцбургскому физико-медицинскому обществу под названием «О новом виде лучей». Это сообщение стало научной сенсацией.

Открытие рентгеновских лучей было революционным по нескольким причинам. Во-первых, оно показало, что существуют виды излучения, недоступные человеческим органам чувств. До Рентгена были известны только видимый свет и инфракрасное излучение. X-лучи расширили представления о спектре электромагнитного излучения.

Во-вторых, впервые в истории стало возможно заглянуть внутрь живого организма без хирургического вмешательства. Медицина получила инструмент диагностики, который позволял видеть переломы костей, инородные предметы в теле, патологические изменения в органах. Это было подлинной революцией в медицинской практике.

Новость об открытии Рентгена мгновенно разлетелась по всему миру. Уже в январе 1896 года американские врачи использовали рентгеновские лучи для диагностики перелома руки. В том же году рентгеновские аппараты начали применяться в госпиталях Европы и России. Скорость внедрения новой технологии была беспрецедентной для XIX века.

В России первые рентгеновские исследования были проведены уже в 1896 году. Профессор Военно-медицинской академии Александр Попов (однофамилец изобретателя радио) одним из первых в мире применил рентгеновские лучи для диагностики заболеваний внутренних органов. В том же году в Санкт-Петербурге был открыт первый рентгеновский кабинет.

Научное значение открытия Рентгена выходило далеко за рамки медицины. X-лучи стали важным инструментом исследования вещества. Они помогли изучить строение кристаллов, определить структуру сложных молекул, исследовать дефекты материалов. В 1912 году немецкий физик Макс фон Лауэ показал, что рентгеновские лучи могут дифрагировать на кристаллической решётке, что привело к развитию рентгеноструктурного анализа.

Именно благодаря рентгеноструктурному анализу стало возможным определить строение молекулы ДНК. Знаменитая «Фотография 51» Розалинд Франклин, полученная методом рентгеновской дифракции, дала Уотсону и Крику ключ к пониманию двуспиральной структуры ДНК.

Рентгеновское излучение открыло дорогу к пониманию строения атома. Исследование рентгеновских спектров элементов позволило установить связь между атомным номером и строением атома. Это было важным шагом на пути к квантовой механике.

Открытие Рентгена также стимулировало исследования радиоактивности. Анри Беккерель, пытаясь выяснить, не излучают ли фосфоресцирующие соли рентгеновские лучи, открыл естественную радиоактивность. Это привело к работам Пьера и Марии Кюри, открывших радий и полоний.

В XX веке рентгеновские лучи нашли применение в самых разных областях — от контроля качества изделий в промышленности до изучения произведений искусства. Рентгеновская астрономия позволила обнаружить чёрные дыры, нейтронные звёзды, квазары. Синхротронное излучение, являющееся разновидностью рентгеновского, стало основой для новых методов исследования вещества.

Современная медицина немыслима без рентгеновских технологий. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография — все эти методы ведут своё происхождение от первых экспериментов Рентгена. В России работает несколько центров ядерной медицины, использующих рентгеновское излучение для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

За своё открытие Рентген в 1901 году получил первую в истории Нобелевскую премию по физике. Характерно, что учёный отказался патентовать своё изобретение, считая, что оно должно принадлежать всему человечеству. Эта позиция стала примером научной этики и бескорыстного служения истине.

Открытие Рентгена показало, что природа полна неизвестных явлений, готовых открыться внимательному исследователю. Оно продемонстрировало, как фундаментальная наука может мгновенно найти практическое применение и изменить жизнь миллионов людей. В этом состоит непреходящая ценность научного поиска и открытий, подобных рентгеновским лучам.

Тайна наследственности: Законы Менделя и рождение генетики

В тиши августинского монастыря в чешском городе Брно проводились эксперименты, которые заложили основы современной генетики. С 1856 по 1863 год монах Грегор Мендель скрещивал растения гороха, методично записывая результаты и подсчитывая потомство с различными признаками. То, что он обнаружил, революционизировало понимание наследственности и стало фундаментом для развития биологической науки.

До Менделя господствовала теория слитной наследственности, согласно которой признаки родителей «смешиваются» у потомства подобно краскам на палитре художника. Считалось, что дети наследуют «средние» характеристики родителей, и индивидуальные особенности постепенно размываются в поколениях. Эта теория казалась логичной — ведь дети действительно часто походят на обоих родителей.

Мендель подошёл к изучению наследственности как математик и естествоиспытатель. Он выбрал для экспериментов обычный горох — растение с чётко различающимися альтернативными признаками: жёлтые и зелёные семена, гладкие и морщинистые горошины, высокие и низкие стебли. Главное, горох легко скрещивается, даёт многочисленное потомство и быстро размножается.

Методика Менделя была безупречной. Он брал чистые линии растений — потомство растений, которые при самоопылении давали однородное потомство. Затем проводил искусственное перекрёстное опыление, тщательно изолировал цветки от случайного переноса пыльцы насекомыми и точно подсчитывал результаты в каждом поколении.

Первые результаты удивили исследователя. При скрещивании растений с жёлтыми и зелёными семенами все растения первого поколения (F1) имели жёлтые семена. Зелёная окраска как будто исчезла. Но когда Мендель позволил растениям F1 самоопыляться, во втором поколении (F2) зелёные семена появились снова в соотношении примерно 1:3 к жёлтым.

Мендель понял, что наследственность дискретна — признаки не смешиваются, а передаются в виде отдельных «факторов» (позже названных генами). Каждый родитель передаёт потомку по одному фактору для каждого признака. Если факторы разные, то один из них (доминантный) проявляется, а другой (рецессивный) остаётся скрытым, но не исчезает.

Из своих экспериментов Мендель сформулировал два фундаментальных закона наследственности. Первый закон (единообразия гибридов первого поколения) гласит: при скрещивании особей, различающихся по одному признаку, все гибриды первого поколения единообразны и несут доминантный признак. Второй закон (расщепления) утверждает: при скрещивании гибридов первого поколения во втором поколении наблюдается расщепление в соотношении 3:1 по фенотипу и 1:2:1 по генотипу.

Изучая наследование двух признаков одновременно, Мендель открыл третий закон — независимого наследования признаков. Оказалось, что различные пары альтернативных признаков наследуются независимо друг от друга и дают все возможные сочетания.

8 февраля 1865 года Мендель доложил результаты своих исследований Естественно-историческому обществу в Брно. В 1866 году его работа «Опыты над растительными гибридами» была опубликована в «Трудах Общества». Но современники не оценили революционного значения открытия. Статья Менделя почти 35 лет пролежала невостребованной в библиотеках.

Причин непонимания было несколько. Во-первых, Мендель применил математический подход к биологии, что было непривычно для натуралистов XIX века. Во-вторых, его концепция дискретных наследственных факторов противоречила господствующим представлениям о слитной наследственности. В-третьих, работа была опубликована в малоизвестном журнале, который читали в основном местные естествоиспытатели.

Переоткрытие законов Менделя произошло в 1900 году практически одновременно тремя учёными — Хуго де Фризом в Голландии, Карлом Корренсом в Германии и Эрихом Чермаком в Австрии. Каждый из них независимо получил результаты, сходные с менделевскими, и при изучении литературы обнаружил, что всё это уже было открыто 35 лет назад.

1900 год стал годом рождения генетики как науки. Термин «генетика» был предложен в 1906 году английским биологом Уильямом Бейтсоном. Датский ботаник Вильгельм Иогансен ввёл понятия «ген», «генотип» и «фенотип». Американский генетик Томас Морган, изучая наследственность у плодовой мушки дрозофилы, создал хромосомную теорию наследственности.

Законы Менделя стали основой для понимания многих биологических явлений. Они объяснили механизмы эволюции — как возникает и поддерживается генетическое разнообразие, необходимое для естественного отбора. Они легли в основу селекции растений и животных, позволив сознательно создавать новые сорта и породы с заданными свойствами.

В России генетические исследования начались в первые годы XX века. Николай Вавилов создал учение о центрах происхождения культурных растений и сформулировал закон гомологических рядов наследственной изменчивости. К сожалению, в 1930-1940-е годы генетика в СССР подверглась разгрому, но после 1960-х годов отечественная генетическая школа возродилась и достигла мирового уровня.

Современная молекулярная генетика установила материальную основу наследственности — структуру ДНК, генетический код, механизмы репликации и экспрессии генов. Но основополагающие принципы, открытые Менделем, остаются незыблемыми. Его законы действуют на всех уровнях — от отдельных генов до целых геномов.

Сегодня генетика стала одной из ведущих наук. Проект «Геном человека», генная инженерия, клонирование, генная терапия — всё это стало возможным благодаря фундаментальным открытиям скромного монаха из Брно. Мендель показал, что наследственность подчиняется строгим математическим закономерностям, и эти закономерности можно использовать для практических целей.

Открытие Менделя — яркий пример того, как терпеливое изучение простых объектов может привести к революционным выводам. Горох на монастырском огороде стал ключом к пониманию основ жизни и заложил фундамент современной биотехнологии.

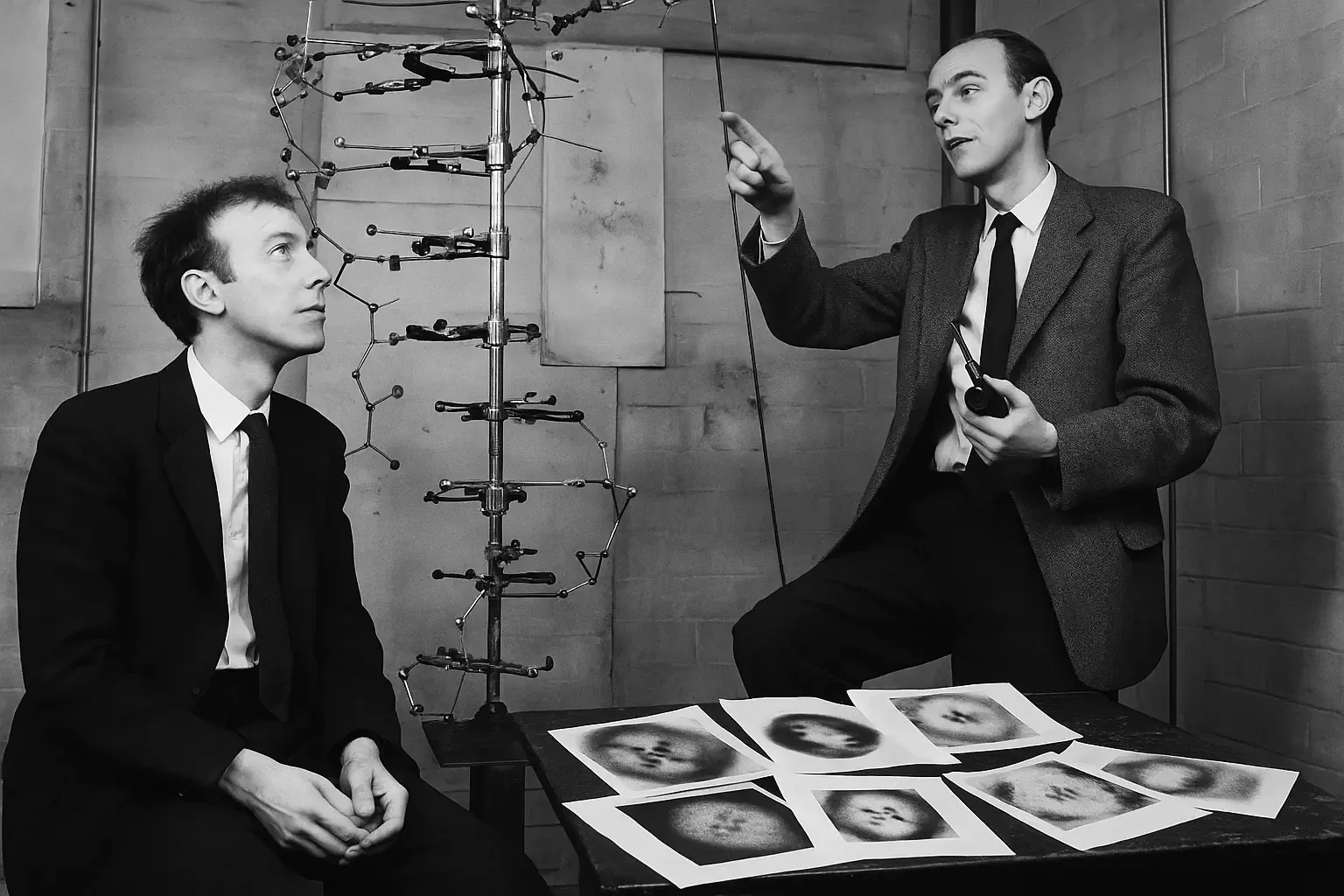

Двойная спираль жизни: Открытие структуры ДНК

28 февраля 1953 года ликующий Фрэнсис Крик вошёл в паб Eagle в Кембридже и объявил, что он и его американский коллега Джеймс Уотсон «нашли секрет жизни». Эта фраза могла показаться преувеличением, но открытие структуры ДНК действительно стало одним из величайших достижений биологии XX века, заложив основы современной молекулярной генетики и биотехнологии.

К началу 1950-х годов было известно, что ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) содержится в ядрах клеток и каким-то образом связана с наследственностью. Химический состав ДНК тоже был установлен — она состоит из четырёх азотистых оснований (аденин, тимин, гуанин, цитозин), сахара дезоксирибозы и фосфорной кислоты. Но как эти компоненты связаны друг с другом и как ДНК кодирует наследственную информацию, оставалось загадкой.

В гонке за разгадкой структуры ДНК участвовали несколько исследовательских групп. В Калифорнийском технологическом институте работал Лайнус Полинг — выдающийся химик, уже открывший структуру белков. В Лондоне, в Кингс-колледже, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин изучали ДНК методом рентгеноструктурного анализа. А в Кембридже молодые учёные Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик пытались построить модель ДНК, опираясь на данные коллег.

Уотсон, которому тогда было всего 24 года, приехал в Кембридж изучать структуру белков, но быстро увлёкся проблемой ДНК. 35-летний Крик, физик по образованию, работал над докторской диссертацией по структуре белков. Оба понимали, что расшифровка структуры ДНК может стать ключом к пониманию механизмов наследственности.

Их подход отличался от методик конкурентов. Вместо трудоёмких рентгеноструктурных исследований они пытались построить физическую модель молекулы из проволоки и металлических пластин, опираясь на известные химические принципы и данные других исследователей. Это был метод «разумного угадывания», требующий глубокой химической интуиции и способности к трёхмерному воображению.

Ключевые данные пришли от Розалинд Франклин. Её рентгенограмма №51, полученная в мае 1952 года, чётко показывала, что ДНК имеет спиральную структуру с диаметром около 2 нанометров. Кроме того, химик Эрвин Чаргафф установил важное правило: в ДНК количество аденина всегда равно количеству тимина, а количество гуанина — количеству цитозина.

Первая попытка Уотсона и Крика построить модель ДНК в 1951 году оказалась неудачной — они поместили фосфатные группы внутрь молекулы, что противоречило химическим данным. Полинг в своей модели тоже допустил ошибку, предложив трёхцепочечную структуру с фосфатами внутри.

Прорыв произошёл в феврале 1953 года. Уотсон понял, что азотистые основания должны располагаться внутри двойной спирали, образуя комплементарные пары: аденин с тимином, гуанин с цитозином. Эти пары имели одинаковую ширину и могли удерживаться водородными связями. Фосфатные группы располагались снаружи, образуя «остов» двух антипараллельных цепей.

Модель была элегантна и объясняла многие загадки. Правило Чаргаффа получало естественное объяснение — каждому аденину в одной цепи соответствовал тимин в другой. Диаметр спирали оставался постоянным благодаря одинаковой ширине комплементарных пар. Но главное — модель объясняла, как ДНК может воспроизводить себя.

Если цепи ДНК расходятся, то каждая может служить матрицей для синтеза новой комплементарной цепи. Таким образом, из одной молекулы ДНК получаются две идентичные копии. Это был механизм точного копирования наследственной информации, который искали биологи.

25 апреля 1953 года в журнале Nature были одновременно опубликованы три статьи: Уотсона и Крика о структуре ДНК, Уилкинса с соавторами и Франклин с коллегой о рентгеноструктурных данных. Публикация в Nature была краткой — всего полторы страницы, но её значение трудно переоценить.

Открытие структуры ДНК произвело революцию в биологии. Впервые стал понятен молекулярный механизм наследственности. Это открыло путь к расшифровке генетического кода, пониманию механизмов синтеза белков, развитию генной инженерии.

В 1962 году Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. К сожалению, Розалинд Франклин к тому времени уже умерла от рака — её вклад в открытие был признан лишь посмертно.

Российская наука внесла важный вклад в развитие молекулярной генетики. В 1960-1970-е годы советские учёные активно изучали генетический код, механизмы трансляции, структуру рибосом. Александр Спирин создал школу молекулярной биологии в МГУ, Георгий Георгиев исследовал регуляцию генной активности.

Открытие структуры ДНК стало фундаментом современной биотехнологии. Полимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование геномов, генная терапия, создание трансгенных организмов — всё это стало возможным благодаря пониманию структуры и функций ДНК.

Сегодня методы анализа ДНК используются в медицине для диагностики наследственных заболеваний, в криминалистике для идентификации личности, в археологии для изучения древних миграций. Проект «Геном человека», завершённый в 2003 году, полностью расшифровал последовательность ДНК человека.

Современные технологии редактирования генов, такие как CRISPR-Cas9, позволяют исправлять дефекты в ДНК и лечить ранее неизлечимые заболевания. Всё это стало возможным благодаря тому открытию, которое Крик с таким энтузиазмом объявил в кембриджском пабе.

Открытие структуры ДНК показало, что жизнь основана на относительно простых физико-химических принципах. Элегантная двойная спираль стала символом современной биологии и напоминанием о том, что даже самые сложные биологические процессы подчиняются фундаментальным законам природы.

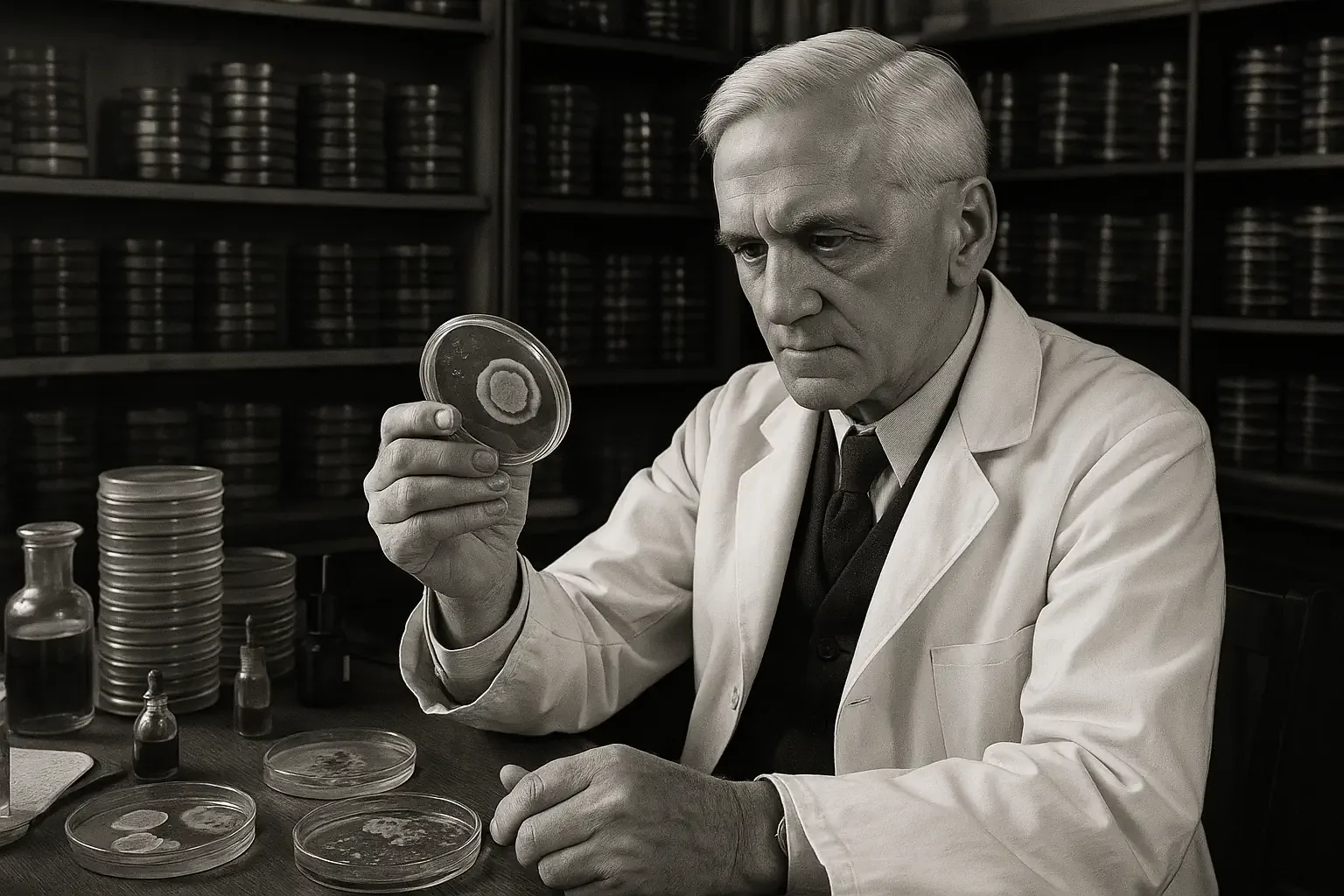

Лекарство от инфекций: Открытие пенициллина

Утром в сентябре 1928 года шотландский микробиолог Александр Флеминг вернулся в свою лабораторию в госпитале Святой Марии в Лондоне после короткого отпуска. На его рабочем столе скопились чашки Петри с бактериальными культурами, которые он изучал перед отъездом. Большинство из них были испорчены — загрязнены плесенью и другими микроорганизмами. Обычно такие культуры просто выбрасывают, но внимательный глаз учёного заметил нечто необычное.

В одной из чашек с золотистым стафилококком выросла колония голубовато-зелёной плесени. Но самое удивительное было в том, что вокруг плесени исчезли колонии бактерий — они стали прозрачными, как будто растворились. Флеминг понял, что плесень выделяет какое-то вещество, убивающее бактерии. Этот случайный наблюдатель открыл первый в мире антибиотик.

Флеминг не был новичком в изучении антибактериальных веществ. В 1922 году он открыл лизоцим — фермент, содержащийся в слезах, слюне и других биологических жидкостях, который разрушает клеточные стенки некоторых бактерий. Это открытие он сделал, капнув себе в нос лимонный сок и изучив воздействие слёз на бактериальные культуры. Но лизоцим действовал только на относительно безвредные микроорганизмы.

Плесень, которая выросла в чашке Флеминга, принадлежала к роду Penicillium — она случайно попала в лабораторию из окна или была занесена из расположенной этажом ниже микологической лаборатории, где изучали грибы. Флеминг сразу понял значение своего наблюдения и приступил к систематическому изучению антибактериальных свойств плесени.

Активное вещество, которое выделяла плесень, Флеминг назвал пенициллином — по названию гриба Penicillium notatum. В своих экспериментах он показал, что пенициллин эффективно убивает многие болезнетворные бактерии: стафилококки, стрептококки, пневмококки, возбудителей дифтерии, менингита и других опасных инфекций. При этом он был нетоксичен для животных клеток.

13 сентября 1929 года Флеминг сделал доклад о своём открытии в Лондонском медицинском исследовательском клубе, а в 1929 году опубликовал статью в British Journal of Experimental Pathology. Но современники не оценили революционного значения открытия. Пенициллин казался просто ещё одним любопытным природным антисептиком.

Главная проблема заключалась в том, что Флеминг не смог получить пенициллин в чистом виде. Вещество было крайне нестабильным, легко разрушалось при нагревании и изменении кислотности. Полученные им растворы имели низкую концентрацию активного вещества и быстро теряли активность. Флеминг использовал пенициллин в лаборатории для выделения чистых культур бактерий, но о клиническом применении не было и речи.

Ситуация изменилась в конце 1930-х годов, когда за проблему пенициллина взялась группа исследователей Оксфордского университета под руководством патолога Говарда Флори и биохимика Эрнста Чейна. Они поставили перед собой амбициозную задачу — получить пенициллин в количествах, достаточных для клинических испытаний.

Команда Флори и Чейна разработала методы выращивания больших количеств плесени в глубинной культуре и очистки пенициллина от примесей. К маю 1940 года им удалось накопить достаточное количество препарата для экспериментов на животных. Результаты превзошли все ожидания — пенициллин излечивал мышей от смертельных инфекций.

Первые клинические испытания пенициллина начались в феврале 1941 года в радклиффской больнице в Оксфорде. Полицейский констебль Александр, получивший заражение крови после укола шипом розы, стал первым человеком, получившим лечение пенициллином. В течение нескольких дней его состояние значительно улучшилось, но когда запасы пенициллина закончились, инфекция вернулась, и пациент умер.

Несмотря на трагический исход первого случая, последующие испытания показали огромную эффективность пенициллина. Препарат спасал жизни пациентов с сепсисом, пневмонией, менингитом, гонореей — заболеваниями, которые ранее часто заканчивались смертью. Но для широкого применения требовалось наладить массовое производство.

Вторая мировая война дала мощный импульс развитию производства пенициллина. Американское и британское правительства поняли стратегическое значение нового лекарства для армии и выделили огромные ресурсы на его производство. К 1943 году американские фармацевтические компании освоили промышленный выпуск пенициллина.

В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его лечебного воздействия при различных инфекционных заболеваниях». Это была редкая Нобелевская премия, которая была присуждена за открытие, уже спасшее тысячи жизней.

В СССР производство пенициллина началось в 1942 году благодаря работам Зинаиды Ермольевой, которую называли «советской Флеминг». Она выделила штамм Penicillium crustosum из плесени, найденной в московской квартире, и наладила производство отечественного пенициллина. К концу войны советский пенициллин спас жизни десятков тысяч раненых солдат.

Открытие пенициллина положило начало эре антибиотиков. Вслед за пенициллином были открыты стрептомицин, тетрациклин, эритромицин и множество других антибактериальных препаратов. Инфекционные заболевания, веками терроризировавшие человечество, стали излечимыми.

Статистика впечатляет: до эры антибиотиков смертность от пневмонии достигала 30%, от менингита — 90%, от сепсиса — практически 100%. После внедрения пенициллина эти цифры снизились в десятки раз. Средняя продолжительность жизни в развитых странах увеличилась на 10-15 лет во многом благодаря победе над инфекционными болезнями.

Однако победа оказалась не окончательной. Уже Флеминг предупреждал об опасности неразумного использования антибиотиков. Он предсказал появление устойчивых к пенициллину бактерий, и его прогнозы сбылись. Сегодня проблема антибиотикорезистентности стала одним из главных вызовов современной медицины.

Тем не менее открытие Флеминга остается одним из величайших медицинских достижений XX века. Пенициллин не только спас миллионы жизней, но и показал, что природа является неисчерпаемым источником лекарственных средств. Многие современные антибиотики, противоопухолевые и другие препараты имеют природное происхождение.

История пенициллина — это история о том, как случайное наблюдение внимательного учёного может изменить мир. Но это также история о важности фундаментальной науки, международного сотрудничества и целенаправленных усилий по внедрению научных открытий в практику.

Сети, изменившие мир: Рождение интернета

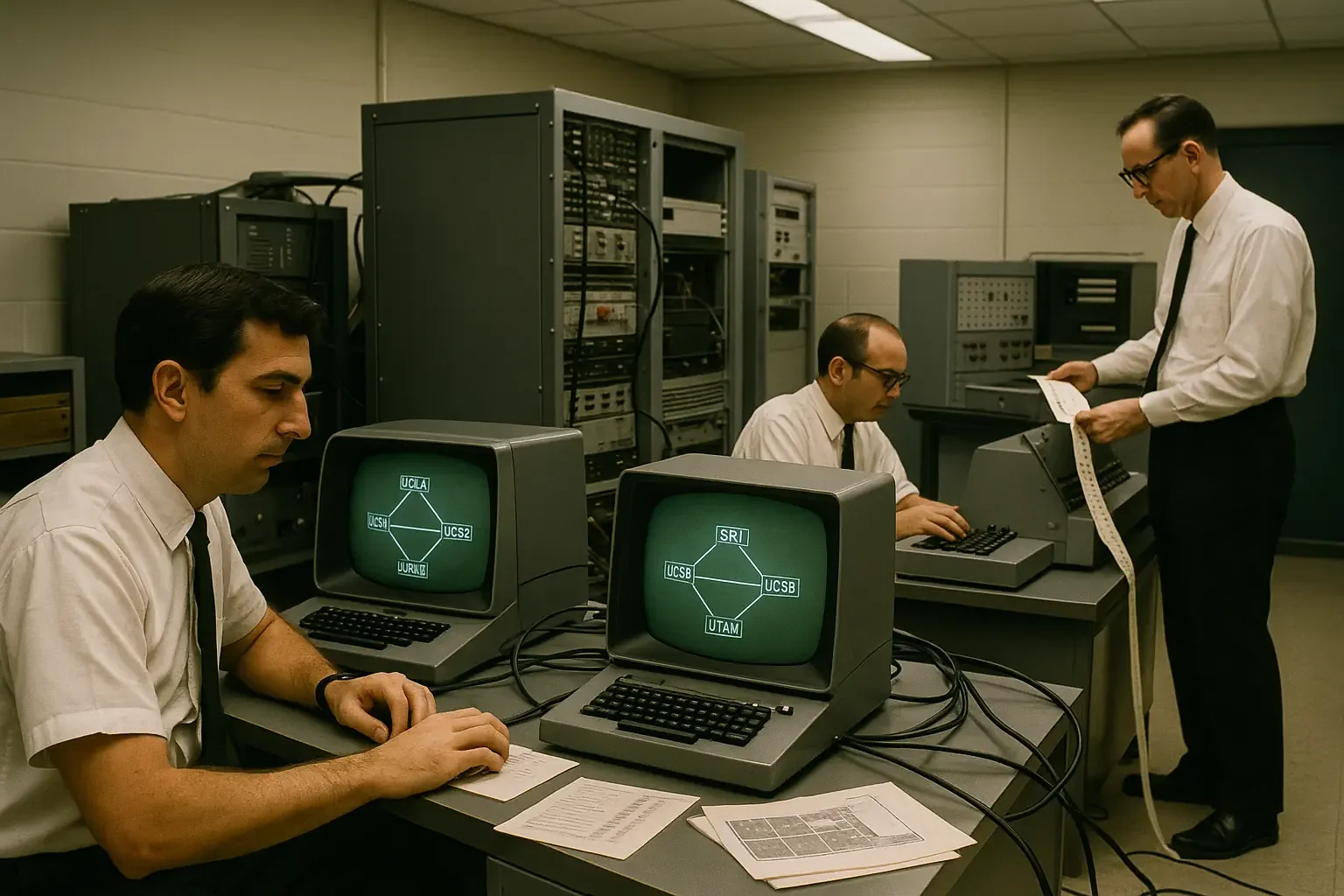

29 октября 1969 года в 22:30 по местному времени студент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Чарли Клайн набрал на клавиатуре всего две буквы — «LO». Эти символы по телефонным проводам ушли в Стэнфордский исследовательский институт, находящийся в 500 километрах от Лос-Анджелеса. Система зависла, и полное слово «LOGIN» передать не удалось. Но эти две буквы стали первым сообщением в истории интернета.

Этот момент стал результатом многолетней работы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В разгар холодной войны американские военные и учёные понимали важность создания децентрализованной системы связи, которая могла бы функционировать даже при частичном разрушении.

Идея сети с коммутацией пакетов принадлежала нескольким выдающимся учёным. Джозеф Ликлайдер из DARPA в начале 1960-х годов предложил концепцию «Галактической сети» — глобальной системы взаимосвязанных компьютеров. Пол Бэран из корпорации RAND разработал теоретические основы пакетной коммутации. Дональд Дэвис из Национальной физической лаборатории в Великобритании независимо пришёл к схожим идеям.

Традиционная телефонная связь использовала коммутацию каналов — для каждого разговора выделялась выделенная линия на всё время соединения. Это было неэффективно для передачи данных, которые идут неравномерно, с паузами и всплесками активности. Пакетная коммутация решала эту проблему радикально по-новому.

При пакетной коммутации сообщение разбивается на небольшие фрагменты — пакеты, каждый из которых снабжается адресной информацией и отправляется в сеть независимо. Пакеты могут идти разными путями и прибывать к получателю не по порядку, но специальный протокол позволяет правильно собрать исходное сообщение. Если какой-то участок сети выходит из строя, пакеты автоматически перенаправляются по альтернативным маршрутам.

Первая сеть ARPANET соединила четыре узла: UCLA, Стэнфордский исследовательский институт, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре и Университет Юты. К концу 1969 года все четыре компьютера могли обмениваться сообщениями. Каждый узел был оснащён специальным мини-компьютером — процессором интерфейсных сообщений (IMP), который выполнял функции маршрутизации пакетов.

Развитие ARPANET происходило стремительно. К 1971 году сеть объединяла 15 узлов, к 1972 году — 37. Но что ещё важнее, начали появляться приложения, которые превращали сеть из экспериментального проекта в полезный инструмент. В 1971 году Рэй Томлинсон разработал систему электронной почты и предложил использовать символ @ для разделения имени пользователя и адреса компьютера.

Электронная почта быстро стала самым популярным приложением ARPANET. К 1973 году 75% всего трафика сети составляли электронные письма. Люди открыли для себя новый способ общения — быстрый, удобный и не зависящий от расстояния. Появились первые списки рассылки, дискуссионные группы, зачатки современных социальных сетей.

Ключевым этапом развития интернета стало создание протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). В 1973 году Винт Серф и Роберт Кан начали работу над протоколом, который позволил бы объединить разнообразные сети в единую систему. TCP/IP был завершён к 1978 году и стал стандартом для ARPANET с 1 января 1983 года.

Протокол TCP/IP решал фундаментальную проблему — как обеспечить взаимодействие между сетями с разной архитектурой. Локальные сети в университетах, коммерческие сети компаний, правительственные сети — все они использовали разные стандарты. TCP/IP стал универсальным языком, позволившим всем этим сетям говорить друг с другом.

В 1980-е годы начался процесс демократизации сети. Национальный научный фонд США создал NSFNET — сеть, соединившую суперкомпьютерные центры страны. В отличие от ARPANET, которая была ограничена военными исследованиями, NSFNET была открыта для всех американских университетов. К концу 1980-х годов NSFNET стала магистральной сетью американского интернета.

Одновременно развивались аналогичные проекты в других странах. В Европе создавались национальные исследовательские сети, которые постепенно объединялись в континентальную систему. В СССР работала сеть РЕЛКОМ, связывающая научные институты. К концу 1980-х годов эти региональные сети начали соединяться друг с другом, формируя глобальную сеть.

Революционным моментом стало изобретение Всемирной паутины (World Wide Web) британским учёным Тимом Бернерсом-Ли в CERN в 1989-1991 годах. Веб превратил интернет из инструмента для специалистов в массовую среду. Гипертекстовые ссылки, графический интерфейс, простота публикации информации — всё это сделало интернет доступным обычным пользователям.

1990-е годы стали десятилетием интернет-бума. В 1993 году Национальный научный фонд разрешил коммерческое использование интернета. Появились первые интернет-провайдеры, веб-браузеры, поисковые системы. Количество пользователей росло экспоненциально — с нескольких миллионов в начале 1990-х до сотен миллионов к концу десятилетия.

В России интернет начал развиваться с конца 1980-х годов. В 1990 году был зарегистрирован домен .su для СССР, в 1994 году — домен .ru для России. Первые российские интернет-провайдеры появились в начале 1990-х годов, а массовое распространение интернета началось во второй половине десятилетия.

Влияние интернета на общество трудно переоценить. Он революционизировал коммуникации, образование, торговлю, развлечения, политику. Электронная коммерция, дистанционное обучение, социальные сети, облачные вычисления — все эти явления стали возможными благодаря интернету.

Современный интернет кардинально отличается от ARPANET 1960-х годов, но основные принципы остались теми же: децентрализация, пакетная коммутация, открытые стандарты. Эти принципы обеспечили устойчивость и масштабируемость сети, позволив ей вырасти с четырёх узлов до миллиардов подключённых устройств.

Сегодня интернет стал критически важной инфраструктурой цивилизации. Мы используем его для работы, учёбы, общения, покупок, развлечений. COVID-19 показал, насколько зависима современная жизнь от интернета — миллиарды людей смогли работать и учиться из дома только благодаря глобальной сети.

История создания интернета — это история о том, как военный проект превратился в инструмент глобального сотрудничества и демократизации информации. Она показывает важность фундаментальных исследований, международного сотрудничества и открытых стандартов для технологического прогресса.

Механика вселенной: Законы Ньютона и классическая физика

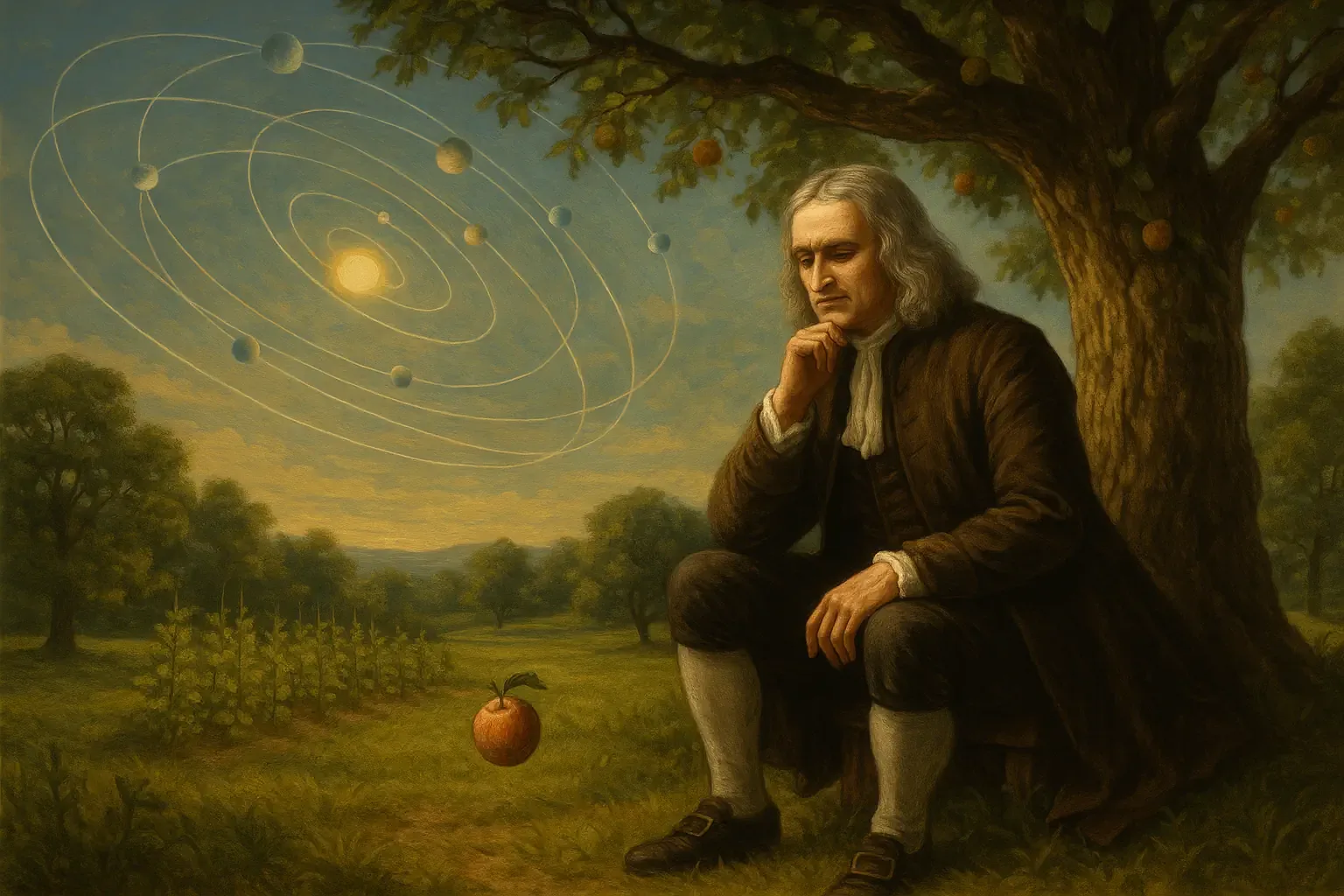

В 1687 году была опубликована книга, которая навсегда изменила представления человечества о физическом мире. «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона заложили основы классической механики и показали, что вся вселенная — от падающих яблок до движения планет — подчиняется единым математическим законам.

Ньютон родился в 1643 году в небольшой деревне Вулсторп в Линкольншире. Его научная карьера началась в Кембриджском университете, где он изучал математику и натуральную философию. В 1665-1666 годах, когда университет был закрыт из-за эпидемии чумы, молодой Ньютон уехал в родную деревню. Эти два года стали самыми плодотворными в его жизни — тогда он сформулировал основные идеи своих будущих открытий.

До Ньютона физика и астрономия представляли собой разрозненные области знания. Аристотелевская физика утверждала, что небесные тела движутся по кругам по своей природе, а земные объекты стремятся к естественному покою. Движение требует постоянного воздействия силы — без толкания или тяги тела останавливаются. Эти представления казались очевидными и соответствовали повседневному опыту.

Галилей первым усомнился в аристотелевской физике. Он показал, что тела падают с одинаковым ускорением независимо от их веса, и сформулировал принцип инерции — тело, на которое не действуют силы, движется равномерно и прямолинейно. Кеплер открыл законы движения планет, показав, что они движутся по эллипсам с переменной скоростью.

Ньютон объединил и развил идеи предшественников, создав стройную систему механики. Его первый закон (закон инерции) гласит: тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока внешние силы не изменят это состояние. Этот закон революционен — он утверждает, что для поддержания движения сила не нужна, она требуется только для изменения движения.

Второй закон Ньютона устанавливает количественную связь между силой и изменением движения: сила равна произведению массы на ускорение (F = ma). Этот закон позволяет предсказывать движение тел, если известны действующие силы. Третий закон (закон действия и противодействия) утверждает: на каждое действие есть равное и противоположно направленное противодействие.

Но самым революционным было открытие закона всемирного тяготения. Ньютон понял, что сила, заставляющая яблоко падать на землю, и сила, удерживающая Луну на орбите, — это одна и та же сила. Каждое тело во вселенной притягивает любое другое тело с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Этот закон объединил земную и небесную физику. Ньютон показал, что движение планет, комет, приливы, прецессия земной оси — все эти явления подчиняются единому закону тяготения. Впервые в истории науки была создана универсальная физическая теория, применимая ко всей вселенной.

Математический аппарат ньютоновской механики был не менее революционен. Ньютон (независимо от Лейбница) разработал дифференциальное и интегральное исчисление — математические методы для описания непрерывных изменений. Это позволило точно формулировать физические законы и решать сложные задачи о движении.

Успех ньютоновской механики был ошеломляющим. С её помощью удалось объяснить и предсказать движения всех тел солнечной системы с высочайшей точностью. В 1758 году вернулась комета Галлея точно в предсказанное время. В XIX веке на основе возмущений орбиты Урана была открыта планета Нептун. Это был триумф теоретической физики.

Влияние ньютоновской механики вышло далеко за рамки физики. Она стала образцом научного метода — сочетания экспериментального изучения природы с математическим описанием. Идеи Ньютона о детерминизме — возможности точного предсказания будущего по начальным условиям — определили научную картину мира на два столетия.

В России ньютоновская механика была воспринята благодаря работам Михаила Ломоносова и Леонарда Эйлера. Эйлер, работавший в Петербургской академии наук, развил математические методы механики и заложил основы аналитической механики. Российская школа теоретической механики, созданная в XVIII-XIX веках, стала одной из ведущих в мире.

XVIII-XIX века стали эпохой развития и применения ньютоновской механики. Лагранж создал аналитическую механику, основанную на принципе наименьшего действия. Гамильтон разработал гамильтонову механику, использующую энергетические методы. Эти развития подготовили почву для квантовой механики XX века.

Механика Ньютона нашла применение во всех областях техники. Баллистика, механика машин, строительная механика, теория упругости — все эти дисциплины основаны на ньютоновских принципах. Промышленная революция XVIII-XIX веков была бы невозможна без понимания механических законов.

В XX веке выяснились границы применимости классической механики. Теория относительности Эйнштейна показала, что при больших скоростях (близких к скорости света) законы Ньютона нуждаются в поправках. Квантовая механика выявила, что в микромире действуют иные законы. Но в области «обычных» скоростей и размеров механика Ньютона остаётся справедливой и используется повсеместно.

Современная космонавтика полностью основана на ньютоновской механике. Расчёты траекторий космических аппаратов, выведение спутников на орбиту, межпланетные перелёты — всё это выполняется с использованием законов, сформулированных Ньютоном более трёх веков назад. Российские успехи в космосе — от первого спутника до современных пилотируемых полётов — стали возможными благодаря точному знанию небесной механики.

Законы Ньютона остаются основой инженерного образования во всём мире. Каждый инженер, конструктор, архитектор изучает ньютоновскую механику как фундамент своей профессии. Мосты и небоскрёбы, автомобили и самолёты, турбины и роботы — всё это проектируется с использованием принципов, открытых Ньютоном.

Философское значение ньютоновской революции трудно переоценить. Ньютон показал, что природа написана на языке математики, и этот язык доступен человеческому разуму. Его механика стала первой завершённой физической теорией в современном понимании — системой математических уравнений, позволяющих делать точные предсказания.

Методология Ньютона — сочетание наблюдения, эксперимента и математического анализа — стала образцом для всех естественных наук. «Гипотез не измышляю» (Hypotheses non fingo) — этот принцип Ньютона требует основывать теории только на фактах и избегать непроверяемых предположений.

Наследие Ньютона живёт в каждом физическом законе, в каждом инженерном расчёте, в каждом космическом полёте. Его механика — не просто историческая веха, а живой инструмент познания и преобразования мира. Она напоминает нам, что за видимой сложностью природы скрываются простые и элегантные законы, доступные человеческому пониманию.

Теория относительности: Эйнштейн и революция в физике

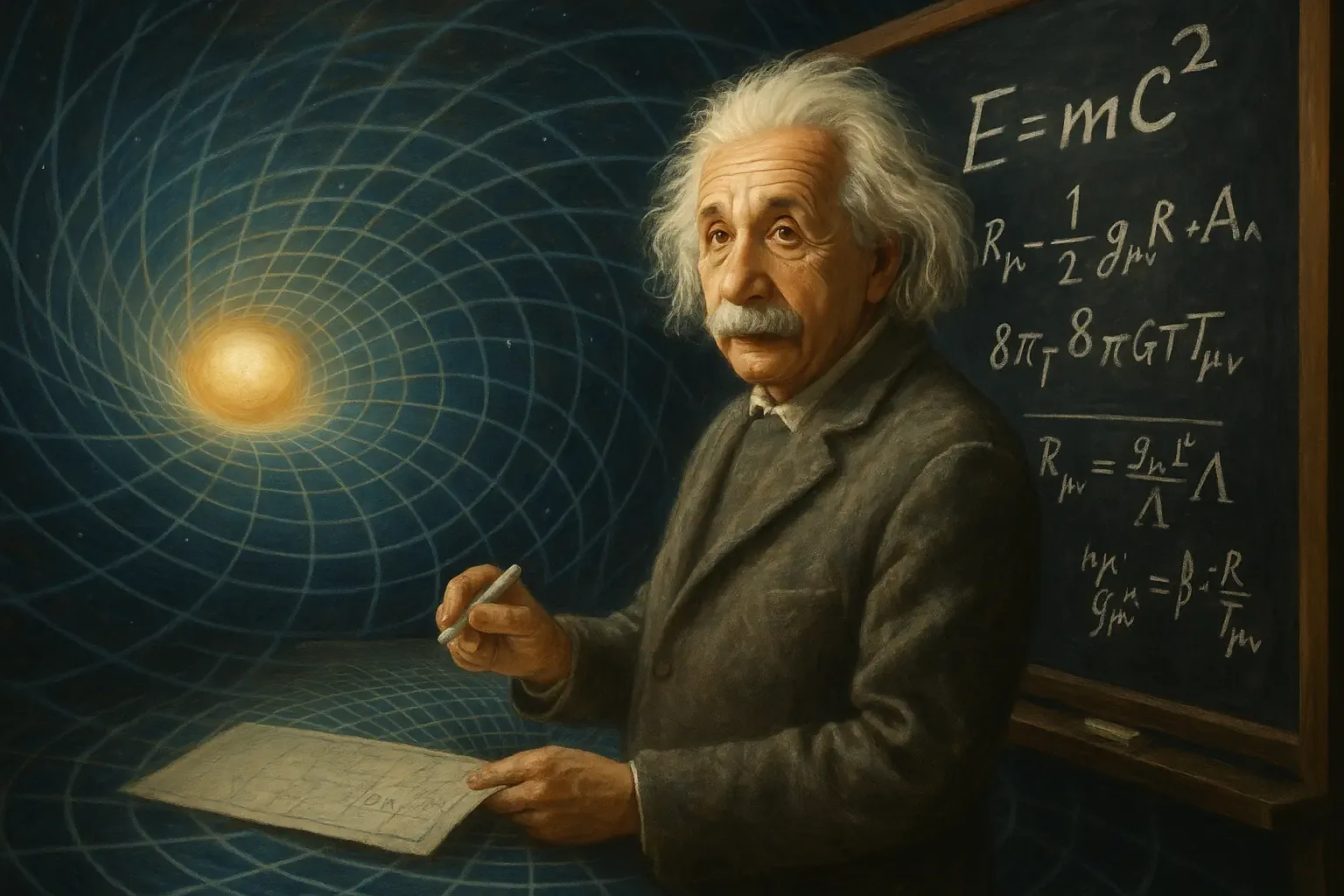

В 1905 году в немецком физическом журнале Annalen der Physik появились четыре статьи, подписанные никому не известным экспертом швейцарского патентного бюро Альбертом Эйнштейном. Эти работы перевернули представления о пространстве, времени, материи и энергии. Но самой революционной стала статья «К электродинамике движущихся тел», в которой была изложена специальная теория относительности.

К началу XX века в физике накопились серьёзные противоречия. Электромагнитная теория Максвелла предсказывала, что скорость света должна быть постоянной, но это противоречило механике Ньютона, согласно которой скорости должны складываться. Знаменитый эксперимент Майкельсона-Морли не смог обнаружить движение Земли относительно «мирового эфира» — гипотетической среды, в которой, как считалось, распространяется свет.

26-летний Эйнштейн подошёл к этим проблемам радикально. Вместо попыток объяснить противоречия в рамках существующих теорий он пересмотрел самые фундаментальные понятия физики — пространство и время. Специальная теория относительности основана на двух простых постулатах: законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта, и скорость света в вакууме постоянна для всех наблюдателей.

Из этих, казалось бы, невинных предположений следовали поразительные выводы. Время перестало быть абсолютным — часы в движущейся системе идут медленнее. Пространство тоже относительно — движущиеся объекты сокращаются в направлении движения. Одновременность событий зависит от системы отсчёта — события, одновременные для одного наблюдателя, могут происходить в разное время для другого.

Самой знаменитой формулой теории относительности стало уравнение E = mc², устанавливающее эквивалентность массы и энергии. Эта формула означала, что даже небольшое количество материи содержит колоссальную энергию — энергию, равную массе, умноженной на квадрат скорости света.

Десять лет спустя Эйнштейн представил ещё более революционную теорию — общую теорию относительности. Если специальная теория касалась равномерного движения, то общая рассматривала ускорение и гравитацию. Главная идея была поразительно смелой: гравитация — это не сила в ньютоновском понимании, а искривление самого пространства-времени.

Представьте натянутую резиновую плёнку, на которую положили тяжёлый шар. Шар прогнёт плёнку, создав «ямку». Если теперь пустить по плёнке маленький шарик, он будет катиться по искривлённой поверхности, как бы «притягиваясь» к большому шару. Примерно так же, согласно Эйнштейну, массивные тела искривляют пространство-время, а другие тела движутся по этим искривлениям.

Общая теория относительности делала проверяемые предсказания. Она предсказывала, что свет должен отклоняться в гравитационном поле, что время должно замедляться вблизи массивных тел, что орбита Меркурия должна прецессировать определённым образом. Все эти предсказания блестяще подтвердились.

Решающим экспериментом стало наблюдение солнечного затмения 29 мая 1919 года. Британская экспедиция под руководством Артура Эддингтона измерила отклонение света звёзд при прохождении вблизи Солнца. Результат в точности совпал с предсказаниями Эйнштейна. Лондонская газета Times вышла с заголовком «Революция в науке. Новая теория Вселенной. Идеи Ньютона свергнуты».

Теория относительности радикально изменила научную картину мира. Пространство и время, казавшиеся абсолютными и неизменными, оказались относительными и динамичными. Вселенная предстала как четырёхмерное пространство-время, геометрия которого определяется распределением материи и энергии.

Влияние теории относительности на технологический прогресс трудно переоценить. Без учёта релятивистских эффектов было бы невозможно создать GPS-навигацию — спутниковые часы идут быстрее земных из-за более слабого гравитационного поля. Ускорители элементарных частиц, медицинские томографы, ядерная энергетика — все эти технологии основаны на принципах теории относительности.

Формула E = mc² стала основой ядерной физики. Она объяснила, откуда берётся энергия Солнца (термоядерный синтез), и указала путь к освобождению ядерной энергии. К сожалению, первым практическим применением стало ядерное оружие, но затем человечество научилось использовать ядерную энергию в мирных целях.

В СССР теория относительности поначалу встречала идеологическое сопротивление как «буржуазная лженаука». Но выдающиеся советские физики — Абрам Иоффе, Игорь Тамм, Лев Ландау — отстояли её научную значимость. Советская школа теоретической физики стала одной из ведущих в мире, внеся важный вклад в развитие релятивистской физики.

Современная космология полностью основана на общей теории относительности. Модель расширяющейся Вселенной, теория Большого взрыва, предсказание чёрных дыр — всё это следует из уравнений Эйнштейна. В 2015 году детекторы LIGO зарегистрировали гравитационные волны — рябь пространства-времени, предсказанную теорией относительности сто лет назад.

Россия активно участвует в современных исследованиях в области теории относительности. Российские учёные работают в международных коллаборациях по изучению гравитационных волн, участвуют в экспериментах по проверке общей теории относительности в сильных гравитационных полях.

Теория относительности продолжает удивлять. Недавно были получены прямые изображения чёрных дыр — объектов, существование которых предсказывала теория Эйнштейна. Изучение тёмной материи и тёмной энергии требует дальнейшего развития релятивистской космологии.

Философское значение теории относительности выходит далеко за рамки физики. Она показала, что наши интуитивные представления о пространстве и времени могут быть неверными. Реальность оказалась гораздо сложнее и удивительнее, чем казалось. Эйнштейн научил нас не доверять здравому смыслу, когда речь идёт о фундаментальных законах природы.

Теория относительности остается одним из высших достижений человеческого интеллекта. Она показала силу теоретического мышления — способность открывать глубочайшие тайны природы силой чистого разума. Эйнштейн изменил наше понимание Вселенной, показав, что она ещё более прекрасна и загадочна, чем мы могли представить.

Наследие Эйнштейна живёт в каждом GPS-навигаторе, в каждом ускорителе частиц, в каждом наблюдении далёких галактик. Его теория напоминает нам, что природа полна сюрпризов, и самые революционные открытия часто противоречат нашему повседневному опыту. В этом состоит вечная ценность научного поиска — стремления понять мир таким, какой он есть, а не таким, каким он нам кажется.

Российские открытия: Периодический закон и закон сохранения материи

Российская наука внесла фундаментальный вклад в понимание законов природы, подарив миру открытия, которые стали краеугольными камнями современного научного знания. Два из них особенно выделяются своей универсальностью и значением: закон сохранения материи Михаила Ломоносова и периодический закон Дмитрия Менделеева.

16 июля 1748 года в письме к выдающему математику Леонарду Эйлеру Михаил Васильевич Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон», известный сегодня как закон сохранения массы: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого».

Это было революционное утверждение для середины XVIII века. Большинство учёных того времени считали, что при горении вещества исчезают, превращаясь в огонь и дым, а при образовании ржавчины железо каким-то образом становится тяжелее. Ломоносов же утверждал, что «ничто не возникает из ничего и не исчезает в никуда» — материя может менять форму, но её общее количество остаётся постоянным.

Ломоносов не просто высказал эту идею теоретически — он доказал её экспериментально. В своей химической лаборатории при Петербургской академии наук (первой в России) он проводил точные взвешивания реагентов до и после химических реакций. Эти опыты неопровержимо доказали, что общая масса веществ не изменяется при химических превращениях.

Значение открытия Ломоносова трудно переоценить. Закон сохранения массы стал одним из фундаментальных принципов химии и физики. На его основе Antoine Lavoisier в конце XVIII века создал количественную химию, а в XIX веке он привёл к формулированию закона сохранения энергии. В XX веке Эйнштейн показал, что масса и энергия связаны соотношением E = mc², объединив законы сохранения массы и энергии в единый закон сохранения массы-энергии.

Другим выдающимся достижением русской науки стало открытие периодического закона Дмитрием Ивановичем Менделеевым. 1 марта 1869 года Менделеев представил Русскому химическому обществу «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

К тому времени было известно 63 химических элемента, и многие учёные пытались найти в них систему. Но Менделеев пошёл дальше — он не только расположил элементы в порядке возрастания атомных весов, но и обнаружил, что их свойства изменяются периодически. После определённого числа элементов свойства начинают повторяться — щелочные металлы следуют за благородными газами, галогены предшествуют щелочно-земельным металлам.

Гениальность Менделеева проявилась в том, что он осмелился оставить в таблице пустые места для ещё не открытых элементов. Более того, он детально предсказал свойства трёх неизвестных элементов — экабора, экаалюминия и экасилиция. Когда в 1875-1886 годах были открыты скандий, галлий и германий, их свойства в точности совпали с предсказаниями Менделеева.

Периодический закон Менделеева стал первым в истории химии законом, позволяющим предсказывать свойства неизвестных веществ. Он превратил химию из описательной науки в предсказательную и заложил основы современного понимания строения атома. В XX веке выяснилось, что периодичность свойств элементов связана с электронной структурой атомов — периодическим повторением конфигурации внешних электронных оболочек.

Оба открытия демонстрируют характерные черты русской научной школы: фундаментальность, универсальность, стремление к общим законам природы. Ломоносов и Менделеев не ограничивались изучением частных явлений — они искали глубинные принципы, управляющие природой.

Ломоносов был истинным энциклопедистом — он работал в области физики, химии, астрономии, геологии, истории, филологии. Его научный метод сочетал теоретические рассуждения с точными экспериментами. Он первым в России понял важность математики для естественных наук и настаивал на том, что «химия руками, математика очами физической науки».

Менделеев также отличался широтой научных интересов. Помимо химии, он занимался физикой, метрологией, экономикой, педагогикой. Он создал русскую школу физической химии, участвовал в разработке бездымного пороха, изучал свойства газов при высоких и низких температурах. Его учебник «Основы химии» стал классическим и переиздавался во многих странах.

Российская научная традиция, заложенная Ломоносовым и Менделеевым, продолжает развиваться. В XX веке советские учёные внесли фундаментальный вклад в физику, химию, математику, биологию. Лев Ландау создал теорию фазовых переходов, Николай Семёнов разработал теорию цепных реакций, Андрей Колмогоров заложил основы современной теории вероятностей.

В области химии российские учёные продолжают традиции Менделеева. В Объединённом институте ядерных исследований в Дубне синтезированы сверхтяжёлые элементы с номерами 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон). Эти элементы заполняют пустые клетки в конце периодической таблицы и подтверждают универсальность периодического закона.

Современная российская наука развивается в условиях международной кооперации, но сохраняет характерные черты отечественной научной школы — фундаментальность исследований, стремление к общим принципам, сочетание теории и эксперимента. Российские учёные активно работают в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, космических исследований.

Наследие Ломоносова и Менделеева живёт не только в конкретных законах и открытиях, но и в научной методологии, в понимании единства природы и познаваемости её законов. Они показали, что русская наука способна на открытия мирового уровня и может вносить фундаментальный вклад в развитие человеческого знания.

Закон сохранения массы Ломоносова и периодический закон Менделеева вошли в золотой фонд мировой науки. Они изучаются в школах и университетах всех стран, их формулировки знает каждый образованный человек. Эти открытия — предмет гордости российской науки и напоминание о том, что поиск истины не знает национальных границ.

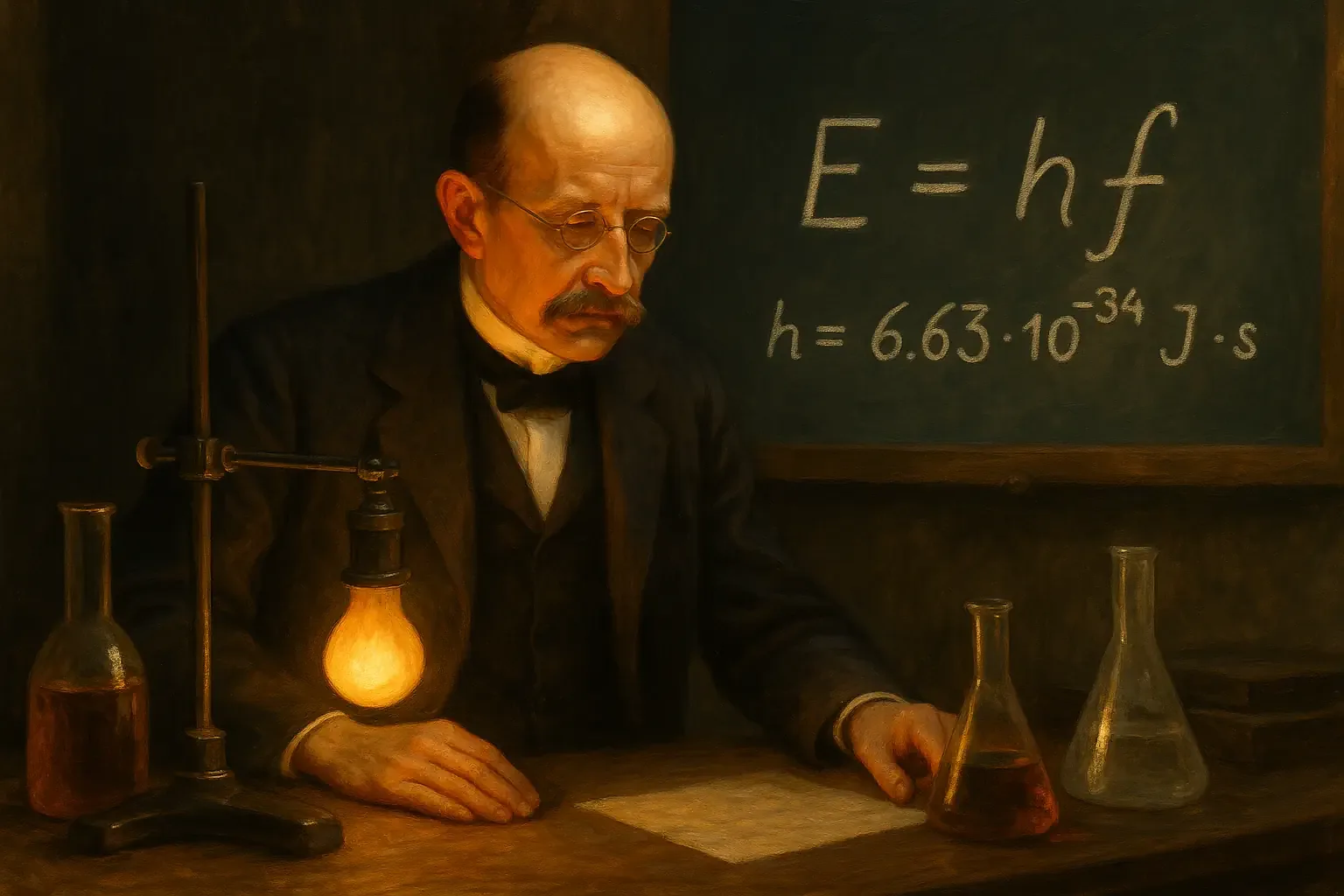

Квантовая революция: Планк, Шрёдингер и новая физика микромира

14 декабря 1900 года на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк произнёс слово, которое навсегда изменило физику — «квант». В попытке объяснить излучение нагретых тел он предположил, что энергия испускается не непрерывно, а дискретными порциями — квантами. Эта гипотеза, казавшаяся поначалу чисто технической уловкой, положила начало квантовой революции в науке.

Проблема излучения абсолютно чёрного тела была одной из важнейших в физике конца XIX века. Согласно классической физике, нагретое тело должно излучать бесконечную энергию в ультрафиолетовом диапазоне — так называемая «ультрафиолетовая катастрофа». Но эксперименты показывали совсем другое: излучение имело максимум при определённой частоте и спадало в ультрафиолетовой области.

Планк нашёл формулу, точно описывающую экспериментальные данные, но для этого ему пришлось предположить невероятное: энергия излучается и поглощается не непрерывно, а квантами — порциями, пропорциональными частоте излучения. Коэффициент пропорциональности получил название постоянной Планка (h) и стал одной из фундаментальных констант природы.

Поначалу сам Планк считал кванты математической абстракцией, не отражающей реальные свойства природы. Но в 1905 году Альберт Эйнштейн показал, что световые кванты (позднее названные фотонами) реально существуют. Объясняя фотоэффект, Эйнштейн предположил, что свет состоит из частиц — квантов электромагнитного поля.

Развитие квантовой теории продолжил датский физик Нильс Бор, предложивший в 1913 году квантовую модель атома. По Бору, электроны в атоме могут находиться только на определённых стационарных орбитах, а при переходах между ними испускают или поглощают кванты света. Модель Бора объяснила спектры атомов, но имела ряд недостатков.

Настоящий прорыв произошёл в 1925-1926 годах, когда почти одновременно были созданы две формулировки квантовой механики. Вернер Гейзенберг разработал матричную механику, основанную на алгебраических методах. Эрвин Шрёдингер предложил волновую механику, использующую дифференциальные уравнения.

Шрёдингер исходил из идеи о волновой природе частиц, предложенной французским физиком Луи де Бройлем. Если свет может проявлять корпускулярные свойства (фотоны), то частицы материи должны обладать волновыми свойствами. Длина волны де Бройля обратно пропорциональна импульсу частицы.

В 1926 году Шрёдингер сформулировал уравнение, описывающее эволюцию квантовых систем — знаменитое уравнение Шрёдингера. Это уравнение играет в квантовой механике такую же роль, как законы Ньютона в классической механике. Решения уравнения Шрёдингера — волновые функции — содержат всю информацию о квантовой системе.

Интерпретация волновых функций стала одной из самых дискуссионных проблем квантовой механики. Макс Борн предложил вероятностную интерпретацию: квадрат модуля волновой функции определяет вероятность обнаружить частицу в данной точке. Это означало фундаментальную случайность в природе — принципиальную невозможность одновременно точно предсказать все свойства частицы.

Вернер Гейзенберг сформулировал принцип неопределённости: невозможно одновременно точно измерить координату и импульс частицы. Чем точнее определена координата, тем менее точен импульс, и наоборот. Это не техническое ограничение измерительных приборов, а фундаментальное свойство природы на микроскопическом уровне.

Квантовая механика привела к революции в понимании природы. Частицы оказались не маленькими шариками, а квантовыми объектами, обладающими как корпускулярными, так и волновыми свойствами. Принцип суперпозиции позволяет частице одновременно находиться в нескольких состояниях. Квантовая запутанность связывает частицы мгновенными корреляциями на любых расстояниях.

Эйнштейн не принимал вероятностную интерпретацию квантовой механики. Его знаменитая фраза «Бог не играет в кости» выражала убеждение в детерминированности природы. Но эксперименты неизменно подтверждали предсказания квантовой теории, включая самые «странные» её аспекты.

В СССР квантовая механика развивалась благодаря работам выдающихся физиков-теоретиков. Лев Ландау создал теорию фазовых переходов второго рода и теорию ферми-жидкости. Игорь Тамм и Илья Франк объяснили эффект Черенкова. Абрам Иоффе создал школу физики полупроводников, заложившую основы современной электроники.

Практические применения квантовой механики изменили цивилизацию. Понимание физики полупроводников привело к созданию транзисторов и микросхем — основы компьютерной революции. Лазеры, основанные на квантовых принципах, нашли применение в связи, медицине, промышленности. Магнитно-резонансная томография использует квантовые свойства атомных ядер.

Современная квантовая технология открывает новые горизонты. Квантовые компьютеры обещают революцию в вычислениях, позволяя решать задачи, недоступные классическим компьютерам. Квантовая криптография обеспечивает принципиально безопасную связь. Квантовые датчики достигают предельной чувствительности, ограниченной лишь фундаментальными законами природы.

Россия активно участвует в развитии квантовых технологий. Российские учёные работают над созданием квантовых компьютеров, систем квантовой связи, квантовых симуляторов. В 2019 году была принята национальная программа развития квантовых технологий, призванная обеспечить технологическое лидерство страны в этой области.

Квантовая механика остается одной из самых успешных и одновременно загадочных теорий в науке. Она с невероятной точностью описывает поведение атомов и элементарных частиц, но её интерпретация до сих пор вызывает дебаты. Многомировая интерпретация, скрытые переменные, объективный коллапс — различные подходы пытаются объяснить «странности» квантового мира.

Философское значение квантовой революции выходит далеко за рамки физики. Она поставила под сомнение классические представления о реальности, причинности, наблюдаемости. Квантовая механика показала, что природа на фундаментальном уровне устроена совсем не так, как подсказывает наш повседневный опыт.

Квантовая теория напоминает нам о границах человеческой интуиции и необходимости полагаться на эксперимент и математику при изучении природы. Она открыла мир, где частица может одновременно пройти через две щели, где измерение изменяет реальность, где информация может передаваться мгновенно через квантовую запутанность.

Наследие квантовой революции живёт в каждом компьютере, лазере, МРТ-сканере. Но главное — она изменила наше понимание того, что значит знать и понимать природу. Квантовая механика показала, что вселенная гораздо богаче и удивительнее наших самых смелых предположений, и это делает путешествие научного познания ещё более захватывающим.

Современные прорывы: от CRISPR до искусственного интеллекта

В 2012 году две исследовательницы — Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли и Эммануэль Шарпентье из университета Умео — опубликовали статью, которая произвела революцию в биологии. Они показали, как бактериальную систему защиты от вирусов CRISPR-Cas9 можно превратить в универсальный инструмент редактирования генов, способный с хирургической точностью вырезать и заменять участки ДНК.

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) — это естественная система, которую бактерии используют как примитивную иммунную систему. Когда вирус атакует бактерию, она запоминает фрагменты вирусной ДНК и при повторной атаке использует их как «фоторобот» для поиска и уничтожения захватчика. Белок Cas9 играет роль «молекулярных ножниц», разрезающих ДНК в нужном месте.

Гениальность открытия Дудна и Шарпентье заключалась в том, что они поняли: эту систему можно перепрограммировать для редактирования любых генов. Достаточно создать направляющую РНК с нужной последовательностью, и Cas9 найдёт и разрежет соответствующий участок ДНК в любом организме — от бактерий до человека.

По сравнению с предыдущими методами генной инженерии CRISPR-Cas9 был революционен. Раньше создание трансгенных организмов занимало месяцы или годы и стоило десятки тысяч долларов. CRISPR позволяет делать это за дни или недели за сотни долларов. Но главное — система работает с невероятной точностью, позволяя изменять отдельные буквы в генетическом коде.

Применения CRISPR поражают воображение. В медицине эта технология уже используется для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии — наследственных заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми. Из пациента извлекают стволовые клетки крови, исправляют в них дефектный ген с помощью CRISPR и вводят обратно. Модифицированные клетки производят здоровые эритроциты.

В сельском хозяйстве CRISPR позволяет создавать растения с улучшенными свойствами — устойчивые к засухе, болезням, вредителям. В отличие от традиционных ГМО, растения, созданные с помощью CRISPR, часто неотличимы от полученных обычной селекцией — в них просто «выключены» нежелательные гены или «включены» полезные.

Но CRISPR — лишь одна из многих прорывных технологий XXI века. Параллельно происходит революция в области искусственного интеллекта. Если CRISPR позволяет редактировать «код жизни», то ИИ обещает дополнить и усилить человеческий интеллект.

История искусственного интеллекта начинается с работ Алана Тьюринга в 1930-1940-х годах. Тьюринг не только заложил теоретические основы вычислений, но и предложил тест для определения разумности машин. Согласно тесту Тьюринга, машину можно считать разумной, если человек в ходе разговора не может определить, общается ли он с машиной или с другим человеком.

Первые попытки создания мыслящих машин в 1950-1960-х годах основывались на символьном подходе — программисты пытались вручную закодировать правила мышления. Но этот подход оказался слишком ограниченным для решения реальных задач. Прорыв произошёл с развитием машинного обучения — способности компьютеров обучаться на примерах без явного программирования.

Революция в ИИ началась в 2010-х годах с развитием глубоких нейронных сетей. Эти системы, вдохновлённые структурой мозга, состоят из множества слоёв искусственных нейронов. Обученные на огромных массивах данных, они показали невероятные результаты в распознавании изображений, переводе текстов, игре в шахматы и го.

В 2016 году программа AlphaGo от компании DeepMind победила чемпиона мира по го — игре, которая считалась недоступной для компьютеров из-за астрономического числа возможных позиций. В 2020 году система GPT-3 продемонстрировала способность генерировать тексты, неотличимые от написанных человеком. В 2022 году ChatGPT показал, что ИИ может вести осмысленные диалоги на любые темы.

Современный ИИ уже изменяет множество областей. В медицине алгоритмы машинного обучения помогают диагностировать болезни по медицинским снимкам, часто превосходя врачей в точности. В науке ИИ ускоряет открытие новых лекарств, материалов, катализаторов. В транспорте развиваются беспилотные автомобили.

Россия активно развивает исследования в области ИИ. Российские учёные работают над созданием нейроморфных процессоров, квантовых алгоритмов машинного обучения, систем компьютерного зрения. Компания Яндекс создала один из лучших в мире алгоритмов машинного перевода, а Сбербанк инвестирует миллиарды рублей в ИИ-технологии.

Особенно интересно сочетание CRISPR и ИИ. Искусственный интеллект помогает предсказывать эффекты генетических изменений, находить оптимальные мишени для редактирования, минимизировать побочные эффекты. Системы машинного обучения анализируют миллиарды генетических вариантов и предсказывают, какие из них связаны с болезнями.

Проект DeepCRISPR использует нейронные сети для предсказания эффективности различных вариантов направляющих РНК. Алгоритм анализирует не только последовательность ДНК, но и эпигенетические факторы — химические модификации, влияющие на активность генов. Это позволяет значительно повысить точность и эффективность генетического редактирования.

Другие современные прорывы не менее впечатляют. Квантовые компьютеры обещают революцию в вычислениях, позволяя решать задачи, недоступные классическим компьютерам. В 2019 году Google заявил о достижении «квантового превосходства» — решении задачи, которая заняла бы у классического компьютера тысячи лет.

Технологии редактирования основы эпигенома позволяют изменять активность генов без изменения самой ДНК. Prime editing — усовершенствованная версия CRISPR — может вставлять, удалять или заменять участки ДНК с ещё большей точностью. Базовое редактирование позволяет изменять отдельные буквы генетического кода.

В области материаловедения учёные создают метаматериалы с невозможными в природе свойствами — плащи-невидимки, материалы с отрицательным коэффициентом преломления, сверхпроводники при комнатной температуре. Графен — двумерный материал из атомов углерода — открывает новые возможности в электронике.

Нейротехнологии позволяют напрямую взаимодействовать с мозгом. Интерфейсы мозг-компьютер помогают парализованным людям управлять протезами силой мысли. Глубокая стимуляция мозга лечит болезнь Паркинсона и депрессию. В будущем возможно восстановление памяти, лечение деменции, усиление когнитивных способностей.

Эти технологии поднимают серьёзные этические вопросы. Генетическое редактирование эмбрионов может привести к появлению «дизайнерских детей». Искусственный интеллект может заменить людей во многих профессиях. Нейротехнологии затрагивают саму сущность человеческой личности.

Но потенциальные выгоды огромны. CRISPR может покончить с наследственными болезнями. ИИ может решить проблемы изменения климата, голода, болезней. Квантовые компьютеры могут ускорить разработку новых лекарств и материалов. Нейротехнологии могут победить психические расстройства и деменцию.

Современные научные прорывы происходят с невиданной ранее скоростью. То, что ещё недавно казалось фантастикой, становится реальностью за годы или даже месяцы. Мы живём в эпоху ускоряющихся изменений, когда каждое новое открытие открывает дверь к ещё более удивительным возможностям.

Россия может и должна играть ведущую роль в этой научно-технологической революции. Отечественные традиции фундаментальной науки, сильная математическая школа, опыт в области физики и химии создают хорошую основу для участия в прорывных исследованиях. Главное — не упустить исторический момент и инвестировать в науку и образование как в ключ к будущему.

Заключение: Наука как двигатель прогресса

Путешествие через века великих научных открытий приводит к неизбежному выводу: наука является главным двигателем человеческого прогресса. От гелиоцентрической системы Коперника до технологий редактирования генов CRISPR — каждое революционное открытие не просто расширяло границы знания, но фундаментально изменяло жизнь человечества.

Анализируя историю научных прорывов, можно выделить несколько ключевых закономерностей. Во-первых, великие открытия часто происходят на стыке дисциплин и требуют междисциплинарного подхода. Менделеев сочетал химию с математикой, Эйнштейн объединил физику с геометрией, современная биоинженерия соединяет биологию с информатикой и искусственным интеллектом.

Во-вторых, многие революционные открытия первоначально встречали скептицизм или даже сопротивление научного сообщества. Коперниканская система противоречила здравому смыслу и религиозным догмам. Законы Менделя пролежали забытыми 35 лет. Квантовая механика казалась абсурдной даже её создателям. Это напоминает нам о важности открытости к новым идеям и готовности пересматривать устоявшиеся представления.

В-третьих, случайность играет важную роль в научных открытиях, но она благоволит подготовленному уму. Флеминг заметил действие пенициллина потому, что был внимательным наблюдателем с глубоким пониманием микробиологии. Рентген открыл X-лучи благодаря своей любознательности и готовности исследовать неожиданные явления.

В-четвёртых, великие открытия часто имеют практические применения, которые невозможно предвидеть в момент их совершения. Максвелл не предполагал, что его уравнения электромагнетизма приведут к созданию радио и телевидения. Эйнштейн не мог предвидеть, что его теория относительности станет основой GPS-навигации. Это подчёркивает важность фундаментальных исследований, даже когда их практическая польза неочевидна.

Российская наука внесла выдающийся вклад в мировую сокровищницу знаний. Закон сохранения материи Ломоносова, периодический закон Менделеева, работы российских математиков и физиков XX века — всё это стало частью фундамента современной науки. Сегодня российские учёные продолжают эту традицию, работая на переднем крае исследований в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, космических исследований.

Современная эпоха характеризуется ускорением научно-технического прогресса. Технологии, на разработку которых раньше требовались десятилетия, теперь создаются за годы. Искусственный интеллект ускоряет научные исследования, анализируя огромные массивы данных и предлагая новые гипотезы. Международное сотрудничество позволяет объединять ресурсы для решения глобальных вызовов.

Вместе с тем современная наука сталкивается с новыми вызовами. Растущая сложность исследований требует всё больших инвестиций и международной кооперации. Этические вопросы генной инженерии, искусственного интеллекта, нейротехнологий требуют тщательного обсуждения. Необходимо обеспечить, чтобы плоды научного прогресса служили всему человечеству, а не усугубляли неравенство.

Образование играет критическую роль в научном прогрессе. Необходимо готовить новые поколения учёных, способных работать в междисциплинарных областях, мыслить критически и творчески. Популяризация науки помогает обществу понимать значение научных исследований и поддерживать их финансирование.

Глядя в будущее, можно с уверенностью сказать, что нас ждут ещё более удивительные открытия. Квантовые компьютеры могут произвести революцию в вычислениях и криптографии. Искусственный интеллект может достичь и превзойти человеческий уровень во всех областях. Генная инженерия может покончить с наследственными болезнями и значительно продлить человеческую жизнь.

Освоение космоса открывает новые горизонты для человечества. Поиск жизни на других планетах может ответить на один из самых фундаментальных вопросов — одиноки ли мы во Вселенной. Термоядерная энергетика может решить энергетические проблемы человечества. Нанотехнологии и биотехнологии могут создать материалы и организмы с невиданными свойствами.

Но самым важным открытием может стать понимание того, как устроен человеческий мозг и сознание. Расшифровка нейронного кода может привести к революции в лечении психических расстройств, усилении когнитивных способностей, созданию истинного искусственного интеллекта.