Семилетняя Маша из Челябинска объясняет дедушке, как настроить голосового помощника в телефоне. Параллельно девочка делает домашнее задание на планшете, отправляет видеосообщения подружке и помогает маме заказать продукты через приложение. Для неё весь этот цифровой мир так же естественен, как для её дедушки — радиоприёмник и стационарный телефон. Разница между ними не просто в возрасте. Она в типе грамотности, которую общество считает базовой для успешной жизни.

Что происходит с понятием грамотности в XXI веке? Ещё недавно умение читать, писать и считать определяло, сможет ли человек найти работу, участвовать в общественной жизни и быть полноценным гражданином. Сегодня к этим фундаментальным навыкам добавляется новый — цифровая грамотность. И речь идёт не просто о дополнительном умении, а о базовой компетенции, без которой современный человек оказывается в положении неграмотного.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ за 2024 год, 90% россиян в возрасте от 15 лет регулярно пользуются интернетом, причём 85% выходят в сеть ежедневно. Казалось бы, цифровизация общества идёт полным ходом. Но вот парадокс: несмотря на массовое использование цифровых устройств и сервисов, цифровыми навыками на базовом уровне обладает только каждый десятый россиянин. В Европейском союзе этот показатель в пять раз выше — 56% населения.

Что это означает на практике? Человек может часами листать ленту социальных сетей, но не умеет безопасно совершать покупки в интернете. Он легко находит нужное видео на YouTube, но не может отличить достоверную информацию от фейковой новости. Пользователь годами работает с офисными программами, но не знает, как защитить свои персональные данные от мошенников.

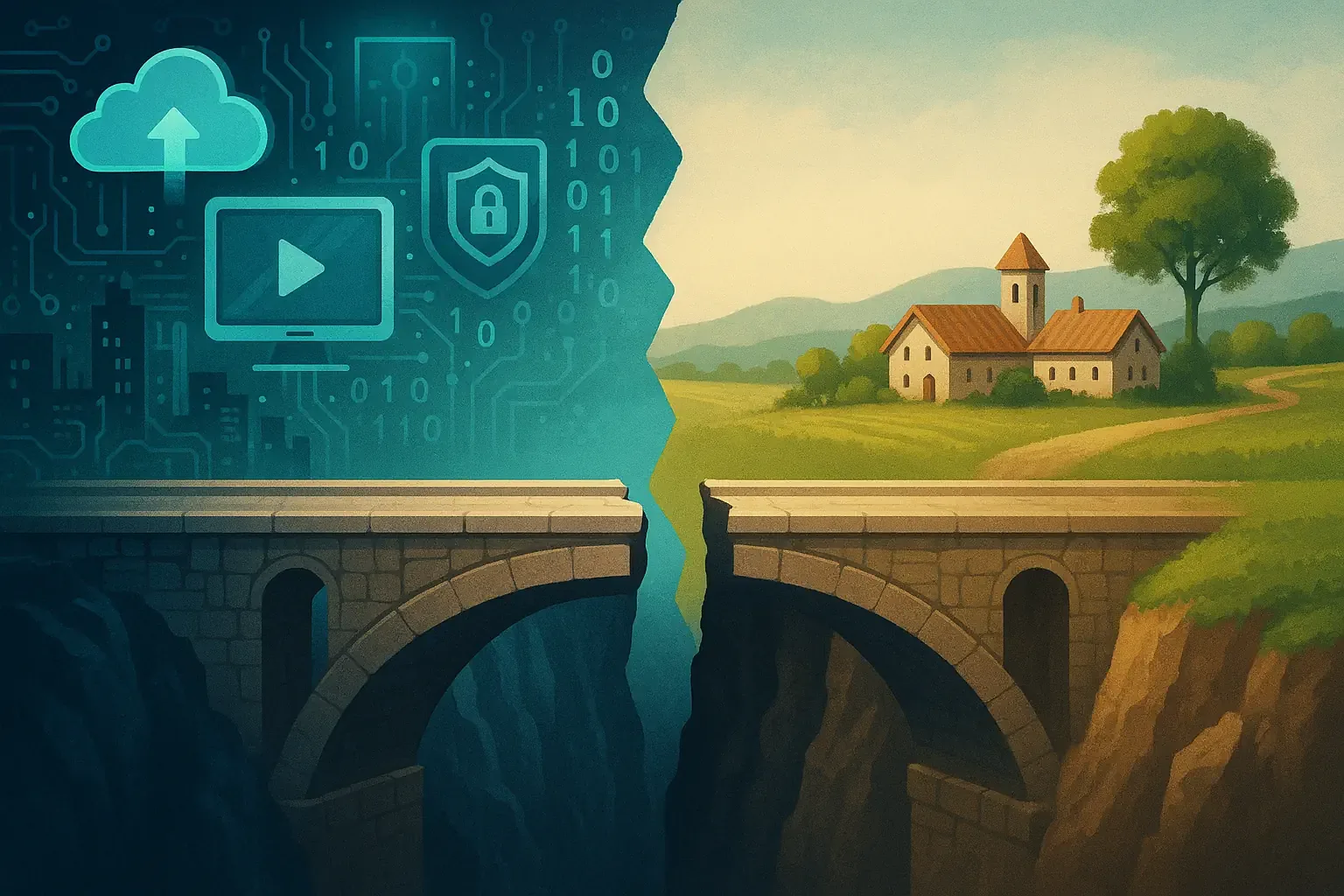

Эта ситуация создаёт новый тип неравенства — цифровое. И если традиционная неграмотность в большинстве развитых стран осталась в прошлом, то цифровая неграмотность становится главным барьером социальной мобильности. Она определяет, кто найдёт хорошую работу, а кто останется за бортом цифровой экономики. Кто сможет пользоваться государственными услугами, а кто будет вынужден тратить часы в очередях.

Но цифровая грамотность — это не только про технологии. Это про новый способ мышления, работы с информацией и взаимодействия с миром. Современному человеку недостаточно знать, где нажать кнопку. Ему нужно понимать логику цифровых процессов, критически оценивать информацию, защищать свою приватность и создавать собственный контент. Это требует развития не только технических, но и когнитивных навыков — от алгоритмического мышления до цифровой этики.

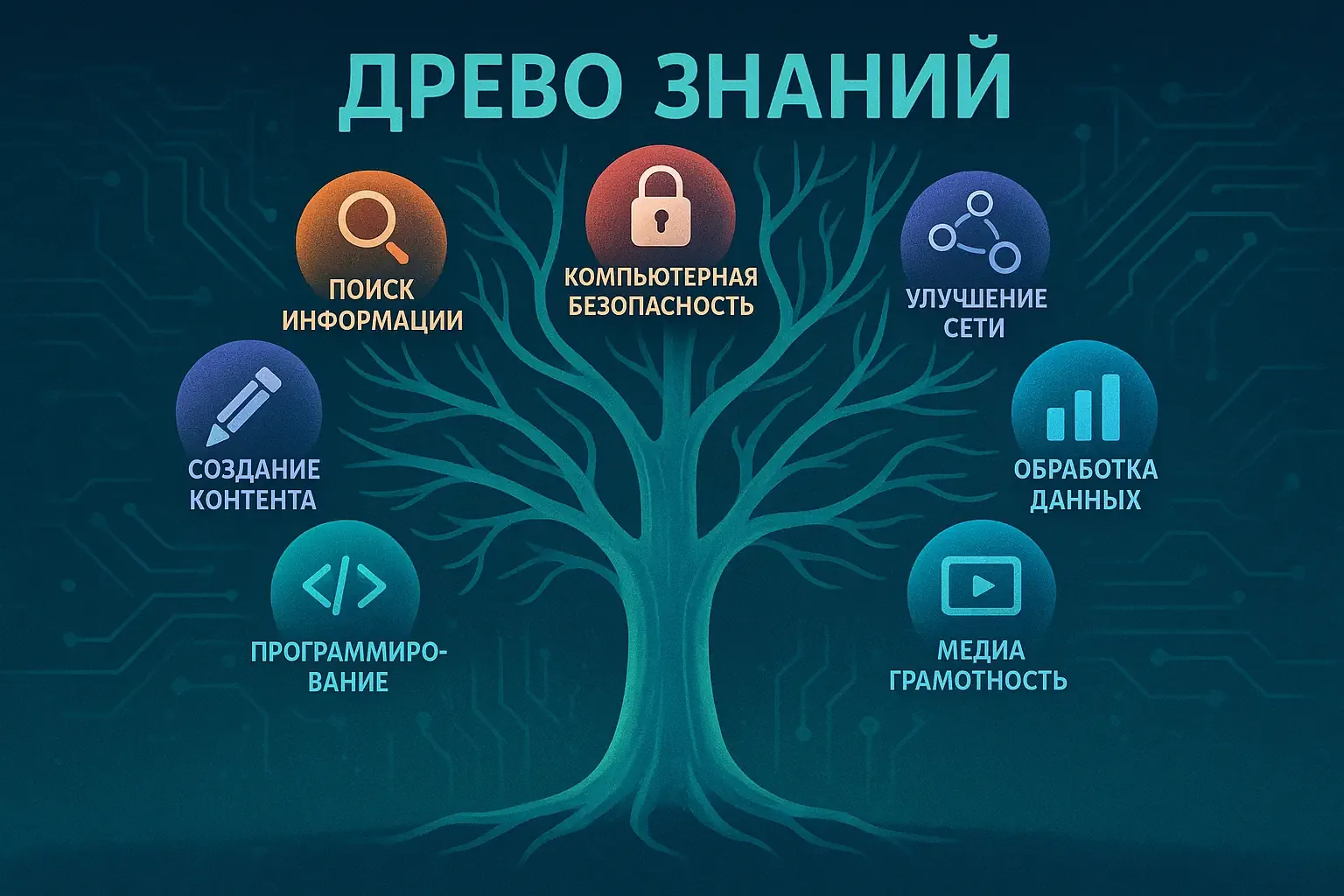

Что такое цифровые навыки: новая анатомия грамотности

Представьте себе человека, который никогда не держал в руках книгу, но при этом умеет складывать отдельные буквы в слова. Можно ли назвать его грамотным? Примерно в такой ситуации находятся миллионы современных пользователей цифровых технологий. Они знают, как включить компьютер и открыть браузер, но не понимают принципов работы цифрового мира, в котором живут.

Цифровые навыки — это не просто умение пользоваться конкретными программами или устройствами. Согласно исследованию ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, они включают пять ключевых групп компетенций, которые определяют способность человека эффективно использовать интернет и извлекать из этого различные преимущества :

Работа с информацией стоит первой не случайно. В эпоху информационного изобилия критически важно не только найти нужные данные, но и оценить их достоверность. Современный пользователь ежедневно сталкивается с потоком информации, который превышает возможности человеческого восприятия в десятки раз. Навыки информационной грамотности включают умение формулировать поисковые запросы, использовать различные источники данных, проверять факты и синтезировать информацию из разных источников.

Коммуникативные навыки в цифровой среде кардинально отличаются от традиционного общения. Здесь важно понимать особенности различных платформ, этику онлайн-общения, специфику различных форматов сообщений. Цифровая коммуникация требует умения адаптировать стиль и тон под конкретную аудиторию и платформу — от формальной переписки по электронной почте до неформального общения в мессенджерах.

Навыки цифровой безопасности становятся базовыми для выживания в современном мире. По данным исследований, именно в этой области российские пользователи демонстрируют наибольшие пробелы. Речь идёт не только о защите от вирусов, но и о понимании принципов работы с персональными данными, распознавании мошеннических схем, создании надёжных паролей и понимании принципов шифрования.

Создание цифрового контента превратилось из узкопрофессионального навыка в общекультурную компетенцию. Современному человеку недостаточно быть только потребителем информации. Умение создавать презентации, обрабатывать изображения, записывать видео, вести блоги или социальные сети становится частью цифровой грамотности. Это требует понимания основ дизайна, авторского права, принципов эффективной коммуникации.

Решение бытовых задач через цифровые сервисы охватывает огромный спектр повседневных активностей — от онлайн-банкинга до записи к врачу, от заказа такси до покупки билетов. Эти навыки включают умение пользоваться электронным правительством, понимание принципов работы электронной коммерции, навыки цифрового планирования и организации.

Важно понимать, что цифровые навыки — это не статичный набор умений, а динамично развивающаяся система компетенций. Технологии меняются с невероятной скоростью, и то, что было актуально пять лет назад, сегодня может быть устаревшим. Поэтому ключевой частью цифровой грамотности является способность к непрерывному обучению и адаптации.

Российские исследователи выделяют трёхуровневую модель оценки цифровых навыков. Первый уровень — отсутствие навыков в конкретной области. Второй уровень — базовый, когда человек может выполнять простые операции по инструкции. Третий уровень — выше базового, когда пользователь способен решать комплексные задачи, адаптировать известные алгоритмы под новые ситуации и обучать других.

Согласно международной практике, базовый уровень цифровых навыков предполагает способность использовать цифровые технологии для решения повседневных задач без посторонней помощи. Это включает умение найти нужную информацию в интернете, отправить электронное письмо с вложением, совершить онлайн-покупку, использовать облачные сервисы для хранения данных, создать простой документ или презентацию.

Уровень выше базового требует способности использовать цифровые технологии для решения сложных, нестандартных задач. Сюда входит умение программировать или использовать продвинутые функции программ, создавать сложный мультимедийный контент, анализировать большие массивы данных, настраивать безопасность цифровых систем, обучать других пользователей.

Цифровое неравенство: кто остаётся за бортом

Елена Ивановна, 67 лет, живёт в небольшом городке под Тулой. До пандемии она была активной пенсионеркой — ходила в библиотеку, посещала поликлинику, встречалась с подругами. Сегодня многие из этих активностей переместились в интернет. Библиотека предлагает электронные книги, врача нужно искать через сайт больницы, а подруги общаются в WhatsApp. Елена Ивановна чувствует себя изолированной от привычного мира. Она владеет компьютером на начальном уровне, но каждое новое приложение или обновление интерфейса превращается для неё в стресс.

История Елены Ивановны — не исключение, а правило для значительной части российского общества. Цифровое неравенство проявляется не только между странами и регионами, но и внутри одного общества, создавая новые формы социальной стратификации.

Возраст остаётся одним из главных факторов цифрового разрыва. По данным НИУ ВШЭ, лучше всего цифровыми компетенциями владеет молодёжь 20-24 лет — 18% имеют навыки на уровне не ниже базового. Но даже среди молодых людей этот показатель остаётся критически низким. При этом распространён миф о «цифровых аборигенах» — якобы люди, родившиеся в эпоху интернета, автоматически владеют цифровыми навыками. Исследования показывают, что это не так. Умение пользоваться TikTok или Instagram не означает способности к критическому анализу информации или безопасной работе с данными.

Люди старшего возраста сталкиваются с особыми сложностями. Около 50% пожилых людей не владеют даже электронными поисковыми сервисами. При этом они становятся основными жертвами цифровых мошенников именно из-за недостатка знаний о цифровой безопасности. По данным МВД России, за последние пять лет количество киберпреступлений в стране возросло в два раза, и большинство жертв — люди пенсионного возраста, которых обманывают методами социальной инженерии.

Таблица: Уровень цифровых навыков по возрастным группам в России

Территориальное неравенство также играет значительную роль. Жители городов-миллионников демонстрируют средний уровень цифровой грамотности 75 баллов, в то время как у жителей небольших городов и сёл этот показатель составляет 71 балл. На первый взгляд, разрыв невелик, но он становится критическим при детальном анализе. Цифровыми навыками на уровне не ниже базового владеют 12% жителей городов против только 6% жителей сельской местности.

Причины территориального неравенства не ограничиваются качеством интернет-связи. Важную роль играет доступность обучения, наличие цифровых сервисов, востребованных в конкретной местности, и социальная среда. В больших городах использование цифровых технологий становится необходимостью — без них сложно пользоваться транспортом, получать услуги, работать. В маленьких городах многие услуги до сих пор доступны в традиционном формате, что снижает мотивацию к освоению цифровых навыков.

Образовательное неравенство усиливает цифровой разрыв. Лица с высшим образованием (бакалавриат и магистратура) показывают значительно лучшие результаты — 22,8% и 22,9% соответственно владеют цифровыми навыками на базовом уровне. Это связано не только с общим уровнем образованности, но и с профессиональными требованиями. Современные рабочие места всё чаще требуют цифровых компетенций, что создаёт дополнительную мотивацию для их развития.

Интересно, что гендерный разрыв в цифровых навыках в России практически отсутствует. 10% мужчин и 11% женщин имеют базовый или выше уровень цифровых навыков. Это контрастирует с ситуацией во многих других странах, где сохраняется значительный гендерный дисбаланс в сфере технологий. Однако в России наблюдается гендерная специализация: мужчины чаще демонстрируют более высокий общий уровень цифровой грамотности (72 против 70 баллов у женщин) , но женщины лучше владеют коммуникативными и информационными навыками.

Профессиональный статус существенно влияет на цифровые компетенции. Безработные россияне значительно отстают от трудоустроенных по уровню цифровой грамотности. Это создаёт порочный круг: для получения современной работы нужны цифровые навыки, но без работы сложнее получить стимул и возможности для их развития.

Российская специфика: между традициями и инновациями

Россия занимает уникальное положение на глобальной карте цифровизации. С одной стороны, страна входит в топ-10 по количеству интернет-пользователей и демонстрирует впечатляющие темпы роста цифровой экономики. С другой — сталкивается с серьёзными вызовами в области массового развития цифровых навыков населения.

По данным Цифрового диктанта 2024 года, индекс цифровой грамотности россиян составил 6,65 балла из 10 возможных. Этот показатель, несмотря на кажущуюся скромность, отражает сложную картину цифрового развития страны. Самые высокие результаты продемонстрировали участники 10-13 лет (7,08 балла), что подтверждает тенденцию раннего освоения цифровых технологий. Неожиданно низкие результаты показала молодёжь 18-25 лет — всего 6,19 балла.

Эта «цифровая аномалия» российской молодёжи требует особого внимания. Казалось бы, люди, выросшие с гаджетами, должны демонстрировать высокий уровень цифровой грамотности. Однако исследования показывают, что интуитивное использование социальных сетей и игр не формирует комплексных цифровых компетенций. Молодые россияне хорошо разбираются в развлекательном контенте, но испытывают сложности с информационной безопасностью, критическим анализом данных и профессиональным использованием цифровых инструментов.

График: Динамика цифровой грамотности по возрастным группам в России за 2020-2024 годы

Государственная политика в области цифрового развития демонстрирует амбициозные планы, но неравномерные результаты. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает кардинальную трансформацию всех сфер жизни. Бюджет проекта на 2019-2024 годы составил более 1,6 триллиона рублей. К концу 2024 года широкополосным доступом в интернет были обеспечены 100% социально значимых объектов и 86,4% домохозяйств страны.

Впечатляющие цифры инфраструктурного развития, однако, не всегда транслируются в рост человеческого капитала. Более 250 тысяч студентов были зачислены на «цифровые» факультеты вузов в рамках нацпроекта , но это капля в море по сравнению с потребностями общества в цифровых компетенциях.

Региональная дифференциация остаётся одним из главных вызовов российской цифровизации. Москва, Московская область, Белгородская, Тульская и Ярославская области показывают высокие рейтинги по развитию цифровой экономики. Центральный федеральный округ в целом занимает лидирующие позиции по большинству показателей цифрового развития. Однако между лидерами и аутсайдерами сохраняется значительный разрыв.

Интересную картину показывает анализ индустриальных регионов. Исследование показало, что в регионах с развитой промышленностью цифровые технологии используются более интенсивно на 1-7% по сравнению со средним уровнем по России. Это связано с потребностями современного производства, которое не может функционировать без цифровых решений.

Образовательная система России переживает период активной цифровой трансформации. К началу 2024 года все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение. ФГИС «Моя школа» обеспечивает доступ к более чем 6,5 тысячи образовательных материалов. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019-2023 годах техника была закуплена для 19 053 образовательных организаций.

Однако цифровизация школ пока не привела к значительному улучшению цифровых компетенций выпускников. Проблема заключается в том, что наличие техники и доступ к цифровым ресурсам не автоматически формируют цифровую грамотность. Необходимы специальные образовательные программы, подготовленные педагоги и системный подход к развитию цифрового мышления.

Корпоративный сектор демонстрирует неоднозначные результаты в области цифровизации. С одной стороны, крупные российские компании активно внедряют цифровые решения и требуют соответствующих компетенций от сотрудников. С другой стороны, исследование эффективности государственных механизмов поддержки цифровизации показывает низкую осведомлённость предприятий о доступных инструментах. Многие компании не готовы к использованию отечественных IT-решений или не заинтересованы в этом.

Социальная поддержка развития цифровых навыков в России имеет фрагментарный характер. Действуют различные программы — от федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» до региональных инициатив типа «Московского долголетия». Особое внимание уделяется обучению пожилых людей, которые являются наиболее уязвимой группой в цифровом обществе.

Проект «Азбука интернета» Ростелекома и Пенсионного фонда с 2014 года обучает пенсионеров и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и интернетом. Однако масштабы этих программ не соответствуют потребностям общества.

Школа цифрового века: как учат и чему учат

Восьмилетний Артём из московской школы объясняет одноклассникам принципы работы алгоритма. На экране планшета он создаёт простую программу, которая управляет виртуальным роботом. Для него программирование — такой же естественный способ решения задач, как арифметика для его родителей. В соседней школе в Рязанской области дети по-прежнему изучают информатику по учебникам десятилетней давности, а единственный компьютерный класс работает по расписанию раз в неделю.

Этот контраст отражает главную проблему российского образования в эпоху цифровизации — огромный разрыв между декларируемыми целями и реальной практикой. Формально все школы страны включены в процесс цифровой трансформации, но качество и глубина этого процесса кардинально различаются.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ставит амбициозные задачи по созданию современной цифровой инфраструктуры образования. К 2024 году планировалось создать условия для эффективного использования цифровых технологий во всех образовательных организациях. В школах установлено 3,8 миллиона компьютеров, из которых 3,2 миллиона используются в учебных целях. Около 99,67% общеобразовательных организаций обеспечены доступом к интернету.

Впечатляющие цифры техического оснащения, однако, не всегда коррелируют с качеством цифрового образования. Проблема заключается не в количестве устройств, а в их эффективном использовании для развития цифровых компетенций учащихся.

Сеть центров «IT-куб» представляет более целенаправленный подход к цифровому образованию. К концу 2023 года функционировало 261 такое учреждение , которые обеспечивают ускоренное освоение актуальных знаний в сфере информационных технологий. Эти центры реализуют дополнительные образовательные программы технической направленности и показывают более высокие результаты в формировании практических цифровых навыков.

Содержание цифрового образования в российских школах постепенно эволюционирует от изучения конкретных программ к развитию цифрового мышления. Современные образовательные программы включают:

Основы алгоритмического мышления, которые формируют способность разбивать сложные задачи на простые шаги и создавать последовательности действий для их решения. Это базовый навык, необходимый не только для программирования, но и для эффективной работы с любыми цифровыми инструментами.

Информационную безопасность — один из критически важных разделов, который часто недооценивается в традиционном образовании. Школьники изучают принципы защиты персональных данных, распознавания мошеннических схем, создания надёжных паролей и безопасного поведения в интернете.

Медиаграмотность и критическое мышление в цифровой среде становятся особенно важными в эпоху информационного изобилия. Учащиеся учатся проверять источники информации, распознавать фейковые новости, понимать принципы работы алгоритмов социальных сетей.

Основы создания цифрового контента — от простейших презентаций до мультимедийных проектов. Это включает работу с изображениями, видео, аудио, понимание принципов дизайна и эффективной коммуникации.

Подготовка педагогов остаётся узким местом цифровой трансформации образования. Около 1,4 миллиона педагогических работников подключены к федеральной информационно-сервисной платформе ЦОС , но далеко не все из них готовы эффективно использовать цифровые инструменты в образовательном процессе.

Многие учителя старшего поколения испытывают трудности с освоением новых технологий. При этом молодые педагоги, хотя и владеют пользовательскими навыками, не всегда умеют методически грамотно интегрировать цифровые инструменты в учебный процесс. Необходимы специальные программы педагогической переподготовки, которые помогли бы учителям не просто освоить новые инструменты, а изменить подходы к обучению.

Дистанционное обучение получило мощный импульс развития во время пандемии и стало постоянной частью образовательного процесса. С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые правила применения электронного обучения, которые закрепляют требования к цифровым образовательным технологиям.

Школы теперь обязаны обеспечивать учеников доступом к учебным планам, электронным библиотечным системам, государственным информационным системам. Они должны формировать цифровое индивидуальное портфолио обучающегося, которое включает оценки и выполненные работы.

Региональные различия в качестве цифрового образования остаются значительными. Если в Москве и Санкт-Петербурге многие школы используют современные образовательные платформы и имеют высокоскоростной интернет, то в отдалённых регионах школы часто ограничиваются формальным соблюдением требований по техническому оснащению.

Особенно сложная ситуация в сельских школах, где недостаток ресурсов сочетается с нехваткой квалифицированных кадров. В рамках регионального проекта «Сетевой учитель Новосибирской области» делается попытка решить эту проблему за счёт дистанционного обучения детей из сельских школ городскими учителями.

Дополнительное образование играёт всё более важную роль в развитии цифровых навыков. Кружки робототехники, программирования, создания игр и мультимедиа-контента часто оказываются более эффективными в формировании практических цифровых компетенций, чем формальные уроки информатики.

Многие родители вкладывают значительные средства в дополнительное цифровое образование детей, понимая, что школьная программа не обеспечивает необходимый уровень подготовки. Это создаёт новую форму образовательного неравенства, когда качество цифровых компетенций зависит от финансовых возможностей семьи.

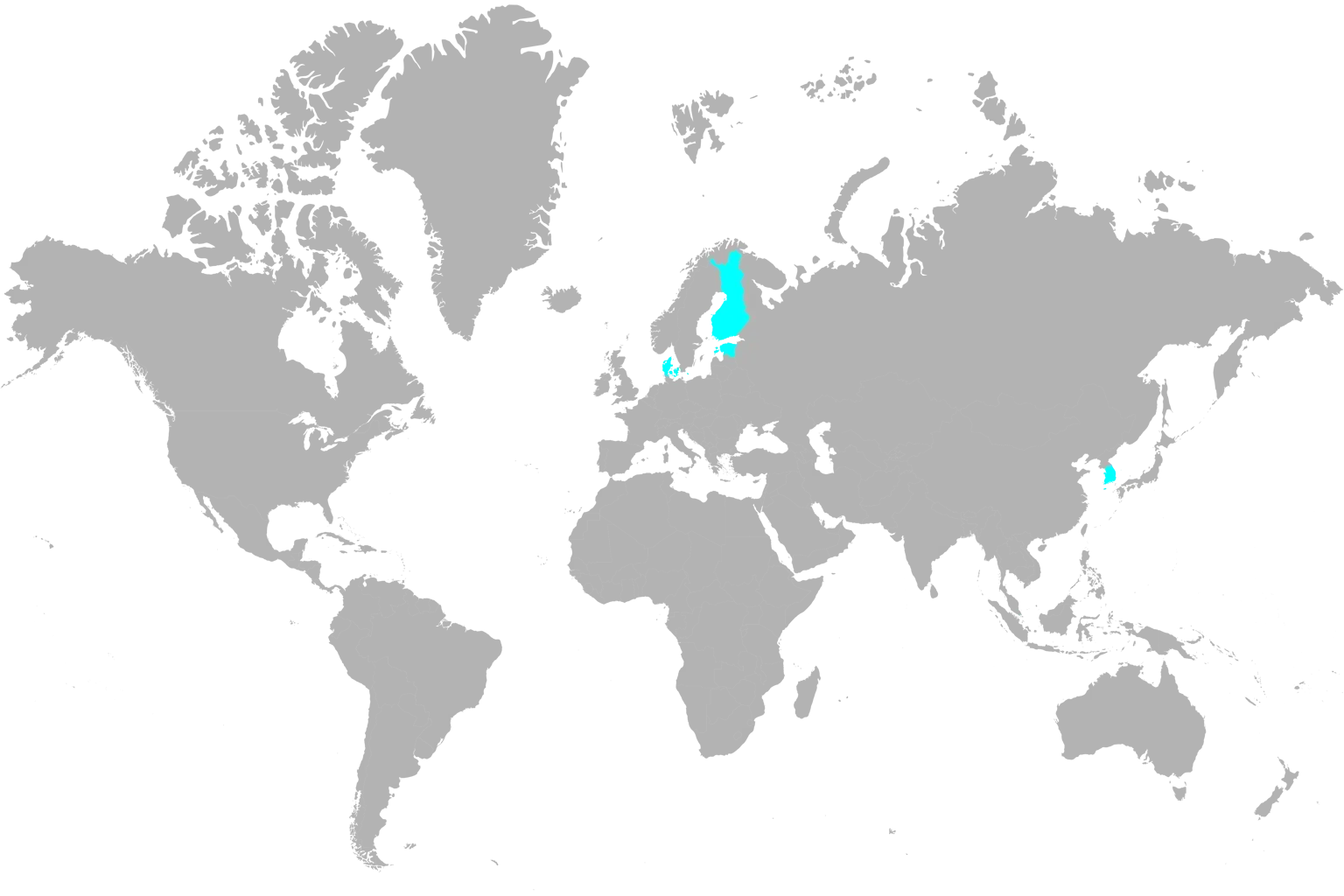

Мировые лидеры: уроки Финляндии, Сингапура и других стран

Успех национальных программ цифровизации образования во многом зависит не от объёма инвестиций, а от понимания целей и системности подхода. Анализ опыта мировых лидеров показывает разнообразие эффективных стратегий развития цифровых навыков населения.

Финляндия выбрала путь глубокой интеграции цифровых технологий в образовательный процесс без потери фокуса на развитии критического мышления и творческих способностей. Финская модель образования, получившая признание благодаря высоким результатам в международных исследованиях PISA, демонстрирует особый подход к цифровизации.

Ключевой принцип финской системы — использование технологий для решения педагогических задач, а не наоборот. Цифровые инструменты внедряются только тогда, когда они действительно улучшают качество обучения или делают его более доступным. При этом особое внимание уделяется подготовке учителей, которые должны не просто уметь пользоваться технологиями, а понимать, как интегрировать их в учебный процесс.

Финляндия активно экспортирует свой образовательный опыт через программу «Future Learning Finland», объединяющую 74 участника — от университетов до коммерческих предприятий в сфере образовательных технологий. Эта программа показывает, как можно монетизировать успешный опыт развития цифрового образования.

Схема: Финская модель интеграции цифровых технологий в образование

Сингапур демонстрирует альтернативный подход, основанный на тесном взаимодействии государства и частного сектора. Сингапурская модель цифрового предпринимательства показывает, как создать экосистему, в которой развитие цифровых навыков становится экономической необходимостью.

Правительство Сингапура сосредоточилось на создании цифровой инфраструктуры мирового уровня и привлечении международных инвестиций в цифровой сектор. За период с 2010 по 2021 год инвестиции в цифровое предпринимательство выросли с 100 миллионов до 3,8 миллиарда долларов. Это создало мощный стимул для развития цифровых компетенций населения.

Сингапурский опыт показывает важность упрощения бюрократических процедур и создания прозрачной системы регулирования. Открытие бизнеса занимает около 15 минут, что стимулирует предпринимательскую активность в цифровой сфере.

Южная Корея сделала ставку на массовое техническое образование и создание культуры непрерывного обучения. Корейская система образования интегрирует цифровые технологии на всех уровнях — от начальной школы до университета. Особое внимание уделяется развитию навыков программирования и робототехники.

Корейский подход характеризуется высокими инвестициями в образовательную инфраструктуру и подготовку кадров. Страна стала одним из лидеров в области создания образовательных технологий и экспорта образовательных решений.

Эстония представляет пример небольшой страны, которая смогла стать цифровым лидером благодаря системному подходу и политической воле. Эстонская программа «e-Estonia» охватывает все аспекты цифровизации — от электронного правительства до цифрового образования.

Ключевой особенностью эстонского опыта является раннее начало цифрового образования. Программирование изучается в школах с первого класса, что формирует цифровое мышление с раннего возраста. При этом акцент делается не на изучении конкретных языков программирования, а на развитии алгоритмического мышления.

Дания создала одну из самых эффективных систем цифрового правительства, что стимулировало развитие цифровых навыков населения. Датская модель показывает, как государственные услуги могут стать драйвером цифровой грамотности граждан.

Когда основные государственные услуги доступны только в цифровом формате, граждане вынуждены осваивать соответствующие навыки. При этом система поддержки помогает тем, кто испытывает трудности с адаптацией к цифровой среде.

Общие принципы успешных стратегий можно выделить на основе анализа мирового опыта:

Системность подхода — успешные страны не ограничиваются отдельными проектами, а создают комплексные экосистемы цифрового развития, которые охватывают образование, государственные услуги, бизнес-среду и социальную поддержку.

Фокус на человеческом капитале — технологическая инфраструктура важна, но решающее значение имеет подготовка людей, способных эффективно использовать цифровые инструменты. Это требует долгосрочных инвестиций в образование и переподготовку кадров.

Адаптивность и гибкость — успешные системы способны быстро адаптироваться к изменениям технологий и потребностей общества. Они не привязаны к конкретным технологическим решениям, а сосредоточены на развитии универсальных компетенций.

Государственно-частное партнёрство — ни одна страна не смогла достичь успеха в цифровизации без эффективного взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. Каждый сектор вносит свой вклад в создание цифровой экосистемы.

Международное сотрудничество — лидирующие страны активно участвуют в международном обмене опытом и не замыкаются в национальных границах. Они одновременно учатся у других и делятся собственными достижениями.

Угрозы цифрового мира: безопасность как базовая компетенция

Анна, молодая мать из Екатеринбурга, получила SMS с просьбой срочно обновить данные банковской карты. Сообщение выглядело официальным, содержало логотип её банка и ссылку на якобы официальный сайт. Она прошла по ссылке, ввела данные карты и PIN-код. Через час с её счёта исчезло 150 тысяч рублей — все семейные сбережения. Анна стала жертвой фишинга — одного из самых распространённых видов киберпреступлений.

История Анны типична для современной России. За последние пять лет количество киберпреступлений в стране выросло в два раза и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Более половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. ФБР зарегистрировало в 2023 году более 880 тысяч жалоб на киберпреступность с общим ущербом 12,5 миллиарда долларов.

Эволюция киберугроз происходит быстрее, чем развитие защитных механизмов и навыков пользователей. Современные мошенники используют изощрённые методы социальной инженерии, искусственный интеллект для создания поддельного контента и глубокое знание психологии для манипулирования жертвами.

Фишинг эволюционировал от примитивных писем с грамматическими ошибками до профессионально выполненных копий официальных сайтов банков и государственных служб. Мошенники используют актуальную информацию о жертвах из социальных сетей и открытых источников, что делает их сообщения максимально убедительными.

Социальная инженерия стала особенно опасной для пожилых людей. Мошенники представляются сотрудниками банков, силовых структур или социальных служб и умело играют на страхах и доверии жертв. По данным исследований, пожилые люди часто становятся жертвами таких схем из-за недостаточной цифровой осведомлённости.

Кража персональных данных превратилась в индустрию с оборотом миллиардов долларов. Персональные данные россиян продаются на специализированных площадках в даркнете, где цена полного набора документов человека может составлять от 500 до 5000 рублей в зависимости от полноты информации.

Брокеры данных легально собирают и продают информацию о пользователях, создавая детальные цифровые профили. Эта информация может быть использована не только для таргетированной рекламы, но и для мошенничества. Многие люди не осознают, какой объём данных о них собирается и как эта информация может быть использована против них.

Украинские кол-центры стали особой угрозой для российских граждан. По данным исследования группы компаний «Сбер», на Украине действует более тысячи мошеннических кол-центров с общим числом сотрудников около 100 тысяч человек. 92% звонков этих центров направлены на Россию.

Мошенники из украинских кол-центров используют схемы запугивания жертв несуществующим уголовным преследованием или долговой зависимостью. Они могут располагать подробной информацией о жертве, что делает их звонки особенно убедительными. Нередко жертвами становятся высокообразованные люди, включая представителей интеллигенции и государственных служащих.

Цифровая безопасность как компетенция включает не только технические навыки, но и психологическую устойчивость к манипуляциям. Современному пользователю необходимо:

Понимать принципы работы основных типов мошеннических схем и уметь их распознавать. Это включает знание признаков фишинговых сайтов, понимание того, как работает социальная инженерия, и здоровый скептицизм к неожиданным предложениям и требованиям.

Владеть техническими методами защиты — от создания надёжных паролей до использования двухфакторной аутентификации. Многие россияне до сих пор используют простые пароли типа «123456» или «password», что делает их уязвимыми для взлома.

Понимать принципы защиты персональных данных и осознанно подходить к их раскрытию. Это включает понимание настроек приватности в социальных сетях, осторожность при заполнении онлайн-форм и понимание рисков публичного обмена личной информацией.

Уметь безопасно совершать финансовые операции в интернете. Россияне всё чаще пользуются интернет-банкингом и электронной коммерцией, но не всегда понимают принципы безопасных транзакций.

Особая уязвимость пожилых людей требует специального внимания. Около 50% пожилых людей не владеют даже базовыми цифровыми навыками , что делает их лёгкой мишенью для мошенников. При этом именно люди старшего возраста часто имеют накопления, что привлекает киберпреступников.

Программы цифровой грамотности для пожилых людей должны особое внимание уделять вопросам безопасности. Проекты типа «Азбука интернета» включают модули по цифровой безопасности, но их охват остаётся недостаточным.

Корпоративная цифровая безопасность также зависит от уровня компетенций сотрудников. Большинство серьёзных кибератак на компании начинается с компрометации учётных данных рядовых сотрудников. Поэтому развитие культуры цифровой безопасности становится важной задачей для бизнеса.

Российские компании всё чаще вкладывают ресурсы в обучение сотрудников основам цифровой безопасности. Это включает регулярные тренинги, симуляции фишинговых атак и формирование корпоративных политик безопасности.

Цифровые технологии: от простого к сложному

Современному человеку сложно представить, что первый персональный компьютер IBM PC 1981 года обладал меньшей вычислительной мощностью, чем современная зубная щётка с Bluetooth. За четыре десятилетия цифровые технологии проделали путь от специализированных инструментов для узких профессиональных задач до универсальной среды жизнедеятельности человека.

Определение цифровых технологий эволюционировало вместе с их развитием. В середине XX века под цифровыми понимались технологии, где информация преобразовывалась в дискретный набор данных из нулей и единиц, в противовес аналоговым системам с непрерывным сигналом. Сегодня цифровые технологии — это комплексная экосистема инновационных средств, основанных на использовании цифровой информации и обработке данных с помощью компьютеров и электронных устройств.

Современные цифровые технологии включают шесть основных категорий :

Устройства — все гаджеты, способные принимать и обрабатывать цифровой сигнал: от смартфонов и компьютеров до умных часов и 3D-принтеров. Эти устройства стали продолжением человеческих возможностей, расширяя наши способности к вычислениям, коммуникации и творчеству.

Данные в цифровых форматах представляют собой универсальный код, который могут читать различные устройства. Цифровые форматы позволяют сохранять, обрабатывать и передавать информацию без потерь качества, что кардинально изменило возможности работы с информацией.

Передача данных через компьютерные сети и беспроводной интернет обеспечивает мгновенную коммуникацию на любые расстояния. По данным глобального отчёта, интернетом пользуется почти 65% мирового населения.

Хранение данных, особенно облачные технологии, освободили пользователей от ограничений физических носителей. Миллионы людей хранят свои файлы в облачных сервисах, что обеспечивает доступность данных с любого устройства и защищает от потери информации.

Обработка данных включает программное обеспечение от простых текстовых редакторов до сложных систем искусственного интеллекта. CRM-системы помогают компаниям управлять клиентской базой, алгоритмы машинного обучения создают персональные рекомендации, а автоматизация освобождает людей от рутинных операций.

Защита данных через криптографию и другие технологии безопасности обеспечивает конфиденциальность и целостность информации. Эти технологии используются в банковских переводах, цифровых подписях и VPN-сервисах.

Искусственный интеллект и машинное обучение представляют новый этап развития цифровых технологий. Нейронные сети, являющиеся ключевой технологией искусственного интеллекта, уже закрепились в большинстве секторов человеческой деятельности. ИИ способен анализировать огромные массивы данных, находить закономерности, недоступные человеческому восприятию, и автоматизировать сложные интеллектуальные процессы.

Применения ИИ в повседневной жизни включают голосовые помощники, системы рекомендаций в стриминговых сервисах, автоматические переводчики, системы распознавания лиц и медицинскую диагностику. В ближайшие годы ИИ будет всё глубже интегрироваться в различные сферы деятельности.

Интернет вещей (IoT) превращает обычные предметы в «умные» устройства, способные собирать данные и взаимодействовать друг с другом. Умные дома, носимые устройства, промышленные датчики — все эти технологии создают новую реальность, где физический и цифровой миры сливаются воедино.

Блокчейн и криптовалюты представляют альтернативную модель организации цифровых процессов, основанную на децентрализации и криптографической защите. Эти технологии могут кардинально изменить принципы финансовых операций, управления данными и цифровой идентификации.

Виртуальная и дополненная реальность создают новые возможности для обучения, развлечений и профессиональной деятельности. VR и AR технологии позволяют создавать иммерсивные образовательные среды, проводить виртуальные встречи и тренинги, моделировать сложные процессы.

Квантовые вычисления, хотя пока находятся в стадии развития, обещают революционный прорыв в вычислительных возможностях. Квантовые компьютеры смогут решать задачи, практически неразрешимые для классических компьютеров, что откроет новые возможности в криптографии, моделировании и оптимизации.

Цифровые технологии имеют как преимущества, так и ограничения. Среди главных преимуществ — высокая скорость обработки данных, точность передачи информации, возможность автоматизации процессов и масштабируемость решений. Основные недостатки включают высокое энергопотребление, зависимость от электроснабжения, уязвимость к кибератакам и негативное воздействие на окружающую среду.

Критическое мышление в эпоху фейк-ньюс

В январе 2024 года в российских социальных сетях распространилось видео, где якобы показывалось, как искусственный интеллект в реальном времени создаёт поддельные новостные сюжеты. Ролик набрал миллионы просмотров, вызвал бурные дискуссии о угрозах ИИ и был процитирован несколькими федеральными СМИ. Через неделю выяснилось, что само видео было создано с помощью ИИ и представляло собой мета-фейк — поддельное видео о создании поддельных видео.

Этот случай идеально иллюстрирует главный вызов информационной эпохи: в мире, где любой контент может быть подделан, а скорость распространения информации превышает возможности её проверки, критическое мышление становится базовым навыком выживания.

Масштаб проблемы дезинформации в цифровой среде трудно переоценить. Недавняя пандемия COVID-19 подчеркнула эту проблему особенно остро, поскольку вызвала поток фейковых новостей, которые быстро распространились через интернет, приводя к дезинформации населения. Социальные сети стали основным каналом распространения как достоверной информации, так и дезинформации.

Алгоритмы социальных платформ часто способствуют распространению сенсационного и эмоционально окрашенного контента, поскольку он генерирует больше взаимодействий пользователей. Это создаёт информационные «пузыри», где люди получают только ту информацию, которая подтверждает их существующие убеждения.

Критическое мышление в цифровой среде требует особых навыков, которые кардинально отличаются от традиционной работы с информацией. Если раньше основными источниками информации были профессиональные СМИ с редакционными стандартами, то сегодня каждый пользователь интернета может быть источником и распространителем информации.

Ключевые навыки критического мышления в цифровой среде включают :

Способность оценивать надёжность источника информации. Это включает понимание различий между профессиональными СМИ, блогерами, официальными источниками и анонимными аккаунтами. Современному пользователю необходимо уметь быстро оценивать авторитетность источника и его потенциальные мотивы.

Умение проверять факты через независимые источники. Принцип «доверяй, но проверяй» становится особенно важным в эпоху быстрого распространения информации. Навыки фактчекинга включают использование специализированных сервисов проверки фактов, поиск первоисточников и сопоставление информации из разных источников.

Понимание принципов работы алгоритмов социальных сетей и их влияния на восприятие информации. Современные пользователи должны осознавать, что их информационная диета формируется алгоритмами, которые могут создавать искажённое представление о реальности.

Способность распознавать эмоциональную манипуляцию и пропаганду. Это включает понимание принципов воздействия на эмоции, распознавание демагогических приёмов и умение отделять эмоциональную реакцию от рационального анализа.

Когнитивные искажения в цифровой среде усиливаются техническими особенностями интернет-коммуникации. Подтверждающее смещение — склонность искать информацию, которая подтверждает существующие убеждения, — особенно ярко проявляется в персонализированных алгоритмах поиска и социальных сетей.

Эффект ложного консенсуса заставляет людей переоценивать распространённость своих взглядов, поскольку они взаимодействуют преимущественно с единомышленниками в социальных сетях. Это может приводить к радикализации взглядов и снижению толерантности к альтернативным точкам зрения.

Доступность информации создаёт иллюзию знания — люди путают лёгкость поиска информации с её пониманием. Google-эффект приводит к тому, что люди хуже запоминают факты, которые легко найти в интернете, но при этом переоценивают свои знания.

Глубокие подделки (deepfakes) представляют качественно новый вызов для критического мышления. Технологии искусственного интеллекта позволяют создавать convincing поддельные видео и аудиозаписи, которые трудно отличить от настоящих даже экспертам.

В ближайшие годы способность распознавать deepfakes станет критически важным навыком. Это требует понимания технических ограничений современных технологий создания синтетического контента и знания характерных признаков искусственно созданного материала.

Развитие критического мышления в цифровой среде требует специального обучения, которое пока не стало частью массовой образовательной практики. Навыки критического мышления особенно ценны в эпоху постправды, когда факты и доказательства имеют меньшую силу в формировании общественного мнения, чем личные убеждения и эмоциональные призывы.

Эффективное развитие критического мышления требует практических упражнений и регулярной рефлексии. Важно создавать ситуации, где люди вынуждены анализировать противоречивую информацию, сопоставлять разные точки зрения и формулировать обоснованные выводы.

Образовательные программы должны включать не только технические аспекты работы с информацией, но и психологические механизмы восприятия и обработки данных. Студенты должны понимать, как работает их собственное мышление, какие у него есть систематические ошибки и как их можно компенсировать.

Критическое мышление в цифровой среде — это не только индивидуальный навык, но и коллективная компетенция общества. Чем больше людей владеют навыками критического анализа информации, тем сложнее становится массово распространять дезинформацию и манипулировать общественным мнением.

Профессии будущего: что изменится на рынке труда

Антон работал бухгалтером в небольшой фирме уже пятнадцать лет. Его день состоял из знакомых процедур: ввод данных, сверка документов, подготовка отчётов. В 2023 году компания внедрила систему автоматизации, которая за секунды выполняла операции, на которые у Антона уходили часы. Вместо увольнения ему предложили переквалификацию в аналитика данных. Сегодня он настраивает алгоритмы, анализирует закономерности в финансовых потоках и консультирует руководство по стратегическим решениям. Его зарплата выросла вдвое, но и требования к компетенциям кардинально изменились.

История Антона типична для миллионов российских работников, которые сталкиваются с трансформацией рынка труда под влиянием цифровых технологий. По данным федерального проекта «Содействие занятости», обучение цифровым навыкам позволяет социально уязвимым группам граждан эффективно встраиваться в экономические процессы и достоверно повышает их заработную плату.

Исчезающие профессии характеризуются высокой степенью рутинности и предсказуемости. Автоматизация в первую очередь затрагивает работу, которая включает повторяющиеся операции по чётким алгоритмам. Это касается не только рабочих специальностей, но и многих офисных позиций.

Банковские операционисты, кассиры, диспетчеры, операторы call-центров, архивариусы — эти профессии активно замещаются цифровыми решениями. Однако важно понимать, что исчезают не люди, а конкретные функции. Многие работники успешно переквалифицируются в смежные области, где их опыт остаётся востребованным.

Трансформирующиеся профессии сохраняют свою актуальность, но кардинально меняют содержание. Врачи начинают использовать системы искусственного интеллекта для диагностики, учителя интегрируют цифровые инструменты в образовательный процесс, журналисты работают с большими данными и автоматизированной аналитикой.

Ключевая особенность трансформирующихся профессий — необходимость непрерывного обучения. Технологии развиваются быстрее, чем традиционные образовательные циклы, поэтому профессионалы должны постоянно осваивать новые инструменты и подходы.

Новые профессии возникают на стыке традиционных отраслей и цифровых технологий. Специалист по данным, разработчик пользовательских интерфейсов, кибер-аналитик, цифровой маркетолог — эти профессии не существовали двадцать лет назад, а сегодня входят в число самых востребованных.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» более 250 тысяч студентов были зачислены на «цифровые» факультеты вузов, а свыше 70 тысяч окончили обучение по направлению «Цифровые профессии». Это показывает масштабы подготовки кадров для новой экономики.

Гибридные компетенции становятся особенно ценными. Работодатели ищут специалистов, которые сочетают глубокие знания предметной области с цифровыми навыками. Агроном, понимающий принципы точного земледелия, врач, владеющий телемедициной, учитель, умеющий создавать интерактивный образовательный контент — такие профессионалы получают значительные преимущества на рынке труда.

Развитие soft skills приобретает критическое значение в эпоху автоматизации. Навыки, которые сложно формализовать и автоматизировать, становятся основой конкурентоспособности человека. Критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект, способность к коммуникации и сотрудничеству — эти компетенции отличают человека от машины.

Исследования показывают, что наиболее успешными оказываются специалисты, которые могут эффективно взаимодействовать как с людьми, так и с цифровыми системами. Они становятся «переводчиками» между технологическими возможностями и человеческими потребностями.

Предпринимательские навыки приобретают новое значение в условиях цифровой экономики. Низкие барьеры входа в цифровой бизнес позволяют создавать стартапы с минимальными стартовыми инвестициями. Понимание принципов цифрового маркетинга, работы с данными и автоматизации процессов становится базовым требованием для предпринимателей.

Успешный опыт таких стран, как Сингапур, показывает важность создания экосистемы, где предпринимательские и цифровые навыки взаимно усиливают друг друга. Упрощение административных процедур и доступность цифровых инструментов стимулируют создание новых бизнесов.

Непрерывное образование становится необходимостью, а не опцией. Традиционная модель «образование — работа — пенсия» заменяется циклической моделью, где периоды обучения и работы чередуются на протяжении всей жизни.

Федеральный проект «Содействие занятости» показывает эффективность программ переподготовки взрослых. Участники проекта не только повышают свою заработную плату, но и получают возможность трудоустройства на более высокие должности в реальном секторе экономики.

Региональная специфика рынка труда создаёт дополнительные вызовы для развития цифровых профессий. В промышленных регионах цифровые технологии используются более интенсивно, что создаёт больше возможностей для применения соответствующих навыков. Однако в отдалённых регионах может не хватать рабочих мест, требующих высокого уровня цифровых компетенций.

Развитие удалённой работы частично решает проблему географического распределения возможностей, но создаёт новые требования к самоорганизации и цифровой коммуникации.

Цифровая пропасть поколений: как её преодолеть

Семьдесятилетняя Галина Петровна из Воронежа вызвала скорую помощь через мобильное приложение. Месяц назад она с трудом умела отвечать на звонки, а сегодня самостоятельно записывается к врачу, заказывает лекарства онлайн и общается с внуками в видеочатах. Её учителем стала четырнадцатилетняя соседка Настя, которая каждый вечер после школы проводила с бабушкой «уроки интернета». В обмен Галина Петровна учила девочку печь пироги и рассказывала истории о послевоенном детстве.

Эта история иллюстрирует один из самых перспективных подходов к преодолению цифрового разрыва между поколениями — взаимное обучение, где опыт и мудрость старшего поколения сочетаются с цифровой интуицией молодёжи.

Масштаб проблемы цифрового неравенства по возрасту в России значителен. Согласно исследованиям, около 50% пожилых людей не владеют даже электронными поисковыми сервисами. При этом лица от 60 лет и старше особенно уязвимы в условиях, когда цифровизация распространилась практически на все сферы жизни.

Причины цифровой неграмотности пожилых людей многофакторны. Ослабление социальных связей после выхода на пенсию, завершение активной трудовой карьеры, проблемы со здоровьем — всё это снижает интерес к освоению новых технологий. Особенно заметно влияет отсутствие трудовой занятости, поскольку современная работа часто требует использования цифровых инструментов.

Психологические барьеры играют не меньшую роль, чем технические сложности. Исследование бельгийских учёных выявило ключевые факторы, мешающие людям старше 65 лет осваивать цифровые технологии. Страх сделать что-то неправильно и «сломать» устройство, боязнь выглядеть глупо в глазах более молодых пользователей, ощущение, что технологии «не для их возраста» — эти психологические установки часто оказываются сильнее объективных трудностей.

Физиологические особенности старения также влияют на процесс освоения цифровых технологий. Ухудшение зрения затрудняет работу с мелким текстом на экранах, снижение подвижности пальцев осложняет использование сенсорных экранов, замедление когнитивных процессов требует больше времени для освоения новой информации.

Однако эти ограничения не являются непреодолимыми. Современные устройства предлагают множество возможностей адаптации: увеличение шрифта, голосовое управление, упрощённые интерфейсы. Ключевой фактор успеха — правильно организованный процесс обучения, учитывающий особенности восприятия и мотивации пожилых людей.

Успешные программы обучения пожилых людей цифровым навыкам демонстрируют несколько ключевых принципов:

Индивидуальный подход и малые группы позволяют учитывать различный уровень подготовки и скорость освоения материала. Групповое обучение также создаёт социальную поддержку и мотивацию.

Практическая направленность — обучение строится вокруг конкретных задач, которые важны для учащихся: общение с родственниками, получение государственных услуг, медицинская помощь, покупки.

Постепенное усложнение материала от самых базовых навыков к более сложным операциям. Каждый этап должен быть полностью освоен перед переходом к следующему.

Многократное повторение и закрепление навыков через практические упражнения. Пожилые люди лучше усваивают информацию при неоднократном воспроизведении.

Проект «Азбука интернета» Ростелекома и Пенсионного фонда РФ действует с 2014 года и стал одним из наиболее масштабных в России. Программа охватывает основы работы с компьютером и интернетом, но её географический охват и интенсивность пока недостаточны для решения проблемы в национальном масштабе.

Социальные программы типа «Московское долголетие» и «Активное долголетие» косвенно способствуют развитию цифровых навыков через дистанционные мероприятия и лекции. Участие в онлайн-активностях мотивирует пожилых людей осваивать необходимые технические навыки.

Роль семьи в цифровом образовании старшего поколения трудно переоценить. Внуки и взрослые дети часто становятся первыми учителями цифровых технологий для своих бабушек и дедушек. Однако этот процесс не всегда проходит гладко из-за различий в стилях обучения и коммуникации между поколениями.

Молодые люди, выросшие с цифровыми технологиями, часто не понимают, почему старшему поколению сложно освоить то, что кажется интуитивно понятным. Они склонны объяснять слишком быстро, пропускать «очевидные» шаги и проявлять нетерпение при повторении одной и той же информации.

Межпоколенческие программы обучения показывают высокую эффективность, когда правильно организованы. Молодые волонтёры, прошедшие специальную подготовку по методике обучения пожилых людей, могут стать отличными наставниками. Такие программы приносят пользу обеим сторонам: пожилые люди получают терпеливую поддержку и индивидуальное внимание, а молодёжь развивает эмпатию, коммуникативные навыки и социальную ответственность.

Корпоративные программы поддержки пожилых сотрудников в освоении цифровых технологий становятся важной частью управления человеческими ресурсами. Многие опытные специалисты обладают уникальными знаниями и навыками, но нуждаются в поддержке для адаптации к цифровой рабочей среде.

Успешные программы включают специальные тренинги для пожилых сотрудников, создание пар наставничества между молодыми и опытными работниками, адаптацию рабочих мест под потребности старшего поколения.

Технологическое решение проблемы цифрового разрыва включает разработку интерфейсов, специально адаптированных для пожилых пользователей. Это упрощённые операционные системы, крупные кнопки, голосовое управление, автоматизированная настройка устройств.

Однако технологические решения должны дополняться, а не заменять человеческую поддержку и обучение. Самые совершенные интерфейсы не помогут, если пользователь боится к ним прикоснуться или не понимает их базовых принципов.

Государственная политика: стратегии и реальность

В 2018 году Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года, который запустил масштабную трансформацию российского общества. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» с бюджетом более 1,6 триллиона рублей стал одним из самых амбициозных в современной истории России. Шесть лет спустя можно оценить результаты этой инициативы и понять, что получилось, а что требует пересмотра подходов.

Архитектура национального проекта включала семь федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление и искусственный интеллект.

К концу 2024 года были достигнуты впечатляющие количественные показатели: широкополосным доступом в интернет обеспечены 100% социально значимых объектов и 86,4% домохозяйств страны. Более 1000 государственных услуг переведено в электронный вид. В рамках проекта создана сеть из 261 центра цифрового образования «IT-куб».

Образовательный компонент проекта продемонстрировал количественные успехи: 250 тысяч студентов зачислено на «цифровые» факультеты вузов, более 70 тысяч окончили обучение по направлению «Цифровые профессии». Однако качественные результаты вызывают вопросы. Несмотря на массовое техническое оснащение школ и рост количества «цифровых» специальностей, уровень цифровых навыков населения остаётся критически низким.

Проблема заключается в том, что государственная политика сосредоточилась преимущественно на создании инфраструктуры и количественных показателях, уделяя недостаточно внимания качественному содержанию цифрового образования и развитию реальных компетенций граждан.

Исполнение бюджета национального проекта показало неравномерные результаты. По данным Минфина, исполнение расходов на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» за 11 месяцев 2020 года составило всего 41,2%, что стало худшим результатом среди всех национальных проектов. Это свидетельствует о сложностях в практической реализации амбициозных планов.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» стал одним из ключевых направлений, но его результативность остаётся спорной. Формально созданы новые образовательные программы и увеличен выпуск IT-специалистов, но разрыв между потребностями реальной экономики и качеством подготовки кадров сохраняется.

Особенно проблематична ситуация с переподготовкой взрослого населения. Большинство программ ориентированы на молодёжь и студентов, в то время как миллионы работающих россиян нуждаются в развитии цифровых компетенций для сохранения конкурентоспособности на рынке труда.

Региональная дифференциация остаётся одним из главных вызовов российской цифровой политики. Москва, Санкт-Петербург и несколько других регионов-лидеров демонстрируют высокие темпы цифрового развития, в то время как значительная часть субъектов федерации отстаёт по ключевым показателям.

Центральный федеральный округ занимает лидирующие позиции по развитию цифровой экономики , но этот успех во многом обеспечивается Москвой и Московской областью. Между лидерами и аутсайдерами сохраняется значительный разрыв в доступности широкополосного интернета, качестве цифровых услуг и уровне цифровых навыков населения.

Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», стартовавший в 2025 году, должен учесть опыт предыдущего периода. Его цель — цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы за счёт обеспечения кибербезопасности, бесперебойного доступа к интернету, подготовки квалифицированных кадров для IT-отрасли.

Цифровизация государственных услуг показала более успешные результаты. Портал «Госуслуги» стал одним из самых популярных государственных сервисов в мире, охватив практически все основные административные процедуры. ФГИС «Моя школа» обеспечивает доступ к образовательным материалам для миллионов учащихся.

Однако цифровизация госуслуг выявила проблему цифрового неравенства. Пожилые граждане и жители отдалённых районов часто не могут воспользоваться электронными сервисами из-за недостатка цифровых навыков или технических возможностей.

Поддержка отечественного ПО стала важным направлением цифровой политики, особенно после 2022 года. Все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение , а государственные организации массово переходят на российские IT-решения.

Однако исследования показывают низкую готовность многих предприятий к использованию отечественных решений. Проблема заключается не только в технических характеристиках программ, но и в недостатке компетенций пользователей для работы с новыми системами.

Международное сотрудничество в области цифрового развития существенно сократилось после 2022 года, что создало дополнительные вызовы для развития цифровых технологий в России. Ограничение доступа к зарубежным образовательным программам и технологиям потребовало ускоренного развития собственных решений.

Оценка эффективности государственной цифровой политики требует не только анализа количественных показателей, но и качественных изменений в жизни граждан. Формальное выполнение KPI по количеству подключённых объектов или обученных студентов не гарантирует реального повышения цифровой грамотности населения.

Необходима корректировка подходов с акцентом на практические навыки граждан, качество цифрового образования и реальную востребованность создаваемых сервисов и компетенций.

Перспективы развития: к обществу непрерывного обучения

В 2030 году восьмиклассница Маша из Новосибирска изучает квантовые вычисления с помощью виртуальной реальности, её дедушка осваивает управление умным домом через голосового помощника, а мама работает дизайнером цифровых миров для образовательных проектов. Все трое учатся постоянно — не потому, что должны, а потому, что мир меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества.

Такой сценарий — не фантастика, а логическое развитие тенденций, которые мы наблюдаем уже сегодня. Цифровые технологии кардинально меняют не только содержание образования, но и его темпы, формы и философию.

Концепция непрерывного обучения (lifelong learning) становится не образовательным трендом, а условием выживания в быстро меняющемся мире. Традиционная модель «учёба — работа — пенсия» окончательно уходит в прошлое, уступая место циклической модели, где фазы интенсивного обучения чередуются с периодами применения знаний.

Это требует фундаментальной перестройки образовательных систем. Вместо попыток дать студентам «знания на всю жизнь», образование должно формировать способность к самообучению, адаптации к изменениям и критическому мышлению. Ключевой компетенцией XXI века становится умение учиться.

Персонализация образования через цифровые технологии позволит создавать индивидуальные образовательные траектории для каждого человека. Искусственный интеллект сможет анализировать стиль обучения, скорость усвоения материала, предпочтения и пробелы в знаниях, создавая оптимизированные программы обучения.

Уже сегодня адаптивные образовательные платформы показывают значительно более высокие результаты по сравнению с традиционными методами. В будущем такой подход станет стандартом, а не исключением.

Микрокредиты знаний (micro-credentials) и цифровые сертификаты изменят рынок образовательных услуг. Вместо многолетних программ обучения люди смогут быстро осваивать конкретные навыки, получать подтверждение компетенций и применять их на практике. Блокчейн-технологии обеспечат надёжную верификацию образовательных достижений.

Это особенно важно для быстро развивающихся технологических областей, где знания устаревают за несколько лет. Гибкие, модульные образовательные программы позволят специалистам оставаться на переднем крае развития своих профессий.

Виртуальная и дополненная реальность откроют новые возможности для иммерсивного обучения. Студенты смогут «посещать» исторические события, проводить виртуальные эксперименты, изучать анатомию в трёхмерной среде, практиковаться в сложных процедурах без риска и затрат.

Эти технологии особенно эффективны для развития практических навыков и пространственного мышления. В ближайшие годы VR и AR станут стандартными инструментами в технических, медицинских и творческих специальностях.

Искусственный интеллект как учитель не заменит человеческих педагогов, но кардинально изменит их роль. ИИ-помощники смогут обеспечивать 24/7 поддержку учащихся, отвечать на базовые вопросы, проверять задания и предоставлять персонализированную обратную связь.

Человек-педагог сосредоточится на более сложных задачах: развитии критического мышления, творческих способностей, эмоционального интеллекта и социальных навыков. Роль учителя эволюционирует от транслятора знаний к ментору и коучу.

Глобализация образования через цифровые платформы сделает лучшие образовательные ресурсы доступными независимо от географического положения. Студент из небольшого российского города сможет изучать программирование у преподавателей Стэнфорда, а специалист из Москвы — осваивать дизайн-мышление у экспертов из Токио.

Это создаст новую конкуренцию между образовательными учреждениями на глобальном уровне и потребует от российских вузов повышения качества и международной конкурентоспособности.

Корпоративные университеты и внутрифирменное обучение станут ключевыми элементами развития цифровых навыков. Компании будут вынуждены инвестировать в непрерывное обучение сотрудников, поскольку это станет критическим фактором конкурентоспособности.

Успешные организации создадут собственные образовательные экосистемы, где сотрудники смогут развивать не только профессиональные, но и универсальные цифровые компетенции.

Социальная ответственность за цифровую грамотность станет важной частью корпоративной культуры и государственной политики. Компании будут инвестировать в образовательные программы для местных сообществ, а государство — создавать условия для равного доступа к цифровому образованию.

Особое внимание потребуется уделить социально уязвимым группам: пожилым людям, жителям отдалённых регионов, людям с ограниченными возможностями. Цифровая грамотность должна стать универсальным правом, а не привилегией.

Этические вопросы цифрового образования станут предметом серьёзного общественного обсуждения. Как обеспечить приватность данных учащихся? Как предотвратить цифровую дискриминацию? Как сохранить человечность образования в эпоху тотальной автоматизации?

Эти вопросы потребуют разработки новых правовых норм, этических стандартов и социальных договорённостей о роли технологий в образовании.

Заключение: цифровая грамотность как новая основа цивилизации

Мы живём в эпоху, когда способность взаимодействовать с цифровыми технологиями определяет не просто профессиональные возможности человека, а его место в обществе. Цифровые навыки стали новой формой грамотности — такой же базовой и необходимой для полноценного участия в жизни общества, какими столетия назад были умения читать и писать.

Исследование уровня цифровых навыков россиян показало парадоксальную ситуацию: при высоком уровне использования интернета (90% населения) только 11% граждан обладают цифровыми компетенциями на базовом уровне. Это означает, что большинство наших сограждан находится в положении функционально неграмотных в цифровой среде — они могут выполнять простейшие операции, но не способны эффективно использовать цифровые инструменты для решения сложных задач.

Цифровая неграмотность создаёт новые формы социального неравенства, которые могут оказаться более глубокими и устойчивыми, чем традиционные различия в образовании и доходах. Человек, не владеющий цифровыми навыками, постепенно исключается из многих сфер современной жизни — от трудовой деятельности до получения государственных услуг, от социального общения до доступа к информации.

Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди, жители небольших городов и сельских районов, а также представители социально незащищённых групп населения. Около 50% россиян старше 60 лет не владеют даже базовыми цифровыми навыками , что делает их мишенью для киберпреступников и исключает из многих возможностей современного мира.

Государственная политика в области цифровизации показала впечатляющие результаты в создании инфраструктуры, но пока не привела к массовому росту цифровых компетенций населения. Национальный проект «Цифровая экономика» с бюджетом более 1,6 триллиона рублей обеспечил техническое оснащение школ, создал цифровые сервисы и подготовил тысячи IT-специалистов. Однако качественные изменения в цифровой грамотности граждан остаются недостаточными.

Проблема заключается в том, что цифровая грамотность — это не только техническое умение пользоваться устройствами и программами. Это комплексная компетенция, включающая критическое мышление, информационную безопасность, этические принципы работы с данными и способность к непрерывному обучению. Развитие таких навыков требует системного подхода, качественного содержания образования и долгосрочных инвестиций в человеческий капитал.

Международный опыт показывает разнообразие успешных стратегий развития цифровых компетенций. Финляндия сосредоточилась на качестве образования и подготовке педагогов, Сингапур создал мощную экосистему цифрового предпринимательства, Эстония интегрировала цифровые технологии во все аспекты государственного управления. Общими элементами успешных стратегий являются системность подхода, фокус на человеческом капитале и способность к быстрой адаптации к изменениям.

Технологические тенденции — от искусственного интеллекта до квантовых вычислений — будут только ускорять потребность в развитии цифровых навыков. Но важно понимать, что технологии — это инструменты, а не цели. Главная задача — научить людей эффективно использовать эти инструменты для решения человеческих задач и создания ценности для общества.

Цифровые навыки будущего будут включать не только техническую грамотность, но и способность к этическому использованию технологий, пониманию их социальных последствий и готовности к постоянным изменениям. В мире, где технологии развиваются быстрее человеческих возможностей их освоения, ключевой компетенцией становится умение учиться.

Перспективы развития цифровой грамотности в России связаны с переходом к модели непрерывного обучения, персонализацией образовательных программ и созданием инклюзивной цифровой среды. Необходимы специальные программы для пожилых людей, жителей отдалённых регионов и других уязвимых групп населения. Важно развивать не только индивидуальные навыки, но и коллективные компетенции — способность сообществ эффективно использовать цифровые технологии для решения общих задач.

Цифровая грамотность — это не техническая проблема, а вызов для всего общества. Её развитие требует координации усилий государства, бизнеса, образовательных учреждений и гражданского общества. Только комплексный подход, учитывающий разнообразие потребностей и возможностей различных групп населения, позволит преодолеть цифровое неравенство и создать основы для устойчивого развития цифрового общества.

В конечном счёте, цифровые навыки — это не самоцель, а средство расширения человеческих возможностей, повышения качества жизни и создания более справедливого и эффективного общества. Успех цифровой трансформации будет измеряться не количеством установленных устройств или написанных программ, а тем, насколько эти технологии помогут каждому человеку реализовать свой потенциал и внести вклад в общее благополучие.

Цифровая грамотность становится новой основой цивилизации XXI века — такой же фундаментальной, как письменность в своё время. И от того, насколько успешно мы справимся с задачей её массового развития, зависит будущее не только отдельных людей, но и всего общества.

Источники

- Цифровые навыки россиян. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. — 2024. — https://issek.hse.ru/news/1038822258.html

- Основы цифровой грамотности. — 2020. — https://цифровые.рф/index.php/22-razvitie-tsifrovykh-kompetentsij/3-osnovy-tsifrovoj-gramotnosti

- Цифровая грамотность россиян перестала расти. Газета.Ru. — 2025. — https://www.gazeta.ru/tech/news/2025/01/29/24944042.shtml

- Индекс цифровой грамотности-2024. Аналитический центр НАФИ. — 2025. — https://nafi.ru/analytics/indeks-tsifrovoy-gramotnosti-2024-tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-ne-rastet-tretiy-god-podryad-/

- В Цифровом Диктанте 2024 приняли участие более 2 млн человек. — 2024. — https://d-economy.ru/news/v-cifrovom-diktante-2024-prinjali-uchastie-bolee-2-mln-chelovek-uroven-cifrovoj-gramotnosti-naselenija-rossii-sostavil-6-65-balla-iz-10/

- Цифровизация школ в России. TAdviser. — 2024. — https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровизация_школ_в_России

- Цифровая трансформация школьного образования. НИУ ВШЭ. — https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/408113543.pdf

- Дистанционное обучение 2024: формы, как перевести ребенка. — 2024. — https://otr-online.ru/articles/bez-ocenok-i-pohodov-v-shkolu-kakie-formy-distancionnogo-obucheniya-est-v-rossii-i-kak-imi-vospolzovatsya-251185.html

- Финская система образования станет международной. — 2015. — https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/finskaya-sistema-obrazovaniya-stanet-m/

- Экономика данных и цифровая трансформация государства. — 2024. — http://government.ru/rugovclassifier/923/about/

- Цифровые навыки россиян. CNews. — 2025. — https://www.cnews.ru/news/line/2025-04-23_tsifrovye_navyki_rossiyan

- Социологи СПбГУ: около 50% пожилых людей не владеют электронными поисковыми сервисами. — 2022. — https://spbu.ru/news-events/novosti/sociologi-spbgu-okolo-50-pozhilykh-lyudey-ne-vladeyut-elektronnymi-poiskovymi

- Национальный проект «Цифровая экономика». Википедия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_проект_«Цифровая_экономика»

- ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: цифровые навыки населения в регионах России. АРМИТ. — 2022. — https://armit.ru/news/9347-isiez-niu-vshe-cifrovye-navyki-naseleniya-v-regionah-rossii

- Цифровой барьер: почему людям старшего возраста сложно осваивать технологии. Forbes. — 2025. — https://www.forbes.ru/education/534762-cifrovoj-bar-er-pocemu-ludam-starsego-vozrasta-slozno-osvaivat-tehnologii