В тихом кафе центра Москвы 35-летняя Елена листает страницы дневника, который ведет уже третий год. Записи последних месяцев отражают удивительную трансформацию: от жестких самообвинений «опять все испортила» до мягких размышлений «я сделала все, что могла в той ситуации». История Елены — не уникальный случай, а отражение глобального процесса, который переживает современное российское общество. Согласно исследованиям Института психологии РАН, 39% россиян испытывают признаки депрессии, а 24% страдают от тревожных расстройств. В этом контексте самопринятие становится не просто психологической концепцией, а жизненно необходимым навыком выживания в современном мире.

Путь к самопринятию — это не модная тенденция из западных книг по саморазвитию, а древняя человеческая потребность, которая приобрела особую актуальность в XXI веке. Когда внешний мир предъявляет к нам все более жесткие требования, а социальные сети создают иллюзию идеальной жизни других людей, способность принимать себя таким, какой ты есть, становится основой психологического выживания.

Российская культура исторически тяготела к самокритике и самоанализу — от «лишних людей» русской классической литературы до современной тенденции к рефлексии и поиску смысла. Однако между здоровой самокритикой и разрушительным самобичеванием лежит тонкая грань. По данным ВЦИОМ, за последние 15 лет количество россиян, обращающихся за психологической помощью, выросло с 6% до 13%, что свидетельствует о растущей осознанности важности ментального здоровья.

В этой статье мы исследуем самопринятие как ключевой этап личностного развития, опираясь на современные психологические исследования, российские реалии и практический опыт людей, которые прошли путь от неприятия себя к внутренней гармонии. Мы рассмотрим, почему самопринятие часто воспринимается как капитуляция, хотя на самом деле является началом истинного роста, и как российский менталитет влияет на этот процесс. Наконец, мы предложим практические инструменты для развития навыков самопринятия в условиях современной российской действительности.

Психологическая архитектура самопринятия: от концепции к пониманию

Самопринятие в психологической науке определяется как состояние полного и безусловного принятия себя таким, какой человек есть, со всеми положительными и отрицательными качествами, чертами и склонностями. Однако за этим кажущимся простым определением скрывается сложная психологическая архитектура, которую российские и зарубежные исследователи изучают уже более полувека.

Фундаментальное различие между самооценкой и самопринятием часто остается неочевидным даже для специалистов. Самооценка представляет собой оценочное суждение о себе: «я хороший» или «я плохой», «я способный» или «я неспособный». Самопринятие же выходит за рамки оценочности и означает признание себя без условий и требований соответствия каким-либо стандартам. Как отмечают российские психологи, самопринятие «предполагает принятие как достоинств, так и недостатков, воспитание чувства собственного достоинства и снижение самокритичности».

Исследования Тверского государственного университета показывают, что самопринятие является не просто личностной характеристикой, а ключевым фактором самоактуализации личности. В эмпирическом исследовании с участием 280 студентов было экспериментально доказано положительное влияние самопринятия на самоактуализацию и её отдельные показатели, включая способность к управлением временем и познавательные потребности.

В российской психологической традиции самопринятие рассматривается через призму субъектного подхода. Согласно этому взгляду, самопринятие — это не пассивное смирение с собственными недостатками, а активный процесс, инициирующий деятельность человека по организации и регуляции собственной жизни. Это принципиально отличает российское понимание от западной трактовки, где самопринятие иногда воспринимается как статичное состояние удовлетворенности собой.

Структурно самопринятие включает несколько ключевых компонентов. Первый — самоосведомленность, то есть реалистичное понимание своих сильных и слабых сторон. Второй — безоценочность, способность наблюдать за собой без немедленного вынесения приговоров «хорошо» или «плохо». Третий — толерантность к собственным несовершенствам и ошибкам. Четвертый — активная позиция по отношению к изменениям, когда принятие себя становится платформой для развития, а не оправданием бездействия.

Российские исследования выявили интересную закономерность: люди с высоким уровнем самопринятия демонстрируют сильно выраженные веру в свои силы, доверие к себе и миру, независимость и честное отношение к себе. При этом у них слабо выражены страх, тревожность, боязнь неуспеха и ориентация на внешнюю оценку.

Особый интерес представляет исследование самопринятия в контексте российской ментальности. Анализ показывает, что российская культура, с её традициями самоанализа и склонностью к философским размышлениям о смысле жизни, создает как благоприятную почву для развития самопринятия, так и потенциальные препятствия в виде склонности к самобичеванию и перфекционизму.

Современные нейропсихологические исследования подтверждают, что самопринятие вызывает реальные изменения в структуре мозга. При принятии себя активизируются области, отвечающие за эмоциональную регуляцию и снижение стресса, что приводит к улучшению как психологического, так и физического здоровья.

В контексте российской действительности самопринятие приобретает особое значение. По данным исследований, 38% россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее, в то время как 49% считают его удовлетворительным. При этом самооценка здоровья и психологического состояния тесно связана с уровнем самопринятия личности. Те, кто принимает себя, демонстрируют более высокие показатели субъективного благополучия независимо от объективных обстоятельств жизни.

Важно отметить, что самопринятие не означает самоуспокоенность или отказ от развития. Наоборот, как показывают исследования российских психологов, истинное самопринятие создает «чувство колоссального облегчения и освобождения», высвобождает энергию, которая раньше тратилась на поддержание ложного образа себя, и направляет её на творческое развитие.

Внутренний критик: анатомия самосаботажа

Одним из главных препятствий на пути к самопринятию является внутренний критик — та часть психики, которая постоянно оценивает, осуждает и обесценивает наши действия, мысли и чувства. В российской психологической традиции этот феномен получил особое внимание, поскольку склонность к самокритике и рефлексии является характерной чертой российской ментальности.

Внутренний критик — это не абстракция, а реальная психологическая структура, которая формируется в раннем детстве под влиянием значимых взрослых. Российские психологи определяют его как «собирательный образ значимых взрослых, которые стыдили, обвиняли, ругали нас в детстве». Этот внутренний голос активизируется при любых неудачах, планировании целей и новых начинаниях, настойчиво убеждая, что «у тебя, как всегда, ничего не получится».

Исследования показывают, что внутренний критик имеет парадоксальную природу: с одной стороны, он действительно может мотивировать к достижениям и предостерегать от ошибок, с другой — становится источником хронического стресса и низкой самооценки. Как отмечают специалисты, «на самом деле внутренний критик — не ваш враг. Он выполняет полезную функцию. Так неконструктивно он помогает, оберегает от неудач, потерь, сильных потрясений».

В российской культурной традиции критическое отношение к себе часто воспринимается как добродетель. От литературных героев Достоевского до современных общественных деятелей — способность к самокритике и самоанализу считается признаком глубокой, думающей личности. Однако существует принципиальная разница между конструктивной самокритикой и деструктивным самобичеванием.

Типичные проявления разрушительного внутреннего критика включают:

- Категоричность суждений: «я всегда все порчу», «у меня никогда ничего не получается»

- Сравнение с недостижимыми стандартами: «другие справляются лучше», «я должен быть идеальным»

- Обесценивание достижений: «это случайность», «любой бы справился»

- Предсказание неудач: «зачем пытаться, все равно провалю»

- Персонализация неудач: «это произошло из-за моих недостатков»

По данным российских исследований, постоянная самокритика приводит к серьезным последствиям для ментального здоровья. Хронический стресс от внутренней критики может проявляться в виде проблем с сердцем, иммунной системой, пищеварением и сном. Кроме того, внутренний критик «подрывает способность принимать решения», делая процесс выбора «мучительным» из-за постоянной неуверенности в собственных суждениях.

Особенно ярко внутренний критик проявляется в российском контексте социальных сравнений. По данным исследований, россияне склонны к более критичной самооценке по сравнению с представителями многих западных культур. Это связано с культурными традициями скромности, а также с историческим опытом коллективизма, где индивидуальные достижения часто рассматривались через призму общественного блага.

Современные социальные сети усиливают действие внутреннего критика. Постоянное сравнение своей реальной жизни с «идеальными» образами в Instagram и других платформах создает благодатную почву для самокритики. Исследования показывают, что активное использование социальных сетей коррелирует с повышением уровня тревожности и депрессии, особенно среди молодежи.

Российские психологи выделяют несколько типов внутреннего критика:

Перфекционист — требует идеального выполнения любой задачи, не допускает ошибок и компромиссов.

Сравниватель — постоянно сопоставляет наши достижения с успехами других людей, неизменно находя нас «недостаточно хорошими».

Катастрофизатор — преувеличивает масштабы неудач и их возможные последствия, превращая мелкие промахи в жизненные трагедии.

Обесцениватель — принижает значимость наших достижений и положительных качеств, находя в каждом успехе изъяны.

Пророк неудач — предсказывает провал еще до начала любого дела, лишая мотивации и энергии для действий.

Понимание механизмов работы внутреннего критика — первый шаг к его трансформации. Российские практикующие психологи отмечают, что попытки «бороться» с критиком часто приводят к обратному результату — усилению его влияния. Вместо этого предлагается подход диалога и постепенной трансформации критики в конструктивную обратную связь.

Ключевым моментом является осознание того, что слова внутреннего критика — это не объективная истина, а результат усвоенных в детстве паттернов мышления. Как подчеркивают специалисты, «важно понимать, что слова внутреннего критика — не истина. На деле они вообще не имеют значения».

Российская специфика: культурные корни самоотношения

Российская культура самоотношения формировалась на протяжении столетий под влиянием уникальных исторических, религиозных и социальных факторов. Понимание этих культурных корней критически важно для работы с самопринятием в российском контексте, поскольку они определяют как возможности, так и ограничения на пути личностного развития.

Одной из ключевых особенностей российского мировоззрения является его «разнолитость» — способность синтезировать противоположные тенденции и подходы. Как отмечают исследователи, «русское мировоззрение представляет собой целый космос, особый мир со своей многоосевой геометрией, внутренними полюсами и внутренним напряжением». Эта многополярность проявляется и в отношении к самому себе: российская культура одновременно поощряет самоанализ и самокритику, скромность и стремление к величию, принятие судьбы и борьбу с обстоятельствами.

Православная традиция внесла в российское самосознание особое понимание личности и её развития. Концепция смирения, которая часто неправильно понимается как пассивность, на самом деле представляет собой активное принятие себя и своего места в мире. В православном контексте смирение означает не самоуничижение, а освобождение от эгоцентризма и гордыни, что парадоксальным образом ведет к истинному самопознанию и самопринятию.

Русская литературная традиция создала уникальную культуру психологической рефлексии. Герои Толстого, Достоевского, Чехова постоянно находятся в процессе самоанализа, поиска смысла и борьбы с собственными противоречиями. Эта традиция сформировала в российском менталитете представление о том, что глубокая личность должна быть «сложной», внутренне противоречивой и склонной к философским размышлениям о своей природе.

Советский период добавил в российскую культуру самоотношения специфические элементы. С одной стороны, идеология коллективизма подавляла индивидуальность и самопринятие, требуя соответствия общественным стандартам. С другой стороны, именно в этот период сформировалась традиция психологической устойчивости и способности адаптироваться к трудным обстоятельствам, которая продолжает характеризовать российское общество.

Современные социологические исследования подтверждают особенности российского самоотношения. По данным ВЦИОМ, россияне демонстрируют «исторически сложившуюся устойчивость к потрясениям» и способность «гибко реагировать на экономические и политические изменения». Однако та же устойчивость может становиться препятствием для самопринятия, когда превращается в стоицизм и подавление эмоций.

Исследования показывают, что российская культура формирует амбивалентное отношение к самооценке. С одной стороны, существует традиция скромности и недоверия к самопохвале. Фразы типа «не хвастайся», «не выделяйся» глубоко укоренены в российском менталитете. С другой стороны, существует и противоположная тенденция — стремление к исключительности, «особому пути», уникальности российской цивилизации.

Анализ российских данных о самооценке материального положения и удовлетворенности жизнью показывает интересные закономерности. Индекс удовлетворенности жизнью у россиян составляет 47 пунктов, при этом половина россиян в целом устроена своей жизнью. Однако эти показатели значительно различаются в зависимости от региона, возраста и социального статуса, что отражает неравномерность процессов самопринятия в российском обществе.

Особое влияние на российскую культуру самоотношения оказывает географический фактор. Огромные пространства России традиционно формировали особый тип личности — способной к долготерпению, размышлению и глубокому эмоциональному переживанию. Это создает благоприятные условия для развития самопринятия как процесса длительного внутреннего созерцания и работы с собой.

Современные исследования фиксируют изменения в российской культуре самоотношения под влиянием глобализации и цифровизации. Молодое поколение россиян демонстрирует более открытое отношение к психологической помощи и саморазвитию: за последние 15 лет число россиян, обращавшихся к психологам, выросло более чем в два раза. Это свидетельствует о постепенном преодолении культурных стереотипов и формировании нового отношения к ментальному здоровью.

Российская специфика самопринятия также связана с особенностями коллективной памяти и исторического опыта. Способность российского народа переживать кризисы и восстанавливаться после потрясений сформировала особый тип устойчивости, который можно назвать «принятием через преодоление». Это означает, что самопринятие в российском контексте часто происходит не через комфорт и благополучие, а через прохождение трудностей и их осмысление.

Важную роль играет и языковая специфика. Русский язык богат на выражения, связанные с внутренним миром человека, его переживаниями и рефлексией. Слова «душа», «совесть», «правда» не имеют точных аналогов в других языках и отражают особое понимание внутренней жизни человека, которое способствует развитию самопринятия как глубокого внутреннего процесса.

Научные основы трансформации: от Роджерса до современности

Научное понимание самопринятия как ключевого фактора психологического здоровья прошло длительный путь развития от первых интуитивных озарений гуманистических психологов до современных нейробиологических исследований. Этот путь особенно важно проследить в контексте российской психологической науки, которая внесла уникальный вклад в понимание механизмов самопринятия.

Карл Роджерс, основоположник гуманистической психологии, первым сформулировал концепцию «безусловного позитивного отношения» к себе. Его подход основывался на убеждении, что каждый человек обладает врожденной тенденцией к самоактуализации, которая может быть реализована только в условиях самопринятия. Роджерс подчеркивал, что самопринятие «предполагает принятие как достоинств, так и недостатков, воспитание чувства собственного достоинства и снижение самокритичности».

В рамках роджерсовского подхода была разработана «клиент-центрированная терапия», где основной упор делался на самостоятельность клиента в решении собственных проблем. Задача терапевта заключалась не в навязывании своего мнения, а в создании условий для «озарения» клиента и пересмотра им самооценки. Такое переструктурирование способствовало тому, что человек постепенно налаживал отношения с окружающими и принимал самого себя.

Абрахам Маслоу развил эти идеи в своей иерархии потребностей, поместив самоактуализацию на вершину человеческих стремлений. Согласно Маслоу, самоактуализация невозможна без предварительного самопринятия. Его исследования показали, что самоактуализирующиеся личности демонстрируют высокий уровень самопринятия, который проявляется в принятии не только своих достоинств, но и недостатков, в отсутствии самокритичности и путаницы в идентичности.

Современные когнитивно-поведенческие подходы внесли важные уточнения в понимание механизмов самопринятия. Альберт Эллис в своей рационально-эмоциональной поведенческой терапии показал, что самопринятие тесно связано с коррекцией иррациональных убеждений о себе. Его работы легли в основу современных КПТ-техник, которые показывают высокую эффективность в развитии самопринятия.

Российская психологическая наука внесла уникальный вклад в понимание самопринятия через призму деятельностного и субъектного подходов. Работы российских психологов показали, что самопринятие — это не статическое состояние, а динамический процесс, связанный с активной жизненной позицией личности. Исследования российских ученых выявили, что самопринятие способствует не пассивности, а наоборот — активизации личностного роста и самосовершенствования.

Особенно важными стали российские исследования связи между самопринятием и субъектностью личности. Было установлено, что высокий уровень самопринятия коррелирует с автономностью, активностью и способностью к саморегуляции. При этом самопринятие понимается как «принятие себя в активном образе», связанное с внутренней работой над самоисследованием и принятием разнообразных переживаний и эмоций.

Современные нейробиологические исследования предоставили объективные данные о влиянии самопринятия на мозговую активность. Нейровизуализационные исследования показывают, что практики самопринятия активируют префронтальную кору, отвечающую за эмоциональную регуляцию, и снижают активность амигдалы — центра страха и тревоги. Это объясняет, почему люди с высоким уровнем самопринятия демонстрируют большую эмоциональную устойчивость и стрессоустойчивость.

Исследования в области позитивной психологии показали, что самопринятие является одним из ключевых компонентов психологического благополучия. По данным исследований 2024 года, регулярная практика самопринятия снижает уровень самокритики на 47% и повышает устойчивость самооценки на 36% в течение 8-недельной программы.

Метаанализы международных исследований подтверждают, что самопринятие служит защитным фактором против развития депрессии и тревожных расстройств. Люди с высоким уровнем самопринятия демонстрируют лучшие показатели ментального здоровья независимо от внешних обстоятельств жизни.

Российские исследования выявили специфические особенности развития самопринятия в условиях российской ментальности. Оказалось, что для российской выборки характерен путь к самопринятию через преодоление трудностей и философское осмысление жизненного опыта, что отличается от западных моделей самопринятия через комфорт и самоутверждение.

Современные подходы к развитию самопринятия интегрируют достижения различных школ психологии. Наиболее эффективными признаны комплексные программы, сочетающие когнитивные техники коррекции убеждений, практики осознанности, телесно-ориентированные методы и работу с эмоциями. Исследования показывают, что такой интегративный подход позволяет достичь устойчивых изменений в уровне самопринятия за 12-16 недель регулярной практики.

Особое место в современных исследованиях занимает изучение самосострадания как компонента самопринятия. Работы Кристин Нефф показали, что способность относиться к себе с добротой в моменты неудач является более важным предиктором психологического благополучия, чем высокая самооценка. Эти исследования легли в основу программ развития самосострадания, которые показывают высокую эффективность в российских условиях.

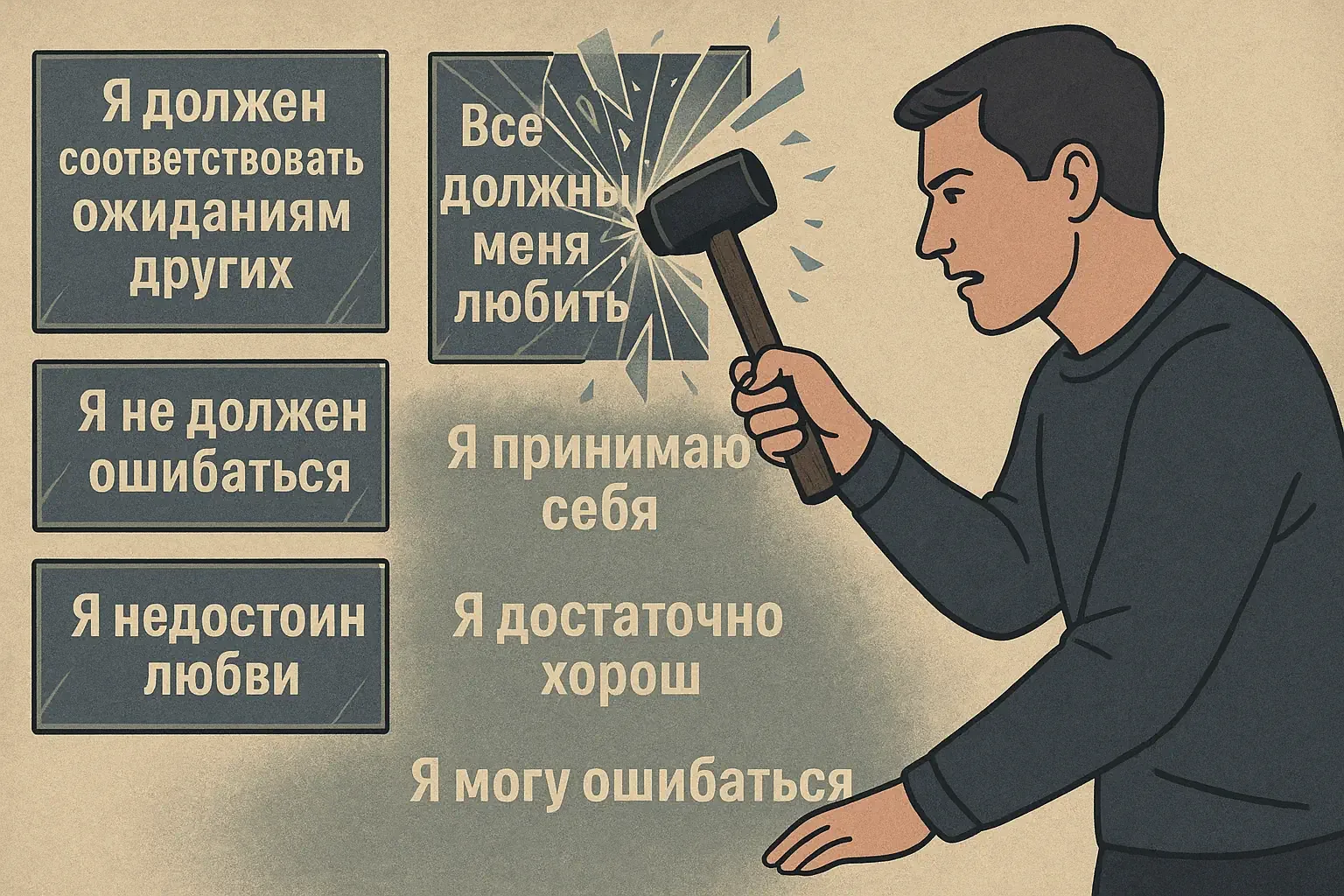

Деструктивные мифы о самопринятии: развенчание заблуждений

Одним из главных препятствий на пути к здоровому самопринятию являются глубоко укорененные мифы и заблуждения, которые заставляют людей отвергать саму идею принятия себя. Эти мифы особенно сильны в российской культуре, где самокритика и стремление к совершенству традиционно считаются добродетелями. Развенчание этих заблуждений критически важно для понимания истинной природы самопринятия.

Миф первый: «Самопринятие равно самодовольству и лени»

Наиболее распространенным и разрушительным является убеждение, что принять себя означает остановиться в развитии и смириться с недостатками. Этот миф особенно силен в российской культуре, где трудолюбие и самосовершенствование считаются высшими ценностями.

Однако исследования показывают прямо противоположное. Люди, принимающие себя, демонстрируют более высокую мотивацию к изменениям и развитию. Как отмечают российские психологи, «принявшие себя люди обретают сильную мотивацию к изменениям. Самопринятие — обязательное условие изменения и роста».

Парадокс заключается в том, что именно сопротивление себе и попытки силового изменения создают внутреннее напряжение, которое блокирует естественные процессы роста. Принятие же себя высвобождает энергию, которая раньше тратилась на борьбу с собой, и направляет её на конструктивные изменения.

Миф второй: «Самопринятие означает оправдание своих недостатков»

Многие люди боятся самопринятия, считая, что оно приведет к потере критического отношения к своим слабостям и ошибкам. В российском менталитете, где самокритика часто воспринимается как проявление высокой нравственности, этот страх особенно силен.

На самом деле самопринятие включает в себя честное признание как сильных, так и слабых сторон личности. Разница заключается в отношении к этим слабостям: вместо самоосуждения и самобичевания приходит понимание и сострадание к себе, что создает гораздо более благоприятные условия для позитивных изменений.

Миф третий: «Самопринятие — это западная психология, чуждая российской культуре»

Этот миф основан на поверхностном понимании как самопринятия, так и российской культурной традиции. На самом деле идеи самопринятия глубоко укоренены в православной традиции смирения, в русской философии всеединства и в литературной традиции понимания и сострадания к человеческой природе.

Российские исследователи отмечают, что «русская мысль не была партийным самоутверждением, а иным путем, в котором реализовывала себя» духовная традиция самопознания и самопринятия. Герои русской классической литературы демонстрируют глубокое понимание человеческой природы во всей её сложности и противоречивости.

Миф четвертый: «Если я приму себя, я перестану стремиться к лучшему»

Этот миф основан на ложной дихотомии между принятием и стремлением к совершенству. На самом деле самопринятие создает гораздо более устойчивую мотивацию для роста, поскольку освобождает от страха неудачи и самоосуждения.

Исследования показывают, что люди с высоким уровнем самопринятия более склонны к принятию разумного риска, экспериментам и обучению на ошибках. Они не воспринимают неудачи как приговор своей личности, а рассматривают их как естественную часть процесса развития.

Миф пятый: «Самопринятие — это эгоизм»

В российской культуре, где традиционно ценятся коллективизм и забота о других, самопринятие иногда воспринимается как форма эгоизма или самолюбования. Этот миф особенно силен среди людей, воспитанных в советской традиции приоритета общественных интересов над личными.

Однако исследования показывают, что люди с высоким уровнем самопринятия демонстрируют большую способность к эмпатии и заботе о других. Принимая себя, человек освобождается от внутренних конфликтов и получает больше эмоциональных ресурсов для отношений с окружающими.

Миф шестой: «Самопринятие требует полного одобрения всех своих поступков»

Этот миф путает принятие с одобрением. Самопринятие означает признание реальности того, что мы есть, включая наши ошибки и неудачи, но не означает одобрения всех наших действий.

Человек может принимать себя как личность, способную на ошибки, и одновременно не одобрять конкретные свои поступки, стремясь действовать лучше в будущем. Это различие критически важно для здорового самоотношения.

Миф седьмой: «Самопринятие — это пассивность»

В российской культуре активность и борьба часто противопоставляются принятию, которое воспринимается как пассивное смирение с обстоятельствами. Однако самопринятие в психологическом смысле представляет собой активный процесс осознавания, выбора и действия.

Принятие себя освобождает энергию для действий в тех областях, где изменения возможны и желательны, вместо бесплодной растраты сил на борьбу с неизменным или на самоосуждение.

Развенчание этих мифов открывает путь к пониманию самопринятия как динамического, активного процесса, который не противоречит развитию и самосовершенствованию, а создает для них наиболее благоприятные условия.

Практические пути трансформации: от теории к жизни

Переход от понимания важности самопринятия к его практическому воплощению в жизни требует систематического подхода и конкретных инструментов. Российская практика показывает, что наиболее эффективными являются методы, учитывающие культурные особенности и менталитет, а также интегрирующие различные психологические подходы.

Практика осознанного наблюдения за внутренним диалогом

Первый и критически важный шаг — развитие способности замечать и различать голос внутреннего критика. Российские психологи рекомендуют начинать с ведения «дневника внутреннего диалога», где в течение недели фиксируются все случаи самокритики, их триггеры и эмоциональные последствия.

Техника включает три этапа:

- Фиксация критических мыслей без попыток их изменить

- Анализ паттернов: когда, в каких ситуациях и какие типы критики проявляются чаще

- Определение «голоса» критика: чьи слова он повторяет, на кого похож

Эта практика позволяет создать дистанцию между собой и внутренним критиком, что является необходимым условием для дальнейшей работы.

Метод переговоров с внутренним критиком

Вместо борьбы с критиком российские специалисты рекомендуют выстраивать с ним конструктивный диалог. Техника «переговоров» предполагает активное общение с внутренним критиком, признание его намерений, но переформулировку его сообщений в более конструктивной форме.

Практическое упражнение включает письменный диалог с критиком:

- «Что ты пытаешься мне сообщить?»

- «Какую пользу ты хочешь принести?»

- «Как можно выразить эту заботу более поддерживающим способом?»

Например, фразу «Ты неудачник» можно переформулировать в «Я хочу предостеречь тебя от повторения этой ошибки в будущем».

Развитие навыка самосострадания

Российская адаптация практик самосострадания основана на культурной традиции сочувствия и понимания человеческих слабостей. Ключевой элемент — научиться говорить с собой так, как бы вы разговаривали с близким другом в трудной ситуации.

Трехшаговая техника самосострадания:

- Признание боли: «Сейчас мне трудно, и это нормально»

- Понимание универсальности: «Все люди ошибаются и испытывают трудности»

- Активная поддержка себя: «Что я могу сделать, чтобы позаботиться о себе прямо сейчас?»

Практика «Зеркало принятия»

Эта техника, адаптированная для российской аудитории, включает ежедневную работу с зеркалом для развития позитивного самовосприятия. Упражнение выполняется в течение 5-10 минут ежедневно.

Этапы практики:

- Стояние перед зеркалом с установкой на принятие, а не оценку

- Произнесение фраз принятия: «Я принимаю себя таким, какой я есть»

- Выражение благодарности своему телу и личности за то, что они для вас делают

- Завершение улыбкой и добрыми пожеланиями себе

Техника «Письмо самопринятия»

Основанная на нарративной терапии, эта техника предполагает написание письма самому себе от лица принимающего и понимающего наблюдателя. Письмо должно содержать:

- Признание своих сильных сторон и достижений

- Понимание и сочувствие к своим трудностям

- Выражение веры в свои способности и потенциал

Письмо регулярно перечитывается и дополняется новыми наблюдениями и пониманием.

Практика «Я есть»

Медитативная техника, адаптированная для российского менталитета, основана на простом повторении фразы «Я есть» без добавления каких-либо характеристик или оценок. Практика выполняется 15-20 минут ежедневно в спокойной обстановке.

Цель упражнения — развитие способности воспринимать себя вне оценочных категорий, формирование стабильного чувства собственного существования независимо от внешних достижений или неудач.

Работа с телесными проявлениями самоотвержения

Российские специалисты отмечают важность работы с телесными аспектами самопринятия. Техники включают:

- Практики телесного принятия через осознанное дыхание

- Упражнения на расслабление областей, где накапливается напряжение от самокритики

- Развитие позитивного отношения к своему телу через благодарность

Создание поддерживающего окружения

Практическая работа с самопринятием включает осознанное формирование окружения, поддерживающего процесс принятия себя:

- Ограничение контактов с людьми, склонными к постоянной критике

- Поиск сообществ и групп поддержки

- Создание физического пространства, способствующего самопринятию

Интеграция практик в повседневную жизнь

Для устойчивых изменений важно интегрировать практики самопринятия в обычную жизнь:

- Установление «якорей» — моментов в течение дня для проверки своего внутреннего состояния

- Создание ритуалов самоподдержки в сложных ситуациях

- Развитие привычки к рефлексии без самоосуждения

Эффективность этих практик подтверждается исследованиями: регулярное применение техник самопринятия в течение 8-12 недель приводит к значительному снижению уровня тревожности и депрессии, повышению самооценки и общего качества жизни.

Истории трансформации: российский опыт самопринятия

Реальные истории людей, прошедших путь к самопринятию, демонстрируют, как теоретические концепции воплощаются в живом человеческом опыте. Эти истории особенно ценны в российском контексте, поскольку показывают, как универсальные принципы самопринятия адаптируются к особенностям российской ментальности и жизненных обстоятельств.

История Ирины: от перфекционизма к принятию

18-летняя Ирина Осипенко из подмосковного города прошла типичный для многих российских подростков путь от самоотвержения к принятию себя. Её история началась в детстве, когда родственники и родители «постоянно тыкали в нос, что она недостаточно идеальный ребёнок».

«Имея, как и обычный ребёнок, небольшую припухлость, которая пропала после с ростом организма, меня выставляли всегда как «пампушку» в сравнении с другими детьми. Называли также серой мышкой и непримечательной из-за внешности», — рассказывает Ирина.

Критика семьи привела к формированию разрушительного внутреннего критика: «Всё в совокупности дало отголоски на то, что начали появляться мысли считать себя во всём неправильной и некрасивой». С 12 лет девочка начала мучительные попытки измениться: голодовки, постоянная смена цвета волос, ежедневный макияж — «всё, чтобы привлечь людей и заставить их мыслить, что я красивая».

Поворотным моментом стало ухудшение здоровья: анемия, ослабленный иммунитет, падение зрения от цветных линз. «Я поняла, что не смогу уже сидеть на жёстких диетах, чтобы удерживать определённый вес». Одновременно изменилось окружение — появились люди, которые принимали её такой, какая она есть.

«Год назад смогла отдумать себя от нескончаемых попыток понравиться другим и мучить себя», — делится Ирина. Процесс самопринятия включал несколько ключевых элементов: понимание связи между самоистязанием и проблемами здоровья, изменение социального окружения и постепенное формирование новых привычек заботы о себе.

История Елены: материнство как путь к себе

Психолог Елена, работающая в частной практике, описывает свой путь к самопринятию через опыт послеродовой депрессии: «В моей жизни был период, когда находясь в послеродовой депрессии, я ненавидела себя за тот образ тела, который я имела. Потому что я не узнавала себя».

Профессиональные знания не защитили её от разрушительного самоотвержения. Поворот произошел через понимание того, что её тело «создало и выносило новую жизнь». Процесс принятия шёл через несколько этапов: сначала интеллектуальное понимание нормальности изменений, затем эмоциональное принятие этих изменений и, наконец, благодарность своему телу за его способности.

«Самопринятие — это не про то, что я себя полностью устраиваю. Это про то, что я понимаю — такая, какая есть сейчас, я имею право на существование, на любовь, на развитие», — объясняет Елена свое понимание процесса.

История Михаила: от карьерного выгорания к внутренней гармонии

40-летний IT-директор московской компании Михаил столкнулся с необходимостью самопринятия после карьерного выгорания и развода. «Я всю жизнь доказывал всем и себе, что я лучший. Работал по 12 часов в день, стремился к идеальной карьере, идеальной семье», — вспоминает он.

Кризис наступил, когда несмотря на внешние достижения, внутреннее состояние стало невыносимым: постоянная тревога, бессонница, панические атаки. «Я понял, что всю жизнь жил не своей жизнью, а играл роль успешного человека».

Путь к самопринятию начался с терапии и включал несколько ключевых открытий: понимание того, что его самооценка зависела исключительно от внешних достижений; осознание права на ошибки и несовершенство; принятие своих эмоций, включая «неуспешные» чувства вроде грусти и страха.

«Сейчас я работаю меньше, зарабатываю может быть не так много, но я знаю, кто я есть, и мне нравится этот человек», — подводит итог Михаил.

История Анны: самопринятие через творчество

45-летняя учительница из Екатеринбурга Анна нашла путь к самопринятию через возвращение к забытому увлечению — живописи. После развода и увольнения она оказалась в глубокой депрессии, считая себя «неудачницей во всём».

«Я случайно наткнулась на свои старые рисунки и поняла, что когда-то умела создавать красивые вещи», — рассказывает Анна. Начав рисовать снова, она столкнулась с внутренним критиком, который твердил: «В твоём возрасте поздно начинать», «У тебя нет таланта».

Процесс самопринятия шёл параллельно с развитием творческих навыков. «Я поняла, что не обязательно быть гениальной художницей. Важно, что рисование приносит мне радость и позволяет выражать себя». Постепенно принятие своего творчества распространилось на другие сферы жизни.

«Самопринятие не означает, что я перестала развиваться. Наоборот, когда я приняла себя такой, какая есть, у меня появилось гораздо больше энергии для роста», — отмечает Анна.

Общие закономерности российского опыта

Анализ историй показывает несколько характерных особенностей процесса самопринятия в российском контексте:

Кризис как катализатор. Во всех случаях движение к самопринятию началось с серьезного кризиса — здоровья, отношений, карьеры. Это отражает российскую традицию «прозрения через страдание».

Важность социального окружения. Изменение окружения или появление поддерживающих людей играло критическую роль в процессе принятия себя.

Телесность как путь к принятию. Многие респонденты отмечали важность работы с телом и принятия физических изменений как части процесса самопринятия.

Творчество как инструмент. Творческая деятельность часто становилась мостом к самопринятию, позволяя выражать себя без оценочных суждений.

Процессуальность, а не событийность. Самопринятие воспринимается не как разовое решение, а как ongoing процесс, требующий постоянного внимания и работы.

Эти истории показывают, что самопринятие в российском контексте часто происходит не через комфорт и благополучие, а через преодоление трудностей и их философское осмысление, что соответствует глубоким культурным традициям российского общества.

Самопринятие в цифровую эпоху: вызовы и возможности

Современная цифровая эпоха создает уникальные вызовы для процесса самопринятия, особенно в российском контексте, где традиционные культурные ценности сталкиваются с глобальными трендами цифровизации. Понимание этих вызовов и способов их преодоления становится критически важным для развития здорового самоотношения в XXI веке.

Социальные сети как катализатор сравнений

Российские пользователи социальных сетей сталкиваются с постоянным потоком «идеальных» образов жизни других людей. По данным исследований, активное использование Instagram и других платформ коррелирует с повышением уровня тревожности и снижением самооценки, особенно среди молодежи до 25 лет.

Механизм воздействия социальных сетей на самопринятие включает несколько компонентов: постоянные сравнения своей реальной жизни с отретушированными образами других; формирование нереалистичных стандартов успеха и красоты; создание зависимости от внешнего одобрения через лайки и комментарии; FOMO (Fear of Missing Out) — страх упустить что-то важное.

Российская специфика заключается в том, что в социальных сетях особенно активно транслируются западные стандарты успеха и образа жизни, что может создавать дополнительное напряжение между традиционными российскими ценностями и глобальными трендами.

Информационная перегрузка и тревожность

Постоянный поток новостей, большая часть которых носит негативный характер, создает хронический стресс и усиливает самокритику. Российские пользователи интернета сталкиваются с дополнительными стрессорами: политической напряженностью, экономической неопределенностью, информационным противостоянием.

Исследования показывают, что люди, ограничивающие потребление негативных новостей, демонстрируют более высокие показатели психологического благополучия и самопринятия. Это особенно актуально в российском контексте, где медиаландшафт часто фокусируется на проблемах и конфликтах.

Цифровая зависимость как препятствие для самоанализа

Постоянная занятость цифровыми устройствами лишает людей возможности для тихого самоанализа и рефлексии, которые являются необходимыми условиями для развития самопринятия. Российские исследования показывают, что средний городской житель проверяет телефон более 150 раз в день, что практически исключает возможность глубокого погружения во внутренний мир.

Цифровая стимуляция создает зависимость от внешних источников дофамина, что затрудняет развитие внутренней способности к самоподдержке и принятию себя независимо от внешних подкреплений.

Возможности цифровых технологий для развития самопринятия

Однако цифровая эпоха предоставляет и уникальные возможности для работы с самопринятием:

Приложения для медитации и майндфулнесс. Российские пользователи получили доступ к качественным приложениям вроде Headspace, Calm, а также к российским разработкам типа «Прана» и «Медитация». Эти инструменты делают практики осознанности доступными широкой аудитории.

Онлайн-терапия и психологическая поддержка. Развитие телемедицины и онлайн-консультирования расширило доступ к психологической помощи, особенно в российских регионах, где традиционно существовал дефицит специалистов по ментальному здоровью.

Цифровые дневники и трекеры настроения. Приложения для отслеживания эмоций и ведения дневников помогают развивать самосознание и отслеживать прогресс в работе с самопринятием.

Онлайн-сообщества поддержки. Интернет позволяет людям с похожими проблемами находить друг друга и создавать сообщества взаимной поддержки, что особенно важно в российском контексте, где темы ментального здоровья долгое время были табуированными.

Стратегии здорового использования цифровых технологий

Для развития самопринятия в цифровую эпоху российские психологи рекомендуют следующие стратегии:

Цифровой детокс. Регулярные периоды отключения от цифровых устройств для создания пространства для саморефлексии. Рекомендуется начинать с коротких периодов — 1-2 часа в день без телефона и социальных сетей.

Осознанное потребление контента. Кураторство информационного потока с фокусом на позитивном и вдохновляющем контенте, ограничение негативных новостей и токсичных аккаунтов в социальных сетях.

Использование технологий для саморазвития. Активное использование приложений для медитации, ведения дневника благодарности, отслеживания настроения и других практик, способствующих самопринятию.

Создание цифровых границ. Установление четких правил использования технологий: времени отключения, зон без гаджетов, осознанного выбора онлайн-активностей.

Российский контекст цифрового благополучия

В российском контексте развитие цифрового благополучия имеет свои особенности:

Поколенческий разрыв. Старшее поколение россиян, выросшее в аналоговую эпоху, часто демонстрирует более здоровое отношение к цифровым технологиям, что может служить ресурсом для молодежи.

Культурная устойчивость. Традиционные российские практики — чтение классической литературы, прогулки на природе, философские беседы — естественным образом противодействуют негативному влиянию цифровизации.

Развитие российского цифрового контента. Появление качественного русскоязычного контента, посвященного психологическому благополучию и самопринятию, делает эти темы более доступными для российской аудитории.

По данным исследований, россияне, которые осознанно подходят к использованию цифровых технологий, демонстрируют более высокие показатели самопринятия и психологического благополучия. Ключевым фактором является не отказ от технологий, а их осознанное и целенаправленное использование для поддержки процесса личностного развития.

Российское общество и ментальное здоровье: современный контекст

Современное российское общество переживает период глубоких изменений в отношении к ментальному здоровью и самопринятию. Статистические данные и социологические исследования показывают как масштаб существующих проблем, так и позитивные тенденции в развитии психологической культуры.

Статистическая картина ментального здоровья в России

Согласно данным Министерства здравоохранения, в России около 4 миллионов человек страдают психическими расстройствами, при этом две трети из них приходится на депрессию и тревожные расстройства. Это составляет примерно 2,7% населения страны, что сопоставимо с показателями развитых стран, но при этом, вероятно, не отражает реальной картины из-за низкого уровня обращаемости за помощью.

Особенно тревожными являются данные о росте числа людей с впервые выявленными психическими заболеваниями. По итогам 2023 года этот показатель достиг 460,4 тысячи человек — рекорда с 2012 года. Эксперты связывают это с накопившимся стрессом на фоне экономических и политических изменений, неуверенностью в завтрашнем дне и общим повышением уровня тревожности в обществе.

Исследования Института психологии РАН показывают еще более масштабную картину: у 39% россиян присутствуют признаки депрессии, а у 24% — симптомы тревоги. Как отмечают социологи, «примерно одна треть населения России страдает тревожно-депрессивным состоянием», что делает вопросы ментального здоровья и самопринятия критически важными для общества в целом.

Региональная специфика

Анализ региональных различий показывает неравномерность распространения ментальных проблем. Лидерами по общему количеству людей с психическими заболеваниями на 100 тысяч населения являются Архангельская область (703 человека), Алтайский край (661 человек) и Карелия (644 человека). Эти различия связаны с социально-экономическими факторами, климатическими условиями, доступностью медицинской помощи и культурными особенностями регионов.

В то же время в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, региональных центрах — наблюдается рост обращений за психологической помощью и повышение осведомленности о важности ментального здоровья. За последние 15 лет число россиян, обращавшихся к психологам, выросло с 6% до 13%, что свидетельствует о постепенном преодолении культурных барьеров.

Изменение отношения к психологической помощи

Одним из важнейших изменений в российском обществе является постепенное преодоление стигмы, связанной с обращением к психологам и психиатрам. Если еще 10-15 лет назад поход к психологу воспринимался как признак «слабости» или «психического нездоровья», то сегодня, особенно среди молодежи и образованных слоев населения, это рассматривается как проявление заботы о себе и ответственного отношения к своему здоровью.

Этому способствовали несколько факторов: популяризация психологических знаний через СМИ и интернет; появление качественного русскоязычного контента о ментальном здоровье; опыт пандемии COVID-19, которая обострила проблемы тревожности и депрессии; успешные примеры публичных людей, открыто говорящих о работе с психологами.

Российская специфика восприятия самопринятия

Российское общество демонстрирует противоречивое отношение к концепции самопринятия. С одной стороны, существует глубокая культурная традиция самоанализа и философского отношения к внутреннему миру, что создает благоприятную почву для развития самопринятия. С другой стороны, традиции коллективизма, скромности и критического отношения к индивидуализму могут создавать препятствия.

Исследования показывают, что россияне склонны к более критичной самооценке по сравнению с представителями многих западных культур. Это связано не только с ментальными особенностями, но и с объективными условиями жизни: экономической нестабильностью, социальной напряженностью, историческим опытом потрясений.

Влияние социально-экономических факторов

Уровень самопринятия и психологического благополучия в России тесно связан с социально-экономическим статусом. По данным исследований, люди с высшим образованием и стабильным доходом демонстрируют более высокие показатели самопринятия и обращаемости за психологической помощью.

В то же время, согласно данным ВЦИОМ, индекс социального самочувствия россиян показывает относительную устойчивость. Индекс удовлетворенности жизнью составляет 47 пунктов, при этом половина россиян в целом устроена своей жизнью. Это свидетельствует о наличии внутренних ресурсов устойчивости, которые можно использовать для развития самопринятия.

Молодежь и новые тенденции

Наиболее динамичные изменения в отношении к ментальному здоровью и самопринятию происходят среди российской молодежи. Поколение Z (родившиеся после 2000 года) демонстрирует принципиально иное отношение к этим вопросам: большую открытость к психологической помощи; готовность говорить о своих эмоциях и переживаниях; использование цифровых инструментов для саморазвития; меньшую зависимость от традиционных стереотипов о «сильности» и «слабости».

Однако та же молодежь сталкивается с новыми вызовами: повышенным уровнем тревожности из-за неопределенности будущего; давлением социальных сетей и культуры сравнений; конфликтом между глобальными трендами и традиционными российскими ценностями.

Институциональные изменения

На государственном уровне наблюдаются позитивные сдвиги в отношении к ментальному здоровью. В 2023 году в России вступили в силу новые правила оказания психиатрической помощи, согласно которым в поликлиниках должны открываться кабинеты медико-психологической поддержки, где можно получить помощь психолога в рамках ОМС.

Развивается система онлайн-психологической помощи, появляются государственные программы профилактики ментальных расстройств, растет число специалистов, работающих в сфере ментального здоровья.

Вызовы и перспективы

Основными вызовами для развития культуры самопринятия в российском обществе остаются: недостаточная доступность качественной психологической помощи в регионах; сохраняющиеся культурные стереотипы и стигма; экономические факторы, ограничивающие доступ к платным психологическим услугам; недостаток образовательных программ по ментальному здоровью.

В то же время существуют значительные ресурсы и возможности: богатая культурная традиция самоанализа и философского отношения к жизни; высокий уровень образованности населения; развивающаяся цифровая инфраструктура для предоставления психологических услуг; растущая осведомленность о важности ментального здоровья среди молодежи.

Перспективы развития культуры самопринятия в России связаны с интеграцией лучших мировых практик с традиционными российскими подходами к внутреннему развитию, созданием доступной системы психологической поддержки и формированием образовательных программ, способствующих психологической грамотности населения.

Интеграция самопринятия в повседневную жизнь

Подлинная трансформация происходит не в кабинете психолога или во время специальных практик, а в ежедневной рутине, когда принципы самопринятия становятся естественной частью жизни. Интеграция самопринятия в повседневность требует системного подхода и постепенного формирования новых привычек, особенно в российском контексте с его культурными особенностями и жизненными реалиями.

Утренние ритуалы принятия

Начало дня задает тон всему последующему периоду, поэтому создание утренних ритуалов самопринятия имеет особое значение. Российские специалисты рекомендуют начинать день не с проверки новостей или социальных сетей, а с момента связи с собой.

Простые утренние практики включают:

- Несколько минут осознанного дыхания перед подъемом с кровати

- Взгляд в зеркало с установкой на принятие, а не критику

- Формулирование намерения относиться к себе с добротой в течение дня

- Краткая благодарность своему телу за отдых и готовность к новому дню

Эти практики не требуют значительного времени, но создают основу для принимающего отношения к себе на протяжении всего дня.

Работа и самопринятие

Рабочая среда часто становится источником стресса и самокритики, особенно в российском контексте с его высокими требованиями к производительности и результативности. Интеграция принципов самопринятия в рабочий процесс помогает поддерживать психологическое благополучие даже в сложных профессиональных ситуациях.

Ключевые стратегии включают:

Переформулирование внутреннего диалога. Вместо «я опять все испортил» практиковать «я сделал ошибку, из которой могу извлечь урок». Вместо «я недостаточно хорош для этой задачи» — «я учусь и развиваюсь, выполняя эту задачу».

Микропаузы для самоподдержки. В течение рабочего дня делать короткие паузы для проверки своего внутреннего состояния и, при необходимости, предложения себе поддержки.

Здоровые границы. Установление четких границ между работой и личной жизнью, право сказать «нет» избыточным требованиям, признание своих ограничений как нормальной человеческой особенности.

Отношения и коммуникация

Самопринятие существенно влияет на качество отношений с другими людьми. Люди, принимающие себя, способны к более искренним и глубоким связям, поскольку не тратят энергию на поддержание ложного образа.

В российском контексте, где отношения традиционно играют важную роль, развитие навыков принимающей коммуникации особенно значимо:

Аутентичность в общении. Готовность быть собой в отношениях, не притворяться кем-то другим ради одобрения.

Принятие различий. Способность принимать других людей такими, какие они есть, что естественно развивается из принятия себя.

Здоровое выражение потребностей. Умение открыто говорить о своих нуждах и границах без чувства вины или стыда.

Домашние практики

Домашняя среда предоставляет наилучшие возможности для развития самопринятия, поскольку здесь человек может быть максимально аутентичным.

Эффективные домашние практики:

Вечерняя рефлексия. Ежедневное подведение итогов дня с фокусом на том, что удалось сделать, какие положительные качества проявились, за что можно быть благодарным себе.

Создание пространства для себя. Обустройство уголка дома, где можно заниматься практиками самопринятия — медитацией, чтением, творчеством.

Ритуалы заботы о себе. Регулярные действия по уходу за собой, которые выражают любовь и принятие своего тела и потребностей.

Работа с триггерами

В повседневной жизни неизбежно возникают ситуации, активирующие внутреннего критика. Важно подготовиться к таким моментам и иметь готовые стратегии реагирования.

Идентификация триггеров. Понимание того, какие ситуации, люди или обстоятельства чаще всего запускают самокритику.

Техника паузы. При возникновении самокритичных мыслей делать паузу и задавать себе вопросы: «Это правда?», «Как бы я отнесся к другу в подобной ситуации?», «Что мне нужно сейчас для поддержки?»

Заранее подготовленные фразы поддержки. Иметь в арсенале несколько фраз самоподдержки, которые можно использовать в сложные моменты.

Физические практики

Тело играет важную роль в процессе самопринятия. Физические практики помогают воплотить принятие на телесном уровне.

Осознанная физическая активность. Выбор видов спорта и движения, которые приносят радость, а не служат наказанием тела.

Телесные практики принятия. Массаж, объятия себя, прикосновения, которые выражают заботу и принятие своего тела.

Правильное питание как акт самопринятия. Выбор пищи, исходя из потребностей тела, а не из чувства вины или наказания.

Социальная среда

Окружение существенно влияет на способность к самопринятию. Важно осознанно формировать социальную среду, поддерживающую принятие себя.

Выбор поддерживающих отношений. Проведение времени с людьми, которые принимают вас такими, какие вы есть.

Ограничение токсичных контактов. Установление границ с людьми, склонными к постоянной критике и негативности.

Участие в сообществах. Поиск групп и сообществ, разделяющих ценности личностного роста и самопринятия.

Долгосрочная перспектива

Интеграция самопринятия — это процесс, требующий терпения и постоянства. Важно помнить, что изменения происходят постепенно, и периоды возвращения к старым паттернам самокритики — это нормальная часть процесса.

Ключевые принципы долгосрочного развития:

Постепенность изменений. Внедрение новых привычек по одной, без попыток радикально изменить все сразу.

Принятие неидеальности процесса. Понимание того, что путь к самопринятию включает в себя откаты и сложности.

Регулярная практика. Ежедневное внимание к самопринятию, даже если это всего несколько минут в день.

Празднование прогресса. Признание и отмечание даже небольших шагов на пути к большему самопринятию.

Интеграция самопринятия в повседневную жизнь трансформирует не только отношение к себе, но и общее качество жизни, делая её более аутентичной, спокойной и наполненной смыслом.

Заключение: самопринятие как основа будущего

Иллюстрация раздела: Восход солнца над российским пейзажем, где силуэт человека с раскрытыми объятиями встречает новый день, символизируя принятие жизни во всей её полноте.

Путь к самопринятию — это не просто личная психологическая работа, а фундаментальный процесс, который определяет качество жизни человека и его способность к подлинному развитию. В российском контексте, где традиции самоанализа и философского отношения к жизни создают уникальные условия для глубокой внутренней работы, самопринятие приобретает особое значение как ключ к психологическому благополучию нации.

Исследования показывают, что самопринятие является не конечной точкой развития, а началом истинного роста. Когда человек перестает тратить энергию на борьбу с собой и принимает себя таким, какой он есть, у него появляются ресурсы для творческого развития, глубоких отношений и значимых достижений. Это особенно важно в условиях современного российского общества, где треть населения испытывает признаки тревожно-депрессивных состояний.

Российская специфика самопринятия заключается в его связи с глубокими культурными традициями. От православного понимания смирения до литературной традиции сострадания к человеческой природе — российская культура предоставляет богатые ресурсы для развития принимающего отношения к себе. Однако те же культурные особенности могут создавать препятствия в виде склонности к самобичеванию и перфекционизму.

Современный этап развития российского общества характеризуется постепенным преодолением стигмы, связанной с ментальным здоровьем. Рост числа людей, обращающихся за психологической помощью, с 6% до 13% за последние 15 лет свидетельствует о формировании новой культуры отношения к внутреннему миру. Молодое поколение россиян демонстрирует принципиально иное отношение к самопринятию, воспринимая его не как слабость, а как проявление ответственности за свое благополучие.

Практический опыт людей, прошедших путь к самопринятию в российских условиях, показывает, что этот процесс часто происходит через преодоление кризисов и их философское осмысление. Российский путь к самопринятию отличается глубиной рефлексии и способностью находить смысл в трудностях, что соответствует культурным традициям и может служить ресурсом для других культур.

Цифровая эпоха создает новые вызовы для самопринятия — от постоянных сравнений в социальных сетях до информационной перегрузки. Однако те же технологии предоставляют уникальные возможности для развития навыков самопринятия через приложения для медитации, онлайн-терапию и цифровые сообщества поддержки. Ключевым является не отказ от технологий, а их осознанное использование для поддержки внутреннего развития.

Научные исследования подтверждают, что самопринятие влияет не только на психологическое, но и на физическое здоровье. Люди с высоким уровнем самопринятия демонстрируют лучшие показатели иммунитета, сердечно-сосудистого здоровья и общей продолжительности жизни. В условиях растущих показателей тревожности и депрессии в российском обществе развитие навыков самопринятия становится вопросом общественного здравоохранения.

Интеграция самопринятия в повседневную жизнь требует системного подхода и постепенного формирования новых привычек. От утренних ритуалов принятия до вечерней рефлексии — каждый день предоставляет множество возможностей для практики принимающего отношения к себе. Особенно важно развитие навыков работы с внутренним критиком, трансформации его из разрушительной силы в конструктивного союзника.

Будущее российского общества во многом зависит от способности людей принимать себя и находить внутренние ресурсы для развития и творчества. В мире растущей неопределенности и внешних вызовов внутренняя устойчивость, основанная на самопринятии, становится критически важным фактором как личного, так и общественного благополучия.

Самопринятие не означает пассивности или отказа от стремления к лучшему. Наоборот, оно создает наиболее благоприятные условия для подлинного развития, основанного не на страхе и принуждении, а на любви к жизни и доверии к собственным возможностям. В российском контексте, где традиционно высоко ценятся глубина, искренность и способность к преодолению трудностей, самопринятие может стать мостом между лучшими культурными традициями и требованиями современности.

Путь к самопринятию — это не быстрое решение психологических проблем, а образ жизни, философия отношения к себе и миру. Это путь, который каждый человек проходит по-своему, но общие принципы остаются неизменными: осознанность, сострадание к себе, принятие своей человечности во всей её сложности и противоречивости.

Россия, с её богатой традицией внутреннего поиска и философского отношения к жизни, имеет все возможности стать примером здорового развития культуры самопринятия, которая могла бы вдохновить и другие страны. Ключевым является интеграция лучших мировых практик с глубинными российскими ценностями, создание доступной системы поддержки ментального здоровья и формирование образовательных программ, способствующих психологической грамотности населения.

В конечном счете, самопринятие — это не только личный выбор каждого человека, но и коллективная задача общества, которое хочет быть здоровым, творческим и устойчивым к вызовам времени. И начинается этот путь с простого, но революционного решения: принять себя таким, какой ты есть, и начать путь к тому, каким ты можешь стать.