Двадцатилетний Павел Дуров бросил СПбГУ, когда его социальная сеть «ВКонтакте» стала приносить первые миллионы. Тридцатилетний программист из Челябинска за полтора года самостоятельного изучения машинного обучения получил оффер в Яндексе. Сорокалетняя домохозяйка из Ростова-на-Дону освоила таргетированную рекламу по YouTube и теперь зарабатывает больше своего мужа-инженера.

Что объединяет этих людей? Они не ждали, когда система образования предложит им нужные знания. Они взяли ответственность за свое обучение в собственные руки. И они не одиноки — согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», 79% москвичей занимались самообразованием в последние два года. Мы живем в эпоху, когда самообучение перестает быть исключением и становится правилом игры.

В мире, где технологические компетенции устаревают каждые четыре года, где 54% россиян находят работу через личные связи, а не через формальные квалификации, старая модель «школа-вуз-работа на всю жизнь» трещит по швам. На смену ей приходит новая парадигма непрерывного самообразования, где каждый становится архитектором собственной образовательной траектории.

От Сократа до Silicon Valley: краткая история самоучек

«Я знаю, что ничего не знаю» — эта фраза Сократа стала первым манифестом самообразования в истории человечества. Древнегреческий философ понимал: истинное знание начинается с признания собственного невежества и постоянного стремления к истине.

Леонардо да Винчи, которого современники называли «человеком без образования» (homo sanza lettere), стал воплощением идеала самоучки эпохи Возрождения. Он не знал латыни, не изучал классических авторов, но его дневники содержат революционные открытия в анатомии, инженерии, живописи и механике. «Наука — капитан, а практика — солдаты», — писал да Винчи, формулируя принцип обучения через деятельность, который сегодня лежит в основе современных образовательных методик.

Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности, всю жизнь критиковал формальную образовательную систему. «Образование — это то, что остается после того, как забыто все, чему учили в школе». Эйнштейн учился самостоятельно, штудируя математические труды и проводя мысленные эксперименты, которые привели его к величайшим открытиям в физике XX века.

Но настоящий расцвет культуры самообразования начался в конце XX века в Silicon Valley. Стив Джобс бросил Рид-колледж после первого семестра, но продолжал посещать занятия как вольнослушатель. Курс каллиграфии, который он прослушал из любопытства, позже вдохновил его на создание революционных шрифтов для первых компьютеров Apple.

Билл Гейтс покинул Гарвард на втором курсе, чтобы заняться программированием. Microsoft стала результатом не университетского образования, а страсти к технологиям и способности быстро осваивать новые области знаний.

Роберт Кийосаки, автор мирового бестселлера «Богатый папа, бедный папа», открыто противопоставил финансовое образование, полученное от своего неформального наставника, академическим знаниям своего отца-профессора. «Школа учит нас работать за деньги, но не учит деньги работать на нас», — утверждает Кийосаки, ставя под сомнение эффективность традиционного образования в развитии предпринимательских навыков.

Эти примеры не случайны. Они отражают фундаментальный сдвиг в природе знания и его применения. Если раньше образование было привилегией элиты и требовало десятилетий для освоения, то сегодня базовые навыки в любой области можно получить за месяцы интенсивного самообучения.

Портрет современного самоучки: анатомия нового типа человека

Кто он, современный самоучка? Исследования российских социологических служб рисуют удивительно разнообразный портрет. По данным ВЦИОМ, 65% россиян считают, что значимость высшего образования часто преувеличивают, а среди молодежи 18-23 лет этот показатель достигает 72%.

Дмитрий, 28 лет, программист из Екатеринбурга: «После института работал системным администратором за 30 тысяч. Понял, что нужно развиваться. Полтора года изучал Python по вечерам, делал пет-проекты, участвовал в хакатонах. Сейчас работаю backend-разработчиком в Тинькофф за 200 тысяч. Диплом ни разу не спрашивали — показывал только код на GitHub.»

Анна, 35 лет, маркетолог из Новосибирска: «Когда родила второго ребенка, поняла, что нужно удаленно работать. Университетский маркетинг безнадежно устарел. Прошла онлайн-курсы по digital-маркетингу, изучила таргетинг, освоила аналитику. Теперь веду 15 проектов как фрилансер, зарабатываю в два раза больше, чем на офисной работе.»

Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», 63% активных пользователей интернета в возрасте 18-30 лет занимались самообразованием в последние два года. При этом самыми популярными формами стали:

- Просмотр документальных и обучающих фильмов — 63%

- Самостоятельное изучение литературы — 54%

- Посещение курсов и мастер-классов — 35%

- Участие в тренингах и открытых лекциях — 25%

Интересно, что 54% участников опроса отметили IT-тематику как наиболее интересную для изучения, далее следуют психология (31%), иностранные языки (28%) и предпринимательство (22%).

Современный самоучка обладает несколькими ключевыми характеристиками:

Высокая мотивация к обучению. В отличие от студентов, которые учатся «потому что надо», самоучки движимы внутренними стимулами. Они четко понимают, зачем им нужны знания и как они планируют их применить.

Практическая ориентированность. Самоучки не изучают теорию ради теории. Каждое новое знание должно иметь практическое применение — от решения рабочих задач до реализации личных проектов.

Гибкость в выборе источников обучения. Если университетский студент ограничен учебным планом, то самоучка свободно комбинирует YouTube-каналы, онлайн-курсы, книги, подкасты, менторство и практическую работу.

Сетевое мышление. Современные самоучки понимают важность нетворкинга. 85% успешных профессионалов называют профессиональные связи ключевым фактором карьерного роста.

Технологическая грамотность. Они не просто используют цифровые инструменты, но и активно исследуют новые платформы и методы обучения.

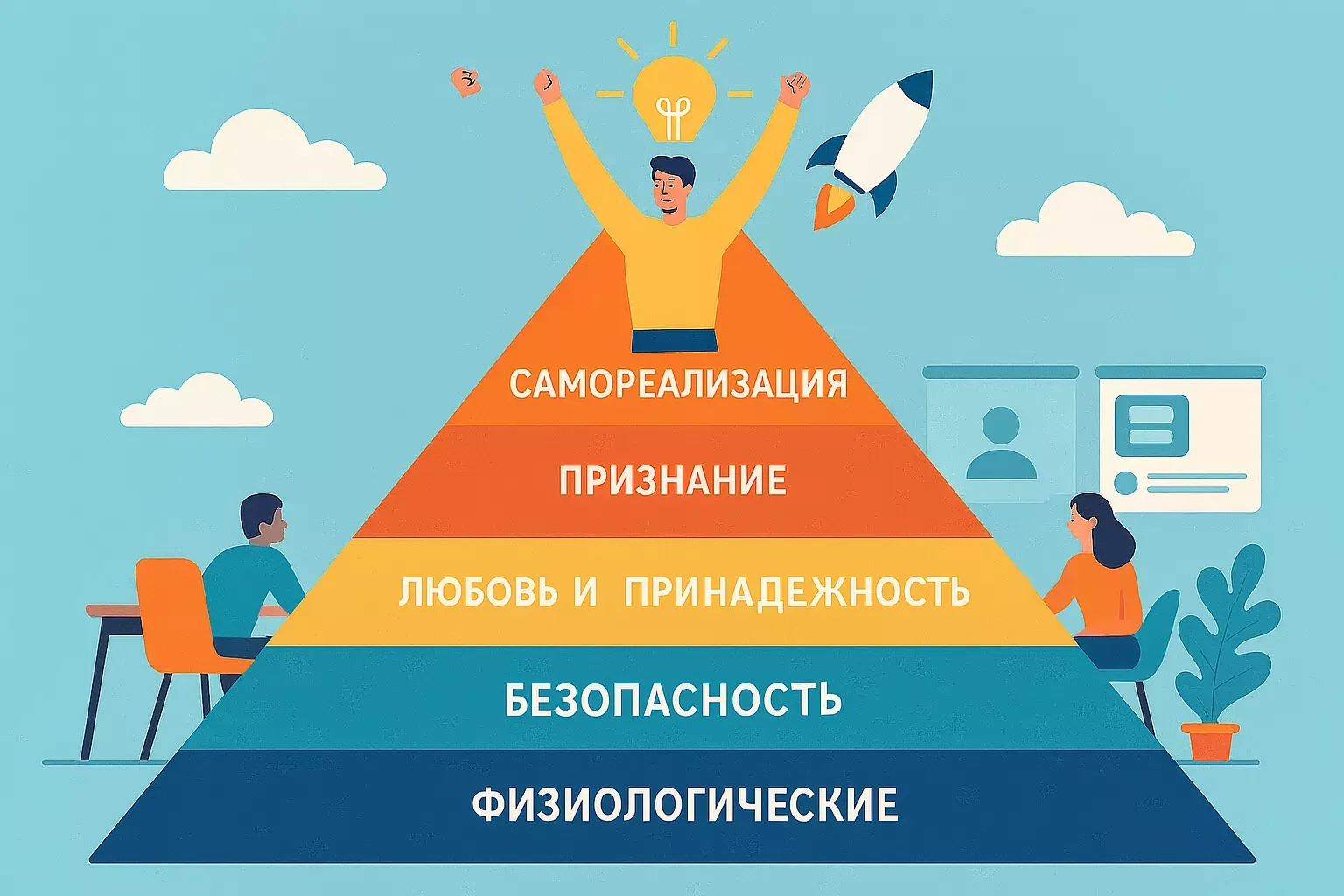

Психологи выделяют особый тип личности — «активного потребителя знаний». Такие люди рассматривают обучение не как временный этап жизни, а как постоянный процесс адаптации к меняющемуся миру. По пирамиде Маслоу, они стремятся к самоактуализации — высшему уровню человеческих потребностей, которого достигают лишь 2% населения.

Россия образовательная: что показывают цифры

Официальная статистика российского образования рисует парадоксальную картину. С одной стороны, 99,67% общеобразовательных организаций обеспечены доступом к интернету, а 80,7% обучающихся имеют доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту. С другой стороны, доля школьников, выбирающих альтернативные формы обучения, остается минимальной — всего 0,2% находятся на семейном образовании.

Но цифры не отражают всей картины. Исследование Московского городского педагогического университета показывает стремительный рост: если в 2016 году только 17,9 тысячи школьников учились не очно (0,1% от общего числа), то к 2023 году их стало 174,7 тысячи (1%). Десятикратный рост за семь лет — это не статистическая погрешность, это тренд.

В высшем образовании картина еще более показательна. По данным ВЦИОМ, 81% россиян по-прежнему хотят, чтобы их дети получили высшее образование. Но одновременно 65% опрошенных считают, что значимость дипломов часто преувеличивают. Это когнитивный диссонанс: мы понимаем, что система устарела, но продолжаем ей следовать по инерции.

Особенно показательны данные по молодежи. Зумеры (18-23 года) чаще других склонны преуменьшать значимость формального образования. 71% представителей поколения Z согласны с тем, что без высшего образования можно сделать успешную карьеру, тогда как среди старшего поколения (55-65 лет) таких только 44%.

Цифровизация образования идет быстрыми темпами, но неравномерно. К концу 2023 года в российских школах было установлено 3,8 миллиона компьютеров, из которых 3,2 миллиона используются в учебных целях. Создана сеть из 261 центра цифрового образования «IT-куб», еще 68 центров планируется открыть в 2024 году.

Однако реальная картина использования цифровых инструментов гораздо богаче официальной статистики. Яндекс Лицей, начинавший как программа для школьников, расширяет аудиторию до студентов колледжей и техникумов. Более 6 миллионов человек приняли участие в некоммерческих образовательных проектах Яндекса в 2022 году.

Корпоративное обучение становится все более важным сегментом. Крупные российские компании создают собственные образовательные экосистемы:

- Сбербанк развивает СберУниверситет и множество внутренних программ обучения

- Яндекс реализует программы от школьного до корпоративного уровня

- МТС создает корпоративные образовательные платформы

- Магнит развивает образовательные программы для ритейла

Интересный феномен — развитие нетворкинга как образовательного инструмента. Исследования показывают, что 54% россиян предпочитают искать работу через знакомых, а еще 37% так ищут подработку. Профессиональные связи становятся важнее формальных квалификаций.

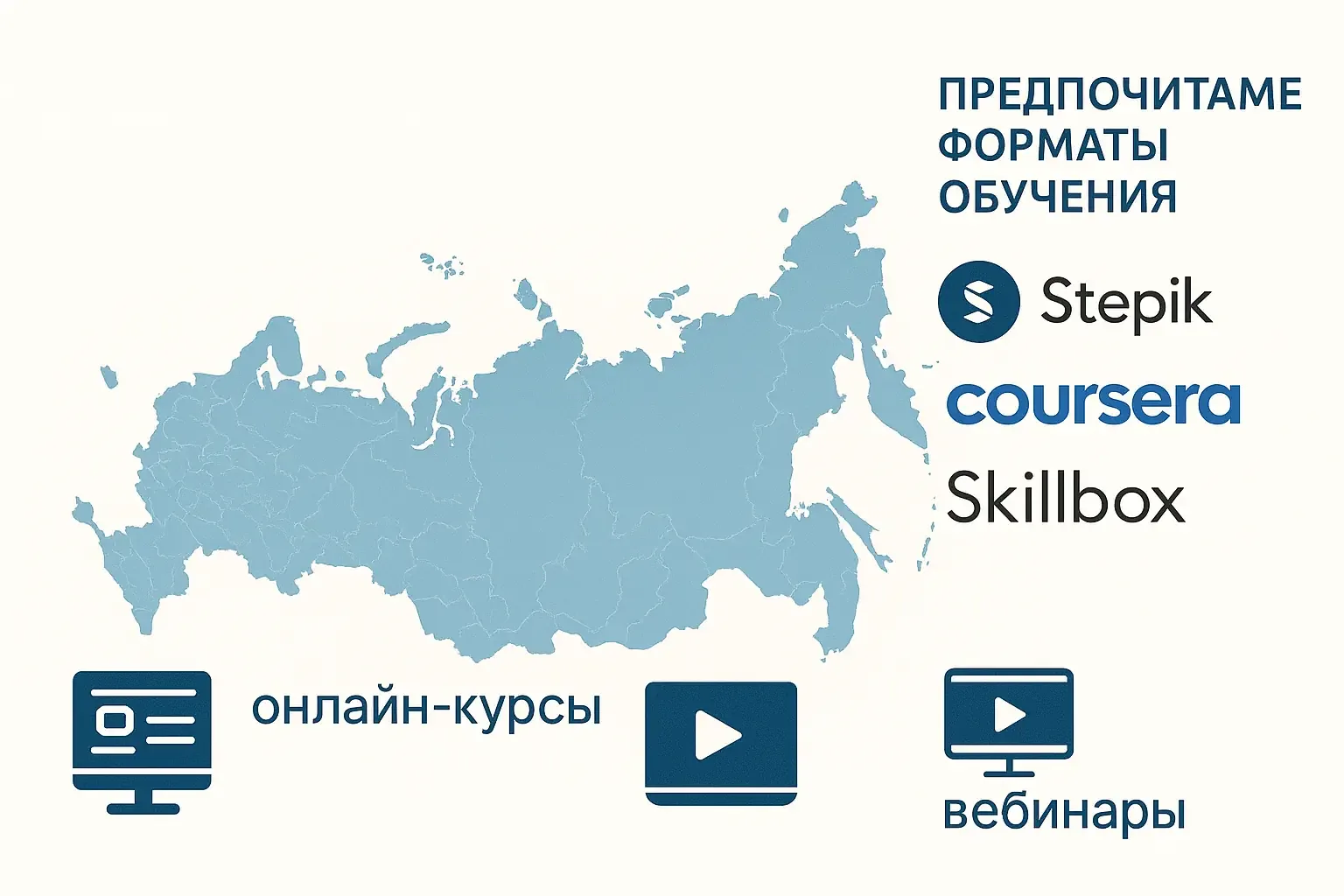

Региональные различия также значительны. В Москве 79% жителей занимались самообразованием в последние два года, тогда как в малых городах этот показатель существенно ниже. Но интернет стирает географические границы — жители Владивостока могут учиться у лучших преподавателей Москвы и Санкт-Петербурга.

Показательна статистика по дополнительному профессиональному образованию. Если раньше повышение квалификации было формальной необходимостью раз в пять лет, то сегодня специалисты проходят краткосрочные курсы каждые 1-2 года, часто за собственный счет и в личное время.

Корпоративные университеты: когда бизнес учит лучше государства

В 2007 году Яндекс основал Школу анализа данных — одно из первых корпоративных образовательных учреждений в России. Сегодня это целая экосистема, включающая бакалавриат, магистратуру, курсы для школьников и профессиональную переподготовку. За 17 лет проект показал: частный бизнес может создавать образование, которое опережает государственные программы на годы.

Феномен корпоративных университетов — это ответ бизнеса на неповоротливость традиционной системы образования. Пока вузы годами согласовывают новые учебные планы, IT-компании за месяцы создают курсы по актуальным технологиям.

СберУниверситет стал флагманом корпоративного образования в России. Банк вкладывает сотни миллионов рублей в обучение сотрудников — от базовых навыков работы с клиентами до продвинутых программ по искусственному интеллекту и блокчейну. Результат: сотрудники Сбербанка показывают одни из самых высоких показателей удовлетворенности работой в российском банковском секторе.

Яндекс создал многоуровневую систему образования: от детских программ (Учебник, Лицей) до взрослого образования (Практикум, ШАД). Более 6 миллионов человек прошли обучение в образовательных проектах компании. При этом большинство курсов либо бесплатны, либо стоят в разы дешевле коммерческих аналогов.

МТС развивает корпоративное обучение по модели «университет на рабочем месте». Сотрудники могут проходить курсы в рабочее время, а полученные знания сразу применять в проектах компании. Такой подход показывает ROI корпоративного обучения до 300% — каждый рубль, вложенный в образование, приносит три рубля прибыли.

Успех корпоративного образования основан на нескольких принципах:

Практическая направленность. В отличие от академических курсов, корпоративное обучение сразу привязано к реальным задачам. Студент изучает не абстрактные алгоритмы, а те инструменты, которые завтра будет использовать в работе.

Актуальность содержания. Программы обновляются каждые 3-6 месяцев, что немыслимо для традиционных вузов с их пятилетними циклами лицензирования.

Персонализация обучения. Используя данные о сотрудниках, компании создают индивидуальные траектории развития. Система знает, какие навыки нужны конкретному человеку для карьерного роста.

Интеграция с работой. Обучение не отрывает от профессиональной деятельности, а дополняет ее. Многие программы построены по принципу «70-20-10»: 70% обучения происходит через практическую работу, 20% — через менторство, и только 10% — через формальные курсы.

Но самое важное — корпоративные университеты создают культуру непрерывного обучения. В таких компаниях учиться новому становится не обязанностью, а естественной частью рабочего процесса.

Показательный кейс — IT-кэмп South HUB 2025 в Сочи, где более 400 топ-менеджеров IT-компаний провели пять дней, совмещая бизнес-обучение с нетворкингом и спортом. Такие форматы показывают: современное корпоративное образование — это не скучные лекции в офисе, а immersive-опыт, объединяющий профессиональное и личностное развитие.

Эксперты предсказывают, что к 2030 году корпоративные университеты станут основным источником профессионального образования для работающих взрослых. Государственные вузы сохранят роль в фундаментальном образовании, но практические навыки люди будут получать в корпоративных программах.

Нетворкинг как новое образование: когда связи важнее знаний

«Твоя сеть — это твой капитал» — этот принцип становится основой современного профессионального развития. Исследования показывают: до 80% вакансий никогда не публикуются открыто, а заполняются через рекомендации и личные контакты.

В России эта тенденция особенно ярко выражена. Согласно опросам, 54% россиян предпочитают искать работу через знакомых. При этом речь идет не о «блате» в традиционном понимании, а о профессиональном нетворкинге — системе взаимовыгодных связей, построенных на экспертизе и доверии.

Марина, 29 лет, продакт-менеджер из Москвы: «В университете меня учили маркетингу по учебникам 2000-х. Реальные знания я получила в профессиональных чатах и на митапах. Познакомилась с CPO крупного стартапа на конференции WebSummit, полгода переписывались в LinkedIn, делились кейсами. Когда у них открылась позиция, он сразу предложил мне собеседование. Без нетворкинга я бы до сих пор работала маркетологом за 60 тысяч.»

Нетворкинг становится новой формой образования по нескольким причинам:

Актуальность информации. Профессиональные сообщества обсуждают тренды в реальном времени, тогда как учебники отстают на годы. В телеграм-чате разработчиков можно узнать о новой технологии раньше, чем она появится в образовательных программах.

Практические кейсы. Коллеги делятся реальными проблемами и решениями, что дает более глубокое понимание профессии, чем теоретические знания.

Менторство и обратная связь. Опытные специалисты готовы делиться знаниями с новичками, особенно в IT-сфере, где сильна культура open source.

Доступ к возможностям. Через профессиональные связи можно узнать о вакансиях, проектах, инвестициях раньше широкой публики.

Современный нетворкинг использует цифровые инструменты:

LinkedIn стал основной профессиональной социальной сетью. В России более 10 миллионов зарегистрированных пользователей активно используют платформу для поиска работы и профессионального общения.

Telegram-каналы и чаты объединяют специалистов по отраслям. Например, чат «Работа в IT» насчитывает более 50 тысяч участников, где ежедневно публикуются сотни вакансий.

Профессиональные конференции и митапы переживают ренессанс. После пандемии люди особенно ценят живое общение. События типа PyCon Russia, Frontend Conf или MarketingCamp собирают тысячи участников.

Отраслевые подкасты стали новым форматом профессионального развития. Слушая интервью с экспертами по дороге на работу, можно получить столько же инсайтов, сколько дает семинар в бизнес-школе.

Но у нетворкинга есть и обратная сторона. Он может усиливать социальное неравенство, создавая «закрытые клубы» для тех, кто уже имеет связи. Люди из небольших городов или без начального социального капитала оказываются в невыгодном положении.

Кроме того, нетворкинг требует определенных soft skills: коммуникабельности, эмоционального интеллекта, умения презентовать себя. Эти навыки не входят в традиционные образовательные программы, но становятся критически важными для карьерного успеха.

Исследования показывают: специалисты с развитой профессиональной сетью зарабатывают в среднем на 30-40% больше коллег с аналогичной квалификацией, но без связей. При этом важна не только широта сети (количество контактов), но и ее «качество» — связи с влиятельными людьми в отрасли дают больше возможностей.

Нетворкинг становится навыком, которому нужно учиться. Появляются специальные курсы, книги, тренинги по построению профессиональных связей. Умение общаться с людьми, находить общие интересы, поддерживать долгосрочные отношения — это новая грамотность цифровой эпохи.

Кризис традиционного образования: почему система дает сбои

Российская система образования переживает глубокий кризис доверия. По данным ВЦИОМ, только 31% россиян оценивают ее как «хорошую» или «отличную», а 42% считают посредственной. При этом показатели практически не изменились за последние пять лет, что говорит о системной, а не временной проблеме.

Корни кризиса лежат в фундаментальном несоответствии между тем, чему учат, и тем, что требуется в реальной жизни. Современная экономика развивается со скоростью интернета, а система образования — со скоростью бюрократии.

Проблема актуальности содержания. Университетские программы разрабатываются годами, проходят множественные согласования и утверждения. К моменту выпуска первых студентов изучаемые технологии часто уже устаревают. В IT-сфере эта проблема особенно критична: языки программирования, фреймворки, методологии разработки меняются каждые 2-3 года.

Разрыв между теорией и практикой. Российские вузы по-прежнему ориентированы на академическую модель XIX века, когда знания носили фундаментальный характер и медленно менялись. Студенты изучают теоретические основы, но не получают практических навыков. Результат: 65% работодателей жалуются на низкую готовность выпускников к реальной работе.

Отсутствие индивидуализации. Все студенты проходят одинаковую программу, независимо от способностей, интересов и карьерных планов. Система не учитывает, что люди учатся с разной скоростью и предпочитают разные форматы получения знаний.

Устаревшие методы преподавания. Лекции в больших аудиториях, механическое заучивание, формальные экзамены — все это плохо работает в эпоху, когда любую информацию можно найти в интернете за секунды. Важны не знания как таковые, а умение их применять, комбинировать, адаптировать к новым ситуациям.

Бюрократизация процесса. Преподаватели тонут в отчетах и документообороте вместо того, чтобы заниматься обучением и исследованиями. На подготовку к занятиям остается все меньше времени, что неизбежно влияет на качество образования.

Особенно остро проблемы проявляются в сфере профессиональной подготовки. Исследование в энергетической отрасли показало: 65% кадровой потребности приходится на рабочие специальности, тогда как 54% выпускников получают среднее профессиональное образование. Дисбаланс очевиден, но система не может быстро адаптироваться к потребностям рынка.

Проблема мотивации стоит особенно остро. Многие студенты учатся «потому что так принято», а не по внутренней потребности. Отсюда формальное отношение к учебе, низкая вовлеченность, слабые результаты. В отличие от самоучек, которые четко понимают цель обучения, студенты часто не видят связи между изучаемыми предметами и будущей профессией.

Финансовая модель также создает проблемы. Бесплатное высшее образование приводит к переизбытку выпускников по одним специальностям и дефициту по другим. При этом качество обучения часто не соответствует вложенным государственным средствам.

Эксперты указывают на необходимость кардинальных реформ:

- Переход от знаниецентрической к компетентностной модели

- Развитие проектного обучения и практической подготовки

- Индивидуализация образовательных траекторий

- Интеграция с работодателями на всех этапах обучения

- Развитие навыков самообразования и критического мышления

Но реформы идут медленно, а жизнь не ждет. Поэтому все больше людей выбирают альтернативные пути получения знаний. Самообразование становится не дополнением к формальному образованию, а его заменой.

От выживания к самореализации: психология самообучения

Почему некоторые люди способны часами изучать новые технологии после рабочего дня, а другие не могут заставить себя прочитать одну статью? Ответ кроется в психологической природе мотивации и иерархии потребностей человека.

Абрахам Маслоу в своей знаменитой пирамиде потребностей поместил самоактуализацию на вершину человеческих стремлений. Это потребность в реализации своего потенциала, творческом самовыражении, поиске смысла жизни. Согласно исследованиям, только 2% людей достигают этого уровня, но именно эти люди становятся наиболее успешными самоучками.

Внутренняя мотивация — ключевое отличие самообразования от принудительного обучения. Когда человек учится по собственному желанию, в мозгу активируются центры удовольствия, и процесс получения знаний становится intrinsically rewarding — самовознаграждающим.

Андрей, 34 года, data scientist: «В университете математика казалась скучной абстракцией. Когда начал изучать машинное обучение для решения бизнес-задач, те же формулы стали живыми инструментами. Я мог часами разбирать алгоритмы, потому что видел, как они работают на реальных данных. Это совсем другое ощущение — не 'надо выучить', а 'хочу понять'.»

Психологи выделяют несколько типов мотивации к самообразованию:

Мотивация достижения — желание профессионального роста, увеличения дохода, получения лучшей работы. Это наиболее распространенный тип, особенно среди людей 25-40 лет.

Мотивация познания — интеллектуальное любопытство, стремление понять, как устроен мир. Характерна для людей с высоким уровнем образования и творческих профессий.

Мотивация самореализации — потребность в раскрытии своего потенциала, поиске призвания. Часто возникает у людей старше 35-40 лет, переживающих кризис среднего возраста.

Мотивация безопасности — стремление застраховаться от изменений на рынке труда, получить «запасные» навыки. Особенно актуальна в периоды экономической нестабильности.

Самообразование требует развития метакогнитивных навыков — умения учиться учиться. Это включает:

- Планирование обучения — постановка целей, выбор методов, распределение времени

- Мониторинг прогресса — отслеживание своих успехов и проблем

- Рефлексия — анализ эффективности используемых подходов

- Адаптация — корректировка стратегии обучения

Исследования показывают: люди с развитыми метакогнитивными навыками учатся на 40% эффективнее тех, кто этими навыками не владеет. При этом в традиционном образовании метакогнитивные навыки практически не развиваются.

Синдром самозванца — одна из главных психологических барьеров для самоучек. Человек, получивший знания неформальным путем, часто сомневается в их ценности и своей компетентности. Особенно остро это проявляется при смене профессии или выходе на новый уровень ответственности.

Елена, 31 год, UX-дизайнер: «Когда перешла в дизайн из журналистики, долго чувствовала себя обманщицей. Коллеги с профильным образованием казались 'настоящими' дизайнерами, а я — самозванкой. Потребовалось два года успешной работы, чтобы поверить: мои навыки не хуже, а иногда и лучше, потому что я смотрю на задачи под другим углом.»

Когнитивная нагрузка — еще одна проблема самообразования. Без структурированной программы легко потеряться в море информации, изучать все подряд без системы. Успешные самоучки развивают навыки информационной гигиены: учатся фильтровать источники, выстраивать логические связи между темами, избегать когнитивных перегрузок.

Нейрофизиологические исследования показывают: мозг взрослого человека остается пластичным до глубокой старости. Новые нейронные связи могут формироваться в любом возрасте, если обеспечить достаточную мотивацию и правильную организацию процесса обучения.

Феномен «эффекта Даннинга-Крюгера» особенно опасен для самоучек. Получив базовые знания, человек может переоценить свою компетентность и перестать учиться. Опытные самоучки знают: чем больше изучаешь тему, тем яснее понимаешь границы своего невежества.

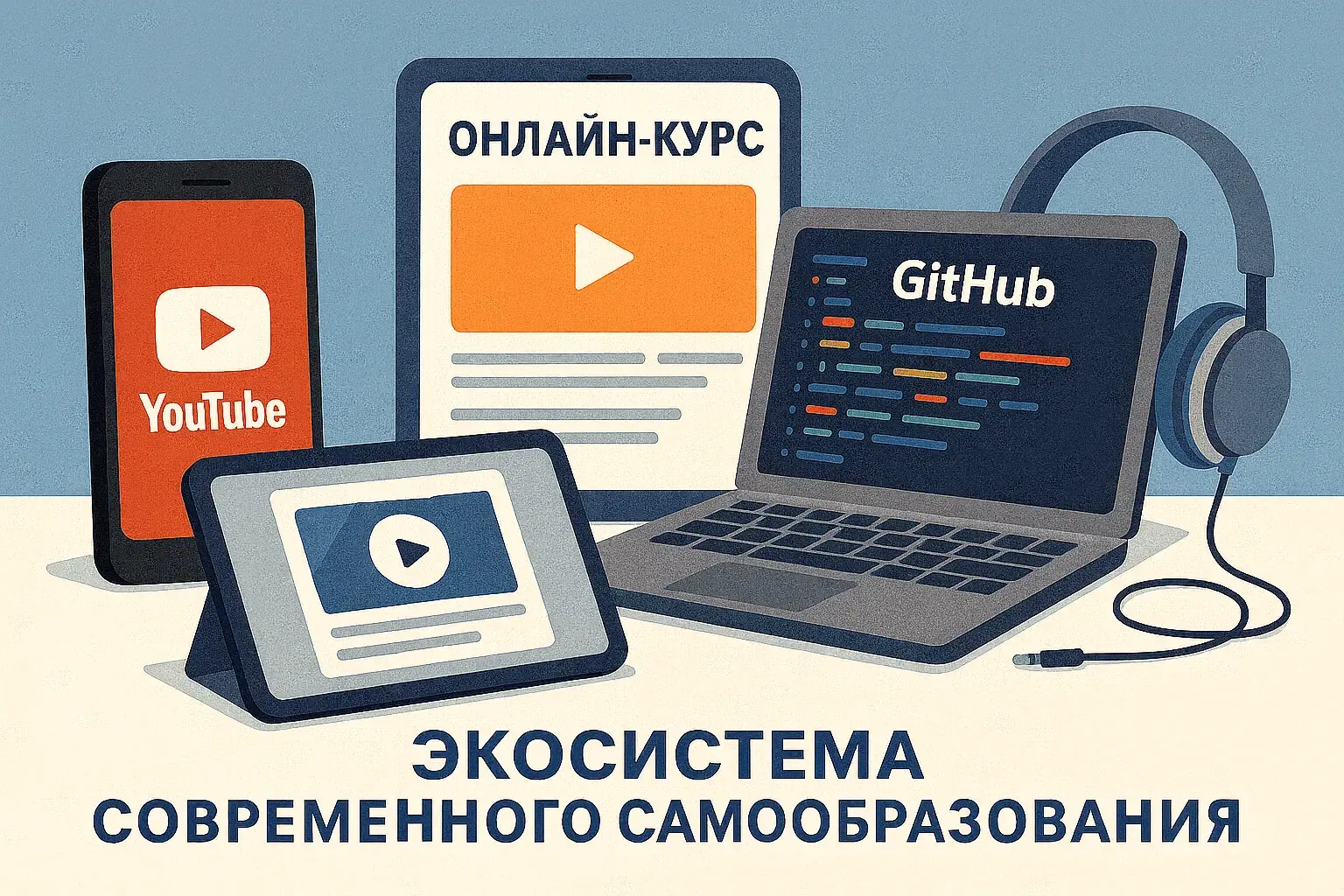

Цифровые инструменты самоучек: новая экосистема знаний

Современное самообразование немыслимо без цифровых инструментов. Если раньше самоучке требовалась библиотека книг и годы поиска нужной информации, то сегодня смартфон с интернетом дает доступ к знаниям всего человечества.

YouTube стал крупнейшим образовательным ресурсом планеты. 63% россиян используют видеоплатформу для самообразования. Можно изучить программирование, дизайн, маркетинг, психологию — практически любую дисциплину. При этом качество контента часто превосходит университетские лекции: авторы каналов заинтересованы в удержании внимания аудитории и используют современные методы визуализации.

Онлайн-курсы достигли невероятного разнообразия и качества. Российские платформы типа Яндекс Практикум, GeekBrains, Skillbox предлагают полноценную переподготовку по IT-специальностям за 6-12 месяцев. Международные платформы Coursera, edX, Udacity дают доступ к курсам лучших университетов мира.

Подкасты стали форматом для получения знаний «в фоне» — по дороге на работу, во время занятий спортом, домашних дел. В России популярны образовательные подкасты «Будет интересно», «Лекторий», «Наука PRO». Преимущество аудиоформата — возможность многозадачности и более глубокого погружения в тему.

Профессиональные социальные сети создают среду для обмена знаниями:

- GitHub — платформа для программистов, где можно изучать код других разработчиков, участвовать в open source проектах

- Behance — портфолио дизайнеров с возможностью изучения креативных процессов

- LinkedIn Learning — курсы по бизнес-навыкам от практикующих специалистов

- Хабр — российское IT-сообщество с техническими статьями и обсуждениями

Мобильные приложения делают обучение доступным в любое время:

- Duolingo для изучения языков

- Khan Academy для математики и естественных наук

- Codecademy для программирования

- Blinkist для кратких изложений бизнес-книг

Искусственный интеллект революционизирует персонализацию обучения. ChatGPT и аналогичные системы могут выступать в роли персонального репетитора: отвечать на вопросы, объяснять сложные концепции, проверять код, генерировать задачи для практики.

Геймификация делает процесс обучения более увлекательным. Приложения используют элементы игр — очки, уровни, достижения, рейтинги — для поддержания мотивации. Исследования показывают: геймифицированное обучение на 30% эффективнее традиционного.

Алексей, 26 лет, frontend-разработчик: «Начал с бесплатных курсов на YouTube, потом перешел на интерактивные задачи в Codewars, изучал чужой код на GitHub, слушал подкасты по дороге на работу. За полтора года из маркетолога превратился в разработчика. Ключевое — комбинирование разных форматов. Видео для понимания концепций, код для практики, подкасты для погружения в культуру разработки.»

Microlearning — тренд на короткие образовательные форматы. 5-10 минутные видео, статьи на 2-3 минуты чтения, интерактивные упражнения. Это соответствует современному ритму жизни и особенностям внимания digital natives.

Адаптивные системы обучения используют данные о поведении пользователя для персонализации контента. Система анализирует, какие темы даются легко, где возникают трудности, в какое время дня человек лучше усваивает материал, и адаптирует программу под индивидуальные особенности.

Виртуальная и дополненная реальность начинают использоваться для immersive обучения. Можно «побывать» в древнем Риме изучая историю, «заглянуть» внутрь атома изучая физику, «поработать» с виртуальными пациентами изучая медицину.

Но у цифрового обучения есть и проблемы:

Информационная перегрузка — слишком много источников и курсов затрудняют выбор Отсутствие структуры — самостоятельно трудно выстроить логичную последовательность изучения Низкий процент завершения — только 3-5% студентов онлайн-курсов доходят до конца Недостаток практики — теоретические знания плохо переносятся в реальную деятельность без практической отработки

Успешные самоучки учатся комбинировать цифровые инструменты с оффлайн активностями: посещают митапы и конференции, находят менторов, работают над реальными проектами, объединяются в учебные группы.

Будущее принадлежит самоучкам

Мы стоим на пороге образовательной революции. Традиционная модель «образование → работа → пенсия» уходит в прошлое, уступая место непрерывному обучению на протяжении всей жизни. В этом новом мире самообразование становится не роскошью, а необходимостью для выживания.

Статистика не врет: 65% российских специалистов будут вынуждены переучиваться или кардинально обновлять навыки в ближайшие десять лет. Компетенции устаревают каждые четыре года, новые профессии появляются быстрее, чем система образования успевает на них реагировать. В такой реальности способность к самообучению становится главным конкурентным преимуществом.

Пандемия COVID-19 стала катализатором изменений. Миллионы людей были вынуждены освоить дистанционную работу, цифровые инструменты, новые форматы коммуникации. Оказалось, что многому можно научиться быстро и эффективно, если есть острая необходимость и правильная мотивация.

Корпоративные гиганты уже сделали ставку на самообучающихся сотрудников. Google, Apple, IBM убрали требование о высшем образовании для многих позиций, сосредоточившись на практических навыках и способности к обучению. В России Яндекс, Тинькофф, OZON следуют этому тренду.

Искусственный интеллект не заменит человека, но заменит человека, который не умеет работать с ИИ. Самоучки первыми осваивают новые инструменты типа ChatGPT, Midjourney, GitHub Copilot и получают значительное преимущество на рынке труда.

Персонализация образования достигнет невиданного уровня. ИИ-тьюторы будут создавать индивидуальные программы обучения, адаптированные под стиль мышления, темп усвоения материала, профессиональные цели каждого человека. Обучение станет настолько персонализированным, что массовое образование по единым стандартам окажется анахронизмом.

Нетворкинг эволюционирует в «коллективный интеллект». Профессиональные сообщества будут не просто обмениваться информацией, но совместно решать сложные задачи, создавать новые знания, формировать отраслевые стандарты. Умение находить и объединять людей для решения задач станет критически важным навыком.

Микрокредиты на образование и модели income share agreements сделают качественное обучение доступным без больших первоначальных вложений. Платить за курс можно будет из будущих доходов, полученных благодаря новым навыкам.

Blockchain-сертификация решит проблему верификации неформального образования. Навыки, полученные через онлайн-курсы, проекты, практическую работу, получат такое же признание, как традиционные дипломы.

Но самообразование — это не только про профессиональные навыки. В мире растущей автоматизации человеческие качества становятся особенно ценными: эмпатия, креативность, способность к сотрудничеству, этическое мышление. Самоучки будущего будут развивать не только hard skills, но и soft skills, эмоциональный интеллект, культурную компетентность.

Образование станет lifelong journey — путешествием длиною в жизнь. Каждый человек будет иметь уникальную образовательную траекторию, сочетающую формальное и неформальное обучение, теорию и практику, индивидуальную работу и коллективные проекты.

Парадокс современности: чем больше мы знаем, тем больше понимаем границы своего невежества. Сократовский принцип «я знаю, что ничего не знаю» становится отправной точкой для непрерывного самосовершенствования. Самоучки не заканчивают учиться никогда — они просто меняют темы и форматы обучения.

В России формируется новое поколение профессионалов, для которых самообразование является естественной частью жизни. Это программисты, изучающие новые языки программирования каждые полгода. Маркетологи, осваивающие очередную цифровую платформу. Врачи, следящие за последними исследованиями. Учителя, внедряющие инновационные педагогические практики.

Система формального образования не исчезнет, но кардинально трансформируется. Школы и вузы станут центрами социализации, творчества, исследований. Они будут учить не фактам, а способам мышления. Не готовым знаниям, а умению их добывать, проверять, применять.

Самообразование — это свобода. Свобода выбирать, что изучать, когда и как. Свобода от устаревших программ и некомпетентных преподавателей. Свобода от географических ограничений — можно учиться у лучших экспертов мира, не покидая родного города.

Но свобода требует ответственности. Самоучка сам отвечает за качество своего образования, за выбор достоверных источников, за практическое применение знаний. Это не всегда легко, но это единственный путь оставаться востребованным в быстро меняющемся мире.

Будущее уже здесь — оно просто неравномерно распределено. Те, кто начинает учиться самостоятельно сегодня, получат значительное преимущество завтра. Самообразование становится не альтернативой традиционному образованию, а новой нормой жизни.

Время ждать, когда тебя научат, прошло. Время учиться сам