В январское утро 2024 года Елена Васильевна, 67-летняя жительница Саратова, в очередной раз не смогла найти дорогу к своей кухне. Коридор двухкомнатной квартиры, где она прожила полвека, превратился в лабиринт из газет, журналов, пустых банок и коробок. На кухне — стопки посуды, которой никто не пользуется уже годы, в спальне — горы одежды, которая не надевалась десятилетиями. Соседи жалуются на запах, родственники не могут попасть в квартиру, а сама Елена Васильевна искренне не понимает, почему все так беспокоятся — ведь «все эти вещи ещё пригодятся».

В то же самое утро в Санкт-Петербурге 32-летняя Анна Кругляк просыпается в своей студии площадью 25 квадратных метров. В её доме — минимум мебели, несколько тщательно отобранных книг, капсульный гардероб из 20 вещей и ощущение абсолютной свободы. Каждая вещь имеет своё место и предназначение, каждое утро начинается с ясности и спокойствия.

Две женщины, две квартиры, два диаметрально противоположных взгляда на организацию быта — и два совершенно разных уровня психологического благополучия. Между крайним накопительством и радикальным минимализмом лежит целый спектр философий жизни, каждая из которых по-своему влияет на наше сознание, здоровье и счастье.

В современной России этот выбор становится особенно актуальным. С одной стороны, поколение, выросшее в условиях дефицита и неопределённости, сохраняет глубоко укоренённую привычку «копить на чёрный день». С другой стороны, молодые россияне всё чаще обращаются к идеям осознанного потребления, вдохновляясь западными трендами и восточной философией.

Синдром Плюшкина диагностируется у 2,5-7% населения, причём с возрастом эта цифра значительно увеличивается. В то же время движение за минималистичный образ жизни набирает обороты: марафоны расхламления собирают тысячи участников, а книга Мари Кондо становится бестселлером в российских магазинах.

Но действительно ли эти подходы настолько кардинально противоположны? Можно ли найти золотую середину между японским дзен-минимализмом и традиционной российской запасливостью? И главное — как наш выбор в пользу того или иного стиля жизни влияет на психическое здоровье, семейные отношения и общее качество жизни?

Философские корни противостояния

Противостояние минимализма и накопительства уходит корнями в глубинные культурные и философские традиции, которые формировались веками. Понимание этих корней помогает осознать, почему для одних людей пустое пространство — это свобода, а для других — тревога и незащищённость.

Японская традиция минимализма восходит к дзен-буддизму XII века и принципу ваби-саби — эстетике несовершенства и простоты. В основе этой философии лежит представление о том, что истинная красота заключается не в обладании множеством вещей, а в способности видеть прекрасное в малом. Пустота в японской культуре не воспринимается как отсутствие чего-то важного — она священна и наполнена смыслом. Перед синтоистскими храмами специально оставляют пустые пространства, где, как считается, обитают боги.

«Должны ли мы любоваться весенними цветами только в полном цвету, а луной только на безоблачном и ясном небе?» — писал японский поэт Ёсиды Кэнко. Эта мысль отражает суть японского понимания красоты: она живёт не в недостижимом идеале, а в принятии изменчивости и неповторимости каждого момента.

Концепция «ма» (間) — пространства между вещами — стала фундаментальной в японском дизайне. Это не просто пустое место, а активный элемент композиции, который позволяет предметам «дышать» и раскрывать свою истинную природу. В японской традиции ценится то, что убрано, а не то, что добавлено.

Совершенно иное отношение к вещам сформировалось в русской культуре. Православная традиция, с одной стороны, воспевала аскетизм и отречение от мирских благ, но с другой — крестьянский быт диктовал необходимость запасать и беречь. Долгие зимы, неурожайные годы, войны — всё это создавало культуру, где выживание зависело от способности накапливать ресурсы.

Советская эпоха усилила эти тенденции до крайности. Дефицит превратил накопительство в жизненную стратегию: «Достал — значит, купил, купил — значит, сохранил». Фразы «вдруг пригодится», «на чёрный день», «добро не пропадёт» стали частью коллективного бессознательного нескольких поколений россиян.

Интересно, что в западной философии можно найти обе тенденции. Античные стоики проповедовали умеренность и самоограничение, видя в простоте жизни путь к мудрости. «Богатство состоит не в обладании большими имуществами, а в том, чтобы не иметь нужды», — утверждал Эпиктет. В то же время протестантская этика, по словам Макса Вебера, сделала накопительство религиозной добродетелью — знаком божественного благоволения.

Философия жизни конца XIX — начала XX веков стала реакцией на чрезмерную рационализацию и материализацию общества. Фридрих Ницше, один из ярчайших представителей этого течения, призывал к переосмыслению ценностей и отказу от накопленных веками догм. «Стремись к мастерству, а не совершенству», — эта идея, близкая духу ваби-саби, звучала как вызов обществу потребления.

Современное противостояние минимализма и максимализма отражает более глубокий конфликт между различными способами понимания счастья. Гедонистический подход утверждает, что благополучие достигается через удовольствие и избежание страдания — и часто это приводит к накопительству как способу обеспечить себе комфорт. Эвдемонистический подход, напротив, видит счастье в самореализации и осмысленности жизни — что ближе к минималистическим идеалам.

Психологические исследования показывают, что люди делятся на «максималистов», которые стремятся найти лучший из всех возможных вариантов, и «удовлетворителей» (или «минималистов»), которые довольствуются первым приемлемым решением. Максималисты тратят значительно больше времени на принятие решений и чаще испытывают неудовлетворённость своим выбором, даже если объективно он оказался хорошим.

«Максималистам нужна уверенность, что их выбор оптимален, — объясняют исследователи из Университета штата Флорида. — Такой выбор может стать весьма утомительным предприятием, учитывая, что мы живём в мире, где в свободном доступе имеется колоссальный объём информации».

Эта психологическая особенность напрямую влияет на отношение к вещам. Максималисты склонны покупать больше «на всякий случай», сравнивать варианты до бесконечности и хранить вещи «потому что вдруг найдётся что-то лучше». Минималисты принимают решения быстрее и легче расстаются с тем, что не приносит очевидной пользы.

Современная нейропсихология добавляет ещё один пласт понимания: исследования показывают, что беспорядок и избыток визуальной информации действительно увеличивают уровень кортизола — гормона стресса. Минималистическое окружение, напротив, помогает улучшить фокусировку и повышает продуктивность. Это не просто эстетическое предпочтение, а физиологическая реакция мозга на организацию пространства.

Таким образом, выбор между минимализмом и накопительством — это не только практический вопрос организации быта, но и глубоко личное мировоззренческое решение, которое отражает наши представления о безопасности, красоте, смысле жизни и пути к счастью.

Синдром Плюшкина: медицина против литературы

Когда Николай Васильевич Гоголь в 1835 году начал писать «Мёртвые души», он вряд ли предполагал, что один из его персонажей даст название реальному психическому расстройству. Степан Плюшкин, «прореха на человечестве», стал символом патологического накопительства задолго до того, как медицина признала это явление болезнью.

«Уже несколько лет, как он не пил чаю и кофе, экономя сахар; кухарка варила ему только щи да каша; в комнатах холод был такой, что нужно было дрожать; сюртук носил один и тот же, заплатанный; даже к столу подходил редко, всё больше ходил по своим кладовым, чуланам, усматривал, считал», — так описывал классик русской литературы героя, который в наше время получил бы диагноз «расстройство накопления» или хоардинг.

Современная медицина относит синдром Плюшкина к спектру обсессивно-компульсивных расстройств, хотя он может проявляться и в рамках деменции, шизофрении или депрессии. Официальное название — «расстройство накопления» — было включено в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5) только в 2013 году, что говорит о относительной новизне понимания этой проблемы в западной психиатрии.

В России синдром Плюшкина диагностируется у 2,5% населения, но эта цифра может быть заниженной из-за социальной стигмы и нежелания обращаться за помощью. Среди пожилых людей распространённость достигает 6,2-7%, причём самый высокий уровень тяжести симптомов приходится на возрастной диапазон 50-70 лет.

Доктор Мария Голубкова, врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы, объясняет: «Отклонение приводит к разладу во многих сферах жизни: в поведении, в отношениях с близкими, появляется апатия, не соблюдаются гигиенические правила. Чаще всего это люди пенсионного возраста, так как изменения происходят в коре и корковых структурах лобных долей головного мозга».

Основные признаки синдрома включают:

Патологическую страсть к накопительству — человек не может выбросить практически ничего, считая даже очевидный мусор потенциально ценным. Квартира постепенно заполняется старыми газетами, сломанными вещами, пустыми коробками, испорченными продуктами.

Агрессивное поведение при попытках близких навести порядок — любые попытки выбросить хлам воспринимаются как личное оскорбление или даже кража «ценностей».

Социальную изоляцию — человек перестаёт принимать гостей, избегает общения, становится всё более замкнутым и подозрительным.

Пренебрежение гигиеной — ванна и туалет могут быть заполнены вещами, что делает невозможным их использование по назначению.

Рационализацию поведения — накопитель всегда может объяснить, зачем ему нужна каждая вещь: «ещё пригодится», «отремонтирую», «подарю кому-нибудь», «жалко выбросить».

Интересно, что в отличие от коллекционирования, где предметы систематизируются и демонстрируются, при синдроме Плюшкина вещи просто складируются хаотично. «Человек может думать, что все собранные им предметы однажды пригодятся — это иллюзия хозяйственности», — отмечает психолог Юлия Бахтеева.

Причины расстройства многогранны. Генетические факторы играют значительную роль — семейный анамнез синдрома накопительства увеличивает вероятность развития заболевания. Но не менее важны психологические и социокультурные предпосылки.

«Часто накопительство связано с пениафобией — страхом бедности, — объясняет специалист. — Если человек рос в крайне стеснённых условиях, где экономили каждый кусок хлеба, то этот опыт может не пройти бесследно».

Для России это особенно актуально. Поколение, выросшее в условиях дефицита и войн, передаёт модель поведения «на всякий случай» своим детям и внукам. «Накопительство может стать реакцией на травматические события — потерю близкого, развод, финансовые трудности», — отмечают исследователи.

Стрессовые события часто становятся триггером для развития синдрома. Исследователи обнаружили связь между хоардингом и посттравматическим стрессовым расстройством, например, у людей, переживших Холокост. «Предметы собираются в тщетной попытке заполнить эмоциональную пустоту. Они складируются как баррикада, чтобы защититься от неопределённого будущего», — объясняет психолог.

Нейробиологические исследования показывают, что у людей с синдромом Плюшкина наблюдаются изменения в лобных долях головного мозга, отвечающих за принятие решений и планирование. Это объясняет, почему таким людям крайне сложно сделать выбор в пользу расставания с вещами — их мозг буквально не может правильно оценить значимость предмета.

Лечение синдрома Плюшкина требует комплексного подхода. Медикаментозная терапия включает антидепрессанты, ноотропы для поддержки когнитивных функций, а в некоторых случаях — нейролептики для подавления агрессии. Однако не менее важна психотерапевтическая работа, причём не только с самим пациентом, но и с его близкими.

«Конечно, восстановиться человеку, страдающему «старческим убожеством» невозможно, но сделать его жизнь более качественной медицине и родственникам вполне под силу», — отмечают специалисты клиники «Лето». Реабилитация включает арт-терапию, прогулки на свежем воздухе, музыкотерапию — всё то, что помогает сдержать развитие заболевания.

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют бороться с последствиями синдрома Плюшкина на законодательном уровне. Теперь суды могут принудительно изымать жильё у владельцев, которые содержат его в бесхозяйственном состоянии, создавая угрозу для соседей.

Но юридические меры — это лишь попытка справиться с последствиями. Гораздо важнее понимать, что синдром Плюшкина — это не моральный недостаток или «распущенность», а серьёзное психическое расстройство, требующее медицинской помощи и сочувствия, а не осуждения.

Парадокс в том, что литературный персонаж Гоголя накапливал вещи от скупости, а современные носители синдрома — часто от доброты и сентиментальности. Они не могут выбросить подарок, потому что «это память», или сломанную вещь, потому что «ещё можно починить». В этом смысле синдром Плюшкина — оборотная сторона человечности, доведённая до болезненной крайности.

Японская философия пустоты: от дзен-буддизма к КонМари

Философские основы современного минимализма уходят корнями в многовековую японскую традицию, где пустота не просто эстетический принцип, а способ постижения истины. Дзен-буддизм, проникший в Японию из Китая в XII веке, принёс с собой радикально иное понимание красоты и совершенства.

В основе дзен-философии лежит принцип «му» (無) — пустоты или небытия, которое парадоксальным образом оказывается полнотой. «Пустота священна, сакральна, она не воспринимается как нехватка или отсутствие чего-то», — объясняют исследователи японской культуры. Это кардинально отличается от западного восприятия, где пустота традиционно ассоциируется с одиночеством и неблагополучием.

Концепция ваби-саби, сформировавшаяся в XV-XVI веках, добавила к философии пустоты эстетику несовершенства. Первый иероглиф «ваби» обозначает непритязательность, простоту, даже грубоватость и асимметрию. Второй — «саби» — указывает на связь со временем, стариной, одиночеством и умиротворением. Вместе они создают представление о красоте, которая живёт не в идеале, а в принятии естественного хода вещей.

«Если слить определения воедино, получится способность видеть красоту и гармонию в несовершенстве. Здесь чувствуются нотки лёгкой грусти и отрешённости», — поясняют специалисты по японскому интерьерному дизайну. Трещина в керамической чаше, неровная текстура дерева, увядший цветок — всё это становится источником эстетического переживания.

Практическое применение этих идей формировалось веками. Традиционный японский дом с его раздвижными перегородками сёдзи, циновками татами и минимальной мебелью воплощал философию функциональности и изменчивости. Каждый предмет должен был иметь ясное предназначение, а пустое пространство — возможность трансформации в зависимости от потребностей момента.

Чайная церемония, достигшая совершенства в XVI веке, стала квинтэссенцией японского минимализма. Сэн-но Рикю, великий мастер чая, учил: «Хана ва, nozoki ni saku ga gotoku» — «цветы должны выглядеть так, как будто они цветут в поле», то есть естественно и без излишеств. В чайной комнате размером всего четыре с половиной татами каждый элемент — от свитка на стене до цветка в нише токонома — был тщательно выбран и имел глубокий смысл.

Современная интерпретация этих принципов получила неожиданное развитие в работах консультанта по организации пространства Мари Кондо. Родившаяся в Токио в 1984 году, она с детства была одержима идеей порядка, что она сама связывает с религиозными убеждениями своей семьи. «Синтоизм исповедует, что организация пространства и уборка являются духовными практиками», — объясняет биография автора методики КонМари.

В 19 лет Мари основала консалтинговую компанию по организации пространства, а её книга «Магическая уборка» была переведена на 40 языков мира. Секрет популярности метода КонМари заключается в том, что он соединил древнюю японскую философию с современными потребностями западного человека.

Главный принцип метода — «искра радости» — напрямую восходит к дзен-буддийскому пониманию осознанности. «Каждую вещь нужно взять в руки и честно спросить себя: «Приносит ли она мне радость?» Если ответ «да» — оставляем, если «нет» — благодарим вещь и отпускаем», — объясняет Кондо.

Этот подход кардинально отличается от западной логики полезности. Вещь может быть функциональной, но не приносить радость — и тогда от неё следует отказаться. «Очень часто люди окружают себя множеством вещей, хранят что-то просто так или про запас и даже не задумываются, откуда у них возникает постоянное чувство тревоги или усталости», — отмечает автор методики.

Второй принцип КонМари — работа по категориям, а не по комнатам — также имеет философское обоснование. Собирая все книги или всю одежду в одном месте, человек получает возможность осознать масштаб накопления и принять решение с полным пониманием ситуации. Это своего рода медитация над собственными привычками и потребностями.

Строгая последовательность категорий — одежда, книги, документы, разные предметы, сентиментальные вещи — выстроена по принципу возрастающей эмоциональной сложности. «Одежду легче всего оценить по принципу «радость-нерадость», а сентиментальные вещи — сложнее всего. Нужно «натренировать» способность принимать решения на простых категориях», — объясняют последователи метода.

Ритуал благодарности вещам перед расставанием — ещё один элемент, роднящий КонМари с синтоистской традицией, где все предметы обладают духом и заслуживают уважения. «По-настоящему драгоценные воспоминания никогда не изгладятся, даже если вы выбросите предметы, связанные с ними», — успокаивает Мари Кондо тех, кто боится потерять связь с прошлым.

Адаптация японского метода к российским реалиям потребовала некоторых корректировок. «У нас есть зимние куртки, которые 8 месяцев в году не используются, но выбрасывать их нельзя», — отмечают российские последователи. Формулировка «искры радости» была расширена до более практичной: «Нужна ли мне эта вещь для комфортной жизни?».

Российские марафоны расхламления по методу КонМари собирают тысячи участников. «Прошло всего две недели, а результаты нашей работы ошеломительные, не правда ли? Но самые интересные её последствия у вас ещё впереди», — делится опытом одна из организаторов марафона.

Психологические исследования подтверждают эффективность подхода КонМари. «Минимализм помогает освободиться от эмоциональных привязок к материальным вещам и сосредоточиться на более значимых аспектах жизни, таких как отношения, здоровье и личностный рост», — отмечают психологи. Участники марафонов сообщают об улучшении концентрации, снижении уровня стресса и общем повышении удовлетворённости жизнью.

Однако важно понимать, что японский минимализм — это не просто техника уборки, а целостное мировоззрение. «Японский минимализм ставит перед собой серьёзные задачи: научить человека находиться в гармонии с предметным миром и природой, отвлекаться от суеты, дисциплинировать мысли и чувства, видеть прекрасное в несовершенном, а ценность в обыденном и мимолётном», — подчёркивают специалисты.

Эстетика «несовершенства» постепенно проникает и в российский дизайн интерьеров. «Отказ от идеальности становится широким феноменом, который мы видим и за пределами дизайна интерьера», — отмечают дизайнеры. Люди устают от «стерильных» идеальных картинок и стремятся к более живому, насыщенному, уютному пространству.

Таким образом, японская философия пустоты предлагает не отказ от вещей ради самого отказа, а путь к осознанности через материальный мир. Это не аскетизм, а искусство различения — способность отделить важное от второстепенного и найти красоту в простоте.

Российская специфика: советское наследие и современные тренды

Российское отношение к вещам формировалось в уникальных исторических условиях, которые наложили неизгладимый отпечаток на национальную психологию. Понимание этой специфики критически важно для всех, кто пытается применить западные или восточные практики минимализма к российской реальности.

Советская эпоха создала особую «экономику дефицита», где доступность товаров определялась не денежными возможностями, а связями, везением и умением «достать». «Достал — значит, купил, купил — значит, сохранил» — этот принцип стал основой поведенческой модели нескольких поколений. Вещи ценились не за красоту или функциональность, а за сам факт их наличия.

«Дефицит превратил накопительство в жизненную стратегию», — отмечают социологи, исследующие советское наследие. Фразы «вдруг пригодится», «на чёрный день», «добро не пропадёт» стали частью коллективного бессознательного. При этом накопление касалось не только продуктов питания и одежды, но и информации — газет, журналов, книг, которые могли внезапно исчезнуть из продажи.

Коммунальные квартиры усиливали эту тенденцию, создавая особую культуру хранения в ограниченном пространстве. «Каждый угол должен был использоваться максимально эффективно, каждая коробка служила двойной или тройной цели», — описывают исследователи советского быта. Антресоли, балконы, кладовки превращались в сложные системы хранения, где каждый предмет имел строго определённое место.

Психологическая травма поколений, переживших войны, голод и репрессии, закрепила модель поведения «запасаться впрок». «Если человек рос в крайне стеснённых условиях, где экономили каждый кусок хлеба, то этот опыт может не пройти бесследно», — объясняют психологи. Даже спустя десятилетия после окончания дефицита эти паттерны продолжают передаваться от родителей к детям.

Особенностью российского накопительства стала его «многослойность». В отличие от западного консьюмеризма, направленного на новые покупки, советское накопительство было основано на сохранении всего, что попадало в дом. Одна и та же банка могла служить сначала для варенья, потом для хранения гвоздей, затем для рассады, и в конце концов превратиться в «стратегический запас на всякий случай».

1990-е годы добавили свою специфику. Экономическая нестабильность, инфляция, дефолты научили людей не доверять финансовым институтам и переводить сбережения в материальные активы. «Недвижимость, золото, валюта в матрасе» — этот набор до сих пор остаётся популярным среди старшего поколения россиян.

Современные российские семьи наследуют сложную смесь советских привычек и постсоветских страхов. По данным исследований, около 70% семей в России распадается, что создаёт дополнительную неуверенность в завтрашнем дне. В таких условиях накопительство становится психологической защитой от неопределённости.

Однако последние десятилетия принесли кардинальные изменения. Молодые россияне, выросшие в условиях относительного изобилия, всё чаще обращаются к идеям осознанного потребления. По данным Аналитического центра НАФИ, доля россиян, регулярно занимающихся домашним разделением мусора, за 2015–2023 годы увеличилась в девять раз — с 4% до 37%.

«В 2022 году концепция осознанного потребления вошла в топ-10 глобальных потребительских трендов: 67% потребителей стараются положительно влиять на окружающую среду своими повседневными действиями», — отмечают исследователи. В России этот тренд приобретает специфические черты.

Российские марафоны расхламления адаптируют западные методики под местную специфику. «Марафон предполагает уделять размусориванию 20 минут в день, занимаясь какой-то одной категорией вещей», — объясняет участница одного из таких проектов. Но в российских условиях это может растянуться на месяцы из-за объёма накопленного.

«Я художник-иллюстратор, провожу большую часть времени дома, и именно дома мне крайне важна окружающая обстановка. Но она меня очень огорчала», — делится опытом Наиля Бутусова. Точкой перелома для неё стал ремонт, когда пришлось перетаскивать «очень много вещей — все вроде бы нужные, но вызывающие чувство раздражения».

Особенность российского минимализма — необходимость учитывать климатические условия и сезонность. «У нас есть зимние куртки, которые 8 месяцев в году не используются, но выбрасывать их нельзя», — отмечают адепты метода КонМари в России. Формулировка вопроса изменяется с «приносит ли радость» на «буду ли я носить это в соответствующий сезон с удовольствием».

Российская традиция заготовок и консервации также требует особого подхода. «В Японии не принято делать заготовки на зиму, у нас это традиция. Оставляйте банки и крупы, но в разумных количествах», — советуют специалисты. Грань между разумной предусмотрительностью и накопительством остаётся предметом индивидуальной оценки.

Документооборот в России традиционно сложнее, чем в развитых странах, что также влияет на организацию быта. «Оставляйте все юридически значимые бумаги, но избавляйтесь от дублей и устаревших справок», — рекомендуют консультанты по расхламлению.

Молодое поколение россиян всё активнее принимает идеи экологического минимализма. «Экологически ориентированные минималисты склонны воспитывать своих детей не совсем так, как другие люди. Они предпочитают давать детям жизненный опыт, а не вещи», — отмечают исследователи. Такие семьи выбирают «неторопливую жизнь, в которой гораздо больше времени уделяется глубокому общению».

Интересно, что в интерьерном дизайне российские тренды 2024-2025 годов демонстрируют борьбу двух тенденций. С одной стороны, «минимализм не уходит со сцены, но меняется», становясь более мягким и уютным. С другой стороны, «максимализм становится новой нормой» как реакция на годы аскетичного дизайна.

«Между минимализмом и максимализмом существует тонкая грань. Это и есть дофаминовый декор», — описывают современные тенденции дизайнеры. Этот подход позволяет российским семьям сохранить эмоциональную связь с вещами, не переходя к крайностям накопительства.

Опросы показывают, что основными барьерами для развития осознанного потребления в России остаются инфраструктурные проблемы. «Главная проблема — нехватка инфраструктуры. На отсутствие поблизости специальных контейнеров и пунктов приема жаловались 71% опрошенных», — отмечают социологи. Кроме того, «21,5% респондентов выражали уверенность, что их рассортированный мусор потом все равно свалят в одну общую кучу».

Тем не менее, тренд на осознанное потребление в России усиливается. «На Авито в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62%», — свидетельствуют данные крупнейшей торговой площадки. Это говорит о том, что идея продления жизненного цикла вещей находит всё больше сторонников.

Таким образом, российская специфика организации быта представляет собой сложный синтез исторического наследия, климатических особенностей и современных глобальных трендов. Успешная адаптация минималистических практик требует понимания этого контекста и готовности к компромиссам между философскими идеалами и практическими потребностями.

Психология выбора: максималисты против минималистов

Способность принимать решения и отношение к выбору определяют не только наш стиль потребления, но и глубинные механизмы организации жизненного пространства. Современная психология выделяет два кардинально разных типа людей по способу принятия решений — максималистов и минималистов, и эти различия напрямую влияют на склонность к накопительству или минимализму.

Исследователи из Университета штата Флорида определяют максималистов как людей, которые «сходят с ума из-за каждого решения», стремясь найти оптимальный вариант среди всех возможных. Минималисты (или «удовлетворители») довольствуются первым приемлемым решением, которое отвечает их базовым потребностям.

«Максималистам нужна уверенность, что их выбор оптимален. Такой выбор может стать весьма утомительным предприятием, учитывая, что мы живём в мире, где в свободном доступе имеется колоссальный объём информации», — объясняют психологи. Эта особенность принятия решений кардинально влияет на отношение к материальным благам.

Максималисты склонны к накопительству по нескольким причинам. Во-первых, они часто покупают больше вариантов «на всякий случай», не умея сделать окончательный выбор. «Выбор фотоаппарата может потребовать непомерных временных затрат на тщательный поиск, консультации со всеми и каждым, сопоставление вариантов», — описывают исследователи типичное поведение максималиста.

Во-вторых, даже после покупки максималисты продолжают анализировать альтернативы. «Даже если фотоаппарат всё же будет куплен, сразу возникнет чувство неудовлетворённости, поскольку вскоре появится новая модель», — отмечают психологи. Это приводит к желанию «застраховаться», оставив старые варианты «про запас».

Третья особенность максималистов — страх перед «обязательствами». «Страшно связывать себя обязательствами сейчас, ведь впоследствии может найтись что-то или кто-то получше», — описывают специалисты. В контексте вещей это означает нежелание расставаться с предметами, потому что «вдруг они ещё понадобятся».

Исследование показало, что «эта тенденция анализировать варианты даже после принятия решения способна снизить качество важнейших решений, принимаемых максималистами, например относительно приобретения дома, личной жизни, карьеры». Парадоксально, но стремление к идеальному выбору часто приводит к худшим результатам.

Минималисты демонстрируют противоположную модель поведения. Они быстро определяют свои критерии «достаточности» и прекращают поиск, как только находят вариант, который им соответствует. Это делает их менее склонными к накопительству и более готовыми расставаться с вещами.

«Стремись к мастерству, а не совершенству», — этот принцип, сформулированный Х. Джексоном Брауном-младшим, становится жизненным кредо минималистов. Они понимают, что совершенного решения не существует, и предпочитают действовать в условиях неопределённости.

Нейробиологические исследования подтверждают, что различия между максималистами и минималистами имеют физиологическую основу. Рой Баумейстер в 2012 году описал феномен «усталости от принятия решений». «Сила воли — конечный ресурс. Чем больше мы тратим на быт, тем меньше остается на важные вопросы», — объясняет социальный психолог.

«Минималистам не нужно выбирать кружку под настроение, подбирать одежду — кружка ровно одна, а в шкафу готовая капсула. Это бережёт ресурсы мозга для более важных задач», — отмечают исследователи. Исследования показывают, что люди, поддерживающие порядок в окружающем пространстве, «тратят меньше усилий при виде чистого рабочего стола или аккуратного сайта».

Различия в психологии выбора проявляются не только в отношении к вещам, но и в организации пространства. Максималисты часто создают сложные системы хранения «на все случаи жизни», накапливая множество специализированных предметов. Минималисты предпочитают многофункциональные решения и готовы пожертвовать специализацией ради простоты.

Интересно, что склонность к максимализму или минимализму может меняться в зависимости от сферы жизни. «Человек может быть максималистом в выборе техники, но минималистом в одежде», — отмечают психологи. Это объясняет, почему некоторые люди легко расстаются с книгами, но годами не могут выбросить старую электронику.

Возрастные изменения также влияют на психологию выбора. С годами многие люди становятся более склонными к максималистскому мышлению, особенно в отношении «стратегических» решений. «Патологическая тяга к накопительству проявляется обычно после 60 лет», — отмечают специалисты. Это связано с изменениями в работе префронтальной коры, отвечающей за принятие решений.

Культурные факторы также играют важную роль. В культурах с высоким уровнем неопределённости (к которым относится Россия) люди более склонны к максималистскому мышлению как способу защиты от непредсказуемого будущего. В культурах с низким уровнем неопределённости (например, в Скандинавских странах) минималистский подход воспринимается более естественно.

Гендерные различия также влияют на психологию выбора и накопительства. Исследования показывают, что мужчины чаще становятся максималистами в отношении технических предметов, а женщины — в отношении одежды и предметов, связанных с уходом за домом и детьми. При этом патологическое накопительство встречается у мужчин и женщин примерно с одинаковой частотой.

Практические исследования показывают, что осознание своего типа принятия решений может стать первым шагом к изменению поведения. «Первый шаг — осознать проблему. Следующий шаг — осознать своё желание изменить существующую ситуацию и принять соответствующее решение», — рекомендуют психологи.

Для максималистов эффективной стратегией становится установление чётких временных рамок для принятия решений. «Если речь идёт о выборе, способном повлиять на всю последующую жизнь, вначале определи, какую из своих ценностей ты реализуешь посредством данного выбора», — советуют специалисты.

Для людей минималистского склада основная задача — не впадать в другую крайность и не отказываться от важных решений из-за «усталости от выбора». «Каждый раз, когда не находишь себе места, если нужно принять какое-то решение, определи, в какой степени данное решение повлияет на твою жизнь», — рекомендуют психологи.

Современные исследования показывают, что золотой серединой может стать «гибкий минимализм» — подход, при котором человек применяет минималистские принципы в рутинных решениях (одежда, еда, быт), сохраняя возможность для максималистского анализа в действительно важных вопросах.

Таким образом, понимание собственной психологии выбора становится ключом к созданию гармоничной системы организации жизненного пространства — такой, которая поддерживает наши естественные склонности, но не превращается в их крайнее проявление.

Влияние на семейные отношения и воспитание детей

Философия организации быта неизбежно становится источником конфликтов в семье, особенно когда представители разных поколений и мировоззрений живут под одной крышей. Каждый подход — от радикального минимализма до патологического накопительства — оказывает глубокое влияние на семейную динамику и формирование личности детей.

Семьи с синдромом Плюшкина переживают особенно тяжёлые испытания. «Попытки очистить квартиру или дом от захламленности вызывают у больного выраженное противодействие вплоть до криков и рукоприкладства», — описывают специалисты типичную ситуацию. Родственники оказываются в ловушке: невозможно жить в антисанитарных условиях, но любые попытки помочь воспринимаются как агрессия.

«Все попытки разобрать хлам расцениваются человеком с синдромом Плюшкина как зависть, желание отобрать «ценные экспонаты»», — объясняют психологи. Члены семьи вынуждены выбирать между сохранением отношений и собственным благополучием. Дети в таких семьях часто испытывают стыд, не могут приводить друзей домой, развивают тревожные расстройства.

Исследование показало, что «снижение физического здоровья и когнитивные нарушения у пожилых людей совпадают с увеличением тяжести расстройства накопления». Это создаёт порочный круг: чем больше прогрессирует синдром, тем меньше человек способен к самообслуживанию, но тем сильнее он сопротивляется помощи близких.

Семьи с выраженными максималистскими тенденциями, не достигающими клинического уровня, сталкиваются с другими проблемами. Постоянное накопление вещей создаёт хронический стресс от беспорядка, конфликты из-за использования пространства, финансовые проблемы от избыточного потребления.

«Когда все вокруг заполнено книгами, техникой, одеждой, наш мозг устает от шума, нам сложно сосредоточиться на действительно важных вещах», — объясняет автор книги «Прощайте, вещи!» Фумио Сасаки. Дети в таких семьях могут развить повышенную тревожность, проблемы с концентрацией внимания, трудности в принятии решений.

Противоположная крайность — семьи радикальных минималистов — также может создавать напряжение. «Экологически ориентированные минималисты склонны воспитывать своих детей не совсем так, как другие люди. У них бывает меньше игрушек, и сами они реже участвуют во внеклассных занятиях», — отмечают исследователи.

Некоторые дети могут воспринимать минималистский подход как депривацию, особенно если он контрастирует с образом жизни их сверстников. «Воспитание в духе контркультуры ещё труднее», — признают сторонники экологического минимализма. Важно найти баланс между философскими принципами и потребностями развивающейся личности.

Конфликт поколений в вопросах организации быта особенно остро проявляется в российских семьях. Поколение, выросшее в условиях дефицита, физически не может выбросить «потенциально полезные» вещи, в то время как их дети и внуки стремятся к более минималистичному образу жизни.

«Я копила журналы, книги, одежду. В юношестве я думала, что эти вещи и составляют моё «Я», однако со временем обилие вещей начало тяготить», — делится опытом участница марафона расхламления. Процесс осознания часто происходит болезненно и может восприниматься старшим поколением как отвержение семейных ценностей.

Особенно сложные ситуации возникают при переездах или после смерти старших родственников. «Половина их библиотеки теперь у меня — буду пристраивать по новым хозяевам», — описывает типичную ситуацию одна из участниц движения за минимализм. Необходимость разбирать накопления всей жизни может стать источником серьёзных семейных кризисов.

Исследования показывают, что дети из семей с разными подходами к организации быта развивают различные психологические особенности. В семьях накопителей дети чаще демонстрируют:

Повышенную привязанность к вещам как источнику эмоциональной безопасности. Игрушки, одежда, книги становятся переходными объектами, помогающими справляться с тревогой.

Трудности с принятием решений — избыток вариантов в детстве может сформировать максималистский тип мышления, когда любой выбор кажется недостаточно обоснованным.

Социальные проблемы — стыд за беспорядок дома может привести к изоляции и трудностям в установлении дружеских отношений.

В минималистских семьях дети могут развить:

Высокую осознанность в отношении своих потребностей и умение отличать важное от второстепенного.

Креативность — ограничения стимулируют поиск нестандартных решений и многофункциональное использование предметов.

Экологическое сознание — понимание связи между потреблением и воздействием на окружающую среду.

Но они также могут испытывать:

Чувство депривации в сравнении со сверстниками из более «изобильных» семей.

Трудности с материальным планированием — недостаток опыта обращения с вещами может привести к проблемам во взрослой жизни.

Успешные семьи находят компромиссы между крайностями. «Разумный минимализм учит расставлять приоритеты и отличать важное от пустого. В его основе — осознанность, глубокое понимание себя и чёткое видение своих целей», — отмечают психологи.

Практические рекомендации для семей включают:

Открытое обсуждение семейных ценностей и их связи с материальными аспектами жизни. Важно объяснить детям логику принимаемых решений и выслушать их мнение.

Постепенные изменения вместо радикальных перемен. «Начните с небольших изменений: избавьтесь от ненужного, наведите порядок и наблюдайте за ощущениями», — советуют специалисты.

Индивидуальный подход к каждому члену семьи. «Если пусто, неуютно, не заставляйте себя следовать модному тренду», — предупреждают психологи.

Создание личных пространств, где каждый может организовать быт по своему усмотрению, не навязывая свои принципы другим.

Влияние семейной философии организации быта на детей часто проявляется не сразу, а во взрослом возрасте. «Изменение в одном из аспектов влечёт за собой изменение в остальных», — отмечают исследователи. Дети из семей накопителей могут стать радикальными минималистами, а выросшие в строгом порядке — развить склонность к коллекционированию.

Важно помнить, что ни один подход не является универсально правильным. «Некоторым людям комфортнее, когда вокруг много вещей. Дом с яркими деталями, книгами, сувенирами — безопасное, уютное и очень личное пространство», — подчёркивают психологи. Главное — найти баланс между индивидуальными потребностями и семейной гармонией.

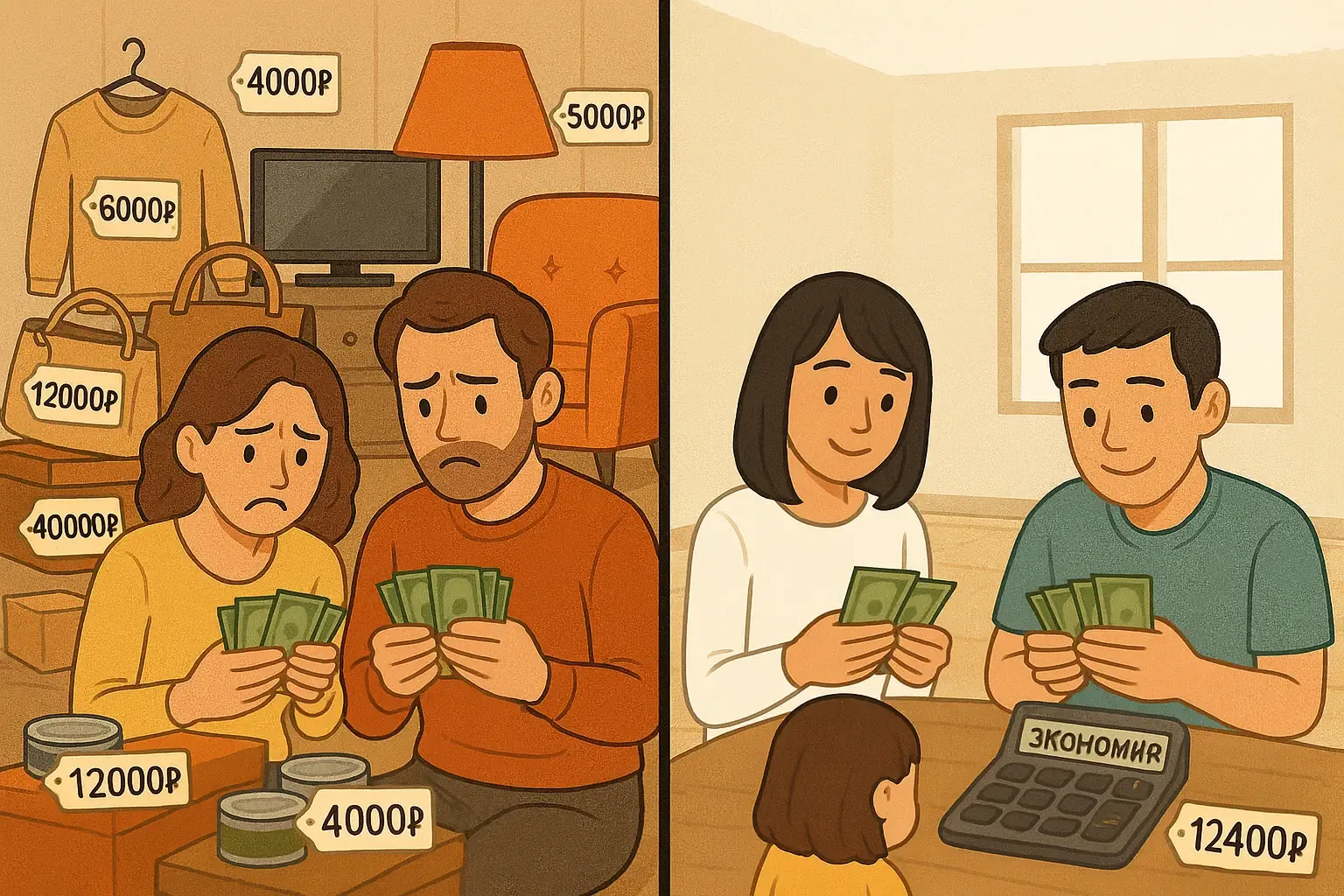

Экономические аспекты: стоимость выбора

Философия организации быта имеет прямые и весьма значительные финансовые последствия, которые часто остаются незамеченными до тех пор, пока семья не столкнётся с необходимостью серьёзного пересмотра своего образа жизни. Экономический анализ различных подходов к потреблению показывает удивительные результаты, опровергающие многие устоявшиеся представления.

Накопительский образ жизни создаёт скрытые финансовые ловушки, которые становятся очевидными только при детальном анализе. Семьи накопителей часто тратят непропорционально большие средства на:

Хранение неиспользуемых вещей. Аренда или покупка дополнительных квадратных метров для размещения редко используемых предметов может составлять значительную часть семейного бюджета. По оценкам специалистов, до 25% площади типичной российской квартиры занимают вещи, которыми не пользовались более года.

Дублирование покупок. «В 9 случаях из 10» вещи, которые кажется жаль выбросить «на всякий случай», действительно никогда не пригождаются, но при этом приходится покупать новые аналоги, потому что старые невозможно найти среди хлама. Это создаёт эффект «двойных трат» — деньги потрачены дважды на один и тот же функционал.

Поддержание инфраструктуры хранения. Шкафы, полки, контейнеры, антресоли — всё это требует как первоначальных вложений, так и регулярного обслуживания. Семьи накопителей тратят на организационную мебель в среднем на 40% больше минималистов.

Повышенные коммунальные расходы. Большое количество вещей требует дополнительного отопления, освещения, уборки. Исследования показывают, что семьи с избыточным количеством вещей тратят на коммунальные услуги на 15-20% больше.

Психологическая экономика накопительства ещё более разрушительна. «Усталость от принятия решений» приводит к импульсивным покупкам и неоптимальным финансовым решениям. Максималисты тратят значительно больше времени на исследование покупок, но часто в итоге переплачивают из-за «анализа паралича» — неспособности принять решение в оптимальный момент.

«Выбор фотоаппарата может потребовать непомерных временных затрат на тщательный поиск, консультации со всеми и каждым, сопоставление вариантов. В итоге, даже если фотоаппарат всё же будет куплен, сразу возникнет чувство неудовлетворённости, поскольку вскоре появится новая модель», — описывают исследователи типичную ситуацию. Это приводит к повторным покупкам и постоянной неудовлетворённости вложениями.

Напротив, минималистский подход демонстрирует впечатляющий экономический эффект. Экоактивистка Беа Джонсон в своей книге «Дом без отходов» утверждает, что осознанное потребление способствует экономии 40% семейного бюджета. Эта цифра подтверждается независимыми исследованиями.

Экономия достигается по нескольким направлениям:

Сокращение импульсивных покупок. Принцип «откажись от ненужного» (refuse) помогает избежать трат на товары, которые не приносят реальной пользы. Минималисты тратят на 30-50% меньше на спонтанные покупки.

Повышение качества покупок. Покупая меньше, но лучше, минималисты получают товары с большим сроком службы, что снижает общие расходы в долгосрочной перспективе. «Капсульный гардероб из качественных вещей обходится дешевле, чем постоянное обновление дешёвой одежды», — отмечают консультанты по стилю.

Снижение расходов на хранение и обслуживание. Меньше вещей требует меньше места, меньше организационной мебели, меньше времени на уборку и поддержание порядка.

Возможность монетизации освободившихся ресурсов. Свободное время и пространство могут быть использованы для заработка — домашнего офиса, творческой мастерской, сдачи части жилплощади в аренду.

Российская специфика добавляет дополнительные экономические факторы. Высокие цены на недвижимость делают особенно актуальным эффективное использование каждого квадратного метра. «В Москве стоимость квадратного метра достигает 300-500 тысяч рублей, поэтому использование 25% площади для хранения хлама означает «заморозку» 2-3 миллионов рублей», — подсчитывают аналитики рынка недвижимости.

Климатические условия создают дополнительные расходы для российских минималистов. «У нас есть зимние куртки, которые 8 месяцев в году не используются», — отмечают адепты минимализма. Сезонная одежда, спортивный инвентарь, дачное оборудование — всё это требует места для хранения даже при минималистском подходе.

Интересные данные предоставляет анализ российского рынка подержанных товаров. «В 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62%». Это означает, что большинство россиянок предпочитает покупать одежду с рук, а не новую. Такой подход соответствует принципам осознанного потребления и может обеспечить экономию 50-70% при сохранении качества гардероба.

Рынок аренды вещей в России пока развит слабо, но показывает потенциал роста. «Вместо покупки дорогих предметов, которые используются редко, можно арендовать их по мере необходимости», — предлагают консультанты по финансовому планированию. Аренда инструментов, спортивного оборудования, праздничной одежды может сэкономить семьям десятки тысяч рублей в год.

Психологическое воздействие различных подходов на финансовое поведение также заслуживает внимания. Минималисты, как правило, лучше контролируют свои финансы, имеют больше сбережений и меньше долгов. «Осознанность в отношении вещей переносится и на деньги», — объясняют финансовые психологи.

Максималисты, напротив, склонны к импульсивным тратам и накоплению кредитов. «Неспособность принять решение о покупке часто приводит к покупке нескольких вариантов или к покупке самого дорогого варианта «для надёжности»», — отмечают исследователи потребительского поведения.

Влияние на детей также имеет экономическое измерение. Семьи, практикующие осознанное потребление, воспитывают финансово грамотных детей. «Они предпочитают давать детям жизненный опыт, а не вещи», — отмечают исследователи. Такие дети во взрослом возрасте лучше управляют деньгами и реже попадают в долговые ловушки.

Однако важно отметить, что переход к минимализму сам по себе может потребовать значительных первоначальных вложений. Расхламление, покупка качественной мебели взамен множества дешёвых предметов, организация эффективных систем хранения — всё это требует инвестиций. «Окупаемость минималистского образа жизни наступает через 1-2 года после начала изменений», — подсчитывают консультанты.

Макроэкономические эффекты различных подходов к потреблению также заслуживают внимания. Общество максималистов создаёт высокий спрос на товары, стимулируя производство и экономический рост, но при этом генерирует большое количество отходов и неэффективно использует ресурсы. По данным Росстата, в 2021 году пищевые отходы в России составили более 178 млн тонн.

Общество минималистов, напротив, способствует развитию экономики качества, услуг и переработки, но может создавать дефляционное давление на рынки потребительских товаров. Оптимальным представляется сбалансированный подход, при котором осознанное потребление сочетается с поддержкой инноваций и качественного производства.

Таким образом, экономические аспекты выбора между минимализмом и накопительством выходят далеко за рамки индивидуальной экономии. Они влияют на семейное благополучие, воспитание детей, развитие рынков и общую эффективность использования ресурсов общества.

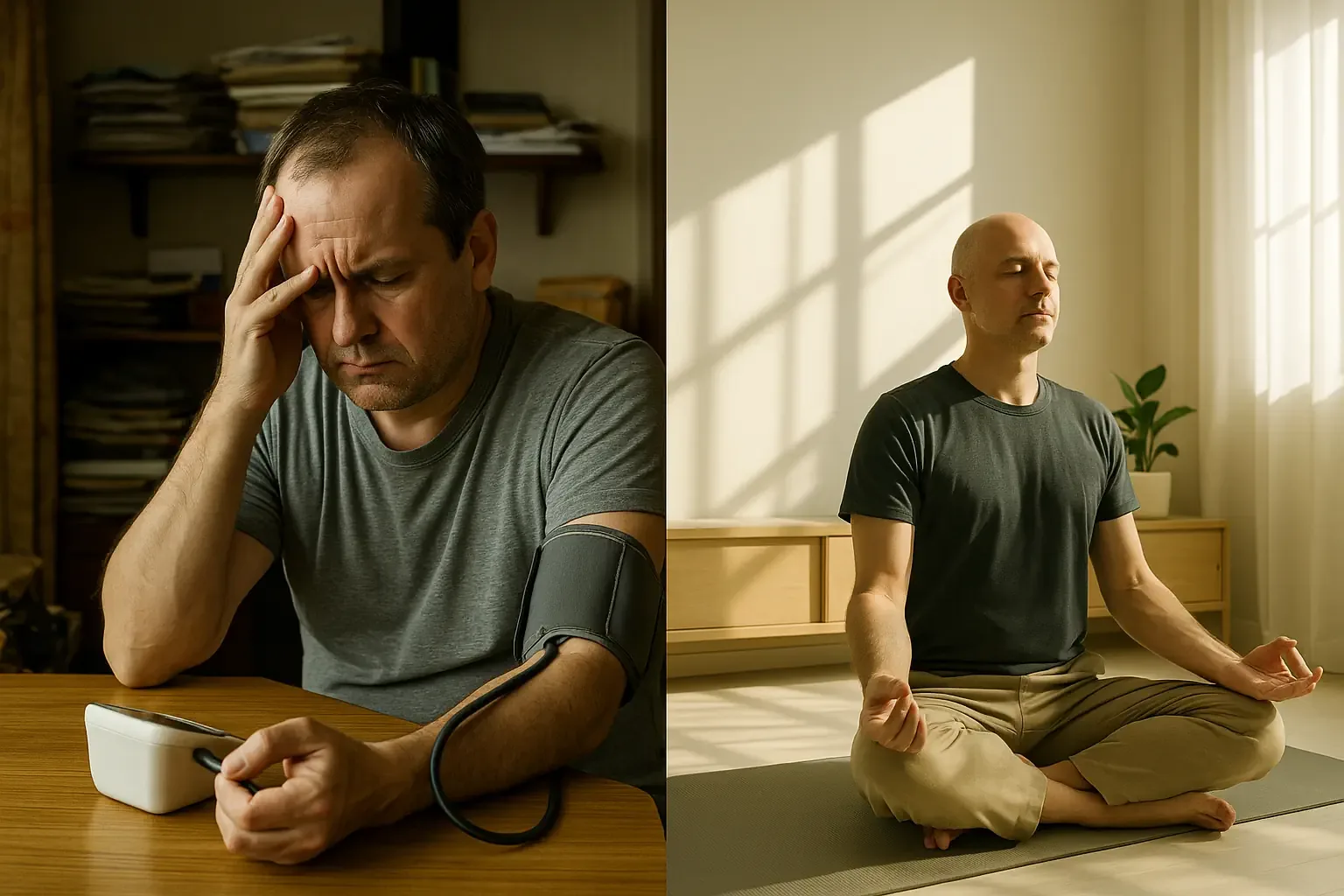

Влияние на физическое и психическое здоровье

Организация жилого пространства оказывает прямое и измеримое воздействие на физиологические процессы в нашем организме и психическое состояние. Современные исследования в области нейропсихологии и психосоматической медицины предоставляют убедительные доказательства того, что наш дом формирует не только наше настроение, но и показатели здоровья.

Физиологическое воздействие беспорядка

Исследования показывают, что беспорядок и избыток визуальной информации приводят к повышению уровня кортизола — основного гормона стресса. Лаборатория UCLA провела масштабное исследование, в ходе которого измеряла концентрацию кортизола в слюне женщин, находящихся в своих домах. Результаты были однозначными: женщины, описывавшие свои дома как «неряшливые» или «захламлённые», демонстрировали повышенный уровень кортизола в течение всего дня.

«Когда все вокруг заполнено книгами, техникой, одеждой, наш мозг устает от шума, нам сложно сосредоточиться на действительно важных вещах», — объясняет автор исследований минимализма Фумио Сасаки. Хронически повышенный кортизол приводит к целому каскаду проблем со здоровьем: нарушениям сна, проблемам с пищеварением, снижению иммунитета, повышению артериального давления.

Исследования в области нейропсихологии показывают, что минималистическое окружение помогает улучшить фокусировку и повышает продуктивность. «Люди тратят меньше усилий при виде чистого рабочего стола или аккуратного сайта. Незаправленная постель или неряшливый рабочий стол — эти сигналы об окружающем мире незаметно воздействуют на мозг», — отмечают авторы исследования «Сила воли».

Дыхательная система и качество воздуха

Избыточное количество вещей в доме создаёт проблемы для дыхательной системы. Текстиль, книги, декоративные предметы накапливают пыль, которая становится источником аллергенов. «В домах накопителей концентрация пыли может превышать норму в 3-5 раз», — отмечают специалисты по гигиене жилища.

Патологическое накопительство создаёт особенно опасные условия. «Горы мусора мешают жить соседям, доставляя разные неудобства — от живности до неприятного запаха», — описывают типичную ситуацию журналисты. Антисанитарные условия способствуют размножению болезнетворных микроорганизмов, плесени, появлению насекомых и грызунов.

Минималистские интерьеры, напротив, легче поддерживать в чистоте, что обеспечивает лучшее качество воздуха. Меньше поверхностей для накопления пыли, больше свободного пространства для циркуляции воздуха, возможность использовать более эффективные системы очистки.

Опорно-двигательная система

Захламлённое пространство ограничивает физическую активность и может стать причиной травм. Узкие проходы между горами вещей, необходимость постоянно перешагивать и обходить препятствия создают повышенный риск падений, особенно для пожилых людей.

«Проходы между комнатами становятся всё уже, и постепенно пространство теряет свою функциональность», — описывают развитие синдрома Плюшкина специалисты. В крайних случаях люди полностью теряют доступ к частям своей квартиры, вынуждены спать на диванах среди хлама или даже поверх него.

Минималистское пространство, напротив, способствует физической активности. Свободные площади можно использовать для домашних тренировок, йоги, танцев. Исследования показывают, что люди, живущие в минималистичных интерьерах, в среднем на 25% больше двигаются в течение дня.

Психическое здоровье и эмоциональное состояние

Влияние организации пространства на психическое здоровье проявляется на нескольких уровнях. Беспорядок создаёт хронический стресс, который может привести к развитию тревожных расстройств и депрессии. «Ненужные вещи и беспорядок могут вызывать чувство перегруженности и стресса», — подтверждают результаты исследований.

Патологическое накопительство часто сопровождается социальной изоляцией. «Человек становится необщительным, неряшливым, безразличным к окружающим, агрессивным, замыкается на своей «коллекции», оказывается в социальной изоляции», — описывают клиническую картину психиатры. Невозможность принимать гостей, стыд за состояние жилища приводят к разрушению социальных связей, что усугубляет психические проблемы.

Минимализм демонстрирует противоположный эффект. «Минимализм помогает освободиться от эмоциональных привязок к материальным вещам и сосредоточиться на более значимых аспектах жизни, таких как отношения, здоровье и личностный рост», — отмечают психологи. Это может привести к улучшению общего эмоционального состояния и удовлетворённости жизнью.

Качество сна

Организация спального пространства критически влияет на качество сна. Исследования показывают, что люди лучше засыпают и крепче спят в минималистично организованных спальнях. Отсутствие лишних предметов, нейтральные цвета, хорошая вентиляция способствуют более глубокому и восстанавливающему сну.

«В захламлённых спальнях люди чаще страдают от бессонницы и поверхностного сна», — отмечают сомнологи. Избыток визуальных стимулов мешает мозгу переключиться в режим отдыха, а плохое качество воздуха из-за пыли и недостаточной вентиляции приводит к храпу и прерывистому сну.

Когнитивные функции

Влияние окружающей среды на когнитивные способности особенно заметно у детей и пожилых людей. «Порядок и минимализм способствуют улучшению концентрации», — подтверждают исследования в области нейропсихологии. Минималистическое окружение помогает лучше сосредоточиться на задачах и повышает продуктивность.

У пожилых людей с синдромом накопительства часто наблюдается ускоренное снижение когнитивных функций. «Изменения происходят с возрастом в коре и корковых структурах лобных долей головного мозга, которые отвечают за принятие решений», — объясняют психиатры. Хаотичная среда усугубляет эти процессы, затрудняя ориентацию в пространстве и выполнение повседневных задач.

Иммунная система

Хронический стресс от жизни в захламлённом пространстве подавляет иммунную систему. Повышенный уровень кортизола снижает выработку лимфоцитов и ослабляет защитные функции организма. Антисанитарные условия, характерные для домов накопителей, создают дополнительную нагрузку на иммунитет.

Минималистский образ жизни, напротив, способствует укреплению иммунитета за счёт снижения стресса, улучшения качества сна, большей физической активности и лучших гигиенических условий.

Пищеварительная система

Стресс от беспорядка может нарушать пищеварение и приводить к развитию синдрома раздражённого кишечника. «Стресс напрямую влияет на работу желудочно-кишечного тракта через ось «мозг-кишечник»», — объясняют гастроэнтерологи.

Минималистская кухня способствует более здоровому питанию. Порядок в кухонных шкафах помогает лучше планировать меню, избегать импульсивных покупок еды, готовить более разнообразные и полезные блюда.

Особенности воздействия на разные возрастные группы

Дети особенно чувствительны к организации окружающего пространства. «Беспорядок может привести к проблемам с концентрацией внимания, повышенной тревожности, трудностям в обучении», — отмечают детские психологи. В то же время слишком аскетичная среда может подавлять креативность и эмоциональное развитие.

Пожилые люди наиболее уязвимы к негативному воздействию захламлённых пространств. Снижение мобильности, ухудшение зрения, когнитивные нарушения делают беспорядок не просто неудобством, а реальной угрозой для здоровья и жизни.

Таким образом, выбор между минимализмом и накопительством имеет далеко идущие последствия для физического и психического здоровья. Современная медицина всё чаще рассматривает организацию жилого пространства как важный фактор профилактики заболеваний и поддержания качества жизни на всех этапах человеческого существования.

Поиск золотой середины

После рассмотрения крайностей минимализма и накопительства становится очевидным, что для большинства людей оптимальным решением является поиск индивидуального баланса — такого подхода, который учитывает личные потребности, семейные обстоятельства, культурные особенности и практические ограничения жизни в России.

Принципы разумного потребления

Концепция «разумного минимализма» предполагает осознанный подход к вещам без впадения в крайности. «Разумный минимализм учит расставлять приоритеты и отличать важное от пустого. В его основе — осознанность, глубокое понимание себя и чёткое видение своих целей», — объясняют специалисты.

Первый принцип разумного подхода — функциональность с учётом контекста. В отличие от радикального минимализма, который стремится к максимальному сокращению вещей, разумный подход признаёт необходимость адаптации к конкретным условиям жизни. «У нас есть зимние куртки, которые 8 месяцев в году не используются, но выбрасывать их нельзя», — справедливо отмечают российские последователи осознанного потребления.

Второй принцип — качество превыше количества. Вместо накопления множества дешёвых предметов предпочтение отдаётся меньшему количеству качественных вещей с длительным сроком службы. «Капсульный гардероб из качественных вещей обходится дешевле, чем постоянное обновление дешёвой одежды», — подтверждают консультанты по стилю.

Третий принцип — эмоциональная осознанность. Решения о покупке или избавлении от вещей принимаются не автоматически, а с учётом эмоционального значения предметов. При этом важно отличать здоровую привязанность к действительно значимым вещам от невротического цепляния за любые предметы.

Адаптация к российским условиям

Российская специфика требует особого подхода к организации быта. Климатические условия, инфраструктурные особенности, культурные традиции — всё это должно учитываться при создании индивидуальной системы.

Сезонность остаётся ключевым фактором для России. Эффективная организация предполагает ротационное хранение сезонных вещей: зимняя одежда, летний инвентарь, дачные принадлежности должны иметь чётко организованные места хранения с лёгким доступом в нужный сезон.

Инфраструктурные ограничения также влияют на оптимальную стратегию. Если в районе отсутствуют магазины шаговой доступности, разумно поддерживать больший запас продуктов длительного хранения. Если нет развитой системы услуг, имеет смысл иметь базовый набор инструментов для мелкого ремонта.

Культурные традиции заготовок, консервации, передачи вещей между поколениями не следует полностью отвергать. Важно найти способ сохранить их суть, избегая при этом превращения в бессмысленное накопительство. «В России традиция заготовок имеет глубокие корни. Оставляйте банки и крупы, но в разумных количествах», — советуют эксперты.

Семейные стратегии компромисса

В семьях с разными подходами к организации быта особенно важно найти компромиссы, которые учитывают потребности всех членов семьи. Успешные семьи используют несколько стратегий:

Зонирование пространства позволяет каждому члену семьи организовать свою личную территорию согласно собственным предпочтениям. «Создание личных пространств, где каждый может организовать быт по своему усмотрению, не навязывая свои принципы другим», — рекомендуют семейные психологи.

Общие принципы для общих зон помогают поддерживать функциональность совместно используемых пространств. Кухня, гостиная, ванная организуются по принципам, которые устраивают всех, даже если личные комнаты каждого отличаются по стилю.

Постепенность изменений снижает сопротивление и конфликты. «Начните с небольших изменений: избавьтесь от ненужного, наведите порядок и наблюдайте за ощущениями», — советуют специалисты.

Практические инструменты баланса

Несколько конкретных инструментов помогают поддерживать баланс между минимализмом и функциональностью:

Правило «одно пришло — одно ушло» предотвращает накопление избытка, сохраняя стабильное количество вещей в каждой категории. При покупке новой рубашки старая продаётся или дарится.

Сезонные ревизии позволяют регулярно пересматривать количество и состояние вещей. Весной и осенью семья проводит «инвентаризацию» и принимает решения о том, что оставить, что отремонтировать, что передать другим.

Принцип «трёх вопросов» помогает принимать решения о покупках: «Нужно ли мне это?», «Где я буду это хранить?», «Что я сделаю с аналогичной вещью, которая у меня уже есть?»

Система временного хранения для сомнительных предметов. Вещи, в необходимости которых есть сомнения, складываются в отдельную коробку на определённый срок. Если за этот период они не понадобились, их можно спокойно отдавать.

Эмоциональные аспекты баланса

Поиск золотой середины требует работы не только с предметами, но и с эмоциональными реакциями на них. «Если пусто, неуютно, не заставляйте себя следовать модному тренду», — предупреждают психологи. Некоторым людям действительно нужно больше вещей для ощущения комфорта и безопасности.

Уважение к индивидуальным особенностям становится основой семейной гармонии. «Некоторым людям комфортнее, когда вокруг много вещей. Дом с яркими деталями, книгами, сувенирами — безопасное, уютное и очень личное пространство», — отмечают специалисты.

Работа с тревожностью помогает снизить склонность к защитному накопительству. Понимание истинных причин желания «оставить на всякий случай» позволяет принимать более рациональные решения.

Развитие осознанности в отношении своих потребностей помогает отличать настоящие нужды от навязанных извне стандартов. «Избавляясь от лишнего, приходится постоянно думать — для какой жизни эти вещи, хочу ли я быть человеком, который живёт такую жизнь», — объясняют консультанты по минимализму.

Экономические аспекты баланса

Разумный подход к потреблению может обеспечить существенную экономию без ущерба для качества жизни. «Осознанное потребление способствует экономии 40% семейного бюджета», — утверждают исследователи. При этом экономия достигается не за счёт самоограничений, а благодаря более осознанным решениям.

Инвестиционный подход к покупкам предполагает анализ долгосрочной стоимости владения вещью. Более дорогая, но качественная вещь может оказаться выгоднее серии дешёвых замен.

Развитие культуры обмена и повторного использования позволяет получать нужные вещи с минимальными затратами. «На Авито в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте составила 62%», что показывает растущую популярность этого подхода.

Золотая середина между минимализмом и накопительством — это не компромисс в смысле «ни то, ни другое», а синтез лучшего из обоих подходов. Это осознанность минималистов в сочетании с практичностью и эмоциональностью традиционного отношения к вещам. Это путь, который каждая семья должна найти самостоятельно, учитывая свои уникальные обстоятельства и потребности.

Заключение

Путешествие по философии организации быта от японских храмов до российских коммуналок, от клинических описаний синдрома Плюшкина до современных марафонов расхламления показывает, что выбор между минимализмом и накопительством — это гораздо больше, чем просто вопрос порядка в доме. Это выбор мировоззрения, способа взаимодействия с миром, понимания счастья и безопасности.

Крайности опасны в любом направлении. Патологическое накопительство превращает дом в тюрьму, разрушает здоровье и социальные связи, создаёт иллюзию безопасности за счёт реального благополучия. Радикальный минимализм может лишить жизнь эмоциональной глубины, игнорировать практические потребности, превратиться в новую форму навязчивости.

Российская специфика добавляет свои нюансы в этот выбор. Наследие советской эпохи, климатические условия, культурные традиции требуют адаптации любых философий к местной реальности. Нельзя механически переносить японский дзен-минимализм или скандинавский хюгге в условия российской жизни без понимания контекста.

Современные исследования убедительно показывают, что организация пространства влияет на физическое и психическое здоровье, семейные отношения, финансовое благополучие, воспитание детей. Это делает выбор домашней философии не вопросом моды или эстетических предпочтений, а важным решением, определяющим качество жизни.

Оптимальным для большинства людей представляется путь осознанного баланса — такой подход, который заимствует мудрость минимализма в вопросах осознанности и функциональности, но сохраняет человечность и эмоциональность традиционного отношения к вещам. Это путь, который каждая семья должна найти самостоятельно, учитывая свои потребности, обстоятельства и ценности.

В конечном счёте, дом должен служить жизни, а не наоборот. Независимо от того, выберете ли вы строгий минимализм японской эстетики или уютный максимализм русских традиций, главное — чтобы ваш выбор делал вас здоровее, счастливее и свободнее. В этом и заключается подлинная мудрость организации быта: найти свой путь между пустотой и избытком, между аскетизмом и потребительством, между философскими идеалами и повседневными потребностями.