Россия занимает третье место в мире по количеству разводов: в 2024 году из каждых 10 браков распалось восемь. По данным ВЦИОМ, это соотношение достигло исторического максимума — 644 тысячи разводов против 683,7 тысяч годом ранее. За этими цифрами стоят миллионы историй о том, как любовь превратилась во взаимные обвинения, как семьи распались из-за неумения договариваться, а дети пострадали от родительских ссор.

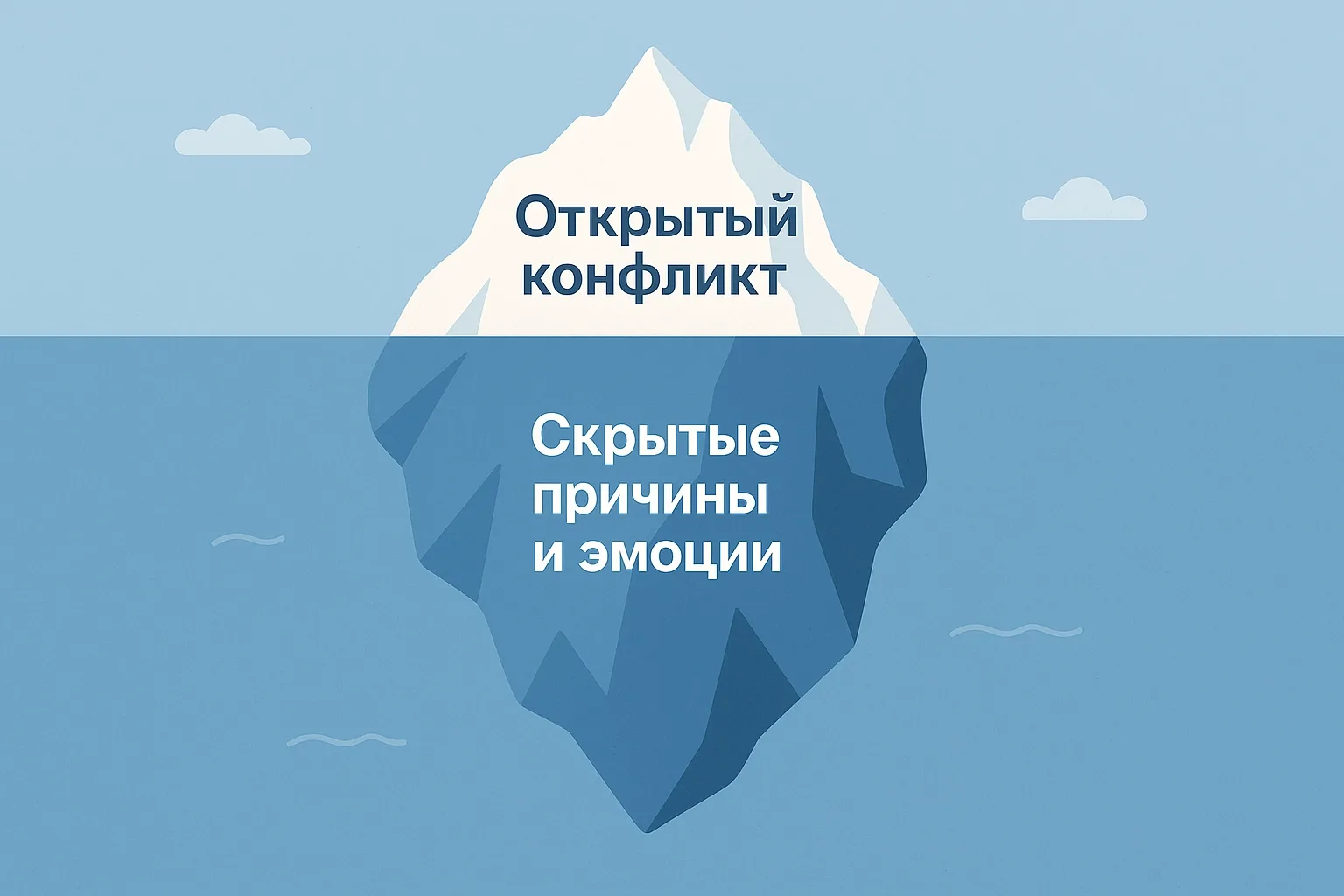

Однако статистика разводов — лишь верхушка айсберга. По оценкам психологов, конфликты происходят в 80-85% семей. Это означает, что ссоры и разногласия — неотъемлемая часть семейной жизни. Но есть принципиальная разница между конфликтами, которые разрушают отношения, и теми, что делают их крепче.

Парадокс семейных отношений заключается в том, что самые близкие люди могут причинять друг другу наибольшую боль. Мы знаем слабые места партнера, его триггеры, но в пылу ссоры используем эти знания против него. Между тем, правильно проведенный конфликт может стать точкой роста для отношений — возможностью лучше понять друг друга, найти компромисс и укрепить связь.

Российские семейные психологи отмечают, что основная проблема не в наличии конфликтов, а в неумении их конструктивно разрешать. «Конфликт — это не поле боя. В конструктивном конфликте не должно быть проигравших сторон», — подчеркивают специалисты центров семейной помощи. Идеальная схема взаимодействия — «выигрыш-выигрыш», когда решение устраивает всех членов семьи.

Современные семьи сталкиваются с уникальными вызовами. Экономическая нестабильность, стресс, изменившиеся социальные роли мужчин и женщин, влияние социальных сетей — все это создает новые поводы для конфликтов. При этом традиционные механизмы их разрешения перестают работать. Нужны новые подходы, основанные на научном понимании психологии отношений и проверенные практикой семейных консультантов.

Анатомия семейного конфликта: механизмы и движущие силы

Семейный конфликт — это не просто ссора или размолвка. Это сложное психологическое явление, которое имеет свою структуру, динамику и закономерности развития. Российские исследователи определяют его как «противоборство между членами семьи на основе столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов».

Скрытые пружины конфликтов

Большинство семейных ссор начинаются не с главной проблемы, а с мелочей. Муж не закрыл тюбик зубной пасты, жена задержалась на работе, ребенок получил плохую оценку — и вот уже разгорается скандал, который кажется совершенно неадекватным поводу. Но истинные причины конфликта лежат гораздо глубже.

Американский психолог М. Дойч выделил шесть типов конфликтов, которые актуальны и для российских семей:

Подлинный конфликт существует объективно и воспринимается адекватно. Например, супруги спорят о том, как потратить семейный бюджет — один хочет купить машину, другой — сделать ремонт.

Смещенный конфликт — когда за «явным» спором скрывается что-то совершенно другое. Пара ругается из-за того, кому мыть посуду, а на самом деле конфликтует по поводу распределения ролей в семье и уважения к вкладу каждого.

Ложный конфликт существует только в восприятии супругов, без объективных причин. Жена может обидеться на мужа за то, что он не поздравил ее с повышением, хотя он просто не знал об этом.

Латентный (скрытый) конфликт базируется на неосознаваемом противоречии, которое объективно существует, но не проявляется открыто. Например, один из супругов мечтает о детях, а другой — о карьере, но они об этом не говорят.

Эмоциональная подоплека конфликтов

Российские семейные психологи выделяют несколько ключевых эмоциональных причин конфликтов:

Неудовлетворенность потребности в значимости. Каждому человеку необходимо чувствовать, что его ценят и уважают. Когда партнер игнорирует наши достижения, критикует или обесценивает вклад в семью, возникает глубокое чувство обиды и желание «доказать свою правоту» любой ценой.

Потребность в эмоциональной близости. Современный ритм жизни часто превращает семью в «гостиницу», где люди ночуют, но не общаются. Недостаток внимания, ласки, понимания со стороны партнера накапливается и выливается в конфликты по любому поводу.

Страх потери контроля. Когда человек чувствует, что теряет влияние на важные семейные решения, он может начать конфликтовать даже по мелочам, пытаясь восстановить свою значимость.

Психологические защиты и их роль в конфликтах

В рамках психодинамического подхода семейная дисгармония рассматривается как результат действия защитных механизмов, выработанных в детстве. Основной из них — страх потери ценности собственного «Я» и необходимость его «защиты» от партнера.

Например, человек, который в детстве часто слышал критику от родителей, может воспринимать любые замечания партнера как угрозу своей самооценке. В ответ он включает защиту: нападение («Сам посмотри на себя!»), обесценивание («Ты вообще ничего в этом не понимаешь») или уход («Не хочу об этом говорить»).

Неудовлетворенная в детстве потребность в безопасности делает конфликты в браке практически неизбежными. Взрослый человек бессознательно переносит отношения из родительской семьи на супружескую пару, повторяя знакомые, но деструктивные паттерны поведения.

Социокультурные факторы конфликтности

Российские семьи сталкиваются с дополнительными вызовами, связанными с переходным характером общества. В рамках социокультурного подхода конфликты объясняются рассогласованием ролевых ожиданий.

Современные женщины часто совмещают традиционные роли (жена, мать, хозяйка) с профессиональными амбициями. Мужчины тоже находятся в сложной ситуации: от них ожидают быть добытчиками и при этом активно участвовать в воспитании детей и домашних делах. Когда ожидания не совпадают с реальностью, возникают конфликты.

Цикличность и эскалация конфликтов

Семейные конфликты имеют тенденцию к повторению и усилению. Психологи описывают «закон круговой каузальности семейных отношений»: поведение одного супруга провоцирует определенную реакцию другого, которая, в свою очередь, усиливает первоначальное поведение.

Например, жена начинает критиковать мужа за беспорядок. Муж в ответ замыкается и перестает помогать по хозяйству. Жена воспринимает это как подтверждение своих претензий и критикует еще сильнее. Муж еще больше отстраняется. Так формируется порочный круг, который может длиться годами.

Российские исследования показывают, что на разных стадиях жизненного цикла семьи меняются и сферы конфликтов. На первом этапе (семья без детей) супруги конфликтуют из-за распределения ролей и привыкания друг к другу. С рождением ребенка добавляются споры о воспитании и распределении обязанностей. В период взросления детей — разногласия в вопросах образования и контроля. На каждом этапе семья должна вырабатывать новые способы решения конфликтов.

Понимание механизмов конфликта — первый шаг к его конструктивному разрешению. Когда мы осознаем, что за поверхностными претензиями стоят глубинные потребности, мы можем перейти от взаимных обвинений к поиску решений, которые учитывают интересы всех сторон.

Типология семейных конфликтов: от бытовых споров до экзистенциальных кризисов

Семейные конфликты многообразны по своей природе, причинам и проявлениям. Российские психологи и конфликтологи разработали несколько классификаций, которые помогают понять специфику каждого типа разногласий и выбрать наиболее эффективные методы их разрешения.

Классификация по субъектам конфликта

Супружеские конфликты составляют основу семейной конфликтности. По данным специалистов Центра «Доверие», именно супруги являются источником противоречий в большинстве семейных конфликтов. Эти конфликты охватывают весь спектр семейных отношений: от ценностных разногласий до сексуальных проблем.

Конфликты между родителями и детьми — второй по распространенности тип. Даже в благополучных семьях более чем в 30% случаев отмечаются конфликтные взаимоотношения с обоими родителями. Эти конфликты особенно обостряются в периоды возрастных кризисов детей и связаны с издержками воспитания, ригидностью семейных отношений и личностными факторами.

Конфликты с родственниками часто возникают из-за авторитарного вмешательства бабушек и дедушек в процесс воспитания детей или в супружеские отношения. Особенно это характерно для российских семей с их традиционно тесными родственными связями.

Классификация по источнику конфликта

Ценностные конфликты возникают при наличии противоположных интересов, взглядов на жизнь, духовно-нравственных ориентиров. В современной России такие конфликты часто связаны с разным отношением к религии, политике, воспитанию детей. Например, один из супругов может быть сторонником строгого воспитания, а другой — демократичного подхода.

Позиционные конфликты связаны с борьбой за лидерство в семье и неудовлетворенными потребностями в признании значимости. В российских семьях это особенно актуально в связи с изменением традиционных гендерных ролей. Женщины стремятся к равноправию в принятии решений, мужчины могут чувствовать угрозу своему авторитету.

Эмоциональные конфликты возникают при неудовлетворении потребности в положительных эмоциях — отсутствии ласки, заботы, внимания и понимания. Российские психологи отмечают, что такие конфликты особенно характерны для семей, где супруги сосредоточены на карьере или решении материальных проблем, забывая об эмоциональной поддержке друг друга.

Хозяйственно-экономические конфликты связаны с противоположными взглядами на ведение домашнего хозяйства и материальными трудностями. По данным исследований, финансовые проблемы — одна из главных причин разводов в России. Конфликты возникают не только из-за нехватки денег, но и из-за разных приоритетов в тратах, неравного финансового вклада супругов.

Классификация по поведению конфликтующих сторон

Открытые конфликты проявляются в различных формах: от подчеркнуто корректных разговоров до взаимных словесных оскорблений и даже «битья посуды». Российские семьи, по наблюдениям психологов, склонны к эмоциональным проявлениям конфликта, что связано с национальным менталитетом и традициями выражения чувств.

Скрытые конфликты выражаются в демонстративном молчании, резких жестах и взглядах, говорящих о несогласии. Такая форма особенно разрушительна, поскольку не позволяет прояснить позиции сторон и найти решение проблемы.

Специфические типы конфликтов в российских семьях

Конфликты из-за социальных пособий — относительно новое явление в российской практике. По данным председателя думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной, одной из причин роста разводов стало стремление получить субсидии на оплату ЖКУ. Формальные разводы с целью получения государственной поддержки показывают, как экономические факторы могут влиять на семейную статистику.

Конфликты поколений особенно остро проявляются в российских семьях, где часто несколько поколений живут вместе или тесно взаимодействуют. Разные взгляды на воспитание детей, использование технологий, жизненные приоритеты создают почву для постоянных разногласий.

Конфликты адаптации возникают при серьезных жизненных изменениях: переезде, смене работы, рождении ребенка, болезни близких. Российские семьи особенно уязвимы к таким конфликтам из-за высокого уровня социальной нестабильности и стресса.

Конструктивные и деструктивные конфликты

Российские специалисты подчеркивают принципиальную разницу между конструктивными и деструктивными конфликтами. Конструктивный конфликт характеризуется:

- Направленностью на решение проблемы, а не на «победу» над противником

- Соблюдением границ уважения к личности партнера

- Готовностью к компромиссам и поиску взаимоприемлемых решений

- Использованием «Я-сообщений» вместо обвинений

Деструктивный конфликт отличается:

- Стремлением «наказать» партнера или доказать свою правоту любой ценой

- Переходом на личности, оскорблениями, угрозами

- Вовлечением детей или третьих лиц в качестве союзников

- Использованием информации, полученной в доверительной беседе, как оружия

Возрастные особенности конфликтов

Российские исследования показывают, что причины и характер семейных конфликтов меняются в зависимости от стадии жизненного цикла семьи:

На первом этапе (семья без детей) основные конфликты связаны с проявлением автономии, ревностью, разногласиями в отношении к деньгам. Мужчины особенно болезненно реагируют на ограничение их свободы, женщины — на финансовые вопросы.

На втором этапе (семья с маленьким ребенком) добавляются конфликты из-за нарушения ролевых ожиданий, проявления доминирования, отношений с родственниками. Этот период характеризуется наибольшей конфликтностью из-за кардинального изменения семейной системы.

На третьем этапе (семья с детьми школьного возраста) конфликты касаются вопросов воспитания, образования, распределения времени и внимания между работой и семьей.

Понимание типологии конфликтов помогает семьям более осознанно подходить к их разрешению. Вместо того чтобы реагировать эмоционально на каждую ссору, можно проанализировать ее природу и выбрать соответствующую стратегию поведения.

Правила конструктивного конфликта: российская школа семейной психологии

Российские семейные психологи и конфликтологи разработали систему правил, которая позволяет превратить разрушительные ссоры в конструктивный диалог. Эти принципы основаны на многолетнем опыте работы с российскими семьями и учитывают специфику национального менталитета.

Базовые принципы конструктивного конфликта

Правило своевременности. «Не копите обиды, озвучивайте все то, что вам не нравится», — рекомендуют российские психологи. Чем быстрее после возникновения недовольства вы его обсудите, тем легче и короче будет сама ссора. Невысказанные претензии имеют свойство накапливаться и «взрываться» по незначительному поводу.

Специалисты Республиканского центра «Доверие» подчеркивают: своевременно не высказанное недовольство по поводу незакрытого тюбика пасты может позже вылиться в огромный скандал. Это происходит потому, что мелкая бытовая проблема становится символом более глубоких разногласий — неуважения, невнимания, нежелания считаться с потребностями партнера.

Правило фокусировки на проблеме. Российские семейные консультанты настаивают: критикуйте поступок, а не личность. Вместо «Ты никогда меня не слушаешь!» говорите: «Мне неприятно, когда меня не слушают, потому что я говорю важные вещи». Такой подход позволяет избежать оборонительной реакции партнера и сосредоточиться на решении конкретной проблемы.

Правило эмоциональной регуляции. «Не затягивайте ссору, иначе оба будете чувствовать себя вымотанными». Если не удается быстро достичь компромисса, лучше взять паузу и вернуться к решению конфликта позже. Но при этом важно не ложиться спать с неразрешенным конфликтом — негативные эмоции имеют свойство «закрепляться» во сне.

Техника «Я-сообщений»: российский опыт применения

Одна из самых эффективных техник конструктивного конфликта — использование «Я-сообщений» вместо обвинений. Российские психологи адаптировали этот метод для особенностей национального общения:

Неэффективно: «Ты постоянно опаздываешь!» Эффективно: «Я беспокоюсь, когда ты опаздываешь, потому что не знаю, что с тобой случилось»

Неэффективно: «Ты никогда не помогаешь с детьми!» Эффективно: «Я устаю и нуждаюсь в твоей помощи с детьми»

Такой подход работает, потому что не вызывает защитной реакции у партнера и открывает возможности для диалога.

Модель «семейного совета» Т. Гордона в российской практике

Российские специалисты активно используют адаптированную модель «семейного совета», которая основана на принципе равноправия всех участников конфликта независимо от возраста и ролевой позиции:

1. Идентификация проблемы. Вся семья обсуждает суть конфликта, каждый высказывает свою позицию. При этом важно не искать виноватых, а понять, в чем именно заключается противоречие.

2. Генерирование альтернатив. Предлагаются все возможные варианты решения проблемы, даже самые невероятные. На этом этапе действует правило безоценочного принятия — никто не критикует предложения.

3. Обсуждение и оценка. Каждая альтернатива рассматривается с точки зрения интересов всех участников. Если хотя бы один член семьи не согласен с предложением, оно отклоняется.

4. Выбор решения. Принимается решение, которое устраивает всех участников конфликта.

Особые правила для российских семей

Российские психологи выделили несколько специфических правил, учитывающих особенности национального менталитета:

Правило «не при детях». «Лучше всего выяснять отношения в отсутствии ребенка». Это особенно важно для российских семей, где дети часто становятся свидетелями родительских ссор из-за стесненных жилищных условий. Исследования показывают, что конфликты родителей в присутствии детей могут привести к повышенной возбудимости, страхам и неврозам у ребенка.

Правило уважения к старшему поколению. В российских семьях часто возникают конфликты из-за вмешательства бабушек и дедушек. Важно найти баланс между уважением к старшим и защитой границ своей семьи. «Не критикуйте родителей партнера в его присутствии, но четко обозначайте свои границы».

Правило финансовой деликатности. Денежные вопросы — особенно болезненная тема для российских семей. Специалисты рекомендуют обсуждать бюджет в спокойной обстановке, заранее договариваться о крупных тратах и не использовать финансовую зависимость как рычаг давления.

Техника эмоциональной деэскалации

Российские семейные психологи разработали специальную технику для снижения накала конфликта:

1. Активное слушание. Дайте партнеру выговориться, когда он раздражен. Своим спокойствием вы поможете ему снизить внутреннее напряжение.

2. Переключение внимания. Сбивайте агрессию неожиданными приемами: смените тему или попросите у партнера совета по другому вопросу.

3. Техника уточнения. Используйте фразы: «Правильно ли я тебя понял?», «Ты хочешь сказать, что...?». Они снижают уровень агрессии и показывают ваше желание понять партнера.

4. Признание правоты. Если понимаете, что были неправы, извинитесь. Это вызывает уважение и доверие — извиняются только уверенные в себе люди.

Недопустимые приемы в семейном конфликте

Российские специалисты составили «черный список» приемов, которые недопустимы в семейных ссорах:

- Слова-генерализации: «всегда», «никогда», «постоянно». Они означают выход за пределы локального конфликта и недовольство партнером в целом.

- Угрозы разводом в присутствии детей. Дети-максималисты принимают такие слова за чистую правду, что вызывает у них сильный стресс.

- Привлечение союзников. Нельзя вовлекать детей, родственников или друзей в качестве судей или свидетелей в семейной ссоре.

- Использование «архива обид». Не стоит вспоминать старые конфликты и ошибки партнера — каждую проблему нужно решать отдельно.

- Переход на личности. Критика внешности, способностей, происхождения партнера недопустима даже в самом остром конфликте.

Правило восстановления отношений

После конфликта важно восстановить эмоциональную связь. Российские психологи рекомендуют:

- Обязательно обсудить произошедшее в спокойной обстановке

- Извиниться за причиненную боль, даже если вы были правы по существу

- Найти позитивные моменты в конфликте — что нового вы узнали друг о друге

- Договориться о том, как избежать подобных ситуаций в будущем

Эти правила не являются универсальной формулой — каждая семья должна адаптировать их под свои особенности. Но их соблюдение значительно повышает шансы на конструктивное разрешение конфликта и укрепление отношений.

Стадии жизненного цикла семьи и эволюция конфликтов

Семья — это живая система, которая проходит через определенные стадии развития, каждая из которых характеризуется своими задачами, кризисами и типичными конфликтами. Российские психологи выделяют несколько ключевых этапов жизненного цикла семьи, понимание которых помогает предвидеть возможные трудности и подготовиться к их преодолению.

Первый этап: «Медовый месяц» и первые разочарования

Период: от заключения брака до рождения первого ребенка Основная задача: создание семейной системы, распределение ролей и обязанностей

На этом этапе молодые супруги сталкиваются с необходимостью договориться о том, по каким правилам будет жить их семья. Российские исследования показывают, что именно на этой стадии закладываются основные паттерны взаимодействия, которые будут определять отношения на протяжении многих лет.

Типичные конфликты:

- Распределение домашних обязанностей

- Финансовые вопросы и планирование бюджета

- Взаимоотношения с родительскими семьями

- Различия в привычках и жизненном ритме

- Вопросы личного пространства и совместного времени

Специалисты отмечают, что легче всего выработать внешние правила (кто моет посуду, кто зарабатывает деньги), но гораздо труднее договориться о более глубинных вещах: балансе между доверием и контролем, распределении власти, степени близости с родственниками.

Особенности конфликтов на этом этапе: Мужчины чаще всего конфликтуют из-за ограничения автономии, проявления ревности и разногласий по поводу денег. Женщины более болезненно реагируют на финансовые вопросы и проявления ревности со стороны партнера.

Второй этап: «Появление третьего» — революция в отношениях

Период: от рождения первого ребенка до его поступления в школу Основная задача: освоение родительских ролей, перестройка семейной системы

Рождение ребенка кардинально меняет семейную систему. «Было двое — стало трое. И снова надо договариваться, так как возникли новые обязанности и новые роли». Этот период характеризуется наибольшей конфликтностью в семье.

Типичные конфликты:

- Нарушение ролевых ожиданий (кто и как заботится о ребенке)

- Проявление доминирования в вопросах воспитания

- Ревность одного из супругов к ребенку

- Проблемы самореализации (особенно у женщин)

- Усталость и недостаток времени для супружеского общения

- Вмешательство бабушек и дедушек в воспитание

Российские исследования показывают, что на этом этапе у мужчин основные конфликты связаны с нарушением ролевых ожиданий, проявлением доминирования и разногласиями по поводу денег. Женщины конфликтуют из-за ролевых ожиданий, финансовых вопросов, отношений с родственниками и проявлений автономии партнера.

Третий этап: «Школьные годы» — баланс между семьей и внешним миром

Период: от поступления ребенка в школу до подросткового возраста Основная задача: включение семьи во внешние социальные структуры

На этом этапе семья сталкивается с необходимостью взаимодействия с образовательными учреждениями, другими родителями, расширяется круг социальных контактов ребенка.

Типичные конфликты:

- Разногласия в подходах к воспитанию и образованию

- Вопросы контроля и свободы ребенка

- Распределение времени между работой и семьей

- Финансовые вопросы, связанные с образованием ребенка

- Различия во взглядах на дополнительное образование

Исследования показывают, что на этой стадии конфликты становятся менее эмоциональными, но более практичными. Супруги учатся договариваться и находить компромиссы.

Четвертый этап: «Подростковый бунт» — проверка семейной системы на прочность

Период: подростковый возраст детей Основная задача: адаптация к изменяющимся потребностям подростка

Подростковый возраст ребенка — один из самых сложных периодов для семейной системы. Российские психологи отмечают, что в этот период возрастает общая конфликтность в семье.

Типичные конфликты:

- Споры о степени контроля и свободы подростка

- Разногласия в оценке поведения и друзей ребенка

- Конфликты из-за учебы и профессионального выбора

- Проблемы с установлением границ и правил

- Столкновение поколений в ценностях и взглядах

На этом этапе особенно важна согласованность позиций родителей. Подростки умеют использовать разногласия взрослых в своих интересах, что может серьезно подорвать родительский авторитет.

Пятый этап: «Опустевшее гнездо» — возвращение к паре

Период: после ухода детей из дома Основная задача: перестройка отношений супругов, поиск новых общих интересов

Когда дети покидают родительский дом, супруги вновь остаются вдвоем. Для многих пар это становится серьезным испытанием, особенно если отношения долгое время строились только вокруг детей.

Типичные конфликты:

- Чувство опустошенности и потери смысла (особенно у матерей)

- Необходимость заново выстраивать супружеские отношения

- Разные представления о том, как проводить свободное время

- Проблемы с взрослыми детьми и их семьями

- Вопросы помощи внукам и степени вмешательства в их воспитание

Шестой этап: «Золотая осень» — мудрость и принятие

Период: пожилой возраст Основная задача: принятие прожитой жизни, подготовка к передаче опыта

На этом этапе конфликты обычно становятся менее острыми. Супруги либо научились договариваться, либо приняли различия друг друга.

Типичные конфликты:

- Проблемы здоровья и ухода друг за другом

- Разные представления о роли в жизни взрослых детей

- Финансовые вопросы и наследство

- Различия в отношении к смерти и болезням

Кризисные точки и их преодоление

Российские специалисты выделяют несколько критических точек в жизненном цикле семьи, когда риск серьезных конфликтов и разводов особенно высок:

Кризис первого года брака — адаптация к совместной жизни Кризис рождения ребенка — перестройка семейной системы

Кризис трех лет брака — переоценка отношений Кризис семи лет — «усталость» от отношений Кризис подросткового возраста детей — проверка семейных ценностей Кризис «опустевшего гнезда» — поиск новых смыслов

Понимание закономерностей развития семьи помогает не воспринимать кризисы как катастрофу, а видеть в них естественный этап роста. Каждый кризис — это возможность перейти на новый уровень отношений, стать ближе и понять друг друга глубже.

Семьи, которые успешно проходят через все этапы жизненного цикла, накапливают бесценный опыт преодоления трудностей. Этот опыт становится основой для мудрых решений и гармоничных отношений в зрелом возрасте.

Дети в центре семейных конфликтов: защита самых уязвимых

Дети — самые беззащитные участники семейных конфликтов. Они не выбирают, в какой семье родиться, не могут повлиять на поведение родителей, но при этом несут наибольшие психологические потери от семейных разногласий. Российские исследования показывают, что последствия семейных конфликтов могут сказываться на развитии ребенка на протяжении всей его жизни.

Как дети воспринимают родительские конфликты

Семейный психотерапевт Анна Варга подчеркивает: «Одинаково травматично быть и жертвой, и свидетелем насилия». Для ребенка увидеть, как самые близкие люди причиняют вред друг другу, — это эмоциональный шок, от которого очень трудно оправиться.

Дети обладают особой чувствительностью к эмоциональной атмосфере в семье. Даже если ребенок не присутствует при открытом конфликте, он чувствует напряжение между взрослыми, их холодность, раздражительность. Эти ощущения ребенок непременно перенимает и становится агрессивным и тревожным.

Возрастные особенности восприятия конфликтов:

Дошкольники (3-6 лет) часто винят себя в родительских ссорах. Они думают: «Если бы я был хорошим, мама и папа не ругались бы». Такая самообвинение может привести к формированию заниженной самооценки и чувства вины, которые останутся на всю жизнь.

Младшие школьники (7-10 лет) пытаются «исправить» ситуацию, становясь посредниками между родителями или демонстрируя идеальное поведение. Иногда у детей развиваются психосоматические заболевания — болезнь становится способом объединить родителей вокруг заботы о ребенке.

Подростки (11-17 лет) могут занимать сторону одного из родителей или, наоборот, демонстративно отвергать семейные ценности. В этом возрасте высок риск девиантного поведения как способа привлечь внимание к семейным проблемам.

Психологические последствия для детей

Российские исследования выявили целый комплекс нарушений, которые развиваются у детей из конфликтных семей:

Эмоциональные нарушения:

- Повышенная тревожность и страхи

- Депрессивные состояния

- Эмоциональная нестабильность

- Агрессивность или, наоборот, пассивность

- Низкая самооценка

Поведенческие проблемы:

- Нарушения сна и аппетита

- Регрессия в развитии (возвращение к более ранним формам поведения)

- Трудности в общении со сверстниками

- Проблемы с концентрацией внимания

- Снижение учебной мотивации

Долгосрочные последствия: По данным российских психологов, дети из конфликтных семей во взрослой жизни имеют внутриличностные конфликты и заниженную самооценку. У них часто развиваются неврозы, они испытывают трудности в создании собственных гармоничных отношений.

Формирование негативных паттернов поведения

Особенно тревожный факт: во время переживания семейных конфликтов у ребенка формируется сценарий поведения для его собственной семьи. Дети берут родительскую семью за образец и воспроизводят конфликтные модели в своих отношениях.

Российские специалисты выделяют несколько типичных реакций детей на семейные конфликты:

Прямое неподчинение требованиям родителей — ребенок отказывается выполнять просьбы, демонстрирует открытый протест.

«Уход в себя» — стремление избежать контактов с родителями, скрытность, замкнутость.

«Уход в оппозицию» — демонстрация неуважения к родителям и институту семьи, самоутверждение через девиантное поведение.

Правила защиты детей от семейных конфликтов

Российские семейные психологи разработали систему правил, которые помогают минимизировать вред от родительских ссор:

Правило 1. Профилактика конфликтов. Лучший способ защитить ребенка — работать над собой и своими отношениями, чтобы избегать конфликтов. Родители, которые ставят перед собой такую цель, могут избавить ребенка от множества проблем и переживаний.

Правило 2. Конфликты — не при детях. Выяснение отношений должно происходить в отсутствие ребенка. Если есть возможность, лучше дождаться, когда дети уснут или будут заняты своими делами.

Правило 3. Недопустимость вовлечения ребенка. Нельзя делать ребенка свидетелем, судьей или союзником в родительском конфликте. Запрещено задавать провокационные вопросы или заставлять принимать сторону одного из родителей.

Правило 4. Защита от чувства вины. Дети часто чувствуют вину за родительские ссоры, даже если не являются их причиной. Важно объяснить ребенку, что конфликт касается только взрослых и никак не связан с его поведением.

Правило 5. Соблюдение этики конфликта. Если ссора происходит в присутствии ребенка, важно воздерживаться от грубых оценок партнера, оскорблений, угроз. Недопустимо критиковать другого родителя в присутствии ребенка.

Правило 6. Запрет на угрозы разводом. Такие угрозы травмируют детскую психику больше, чем взрослую. Дети-максималисты принимают слова родителей за чистую правду, что вызывает сильнейший стресс.

Правило 7. Работа с последствиями. Если ребенок стал свидетелем конфликта, обязательно поговорите с ним. Выясните, что он чувствует, объясните ситуацию доступными словами, заверьте в своей любви.

Восстановительная работа с ребенком

Когда конфликт уже произошел в присутствии ребенка, российские специалисты рекомендуют провести восстановительную беседу:

1. Признание проблемы. Не делайте вид, что ничего не произошло. Ребенок все видел и чувствовал.

2. Извинение. Извинитесь перед ребенком за то, что он стал свидетелем ссоры. Это не ваша вина как личности, но ваша ответственность как родителей.

3. Объяснение. Расскажите в доступной форме, из-за чего произошел конфликт, подчеркните, что это проблема взрослых.

4. Заверение в любви. Скажите ребенку, что его любят оба родителя, что ссора не изменит этой любви и не разрушит семью.

5. Обещание. Пообещайте, что будете стараться избегать подобных ситуаций в будущем.

Когда нужна профессиональная помощь

Российские психологи рекомендуют обращаться к специалистам, если у ребенка появились следующие симптомы:

- Регрессия в развитии (возвращение к более раннему поведению)

- Появление страхов, которых раньше не было

- Нарушения сна, ночные кошмары

- Резкое изменение поведения в школе

- Психосоматические симптомы (головные боли, проблемы с желудком)

- Агрессивное поведение по отношению к другим детям

- Депрессивные состояния, апатия

Положительные модели разрешения конфликтов

Важно помнить, что не все конфликты вредны для детей. Если родители демонстрируют конструктивные способы разрешения разногласий, ребенок получает ценный опыт:

- Учится, что люди могут иметь разные мнения и это нормально

- Видит, как можно договариваться и находить компромиссы

- Понимает, что конфликты можно решать без агрессии и унижений

- Осваивает навыки эмоциональной регуляции

Такой опыт становится основой для здоровых отношений в его собственной взрослой жизни.

Защита детей от разрушительного воздействия семейных конфликтов — это не только проявление родительской любви, но и инвестиция в будущее. Дети, выросшие в атмосфере уважения и конструктивного общения, с большей вероятностью создадут гармоничные семьи и передадут позитивные модели поведения следующему поколению.

Современные методы разрешения семейных конфликтов: от традиционной терапии до инновационных подходов

Российская система помощи семьям в кризисных ситуациях активно развивается, объединяя традиционные психотерапевтические подходы с инновационными методами медиации и восстановительных практик. Современные специалисты располагают широким арсеналом инструментов для работы с семейными конфликтами различной степени сложности.

Семейная психотерапия: российская школа и международный опыт

Системный подход остается основой российской семейной терапии. Семья рассматривается как единая система, где проблема одного члена влияет на всех остальных. Российские терапевты работают не с отдельными людьми, а с семейными отношениями, помогая изменить дисфункциональные паттерны взаимодействия.

Основные направления семейной терапии в России:

Структурная семейная терапия фокусируется на иерархии и границах в семье. Терапевт помогает перестроить семейную структуру так, чтобы каждый занимал подходящую позицию и выполнял соответствующие роли.

Стратегическая терапия направлена на изменение конкретных поведенческих паттернов. Терапевт дает семье «домашние задания», которые помогают выработать новые способы взаимодействия.

Нарративная терапия помогает семье переписать свою историю, найти в ней ресурсы и положительные моменты, которые были незамечены из-за фокусировки на проблемах.

Российская специфика семейной терапии:

Российские специалисты адаптируют международные методы под особенности национального менталитета. Например, учитывается важность расширенной семьи (бабушки, дедушки), традиционные гендерные роли, особенности российского эмоционального выражения.

В Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты с международным образованием, которые применяют современные методы семейной терапии. Средняя стоимость семейной консультации составляет 3000-8000 рублей за сеанс, что делает профессиональную помощь доступной для среднего класса.

Медиация: новое слово в разрешении семейных споров

Семейная медиация — это современный метод урегулирования конфликтов при участии независимого посредника. В России этот подход активно развивается с 2010-х годов и показывает высокую эффективность.

Принципы семейной медиации:

- Добровольность участия

- Конфиденциальность процедуры

- Нейтральность и беспристрастность медиатора

- Равноправие всех сторон

- Ориентация на будущее, а не на прошлые обиды

Московская модель семейной медиации признана одной из самых успешных в России. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, около 70% семей, обратившихся к столичным медиаторам, смогли урегулировать спорные ситуации без судебного разбирательства.

Процедура семейной медиации включает несколько этапов:

- Предварительная встреча — медиатор знакомится со сторонами, объясняет правила процедуры

- Определение повестки — стороны формулируют вопросы, которые нужно решить

- Выявление интересов — каждая сторона рассказывает о своих потребностях и опасениях

- Поиск вариантов — совместно ищутся решения, учитывающие интересы всех участников

- Заключение соглашения — достигнутые договоренности оформляются письменно

Преимущества медиации перед судебным разбирательством:

- Конфиденциальность (информация не становится публичной)

- Скорость (процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев)

- Экономичность (стоимость медиации в разы меньше судебных расходов)

- Сохранение отношений (особенно важно при наличии детей)

- Контроль над результатом (решение принимают сами стороны, а не судья)

Восстановительные практики в семейных конфликтах

Восстановительное правосудие — относительно новое направление в российской практике, которое фокусируется не на наказании, а на восстановлении нарушенных отношений. В семейном контексте эти методы помогают залечить раны, причиненные конфликтом, и восстановить доверие между близкими людьми.

Принципы восстановительного подхода:

- Признание вреда, причиненного конфликтом

- Принятие ответственности всеми участниками

- Активное участие в поиске решения

- Ориентация на исцеление и восстановление отношений

Инновационные методы и технологии

Онлайн-консультирование получило особое развитие в России в период пандемии COVID-19. Многие семейные психологи освоили дистанционные форматы работы, что сделало помощь доступной для семей из отдаленных регионов.

Групповые программы для супругов становятся все более популярными. Они позволяют семьям учиться друг у друга, получать поддержку и осваивать новые навыки общения в безопасной обстановке.

Арт-терапия и творческие методы особенно эффективны при работе с семьями, где есть дети. Рисование, лепка, музыка помогают выразить чувства, которые сложно передать словами.

Профилактические программы

Школы для родителей действуют при многих российских центрах социальной помощи. Они помогают будущим и настоящим родителям освоить навыки эффективного общения с детьми и друг с другом.

Программы подготовки к браку становятся все более востребованными среди молодых пар. Они включают обучение навыкам коммуникации, планированию бюджета, разрешению конфликтов.

Тренинги личностного роста помогают людям лучше понять себя, свои потребности и эмоции, что является основой для здоровых отношений.

Региональные особенности и развитие сферы

Московская модель семейной медиации распространяется по всей России в рамках федеральной программы поддержки семей. Регионы адаптируют столичный опыт под местные условия, создавая собственные центры семейной помощи.

Успешные региональные проекты:

- Республика Мордовия активно развивает медиативные практики

- Ханты-Мансийский автономный округ внедряет московские технологии семейной помощи

- Томская и Оренбургская области изучают столичный опыт для создания собственных центров

Критерии выбора специалиста

Российские эксперты рекомендуют при выборе семейного консультанта обращать внимание на следующие факторы:

Образование и квалификация:

- Высшее психологическое образование

- Специализация в области семейной терапии

- Сертификаты и дипломы о дополнительном образовании

- Членство в профессиональных ассоциациях

Опыт работы:

- Количество лет практики

- Специализация на конкретных проблемах

- Отзывы клиентов

- Публикации и научная деятельность

Личностные качества:

- Способность вызывать доверие

- Эмпатия и понимание

- Профессиональная этика

- Готовность работать с семьей, а не только с отдельными членами

Доступность и стоимость помощи

В России действует разветвленная система бесплатной психологической помощи семьям:

- Центры социального обслуживания населения

- Центры психолого-педагогической и социальной помощи

- Кризисные центры для женщин

- Телефоны доверия

Коммерческие услуги семейных психологов и медиаторов становятся все более доступными. Средняя стоимость консультации составляет 2500-6000 рублей, что сопоставимо со стоимостью других профессиональных услуг.

Развитие современных методов помощи семьям в России показывает, что общество осознает важность инвестиций в семейное благополучие. Чем больше семей получают квалифицированную помощь в разрешении конфликтов, тем здоровее становится общество в целом.

Профилактика семейных конфликтов: инвестиции в будущее отношений

Предотвращение семейных конфликтов гораздо эффективнее их разрешения после возникновения. Российские специалисты разработали комплексную систему профилактических мер, которая помогает семьям создать прочный фундамент для гармоничных отношений и минимизировать риски серьезных кризисов.

Основы профилактического подхода

Профилактика семейных конфликтов — это система мер, направленная на укрепление семейных отношений и предупреждение возникновения серьезных разногласий. Российский опыт показывает, что наиболее эффективна комплексная профилактика, которая включает психологическое образование, развитие навыков общения и создание поддерживающей среды.

Три уровня профилактики:

Первичная профилактика — работа с парами до возникновения серьезных проблем. Включает подготовку к браку, обучение навыкам эффективного общения, информирование о закономерностях развития семейных отношений.

Вторичная профилактика — раннее выявление и коррекция проблем, которые могут привести к серьезным конфликтам. Включает семейное консультирование при первых признаках напряженности в отношениях.

Третичная профилактика — предотвращение повторного возникновения конфликтов после их разрешения. Включает реабилитационные программы и долгосрочное сопровождение семей в кризисе.

Образовательные программы для семей

Школы подготовки к браку становятся все более популярными в российских регионах. Эти программы помогают молодым парам:

- Осознать реалистичные ожидания от брака

- Научиться эффективному общению

- Освоить навыки разрешения конфликтов

- Обсудить важные вопросы: финансы, воспитание детей, отношения с родственниками

- Понять психологические особенности партнера

Родительские школы действуют при центрах социального обслуживания во многих российских городах. Программы включают:

- Основы детской психологии

- Возрастные особенности развития детей

- Методы позитивного воспитания

- Профилактику конфликтов между родителями и детьми

- Работу с особыми потребностями детей

Семейные клубы и группы поддержки создают возможности для обмена опытом между семьями, находящимися на одной стадии развития. Это особенно важно для молодых родителей, семей с подростками, пар в кризисе среднего возраста.

Развитие коммуникативных навыков

Тренинги эффективного общения — основа профилактической работы с семьями. Российские специалисты адаптировали международные программы под особенности национального менталитета:

Навыки активного слушания:

- Умение слышать не только слова, но и эмоции партнера

- Техники уточнения и прояснения

- Невербальные способы выражения поддержки

- Избегание оценочных суждений

Техники конструктивного выражения недовольства:

- Использование «Я-сообщений» вместо обвинений

- Фокусировка на конкретном поведении, а не на личности

- Выражение своих потребностей вместо критики партнера

- Предложение конструктивных решений

Навыки эмоциональной регуляции:

- Техники самоуспокоения во время конфликта

- Умение делать паузы для снижения напряжения

- Методы управления гневом и раздражением

- Способы восстановления эмоциональной близости после ссоры

Создание семейных традиций и ритуалов

Российские психологи подчеркивают важность сознательного создания семейных традиций, которые укрепляют связи между членами семьи и создают ощущение стабильности:

Ежедневные ритуалы:

- Совместные приемы пищи без гаджетов

- Время для разговоров о прошедшем дне

- Семейное чтение или просмотр фильмов

- Совместные прогулки или физические упражнения

Еженедельные традиции:

- Семейные походы в кино, театр, парк

- Совместное приготовление особенных блюд

- Игровые вечера или семейные квесты

- Время для индивидуального общения с каждым ребенком

Праздничные ритуалы:

- Создание собственных семейных праздников

- Особые традиции празднования дней рождений

- Семейные поездки и путешествия

- Ведение семейного архива и альбомов

Финансовое планирование как профилактика конфликтов

Семейное бюджетирование — важнейший элемент профилактики экономических конфликтов. Российские семейные консультанты рекомендуют:

Создание прозрачной финансовой системы:

- Совместное планирование доходов и расходов

- Регулярные семейные советы по финансовым вопросам

- Создание «подушки безопасности» для экстренных случаев

- Обсуждение финансовых целей и приоритетов

Справедливое распределение финансовых обязанностей:

- Учет не только денежного, но и трудового вклада каждого

- Создание системы «карманных денег» для личных трат

- Обсуждение крупных покупок заранее

- Планирование совместных развлечений и отдыха

Работа с расширенной семьей

В российских условиях особенно важна профилактика конфликтов с родственниками. Специалисты рекомендуют:

Установление четких границ:

- Определение зон ответственности каждого поколения

- Обсуждение правил взаимодействия с детьми

- Уважение автономии молодой семьи

- Создание баланса между помощью и невмешательством

Использование ресурсов старшего поколения:

- Привлечение бабушек и дедушек к воспитанию внуков

- Сохранение семейных традиций и истории

- Взаимная поддержка в трудных ситуациях

- Совместные праздники и мероприятия

Профилактика в кризисные периоды

Подготовка к переходным этапам помогает семьям легче проходить через кризисные периоды:

При рождении ребенка:

- Обсуждение изменений в ролях и обязанностях

- Планирование распределения ухода за ребенком

- Подготовка к изменению интимности и времени для пары

- Работа с ожиданиями от родительства

При поступлении ребенка в школу:

- Согласование подходов к обучению и дисциплине

- Планирование участия в школьной жизни

- Обсуждение дополнительных занятий и нагрузки

- Подготовка к новому ритму семейной жизни

При переходе ребенка в подростковый возраст:

- Изучение особенностей подросткового развития

- Пересмотр правил и ограничений

- Подготовка к изменению отношений с ребенком

- Согласование реакций на подростковые вызовы

Самопомощь и саморазвитие

Личностное развитие каждого члена семьи — основа профилактики конфликтов. Российские специалисты рекомендуют:

Работу над собой:

- Изучение собственных эмоциональных реакций

- Развитие навыков самоконтроля и стрессоустойчивости

- Работу с личными травмами и комплексами

- Развитие эмпатии и понимания других людей

Поддержание индивидуальности в семье:

- Сохранение личных интересов и хобби

- Поддержание дружеских отношений вне семьи

- Профессиональное развитие и самореализация

- Баланс между семейными и личными потребностями

Использование технологий для укрепления семьи

Цифровые инструменты могут помочь в организации семейной жизни и предотвращении конфликтов:

- Семейные календари для координации планов

- Приложения для ведения семейного бюджета

- Платформы для семейного общения и обмена фотографиями

- Образовательные ресурсы по семейной психологии

Создание поддерживающего сообщества

Социальная поддержка — важный фактор профилактики семейных кризисов:

- Развитие отношений с другими семьями

- Участие в общественных и религиозных организациях

- Создание сетей взаимопомощи в сложных ситуациях

- Использование профессиональных ресурсов поддержки

Профилактика семейных конфликтов требует постоянных усилий и внимания, но инвестиции в укрепление отношений окупаются сторицей. Семьи, которые сознательно работают над своими отношениями, не только избегают серьезных кризисов, но и создают основу для долгой и счастливой совместной жизни.

Заключение: искусство семейной гармонии в эпоху перемен

Семейные конфликты — неизбежная часть человеческих отношений, но их исход зависит от того, как мы к ним относимся и какими инструментами владеем для их разрешения. Российская статистика разводов может показаться пугающей, но за ней скрывается и другая правда: миллионы семей ежедневно преодолевают трудности, учатся понимать друг друга и строят крепкие отношения.

Современная семья стоит перед уникальными вызовами. Меняются социальные роли, экономические условия, способы коммуникации. То, что работало для наших родителей и дедушек, не всегда подходит сегодня. Нужны новые навыки, новые подходы, новое понимание того, что значит быть семьей в XXI веке.

Российская школа семейной психологии и конфликтологии предлагает практические инструменты для создания гармоничных отношений. Это не абстрактные теории, а конкретные техники, проверенные в работе с тысячами семей. Правила конструктивного конфликта, методы эмоциональной регуляции, принципы эффективного общения — все это можно освоить и применять в повседневной жизни.

Особенно важно понимание того, что конфликт — это не всегда разрушение. При правильном подходе это возможность узнать партнера глубже, прояснить свои потребности, найти новые решения старых проблем. Семьи, которые умеют «правильно ссориться», часто становятся крепче после каждого преодоленного кризиса.

Защита детей от разрушительного воздействия конфликтов — особая ответственность взрослых. Дети не выбирают, в какой семье родиться, но они имеют право на психологическую безопасность. Родители, которые осваивают культуру конструктивного конфликта, дают своим детям бесценный подарок — модель здоровых отношений, которую они понесут в свою взрослую жизнь.

Профилактика конфликтов — это инвестиции в будущее семьи. Гораздо легче предотвратить серьезный кризис, чем преодолевать его последствия. Образовательные программы, тренинги общения, семейные традиции, работа над собой — все это создает прочный фундамент для длительных и счастливых отношений.

Развитие современных методов помощи семьям в России показывает, что общество осознает важность семейного благополучия. Медиация, семейная терапия, восстановительные практики становятся все более доступными. Это означает, что у каждой семьи есть возможность получить квалифицированную помощь в трудной ситуации.

Но главная ответственность за качество семейных отношений лежит на самих супругах. Никто не может сделать за них выбор — разрушать или созидать, конфликтовать или сотрудничать, замыкаться в обидах или открываться навстречу друг другу. Этот выбор мы делаем каждый день, в каждом разговоре, в каждой реакции на слова и поступки близкого человека.

Семейная гармония — это не отсутствие конфликтов, а умение их конструктивно разрешать. Это не идеальные отношения без проблем, а способность вместе преодолевать любые трудности. Это не раз и навсегда данное состояние, а ежедневный труд любви, понимания и взаимного уважения.

В эпоху быстрых изменений семья остается островком стабильности, источником поддержки и смысла. Инвестируя в качество семейных отношений, мы инвестируем в собственное счастье и благополучие будущих поколений. Каждая семья, которая научилась решать конфликты конструктивно, делает мир немного добрее и безопаснее.

Искусство семейной гармонии доступно каждому. Нужно лишь желание учиться, готовность меняться и вера в то, что любовь способна преодолеть любые препятствия. В этом и заключается главный урок современной конфликтологии: правильно ссориться — значит правильно любить.