Анна была уверена, что любви достаточно. Встретив Максима в университете, она влюбилась с первого взгляда в его открытую улыбку и способность заставить её смеяться даже в самые трудные дни. Но спустя два года совместной жизни что-то изменилось. Максим стал задерживаться на работе, реже отвечал на сообщения, а когда Анна спрашивала о его планах, он отвечал уклончиво.

«Он меня разлюбил», — думала она, листая его социальные сети в поиске признаков измены. «Я ей не доверяю», — признавался он друзьям, уставший от постоянных расспросов и проверок. Так любовь превратилась в подозрительность, а отношения — в поле битвы.

История Анны и Максима — это история тысяч российских пар. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доверие называют главной составляющей счастливых отношений 84% россиян. Однако статистика разводов рисует печальную картину: по данным исследования 2025 года, 74% россиян сталкивались с изменами в своём окружении — это на 20% больше, чем всего два года назад. Треть разводов происходит из-за финансовых проблем, но корень зла часто лежит глубже — в отсутствии базового доверия между партнёрами.

Почему современным парам так сложно доверять друг другу? Как формируется способность доверять, и можно ли её восстановить после предательства? Что делать, когда детские травмы мешают открыться партнёру, а цифровые технологии превращают каждое сообщение в повод для подозрений?

Это не просто вопросы психологии — это вызов современному обществу. Ведь семья остается основной ячейкой, и её прочность определяет благополучие целых поколений.

Анатомия доверия: что скрывается за простым словом

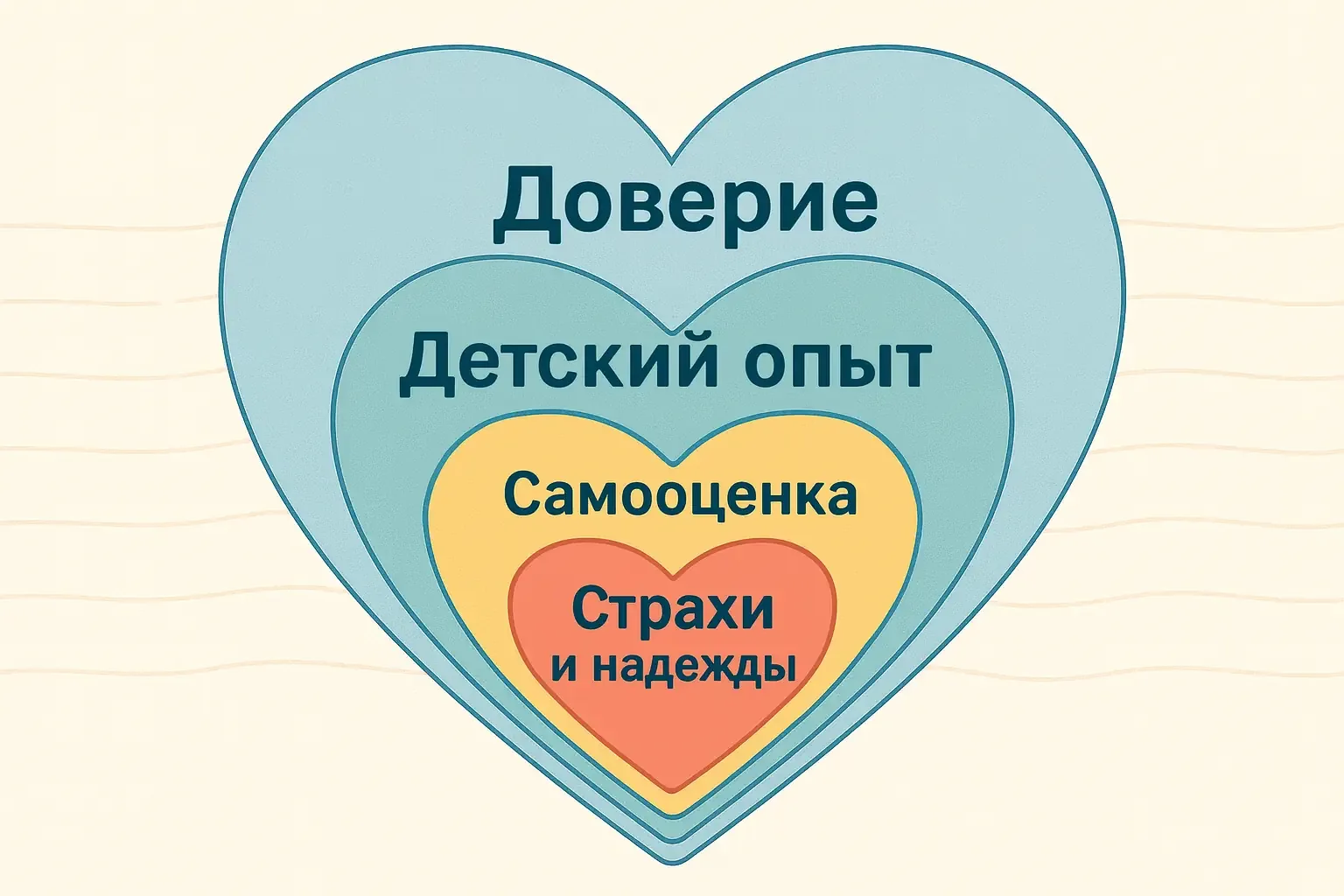

Доверие — это готовность быть уязвимым перед другим человеком, с ожиданием, что он не причинит вреда. Это определение кажется простым, но за ним скрывается сложнейший психологический механизм, формирующийся с первых дней жизни человека.

По данным российских исследований, проведенных Институтом психологии РАН, доверие в отношениях имеет четыре ключевых компонента:

Предсказуемость партнёра — для мужчин это критичный фактор. Они чувствуют себя в безопасности, когда могут прогнозировать реакции спутницы жизни.

Надёжность в кризисных ситуациях — для женщин это становится определяющим фактором. Они оценивают партнёра по тому, можно ли на него рассчитывать в трудную минуту.

Эмоциональная безопасность — возможность делиться переживаниями без страха быть осуждённым или отвергнутым.

Честность и открытость — способность говорить правду, даже когда она неприятна.

Российский психолог Д.В. Попов в своих исследованиях отмечает, что доверие предполагает «соприкосновение высочайших человеческих надежд и стремлений с их глубочайшими переживаниями и страхами». Это объясняет, почему восстановление доверия после предательства может занимать годы — мы имеем дело не просто с обидой, а с травмированной базовой потребностью в безопасности.

Интересно, что в российском обществе проблемы с доверием носят системный характер. Исследование, проведённое в период пандемии, показало низкий и снижающийся уровень доверия официальной информации, институтам власти и даже науке. Эта атмосфера всеобщего недоверия не может не влиять на интимные отношения — если человек не доверяет окружающему миру, ему сложнее довериться и партнёру.

Доверие в отношениях работает как живая система: оно требует постоянного подтверждения через поступки. Исследования показывают, что пары с высоким уровнем доверия практикуют «трансформацию мотивации» — когда партнёр готов действовать не в собственных интересах, а ради блага отношений. Это может быть отказ от встречи с привлекательным коллегой или готовность потратить выходные на решение проблем партнёра вместо личного отдыха.

Но доверие хрупко. Как показывает практика семейных психологов, разрушить его можно одним поступком, а восстанавливать приходится месяцами кропотливой работы. При этом российские пары часто сталкиваются с дополнительными вызовами: экономической нестабильностью, которая усиливает стресс в отношениях, и культурными установками о «правильных» мужских и женских ролях, которые могут мешать открытому общению.

Корни недоверия: как детство определяет наше будущее

Мария всегда считала себя самостоятельной. В свои 28 лет она построила успешную карьеру в IT, купила квартиру и гордилась своей независимостью. Но когда дело дошло до серьёзных отношений, что-то шло не так. Стоило Антону не ответить на сообщение в течение часа, как её охватывала паника. «Он нашёл кого-то лучше», — крутилось в голове, хотя логически она понимала абсурдность этих мыслей.

Корни такого поведения лежат в детстве Марии. Её отец ушёл из семьи, когда ей было семь лет, а мать, погружённая в собственные переживания, стала эмоционально недоступной. Девочка привыкла к мысли, что близкие люди рано или поздно исчезают из её жизни.

Теория привязанности, разработанная британским психологом Джоном Боулби, объясняет, как детские отношения с опекунами формируют способность доверять во взрослом возрасте. Боулби установил, что привязанность — это эволюционный механизм выживания: ребёнку жизненно необходимо поддерживать связь со взрослым, который обеспечит ему защиту.

Исследования Мэри Эйнсворт выделили четыре основных типа привязанности:

Безопасная привязанность (около 60% людей) формируется, когда родители последовательно реагируют на потребности ребёнка. Такие люди комфортно чувствуют себя в близких отношениях, могут доверять и не боятся быть отвергнутыми.

Тревожная привязанность (около 20%) развивается при непоследовательном поведении родителей. Во взрослом возрасте такие люди стремятся к близости, но постоянно переживают о том, что партнёр их бросит. Они склонны к навязчивости и требуют постоянных подтверждений любви.

Избегающая привязанность (около 15%) формируется в семьях, где эмоции не приветствуются. Такие взрослые избегают близости, кажутся самодостаточными, но на самом деле боятся зависимости от других.

Дезорганизованная привязанность (около 5%) возникает в условиях хаоса, противоречивого поведения родителей или травм. Во взрослых отношениях проявляется непредсказуемым поведением: человек одновременно стремится к близости и боится её.

Российские исследования подтверждают связь между типом привязанности и качеством взрослых отношений. Так, изучение подростков с шизотипическим расстройством показало, что качество ранней привязанности к матери существенно влияет на результаты лечения и социально-психологическую адаптацию во взрослом возрасте.

Особенно драматично проявляется влияние детского опыта в ситуациях вторичного сиротства. Исследование, проведённое в Иркутской области, показало, что дети, пережившие предательство в замещающих семьях, страдают от «потери доверия ко взрослому миру», что создаёт серьёзные препятствия для формирования здоровых отношений в будущем.

Однако важно понимать: тип привязанности не приговор. Российский психолог, изучающий цифровую социализацию молодёжи, отмечает, что современные технологии создают новые возможности для переосмысления привязанности. Люди с разными типами привязанности могут построить прочные отношения, если понимают особенности своего поведения и готовы работать над собой.

Ключевой момент: осознание собственного типа привязанности — это первый шаг к изменению. Мария, поняв корни своих страхов, смогла открыто рассказать о них Антону. Вместо того чтобы интерпретировать её поведение как недоверие лично к нему, он научился предупреждать о своих планах и давать эмоциональную поддержку в моменты тревоги.

Цифровая эпоха недоверия: как технологии меняют любовь.

Виктор никогда не считал себя ревнивым. Но когда его девушка Ольга начала активно пользоваться Instagram, что-то изменилось. Лайки незнакомых мужчин под её фотографиями, комментарии с сердечками, сторис с встреч, где он не присутствовал — всё это вызывало странное чувство беспокойства. «Раньше я знал, с кем она общается, — объяснял он психологу, — а теперь у неё сотни виртуальных знакомых, и я понятия не имею, кто они такие».

Цифровые технологии кардинально изменили природу человеческих отношений. Социальные сети, мессенджеры, приложения знакомств создали новую реальность, где границы между публичным и приватным, близким и далёким стали размытыми.

Исследования влияния цифровых медиа на отношения выявляют противоречивую картину. С одной стороны, технологии расширяют возможности для общения, позволяют поддерживать связь на расстоянии, делиться важными моментами. С другой стороны, они создают новые источники конфликтов и недоверия.

Парадокс виртуальной близости

Современные пары могут быть постоянно на связи, но при этом чувствовать эмоциональную отдалённость. Татьяна Купченко, педагог-психолог, отмечает: «Социальные сети в какой-то степени разобщают мир, делая людей зависимыми от оценок и комментариев. Это повлекло за собой отсутствие базовых навыков общения и недоверие друг к другу».

Исследование российской молодёжи показало, что люди с «дигитальным способом восприятия и переработки информации» стало в 3,5 раза больше по сравнению с 2012 годом. Это означает, что всё больше людей привыкают получать и обрабатывать информацию короткими фрагментами, что может затруднять глубокие, продолжительные разговоры, необходимые для построения доверия.

Новые формы измен

Цифровая эпоха породила новые формы неверности. Если раньше изменой считался физический контакт, то теперь границы размылись. По данным ВЦИОМ, женщины в четыре раза чаще мужчин считают онлайн-переписки фривольного содержания изменой (8% против 2%). Четверть россиян признались, что следили за партнёром через соцсети.

Сексолог Юлия Ицкова объясняет: «Тема измен была, есть и будет всегда. Но если сейчас об этом стали говорить более откровенно, то это дань времени. Измена — это не плохо и не хорошо, это просто факт». Однако статистика показывает, что под измену сегодня подпадают более «мягкие» формы, включая флирт в интернете.

Социальные сети как источник сравнения

Одна из главных угроз доверию в цифровую эпоху — постоянное сравнение своих отношений с «идеальными» картинками в социальных сетях. Психолог Мария Королева предупреждает об «иллюзии социального сравнения»: «Постоянное сравнение своих отношений с идеализированными образами в социальных сетях может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию».

Этот феномен особенно опасен для молодых пар, которые ещё не имеют достаточного опыта для понимания того, что социальные сети показывают лишь отретушированную версию реальности.

Контроль или доверие?

Цифровые технологии создают иллюзию возможности тотального контроля над партнёром. Проверка переписок, отслеживание геолокации, мониторинг активности в социальных сетях — всё это становится доступным, но разрушает основы доверия.

Исследования показывают, что попытки контролировать партнёра через цифровые технологии приводят к обратному эффекту — усилению недоверия и конфликтов. Проблема в том, что настоящий контроль невозможен, а попытки его осуществления лишь подрывают отношения.

Выход из цифровой ловушки

Эксперты предлагают несколько стратегий для поддержания доверия в цифровую эпоху:

- Установление границ использования социальных медиа в отношениях

- Регулярное проведение времени вместе без гаджетов

- Открытое обсуждение чувств и опасений, связанных с цифровым поведением партнёра

- Развитие навыков живого общения

История Виктора и Ольги закончилась позитивно: они договорились о «цифровых правилах» своих отношений — не скрывать переписки, предупреждать о новых знакомствах, проводить вечера без телефонов. Главное открытие, которое они сделали: технологии должны служить отношениям, а не управлять ими.

Российские реалии: доверие в условиях кризиса

Экономические проблемы 2022-2025 годов внесли свои коррективы в семейную жизнь россиян. По данным исследований, доля разводов по причине бедности выросла с 20% до 33% за последние восемь лет. Но за сухими цифрами статистики скрываются живые истории людей, для которых доверие стало роскошью, которую сложно себе позволить.

«Основной причиной финансовой несостоятельности граждан является отсутствие навыков планирования и учета семейного бюджета, а также финансовая неграмотность», — отмечают эксперты. Молодые семьи берут огромные кредиты на свадьбу, которые приходится выплачивать несколько лет. Когда у пары отсутствует финансовая «подушка безопасности», потеря работы или рождение ребенка становятся не только стрессом, но и кризисной ситуацией.

География недоверия

Статистика показывает тревожную картину: за пять месяцев 2021 года в России было заключено 267 тысяч браков и зафиксировано 252 тысячи разводов. В некоторых регионах ситуация особенно критична. Например, в Свердловской области из 30 тысяч браков 28 тысяч заканчиваются разводом.

Эти цифры отражают не только экономические трудности, но и более глубокие проблемы в формировании доверительных отношений. Как отмечают исследователи, «в условиях пандемии уровень доверия связан с верой в справедливость мира, поиском социальной поддержки, моральными основаниями лояльности и заботы».

Поколенческие различия

Российские социологи отмечают интересную тенденцию в статистике измен: до 34 лет женщины изменяют почти так же часто, как мужчины, а иногда и чаще. После 35 лет ситуация меняется — мужчины начинают «лидировать» с заметным отрывом.

30% женщин до 35 лет в опросе ВЦИОМ признались в неверности, в то время как среди мужчин цифра составила 21%. Социологи предполагают, что это связано с новой социальной реальностью — у женщин стало больше свободы, возможностей для самореализации, а значит, и больше соблазнов.

Государственная поддержка семьи

Российское государство осознаёт серьёзность проблемы и принимает меры по укреплению института семьи. В марте 2025 года правительство утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Документ предусматривает расширение программ психологического сопровождения семей, направленных на профилактику разводов. Планируется создание в ЗАГСах «комнат примирения», где психологи будут работать с парами, подающими на развод.

Примером такого подхода может служить проект «Сохрани семью», реализованный в Екатеринбурге. В рамках программы в семи отделах ЗАГС города были проведены интерактивные лекции для пар, регистрирующих брак, и организованы консультации психологов для тех, кто подавал на развод.

Молодые семьи: особые вызовы

Особое внимание государство уделяет поддержке молодых семей. Программа «Молодая семья» предоставляет субсидии на покупку жилья: 30% от стоимости для супругов без детей и 35% для семей с детьми. Однако эксперты отмечают, что материальная поддержка, хотя и важна, не решает проблемы формирования доверия в отношениях.

Исследования показывают, что молодые семьи в процессе развития сталкиваются с трудностями, которые влияют на жизнь каждого из партнёров. При этом в российском обществе семья традиционно считается «самым доверительным институтом для человека», но именно «прочность семейных связей играет роль своеобразного трамплина для прыжка к доверию в целом».

Региональная специфика

Различные регионы России демонстрируют разные подходы к поддержке семьи. Например, в некоторых областях реализуются пилотные проекты по повышению рождаемости, которые включают не только материальную поддержку, но и психологическое сопровождение семей.

Исследование факторов, влияющих на формирование семьи в региональных условиях, показало важность экономической ситуации, но также выявило значимость психологических и социальных факторов. В частности, были выделены такие функции семьи, как репродуктивная, материально-финансовая, психологическая и социальная.

Вызовы современности

Современные российские семьи сталкиваются с уникальным набором вызовов. С одной стороны, это традиционные проблемы — экономические трудности, различия в воспитании детей, конфликты поколений. С другой стороны, новые вызовы цифровой эпохи — влияние социальных сетей, изменение представлений о верности, трансформация гендерных ролей.

В этих условиях формирование и поддержание доверия требует особых усилий и навыков, которым редко учат в школе или институте. Поэтому важность профессиональной помощи — семейных психологов, программ поддержки молодых семей — трудно переоценить.

Типичные ошибки: как мы разрушаем доверие своими руками

«Я же хотела как лучше», — повторяла Светлана на консультации семейного психолога. Её брак с Денисом висел на волоске после пяти лет совместной жизни. Проблема? Светлана контролировала каждый шаг мужа: проверяла телефон, требовала отчёта о потраченных деньгах, звонила на работу «просто поинтересоваться». «Я доверяю ему, — объясняла она, — просто хочу быть в курсе». Но результат был противоположным: Денис чувствовал себя в тюрьме и всё больше отдалялся от жены.

Парадокс человеческой психологии заключается в том, что, стремясь защитить отношения, мы часто их разрушаем. Исследования российских и зарубежных психологов выявили наиболее частые ошибки, которые совершают пары в попытке построить доверительные отношения.

Ошибка первая: Контроль вместо доверия

«Доверяй, но проверяй» — эта фраза, приписываемая Рональду Рейгану, часто становится девизом недоверчивых партнёров. Однако психологи утверждают: настоящее доверие исключает необходимость постоянной проверки.

Попытки контроля могут проявляться по-разному:

- Проверка телефона, переписок, звонков

- Требование постоянных отчётов о местоположении

- Запрет на общение с определёнными людьми

- Контроль финансов и трат партнёра

«Контроль транслирует недоверие», — отмечает психолог Елена Ахмадеева. Когда мы пытаемся контролировать партнёра, мы фактически говорим ему: «Я тебе не доверяю». Это создаёт замкнутый круг: недоверие порождает попытки контроля, контроль усиливает сопротивление партнёра, что в свою очередь укрепляет недоверие.

Ошибка вторая: Нереалистичные ожидания

«Самая первая ошибка – нереалистичные ожидания от партнера. Когда муж или жена ожидают, что партнер будет соответствовать их некому идеальному внутреннему образу», — объясняет доктор психологических наук Михаил Бурняшев.

Такие ожидания могут касаться:

- Способности партнёра «читать мысли» и понимать потребности без слов

- Идеального поведения во всех ситуациях

- Полного совпадения интересов и взглядов

- Постоянного подтверждения любви определённым способом

Когда реальность не соответствует ожиданиям, возникает разочарование, претензии, конфликты. Особенно опасно убеждение «он должен сам догадаться», которое приводит к накоплению невысказанных обид.

Ошибка третья: Избегание сложных разговоров

Многие пары предпочитают не обсуждать проблемы, надеясь, что они решатся сами собой. «Не обсуждать проблемы» — это одна из главных ошибок, ведущих к разрыву отношений. Избегание может проявляться как:

- Молчание вместо выяснения отношений

- Смена темы при попытке партнёра обсудить проблему

- Уход от конфликта через погружение в работу, хобби, алкоголь

- Надежда, что «само пройдёт»

«Если игнорировать проблемы, они будут накапливаться. В какой-то момент напряжение вырвется наружу — и это нанесет отношениям непоправимый ущерб», — предупреждают эксперты.

Ошибка четвёртая: Обесценивание партнёра

Психологи выделяют несколько форм обесценивания, которые разрушают доверие:

- Публичная критика — обсуждение недостатков партнёра с друзьями, родственниками, в социальных сетях

- Сравнения не в пользу партнёра — «А вот муж Тани всегда...»

- Игнорирование достижений — неспособность радоваться успехам партнёра

- Принятие как должное — отсутствие благодарности за ежедневные проявления заботы

«Неуважение может проявляться в форме критики, оскорблений, недооценки», — отмечают эксперты. Это подрывает самооценку партнёра и его желание вкладываться в отношения.

Ошибка пятая: Жертвенность без границ

Парадоксально, но излишняя жертвенность также может разрушить доверие. Когда один партнёр постоянно жертвует своими интересами ради другого, это создаёт дисбаланс в отношениях.

«Очень часто молодые жены оберегают своих мужей от чрезмерной работы. Мол, еще наработаются за всю жизнь, а сейчас, пока дама может, она сама справится», — описывает типичную ситуацию психолог. Но мужчины привыкают к такому положению дел, и в критический момент не могут оказать поддержку.

Ошибка шестая: Ложь «во благо»

«Ложь является одной из самых разрушительных привычек в любых отношениях», — предупреждают эксперты. Даже «невинная» ложь подрывает основы доверия. Формы лжи в отношениях:

- Сокрытие трат, долгов, финансовых проблем

- Ложь о встречах, планах, местонахождении

- Преуменьшение или сокрытие проблем на работе

- Ложь о прошлых отношениях

Проблема в том, что ложь имеет свойство накапливаться. Одна маленькая неправда требует новых лжи для её сокрытия, и в итоге партнёры оказываются в паутине обмана.

Ошибка седьмая: Токсичные предположения

«Быть уверенным в том, что вы знаете, что думает или чувствует ваш партнер» — ещё одна фатальная ошибка. Такая самонадеянность приводит к искажению реальности и подрывает доверие.

Примеры токсичных предположений:

- «Он не пишет, значит, потерял интерес»

- «Она отказалась от секса, значит, изменяет»

- «Он задерживается на работе, значит, встречается с кем-то»

Путь к исправлению

Осознание этих ошибок — первый шаг к их исправлению. История Светланы и Дениса имеет счастливый конец: поняв разрушительность своего поведения, Светлана начала работу с психологом. Она научилась различать заботу и контроль, освоила навыки доверительного общения. Денис, почувствовав изменения, стал более открытым и внимательным. Их отношения не только сохранились, но стали более крепкими и искренними.

Восстановление утраченного: можно ли вернуть доверие после измены

Елена узнала об измене мужа случайно — увидела сообщение на его телефоне. Мир рухнул в одночасье. «Двенадцать лет брака, двое детей, и всё это оказалось ложью», — рассказывала она психологу сквозь слёзы. Игорь каялся, умолял о прощении, обещал, что это был единственный раз. Но вопрос оставался открытым: возможно ли восстановить доверие после такого предательства?

Статистика российских разводов показывает, что измена занимает второе место в рейтинге причин разрыва отношений, причём женщины ставят её на первое место. Однако исследования также свидетельствуют: 14% россиян считают, что после измены определённо можно сохранить отношения, ещё 49% считают, что скорее всего это получится.

Анатомия предательства

Психолог Эстер Перель, специалист по семейным отношениям, определяет измену как нарушение верности, которое включает один или более из трёх факторов: секретность, сексуальная алхимия и эмоциональная вовлечённость. Это определение важно понимать, поскольку в современном мире границы измены размылись.

Исследование российских пар показывает разное восприятие неверности у мужчин и женщин. Мужчины чаще определяют измену как физическое предательство, женщины включают в это понятие эмоциональную неверность и даже флирт в социальных сетях.

Стадии переживания измены

Восстановление доверия после измены проходит несколько стадий, каждая из которых требует времени и усилий обеих сторон:

Стадия шока и отрицания — обманутый партнёр не может поверить в происходящее, ищет альтернативные объяснения. На этом этапе важно избежать импульсивных решений.

Стадия гнева и обвинений — эмоции выходят наружу, возникают требования объяснений, обвинения, желание «наказать» изменника. Это естественная реакция на травму.

Стадия торга и попыток контроля — попытки «починить» отношения через установление правил, запретов, тотальный контроль над партнёром.

Стадия депрессии и осознания — понимание масштаба ущерба, сомнения в возможности восстановления отношений, работа с собственными эмоциями.

Стадия принятия и выбора — решение о том, стоит ли пытаться восстановить отношения или лучше их завершить.

Семь правил для изменившего партнёра

Эксперты выделяют конкретные шаги, которые должен предпринять партнёр, совершивший измену:

Полная честность о случившемся — без утаиваний и смягчающих обстоятельств. Любая недоговорённость может вернуть процесс к исходной точке.

Прекращение всех контактов с «третьей стороной» — никаких встреч, звонков, переписок. Это непреложное условие восстановления доверия.

Принятие полной ответственности — без оправданий типа «ты меня не понимала» или «мы давно отдалились». Измена была выбором, и за этот выбор нужно отвечать.

Готовность к длительному процессу — восстановление доверия может занять месяцы и даже годы. Нельзя торопить партнёра с прощением.

Открытость для контроля — в начальный период готовность показывать переписки, рассказывать о планах, делиться паролями от социальных сетей.

Работа над собой — понимание причин измены, работа с психологом, изменение поведения, которое привело к предательству.

Терпение и последовательность — ежедневное подтверждение своих изменений делами, а не словами.

Работа пострадавшей стороны

Восстановление доверия — процесс двусторонний. От пострадавшей стороны также требуются усилия:

Проживание эмоций — важно позволить себе испытать гнев, боль, разочарование, не подавляя эти чувства.

Избегание самоизоляции — поддержка друзей, семьи, специалистов поможет пережить кризис.

Работа с триггерами — научиться справляться с воспоминаниями, подозрениями, навязчивыми мыслями об измене.

Принятие решения о будущем — честный анализ того, возможно ли и нужно ли сохранять отношения.

Установление новых границ — определение условий, при которых отношения могут продолжиться.

Российская специфика

В российской культуре восстановление доверия после измены осложняется несколькими факторами:

Стигматизация — общественное мнение часто осуждает женщин, которые прощают измену мужей, и мужчин, которые остаются с изменившими жёнами.

Гендерные стереотипы — двойные стандарты в отношении мужских и женских измен.

Недоступность профессиональной помощи — не во всех регионах есть квалифицированные семейные психологи.

Экономические факторы — финансовая зависимость одного партнёра может осложнять принятие решения о разводе.

Случаи, когда восстановление невозможно

Психологи выделяют ситуации, когда попытки восстановить доверие бессмысленны:

- Систематические измены без признаков раскаяния

- Отказ прекратить внебрачные отношения

- Продолжение лжи после раскрытия измены

- Обвинение пострадавшего партнёра в случившемся

- Наличие других форм абьюза в отношениях

История успеха

Елена и Игорь прошли долгий путь восстановления доверия. Потребовалось полтора года работы с семейным психологом, множество сложных разговоров, несколько кризисов, когда казалось, что ничего не получится. Но в итоге их отношения стали более честными и глубокими, чем до измены.

«Мы как будто заново познакомились, — рассказывает Елена. — Теперь мы говорим о том, о чём раньше молчали. Доверие восстановилось, но это не прежнее слепое доверие, а осознанный выбор быть вместе».

Их история подтверждает: восстановление доверия возможно, но требует желания и усилий обеих сторон, времени и часто — профессиональной помощи. Главное — помнить, что это будут не прежние отношения, а новые, построенные на более прочном фундаменте честности и взаимного уважения.

Практические инструменты построения доверия

«Теория — это хорошо, но что делать конкретно?» — такой вопрос задают большинство пар, которые хотят укрепить доверие в отношениях. Российские и зарубежные психологи разработали конкретные техники и упражнения, которые помогают парам создать прочную основу для доверительных отношений.

Метод «Я-высказываний»

Один из базовых инструментов здорового общения — техника «Я-высказываний». Вместо обвинений («Ты всегда опаздываешь») используются описания собственных чувств («Я беспокоюсь, когда ты опаздываешь без предупреждения»).

Формула «Я-высказывания»:

- Я чувствую... (описание эмоции)

- Когда... (описание ситуации без оценок)

- Потому что... (объяснение своих потребностей)

- Мне бы хотелось... (конкретная просьба)

Пример: «Я чувствую тревогу, когда ты не отвечаешь на звонки несколько часов, потому что начинаю волноваться, что с тобой что-то случилось. Мне бы хотелось, чтобы ты предупреждал, если планируешь быть недоступным».

Техника активного слушания

Исследования показывают, что одна из главных проблем в отношениях — неумение слушать друг друга. Активное слушание включает:

- Полное внимание — отложить телефон, отвернуться от телевизора, посмотреть партнёру в глаза

- Переформулирование — «Правильно ли я понимаю, что ты чувствуешь...?»

- Уточняющие вопросы — «Расскажи больше о...», «Что именно тебя беспокоит?»

- Эмоциональное отражение — «Я вижу, что тебе больно», «Ты выглядишь уставшим»

Правило 24 часов

При возникновении конфликта психологи рекомендуют правило 24 часов: если эмоции слишком сильны, лучше взять паузу и вернуться к обсуждению через сутки. Это позволяет:

- Остыть и подумать

- Сформулировать свои мысли более чётко

- Избежать слов, о которых потом придётся сожалеть

Ежедневные ритуалы связи

Исследования показывают важность регулярных ритуалов для укрепления близости:

Утренние 5 минут — короткий разговор о планах на день, пожелания удачи Встреча в конце дня — 10-15 минут для обсуждения прожитого дня без отвлечений Еженедельное свидание — время только для двоих, без детей и бытовых вопросов Вечерняя благодарность — каждый день называть одну вещь, за которую благодарен партнёру

Техника «Сканирование отношений»

Раз в месяц полезно проводить «профилактический осмотр» отношений:

- Что в наших отношениях работает хорошо?

- Что можно улучшить?

- Какие потребности остаются неудовлетворёнными?

- Над чем каждый из нас готов работать в следующем месяце?

Упражнения для восстановления доверия

Для пар, работающих над восстановлением доверия после кризиса, психологи предлагают специальные упражнения:

«Обмен уязвимостью» — каждый партнёр записывает страхи и неуверенности, которые раньше не обсуждались, затем происходит обмен записями и их обсуждение без осуждения.

«Временная шкала доверия» — пара рисует линию своих отношений, отмечая моменты, когда доверие укреплялось и когда подвергалось испытанию. Это помогает понять закономерности.

«Совместный дневник воспоминаний» — описание ситуации, когда вместе преодолели сложность, и обсуждение того, как это повлияло на доверие.

Финансовая прозрачность

Учитывая, что треть российских разводов происходит из-за финансовых проблем, важно обеспечить прозрачность в денежных вопросах:

- Ежемесячное обсуждение бюджета

- Совместное планирование крупных трат

- Честность о доходах и расходах

- Создание общих финансовых целей

Цифровая гигиена отношений

Для пар в цифровую эпоху важно установить правила использования технологий:

Зоны без гаджетов — спальня, обеденный стол как места для живого общения Время офлайн — ежедневные периоды без интернета и социальных сетей Цифровые границы — обсуждение комфортного уровня активности в социальных сетях Виртуальная верность — определение того, что считается допустимым в онлайн-общении

Работа с конфликтами

Здоровые отношения не исключают конфликтов, но включают умение их конструктивно решать:

- Определение причины конфликта — что на самом деле беспокоит, какие потребности не удовлетворены

- Выбор подходящего времени — не во время усталости, стресса или в присутствии детей

- Фокус на проблеме, а не на личности — «Меня беспокоит эта ситуация» вместо «Ты плохой человек»

- Поиск решений — что можно сделать, чтобы ситуация не повторилась

- Компромисс — готовность каждого что-то изменить в своём поведении

Развитие эмпатии

Способность понимать и разделять чувства партнёра — основа доверия. Упражнения для развития эмпатии:

«День в роли партнёра» — попытка провести день, выполняя обязанности партнёра «Эмоциональное зеркало» — отражение чувств партнёра: «Я вижу, что ты расстроен» «История с двух сторон» — каждый рассказывает об одной и той же ситуации со своей точки зрения

Признание и благодарность

Исследования показывают, что пары, выражающие благодарность, имеют более крепкие отношения:

- Ежедневно находить повод поблагодарить партнёра

- Замечать небольшие проявления заботы

- Публично признавать достоинства партнёра

- Отмечать позитивные изменения в его поведении

Профессиональная помощь

Иногда самостоятельных усилий недостаточно. Признаки того, что пора обратиться к семейному психологу:

- Конфликты повторяются без разрешения

- Один или оба партнёра чувствуют эмоциональную отстранённость

- Есть серьёзные нарушения доверия (измены, ложь)

- Появились мысли о разводе

- Проблемы начали влиять на детей

Долгосрочная стратегия

Построение доверия — не разовая акция, а постоянный процесс. Ключевые принципы:

Постоянство — регулярное применение техник, а не только в кризисных ситуациях Взаимность — усилия должны прикладывать оба партнёра Терпение — изменения происходят постепенно Гибкость — готовность менять подходы, если что-то не работает

Эти инструменты не являются волшебной палочкой, но при регулярном применении значительно повышают шансы на создание прочных, доверительных отношений. Главное — помнить, что инвестиции в отношения окупаются сторицей: крепкие пары живут дольше, счастливее и успешнее преодолевают жизненные трудности.

Детско-родительские отношения: передача доверия через поколения

Семилетняя Маша прибежала домой в слезах. «Лена сказала, что не будет со мной дружить, если я не дам ей свою куклу», — всхлипывала девочка. Мама Ольга, сама в детстве пережившая предательство близкой подруги, почувствовала знакомое сжатие в груди. Первым импульсом было сказать: «Не доверяй никому, дочка, люди всегда тебя подведут». Но она остановилась. Неужели она хочет передать дочери свои страхи и недоверие к миру?

Формирование доверия — это не только история взрослых отношений, но и важнейший процесс детско-родительского взаимодействия, который определяет способность человека выстраивать близкие связи на протяжении всей жизни.

Доверие как базовая потребность

Исследования российских психологов показывают, что доверительные отношения между родителями и детьми — это фундаментальное ощущение безопасности, которое формируется с раннего возраста. Они основаны на честности, открытости и уважении к чувствам ребёнка.

Ключевые аспекты детско-родительского доверия:

- Безопасность — ребёнок чувствует себя защищённым, зная, что его не осудят и всегда поддержат

- Искренность — взрослый говорит правду даже в сложных ситуациях

- Эмоциональная поддержка — родители принимают переживания ребёнка

- Последовательность — предсказуемые реакции создают чувство стабильности

- Уважение к личности — мнение ребёнка имеет значение

- Безусловная любовь — принятие ребёнка независимо от его успехов и ошибок

Семейные модели доверия

Российские исследования подтверждают: семья является «самым доверительным институтом для человека и общества», и именно «прочность семейных связей играет роль своеобразного трамплина для прыжка к доверию в целом».

Анализ связи доверия в семейных отношениях с ценностными ориентациями показал интересные закономерности:

- В молодых семьях (до 5 лет совместной жизни) высокий уровень доверия наблюдается только в 20% случаев

- В семьях со стажем 5-15 лет этот показатель составляет 40%

- В семьях с опытом совместной жизни более 15 лет — 80%

Это свидетельствует о том, что доверие растёт со временем, но также указывает на важность его активного формирования на ранних стадиях отношений.

Влияние семейной атмосферы на детей

Дети — чуткие наблюдатели. Они впитывают не только то, что родители говорят им напрямую, но и то, как взрослые взаимодействуют между собой. Исследование показало, что «доверие между супругами является основой доверия для всей семьи, то есть доверительные отношения между супругами являются фундаментом для построения доверительных отношений с ребёнком».

Если родители не доверяют друг другу, это неизбежно транслируется детям через:

- Тревожную атмосферу в доме

- Скрытые конфликты и недомолвки

- Попытки вовлечь ребёнка в родительские проблемы

- Противоречивые требования и правила

Кризисные ситуации и их влияние

Особенно болезненно на детскую способность доверять влияют кризисные ситуации в семье. Исследование детей-сирот в замещающих семьях показало, что повторное предательство взрослых приводит к «потере доверия ко взрослому миру», что создаёт серьёзные трудности в последующих отношениях.

К негативным последствиям вторичного сиротства исследователи относят:

- Деструктивное эмоциональное состояние

- Озлобленность и комплекс аутсайдера

- Сниженное психологическое состояние

- Агрессию во взаимодействии

- Различные девиации поведения

Эти данные подчёркивают критическую важность стабильности и надёжности взрослых в жизни ребёнка.

Формирование доверия к миру

Привязанность и доверие тесно взаимосвязаны. Исследования показывают, как различные типы привязанности формируют отношение ребёнка к миру:

Безопасная привязанность создаёт основу для доверия: ребёнок знает, что его потребности будут удовлетворены, может исследовать мир, зная о поддержке взрослого.

Тревожная привязанность формирует зависимость и чрезмерную эмоциональность при разлуке с взрослым.

Избегающая привязанность приучает скрывать эмоции и не искать помощи.

Дезорганизованная привязанность создаёт путаницу и страх в отношениях.

Прочная привязанность способствует развитию важных качеств:

- Уверенности в безопасности мира

- Социальных навыков и эмпатии

- Способности справляться с трудностями

- Доверия к себе и другим людям

Практические принципы воспитания доверия

Российские психологи выделяют конкретные принципы, которые помогают родителям формировать у детей здоровое отношение к доверию:

Честность, адаптированная к возрасту — говорить правду, но объяснять её понятными ребёнку словами. Не обещать того, что не сможешь выполнить.

Эмоциональная доступность — быть готовым выслушать ребёнка, даже если его переживания кажутся незначительными взрослому.

Последовательность в словах и делах — если родитель что-то обещал, это должно быть выполнено. Если планы меняются, нужно объяснить причины.

Уважение к личности ребёнка — признание его права на собственные чувства, мнения, ошибки.

Создание безопасного пространства — дом должен быть местом, где можно быть собой, не боясь осуждения.

Обучение здоровым границам — ребёнок должен понимать разницу между доверием и наивностью, между открытостью и беззащитностью.

Передача семейных ценностей

Исследования показывают прямую связь между согласованностью ценностных ориентаций супругов и уровнем доверия в семье. Когда родители разделяют общие принципы и передают их детям, это создаёт стабильную основу для формирования мировоззрения.

Важные семейные ценности, связанные с доверием:

- Честность как основа отношений

- Взаимная поддержка в трудных ситуациях

- Принятие различий между людьми

- Ответственность за свои слова и поступки

- Умение прощать и просить прощения

Работа с собственными травмами

Часто родители, сами пережившие предательство или имеющие проблемы с доверием, неосознанно передают свои страхи детям. История Ольги и Маши — типичный пример такой передачи.

Для разрыва негативного цикла родителям важно:

- Осознать собственные паттерны недоверия

- При необходимости обратиться за психологической помощью

- Не проецировать свои страхи на детские ситуации

- Учиться различать реальные опасности и иррациональные тревоги

Современные вызовы

Цифровая эпоха создаёт новые вызовы для формирования доверия у детей. Влияние социальных сетей, кибербуллинг, онлайн-угрозы требуют от родителей новых навыков и знаний.

Исследование цифровой социализации показывает, что современные дети сталкиваются с «дефицитом смысла, понимания и доверия» в информационном пространстве. Это делает роль родителей как источника стабильности и доверия ещё более важной.

Долгосрочные последствия

Качество детско-родительских отношений определяет способность человека строить доверительные связи во взрослом возрасте. Дети, выросшие в атмосфере доверия, как правило:

- Легче создают близкие отношения

- Имеют более высокую самооценку

- Лучше справляются со стрессом

- Проявляют больше эмпатии к другим

Возвращаясь к истории Ольги и Маши: мама смогла преодолеть первый импульс и вместо передачи своих страхов помогла дочери разобраться в ситуации. Они обсудили, что такое настоящая дружба, как отличить манипуляцию от просьбы, и Маша самостоятельно приняла решение. Этот эпизод стал важным уроком не только для девочки, но и для мамы — о том, как можно разорвать цепочку недоверия и дать ребёнку здоровую основу для будущих отношений.

Будущее доверия: куда движутся отношения в XXI веке

Анастасия и Дмитрий познакомились в приложении для знакомств, их первое свидание прошло в формате видеозвонка, а решение съехаться они принимали, изучив совместимость по астрологическому приложению. Их история любви разворачивается в реалиях XXI века, где технологии проникают в самые интимные сферы человеческих отношений. Но означает ли это, что природа доверия кардинально меняется, или базовые потребности остаются прежними?

Технологическая революция в отношениях

Исследования показывают, что современные технологии оказывают двоякое влияние на способность людей доверять. С одной стороны, они предоставляют новые возможности для поддержания связи, позволяют лучше узнать партнёра до встречи, обеспечивают безопасность через возможность проверки информации. С другой стороны, создают иллюзию контроля, способствуют поверхностному общению и могут усиливать недоверие.

Педагог-психолог Татьяна Купченко отмечает парадокс цифровой эпохи: «Социальные сети в какой-то степени разобщают мир, делая людей зависимыми от оценок и комментариев. Это повлекло за собой отсутствие базовых навыков общения и недоверие друг к другу».

Эволюция понятия измены

Границы верности в цифровую эпоху размываются. То, что раньше казалось невозможным — эмоциональные связи с людьми на другом конце планеты, виртуальные романы, онлайн-флирт — становится новой реальностью. Статистика показывает рост числа людей, считающих онлайн-переписки изменой, что свидетельствует о попытках адаптировать традиционные представления о верности к новым условиям.

Искусственный интеллект и отношения

Уже сейчас появляются приложения, использующие ИИ для анализа совместимости партнёров, предсказания конфликтов, даже для ведения переговоров между ссорящимися парами. В ближайшем будущем возможны:

- ИИ-консультанты для семейных пар

- Алгоритмы раннего выявления кризисов в отношениях

- Персонализированные программы развития доверия

- Виртуальные медиаторы для разрешения конфликтов

Но возникает вопрос: может ли алгоритм понять тонкости человеческих эмоций и заменить живое участие в построении доверия?

Поколенческие различия

Исследования российской молодёжи выявляют значительные различия в подходах к доверию между поколениями. Молодые люди, выросшие в цифровой среде, демонстрируют:

- Более высокую толерантность к онлайн-общению

- Готовность делиться личной информацией в сети

- Другое восприятие приватности и публичности

- Новые формы выражения близости и доверия

При этом базовые потребности в безопасности, понимании и принятии остаются неизменными.

Глобализация отношений

Современные технологии стирают географические границы. Люди могут строить серьёзные отношения с партнёрами из других стран, культур, временных поясов. Это создаёт новые возможности, но и новые вызовы для доверия:

- Как убедиться в искренности человека, которого никогда не видел вживую?

- Как преодолеть культурные различия в понимании доверия?

- Как поддерживать близость на расстоянии?

Социальные тренды и доверие

Несколько социальных трендов формируют будущее доверия в отношениях:

Индивидуализация — люди всё больше ценят личную свободу и самореализацию, что может затруднять создание глубоких взаимозависимых связей.

Ускорение жизни — быстрый темп современной жизни оставляет меньше времени для неспешного построения доверия.

Множественность выборов — изобилие вариантов партнёров через приложения знакомств может снижать готовность инвестировать в одни отношения.

Прозрачность и приватность — баланс между открытостью и сохранением личных границ становится всё более сложным.

Российские особенности

В России формирование будущего доверия происходит в контексте специфических культурных и социальных условий:

Государственная семейная политика активно развивается. Стратегия до 2036 года предусматривает расширение программ психологического сопровождения семей, профилактику разводов, поддержку молодых семей. Это может способствовать формированию культуры работы над отношениями.

Традиционные ценности остаются важными для большинства россиян. 84% считают доверие главной составляющей счастливых отношений, что создаёт положительную основу для развития.

Экономическая нестабильность продолжает быть фактором стресса для семей, что требует развития навыков совместного преодоления трудностей.

Вызовы будущего

Исследователи выделяют несколько ключевых вызовов, с которыми столкнутся отношения в ближайшие десятилетия:

Цифровая зависимость — риск замещения живого общения виртуальным взаимодействием.

Информационная перегрузка — сложность фильтрации и оценки достоверности информации о партнёре.

Эмоциональная неграмотность — дефицит навыков распознавания и выражения эмоций в цифровую эпоху.

Кризис долгосрочного планирования — сложность принятия серьёзных обязательств в быстро меняющемся мире.

Новые возможности

Однако будущее не только несёт угрозы, но и открывает новые возможности для построения доверия:

Образовательные технологии могут сделать знания о психологии отношений более доступными.

Персонализированная поддержка через ИИ поможет парам получать индивидуальные рекомендации.

Глобальное сообщество позволит учиться на опыте пар из разных культур.

Ранняя диагностика проблем через анализ данных может предотвращать кризисы.

Рекомендации для будущего

Эксперты предлагают несколько стратегий адаптации к изменяющемуся миру отношений:

Развитие эмоционального интеллекта — способности понимать свои и чужие эмоции остается критически важной.

Цифровая грамотность в отношениях — умение использовать технологии во благо близости, а не в ущерб ей.

Сохранение живого общения — осознанное создание пространства для непосредственного контакта.

Гибкость в определениях — готовность пересматривать представления о том, что такое доверие, верность, близость.

Инвестиции в образование — изучение психологии отношений должно стать такой же нормой, как изучение вождения автомобиля.

История Анастасии и Дмитрия

Пара, о которой говорилось в начале раздела, через два года отношений пришла к интересным выводам. Несмотря на цифровое начало знакомства, самые важные моменты их близости происходили offline — во время совместных путешествий, болезни, решения бытовых проблем. Технологии помогли им познакомиться и поддерживать связь, но доверие строилось по тем же законам, что и сто лет назад — через честность, поддержку в трудные моменты, совместное преодоление испытаний.

«Мы поняли, что приложения и алгоритмы могут подсказать совместимость интересов, — рассказывает Анастасия, — но готовность быть уязвимым перед другим человеком — это всё ещё наш выбор и наша работа».

Их опыт показывает: будущее доверия может выглядеть по-новому, но его суть остается неизменной — это готовность открыться другому человеку и принять ответственность за общее благополучие. Технологии могут быть помощником в этом процессе, но не заменят живого человеческого участия в построении близости.

Заключение: Доверие как выбор

Мы начинали эту историю с Анны и Максима — молодой пары, чья любовь столкнулась с недоверием. После полутора лет работы над отношениями, которая включала индивидуальную и парную терапию, изучение собственных типов привязанности и освоение навыков доверительного общения, их история получила продолжение.

«Мы поняли, что доверие — это не волшебное чувство, которое либо есть, либо нет, — рассказывает Анна. — Это ежедневный выбор: выбор быть честным даже когда это неудобно, выбор поддержать партнёра даже когда хочется обвинить, выбор работать над отношениями даже когда кажется, что проще всё бросить».

Максим добавляет: «Самое главное открытие — что недоверие Анны было не про меня лично, а про её детские травмы. А моё желание отдалиться было защитной реакцией на её тревогу. Когда мы это поняли, всё изменилось».

Доверие как навык

Наше исследование показало: доверие не является врождённым талантом, которым одни люди обладают, а другие — нет. Это навык, который можно развивать. Исследования российских психологов подтверждают, что способность доверять формируется в детстве, но может корректироваться во взрослом возрасте при осознанной работе.

Ключевые компоненты этого навыка:

- Способность распознавать и выражать свои эмоции

- Умение слушать и понимать чувства партнёра

- Навыки конструктивного решения конфликтов

- Готовность к компромиссам и взаимным уступкам

- Способность прощать и просить прощения

Культурные изменения

За последние годы в российском обществе произошли значимые сдвиги в понимании отношений. Если раньше развод воспринимался как личная неудача, то теперь всё больше людей понимают: иногда расставание — это здоровое решение. Но одновременно растёт и понимание ценности работы над отношениями.

Государственные программы поддержки семьи, появление «комнат примирения» в ЗАГСах, растущая популярность семейной терапии — всё это свидетельствует о том, что общество начинает воспринимать отношения не как данность, а как область, требующую знаний и навыков.

Цифровые вызовы и возможности

Современные технологии создали новую реальность для отношений. С одной стороны, они усложнили задачу построения доверия: появились новые формы предательства, увеличилось количество соблазнов, размылись границы приватного и публичного. С другой стороны, они дали новые инструменты для работы над близостью: возможность поддерживать связь на расстоянии, доступ к образовательным ресурсам, платформы для получения профессиональной помощи.

Поколенческая преемственность

Одно из важнейших открытий нашего исследования — роль семьи в передаче способности доверять. Дети впитывают не только слова родителей, но и модели их поведения. Семьи с высоким уровнем доверия между супругами создают благоприятную среду для развития этого качества у детей.

Это означает: работая над своими отношениями, мы не только улучшаем собственную жизнь, но и создаём лучшее будущее для следующих поколений.

Доверие как общественная ценность

Проблема доверия в парах неотделима от более широкого контекста недоверия в российском обществе. Когда люди не доверяют властям, СМИ, социальным институтам, это неизбежно влияет на их способность доверять в личных отношениях.

Но есть и обратная связь: пары, научившиеся строить доверительные отношения, становятся более открытыми и доверчивыми в других сферах жизни. Они формируют вокруг себя атмосферу честности и взаимной поддержки, которая распространяется на их детей, друзей, коллег.

Практические выводы

Основываясь на анализе исследований и практических кейсов, можно сформулировать ключевые принципы построения доверия в паре:

Осознанность — понимание собственных паттернов поведения, типа привязанности, триггеров недоверия.

Честность — готовность говорить правду даже когда она неприятна, избегание лжи «во благо».

Последовательность — соответствие слов и поступков, выполнение обещаний.

Эмпатия — способность понимать и учитывать чувства партнёра.

Терпение — понимание того, что построение и восстановление доверия требует времени.

Профессиональная помощь — готовность обращаться к специалистам когда собственных ресурсов недостаточно.

Надежда на будущее

Несмотря на все вызовы современности, статистика даёт основания для оптимизма. 84% россиян по-прежнему считают доверие основой счастливых отношений. Растёт число людей, готовых работать над отношениями, изучать психологию, обращаться за помощью к специалистам.

Молодые поколения, выросшие с доступом к информации о психологии отношений, демонстрируют более осознанный подход к построению семьи. Они реже вступают в брак импульсивно, больше внимания уделяют совместимости, открыто обсуждают ожидания и границы.

Финальная история

Год назад к семейному психологу пришла пара — Елена и Михаил, женатые 15 лет. «Мы больше не доверяем друг другу, — сказала Елена. — Я проверяю его телефон, он скрывает свои планы. Мы живём как соседи, а не как супруги».

Сегодня они рассказывают другую историю: «Мы заново знакомились друг с другом. Оказалось, за эти годы мы оба изменились, но боялись об этом говорить. Теперь мы делимся тем, что раньше скрывали: мечтами, страхами, потребностями. Доверие вернулось, но оно стало более зрелым, основанным не на наивности, а на взаимном выборе быть вместе».

Их история — напоминание о том, что доверие возможно восстановить в любом возрасте и на любой стадии отношений. Главное — обоюдное желание работать над близостью и готовность делать это ежедневно, шаг за шагом, выбор за выбором.

В эпоху, когда развод стал простой юридической процедурой, а новые знакомства доступны в один клик, особенно ценными становятся отношения, основанные на глубоком взаимном доверии. Это не просто романтический идеал, но практическая необходимость — ведь именно такие пары лучше справляются с жизненными трудностями, воспитывают более счастливых детей и создают вокруг себя атмосферу стабильности и поддержки.

Доверие в паре — это не роскошь, а базовая потребность человека в безопасности и принятии. И хотя его построение требует усилий, результат того стоит: отношения, которые становятся источником силы, а не стресса, партнёрство, которое помогает расти, а не ограничивает, любовь, которая даёт энергию для реализации самых смелых мечтаний.