Василий Петрович сидел в своем кабинете и смотрел на очередной список новогодних резолюций. Год за годом он записывал одни и те же цели: «похудеть на 15 килограммов», «выучить английский», «открыть свой бизнес». И год за годом в конце декабря он с горечью понимал — ничего не достигнуто. 47-летний инженер не подозревал, что попал в ловушку, в которую согласно исследованиям попадают 92% людей, ставящих себе цели.

В мире, где каждый день нас призывают к самосовершенствованию и личностному росту, вопрос правильной постановки целей приобретает особую актуальность. Мы живем в эпоху безграничных возможностей, но парадоксальным образом именно эта безграничность часто приводит к параличу выбора и неспособности двигаться к желаемому будущему.

Российские исследователи из Казанского федерального университета провели масштабное исследование способности к целеполаганию среди студентов и выяснили поразительные факты. Оказалось, что у подавляющего числа испытуемых способность к целеполаганию находится на среднем уровне, а это означает, что даже образованная молодежь нуждается в специальной работе по развитию этого навыка. Более того, исследование 479 студентов новосибирских университетов показало тревожную тенденцию: потребительская мотивация в целеполагании молодых людей выражена гораздо сильнее, чем просоциальная.

Но есть и обнадеживающие данные. Согласно опросу ВЦИОМ, 72% россиян предпочитают планировать свою жизнь, при этом молодое поколение (18-35 лет) показывает еще более высокие результаты — 85% строят планы на будущее. Это говорит о том, что потребность в целеполагании присутствует, но технологии его реализации часто оказываются неэффективными.

Почему одни люди год за годом достигают поставленных целей, а другие остаются в замкнутом круге нереализованных планов? Что отличает тех 3% людей, которые, как показало легендарное исследование, достигают больше остальных 97% вместе взятых? В чем секрет методик, которые действительно работают, и какие ловушки подстерегают нас на пути к мечте?

Фундамент понимания: что такое целеполагание на самом деле

Прежде чем погружаться в конкретные методики, важно понять природу целеполагания как психологического процесса. Российский психолог И.А. Дмитриева в своих исследованиях определяет целеполагание как «процесс создания системы целей, соотнесения их между собой и выбор предпочтительных целей». Это не просто составление списка желаний, а сложная интеллектуальная деятельность, требующая развитых когнитивных способностей.

Московский государственный психолого-педагогический университет провел глубокое исследование структуры целеполагания, выделив три ключевых компонента: интеллектуальный, деятельностный и личностный. Интеллектуальный компонент включает способность к анализу противоречий, прогнозированию и планированию. Деятельностный — умение переводить цели в конкретные действия. Личностный — мотивацию достижения успеха и волевые качества.

Интересно, что в отечественной психологии целеполагание рассматривается не как разовое событие, а как многократно повторяющийся процесс. Как отмечает исследователь Л.М. Попов, «деятельность, лишенная цели, является непродуктивной, поэтому бессмысленной». Человек, который никогда самостоятельно не ставит себе цели, может управляться только извне, а при необходимости самостоятельных действий его деятельность становится хаотичной.

Важное открытие российских ученых заключается в том, что целеполагание тесно связано с жизнестойкостью личности. Исследования показывают, что люди с развитой способностью к целеполаганию демонстрируют более высокие показатели психологической устойчивости и адаптивности. Это особенно актуально в условиях современных вызовов, когда способность быстро перестраивать цели и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам становится ключевым навыком выживания.

Российские психологи также обнаружили любопытную закономерность: цель не может возникнуть сама собой. Она всегда является результатом сознательного усилия и основывается на системе ценностей человека. Более того, смысл целеполагания состоит не в том, чтобы строить далекое будущее, а в том, чтобы улучшать качество жизни в настоящий момент. Поставленная цель должна уже сегодня давать человеку больше понимания, ясности и мотивации.

Особый интерес представляет связь целеполагания с памятью. Как показывают исследования, краткосрочная память может одновременно удерживать ограниченное количество элементов, что объясняет, почему люди часто не справляются с большим количеством целей одновременно. Эффективное целеполагание требует понимания этих ограничений и умения структурировать цели по времени и приоритету.

Российская наука также внесла важный вклад в понимание мотивационной составляющей целеполагания. Исследования показывают, что существует прямая связь между просоциальной направленностью личности и высоким уровнем учебной мотивации. Люди, ориентированные на созидательную деятельность и помощь другим, демонстрируют более устойчивое и эффективное целеполагание.

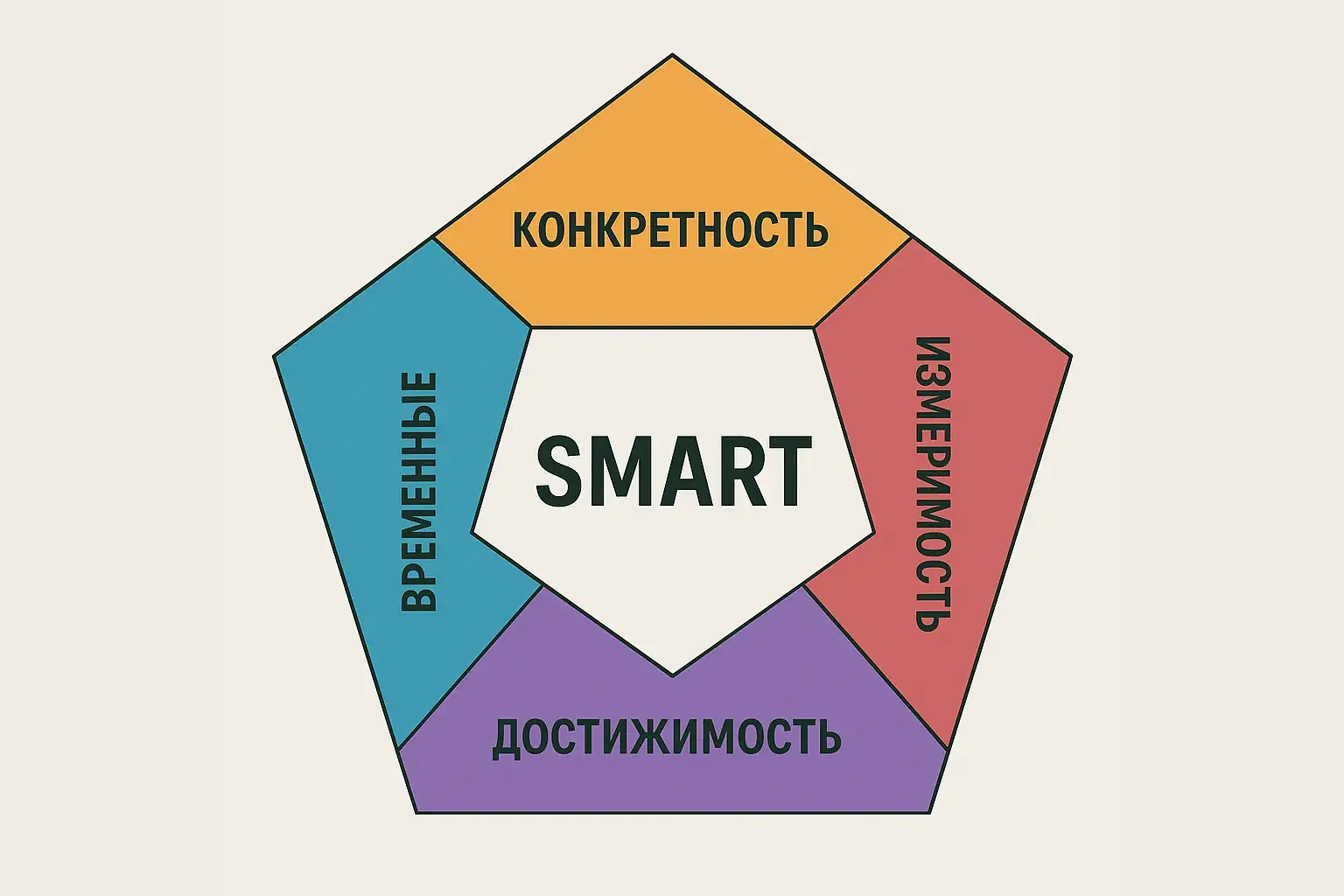

SMART-цели: классика, которая работает, но не для всех

Методика SMART является одной из самых распространенных и изученных систем постановки целей. Аббревиатура расшифровывается как Specific (конкретная), Measurable (измеримая), Achievable (достижимая), Relevant (релевантная) и Time-bound (ограниченная во времени). Автором метода считается американский бизнес-консультант Джордж Доран, который впервые описал эту концепцию в 1981 году.

Российские эксперты активно изучают применимость SMART-методики в отечественных реалиях. Анализ показывает, что наибольшую сложность представляют критерии достижимости и значимости. Как отмечают специалисты, дать объективную оценку реалистичности цели очень сложно, особенно при отсутствии жизненного и профессионального опыта. А значимость цели может измениться в процессе ее достижения.

Конкретность требует четкой формулировки цели. Вместо «хочу быть здоровым» должно быть «снизить вес с 90 до 75 килограммов». Российские исследования показывают, что именно расплывчатость формулировок является одной из главных причин неудач в целеполагании. Как отмечают специалисты, неконкретная цель не дает понимания, что именно нужно делать и как измерить результат.

Измеримость предполагает наличие четких критериев оценки прогресса. Исследования эффективности целеполагания показывают, что цели с конкретными численными показателями достигаются в 2-3 раза чаще. Измеримая цель позволяет отслеживать прогресс, что крайне важно для поддержания мотивации.

Достижимость — самый спорный критерий SMART. Российские психологи отмечают, что слишком реалистичные цели могут не мотивировать, а слишком амбициозные — демотивировать. Исследования показывают, что оптимальными являются цели средней сложности, которые требуют усилий, но остаются в пределах возможного.

Релевантность означает соответствие цели ценностям и жизненным приоритетам человека. Российские исследования выявили, что цели, навязанные извне или не соответствующие внутренним ценностям, достигаются крайне редко. Более того, такие цели могут привести к внутреннему конфликту и снижению общей мотивации.

Временные рамки обеспечивают срочность и помогают планировать действия. Статистика показывает, что цели без четких дедлайнов достигаются лишь в 10% случаев. При этом важно устанавливать не только конечный срок, но и промежуточные контрольные точки.

Несмотря на популярность, SMART имеет существенные ограничения. Российские эксперты отмечают несколько проблем: методика может ограничивать креативное мышление, требует определенных навыков для правильного применения, и часто приводит к постановке стандартных, неамбициозных целей.

Особенно проблематично применение SMART в условиях высокой неопределенности. Как показывает российская практика управления в кризисных условиях, жесткие рамки SMART могут помешать быстрой адаптации к изменяющимся обстоятельствам. В таких случаях более эффективными оказываются гибкие подходы к целеполаганию.

Исследования также показывают, что SMART работает лучше всего для операционных, краткосрочных целей, но может быть неэффективным для долгосрочного стратегического планирования. Для глобальных жизненных целей методика часто оказывается слишком механистичной и не учитывает эмоциональную составляющую мотивации.

OKR: система для амбициозных целей

Методология OKR (Objectives and Key Results) представляет собой более современный подход к целеполаганию, который изначально был разработан для корпоративной среды, но все чаще применяется для личных целей. Основная идея заключается в постановке амбициозных целей (Objectives) и определении конкретных ключевых результатов (Key Results), которые будут свидетельствовать о достижении этих целей.

В отличие от SMART, OKR осознанно поощряет постановку «дерзких» целей. Российские эксперты отмечают, что такой подход основан на психологическом принципе: амбициозные цели мобилизуют больше ресурсов и творческого потенциала человека. При этом в методологии OKR считается нормальным достижение целей лишь на 70-80% — это рассматривается как признак правильно поставленной амбициозной задачи.

Структура OKR состоит из трех элементов: целей, ключевых результатов и инициатив. Цели формулируются как качественные описания желаемого состояния, отвечающие на вопрос «какую ценность мы создаем». Они должны быть вдохновляющими, понятными и ограниченными во времени. Например: «Стать лидером в своей профессиональной области».

Ключевые результаты — это количественные метрики, измеряющие прогресс в достижении целей. Для каждой цели обычно определяют 2-5 ключевых показателей. Они должны быть конкретными, измеримыми и привязанными к временным рамкам. Например: «Увеличить количество выступлений на профессиональных конференциях с 2 до 8 в год», «Получить сертификацию по трем новым технологиям».

Российские компании, внедряющие OKR, отмечают несколько ключевых преимуществ методологии. Во-первых, она обеспечивает фокусировку на действительно важных целях. Во-вторых, создает прозрачность и понимание приоритетов. В-третьих, стимулирует амбициозное мышление и инновационный подход к решению задач.

Особенностью OKR является регулярность пересмотра и корректировки целей. В отличие от годового планирования, принятого в SMART, OKR предполагает квартальные циклы с возможностью адаптации. Это особенно актуально в современных условиях высокой изменчивости внешней среды.

Российские исследователи выделяют несколько критических факторов успеха при использовании OKR. Первый — это вовлечение всех участников в процесс формирования целей. Цели не должны спускаться сверху, они должны формироваться в диалоге. Второй — обеспечение связи между целями разных уровней. Каждая цель должна вносить вклад в достижение более высокоуровневых задач.

Однако у OKR есть и ограничения. Методология требует высокой культуры планирования и самодисциплины. Без регулярного мониторинга и корректировки OKR может превратиться в формальное упражнение. Кроме того, фокус на амбициозных целях может привести к игнорированию важных рутинных задач.

Интересным аспектом применения OKR в российской практике является адаптация методологии к культурным особенностям. Как показывают исследования, российские пользователи часто дополняют OKR элементами других систем планирования, создавая гибридные подходы. Это говорит о том, что эффективное целеполагание требует индивидуального подхода и учета личных особенностей.

Матрица Эйзенхауэра и ABC-анализ: приоритизация как основа успеха

Эффективное целеполагание невозможно без умения правильно расставлять приоритеты. Российские исследования показывают, что одной из главных причин неудач в достижении целей является попытка заниматься всем одновременно. Именно поэтому методы приоритизации становятся важнейшим инструментом успешного планирования.

Матрица Эйзенхауэра основана на разделении всех задач по двум критериям: важности и срочности. Этот подход позволяет выделить четыре категории дел и для каждой определить оптимальную стратегию действий.

Квадрант A (важные и срочные дела) включает задачи, невыполнение которых может серьезно повлиять на достижение целей или создать существенные проблемы. Российские эксперты отмечают, что идеально, если этот квадрант остается пустым — это означает отсутствие критических авралов. Однако на практике сюда периодически попадает несколько задач, требующих немедленного внимания.

Квадрант B (важные, но несрочные дела) является наиболее перспективным для развития. Это те задачи, которые напрямую ведут к достижению поставленных целей, но не требуют немедленного выполнения. Российские специалисты рекомендуют уделять этому квадранту максимум рабочего времени — именно здесь происходит реальный прогресс.

Квадрант C (срочные, но неважные дела) содержит задачи, которые отнимают время и снижают эффективность, но не приближают к цели. Большинство таких дел можно делегировать или вообще исключить из планов. Исследования показывают, что люди часто путают задачи из квадрантов A и C, что приводит к неправильной расстановке приоритетов.

Квадрант D (несрочные и неважные дела) включает активности, которые не приносят пользы и только отвлекают от важных задач. Российские эксперты рекомендуют полностью исключить такие дела из планов или свести их к минимуму.

ABC-анализ представляет собой более простую, но не менее эффективную систему приоритизации. Все задачи делятся на три категории по важности:

A-задачи — наиболее важные дела, которые отнимают всего 10% времени, но обеспечивают 70% результата. Это те задачи, которые напрямую ведут к достижению ключевых целей. Российские исследования показывают, что успешные люди тратят на A-задачи до 50% своего времени.

B-задачи — дела средней важности, вклад которых в итоговый результат составляет 20%, и времени на их выполнение уходит столько же. Это важные, но не критические задачи, которые можно выполнять после завершения A-задач.

C-задачи — наименее важные дела, отнимающие 70% времени и приносящие только 10% результата. При высокой загруженности от выполнения таких задач лучше отказаться или делегировать их другим.

Российские специалисты разработали адаптированную версию ABC-анализа, учитывающую специфику отечественной бизнес-культуры. В частности, рекомендуется учитывать не только важность задачи, но и ее влияние на отношения с коллегами и руководством.

Интересным дополнением к классическим методам приоритизации стал метод ABCDE Брайана Трейси. Он добавляет к стандартной ABC-классификации две дополнительные категории: D-задачи (делегировать) и E-задачи (исключить). Такой подход помогает не только определить важность задач, но и принять решение о способе их выполнения.

Российские исследования эффективности различных методов приоритизации показывают, что наибольший успех достигается при комбинированном использовании нескольких подходов. Например, матрица Эйзенхауэра хорошо работает для стратегического планирования, а ABC-анализ — для ежедневного управления задачами.

Важным аспектом применения методов приоритизации является их регулярность. Как показывает практика, приоритеты нужно пересматривать не реже одного раза в неделю, а в периоды активных изменений — ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства и сохранять фокус на действительно важных задачах.

Типы целей и временные горизонты: от мечты к реальности

Эффективное целеполагание требует понимания различных типов целей и их временных характеристик. Российские исследования показывают, что люди, которые умеют правильно структурировать цели по времени, достигают успеха в 3-4 раза чаще тех, кто этого не делает.

Долгосрочные цели (стратегические) определяют общее направление жизни и формируют видение будущего. Срок их достижения составляет от 3 до 10 лет и более. Российские психологи отмечают, что долгосрочные цели должны быть достаточно гибкими, чтобы допускать корректировки по мере изменения обстоятельств.

Особенностью долгосрочных целей является их вдохновляющий характер. Как показывают исследования мотивации достижения, такие цели должны вызывать эмоциональный отклик и желание действовать. При этом они не обязательно должны быть детально проработанными — важнее создать яркий образ желаемого будущего.

Среднесрочные цели служат мостом между долгосрочным видением и краткосрочными действиями. Их временной горизонт составляет от 6 месяцев до 3 лет. Российские эксперты рекомендуют формулировать среднесрочные цели более конкретно, чем долгосрочные, но сохранять определенную гибкость.

Среднесрочные цели особенно важны для поддержания мотивации. Исследования показывают, что люди нуждаются в ощущении прогресса каждые 3-6 месяцев, иначе мотивация начинает снижаться. Среднесрочные цели обеспечивают эти необходимые «вехи успеха».

Краткосрочные цели — это конкретные, измеримые задачи, которые можно выполнить за период от нескольких дней до нескольких месяцев. Российские исследования показывают, что именно качество краткосрочного планирования определяет успех в достижении долгосрочных целей.

Краткосрочные цели должны обладать максимальной конкретностью и измеримостью. Они служат «кирпичиками», из которых строится путь к большим достижениям. При этом важно, чтобы каждая краткосрочная цель логически вытекала из среднесрочных и в конечном итоге вела к реализации долгосрочного видения.

Классификация по содержанию также играет важную роль в эффективном целеполагании. Российские психологи выделяют несколько типов целей в зависимости от сферы жизни:

Материальные цели связаны с приобретением материальных благ, улучшением финансового положения, обеспечением комфортных условий жизни. Исследования показывают, что такие цели должны составлять не более 30-40% от общего числа целей, иначе человек рискует попасть в ловушку потребительства.

Социальные цели направлены на построение отношений, создание семьи, расширение круга общения, участие в общественной деятельности. Российские исследования подтверждают, что люди с развитыми социальными целями демонстрируют более высокий уровень жизненного удовлетворения.

Профессиональные цели связаны с карьерным ростом, развитием профессиональных навыков, достижением успеха в работе. Как показывают опросы, для большинства россиян профессиональная самореализация остается одним из ключевых приоритетов.

Личностные цели направлены на саморазвитие, приобретение новых знаний и навыков, развитие талантов, улучшение физического и психического здоровья. Исследования подтверждают, что люди с четко сформулированными личностными целями показывают более высокую устойчивость к стрессам.

Пирамида потребностей Маслоу остается актуальным инструментом для структурирования целей по уровням. Российские эксперты рекомендуют использовать эту модель как основу для аудита собственных целей, проверяя, насколько гармонично распределены приоритеты между различными уровнями потребностей.

Важным открытием российских исследователей стало понимание того, что эффективное целеполагание требует баланса между различными типами целей. Фокусирование только на одной сфере жизни, даже очень важной, может привести к дисгармонии и снижению общего уровня удовлетворенности.

Психологические ловушки и типичные ошибки

Понимание типичных ошибок в целеполагании — ключ к их избежанию. Российские психологи провели масштабные исследования и выявили основные ловушки, которые мешают людям достигать поставленных целей.

Негативная постановка цели является одной из самых распространенных ошибок. Российские консультанты отмечают, что из 10 обращений за помощью 9 содержат запрос в негативной форме: «как избавиться», «как перестать», «как прекратить». Проблема в том, что негативная формулировка не дает понимания, к чему именно нужно стремиться.

Когда человек говорит «хочу перестать нервничать», он еще не определил, какое именно состояние желает обрести. Эффективная цель должна формулироваться в позитивных терминах: «хочу развить эмоциональную устойчивость» или «хочу научиться техникам релаксации». Такая формулировка дает четкое направление для действий.

Постановка чужих целей — еще одна серьезная ловушка. Российские исследования показывают, что цели, навязанные обществом или значимыми людьми, достигаются крайне редко. Человек может стремиться к повышению зарплаты, похудению или созданию семьи не потому, что действительно этого хочет, а потому что «так принято».

Психологи выделяют признаки «чужих» целей: отсутствие внутренней мотивации, постоянные отговорки и откладывания, чувство принуждения при мыслях о цели. Для преодоления этой ловушки важно регулярно проводить «аудит мотивации», честно отвечая на вопрос: «Действительно ли я этого хочу?»

Компенсаторное целеполагание возникает, когда человек пытается внешними достижениями решить внутренние проблемы. Например, покупка дорогой машины для повышения самооценки или открытие бизнеса для получения признания. Такие цели редко приносят ожидаемое удовлетворение, поскольку не затрагивают корень проблемы.

Российские психологи рекомендуют перед постановкой любой материальной цели задаваться вопросом: «Что я на самом деле хочу получить от этого достижения?» Часто оказывается, что истинная потребность может быть удовлетворена более простыми и прямыми способами.

Неправильная оценка ресурсов приводит к постановке нереалистичных целей или, наоборот, к излишней скромности. Российские исследования показывают, что люди систематически недооценивают время, необходимое для достижения цели, и переоценивают свои возможности в краткосрочной перспективе.

Эффективная оценка ресурсов требует анализа не только материальных возможностей, но и времени, энергии, знаний, навыков и эмоциональной готовности. Психологи рекомендуют для каждой цели составлять «карту ресурсов», честно оценивая, что есть в наличии и что нужно развить или приобрести.

Перфекционизм часто становится скрытой причиной неудач. Стремление сделать все идеально приводит к прокрастинации и откладыванию важных шагов. Перфекционисты боятся начинать, пока не будут уверены в возможности достижения идеального результата.

Российские психологи выявили, что перфекционизм особенно мешает в творческих и предпринимательских целях, где важна скорость реакции и готовность к экспериментам. Преодоление перфекционизма требует принятия концепции «достаточно хорошо» и фокуса на прогрессе, а не на идеальности.

Отсутствие системы контроля приводит к тому, что цели забываются или теряют актуальность. Российские исследования показывают, что регулярный мониторинг прогресса увеличивает вероятность достижения цели в 2-3 раза. При этом важна не только фиксация результатов, но и анализ причин отклонений.

Игнорирование эмоциональной составляющей — типичная ошибка рационально мыслящих людей. Цели, которые не вызывают эмоционального отклика, редко мотивируют на долгосрочные усилия. Российские психологи рекомендуют для каждой цели находить эмоциональную «зацепку» — то, что будет вдохновлять в трудные моменты.

Синдром множественных целей возникает, когда человек пытается одновременно добиваться слишком многого. Исследования показывают, что оптимальное количество активных целей — от 3 до 7, в зависимости от их сложности и временных рамок. Превышение этого лимита приводит к распылению внимания и снижению эффективности.

Современные научные открытия в области целеполагания

Последние достижения нейронауки и психологии значительно расширили понимание механизмов целеполагания. Российские и зарубежные исследователи получили новые данные о том, как мозг обрабатывает цели и что влияет на мотивацию к их достижению.

Нейробиология целеполагания показывает, что процесс постановки и достижения целей активирует специфические области мозга. Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии выявили, что целеполагание задействует префронтальную кору, отвечающую за планирование и принятие решений, а также лимбическую систему, связанную с мотивацией и эмоциями.

Когда мы мысленно проигрываем действие, мозг включает некоторые те же зоны, что и при реальном выполнении. Это объясняет эффективность техник ментальной репетиции и визуализации, которые давно используются в спортивной психологии и коучинге.

Исследования мотивации достижения в российской науке выявили важную закономерность: тенденция стремления к успеху актуализируется преимущественно личностными факторами, а тенденция избегания неудачи — ситуативными. Это означает, что для устойчивой мотивации важнее развивать внутренние стимулы, чем полагаться на внешние обстоятельства.

Особый интерес представляют исследования связи между мотивацией достижения и жизнестойкостью личности. Российские психологи установили, что жизнестойкость влияет на выбор стратегий совладания с трудностями и определяет, будет ли человек продолжать движение к цели при встрече с препятствиями.

Теория самодетерминации получила дальнейшее развитие в работах российских ученых. Исследования показывают, что внутренняя мотивация (автономия, компетентность, связанность с другими) оказывается более устойчивой и эффективной, чем внешняя мотивация. Это подтверждает важность формулирования целей, которые удовлетворяют базовые психологические потребности.

Российские исследователи также изучили феномен «мотивационной интерференции» — ситуации, когда несколько целей конкурируют за ресурсы внимания и энергии. Оказалось, что конфликт между целями может полностью блокировать действия, даже если каждая цель по отдельности является мотивирующей.

Исследования временной перспективы показали, что способность человека планировать на разные временные горизонты связана с особенностями работы его мозга. Люди с развитой способностью к долгосрочному планированию демонстрируют большую активность в областях мозга, отвечающих за торможение импульсивных реакций.

Российские ученые обнаружили, что тренировка способности к целеполаганию приводит к нейропластическим изменениям в мозге. Специальные программы развития целеполагания статистически значимо улучшают показатели планирования, самоуправления и мотивации достижения.

Исследования влияния стресса на целеполагание выявили парадоксальную зависимость. Умеренный стресс может улучшать фокусировку на целях и мобилизовать ресурсы для их достижения. Однако высокий уровень стресса переключает мозг в режим выживания, что делает долгосрочное планирование практически невозможным.

Российские исследователи также изучили влияние социального окружения на эффективность целеполагания. Оказалось, что наличие поддерживающего социального окружения увеличивает вероятность достижения целей в 2-3 раза. При этом важно не только наличие поддержки, но и качество обратной связи от окружающих.

Гендерные различия в целеполагании стали предметом специального исследования российских психологов. Выявлено, что женщины чаще формулируют цели, связанные с отношениями и социальным благополучием, а мужчины — с достижениями и материальным успехом. При этом обе группы показывают одинаковую эффективность в достижении целей при правильной мотивации.

Новые исследования также показали важность ритуалов и привычек в процессе достижения целей. Создание специальных ритуалов планирования и контроля прогресса активирует области мозга, отвечающие за автоматические реакции, что снижает энергозатраты на поддержание мотивации.

Интеграция методик: создание персональной системы

Эффективное целеполагание в современных условиях требует интеграции различных методик и подходов. Российские исследования показывают, что наибольший успех достигается не при использовании одной «идеальной» системы, а при создании персональной методологии, учитывающей индивидуальные особенности человека.

Принципы персонализации системы целеполагания основываются на понимании собственных сильных и слабых сторон, особенностей мотивации и жизненного контекста. Российские эксперты рекомендуют начинать с аудита собственных предпочтений и ограничений.

Первый этап — определение доминирующего стиля мышления. Людям с аналитическим складом ума лучше подходят структурированные методики типа SMART, тогда как творческие личности могут предпочесть более гибкие подходы вроде OKR. Исследования показывают, что использование «родного» стиля планирования увеличивает эффективность на 30-40%.

Второй этап — анализ жизненных приоритетов и ценностей. Российские психологи разработали специальную методику «цели-ценности», которая помогает оценить соответствие поставленных целей внутренним ценностям человека. Цели оцениваются по шкале от 0 до 2 баллов по каждому критерию ценности.

Гибридная модель целеполагания может включать элементы разных методик для различных типов целей. Например, для профессиональных задач использовать SMART, для личностного развития — OKR, а для ежедневного планирования — матрицу Эйзенхауэра.

Российские консультанты предлагают следующую структуру интегрированной системы:

Стратегический уровень (1-10 лет) — формулирование общего видения и ключевых жизненных направлений. На этом уровне эффективно работают техники визуализации и создания «карты мечты». Цели формулируются максимально вдохновляющим образом без детальной проработки.

Тактический уровень (3-18 месяцев) — декомпозиция стратегических целей на конкретные проекты и направления работы. Здесь хорошо применимы принципы OKR с их фокусом на ключевые результаты и готовность к корректировкам.

Операционный уровень (1-12 недель) — планирование конкретных действий и задач. На этом уровне эффективны SMART-критерии и методы приоритизации. Важна максимальная конкретность и измеримость.

Ежедневный уровень — управление текущими задачами и привычками. Здесь работают простые инструменты типа списков дел, матрицы Эйзенхауэра и техник тайм-менеджмента.

Система обратной связи и корректировки должна быть встроена в персональную методологию. Российские исследования показывают, что регулярные сессии анализа и корректировки целей увеличивают эффективность их достижения в 2-3 раза.

Рекомендуемая периодичность: ежедневные 10-минутные сессии планирования, еженедельные часовые обзоры прогресса, ежемесячные стратегические сессии и квартальные глобальные пересмотры целей.

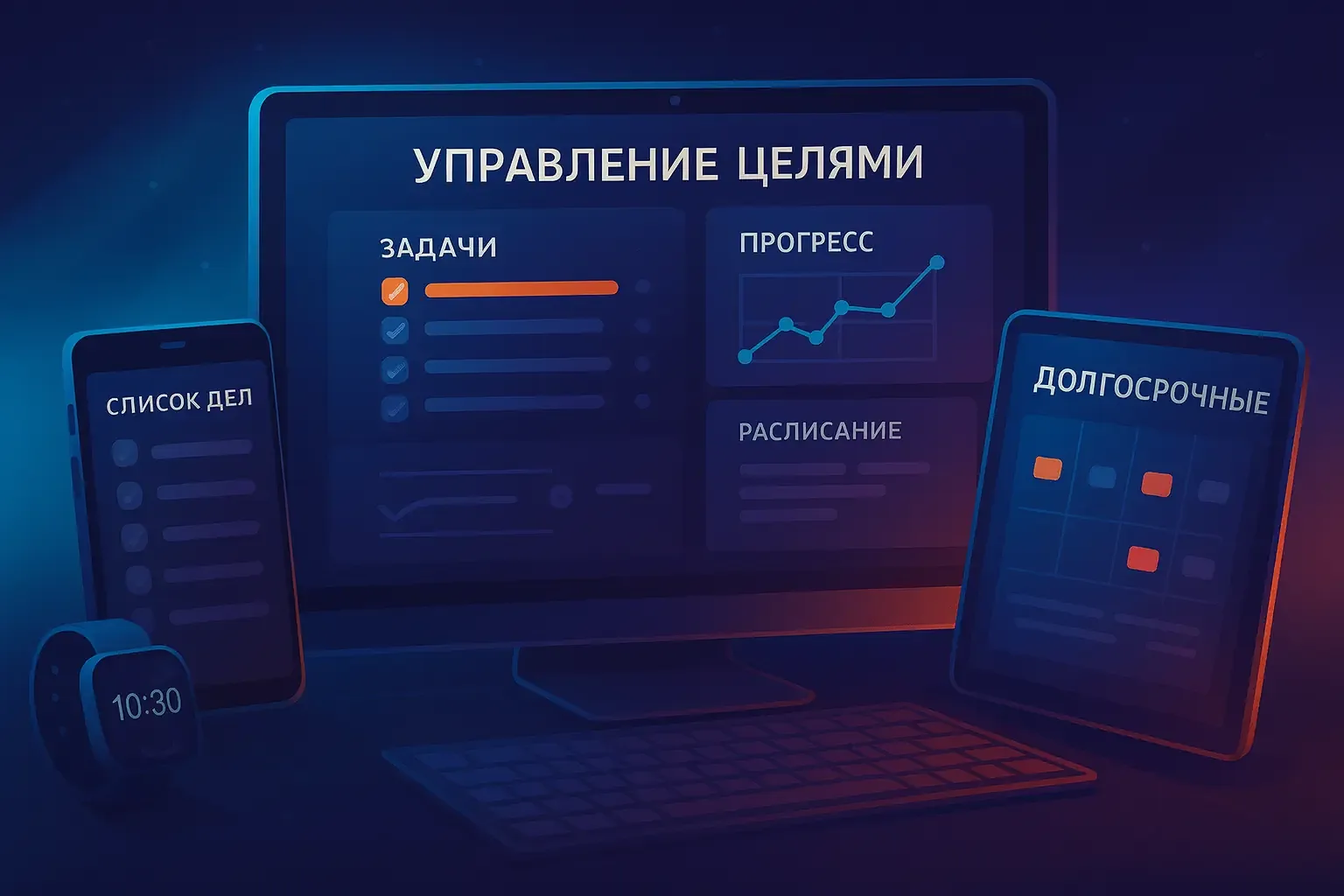

Технологическая поддержка современного целеполагания включает использование специализированных приложений и сервисов. Российские исследования показывают, что люди, использующие цифровые инструменты для отслеживания прогресса, достигают целей на 25-30% чаще.

При выборе технологических инструментов важно учитывать их совместимость с персональной методологией и простоту использования. Слишком сложные системы часто забрасываются через несколько недель применения.

Социальная поддержка играет критически важную роль в эффективном целеполагании. Российские исследования подтверждают, что наличие «партнера по подотчетности» или группы поддержки увеличивает вероятность достижения целей в несколько раз.

Формы социальной поддержки могут включать: регулярные встречи с наставником или коучем, участие в группах единомышленников, публичные обязательства по достижению целей, создание системы взаимной отчетности с друзьями или коллегами.

Адаптация к жизненным циклам — важный аспект персональной системы целеполагания. Российские психологи отмечают, что эффективная система должна учитывать естественные ритмы активности человека, сезонные колебания настроения и жизненные обстоятельства.

Практические инструменты и техники

Эффективное целеполагание требует не только понимания теории, но и владения конкретными практическими инструментами. Российские эксперты разработали и адаптировали множество техник, которые помогают превратить абстрактные желания в достижимые цели.

Техника «Колесо жизни» позволяет оценить текущее состояние различных сфер жизни и выявить области, требующие внимания. Жизнь разделяется на 8-12 сфер (карьера, здоровье, отношения, финансы, личностный рост и т.д.), каждая оценивается по 10-балльной шкале.

Российские консультанты рекомендуют модифицированную версию техники, где сферы группируются по уровню удовлетворенности: «все хорошо» (8-10 баллов), «кое-как» (5-7 баллов) и «совсем плохо» (менее 4 баллов). Наиболее эффективно фокусироваться на улучшении сфер со средними оценками.

Метод «Мечта-Цель-План-Действие» помогает пошагово трансформировать расплывчатые желания в конкретные планы действий. Сначала формулируется вдохновляющая мечта, затем она преобразуется в конкретную цель, далее разрабатывается план достижения, и наконец определяются первые шаги.

Техника обратного планирования особенно эффективна для сложных долгосрочных целей. Начиная с желаемого результата, человек пошагово движется назад, определяя, что должно быть сделано на каждом этапе. Это помогает выявить критический путь и избежать пропуска важных шагов.

«Правило трех» ограничивает количество активных целей тремя наиболее важными. Российские исследования показывают, что фокусировка на небольшом количестве приоритетных целей значительно повышает вероятность их достижения. При этом цели должны принадлежать к разным сферам жизни для обеспечения баланса.

Техника визуализации включает создание ярких ментальных образов достигнутых целей. Российские спортивные психологи адаптировали эту технику для использования в личном планировании. Эффективная визуализация должна включать не только картинку результата, но и эмоции, физические ощущения и даже звуки.

Метод «5 почему» помогает выявить истинную мотивацию и убедиться, что цель действительно важна. Для каждой цели пять раз подряд задается вопрос «Почему это важно для меня?». Если после пятого «почему» мотивация остается сильной, цель, скорее всего, соответствует глубинным ценностям.

Техника разбивки на микрошаги делает любую сложную цель более достижимой. Каждое действие разбивается на настолько мелкие шаги, что их выполнение не вызывает сопротивления. Например, цель «начать заниматься спортом» может начинаться с микрошага «положить спортивную форму рядом с кроватью».

«Правило двух минут» гласит, что если действие занимает менее двух минут, его нужно выполнить немедленно. Это помогает избежать накопления мелких задач и поддерживать импульс движения к цели.

Техника «Если-то» планирования создает автоматические связи между ситуациями и действиями. Формулировка выглядит так: «Если наступает ситуация X, то я выполняю действие Y». Например: «Если я прихожу домой с работы, то сразу иду на пробежку». Исследования показывают, что такое планирование увеличивает вероятность выполнения запланированных действий в 2-3 раза.

Метод «Съесть слона» предлагает разделить крупную цель на ежедневные небольшие действия. Название отражает принцип: слона можно съесть только по кусочку. Этот подход особенно эффективен для долгосрочных проектов, которые могут казаться непосильными.

Техника отслеживания привычек использует силу постоянства для достижения целей. Создается простая таблица или используется мобильное приложение для ежедневной отметки выполнения ключевых действий. Визуализация прогресса мотивирует на продолжение усилий.

«Метод помидора» для целеполагания адаптирует известную технику тайм-менеджмента для работы с долгосрочными целями. Время работы над целью разбивается на 25-минутные интервалы с 5-минутными перерывами. Это помогает преодолеть прокрастинацию и делает процесс более управляемым.

Техника «Стоп-Старт-Продолжи» помогает оптимизировать движение к цели. Регулярно анализируется: что нужно перестать делать (Стоп), что начать делать (Старт) и что продолжать делать (Продолжи). Такой анализ помогает корректировать стратегию на основе полученного опыта.

Цифровые инструменты и технологии

Современные технологии радикально изменили подходы к целеполаганию и планированию. Российские исследования показывают, что люди, использующие цифровые инструменты для отслеживания прогресса, достигают целей на 25-30% чаще тех, кто полагается только на традиционные методы.

Специализированные приложения для целеполагания предлагают комплексные решения для планирования и контроля. Российские пользователи чаще всего выбирают приложения, поддерживающие методологии SMART и OKR, с возможностью создания иерархии целей и автоматического отслеживания прогресса.

Ключевые функции эффективных приложений включают: создание многоуровневой структуры целей, установку напоминаний и дедлайнов, визуализацию прогресса через графики и диаграммы, возможность прикрепления файлов и заметок, синхронизацию между устройствами и создание отчетов о достижениях.

Системы управления проектами все чаще используются для личного планирования. Такие инструменты позволяют применять профессиональные методики управления к личным целям, включая создание дорожных карт, управление ресурсами и рисками, отслеживание зависимостей между задачами.

Приложения для формирования привычек помогают автоматизировать рутинные действия, ведущие к достижению целей. Российские исследования подтверждают, что формирование устойчивых привычек — один из наиболее эффективных способов достижения долгосрочных целей. Такие приложения используют принципы геймификации для поддержания мотивации.

Инструменты аналитики и визуализации позволяют глубже анализировать прогресс и выявлять закономерности. Продвинутые приложения могут отслеживать корреляции между различными активностями, определять наиболее продуктивные периоды дня и предлагать оптимизацию планов на основе исторических данных.

Искусственный интеллект в целеполагании открывает новые возможности для персонализации планирования. ИИ-ассистенты могут анализировать паттерны поведения пользователя, предлагать корректировки планов, напоминать о важных задачах в оптимальное время и даже предсказывать вероятность достижения целей.

Российские компании разрабатывают ИИ-решения, учитывающие культурные особенности и специфику российского менталитета. Такие системы могут адаптироваться к рабочим ритмам, праздничным дням и другим особенностям местного контекста.

Социальные функции цифровых инструментов помогают создавать поддерживающие сообщества. Возможность делиться целями с друзьями, участвовать в челленджах и получать поддержку от сообщества значительно повышает мотивацию. Исследования показывают, что публичные обязательства увеличивают вероятность достижения цели в 1,5-2 раза.

Интеграция с устройствами интернета вещей позволяет автоматически отслеживать множество параметров. Умные браслеты могут мониторить физическую активность, умные весы — следить за изменением веса, а умные колонки — напоминать о важных задачах и предоставлять мотивационные сообщения.

Облачные технологии обеспечивают доступность планов и данных с любого устройства. Это особенно важно для людей, которые часто перемещаются или работают с разных локаций. Синхронизация между устройствами позволяет поддерживать актуальность планов и не терять важную информацию.

Безопасность и приватность становятся критически важными аспектами цифрового планирования. Личные цели и планы содержат конфиденциальную информацию, поэтому выбор инструментов должен учитывать их политику безопасности, возможности шифрования данных и соблюдение требований по защите персональной информации.

Ограничения цифровых инструментов также важно учитывать. Чрезмерная зависимость от технологий может привести к снижению способности к самостоятельному планированию. Российские психологи рекомендуют сохранять баланс между цифровыми и аналоговыми методами планирования.

Кроме того, постоянные уведомления и напоминания могут создавать дополнительный стресс и отвлекать от текущих задач. Важно настраивать инструменты таким образом, чтобы они помогали, а не мешали концентрации на важных делах.

Социальный аспект целеполагания

Целеполагание — это не только индивидуальный процесс, но и социальное явление, глубоко укорененное в культурных традициях и общественных ожиданиях. Российские исследования показывают, что социальное окружение оказывает критическое влияние на формирование, поддержание и достижение личных целей.

Влияние культурного контекста на целеполагание в России имеет свои особенности. Исследования ценностных ориентаций российской молодежи показывают, что при выборе жизненных приоритетов значительную роль играют традиционные ценности: семья, стабильность, социальное признание. Это влияет на то, какие цели считаются социально одобряемыми и получают поддержку окружающих.

Российские социологи выявили интересную тенденцию: молодое поколение сочетает стремление к индивидуальным достижениям с сохранением коллективистских ценностей. Это создает уникальную модель целеполагания, где личный успех рассматривается в контексте пользы для семьи и общества.

Семейное влияние на целеполагание остается одним из определяющих факторов. Исследования показывают, что семейные ценности и установки, заложенные в детстве, продолжают влиять на выбор целей во взрослом возрасте. При этом современные российские семьи все чаще поддерживают индивидуальную самореализацию детей, а не навязывают готовые жизненные сценарии.

Профессиональная среда играет возрастающую роль в формировании целей. Российские исследования корпоративной культуры показывают, что организации с развитой системой целеполагания способствуют формированию аналогичных навыков у сотрудников. Работники таких компаний чаще ставят амбициозные личные цели и более системно подходят к их достижению.

Менторство и коучинг как формы социальной поддержки получают все большее распространение в России. Исследования эффективности наставничества показывают, что наличие опытного ментора увеличивает вероятность достижения профессиональных целей в 2-3 раза. При этом важна не только передача знаний, но и эмоциональная поддержка в трудные моменты.

Групповое целеполагание и совместная работа над достижением целей показывают высокую эффективность. Российские исследования подтверждают, что люди, участвующие в группах взаимной поддержки или мастермайнд-группах, достигают своих целей значительно чаще одиночек. Групповая динамика создает дополнительную мотивацию и предоставляет разнообразные ресурсы для решения проблем.

Социальные сети и цифровые сообщества становятся новой формой социальной поддержки в целеполагании. Российские исследования цифровой грамотности молодежи показывают, что онлайн-сообщества по интересам могут эффективно поддерживать достижение личных целей. При этом важно выбирать конструктивные сообщества, ориентированные на развитие, а не на простое потребление контента.

Публичные обязательства — мощный инструмент социального воздействия на целеполагание. Когда человек публично заявляет о своих целях, он создает дополнительную мотивацию для их достижения из-за нежелания потерять лицо. Российские исследования показывают, что публичные обязательства увеличивают вероятность достижения цели на 30-40%.

Конкуренция и сравнение с другими может как стимулировать, так и демотивировать в зависимости от контекста. Здоровая конкуренция в поддерживающей среде способствует постановке более амбициозных целей и мобилизации дополнительных ресурсов. Однако токсичное сравнение может привести к постановке неаутентичных целей или к отказу от собственных стремлений.

Социальная ответственность как аспект целеполагания приобретает особую актуальность. Российские исследования показывают растущий интерес молодого поколения к целям, связанным с социальным воздействием и улучшением окружающего мира. Это создает новый тип мотивации, основанный на стремлении к позитивному влиянию на общество.

Гендерные различия в социальном аспекте целеполагания также заслуживают внимания. Российские исследования выявили, что женщины чаще учитывают мнение окружающих при постановке целей и больше ценят социальную поддержку в процессе их достижения. Мужчины, в свою очередь, чаще ориентируются на индивидуальные достижения, но также нуждаются в признании со стороны значимых людей.

Межпоколенческая передача навыков целеполагания становится важной задачей для семей и образовательных учреждений. Российские педагоги и психологи разрабатывают специальные программы для обучения детей и подростков эффективному целеполаганию. Эти программы учитывают возрастные особенности развития способности к планированию и мотивации.

Заключение: путь к осознанной жизни

Правильное целеполагание — это не просто техника повышения личной эффективности, а основа осознанной жизни. Как показывают российские и международные исследования, люди с развитыми навыками постановки и достижения целей не только добиваются больших успехов, но и испытывают более высокий уровень жизненного удовлетворения.

Ключевое открытие современной науки о целеполагании заключается в том, что универсальных рецептов не существует. Каждый человек должен создать свою персональную систему, учитывающую его ценности, особенности характера, жизненные обстоятельства и культурный контекст. При этом важно помнить основные принципы, которые делают цели достижимыми.

Первый принцип — аутентичность. Цели должны соответствовать глубинным ценностям и истинным желаниям человека, а не социальным ожиданиям или модным тенденциям. Российские исследования убедительно показывают, что «чужие» цели почти никогда не достигаются, а попытки их реализации часто приводят к фрустрации и потере мотивации.

Второй принцип — баланс между амбициозностью и реалистичностью. Цели должны быть достаточно сложными, чтобы мотивировать на развитие, но при этом достижимыми с учетом имеющихся ресурсов. Российские психологи отмечают, что оптимальными являются цели, которые требуют выхода из зоны комфорта, но не вызывают парализующего страха.

Третий принцип — системность подхода. Эффективное целеполагание требует создания целостной системы, включающей долгосрочное видение, среднесрочные проекты, краткосрочные задачи и ежедневные привычки. Все уровни должны быть согласованы между собой и работать на достижение общего видения.

Четвертый принцип — регулярность корректировки. Цели не должны быть высечены в камне. Изменяющиеся обстоятельства, новый опыт и развитие личности требуют периодического пересмотра и адаптации целей. Российские исследования показывают, что гибкость в целеполагании является одним из ключевых факторов долгосрочного успеха.

Пятый принцип — социальная поддержка. Человек — социальное существо, и достижение значимых целей редко происходит в изоляции. Важно создавать поддерживающее окружение, находить единомышленников и не стесняться просить помощи у других.

Особую роль в современном целеполагании играют технологии. Цифровые инструменты могут значительно упростить планирование, отслеживание прогресса и поддержание мотивации. Однако важно помнить, что технологии — это лишь средство, а не цель. Они должны служить человеку, а не управлять им.

Российские исследования выявили тревожную тенденцию: у молодого поколения наблюдается преобладание потребительских мотивов над просоциальными в целеполагании. Это может привести к кризису смысла и неудовлетворенности даже при достижении материальных целей. Важно помнить, что наиболее устойчивое удовлетворение приносят цели, связанные с развитием, отношениями и вкладом в общественное благо.

Развитие способности к эффективному целеполаганию — это инвестиция в качество всей жизни. Люди с развитыми навыками планирования лучше справляются со стрессом, более успешны в профессиональной деятельности, строят более гармоничные отношения и в целом ведут более осознанную жизнь.

В завершение важно подчеркнуть, что целеполагание — это навык, который можно и нужно развивать. Как показывают российские исследования, специальные тренинги по развитию способности к целеполаганию приводят к статистически значимым улучшениям во всех сферах жизни. Никогда не поздно начать учиться ставить цели правильно и создавать жизнь своей мечты.

Путь к эффективному целеполаганию начинается с одного простого шага: честного анализа своих истинных желаний и ценностей. Все остальное — дело техники, практики и постоянного совершенствования. Главное — помнить, что цель целеполагания не в том, чтобы превратить жизнь в набор задач, а в том, чтобы сделать ее более осмысленной, направленной и наполненной.

Источники:

- Богданова В.Е., Сериков В.В., Закревская А.А., Дмитриева Е.В. Системная оценка личностных свойств машинистов в контексте риска внезапной смерти // System Psychology. — 2022. — http://systempsychology.ru/2022/08/09/bogdanova-v-e-serikov-v-v-zakrevskaya-a-a-dmitrieva-e-v-sistemnaya-ocenka-lichnostnyh-svoystv-mashinistov-v-kontekste-riska-vnezapnoy-smerti.html

- Цели SMART: критерии и примеры // YAGLA. — 2021. — https://yagla.ru/blog/marketing/celi-smart-kriterii-i-primery--2108u95038/

- Чеклист продуктовых OKR и разбор типовых ошибок // GoPractice. — 2025. — https://gopractice.ru/skills/okr-check-list/

- Развиваем мышление и учимся ставить цели // Просто о сложном. — 2022. — https://просто.рф/articles/razvivaem-myslenie-i-ucimsya-stavit-celi

- SMART-цели: расшифровка, постановка, примеры // РБК Тренды. — 2024. — https://trends.rbc.ru/trends/social/661f98579a79474b6503e16a

- Методология OKR — что это, зачем нужна и как внедрить // Kaiten. — 2025. — https://kaiten.ru/blog/okr-guide/

- Целеполагание и достижение целей // Вестник Психологии. — https://psychologyjournal.ru/stories/tselepolaganie/

- Цели SMART — руководство от А до Я с примерами // Singularity App. — 2025. — https://singularity-app.ru/blog/smart-celi/

- Что такое OKR? Руководство по целям и ключевым результатам // Asana. — 2025. — https://asana.com/ru/resources/okr-meaning

- Что такое целеполагание, или Как определить направление жизни // Практикум. — 2025. — https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-tselepolaganie/

- SMART-цели: система, повышающая вероятность // Сноб. — 2024. — https://snob.ru/profile/400292/blog/3095745/

- Ошибки при постановке целей // КРОСС-КЛУБ. — https://cross-club.ru/682-oshibki-pri-postanovke-celey.html

- Дмитриева И.А., Попов Л.М. Развитие способности к целеполаганию у студентов и аспирантов // Казанский федеральный университет. — https://kpfu.ru/staff_files/F856253059/Dmitrieva.I.A._Popov.L.M._statya.pdf

- Типичные ошибки в постановке цели // Психологос. — 2024. — https://psychologos.ru/articles/view/tipichnye-oshibki-v-postanovke-celi

- Ученые выяснили, почему мы не достигаем целей // Простой. — 2020. — https://www.prostoy.ru/3481.html

- Развитие способности к целеполаганию у подростков // Science Pedagogy. — 2025. — https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=2300

- Восемь ошибок при постановке целей // 4brain. — 2016. — https://4brain.ru/blog/8-ошибок-при-постановке-целей/

- Целеполагание – процесс, методы и ошибки // Forbes Life. — 2023. — https://www.forbes.ru/forbeslife/492071-celepolaganie-kak-pravil-no-stavit-celi-i-ne-sbivat-sa-s-namecenogo-puti

- Как поставить цель и не забросить ее через время // Т-Банк. — 2025. — https://secrets.tbank.ru/lifestyle/celepolaganie-kak-pravilno-opredelit-napravlenie-zhizni/

- Эффективное целеполагание // Advance AG. — https://advance.ag/chto-takoe-celi-i-pochemu-eto-vazhno/

- За какую задачу взяться первой, а от какой отказаться — метод ABCDE // Штаб. — 2023. — https://shtab.app/blog/za-kakuiu-zadachu-vziatsia-piervoi/

- Долгосрочные и краткосрочные цели в бизнесе // Kaiten. — 2024. — https://kaiten.ru/blog/dolgosrochnye-i-kratkosrochnye-celi/

- Пирамида Маслоу и постановка целей // RationalAnswer. — https://rationalanswer.ru/2018/10/21/maslow_goals/

- Матрица Эйзенхауэра: как использовать для эффективной работы // Mango Office. — 2022. — https://www.mango-office.ru/journal/for-marketing/osnovy/matrica-ehjzenhauehra/

- 9 типов целей, которых может достичь любая команда // Atlassian. — 2025. — https://www.atlassian.com/ru/work-management/strategic-planning/setting-goals/types-of-goals

- Тайм-менеджмент: 4 способа планировать // Юнитория. — http://unitoria.ru/blog/biznes/strategii-upravlenie-dejstviya/tajm-menedzhment-4-sposoba-planirovat

- Долгосрочные и краткосрочные цели: используйте их с умом // B17.ru. — 2024. — https://www.b17.ru/article/568291/

- Миф о балансе // Жить интересно! — 2018. — https://interesno.co/myself/05fd828a35a0

- Влияние системы мотивации команды проекта на достижение коммерческих целей // eLibrary. — 2024. — https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68513551

- Оценка эффективности системы мотивации персонала как фактора обеспечения качества работы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2021. — http://ijournal-as.com/jour/index.php/ijas/article/view/28

- Особенности учебной мотивации интернет-активных подростков с разной направленностью в виртуальном пространстве // Вестник ЧГПУ. — 2022. — http://vestnik-cspu.ru/ru/articles/2%20(168)/psihologicheskie-nauki/osobennosti-uchebnoy-motivacii-internet-aktivnyh-podrostkov-s-raznoy-napravlennostyu-v-virtualnom-prostranstve.html

- Мотивация достижения успеха в юношеском и зрелом возрасте // Вестник СВФУ. — https://www.ppfsvfu.ru/jour/article/download/129/129

- Целеполагание как ресурс психологической безопасности личности обучающихся // Экспериментальная психология. — 2025. — https://psyjournals.ru/journals/epps/archive/2025_n2/Litvinova_Korneeva_Kotenev

- Почему для некоторых цель недостижима // B17. — 2024. — https://www.b17.ru/article/538518/

- Целеполагание: что это такое, виды, примеры // GeekBrains. — 2023. — https://gb.ru/blog/czelepolaganie/

- Психология мотивации достижения // Литрес. — 2020. — https://www.litres.ru/book/tamara-gordeeva/psihologiya-motivacii-dostizheniya-56428759/chitat-onlayn/

- Исследование целеполагания современных студентов // Semantic Scholar. — https://pdfs.semanticscholar.org/d616/39598b8a33b0a268af4ec2c114794e97f37b.pdf

- 97% людей не добиваются поставленных целей // Habr. — 2015. — https://habr.com/ru/articles/296170/

- Достижение целей: овладение метрикой // 4brain. — 2017. — https://4brain.ru/blog/достижение-целей-метрика/

- Целеполагание современных студентов: инверсивный анализ // Вестник ННГУ. — 2019. — https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1808?locale=ru_RU

- Постановка целей // Деловые Эмираты. — 2025. — https://businessemirates.ae/content/pr/412/12521/

- Опрос показал, что 72% россиян предпочитают планировать жизнь // ТАСС. — 2024. — https://tass.ru/obschestvo/21205041

- Что такое измеримые цели и как их создавать // Singularity App. — 2025. — https://singularity-app.ru/blog/izmerimaya-cel/

- Постановка целей // RenTeam. — 2024. — https://renteam.ru/planning

- Национальные цели: мониторинг // ВЦИОМ. — 2023. — https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/nacionalnye-celi-monitoring

- 9 проблем эффективного планирования: как правильно ставить цели // Knife. — 2023. — https://knife.media/do-goals-work/

- Психология достижения целей // Русская Школа Управления. — 2025. — https://uprav.ru/blog/achieving-goals/