В современном мире каждый четвертый россиянин сталкивается с признаками нарушения психического здоровья, при этом около 40% населения имеют те или иные психоэмоциональные трудности. Парадоксальность ситуации заключается в том, что при изобилии информации о важности «прислушиваться к себе», большинство людей испытывают реальные сложности в понимании собственных эмоций. Статистика показывает: лишь 10% россиян способны точно определить и назвать свои текущие переживания, остальные 90% живут в эмоциональном тумане, принимая решения под влиянием непонятных им самим внутренних импульсов.

Между тем, способность к саморефлексии — пониманию и осознанию собственных эмоций — становится ключевым навыком выживания в условиях информационных перегрузок и постоянного стресса. Исследования российских психологов демонстрируют прямую связь между развитой саморефлексией и психологическим благополучием: люди, владеющие техниками самоанализа, на 60% реже испытывают хронический стресс и в три раза успешнее справляются с жизненными кризисами.

Что же скрывается за понятием «понимание своих чувств»? Это не просто умение сказать «мне грустно» или «я злюсь» — это целая система навыков эмоциональной грамотности, включающая способность распознавать тонкие оттенки переживаний, понимать их причины, видеть связь между внутренним состоянием и поведением. Саморефлексия становится мостом между бессознательными реакциями и осознанными выборами, позволяя человеку стать автором собственной жизни, а не пассивным зрителем эмоциональных бурь.

В России интерес к эмоциональному интеллекту и саморефлексии растет стремительными темпами. Если в 2010 году количество запросов на психологическую помощь составляло менее миллиона обращений в год, то к 2024 году эта цифра превысила 5 миллионов человек. Особенно показательна статистика среди молодежи: каждый второй россиянин в возрасте от 20 до 35 лет признает необходимость развития эмоциональной осознанности, но лишь каждый десятый владеет конкретными инструментами для этого.

Научные основы эмоциональной осознанности

Современная нейропсихология предоставила убедительные доказательства того, что эмоциональная осознанность — не абстрактная философская концепция, а вполне измеримое явление, связанное с конкретными структурами мозга. Исследования, проведенные в Институте психологии РАН, показывают, что саморефлексия активирует медиальную префронтальную кору и задние отделы поясной извилины — области, ответственные за обработку информации о себе и формирование самоидентичности.

Дмитрий Люсин, ведущий российский специалист в области эмоционального интеллекта, предложил интегративную модель, объединяющую когнитивные способности и личностные характеристики. Согласно его исследованиям, эмоциональный интеллект представляет собой «психологическое образование», включающее способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Особенность отечественного подхода заключается в признании двойственной природы эмоционального интеллекта: он одновременно связан с когнитивными способностями человека и его личностными особенностями.

Российские психологи выделяют четыре основных компонента эмоциональной осознанности, которые развиваются последовательно в онтогенезе. Первый уровень — идентификация эмоций, их восприятие, оценка и выражение. Исследования показывают, что этот базовый навык формируется к 6-7 годам, но у большинства взрослых россиян остается недоразвитым. Второй компонент — использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности. Третий — понимание и анализ эмоций, включая осознание их динамики и взаимосвязей. Четвертый, наиболее сложный уровень — сознательное управление эмоциями для личностного роста и улучшения межличностных отношений.

Нейрофизиологические механизмы саморефлексии связаны с работой нескольких мозговых систем. Лимбическая система, включающая амигдалу и гиппокамп, отвечает за первичную эмоциональную реакцию. Префронтальная кора анализирует и интерпретирует эмоциональные сигналы, а передняя поясная извилина обеспечивает интеграцию эмоционального опыта в сознательные конструкты. Современные исследования с использованием нейровизуализации демонстрируют, что регулярная практика саморефлексии буквально перестраивает мозг, усиливая связи между этими структурами.

Российские ученые также изучают культурно-специфические особенности эмоциональной осознанности. В отличие от западных моделей, сосредоточенных на индивидуальных процессах, отечественная психология подчеркивает социально-культурные аспекты эмоционального развития. Исследования показывают, что российская ментальность характеризуется особой глубиной эмоциональных переживаний и склонностью к рефлексии, что создает благоприятную почву для развития навыков самопонимания.

Важным открытием последних лет стало понимание роли метакогниции в эмоциональной осознанности. Метакогниция — «мышление о мышлении» — позволяет наблюдать за своими когнитивными процессами со стороны, оценивать их эффективность и перестраивать при необходимости. Согласно исследованиям, проведенным в российских вузах, люди с развитыми метакогнитивными навыками демонстрируют на 38% более высокую способность к обучению и адаптации.

Физиологические исследования подтверждают связь между эмоциональным состоянием и телесными проявлениями. Хронический стресс и подавленные эмоции приводят к нарушению работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что проявляется в различных психосоматических симптомах. Около 70% обращений к российским терапевтам связаны с психосоматическими расстройствами, корни которых лежат в неспособности человека осознавать и прорабатывать свои эмоции.

Эмоциональное состояние россиян: статистика и реальность

Картина эмоционального здоровья российского населения, представленная официальной статистикой, требует серьезного осмысления. Согласно данным Российского научного фонда, только в 2023 году было зарегистрировано около 4 миллионов россиян, страдающих психическими расстройствами различной степени тяжести. При этом две трети от общего числа составляют расстройства, связанные с депрессией, тревожными состояниями и другими нарушениями эмоциональной сферы.

Комплексное исследование эмоционального здоровья населения России, проведенное с использованием данных Российского мониторинга экономики и здоровья (RLMS-HSE), выявило поразительные закономерности. Женщины и пожилые люди наиболее подвержены риску ухудшения эмоционального состояния, вплоть до развития депрессивных состояний. В то же время положительное влияние на эмоциональное благополучие оказывают наличие постоянной работы, высшее образование, дети, проживание в сельской местности и отсутствие инвалидности.

Региональная специфика эмоционального неблагополучия также вызывает интерес исследователей. Хуже всего дела обстоят в Алтайском крае, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В центральной части страны наибольшее количество людей с психическими расстройствами живет в Тверской и Ивановской областях. Москва оказалась бесспорным лидером по количеству душевнобольных, в то время как самые психически здоровые россияне живут на Кавказе, где заболеваемость в 3-4 раза ниже, чем в средней полосе России.

Особое беспокойство вызывает статистика, связанная с социально-экономическими факторами. Исследование Росстата, охватившее 15 тысяч домохозяйств, показало прямую связь между уровнем дохода и эмоциональным состоянием. Почти половина респондентов с низкими доходами сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем 20% — очень часто. У граждан с высокими доходами чувство одиночества возникает значительно реже: лишь 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% со средними доходами испытывают это чувство.

Тревожные тенденции особенно ярко проявляются среди молодежи. В возрастной группе от 20 до 24 лет неопределенность будущего беспокоит 51,8% респондентов, от 25 до 29 лет — 56,4%. Это свидетельствует о том, что именно в период активного жизненного самоопределения молодые россияне испытывают наибольшие эмоциональные трудности.

Парадоксальным является тот факт, что несмотря на рост количества людей, испытывающих эмоциональные проблемы, статистика официально зарегистрированных больных снижается. С 1995 по 2014 годы количество пациентов с психическими расстройствами, состоящих на диспансерном учете, уменьшилось более чем на 50%. Специалисты объясняют это изменением структуры заболеваемости: тяжелых психопатологий стало меньше, но легкие формы психических расстройств многократно увеличились.

Анализ данных исследований показывает, что эмоциональное здоровье определяется совокупностью показателей, включающих отношение людей к прошлому, настоящему и будущему, самоидентификацию и самооценку своего положения в обществе. Ключевыми факторами, влияющими на эмоциональное благополучие, являются возраст, пол, занятость, образование, наличие детей, состояние здоровья и место проживания.

Важным открытием стало понимание влияния семейных факторов на эмоциональное состояние. Анализ показал, что характеристики мужей оказывают большее влияние на эмоциональное благополучие жен, чем наоборот. Занятость и образование супруга улучшают эмоциональное состояние жены, в то время как аналогичные показатели жены на эмоциональное состояние мужа практически не влияют.

Дневник эмоций как инструмент самопознания

Дневник эмоций представляет собой один из наиболее доступных и эффективных инструментов развития эмоциональной осознанности, активно применяемый в когнитивно-поведенческой терапии. Этот метод позволяет человеку систематически отслеживать свои эмоциональные реакции, выявлять паттерны поведения и устанавливать связи между мыслями, чувствами и действиями.

Российские психологи адаптировали западные методики ведения дневника эмоций к особенностям отечественной ментальности. Зоя Соколова, практикующий психолог, подчеркивает, что дневник эмоций помогает не только осознать свои чувства, но и выявить скрытые убеждения, которые влияют на эмоции и поведение. Основная задача заключается не в контроле эмоций, а в понимании того, как они работают, откуда приходят и какие действия запускают.

Структура эффективного дневника эмоций включает несколько ключевых компонентов. Первый — фиксация ситуации, которая вызвала эмоциональную реакцию. Важно записывать не только факты, но и контекст происходящего. Второй компонент — описание самой эмоции с максимально возможной точностью. Вместо общих слов «плохо» или «хорошо» необходимо использовать конкретные термины: раздражение, тревога, радость, удовлетворение.

Третий элемент дневника — анализ телесных ощущений, сопровождающих эмоцию. Российские исследователи особое внимание уделяют психосоматическим проявлениям эмоций. Напряжение в плечах при стрессе, сжатие в груди при тревоге, ощущение легкости при радости — все эти телесные сигналы несут важную информацию о внутреннем состоянии.

Четвертый компонент — выявление мыслей и убеждений, предшествующих эмоции. Когнитивно-поведенческий подход, широко применяемый в российской психологии, основан на понимании того, что эмоции чаще всего возникают не сами по себе, а как результат определенных мыслительных процессов. Техника ABC-анализа помогает выявить связь между активирующим событием (A), убеждением (B) и эмоциональной реакцией (C).

Пятый элемент дневника — анализ поведенческих реакций и их последствий. Важно отследить, какие действия предпринимались под влиянием эмоции и к каким результатам это привело. Такой анализ помогает выработать более эффективные стратегии эмоциональной регуляции.

Современные исследования показывают, что ведение дневника эмоций особенно эффективно при работе с тревожными расстройствами, депрессией и психосоматическими проблемами. При обсессивно-компульсивном расстройстве рекомендуется специальный формат дневника, направленный на подавление навязчивых состояний и мыслей. При посттравматическом стрессовом расстройстве некоторые специалисты используют метод экспрессивного письма, когда человек пишет о травме по 15 минут в течение четырех дней под контролем специалиста.

Российские психологи разработали несколько модификаций классического дневника эмоций. «Дневник благодарности» фокусируется на позитивных аспектах жизни и помогает формировать оптимистическое мышление. «Дневник достижений» помогает отслеживать успехи и прогресс в различных сферах жизни. «Дневник отношений» концентрируется на межличностных взаимодействиях и их эмоциональных аспектах.

Особую ценность представляет техника «эмоциональных циклов», разработанная российскими специалистами. Она предполагает отслеживание эмоциональных состояний в течение месяца с выявлением закономерностей и повторяющихся паттернов. Многие люди обнаруживают связь своего эмоционального состояния с биологическими ритмами, сезонными изменениями, рабочими циклами или семейными событиями.

Цифровые технологии открывают новые возможности для ведения дневника эмоций. Мобильные приложения позволяют фиксировать эмоции в режиме реального времени, использовать напоминания и автоматически анализировать паттерны. Однако российские психологи подчеркивают важность «медленного» письма от руки, которое активизирует другие отделы мозга и способствует более глубокой рефлексии.

Техники осознания эмоций: от простого к сложному

Развитие эмоциональной осознанности требует постепенного освоения различных техник, начиная с самых простых и доступных методов. Российские психологи адаптировали международные практики к особенностям отечественной культуры, создав комплексную систему упражнений для развития навыков самопонимания.

Базовым инструментом развития осознанности является техника «стоп-пауза». При возникновении сильной эмоциональной реакции необходимо остановиться, сделать глубокий вдох и задать себе три ключевых вопроса: «Что я сейчас чувствую?», «В какой части тела я ощущаю эмоцию?» и «Что происходит в моих мыслях?». Эта простая техника позволяет прервать автоматические реакции и создать пространство для осознанного выбора.

Дыхательные практики занимают особое место в арсенале техник эмоциональной регуляции. Российские исследования подтверждают эффективность техники «4-7-8»: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Эта практика активирует парасимпатическую нервную систему, способствуя естественному успокоению и снижению уровня стресса.

Техника «сканирования тела» позволяет развить способность к интероцептивному осознанию — восприятию внутренних телесных сигналов. Начиная с пальцев ног и постепенно перемещая внимание вверх до макушки, человек учится замечать зоны напряжения, дискомфорта или расслабления. Российские специалисты особо подчеркивают важность этой техники для предотвращения психосоматических расстройств.

«Колесо эмоций» — визуальная техника, помогающая расширить эмоциональный словарь. Психологи рекомендуют использовать специальные схемы, где базовые эмоции (радость, грусть, страх, гнев, удивление, отвращение) разделены на множество оттенков и градаций. Например, гнев может проявляться как раздражение, возмущение, ярость, негодование или фрустрация. Точное называние эмоций активирует префронтальную кору мозга и способствует лучшему эмоциональному контролю.

Техника «трех вопросов дня» предполагает ежедневную рефлексию по трем ключевым аспектам: «Что сегодня вызвало у меня наиболее сильную эмоциональную реакцию?», «Как я справился с этой ситуацией?» и «Что я могу сделать по-другому завтра?». Эта практика формирует привычку к регулярному самоанализу и постоянному самосовершенствованию.

Российские психологи разработали уникальную технику «эмоциональных якорей». Она заключается в создании ассоциативных связей между определенными ощущениями (запах, музыка, текстура предмета) и желаемыми эмоциональными состояниями. В критические моменты человек может использовать эти якоря для быстрого восстановления эмоционального равновесия.

Техника «внутреннего диалога» помогает развить навыки самообщения. Вместо хаотичного потока мыслей человек учится вести структурированный диалог с самим собой, задавая открытые вопросы и внимательно прислушиваясь к ответам. Российские специалисты подчеркивают важность доброжелательного и поддерживающего тона такого внутреннего диалога.

«Метод пустого стула» — техника, заимствованная из гештальт-терапии, позволяет исследовать различные части личности. Человек представляет, что на стуле напротив сидит носитель определенной эмоции или внутреннего конфликта, и ведет с ним диалог. Эта техника помогает интегрировать противоречивые аспекты личности и найти внутреннюю гармонию.

Продвинутые техники включают методы работы с метафорами и символами. Российская психология активно использует богатое культурное наследие — сказки, былины, литературные образы — для исследования эмоциональных состояний. Техника «персональной метафоры» предполагает создание образа, который отражает текущее эмоциональное состояние, а затем его трансформацию в желаемое состояние.

Метафоры и язык эмоций в российской практике

Российская психологическая школа всегда отличалась особым вниманием к языковым средствам выражения внутреннего мира человека. Метафоры в отечественной психологической практике рассматриваются не просто как стилистические приемы, а как мощные инструменты познания и трансформации эмоциональных состояний.

Исследования, проведенные российскими психологами, показывают, что метафоры выполняют три основные функции в процессе эмоциональной работы. Первая — познавательная функция, помогающая осознать суть неясного или сложного эмоционального переживания через понятные образы. Например, метафора «груз на душе» мгновенно передает ощущение тяжести и угнетенности, которое сложно описать прямыми словами. Вторая функция — оценочная, позволяющая человеку определить отношение к своему состоянию. Третья — трансформационная функция, дающая возможность изменить восприятие ситуации через изменение метафорического образа.

Российские психологи выделяют несколько типов метафор, особенно эффективных в работе с эмоциями. Природные метафоры используют образы стихий, времен года, погодных явлений. «Буря в душе», «весна в сердце», «туман в голове» — такие образы интуитивно понятны и эмоционально насыщены. Соматические метафоры связывают эмоции с телесными ощущениями: «разорвалось сердце», «мурашки по коже», «ком в горле».

Особое место в российской традиции занимают архетипические метафоры, связанные с глубинными культурными образами. «Русская душа», «широкая натура», «тоска зеленая» — эти выражения несут в себе не только индивидуальный, но и коллективный эмоциональный опыт нации. Работа с такими метафорами позволяет человеку подключиться к мощному ресурсу культурной идентичности.

Современные российские психологи активно развивают методы метафорической терапии. Техника «создания исцеляющей метафоры» предполагает трансформацию негативного образа в позитивный. Например, если человек описывает свою тревогу как «черную тучу», терапевт помогает ему найти способы «развеять тучу» или «найти в ней серебряную подкладку». Такой подход мобилизует творческие ресурсы психики и способствует естественному исцелению.

Российская специфика проявляется в широком использовании литературных метафор. Образы героев классической русской литературы — Обломов, Онегин, Наташа Ростова — служат архетипическими моделями для понимания различных типов эмоционального реагирования. Человек может осознать свои паттерны поведения через идентификацию с литературными персонажами и найти пути их трансформации.

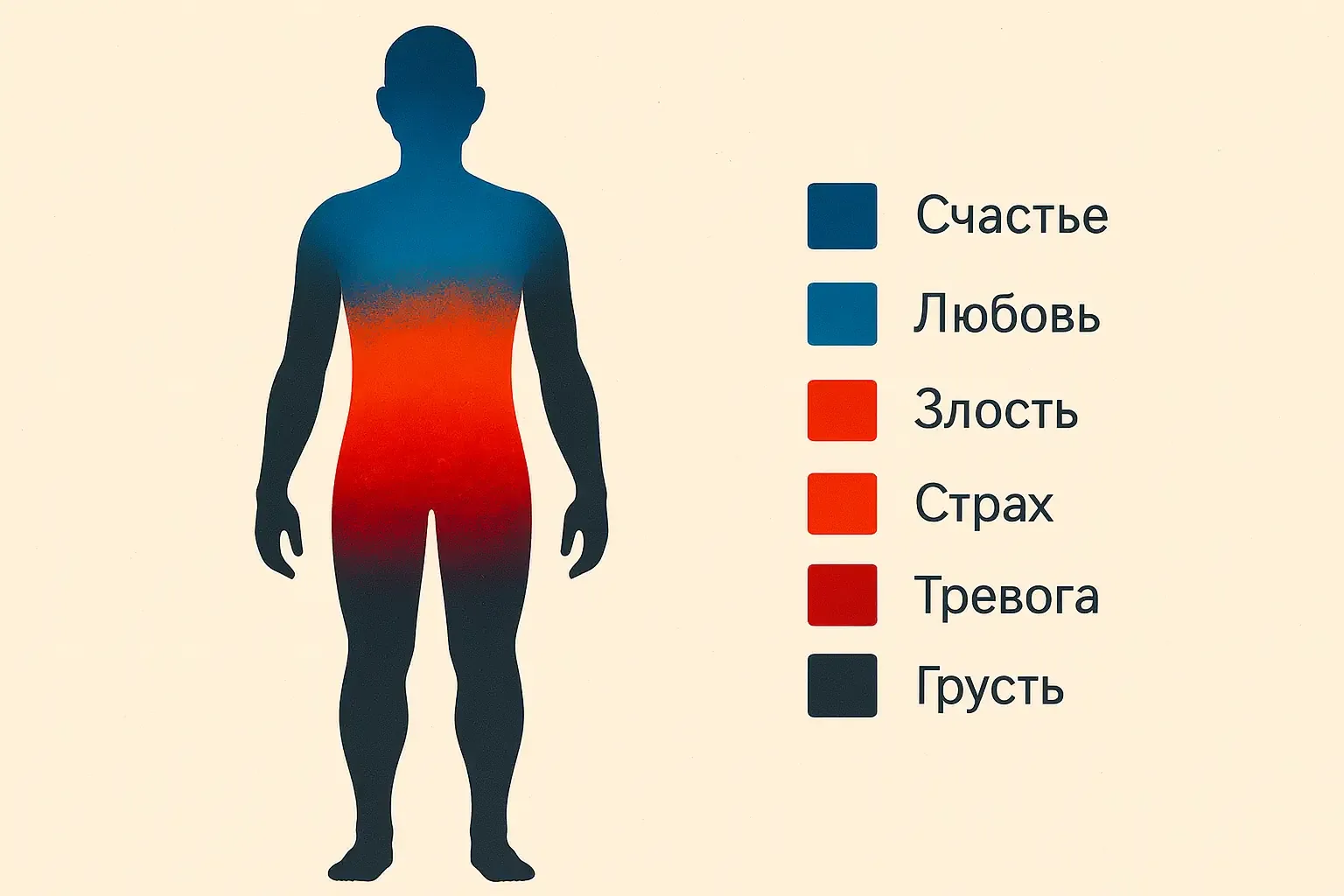

Важным направлением является работа с телесными метафорами эмоций. Российские исследования показывают, что каждая эмоция имеет свою «телесную карту» — специфические зоны активации в организме. Радость чаще всего локализуется в области груди и живота, страх — в желудке и горле, гнев — в голове и руках. Осознание этих телесных метафор помогает людям лучше распознавать свои эмоциональные состояния.

Техника «эмоциональных пейзажей» предлагает человеку создать внутренний ландшафт, отражающий его текущее состояние. Депрессия может выглядеть как серая, унылая равнина под пасмурным небом, а радость — как цветущий луг под ярким солнцем. Работа с таким внутренним пейзажем позволяет постепенно трансформировать эмоциональное состояние через изменение визуального образа.

Российские психологи также активно используют сезонные и природные метафоры, особенно актуальные для нашей культуры с ее выраженной сезонностью. «Осень в душе» может обозначать состояние грусти и увядания, но также и время сбора урожая внутреннего опыта. «Зима в отношениях» символизирует охлаждение чувств, но и возможность отдыха и накопления сил. «Весеннее пробуждение» говорит о новых возможностях и обновлении.

Метафорическая работа с эмоциями требует особых навыков от психолога. Российские специалисты подчеркивают важность создания метафор, резонирующих с картиной мира конкретного человека. То, что будет исцеляющим для одного клиента, может оказаться неэффективным для другого. Поэтому метафорическая терапия всегда носит индивидуальный характер и требует глубокого понимания личности человека.

Роль телесных ощущений в понимании эмоций

Связь между эмоциями и телесными ощущениями представляет собой один из наиболее важных аспектов эмоциональной осознанности, особенно актуальный в контексте растущего количества психосоматических заболеваний среди российского населения. Современные исследования показывают, что около 70% обращений к отечественным терапевтам связаны с психосоматическими расстройствами, корни которых лежат в неспособности человека осознавать и прорабатывать свои эмоции на телесном уровне.

Российские специалисты в области телесно-ориентированной психотерапии выделяют несколько ключевых принципов понимания связи эмоций и тела. Первый принцип — признание того, что каждая эмоция имеет свой уникальный телесный «отпечаток». Радость обычно сопровождается ощущением легкости в груди, расширением дыхания и расслаблением мышц лица. Страх проявляется сжатием в области солнечного сплетения, учащением сердцебиения и напряжением в ногах — готовностью к бегству.

Гнев имеет свою специфическую телесную симптоматику: напряжение в челюстях, сжатие кулаков, чувство жара в области головы и шеи. Грусть часто локализуется как тяжесть в груди, ощущение пустоты в области сердца или желудка, общее снижение мышечного тонуса. Российские исследования показывают, что люди, способные точно идентифицировать телесные проявления эмоций, в три раза реже страдают от психосоматических заболеваний.

Второй принцип связан с пониманием того, что подавленные или неосознанные эмоции «застревают» в теле, создавая зоны хронического напряжения. Многолетние исследования российских психосоматических специалистов показывают четкие корреляции между определенными эмоциональными паттернами и заболеваниями. Хронический страх часто проявляется заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подавленный гнев — сердечно-сосудистыми проблемами, невыраженная грусть — респираторными нарушениями.

Техника «сканирования тела» стала одной из основных практик развития телесной осознанности в российской психологии. Она предполагает систематическое перемещение внимания по всем частям тела с целью выявления зон напряжения, дискомфорта или, наоборот, особой легкости и расслабленности. Регулярная практика сканирования позволяет развить интероцептивное осознание — способность воспринимать внутренние телесные сигналы, что является основой эмоциональной регуляции.

Российские специалисты разработали уникальную методику «диалога с телом», основанную на традициях отечественной психологии. Человек учится обращаться к различным частям своего тела с вопросами о их состоянии, потребностях и посланиях. Такой подход помогает установить глубокую связь между сознанием и телесной мудростью, развить навыки самопонимания и самозаботы.

Дыхание занимает особое место в работе с телесными проявлениями эмоций. Российские исследования показывают, что каждая эмоция имеет свой дыхательный паттерн. Страх сопровождается поверхностным, прерывистым дыханием, гнев — резкими, короткими вдохами, печаль — долгими, глубокими выдохами. Осознанная работа с дыханием позволяет не только распознавать эмоции, но и влиять на них.

Техника «эмоционального дыхания» предполагает использование различных дыхательных паттернов для вызывания или трансформации определенных эмоциональных состояний. Например, дыхание «4-7-8» способствует успокоению и снижению тревожности, а ритмичное дыхание «вдох-пауза-выдох-пауза» в равных пропорциях помогает достичь эмоционального баланса.

Российские психологи также активно используют техники работы с мышечными зажимами, основанные на понимании того, что хронические эмоциональные паттерны закрепляются в виде устойчивых мышечных напряжений. Техника «прогрессивной мышечной релаксации» помогает последовательно расслабить все группы мышц, освобождая застрявшие эмоции и восстанавливая естественный поток энергии в теле.

Особое внимание в российской практике уделяется работе с «эмоциональной памятью тела». Травматические или значимые эмоциональные переживания оставляют следы в телесной памяти, которые могут активироваться спустя годы. Техники телесно-ориентированной терапии помогают мягко высвободить эту память и интегрировать прошлый опыт.

Важным аспектом является развитие навыков «эмоционального заземления» — способности возвращаться в контакт с телом и настоящим моментом при сильных эмоциональных переживаниях. Российские специалисты рекомендуют простые техники: почувствовать опору ног о землю, сосредоточиться на тактильных ощущениях, использовать медленные, осознанные движения.

Медитативные практики для эмоциональной осознанности

Медитация в российской психологической практике рассматривается как научно обоснованный метод развития эмоциональной осознанности, лишенный религиозных или эзотерических компонентов. Современные отечественные исследования подтверждают, что регулярная медитативная практика буквально перестраивает структуру мозга, усиливая связи между префронтальной корой и лимбической системой, что улучшает способность к эмоциональной регуляции.

Российские специалисты выделяют пять ключевых компонентов медитации как психологической практики: расслабление, самонаблюдение, концентрация на дыхании, саморегуляция через осознанное переключение с негативных переживаний на нейтральные или позитивные, и самопрограммирование через формирование процессов позитивного мышления. Эта системная модель отражает комплексный подход российской науки к изучению медитативных состояний.

Базовая техника медитации осознанности начинается с концентрации на дыхании. Человек учится наблюдать за естественным ритмом вдоха и выдоха, не пытаясь его изменить. Когда внимание отвлекается на мысли или внешние стимулы, практикующий мягко возвращает фокус к дыханию. Российские исследования показывают, что даже 10-минутная ежедневная практика в течение месяца приводит к значительному снижению уровня стресса и улучшению эмоционального состояния.

Техника «наблюдения за мыслями» развивает способность к метакогниции — наблюдению за собственными мыслительными процессами со стороны. Практикующий учится воспринимать мысли как «облака в небе сознания» — отмечать их появление, не вовлекаясь в их содержание и не оценивая их. Эта практика особенно эффективна для людей, склонных к навязчивым мыслям или эмоциональной руминации.

Российские психологи разработали специальную технику «эмоциональной медитации», направленную на работу с конкретными чувствами. В отличие от классической медитации, где эмоции рассматриваются как отвлекающие факторы, в этой практике эмоции становятся объектом осознанного исследования. Человек учится наблюдать за возникновением, развитием и угасанием эмоциональных состояний, не пытаясь их подавить или изменить.

Техника «сердечной медитации» фокусируется на развитии позитивных эмоций — любви, сострадания, благодарности. Практикующий направляет доброжелательные чувства сначала к себе, затем к близким людям, потом к нейтральным знакомым и, наконец, ко всем живым существам. Российские исследования показывают, что такая практика активирует парасимпатическую нервную систему и способствует общему улучшению физического и психического здоровья.

Особое место в российской традиции занимает «медитация благодарности», основанная на концентрации на позитивных аспектах жизни. Практикующий последовательно вспоминает события, людей и обстоятельства, за которые он испытывает благодарность, глубоко проживая соответствующие эмоции. Эта техника особенно эффективна для людей, склонных к депрессивным состояниям или негативному мышлению.

Российские специалисты адаптировали классическую технику «сканирования тела» для работы с эмоциями. В этой практике человек последовательно перемещает внимание по всему телу, отмечая не только физические ощущения, но и эмоциональные отклики в различных зонах. Такая практика развивает интероцептивное осознание и помогает лучше понимать телесные проявления эмоций.

Техника «трехминутного дыхательного пространства» разработана специально для использования в течение рабочего дня. Первую минуту человек отвечает на вопрос «Как я себя сейчас чувствую?», сосредотачиваясь на эмоциях и телесных ощущениях. Вторую минуту посвящает концентрации на дыхании. Третью минуту расширяет внимание на все тело и окружающее пространство. Эта практика помогает быстро восстановить эмоциональное равновесие в стрессовых ситуациях.

Российские исследования подтверждают кумулятивный эффект медитативных практик. Если некоторые эффекты — расслабление, снижение тревожности — могут проявляться уже в первые минуты практики, то устойчивые изменения в эмоциональной регуляции развиваются через 21-30 дней регулярных занятий. Особенно важно понимание того, что медитация не устраняет эмоции, а развивает способность осознанно с ними взаимодействовать.

Развитие эмоционального словаря

Одной из основных проблем эмоциональной неосознанности является ограниченность словаря для описания внутренних переживаний. Большинство людей используют лишь несколько общих терминов — «хорошо», «плохо», «нормально» — для описания всего спектра эмоциональных состояний. Российские психологи подчеркивают, что расширение эмоционального словаря напрямую связано с улучшением эмоционального контроля, поскольку точное называние эмоций активизирует префронтальную кору мозга.

Современная российская психология выделяет несколько уровней эмоционального словаря. Базовый уровень включает шесть универсальных эмоций, выделенных еще Полом Экманом: радость, грусть, страх, гнев, удивление и отвращение. Однако для развития эмоциональной осознанности необходимо освоить более тонкие градации каждой базовой эмоции.

Российские специалисты разработали систему «эмоциональных кластеров», где каждая базовая эмоция разделяется на множество оттенков. Например, кластер «радости» включает: восторг, ликование, удовлетворение, умиротворение, эйфорию, воодушевление, развлечение, веселье, блаженство, восхищение. Кластер «страха» содержит: тревогу, беспокойство, опасение, ужас, панику, фобию, смятение, робость, застенчивость, нервозность.

Особое внимание в российской традиции уделяется социальным эмоциям, которые играют важную роль в межличностном взаимодействии. Стыд, вина, зависть, ревность, гордость, презрение — эти эмоции часто подавляются или игнорируются, но их осознание критически важно для психологического здоровья и качества отношений.

Российские психологи выделяют также группу метаэмоций — эмоций по поводу эмоций. Например, человек может испытывать стыд за свой гнев, или тревогу по поводу своей радости. Осознание метаэмоций помогает понять сложные внутренние конфликты и найти пути их разрешения.

Техника «эмоционального картирования» предполагает создание персональной карты эмоциональных состояний. Человек записывает все эмоции, которые он испытывал в течение недели, группирует их по интенсивности, частоте и валентности. Такая карта помогает увидеть индивидуальные особенности эмоционального профиля и выявить проблемные зоны.

Российские исследователи обнаружили культурно-специфические эмоции, характерные для российской ментальности. «Тоска» — сложное состояние, сочетающее грусть, ностальгию и духовный поиск. «Удаль» — чувство безрассудной смелости и жизнерадостности. «Умиление» — нежное, трогательное чувство по отношению к чему-то беззащитному или наивному. Понимание таких культурно-специфических эмоций важно для полноценного самопознания.

Техника «эмоциональных синонимов» помогает развить точность эмоционального самовосприятия. Вместо привычного «я расстроен» человек ищет более точные определения: раздражен, огорчен, обижен, разочарован, подавлен. Каждый синоним несет немного другой смысловой оттенок и указывает на различные аспекты переживания.

Российские специалисты подчеркивают важность изучения «эмоциональных полярностей» — противоположных чувств, которые могут сосуществовать в психике одновременно. Любовь и ненависть, радость и грусть, гордость и стыд — понимание амбивалентности эмоций помогает принять сложность внутреннего мира и избежать черно-белого мышления.

Особую группу составляют «эмоции процесса» — чувства, связанные с динамикой изменений. Предвкушение, ностальгия, разочарование, облегчение — эти эмоции отражают наше отношение к прошлому, настоящему и будущему. Их осознание помогает лучше понимать свои жизненные циклы и временную перспективу.

Российские психологи разработали технику «эмоциональной градации», где человек учится различать интенсивность одной и той же эмоции по десятибалльной шкале. Например, раздражение может варьироваться от легкого недовольства (2-3 балла) до ярости (9-10 баллов). Такая градация помогает лучше контролировать эмоциональные реакции и выбирать адекватные стратегии реагирования.

Важным аспектом является изучение «эмоциональных масок» — социально приемлемых способов выражения подлинных чувств. Например, сарказм может маскировать обиду, а чрезмерная веселость — скрывать печаль. Осознание таких масок помогает быть более аутентичным в выражении своих переживаний и лучше понимать других людей.

Работа с сопротивлением и эмоциональными блоками

Одним из наиболее сложных аспектов развития эмоциональной осознанности является преодоление внутреннего сопротивления и эмоциональных блоков. Российская психологическая практика выделяет несколько типов сопротивления, которые препятствуют глубокому самопониманию и требуют специальных подходов для их преодоления.

Когнитивное сопротивление проявляется в виде убеждений о том, что «копаться в себе» вредно или бесполезно. Многие россияне воспитывались в культуре, где эмоциональная сдержанность считалась добродетелью, а открытое выражение чувств — признаком слабости. Российские психологи отмечают, что такие культурные установки создают дополнительные барьеры для эмоциональной работы и требуют деликатного подхода.

Эмоциональное сопротивление связано со страхом перед интенсивными переживаниями. Многие люди интуитивно чувствуют, что под поверхностью сознания скрываются болезненные эмоции — старые обиды, непрожитое горе, подавленный гнев. Страх встречи с этими чувствами заставляет избегать самоанализа и поддерживать эмоциональную нечувствительность.

Телесное сопротивление проявляется в виде физического дискомфорта при попытках сосредоточиться на внутренних ощущениях. Хронические мышечные напряжения, поверхностное дыхание, неспособность расслабиться — все это может быть проявлением защитных механизмов, предохраняющих от болезненных переживаний.

Российские специалисты разработали поэтапную стратегию работы с сопротивлением. Первый этап — создание безопасной среды для исследования. Это включает в себя выбор подходящего времени и места, освоение техник самоуспокоения, формирование доброжелательного отношения к себе. Важно начинать с небольших шагов, не форсируя процесс.

Второй этап — развитие толерантности к эмоциональному дискомфорту. Российские психологи используют технику «градуального приближения», когда человек постепенно, небольшими дозами, знакомится с избегаемыми эмоциями. Например, вместо попытки сразу проработать детскую травму, можно начать с исследования легкой грусти или разочарования.

Техника «эмоционального дыхания» помогает преодолеть телесное сопротивление. При возникновении дискомфорта во время эмоциональной работы человек фокусируется на глубоком, медленном дыхании, представляя, как дыхание «обтекает» заблокированную эмоцию, постепенно ее размягчая и растворяя.

Российские психологи особое внимание уделяют работе с «эмоциональными убеждениями» — глубоко укоренившимися представлениями о том, какие эмоции допустимы, а какие нет. Например, убеждение «мужчины не плачут» может блокировать доступ к грусти и уязвимости. Техника когнитивной переработки помогает выявить и изменить такие ограничивающие убеждения.

Важным аспектом является работа с «вторичными эмоциями» — чувствами по поводу чувств. Стыд за гнев, вина за радость, страх перед страхом — такие метаэмоции часто создают дополнительные слои сопротивления. Осознание и принятие вторичных эмоций может существенно облегчить доступ к первичным переживаниям.

Техника «внутреннего сострадания» основана на развитии доброжелательного отношения к собственным эмоциональным трудностям. Вместо самокритики и требования «взять себя в руки» человек учится относиться к себе с той же заботой и пониманием, которые он проявил бы к близкому другу в аналогичной ситуации.

Российские специалисты разработали уникальную технику «диалога с сопротивлением», где сопротивление не рассматривается как враг, а как защитная часть личности, которая пытается оберегать от боли. Человек ведет внутренний диалог с этой частью, выясняя ее опасения и находя способы успокоить ее.

Групповая работа может быть особенно эффективной для преодоления эмоциональных блоков. Наблюдение за тем, как другие люди открыто делятся своими переживаниями, создает атмосферу принятия и нормализует эмоциональную открытость. Российская традиция групповой психотерапии богата такими подходами.

Важным принципом работы с сопротивлением является уважение к защитным механизмам психики. Российские психологи подчеркивают, что эмоциональные блоки формировались как способ выживания в трудных обстоятельствах, и их нужно снимать постепенно, заботясь о том, чтобы у человека были новые, более здоровые способы справляться с эмоциональными вызовами.

Саморефлексия в различных жизненных сферах

Эмоциональная осознанность проявляется по-разному в различных сферах человеческой жизни, и российские психологи выделяют несколько ключевых областей, где развитие навыков саморефлексии имеет особое значение. Каждая сфера требует специфических подходов и техник, учитывающих ее особенности и вызовы.

В профессиональной сфере саморефлексия становится критически важным навыком в условиях высокой стрессовости современной трудовой деятельности. Российские исследования показывают, что работники с развитыми навыками эмоциональной осознанности на 40% реже страдают от профессионального выгорания и в два раза чаще достигают карьерных целей. Особенно важна саморефлексия для представителей помогающих профессий — врачей, учителей, психологов, социальных работников.

Техника «профессиональной эмоциональной гигиены» включает ежедневный анализ эмоциональных реакций на рабочие ситуации. В конце рабочего дня специалист анализирует: какие ситуации вызвали наиболее сильные эмоциональные реакции, как эти эмоции повлияли на качество работы, что можно сделать по-другому. Такая практика помогает предотвратить накопление профессионального стресса.

В сфере межличностных отношений саморефлексия помогает лучше понимать динамику взаимодействий и свой вклад в возникающие конфликты. Российские психологи разработали технику «эмоционального картирования отношений», где человек анализирует, какие эмоции вызывают у него разные люди и ситуации общения. Это помогает выявить проекции, переносы и другие неосознанные механизмы.

Важным аспектом является саморефлексия в романтических отношениях. Российская культура традиционно придает большое значение глубине и интенсивности любовных переживаний, но часто не хватает навыков их осознанного анализа. Техника «эмоциональной летописи отношений» предполагает регулярное фиксирование динамики чувств к партнеру, что помогает лучше понимать циклы близости и дистанцирования.

В родительской сфере саморефлексия особенно важна для предотвращения передачи собственных эмоциональных паттернов детям. Российские семейные психологи подчеркивают, что родители, осознающие свои эмоциональные реакции, воспитывают более эмоционально здоровых детей. Техника «родительского эмоционального дневника» помогает отслеживать, как собственное состояние влияет на взаимодействие с ребенком.

В сфере здоровья саморефлексия становится ключом к пониманию психосоматических связей. Российские исследования показывают, что люди, способные осознавать связь между эмоциональным состоянием и физическими симптомами, значительно реже страдают от хронических заболеваний. Техника «телесно-эмоционального мониторинга» предполагает ежедневное отслеживание связи между стрессовыми событиями и физическим самочувствием.

В творческой деятельности саморефлексия помогает использовать эмоции как источник вдохновения и материал для творчества. Российская традиция всегда ценила глубину эмоциональных переживаний в искусстве. Техника «творческой эмоциональной археологии» предполагает исследование глубинных переживаний как источника аутентичного творческого выражения.

В духовной сфере саморефлексия связана с поиском смысла и понимания своего места в мире. Российская философская традиция всегда уделяла особое внимание внутренней работе как пути духовного развития. Техника «экзистенциальной рефлексии» помогает исследовать глубинные вопросы о смысле жизни, смерти, свободе и ответственности.

В сфере финансового поведения саморефлексия помогает понять эмоциональные мотивы денежных решений. Российские исследования показывают, что большинство финансовых проблем имеют эмоциональные корни — страхи, жадность, потребность в одобрении. Техника «эмоционального аудита трат» помогает выявить неосознанные мотивы финансового поведения.

В сфере обучения и развития саморефлексия способствует более эффективному усвоению новых знаний и навыков. Российская педагогическая традиция всегда подчеркивала важность осмысления учебного процесса. Техника «учебной эмоциональной рефлексии» помогает понять, как эмоциональное состояние влияет на способность к обучению.

Интеграция саморефлексии в повседневную жизнь

Превращение саморефлексии из эпизодической практики в естественную часть повседневной жизни требует системного подхода и постепенного формирования новых привычек. Российские психологи выделяют несколько стратегий интеграции, учитывающих особенности современного ритма жизни и культурные особенности российского менталитета.

Стратегия «микро-рефлексии» предполагает использование коротких моментов осознанности в течение дня. Это могут быть несколько глубоких вдохов перед важной встречей, минута самонаблюдения в транспорте, краткий анализ эмоций во время ожидания. Российские исследования показывают, что даже такие короткие практики, выполняемые регулярно, значительно повышают уровень эмоциональной осознанности.

Техника «эмоциональных якорей» использует естественные переходы в дневном режиме как триггеры для саморефлексии. Например, каждый раз, когда человек открывает дверь, он может задаться вопросом: «Что я сейчас чувствую?». Звонок телефона может стать сигналом для короткой проверки своего эмоционального состояния. Такие якоря помогают сделать саморефлексию автоматической.

Российские специалисты разработали систему «рефлексивных ритуалов», связанных с повседневными действиями. Утренний кофе может сопровождаться анализом предстоящего дня и своих ожиданий от него. Вечерний душ — временем для освобождения от накопившихся за день эмоций. Такие ритуалы создают структуру для регулярной саморефлексии.

Важным аспектом является интеграция саморефлексии в цифровую среду современного человека. Мобильные приложения могут присылать случайные напоминания с просьбой оценить текущее эмоциональное состояние. Фотографии в социальных сетях можно использовать как поводы для анализа эмоций, которые они вызывают. Даже электронная почта может стать инструментом рефлексии, если перед отправкой письма задаваться вопросом о том, какие эмоции стоят за текстом.

Российские психологи подчеркивают важность «социальной саморефлексии» — обсуждения своих эмоциональных открытий с близкими людьми. Культура откровенного общения в российских семьях и дружеских отношениях создает благоприятную почву для такого обмена. Регулярные беседы с партнером, друзьями или членами семьи о внутренних переживаниях углубляют самопонимание.

Техника «эмоциональных контрольных точек» предполагает установление регулярных моментов в течение дня для краткого самоанализа. Это может быть 9 утра, 14:00 и 21:00 — время для трехминутной проверки своего состояния. Важно, чтобы эти моменты не превращались в формальность, а становились настоящими паузами для встречи с собой.

Российские специалисты выделяют особую важность «сезонной рефлексии», учитывающей влияние смены времен года на эмоциональное состояние. Переход от лета к осени, от зимы к весне часто сопровождается значительными изменениями в настроении и жизненной энергии. Осознание этих циклов помогает лучше понимать свои эмоциональные ритмы и адаптироваться к ним.

Важным принципом является «прогрессивное углубление» — постепенное усложнение рефлексивных практик по мере развития навыков. Начиная с простого распознавания базовых эмоций, человек постепенно переходит к анализу сложных эмоциональных состояний, исследованию их причин и последствий, работе с глубинными паттернами.

Российские психологи подчеркивают необходимость «экологичности» в саморефлексии — важность не переусердствовать в самоанализе. Чрезмерная рефлексия может привести к невротическому самокопанию и усилению тревожности. Золотое правило: саморефлексия должна приводить к лучшему самопониманию и более эффективным действиям, а не к бесконечному анализу без конкретных результатов.

Техника «рефлексивного планирования» интегрирует саморефлексию в процесс постановки и достижения целей. Перед принятием важных решений человек анализирует свои истинные мотивы, страхи и ожидания. После достижения целей — исследует свои эмоциональные реакции и извлекает уроки для будущего.

Заключительным элементом интеграции является создание «рефлексивного сообщества» — круга людей, поддерживающих практику саморефлексии. Это могут быть участники группы личностного роста, читатели психологических книг, слушатели подкастов о психологии. Принадлежность к такому сообществу поддерживает мотивацию к развитию эмоциональной осознанности.

Преодоление типичных трудностей

Путь развития эмоциональной осознанности неизбежно сопровождается определенными трудностями и вызовами, с которыми сталкиваются большинство людей. Российские психологи систематизировали наиболее типичные препятствия и разработали конкретные стратегии их преодоления.

Одной из самых распространенных трудностей является «эмоциональное онемение» — состояние, когда человек не чувствует вообще никаких эмоций или ощущает их очень слабо. Это может быть результатом длительного стресса, депрессии или защитной реакции психики на травматический опыт. Российские специалисты рекомендуют начинать с работы с телесными ощущениями, поскольку они часто остаются доступными даже при эмоциональном онемении.

Противоположная проблема — «эмоциональная перегрузка», когда человек чувствует слишком много и слишком интенсивно. В российской культуре, где эмоциональность часто воспринимается как проявление глубины натуры, особенно важно научиться дозировать эмоциональную нагрузку. Техника «эмоционального термостата» помогает регулировать интенсивность переживаний через дыхание и телесные практики.

Трудность «эмоционального стыда» связана с негативным отношением к определенным чувствам. Многие россияне воспитывались в условиях, где выражение «неподходящих» эмоций осуждалось. Мужчины часто стыдятся грусти и страха, женщины — гнева и агрессии. Преодоление этой трудности требует работы с убеждениями о «правильных» и «неправильных» эмоциях.

«Интеллектуализация эмоций» — еще одна типичная проблема, особенно среди образованных людей. Вместо того чтобы чувствовать, человек анализирует и рационализирует свои переживания. Российские психологи рекомендуют техники, направленные на установление контакта с телом и использование метафорических, а не аналитических способов описания эмоций.

Проблема «эмоциональной нестабильности» проявляется в резких перепадах настроения и неспособности поддерживать эмоциональное равновесие. Это может быть особенно актуально для людей с высокой эмоциональной чувствительностью. Стратегия стабилизации включает развитие навыков заземления, регулярные практики самоуспокоения и создание поддерживающей среды.

«Катастрофическое мышление» — склонность к преувеличению негативных эмоций и их последствий. Человек может бояться, что если он позволит себе почувствовать грусть или гнев, то «развалится» или «взорвется». Российские специалисты используют техники постепенного приближения и когнитивной переработки для преодоления этих страхов.

Трудность «социального давления» связана с опасениями по поводу реакции окружающих на эмоциональную открытость. В российской культуре существуют противоречивые послания относительно выражения эмоций — с одной стороны, ценится эмоциональная глубина, с другой — ожидается сдержанность. Важно научиться выбирать подходящий контекст для эмоциональной открытости.

«Перфекционизм в саморефлексии» проявляется в стремлении «правильно» анализировать свои эмоции и достигать быстрых результатов. Такой подход может превратить естественный процесс самопознания в напряженную работу. Российские психологи подчеркивают важность принятия несовершенства и процессуальности в развитии эмоциональной осознанности.

Проблема «эмоциональной зависимости» возникает, когда человек становится чрезмерно зависимым от своих эмоций при принятии решений, игнорируя рациональные соображения. Важно найти баланс между эмоциональной мудростью и логическим мышлением. Техника «совета мудрого друга» помогает интегрировать эмоциональную и рациональную информацию.

«Синдром самозванца в эмоциях» проявляется в сомнениях относительно подлинности собственных переживаний. Человек может думать, что его эмоции «неправильные» или недостаточно значимые. Российские специалисты подчеркивают важность принятия уникальности своего эмоционального опыта и отказа от сравнений с другими.

Для преодоления этих трудностей российские психологи рекомендуют принцип «доброжелательной настойчивости» — сочетание терпения с собой и последовательных усилий в развитии эмоциональных навыков. Важно помнить, что эмоциональная осознанность — это навык, который развивается постепенно, через практику и опыт.

Саморефлексия и психическое здоровье

Связь между развитыми навыками саморефлексии и психическим здоровьем подтверждается многочисленными российскими и международными исследованиями. Эмоциональная осознанность выступает как защитный фактор против развития психических расстройств и как важный ресурс для восстановления при их наличии.

Российские исследования показывают, что люди с развитыми навыками саморефлексии имеют на 60% меньший риск развития депрессивных состояний. Это связано с тем, что способность осознавать и анализировать свои эмоции помогает предотвратить формирование негативных мыслительных паттернов, характерных для депрессии. Саморефлексия позволяет человеку замечать ранние признаки ухудшения настроения и принимать превентивные меры.

В контексте тревожных расстройств саморефлексия играет двойную роль. С одной стороны, она помогает лучше понимать триггеры тревоги и развивать эффективные стратегии совладания. С другой стороны, избыточная или неправильная рефлексия может усиливать тревожность через механизм руминации. Российские специалисты подчеркивают важность «конструктивной рефлексии», направленной на понимание и решение проблем, в отличие от «деструктивной руминации».

Особое значение саморефлексия имеет в профилактике и лечении психосоматических расстройств. Около 70% обращений к российским терапевтам связаны с заболеваниями, имеющими психоэмоциональные корни. Люди, способные осознавать связь между своим эмоциональным состоянием и физическими симптомами, значительно реже страдают от хронических болей, желудочно-кишечных расстройств, сердечно-сосудистых проблем.

В области аддиктологии саморефлексия рассматривается как ключевой навык профилактики зависимостей. Российские исследования показывают, что люди с низкой эмоциональной осознанностью в три раза чаще прибегают к деструктивным способам регуляции эмоций — алкоголь, наркотики, переедание, компульсивные покупки. Развитие навыков саморефлексии помогает найти здоровые альтернативы эмоциональной регуляции.

Российские специалисты отмечают особую важность саморефлексии в работе с травматическим опытом. Травма часто приводит к нарушению способности осознавать и регулировать эмоции. Постепенное восстановление эмоциональной осознанности становится важным этапом посттравматического роста. При этом работа с травмой требует особой осторожности и часто — профессиональной поддержки.

В контексте биполярного расстройства саморефлексия помогает распознавать ранние признаки маниакальных или депрессивных эпизодов. Российские исследования показывают, что пациенты с биполярным расстройством, владеющие навыками эмоционального самомониторинга, имеют значительно меньше госпитализаций и лучше справляются с заболеванием.

Важным аспектом является связь саморефлексии с суицидальным поведением. Неспособность понимать и выражать свои эмоции, особенно в кризисные периоды, увеличивает риск суицидальных мыслей. Российские кризисные службы активно используют техники развития эмоциональной осознанности как элемент суицидальной превенции.

Саморефлексия играет ключевую роль в процессе психотерапии. Российские психотерапевты отмечают, что клиенты с развитыми навыками самонаблюдения демонстрируют более быстрый терапевтический прогресс и более устойчивые результаты. Способность осознавать свои эмоциональные реакции в процессе терапии углубляет инсайты и ускоряет изменения.

В сфере семейного психического здоровья саморефлексия родителей напрямую влияет на эмоциональное развитие детей. Российские исследования показывают, что дети родителей с развитыми навыками эмоциональной осознанности имеют более высокий эмоциональный интеллект, лучшую социальную адаптацию и меньше поведенческих проблем.

Особое внимание российские специалисты уделяют профилактическому потенциалу саморефлексии. Регулярные практики эмоциональной осознанности могут предотвратить развитие многих психических расстройств, особенно связанных со стрессом. Это особенно актуально в условиях современной жизни с ее высокими нагрузками и неопределенностью.

Российские исследования также показывают связь между саморефлексией и общим качеством жизни. Люди с развитыми навыками эмоциональной осознанности сообщают о более высоком уровне жизненной удовлетворенности, лучших отношениях, большей профессиональной успешности и общем ощущении благополучия.

Перспективы развития эмоциональной осознанности в России

Развитие эмоциональной осознанности в российском обществе находится на важном этапе трансформации, когда традиционные культурные ценности встречаются с современными научными подходами к пониманию эмоций. Анализ текущих тенденций и исследований позволяет выделить несколько ключевых направлений развития этой сферы в нашей стране.

Образовательная система России постепенно интегрирует программы социально-эмоционального обучения. В 2017 году при поддержке Агентства Стратегических Инициатив началось внедрение технологий социально-эмоционального обучения в российские школы. Проект охватил 140 школ в пяти регионах страны, около 1500 детей прошли обучение по базовому курсу «Краски Эмоций». Исследования показывают, что 83% детей, обучающихся по программам с применением технологий эмоционального развития, достигают высоких результатов в учебе.

Российская академическая наука активно развивает теоретическую базу эмоционального интеллекта. Институт психологии РАН реализует масштабные исследовательские проекты, направленные на изучение эмоционального здоровья населения. Проект «Эмоциональное здоровье жителей России» (2023-2025) представляет собой комплексное исследование факторов, влияющих на эмоциональное благополучие, с использованием как качественных, так и количественных методов.

Цифровые технологии открывают новые возможности для развития эмоциональной осознанности. Российские разработчики создают мобильные приложения для отслеживания эмоций, виртуальные тренажеры эмоциональных навыков, системы искусственного интеллекта для анализа эмоционального состояния. Эти технологии могут сделать практики саморефлексии более доступными для широких слоев населения.

Растет интерес к интеграции восточных практик осознанности с российскими психологическими традициями. Медитация осознанности, адаптированная к российскому менталитету, становится популярным инструментом развития эмоциональной осознанности. Российские центры медитации разрабатывают программы, учитывающие культурные особенности и потребности российских участников.

Корпоративный сектор начинает осознавать важность эмоционального интеллекта сотрудников. Российские компании внедряют программы развития эмоциональных навыков, понимая их связь с продуктивностью, лидерством и общим благополучием коллектива. Многие работодатели рекомендуют сотрудникам делать короткие перерывы для медитативных практик, что повышает эффективность работы и улучшает эмоциональное состояние.

Здравоохранение также интегрирует подходы, основанные на эмоциональной осознанности. Российские медицинские учреждения начинают использовать программы снижения стресса на основе осознанности (MBSR) и когнитивную терапию на основе осознанности (MBCT) в комплексном лечении депрессии, тревожных расстройств, хронической боли.

Важным направлением является развитие культурно-чувствительных подходов к эмоциональной работе. Российские психологи создают методики, учитывающие особенности национального менталитета, исторического опыта и культурных традиций. Это включает работу с коллективными травмами, использование образов русской литературы и фольклора, интеграцию православных традиций духовной работы.

Профессиональная подготовка специалистов в области эмоционального развития также развивается. Российские вузы вводят специализированные программы по эмоциональному интеллекту, телесно-ориентированной терапии, семейной психологии. Растет количество сертифицированных тренеров и консультантов в области эмоционального развития.

Социальные сети и медиа играют все большую роль в популяризации идей эмоциональной осознанности. Российские психологи-блогеры, подкасты о психологии, онлайн-курсы саморазвития делают знания о эмоциях доступными для широкой аудитории. Это способствует снижению стигмы вокруг психологической помощи и повышению психологической грамотности населения.

Государственная политика также начинает учитывать важность психического и эмоционального здоровья граждан. Национальные проекты в области здравоохранения включают компоненты, связанные с профилактикой психических расстройств и развитием эмоциональной грамотности населения.

Вызовы будущего включают необходимость адаптации методов эмоциональной работы к быстро меняющемуся миру, интеграции традиционных и современных подходов, подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов. Особое внимание требуется к работе с молодежью, которая растет в условиях цифровой реальности и новых форм социального взаимодействия.

Саморефлексия становится не просто личным навыком, а важным социальным ресурсом, способствующим созданию более эмоционально зрелого и психически здорового общества. В условиях глобальных вызовов и неопределенности способность понимать свои эмоции и управлять ими приобретает особую значимость для индивидуального и коллективного благополучия.

Путь к пониманию своих чувств — это не просто освоение психологических техник, а глубокая трансформация отношения к себе и миру. Саморефлексия открывает дорогу к подлинной эмоциональной зрелости, позволяя человеку стать автором собственной внутренней жизни.

Российская действительность предоставляет уникальные возможности для развития эмоциональной осознанности. Богатство культурных традиций, глубина философской мысли, особенности национального характера создают благодатную почву для внутренней работы. В то же время современные научные достижения предлагают проверенные инструменты и методы.

Эмоциональная грамотность становится навыком выживания в современном мире. Те, кто освоит язык своих чувств, получат неоценимое преимущество — способность жить осознанно, принимать мудрые решения и строить гармоничные отношения. Это инвестиция в качество жизни, которая окупится многократно через годы душевного здоровья и благополучия.