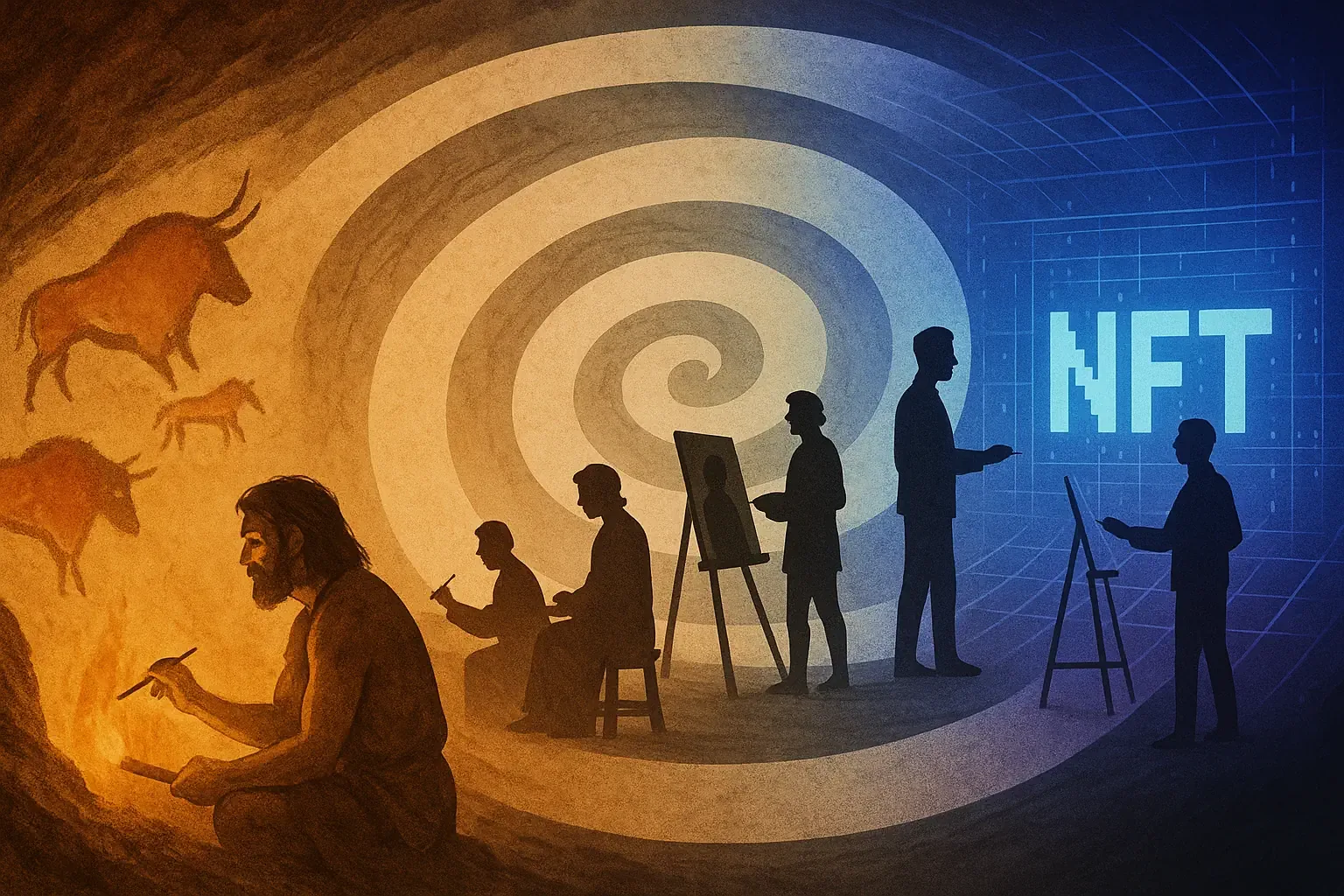

В глубине французской пещеры Ласко, на стенах возрастом 17 000 лет, замерли бизоны. Их контуры, выведенные охрой и углём, кажутся живыми в мерцающем свете факела. Для создавших эти изображения людей палеолита граница между реальностью и её отражением была размыта — нарисованный бизон обладал той же силой, что и настоящий. Здесь, в подземном святилище, родилось искусство как способ общения с невидимым миром духов и богов.

Сегодня в галереях Лондона и Нью-Йорка за миллионы долларов продаются NFT — уникальные цифровые активы, существующие только в виртуальном пространстве. Художник создаёт произведение из пикселей, а коллекционер покупает право собственности на алгоритм. От пещерной стены до блокчейна — как изменилось представление человечества об искусстве?

Эта трансформация отражает глубочайшие перемены в сознании цивилизации. То, что начиналось как магический ритуал общения с божественным, превратилось в индустрию, рынок и способ философского осмысления реальности. За тысячелетия искусство прошло путь от служения богам к служению красоте, от красоты — к выражению человеческого «я», от индивидуального самовыражения — к интеллектуальной провокации и коммерческому объекту.

Священные начала: искусство как мост между мирами

Первые художники не считали себя творцами в современном понимании. Они были посредниками между видимым и невидимым мирами, каналами, через которые божественные силы проявлялись в материальной реальности. В древних цивилизациях искусство неразрывно связано с религией и магией — это был не способ украшения, а инструмент воздействия на мироздание.

В Древнем Египте художник занимал почитаемое место в обществе, но его роль кардинально отличалась от современной. Он был служителем богов, хранителем священных канонов, а не свободным творцом. Искусство не являлось самовыражением или рефлексией реального мира — это был священный обряд. Большинство произведений создавалось для мёртвых, чтобы обеспечить благополучие души в загробном мире. Художники верили в силу изображения — что подробное описание земной жизни позволит перенести всё накопленное в вечность.

Египетские мастера не вносили индивидуальных черт или личного отношения в свои работы. Их задачей была объективная передача информации, следование установленным канонам, которые свято оберегались веками. Основные принципы египетского искусства сформировались в эпоху Древнего Царства, и искусство развивалось внутри принятых канонов, но никогда не отклонялось от них.

В Древней Греции ситуация начала постепенно меняться. Здесь зародилось понятие мимесиса — подражания природе, которое стало одной из фундаментальных концепций европейского искусства. Греческие философы впервые поставили вопрос о сущности художественного творчества, о соотношении копии и оригинала, о роли красоты в познании мира. Платон и Аристотель заложили основы эстетики как науки, определив искусство как особый способ познания действительности.

Но и в античности искусство сохраняло сакральную функцию. Храмы украшались не для красоты, а для прославления богов. Скульптуры богов были не просто изображениями, но воплощениями божественного присутствия. Красота понималась как отражение космической гармонии, а художественное произведение — как окно в мир идеальных форм.

Христианское переосмысление: от земной красоты к небесной славе

Приход христианства кардинально изменил отношение к искусству. Раннехристианские мыслители с подозрением относились к изобразительному искусству, видя в нём языческие пережитки и отвлечение от духовного совершенствования. Однако постепенно церковь осознала мощный потенциал визуальных образов для религиозной проповеди.

В средневековом христианстве сформировалась принципиально новая концепция искусства. Главное назначение культового искусства состоит в том, чтобы с помощью художественных средств направить ум и чувства молящихся в сторону сверхъестественного. Искусство стало «Библией для неграмотных» — способом передачи сложных богословских концепций через визуальные образы.

Византийская иконопись развила уникальную теологию образа. Икона понималась не как изображение святого, а как окно в духовный мир, через которое можно получить благодать. Роль церкви в поддержании западной цивилизации и культуры была огромной. Она продолжала оставаться главным покровителем монументальной архитектуры и скульптуры.

Средневековые художники разработали сложную систему символов и аллегорий. Каждый цвет, каждая деталь композиции несли богословский смысл. С проблемой моделей, канона напрямую связан вопрос о роли Священного Писания в средневековом искусстве. Библией не исчерпывается средневековое сознание, но она может почти всё в нём объяснить. Художественное творчество было растворено в религиозном мировоззрении настолько полно, что понятия «светского искусства» практически не существовало.

Иконоборческие споры VIII-IX веков стали важной вехой в развитии эстетической мысли. Противники икон утверждали, что любое изображение Бога кощунственно, поскольку пытается ограничить безграничное. Защитники иконопочитания, напротив, доказывали, что образ способен передать духовную сущность, недоступную словам. Победа иконопочитателей закрепила за искусством особую роль в христианской культуре.

Ренессанс: человек как мера всех вещей

XIV-XVI века стали переломным моментом в истории европейского искусства. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм, возросший интерес к античности. Искусство постепенно освобождалось от исключительно религиозной функции, открывая для себя красоту материального мира.

Основной идеей ренессансных гуманистов было улучшение человеческой природы через изучение античной литературы. Этот принцип распространился и на изобразительное искусство. Художники вернулись к греко-римским образцам, но переосмыслили их в свете христианского мировоззрения и новых научных открытий. В эпоху Возрождения появились новые светские направления живописи, новая скульптура и архитектура, которые отражали изменения во взглядах на окружающий мир и на человека.

Революционным стало изучение анатомии. Чтобы реалистично изображать человеческое тело, художники обратились к анатомии, которую они стали изучать по телам умерших. Из-за преследований церкви делать это приходилось втайне. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль создавали произведения, в которых духовное содержание облекалось в совершенную художественную форму, основанную на научном знании.

Художники, используя игру света и тени, научились передавать ощущение пространства. Все многообразие мира и богатство личности человека стремились отобразить на своих полотнах выдающиеся живописцы Возрождения. Возникли новые жанры: портрет, пейзаж, натюрморт — каждый из которых утверждал ценность земной реальности.

В этот период сформировалось современное понимание художника как творческой личности. Если средневековый мастер был анонимным исполнителем божественной воли, то художник Возрождения — автор, чьё имя и индивидуальность имеют значение. Появились первые художественные биографии, коллекционирование, теоретические трактаты об искусстве.

От академизма к революции: искусство Нового времени

XVII-XVIII века ознаменовались институционализацией искусства. Создание художественных академий в крупных европейских столицах установило систему художественного образования, основанную на изучении античных образцов и строгой иерархии жанров. В XVIII веке в России начался процесс формирования академического искусства, который был поддержан такими монархами, как Пётр I и Екатерина II.

Академическая система утвердила историческую живопись как высший жанр искусства. Художники должны были воспевать героические деяния, давать моральные уроки, служить воспитанию общества. Красота понималась как воплощение идеального — художественное произведение должно было превосходить природу, исправляя её недостатки согласно канонам прекрасного.

Но уже в XVIII веке появились признаки будущих перемен. Жан-Батист Шарден писал простые бытовые сцены, находя поэзию в повседневности. Антуан Ватто создавал камерные «галантные празднества», далёкие от академических норм. Эти художники предвосхитили романтический поворот к индивидуальному, личному, эмоциональному в искусстве.

Романтизм XIX века совершил настоящую революцию в понимании природы художественного творчества. Романтики провозгласили примат чувства над разумом, индивидуального над общим, оригинального над каноническим. Искусство стало пониматься не как подражание идеальной красоте, а как выражение внутреннего мира художника.

Одновременно развивался реализм, который ставил своей целью правдивое изображение действительности. Гюстав Курбе шокировал публику, выставив в Салоне картину «Дробильщики камня» — в академической системе ценностей физический труд не мог быть предметом высокого искусства. Реалисты утверждали демократические идеалы в искусстве, изображая жизнь простых людей.

Русская традиция: между Востоком и Западом

Русское искусство развивалось в уникальном культурном контексте, синтезируя византийские традиции с западными влияниями. Начальные этапы развития русского искусства были тесно связаны с иконописью, которая оказала значительное влияние на формирование художественных традиций.

Андрей Рублёв, создавший бессмертную «Троицу», воплотил высшие достижения древнерусской иконописи. Его иконы отличаются гармонией, выразительностью и тонким пониманием человеческой души. В творчестве Рублёва православная духовность обрела совершенную художественную форму — это искусство говорило на языке вечности, но оставалось глубоко человечным.

XVII век стал переломным для русского искусства. Древнерусскому искусству XVII века свойственно «обмирщение», разрушение иконописных, иконографических канонов. Переоценка ценностей, происходившая во всех сферах русской культуры этого периода, способствовала появлению нового взгляда на мир. Симон Ушаков в своём «Слове к люботщателям иконного писания» изложил взгляды, ведущие к разрыву с иконописной традицией.

Петровские реформы открыли русское искусство для европейских влияний. Рождение профессионального светского искусства в России связано с созданием в 1757 г. Академии художеств. Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский создали русскую школу портретной живописи, соединившую европейскую технику с особой психологической глубиной.

XIX век принёс расцвет русской реалистической живописи. Товарищество передвижных художественных выставок утвердило принципы демократического, социально-ориентированного искусства. Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин создали произведения, ставшие классикой мирового искусства. Русские художники не только отражали реалии своего времени, но и создавали произведения, которые вдохновляли и влияли на художников других стран.

Импрессионистическая революция: искусство мгновенного впечатления\

Вторая половина XIX века ознаменовалась революцией, которая навсегда изменила лицо европейского искусства. Импрессионизм — одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века, зародившееся в живописи Франции, а затем распространившееся по всему миру.

Основой импрессионистического метода в живописи является восприятие и изображение объектов окружающей художника действительности не автономно, а в отношениях к окружающей их пространственной и световоздушной среде. Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега отказались от академических принципов ради передачи мимолётных впечатлений, игры света и атмосферы.

Импрессионисты совершили концептуальный переворот: они стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Искусство перестало быть иллюстрацией литературных сюжетов или моральных идей — оно стало исследованием самого процесса восприятия.

Сосредоточив своё внимание на тональных отношениях и валёрах, живописцы ослабили рисунок, композицию, чувство формы и материальности изображаемых предметов. Эта трансформация подготовила почву для будущих экспериментов авангарда. Разлад между цветом и формой стал камнем преткновения для следующего поколения художников — постимпрессионистов.

Винсент Ван Гог довёл импрессионистические открытия до предела, создав искусство, основанное на прямом выражении эмоций через цвет и форму. Он первым начнёт изображать не только то что видит художник своими глазами но и то что он чувствует или даже воображает. Ван Гог посеял «первые ростки экспрессионизма — направления, которое концентрируется на чувствах самого художника, а не на окружающем мире».

Взрыв авангарда: искусство против искусства

Начало XX века стало эпохой радикального переосмысления самой сущности искусства. В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью которого является создание произведений, основанных на внутренней свободе, особом видении мира и формирующих новый изобразительный язык.

Авангардные течения — фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм — каждое по-своему бросали вызов традиционным представлениям о художественности. Пабло Пикассо в своих кубистических работах ставит новый детский эксперимент изобразить объект максимально не похожим на себя но чтобы зритель при этом всё равно его узнал.

Василий Кандинский совершил окончательный разрыв с изобразительностью, создав первые абстрактные композиции. В своём трактате «О духовном в искусстве» он обосновал право художника на полную свободу от копирования видимого мира. Абстракция стала способом выражения «внутренней необходимости», духовных переживаний, недоступных рациональному анализу.

Дадаисты пошли ещё дальше, поставив под сомнение саму идею искусства как особой сферы деятельности. Марсель Дюшан, выставив в 1917 году в музее обычный писсуар под названием «Фонтан», провозгласил принцип реди-мейд: любой предмет может стать произведением искусства силой художественного жеста.

К десятым годам XX века складывается ситуация, когда артмир буквально кишит вариациями измов и уже практически не остаётся идей для новых экспериментов. Авангард исчерпал свой революционный потенциал, подготовив почву для принципиально новых подходов к искусству.

Концептуальная революция: идея как произведение

1960-70-е годы ознаменовались появлением концептуального искусства, которое довело до логического завершения процесс демaтeриaлизации художественного произведения. Концептуализм — направление в искусстве, обращающееся к интеллектуальному осмыслению произведения, что роднит его с философией.

В концептуализме концепция произведения важнее его физического выражения, цель искусства — в передаче идеи. Джозеф Кошут в работе «Один и три стула» (1965) представил настоящий стул, его фотографию и словарное определение понятия «стул», поставив вопрос о природе художественной реальности.

Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видеоматериалов. Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс. Сол Левитт определил концептуальное искусство как попытку «сделать работу интеллектуально интересной для зрителя, и при этом не затрагивая его душу».

Концептуализм создал новые жанры: инсталляцию, хэппенинг и перформанс. Они помогают выразить идею в обход традиционных картин, скульптуры, коллажа и прочих отработанных техник. Инсталляции делают произведением искусства пространство, а хэппенинг и перформанс — действие и время, за которое оно происходит.

Марина Абрамович в своих перформансах исследует границы физической выносливости и психологического воздействия. Её многочасовые акции превращают зрителя в соавтора произведения, заставляя его переосмыслить собственное отношение к искусству и жизни.

Постмодернистская игра: искусство эпохи симулякров

1980-90-е годы стали временем триумфа постмодернизма — культурной парадигмы, которая поставила под сомнение все предшествующие представления о природе художественного творчества. Постмодернизм — самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающее радикальный разрыв с парадигмой модернизма.

Использование готовых форм — основополагающий признак такого искусства. Их происхождение не имеет принципиального значения: от утилитарных предметов быта до шедевров мирового искусства. Художники-постмодернисты свободно цитировали, копировали, переосмысливали произведения прошлого, создавая новые смыслы через ремейк, реинтерпретацию, лоскутность.

Жан Бодрийяр описал современную культурную ситуацию через понятие симулякра — копии без оригинала. Постмодернистское искусство превратилось в производное от современных технологий, безвозвратно потеряло связь с реальностью, стало независимой от реальности структурой. Искусство перестало отражать мир — оно создавало собственную виртуальную реальность.

Постмодернистское искусство отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника. Принцип «всё разрешено» размывал границы между высоким и низким, элитарным и массовым, серьёзным и игровым.

Ирония — ещё один типологический признак культуры постмодерна. Авангардистской установке на новизну противопоставлялось устремление включить в современное искусство весь мировой художественный опыт способом ироничного цитирования.

Цифровая эра: NFT и виртуальная реальность

XXI век ознаменовался окончательным проникновением цифровых технологий в сферу искусства. Цифровизация не обходит стороной ни одну сферу нашей жизни. Современные художники постепенно отходят от традиционной живописи — им становится интересно работать в цифре.

NFT (Non-Fungible Token) расшифровывается как невзаимозаменяемый токен — уникальный цифровой актив, созданный на базе блокчейна. Технология блокчейна гарантирует подлинность и уникальность цифрового произведения, решая проблему, которая долго препятствовала развитию цифрового искусства — проблему копируемости.

В марте 2021 года аукционный дом Christie's продал NFT-работу Beeple «Первые 5000 дней» за рекордные 69,3 миллиона долларов. Это событие стало символом новой эры в истории искусства — эры, когда произведение может существовать исключительно в виртуальном пространстве.

Российское цифровое искусство вырастает из традиций концептуального, в которых смысл имеет такое же значение, как и содержание. Отечественные художники активно осваивают NFT-платформы, создавая произведения, которые существуют на пересечении искусства, технологии и философии.

Виртуальная и дополненная реальность позволяют аудитории не только наблюдать, но и участвовать в творческом процессе. Зритель превращается в активного участника художественного события, а границы между автором и аудиторией окончательно размываются.

Искусственный интеллект: новый соавтор художника

Появление искусственного интеллекта в сфере художественного творчества ставит фундаментальные вопросы о природе творчества и авторства. Искусственный интеллект (ИИ) — это инструмент и помощник. Как и другие развивающиеся и революционные технологии до него, он открывает возможности для художников.

Нейросети в изобразительном искусстве умеют создавать фотореалистичные портреты людей, которых никогда не существовало. Ещё более удивительно то, что они могут придумывать совершенно новые стили. Генеративные алгоритмы способны смешивать различные художественные традиции, создавая произведения, которые были бы невозможны без компьютерной обработки.

При этом ИИ не является самостоятельным творцом, это скорее мощный инструмент в руках художника. Современные художники используют нейросети для экспериментов с формой, цветом, композицией, но окончательные решения принимает человек. Происходит своеобразное партнёрство, коллаборация человека с машинными алгоритмами.

Развитие ИИ-технологий ставит перед искусством новые этические вопросы. Кто будет считаться автором произведения, созданного ИИ? Или как определить оригинальность такого труда? Эти вопросы требуют переосмысления традиционных представлений об авторстве и художественной уникальности.

Современные вызовы: между традицией и инновацией

Современное искусство находится в состоянии множественности и разнообразия, которое было немыслимо в предыдущие эпохи. На сегодняшний день концептуализм является одним из наиболее приоритетных направлений современного искусства в целом, но одновременно развиваются и традиционные формы художественного выражения.

Российская живопись, с её богатой историей и разнообразием, продолжает вдохновлять художников и зрителей по всему миру. Многие современные художники сознательно обращаются к классическим техникам и сюжетам, создавая произведения, которые соединяют традицию с современным видением мира.

Выход из смыслового тупика некоторые исследователи видят в работах «новых старых мастеров», соединяющих в своём творчестве художественную традицию с новаторскими приёмами реализации художественного замысла. Эти художники доказывают, что даже в эпоху цифровых технологий остаётся место для рукотворного искусства.

Глобализация создаёт условия для диалога различных художественных традиций. Современная философия Востока: традиции и инновации показывают, как древние культуры адаптируются к современности. Японские, китайские, индийские художники создают произведения, которые соединяют тысячелетние традиции с современными технологиями и международным художественным языком.

Философские основания современного искусства

За всеми внешними трансформациями искусства стоят глубокие философские сдвиги в понимании человеком самого себя и своего места в мире. Эстетика — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.

Иммануил Кант в «Критике способности суждения» сформулировал определение красоты как «целесообразности без цели». Что мы имеем в виду, когда говорим, что картина прекрасная? Прежде всего, Кант говорит, что суждения о прекрасном бескорыстны. Это определение остаётся актуальным и для понимания современного искусства, которое часто не имеет очевидной практической цели.

В основе современного искусства находится постмодернистская идея невозможности объективного познания действительности. Если классическое искусство стремилось к отражению истины, то современное искусство исследует саму проблематику истинности, ставя под сомнение возможность однозначной интерпретации реальности.

Концептуальное искусство является визуальной формой философского вопрошания о сути самого искусства, экзистенции, о мире в целом. Современные художники выступают в роли визуальных философов, исследующих фундаментальные вопросы бытия через художественные средства.

Социальная роль искусства в эпоху глобализации

Искусство XXI века функционирует в принципиально новых социальных условиях. Искусство как эстетический феномен является созданием гения, особого врожденного таланта, через который «природа дает искусству правило». Но современные условия производства и распространения искусства кардинально изменили роль художника в обществе.

NFT-платформы предоставляют полную свободу творчества и развивают среду, в которой каждый способен выразить свою индивидуальность и попробовать что-то абсолютно новое. Демократизация средств производства искусства делает творчество доступным широким массам, но одновременно ставит вопросы о критериях художественного качества.

Каждый желающий может стать автором произведения искусства, даже не имея художественных навыков. Онлайн-платформы позволяют творческим людям легко делиться мнениями и обсуждать результаты творчества. Это создаёт новые формы художественного сообщества, но также размывает границы между профессиональным и любительским творчеством.

Современное искусство всё чаще выполняет коммуникативную функцию, становясь средством межкультурного диалога. В мультикультурном мире произведения искусства служат мостами между различными традициями, помогая преодолевать языковые и культурные барьеры.

Кризис или обновление: дискуссии о будущем искусства

Современное состояние искусства вызывает противоречивые оценки. Некоторые исследователи говорят о «смерти искусства», «конце искусства» как целостного феномена с общей структурой, историей и законами. Они указывают на утрату искусством связи с реальностью, размывание его границ, подчинение рыночным законам.

Смерть современного искусства происходит не как конец искусства вообще, а как смерть творческой сущности искусства, его неспособность создавать новое и оригинальное. Жан Бодрийяр видел в современном искусстве лишь «бесконечное самоповторение форм», лишённое подлинного творческого импульса.

Однако другие исследователи видят в разнообразии форм постмодернистского искусства не свидетельство агонии искусства, а творческую почву для формирования новых культурных феноменов, жизненно важных для развития искусства и культуры. Постмодернизм рассматривается как естественная реакция на исчерпанность модернистских стратегий.

Постмодернизм реабилитирует предшествующую художественную традицию, а вместе с этим и реализм, академизм, классику, активно отрицаемые на протяжении всего XX века. Возможность свободно обращаться к любым историческим стилям открывает новые творческие горизонты.

Перспективы развития: искусство будущего

Развитие технологий продолжает трансформировать искусство. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, блокчейн-технологии открывают возможности, которые ещё недавно казались фантастическими. Художники экспериментируют с дополненной реальностью, создавая произведения, которые существуют одновременно в физическом и цифровом пространстве.

Нейронные сети типа GAN (Generative Adversarial Networks) умеют «рисовать» совершенно новые изображения, которые не существовали на самом деле. Развитие этих технологий может привести к появлению принципиально новых форм искусства, основанных на коллаборации человека и машины.

Одновременно наблюдается возрождение интереса к традиционным техникам. Молодые художники обращаются к классической живописи, скульптуре, графике, находя в них средства для выражения современных идей. Это говорит о том, что технологический прогресс не отменяет ценности рукотворного творчества.

Экологические вызовы современности порождают новые формы искусства, связанные с осмыслением отношений человека и природы. Художники работают с природными материалами, создают произведения, направленные на привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

Заключение: непрерывность трансформации

От первых изображений на стенах палеолитических пещер до NFT-коллекций в цифровом пространстве — путь искусства отражает эволюцию человеческого сознания. Каждая эпоха создавала собственное понимание того, что такое искусство, каковы его функции и возможности.

Священная функция искусства в древности сменилась дидактической в средневековье, гуманистической в Возрождении, эстетической в Новое время, экспрессивной в романтизме, исследовательской в модернизме, концептуальной в постмодернизме. Современное искусство соединяет в себе все эти функции, создавая небывалое разнообразие форм и смыслов.

Неизменным остаётся лишь стремление человека к творчеству, к созданию образов, которые помогают понять мир и своё место в нём. Меняются техники, материалы, концепции, но потребность в художественном освоении действительности остаётся константой человеческой природы.

Будущее искусства не предопределено. Оно будет зависеть от того, как человечество ответит на вызовы технологического развития, экологического кризиса, глобализации. Но одно несомненно: искусство будет продолжать эволюцию, находя новые формы для выражения вечных человеческих потребностей в красоте, смысле и самовыражении.

От пещерной стены до виртуальной реальности — путь длиной в сорок тысяч лет. Но это не движение от примитивности к совершенству, а непрерывная трансформация способов, которыми человек отвечает на вопрос: что делает жизнь достойной того, чтобы её прожить? Искусство всегда было и остаётся одним из главных инструментов поиска этого ответа.

Источники:

- Бычков В.В. Эстетика // Новая Философская Энциклопедия. — М., 2001.

- Воскобойников О. Средневековое искусство Запада // Qalam Global. — 2023.

- Николаева С.Д. Эволюция направлений живописи от классических течений до современного искусства // На-журнал. — 2024.

- Дворецкая О. Что такое NFT и как это работает в изобразительном искусстве // Эксперт. — 2021.

- История искусств от первобытности до современности: учебное пособие // E-Univers. — 2024.