Татьяна Марковна вздохнула, листая старые фотографии. В тридцать пять ей казалось, что она знает себя досконально. Сейчас, в пятьдесят два, глядя на снимки двадцатилетней давности, она едва узнавала ту уверенную в себе молодую женщину. «Как же я изменилась», — подумала она. И действительно — человек, запечатленный на этих фотографиях, будто другая личность. Не только внешне, но и внутренне.

Эта история знакома многим из нас. Мы меняемся постоянно, но порой не замечаем этих трансформаций, пока не взглянем назад. Развитие личности — одна из самых завораживающих загадок человеческой природы. Почему робкий ребенок превращается в уверенного лидера? Отчего успешный менеджер в сорок лет внезапно бросает все и уезжает преподавать в деревню? Как формируется наша индивидуальность и что заставляет нас меняться десятилетие за десятилетием?

По данным российских исследований, 78% наших соотечественников верят в существование возрастных кризисов, а 27% лично проходили через подобные трансформации. Это не просто цифры — это отражение глубинных процессов, происходящих в каждом из нас. Личность человека подобна реке: она течет непрерывно, но русло постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних сил.

В этом материале мы отправимся в увлекательное путешествие по лабиринтам человеческого развития, опираясь на богатое наследие российской психологической школы и современные научные открытия. Мы узнаем, как формировались взгляды на развитие личности в работах выдающихся отечественных психологов, какие механизмы лежат в основе возрастных изменений, и почему каждый этап жизни приносит нам не только новые возможности, но и неизбежные испытания.

Фундамент российской психологии развития: от Выготского до наших дней

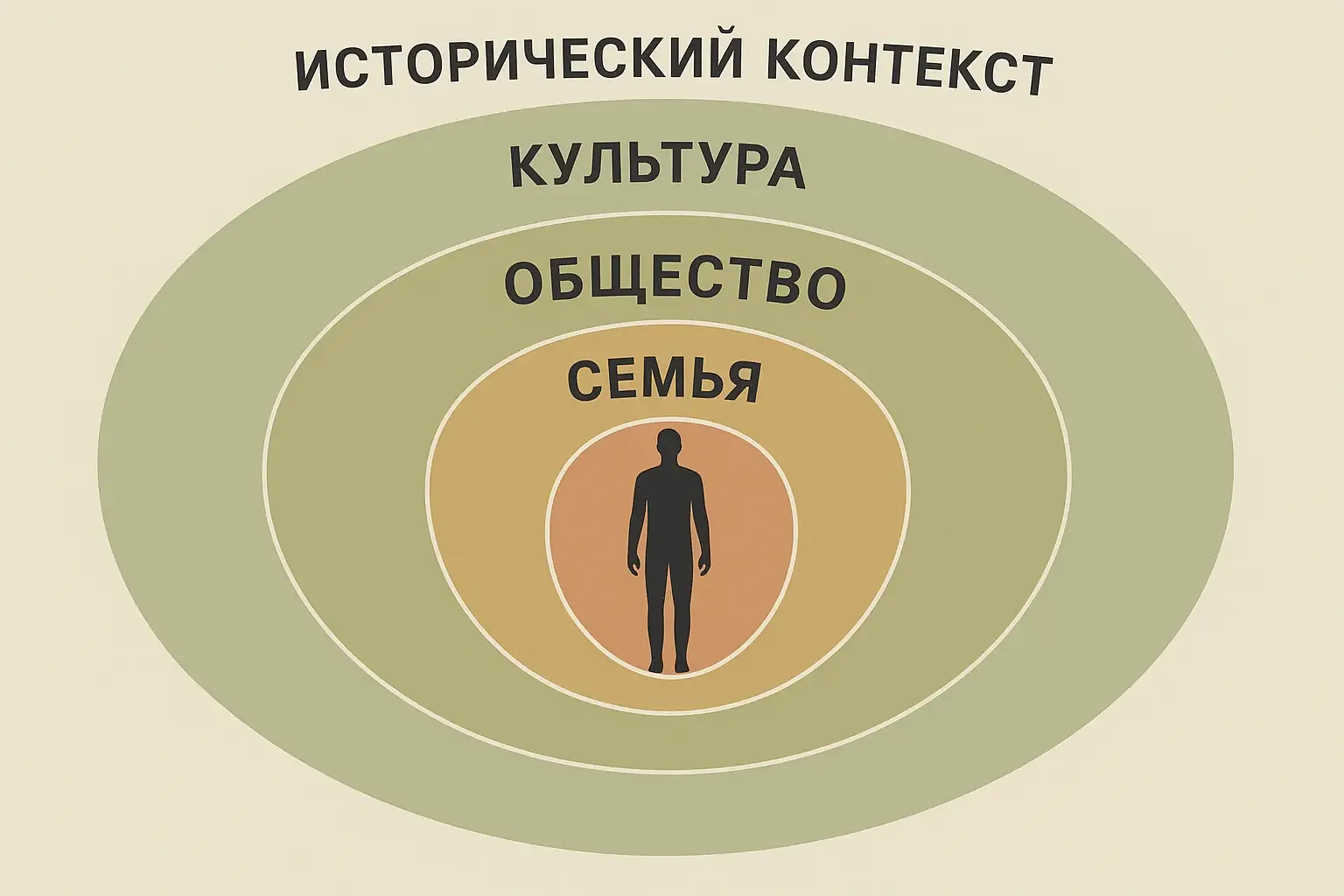

Российская психологическая школа всегда отличалась особым подходом к пониманию развития человека. В отличие от западных коллег, сосредоточенных на индивидуальных особенностях и внутренних процессах, отечественные ученые с самого начала рассматривали личность в неразрывной связи с социальной средой и культурным контекстом.

Лев Семенович Выготский заложил краеугольный камень этого подхода еще в 1930-х годах. Его культурно-историческая теория произвела настоящую революцию в понимании детского развития. Выготский утверждал, что «развитие личности происходит не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь» — через взаимодействие с более опытными членами общества. Концепция зоны ближайшего развития показала, что потенциал человека раскрывается только в социальном взаимодействии.

Принципиальное открытие Выготского состоит в том, что высшие психические функции — мышление, память, внимание — формируются именно в процессе социального взаимодействия. Сначала эти функции существуют как внешние, интерпсихические процессы между людьми, а затем «вращиваются» внутрь и становятся индивидуальными, интрапсихическими функциями. Это означает, что наша личность — не врожденная данность, а результат сложного процесса присвоения культурного опыта.

Даниил Борисович Эльконин развил идеи Выготского, создав стройную периодизацию психического развития. Его теория ведущей деятельности показала, что на каждом возрастном этапе существует особый вид деятельности, который определяет основные психологические новообразования. Младенец познает мир через эмоциональное общение, дошкольник — через игру, школьник — через учебную деятельность. Каждая стадия готовит почву для следующей, но переход между ними сопровождается кризисами.

Возрастные кризисы в понимании Эльконина — это не патология, а необходимое условие развития. Кризис новорожденности, кризис трех лет, подростковый кризис — все эти переломные моменты свидетельствуют о том, что прежние способы взаимодействия с миром уже не работают, нужны новые. «Человек, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше», — утверждали последователи этой школы.

Владимир Николаевич Мясищев предложил принципиально иной взгляд на личность — через систему отношений. Для него личность — это «совокупность отношений с миром». Не черты характера, не способности, а именно отношения к другим людям, к деятельности, к самому себе определяют сущность человека. Эти отношения постоянно развиваются и изменяются, делая личность динамической системой.

Мясищев показал, что психология отношений открывает путь к пониманию индивидуальности. Два человека могут иметь схожие способности, но совершенно по-разному относиться к работе, к близким, к своим неудачам — и это делает их абсолютно разными личностями. Настоящее, превращаясь в прошлое, становится опытом и одновременно потенциалом будущего поведения.

Борис Герасимович Ананьев создал грандиозную концепцию комплексного исследования человека. Он первым перешел «от определения личности через ее структуру к ее рассмотрению как системы, в свою очередь вписанную в систему общества». Личность нельзя изучать в отрыве от жизненного цикла, от конкретно-исторических условий, от системы общественных отношений.

Ананьев разработал генетическую теорию личности, показав, что развитие происходит неравномерно — одни способности опережают другие, создавая сложную картину индивидуального роста. Индивидуальность, по Ананьеву, — это замкнутая система, включающая личность, индивида и субъекта деятельности. Она существует как относительно автономная целостность, но одновременно вписана в открытую систему общественных отношений.

Давид Иосифович Фельдштейн выдвинул оригинальную концепцию социально-нормативной периодизации. Его главное открытие — чередование двух позиций в развитии: «Я в обществе» и «Я и общество». На промежуточных рубежах (в 1, 6, 15 лет) ребенок осваивает позицию «Я в обществе» — стремится приобщиться к социальной жизни. На узловых рубежах (в 3, 10, 17 лет) доминирует позиция «Я и общество» — поиск своего места и признания.

Фельдштейн показал единство двух процессов: социализации и индивидуализации. Человек не просто усваивает социальные нормы — он одновременно выстраивает собственную уникальность. Каждая стадия развития создает особый «узел», связывающий достижения обеих сторон личностного роста.

Современные российские исследования подтверждают и развивают эти классические концепции. По данным НИУ ВШЭ, российские психологи активно изучают механизмы социализации личности на разных этапах жизненного цикла. Особое внимание уделяется изучению кризисных периодов и их роли в личностном развитии.

Нейропсихологические исследования последних десятилетий добавили новое измерение в понимание развития личности. Мозг продолжает развиваться в течение всего детства и подросткового периода, а нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни. Это означает, что способность к изменениям заложена в нас биологически — мы можем развиваться и трансформироваться в любом возрасте.

От младенчества к школе: закладка основ личности

Первые годы жизни — время удивительных трансформаций. Беспомощный младенец за несколько лет превращается в активного исследователя мира, способного говорить, думать, строить отношения с окружающими. Но эти изменения происходят не сами по себе — они результат сложного взаимодействия биологических программ развития и социальной среды.

Младенческий возраст (0-1 год) — период формирования базового доверия к миру. Эмоциональное общение с матерью становится ведущей деятельностью, определяющей все дальнейшее развитие. Ребенок еще не понимает слов, но уже тонко чувствует эмоциональный тон взаимодействий. «Комплекс оживления» — яркая эмоциональная реакция на появление взрослого — свидетельствует о формировании первых социальных потребностей.

Российские психологи установили, что качество эмоционального общения в младенчестве создает основу для всех последующих отношений человека. Дети, получившие достаточно тепла и внимания, формируют базовое доверие к миру, которое помогает им на протяжении всей жизни строить здоровые отношения. Напротив, эмоциональная депривация в раннем возрасте может привести к серьезным проблемам в развитии личности.

Кризис первого года жизни знаменует переход к новому этапу развития. Ребенок начинает ходить, получает возможность самостоятельно исследовать пространство. Мир расширяется, появляются новые возможности — и новые потребности в развитии.

Раннее детство (1-3 года) — время освоения предметного мира. Предметная деятельность становится ведущей, ребенок учится использовать вещи по их назначению, осваивает культурные способы действий. Каждая ложка, каждая пирамидка — это не просто игрушка, а средство познания человеческой культуры.

В этом возрасте активно развивается речь. Слово становится не только средством общения, но и орудием мышления. Первые слова ребенка — это не просто звуки, а концентрированная культура, передаваемая через язык. Российские исследования показывают, что качество речевого развития в раннем детстве тесно связано с формированием мышления и всей познавательной сферы.

Кризис трех лет — один из самых ярких и драматичных периодов детского развития. Ребенок впервые осознает себя как отдельное «Я», стремится к самостоятельности и независимости. «Я сам!» — лозунг этого возраста, отражающий потребность в автономии.

Негативизм, упрямство, строптивость — не капризы, а необходимые проявления формирующейся личности. Ребенок учится отстаивать свою позицию, проверяет границы дозволенного, формирует первичную самооценку. Задача взрослых — не подавить эти проявления, а направить их в конструктивное русло.

Дошкольный возраст (3-7 лет) — время расцвета детского воображения и игры. Игровая деятельность становится ведущей, и именно через игру ребенок осваивает социальные роли, правила поведения, моральные нормы. В игре дошкольник может быть кем угодно — врачом, учителем, космонавтом. Это не просто развлечение, а серьезная работа по освоению социального мира.

Российские психологи особо подчеркивают роль сюжетно-ролевой игры в развитии личности дошкольника. Играя в «дочки-матери», ребенок не просто подражает взрослым — он осваивает сложную систему человеческих отношений, учится понимать чувства других людей, развивает эмпатию.

В дошкольном возрасте активно формируется самосознание. Ребенок начинает осознавать свои желания, потребности, возможности. Появляется первичная самооценка, часто завышенная — это необходимо для поддержания активности и уверенности в себе.

Развитие произвольности — еще одно важнейшее достижение дошкольного возраста. Ребенок учится контролировать свое поведение, подчинять его правилам и требованиям. Это основа для будущей учебной деятельности и социальной адаптации.

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте характеризуется усложнением чувств и их социализацией. Ребенок учится различать и называть эмоции, понимать их причины, регулировать свои эмоциональные реакции. Формируются высшие чувства — эстетические, моральные, интеллектуальные.

Кризис семи лет знаменует готовность к школьному обучению. Ребенок теряет детскую непосредственность, у него появляется «внутренняя позиция школьника» — желание учиться, получать знания, занять новое социальное положение. Игра отходит на второй план, уступая место новой ведущей деятельности — учебной.

Младший школьный возраст (7-11 лет) — период интенсивного интеллектуального развития. Учебная деятельность становится ведущей, ребенок осваивает основы наук, учится читать, писать, считать. Но школьное обучение — это не только получение знаний, но и формирование важнейших личностных качеств.

Российские исследования показывают, что учебная деятельность формирует у ребенка новый тип мышления — теоретическое мышление. Если дошкольник мыслит конкретными образами, то школьник учится оперировать понятиями, строить логические рассуждения, видеть общее в частном.

В младшем школьном возрасте формируется новая структура мотивов. Познавательные мотивы начинают играть все большую роль, ребенок получает удовольствие от самого процесса познания. Формируется учебно-познавательная мотивация, которая станет основой для дальнейшего саморазвития.

Самооценка младшего школьника во многом зависит от школьных успехов. Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование самооценки. Успехи и неудачи в учебе непосредственно влияют на отношение ребенка к самому себе.

Социальное развитие в младшем школьном возрасте характеризуется расширением круга общения. Ребенок учится строить отношения с одноклассниками, следовать школьным правилам, подчиняться требованиям учителя. Формируются навыки социальной кооперации и конкуренции.

Подростковый возраст: бунт и поиск себя

Подростковый возраст справедливо называют самым сложным и противоречивым периодом человеческой жизни. Это время кардинальных физиологических, психологических и социальных изменений, когда ребенок превращается во взрослого. Но этот переход редко проходит гладко — он сопровождается кризисами, конфликтами, поиском своего места в мире.

Российские психологи традиционно выделяют два подпериода подросткового возраста: собственно подростковый (11-15 лет) и юношеский (15-18 лет). Каждый из них имеет свои особенности и задачи развития.

Подростковый возраст (11-15 лет) начинается с мощной гормональной перестройки организма. Физическое взросление опережает психологическое, создавая внутренний дисбаланс. Подросток вынужден привыкать к новому телу, новым ощущениям, новым возможностям. Это порождает повышенное внимание к своей внешности, сравнения с другими, неуверенность в себе.

Центральная задача подросткового возраста — формирование идентичности. «Кто я?» — главный вопрос этого периода. Подросток ищет ответ через эксперименты с внешностью, поведением, ценностями, отношениями. Он примеряет на себя разные роли, пытаясь понять, какая из них наиболее соответствует его истинному «Я».

Российские исследователи особо подчеркивают роль общения со сверстниками в подростковом развитии. Интимно-личностное общение становится ведущей деятельностью этого возраста. Друзья для подростка важнее родителей — именно в группе сверстников он получает понимание, поддержку, возможность быть самим собой.

Подростковые компании — это не просто развлечение, а настоящая лаборатория социальных отношений. Здесь подросток учится дружить, любить, конкурировать, сотрудничать. Он осваивает сложные правила межличностных отношений, формирует систему ценностей, которая будет определять его поведение во взрослой жизни.

Отношения с родителями в подростковом возрасте неизбежно осложняются. Стремление к независимости вступает в конфликт с потребностью в поддержке и безопасности. Подросток одновременно отталкивает родителей и нуждается в них. Это противоречие порождает многие семейные конфликты.

Негативизм по отношению к взрослым — не патология, а необходимый этап сепарации от семьи. Подросток должен психологически отделиться от родителей, чтобы стать самостоятельной личностью. Протест против родительских ценностей и требований — способ утверждения собственной уникальности.

Учебная деятельность в подростковом возрасте отходит на второй план. Школа воспринимается прежде всего как место общения с друзьями, а не получения знаний. Снижение учебной мотивации — типичная проблема этого возраста. Подростку трудно понять, зачем нужны школьные знания, если они не связаны с его актуальными потребностями и интересами.

Эмоциональная сфера подростка характеризуется крайней нестабильностью. Настроение может кардинально меняться несколько раз в день. Подросток живет на эмоциональных «американских горках» — от эйфории до глубокого отчаяния. Эта эмоциональная лабильность связана не только с гормональными изменениями, но и с психологическими особенностями возраста.

Формирование абстрактного мышления — важнейшее когнитивное достижение подросткового возраста. Подросток начинает мыслить категориями, строить гипотезы, рассуждать о возможном и невозможном. Появляется склонность к философствованию, поиску смысла жизни, построению идеальных моделей мира.

Юношеский возраст (15-18 лет) — время постепенной стабилизации и подготовки к взрослой жизни. Бурные эмоциональные всплески подросткового периода уступают место более устойчивым переживаниям. Юноша начинает всерьез задумываться о своем будущем, выборе профессии, жизненных планах.

Профессиональное самоопределение становится центральной задачей юношеского возраста. «Кем быть?» — вопрос, который определяет многие решения и поступки юноши. Выбор профессии в этом возрасте — это не только выбор способа зарабатывать деньги, но и выбор образа жизни, системы ценностей, социальной роли.

Российские исследования показывают, что современные юноши и девушки сталкиваются с особыми трудностями профессионального выбора. Быстро меняющийся рынок труда, появление новых профессий, размывание традиционных карьерных траекторий усложняют процесс самоопределения.

Романтические отношения приобретают в юношеском возрасте особое значение. Первая любовь — это не только сильное эмоциональное переживание, но и важный опыт построения близких отношений. Юноша учится доверять другому человеку, заботиться о нем, жертвовать своими интересами ради общих.

Мировоззрение в юношеском возрасте становится более целостным и устойчивым. Юноша формирует свою систему взглядов на мир, определяет жизненные принципы и идеалы. Это мировоззрение может кардинально отличаться от родительского — и это нормально. Каждое поколение должно выработать собственное понимание мира.

Юношеский максимализм — характерная черта этого возраста. Юноша мыслит категориями «все или ничего», не признает компромиссов и полутонов. Эта особенность может приводить к конфликтам, но она же делает юношу способным на подвиги, на радикальные изменения в своей жизни.

Кризис юношеского возраста связан с необходимостью выхода во взрослую жизнь. Приходится делать серьезные выборы, брать на себя ответственность, расставаться с детскими иллюзиями. Не все юноши готовы к этому переходу, что может приводить к затяжным кризисам идентичности.

Формирование жизненных планов — важная задача юношеского возраста. Юноша должен не только выбрать профессию, но и определить, где и как он хочет жить, какую семью создать, какие цели поставить перед собой. Эти планы могут быть нереалистичными, но они необходимы для мотивации и самоорганизации.

Взрослость: время реализации и первые сомнения

Вступление во взрослость — переломный момент в жизни человека. Юношеские мечты и планы встречаются с реальностью, начинается период активной деятельности, создания семьи, профессионального становления. Но взрослость — не статичное состояние, а продолжающийся процесс развития со своими задачами, кризисами и достижениями.

Ранняя взрослость (18-30 лет) — время максимальной активности и оптимизма. Молодой взрослый полон энергии, верит в свои возможности, готов покорять мир. Основные задачи этого периода — профессиональное становление, создание семьи, достижение независимости от родителей.

Выбор профессии и начало карьеры — центральные темы ранней взрослости. Молодой специалист сталкивается с реальностью профессиональной деятельности, которая часто не соответствует ожиданиям, сформированным в студенческие годы. По данным российских HR-исследований, именно на этом этапе многие люди понимают, что выбрали не ту профессию.

Адаптация к профессиональной деятельности включает не только освоение конкретных навыков, но и вхождение в профессиональное сообщество, принятие его норм и ценностей. Молодой специалист учится работать в команде, строить отношения с коллегами и руководством, справляться с рабочим стрессом.

Создание семьи — еще одна важнейшая задача ранней взрослости. Выбор спутника жизни, заключение брака, рождение детей кардинально меняют жизнь человека. Современные российские исследования фиксируют трансформацию семейных моделей: увеличивается возраст вступления в брак, растет число незарегистрированных союзов, меняется отношение к родительству.

Психологическое отделение от родительской семьи — важный процесс ранней взрослости. Молодой взрослый должен стать самостоятельным не только экономически, но и эмоционально. Это не означает разрыв отношений с родителями, а изменение их характера — от зависимых к партнерским.

Дружба в ранней взрослости приобретает новые характеристики. Если в юности дружба строилась на основе эмоциональной близости и общих интересов, то во взрослости добавляются критерии надежности, взаимопомощи, схожести жизненных позиций. Круг друзей обычно сужается, но отношения становятся более глубокими и устойчивыми.

Кризис тридцати лет — первый серьезный кризис взрослой жизни. К тридцати годам человек подводит первые итоги: что удалось достичь, что не получилось, правильные ли выборы были сделаны. По данным ВЦИОМ, 31% россиян считают возраст 30-40 лет наиболее подверженным кризисам.

Средняя взрослость (30-45 лет) — период максимальной продуктивности и ответственности. Человек находится на пике своих физических и интеллектуальных возможностей, занимает ответственные позиции в профессии, воспитывает детей, заботится о престарелых родителях. Это время «сэндвич-поколения», зажатого между потребностями детей и родителей.

Профессиональное развитие в средней взрослости характеризуется достижением мастерства. Человек становится экспертом в своей области, может выступать наставником для молодых коллег. Однако появляются и новые вызовы: необходимость постоянного обучения, адаптации к технологическим изменениям, конкуренция с более молодыми специалистами.

Семейная жизнь в средней взрослости сталкивается с новыми задачами. Воспитание подростков требует иных подходов, чем воспитание маленьких детей. Супружеские отношения нуждаются в обновлении — после лет, посвященных преимущественно детям, супруги должны заново открыть друг друга.

Кризис среднего возраста (40-50 лет) — один из самых изученных и обсуждаемых кризисов взрослой жизни. По российским данным, более 40% наших соотечественников испытывали этот кризис. Он связан с переоценкой жизненных достижений, осознанием ограниченности времени, поиском нового смысла существования.

Признаки кризиса среднего возраста многообразны: неудовлетворенность достигнутыми результатами, сомнения в правильности сделанного выбора, стремление к кардинальным переменам. 60% опрошенных россиян считают, что не добились значительных профессиональных успехов, 50% признались, что не смогли воплотить юношеские мечты.

Мужчины и женщины по-разному переживают кризис среднего возраста. Мужчины чаще бросаются в крайности: покупают спортивные машины, заводят романы с молодыми партнершами, увлекаются экстремальными видами спорта. Женщины склонны к самоанализу, болезненно переживают возрастные изменения внешности, ищут новые сферы самореализации.

Российские исследования показывают, что кризис среднего возраста чаще всего проявляется в профессиональной сфере. Человек может внезапно бросить стабильную работу, кардинально сменить сферу деятельности, начать собственный бизнес. Такие решения иногда оказываются успешными, но могут привести и к серьезным жизненным потрясениям.

Физические изменения в среднем возрасте также влияют на психологическое состояние. Снижение физической выносливости, первые серьезные проблемы со здоровьем, изменения внешности напоминают о старении и смертности. Это может вызывать тревогу, депрессивные настроения, стремление «догнать» упущенную молодость.

Позитивные аспекты среднего возраста часто недооценивают. Это время максимального жизненного опыта, мудрости, материальной стабильности. Человек знает себя, понимает свои сильные и слабые стороны, может принимать взвешенные решения. Многие люди именно в среднем возрасте находят свое истинное призвание и достигают наибольших успехов.

Отношения с детьми в среднем возрасте родителей становятся более партнерскими. Взрослые дети могут стать настоящими друзьями и поддержкой. Появление внуков открывает новые возможности для самореализации и получения радости.

Забота о престарелых родителях — еще одна характерная задача среднего возраста. Человек учится принимать новые роли, справляться с потерями, находить ресурсы для поддержки близких. Этот опыт часто способствует личностному росту и переосмыслению жизненных приоритетов.

Зрелость и мудрость: новые горизонты развития

Поздняя взрослость и старость долгое время рассматривались как период угасания и деградации. Однако современные исследования кардинально меняют это представление. Старение — не конец развития, а новый этап со своими возможностями, задачами и достижениями.

Поздняя зрелость (45-65 лет) — время переосмысления жизненных приоритетов и поиска новых смыслов. Западные психологи называют этот период «возрастом творческого опыта», подчеркивая его потенциал для личностного роста. Человек освобождается от многих социальных ролей и обязанностей, получает возможность заняться тем, что действительно важно для него.

Профессиональная деятельность в поздней зрелости может принимать новые формы. Многие люди становятся наставниками, консультантами, экспертами в своей области. Накопленный опыт и знания позволяют им работать более эффективно, несмотря на возможное снижение физических возможностей. Некоторые открывают в себе новые таланты и кардинально меняют профессиональную траекторию.

Семейные роли также трансформируются. Супруги, прожившие вместе десятилетия, могут заново открыть друг друга, когда дети покидают родительский дом. Роль бабушек и дедушек дает новые возможности для эмоциональной близости и передачи жизненного опыта.

Российские исследования показывают, что качество жизни в поздней зрелости во многом зависит от подготовки к этому периоду. Люди, которые заранее планировали выход на пенсию, развивали хобби, поддерживали социальные связи, легче адаптируются к новым условиям.

Старость (65+ лет) — заключительный этап жизненного цикла, имеющий свои особенности и задачи. Согласно российской классификации, выделяют пожилой возраст (60-75 лет), старость (75-90 лет) и долгожительство (свыше 90 лет). Каждый подпериод характеризуется специфическими психологическими особенностями.

Главная задача старости — интеграция жизненного опыта и принятие прожитой жизни. Эрик Эриксон назвал это достижением «эго-интеграции» в противоположность отчаянию. Человек должен принять свою жизнь такой, какой она была, найти в ней смысл и ценность, простить себе ошибки и неудачи.

Физические изменения в старости неизбежны, но их темп и выраженность индивидуальны. По данным российских исследований, «граница старости» за последние 30 лет сдвинулась на 3 года вперед — современные 68-летние имеют такие же показатели здоровья, как 65-летние 30 лет назад. Это свидетельствует об улучшении качества жизни и медицинского обслуживания.

Когнитивные функции в старости изменяются неравномерно. Механическая память и скорость обработки информации могут снижаться, но логическая память, накопленные знания и мудрость часто сохраняются или даже увеличиваются. Современные исследования показывают, что регулярная интеллектуальная активность помогает поддерживать когнитивные функции на высоком уровне.

Эмоциональная сфера в старости может стать более стабильной и позитивной. Пожилые люди часто лучше регулируют свои эмоции, меньше подвержены стрессу, больше ценят положительные моменты жизни. Это явление получило название «позитивного эффекта старения».

Социальные отношения в старости требуют перестройки. Круг общения обычно сужается, но оставшиеся отношения становятся более значимыми и глубокими. Особую важность приобретает общение с ровесниками, которые понимают специфические проблемы и переживания этого возраста.

Выход на пенсию — серьезный жизненный переход, требующий психологической адаптации. Потеря профессиональной роли может восприниматься как утрата части идентичности. Важно заранее подготовиться к этому периоду, найти новые сферы активности и самореализации.

Российский индекс активного долголетия составляет лишь 29,5% при максимальных 100%. Это свидетельствует о серьезных проблемах в обеспечении качества жизни пожилых людей. Основные проблемы — низкая продолжительность жизни, недоступность медицинской помощи, ограниченные возможности для активной деятельности.

Вместе с тем, у российских пожилых людей есть и сильные стороны: высокий уровень образования и относительная физическая безопасность. Многие пожилые россияне остаются активными, занимаются творчеством, путешествуют, осваивают новые технологии.

Подготовка к смерти — деликатная, но важная задача старости. Принятие конечности существования парадоксальным образом может обогатить оставшуюся жизнь, сделать ее более осмысленной и ценной. Люди, которые не боятся говорить о смерти, часто живут более полной и насыщенной жизнью.

Передача опыта следующим поколениям — одна из важнейших функций старости. Пожилые люди становятся хранителями семейной истории, традиций, культурных ценностей. Их рассказы и советы помогают молодым лучше понять себя и свое место в мире.

Феномен долгожительства привлекает особое внимание исследователей. Долгожители часто демонстрируют удивительную психологическую устойчивость, оптимизм, способность адаптироваться к изменениям. Изучение их опыта помогает понять секреты активного и здорового старения.

Факторы, влияющие на изменения личности

Развитие личности — результат сложного взаимодействия множества факторов. Российская психологическая школа всегда подчеркивала системный характер этого процесса, отвергая как чисто биологические, так и исключительно социальные объяснения. Понимание механизмов влияния различных факторов помогает лучше осознать логику собственного развития.

Биологические факторы создают основу для развития личности. Генетическая программа определяет темперамент, особенности нервной системы, предрасположенность к определенным заболеваниям. Современные нейропсихологические исследования показывают, что мозг продолжает развиваться и изменяться на протяжении всей жизни.

Нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи — сохраняется от рождения до глубокой старости. Это означает, что биологические ограничения не являются абсолютными — человек может развиваться и изменяться в любом возрасте. Опыт, обучение, социальное взаимодействие буквально меняют структуру мозга.

Физическое здоровье существенно влияет на психологическое развитие. Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения могут ограничивать возможности человека, но не предопределяют его личностное развитие. Многие люди с серьезными физическими ограничениями демонстрируют удивительную силу духа и способность к росту.

Социокультурные факторы играют определяющую роль в формировании личности. Семья, школа, профессиональная среда, культурные традиции создают контекст развития. Российские психологи особо подчеркивали роль социальной ситуации развития — специфического для каждого возраста соотношения внешних и внутренних условий.

Семья — первая и наиболее значимая среда развития личности. Стиль воспитания, семейные ценности, качество отношений между родителями формируют базовые установки ребенка по отношению к миру и к себе. Современные российские исследования фиксируют трансформацию семейных моделей, что влияет на процессы социализации детей.

Образование играет ключевую роль в интеллектуальном и личностном развитии. Российская система образования традиционно ориентирована на формирование не только знаний, но и мировоззрения, нравственных качеств. Качество образования и возможности для самообразования во многом определяют жизненные перспективы человека.

Профессиональная деятельность становится важнейшим фактором развития личности во взрослом возрасте. Профессия не только обеспечивает материальное благополучие, но и формирует идентичность, систему ценностей, круг общения. Смена профессии или потеря работы могут кардинально изменить траекторию личностного развития.

Культурно-исторический контекст задает рамки и возможности для развития личности. Люди, выросшие в разные исторические эпохи, имеют различный опыт, ценности, жизненные стратегии. Российское общество за последние десятилетия пережило кардинальные изменения, что повлияло на развитие целых поколений.

Поколенческие различия особенно заметны в современной России. «Поколенческие разрывы» создают напряженность в обществе, но одновременно стимулируют социальные изменения. Каждое поколение формируется под влиянием уникального набора исторических событий и социальных условий.

Социально-экономический статус семьи значительно влияет на развитие личности. Доступность качественного образования, медицинской помощи, культурных ресурсов создает различные стартовые условия для детей из разных социальных слоев. Однако высокий социально-экономический статус не гарантирует успешного развития личности.

Гендерные различия в развитии личности обусловлены как биологическими, так и социокультурными факторами. Традиционные гендерные роли меняются, но их влияние на формирование личности остается значительным. Современные исследования показывают, что различия между мужчинами и женщинами в психологическом развитии часто преувеличиваются.

Случайные события и кризисные ситуации могут кардинально изменить траекторию развития личности. Болезнь, потеря близкого, неожиданная удача или неудача заставляют пересматривать жизненные приоритеты. Способность справляться с кризисами и извлекать из них уроки — важная характеристика зрелой личности.

Собственная активность человека — решающий фактор личностного развития. Человек не является пассивным продуктом внешних влияний — он активно выбирает, интерпретирует, преобразует воздействующие на него факторы. Способность к саморазвитию, самообразованию, самоизменению отличает зрелую личность.

Жизненные выборы и решения формируют уникальную траекторию развития каждого человека. Выбор профессии, спутника жизни, места жительства, системы ценностей создает индивидуальный жизненный путь. Даже люди, выросшие в похожих условиях, могут кардинально различаться благодаря сделанным выборам.

Рефлексия и самопознание — важнейшие инструменты личностного развития. Способность анализировать собственные мотивы, переживания, поступки позволяет человеку сознательно направлять свое развитие. Российские психологи традиционно подчеркивали роль самосознания в формировании личности.

Социальная поддержка и качество межличностных отношений существенно влияют на личностное развитие. Наличие близких людей, способных понять и поддержать, помогает преодолевать кризисы и реализовывать потенциал. Одиночество и социальная изоляция, напротив, могут затормозить развитие или направить его по деструктивному пути.

Современные вызовы развития личности в российском контексте

Современная Россия переживает период интенсивных социальных трансформаций, которые создают новые условия для развития личности. Технологическая революция, глобализация, изменение семейных моделей, экономическая нестабильность — все эти факторы влияют на то, как формируется и развивается личность современного россиянина.

Цифровая революция кардинально изменила среду развития детей и подростков. Современные дети растут в окружении гаджетов, социальных сетей, виртуальной реальности. Это открывает новые возможности для обучения и общения, но создает и новые риски: интернет-зависимость, кибербуллинг, информационные перегрузки.

Российские исследования показывают, что длительное использование цифровых устройств может влиять на развитие когнитивных функций у детей. Снижается способность к длительной концентрации, ухудшается качество глубокого чтения, меняются паттерны социального взаимодействия. Вместе с тем, цифровые технологии развивают навыки многозадачности и быстрого переключения внимания.

Изменения в системе образования влияют на интеллектуальное и личностное развитие молодого поколения. Переход к ЕГЭ, внедрение цифровых технологий в учебный процесс, изменение роли учителя создают новую образовательную среду. Эти изменения имеют как позитивные, так и негативные последствия для развития личности.

Трансформация семейных моделей существенно влияет на социализацию детей. Растет число неполных семей, откладывается рождение детей, изменяются гендерные роли родителей. Эти процессы создают новые вызовы для детского развития, но также открывают возможности для более гибких и индивидуализированных подходов к воспитанию.

Экономическая нестабильность и неопределенность будущего влияют на жизненные стратегии молодых людей. Традиционные модели карьерного роста становятся менее актуальными, растет популярность фриланса и предпринимательства. Молодые люди вынуждены быть более гибкими и адаптивными, но это может приводить к повышенной тревожности и неуверенности в будущем.

Кризис среднего возраста в современной России приобретает особую остроту. Быстрые социальные изменения делают многие профессиональные навыки устаревшими, требуют постоянного переобучения. По данным исследований, более 40% россиян испытывали кризис среднего возраста, причем основной причиной является неудовлетворенность профессиональными достижениями.

Российские исследования фиксируют специфические особенности переживания возрастных кризисов. В условиях социальной нестабильности кризисы могут наступать раньше или позже традиционных сроков, протекать более остро, затягиваться на длительное время. Чаще всего россияне сталкиваются с кризисами в возрасте 30-40 лет (31% случаев) и 40-50 лет (30% случаев).

Система психологической помощи в России активно развивается, но пока не полностью удовлетворяет потребности населения. Действуют службы психологической помощи в университетах, школах психотерапии и консультирования, но доступность квалифицированной помощи остается ограниченной. Многие россияне по-прежнему относятся к психологической помощи с недоверием.

Старение населения создает новые вызовы для общества и индивидуального развития. Доля людей старше 65 лет в России выросла с 13% в 2014 году до 17% в 2023 году. Это требует пересмотра подходов к поддержке пожилых людей, создания условий для активного долголетия.

Качество жизни российских пожилых людей остается проблемной зоной. Индекс активного долголетия в России составляет лишь 29,5% при максимальных 100%. Основные проблемы — низкая продолжительность жизни (особенно у мужчин), недоступность медицинской помощи, ограниченные возможности для социальной активности.

Миграционные процессы влияют на развитие личности как мигрантов, так и принимающего сообщества. Адаптация к новой культурной среде, сохранение этнической идентичности, интеграция в российское общество — сложные задачи, требующие психологической поддержки. Межкультурное взаимодействие обогащает личностный опыт, но может создавать и конфликты идентичности.

Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на психологическое развитие всех возрастных групп. Изоляция, дистанционное обучение, экономические трудности, страх болезни создали новые стрессовые условия. Эти вызовы потребовали от людей мобилизации адаптивных ресурсов, развития новых навыков совладания со стрессом.

Изменение информационной среды влияет на формирование мировоззрения и ценностных ориентаций. Доступность разнообразной информации расширяет кругозор, но создает проблемы информационного хаоса и манипулирования сознанием. Развитие критического мышления и медиаграмотности становится важной задачей образования и самообразования.

Экологические проблемы и изменение климата влияют на психологическое состояние людей, особенно молодежи. «Экологическая тревожность» становится новым феноменом, влияющим на жизненные планы и стратегии. Вместе с тем, экологические вызовы стимулируют развитие социальной ответственности и активной гражданской позиции.

Российские психологи активно изучают эти новые явления и разрабатывают подходы к поддержке личностного развития в изменяющихся условиях. Создаются новые программы психологической помощи, адаптированные к современным вызовам. Особое внимание уделяется профилактике кризисных состояний и развитию ресурсов совладания со стрессом.

Важнейшей задачей становится подготовка людей к жизни в условиях неопределенности и быстрых изменений. Развитие адаптивности, креативности, способности к непрерывному обучению — ключевые компетенции современного человека. Российская психология накопила богатый опыт исследования развития личности в сложных социальных условиях, который может быть востребован в современной ситуации.

Практические рекомендации для каждого этапа жизни

Понимание закономерностей развития личности — это не только теоретический интерес, но и практическая необходимость. Знание особенностей каждого возрастного этапа помогает лучше понимать себя и своих близких, принимать более осознанные решения, эффективнее справляться с кризисами.

Детство и подростковый возраст: создание фундамента

Для родителей и педагогов важно понимать, что каждый возрастной период имеет свои задачи и особенности. Попытки ускорить развитие или, наоборот, задержать ребенка на предыдущем этапе могут нанести вред формированию личности.

В раннем детстве (0-3 года) основное внимание должно уделяться формированию базового доверия к миру. Эмоциональная отзывчивость родителей, стабильность отношений, безопасная среда — основы здорового развития. Не стоит бояться «избаловать» маленького ребенка вниманием и лаской — в этом возрасте потребность в эмоциональной близости является базовой.

Дошкольный возраст (3-7 лет) — время развития через игру. Важно обеспечить ребенку разнообразные возможности для игровой деятельности: ролевые игры, конструирование, творчество. Не следует чрезмерно увлекаться ранним обучением — попытки превратить дошкольника в школьника могут нарушить естественный ход развития.

Младший школьный возраст (7-11 лет) требует поддержки учебной мотивации. Важно помочь ребенку почувствовать радость познания, не сводя обучение к погоне за оценками. Формирование навыков самоорганизации, умения учиться — приоритетные задачи этого периода.

Подростковый возраст (11-17 лет) — время особых вызовов для родителей и педагогов. Стремление к независимости и протестное поведение — нормальные проявления развития, а не признаки «плохого воспитания». Важно сохранять контакт с подростком, предоставляя ему постепенно расширяющуюся свободу выбора и ответственность за свои решения.

Поддержка в формировании идентичности — ключевая задача работы с подростками. Помогите им исследовать различные возможности, не навязывая готовых решений. Доверие и уважение к подростку как к формирующейся личности — основа конструктивных отношений.

Молодая взрослость: время выборов и самоопределения

Ранняя взрослость (18-30 лет) — период важнейших жизненных выборов. Молодым людям важно понимать, что не все решения нужно принимать немедленно и окончательно. Современная жизнь предоставляет больше возможностей для изменения траектории, чем предыдущим поколениям.

При выборе профессии важно учитывать не только материальные соображения, но и личные интересы, ценности, способности. Карьера — это марафон, а не спринт. Важнее найти сферу, которая будет приносить удовлетворение на протяжении многих лет.

Создание семьи — серьезное решение, требующее психологической зрелости. Важно научиться строить здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке. Романтическая любовь — хорошее начало, но долгосрочные отношения требуют работы над собой и совместного роста.

Финансовая грамотность и планирование будущего — важные навыки молодой взрослости. Умение управлять деньгами, создавать резервы, инвестировать в свое развитие — основа материальной независимости.

Средний возраст: переоценка и новые возможности

Средняя взрослость (30-50 лет) — время максимальной продуктивности, но и повышенного стресса. Важно находить баланс между различными сферами жизни: работой, семьей, личными интересами, здоровьем.

Кризис среднего возраста — нормальное явление, которого не стоит бояться. Это возможность пересмотреть жизненные приоритеты, внести необходимые коррективы в жизненную траекторию. Важно подходить к этому процессу осознанно, избегая импульсивных решений, которые могут навредить.

При переоценке профессиональных достижений стоит помнить, что успех имеет много измерений. Не только карьерный рост и материальное благополучие, но и личностное развитие, качество отношений, вклад в воспитание детей, помощь другим людям — все это формы успеха.

Забота о здоровье становится особенно важной в среднем возрасте. Регулярные медицинские обследования, здоровый образ жизни, физическая активность — инвестиции в качество жизни в старшем возрасте.

Развитие новых навыков и интересов поможет справиться с ощущением рутины и застоя. Непрерывное обучение, хобби, путешествия, творчество — источники вдохновения и роста.

Поздняя взрослость и старость: мудрость и принятие

Подготовка к выходу на пенсию должна начинаться заранее. Важно не только обеспечить материальную основу, но и найти новые сферы активности, которые придадут смысл жизни после завершения профессиональной карьеры.

Поддержание социальных связей критически важно для психологического благополучия в старшем возрасте. Одиночество — один из главных факторов риска для здоровья пожилых людей. Важно активно поддерживать отношения с семьей, друзьями, участвовать в общественной жизни.

Физическая активность и интеллектуальная стимуляция помогают замедлить возрастные изменения. Регулярные упражнения, чтение, решение головоломок, изучение нового — эффективные способы поддержания когнитивных функций.

Принятие возрастных изменений и ограничений — важная психологическая задача старости. Это не означает пассивность, а скорее мудрое использование имеющихся ресурсов. Фокус смещается с количественных показателей (скорость, сила, объем памяти) на качественные (мудрость, опыт, глубина понимания).

Передача опыта молодым поколениям может стать важным источником смысла в старшем возрасте. Наставничество, волонтерство, участие в воспитании внуков — способы оставаться нужным и полезным.

Универсальные принципы здорового развития личности

Независимо от возраста, существуют общие принципы, способствующие здоровому развитию личности:

Самопознание и рефлексия — основа осознанной жизни. Регулярно анализируйте свои мотивы, чувства, поступки. Что движет вами? Что приносит настоящее удовлетворение? К чему вы стремитесь?

Принятие ответственности за свою жизнь — признак психологической зрелости. Избегайте позиции жертвы, ищите возможности влиять на обстоятельства, делайте осознанные выборы.

Развитие эмоционального интеллекта поможет лучше понимать себя и других. Учитесь распознавать и регулировать свои эмоции, развивайте эмпатию и навыки общения.

Поддержание баланса между стабильностью и изменениями. Слишком много перемен создает стресс, но застой ведет к деградации. Ищите оптимальный ритм развития для себя.

Инвестирование в отношения — один из самых надежных источников счастья и психологического благополучия. Качественные отношения с близкими людьми важнее материальных достижений для долгосрочного благополучия.

Сохранение любопытства и открытости новому опыту. Готовность учиться, исследовать, пробовать новое поддерживает витальность и препятствует преждевременному старению.

В кризисные моменты помните: изменения — это возможности для роста. Кризисы болезненны, но они часто открывают новые горизонты развития, помогают обнаружить скрытые ресурсы, переосмыслить жизненные приоритеты.

Заключение: река жизни продолжает течь

Мы завершаем наше путешествие по лабиринтам развития человеческой личности, и перед нами открывается удивительная картина. Жизнь каждого человека — это уникальная история трансформаций, где нет двух одинаковых сюжетов, но есть общие закономерности и универсальные вызовы.

Российская психологическая школа внесла неоценимый вклад в понимание этих процессов. От культурно-исторической теории Выготского до современных нейропсихологических исследований — отечественная наука последовательно отстаивала идею о том, что личность формируется в социальном взаимодействии, развивается через деятельность и сохраняет способность к изменениям на протяжении всей жизни.

Данные современных исследований подтверждают: развитие не заканчивается с достижением физической зрелости. 78% россиян верят в возрастные кризисы, 27% проходили их лично — это свидетельство того, что трансформации личности продолжаются всю жизнь. Каждый возрастной этап ставит перед нами новые задачи, открывает новые возможности, требует освоения новых ролей.

Мы видели, как беспомощный младенец постепенно превращается в активного исследователя мира, как игривый дошкольник становится ответственным учеником, как бунтующий подросток находит свою идентичность. Мы проследили путь молодого взрослого от первых самостоятельных шагов до кризиса среднего возраста, от переосмысления достижений до обретения мудрости в старости.

Но самое важное открытие заключается в том, что каждый кризис, каждая трудность — это не препятствие, а возможность для роста. Кризис трех лет учит самостоятельности, подростковый кризис — формированию идентичности, кризис среднего возраста — переоценке жизненных приоритетов. Даже старость — не конец развития, а новый этап со своими задачами и возможностями.

Современные вызовы делают понимание этих процессов еще более актуальным. Цифровая революция, социальные трансформации, экономическая нестабильность создают новые условия для развития личности. Нам нужно учиться жить в мире постоянных изменений, сохраняя при этом внутреннюю устойчивость и способность к росту.

Российский опыт исследования развития личности в сложных социально-исторических условиях особенно ценен сегодня. Наши психологи изучали формирование человека в периоды революций, войн, социальных трансформаций. Этот опыт показывает удивительную способность человеческой личности адаптироваться, развиваться и находить смысл даже в самых трудных обстоятельствах.

Что же мы можем взять из этого знания для практической жизни? Прежде всего — понимание того, что изменения неизбежны и нормальны. Не стоит бояться кризисов и трансформаций — они часть естественного процесса развития. Важно встречать их с открытостью, готовностью учиться и расти.

Второй важный урок — значение социальных связей и поддержки. Человек развивается не в изоляции, а в отношениях с другими людьми. Качество этих отношений во многом определяет траекторию нашего роста. Инвестирование в близкие отношения — одно из самых мудрых решений, которые мы можем принять.

Третий урок касается ответственности за собственное развитие. Хотя внешние обстоятельства влияют на нас, последнее слово остается за нами самими. Мы можем выбирать, как реагировать на вызовы, какие уроки извлекать из опыта, в каком направлении двигаться дальше.

Российские данные о низком качестве жизни пожилых людей (индекс активного долголетия 29,5%) напоминают нам о важности подготовки к каждому этапу жизни. Нельзя жить только сегодняшним днем — важно думать о долгосрочных последствиях своих решений, инвестировать в здоровье, отношения, навыки, которые пригодятся в будущем.

Но самый главный вывод, который мы можем сделать, — это признание бесконечной ценности и уникальности каждой человеческой жизни. Каждая биография — это неповторимый эксперимент, каждая личность — уникальное произведение искусства, создаваемое в сотрудничестве биологии, социальной среды и индивидуальной воли.

Татьяна Марковна, с которой мы начинали наш рассказ, закрыла альбом с фотографиями и улыбнулась. Да, она изменилась за эти годы. Но это не потеря — это обретение. Каждый прожитый год добавил новые грани к ее личности, новый опыт, новое понимание. И впереди еще столько возможностей для роста, открытий, встреч.

Река жизни продолжает течь. Ее русло меняется, она встречает пороги и заводи, разливается озерами и сужается между скал. Но она никогда не останавливается, всегда движется вперед, к новым горизонтам. И в этом движении — вся красота и смысл человеческого существования.

Развитие личности — не проблема, которую нужно решить, а тайна, которую нужно проживать. Каждый день приносит новые возможности стать чуть-чуть лучше, чуть-чуть мудрее, чуть-чуть более человечными. И в этом непрерывном процессе становления — наше призвание и наша радость.

Источники

- Бодалёв, А.А. Общая психодиагностика / А.А Бодалёв. – СПб.: Речь, 2000.

- Выготский, Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 4 : Детская психология / Л. С. Выготский ; под ред. Д.Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984.

- Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2005.

- Мясищев, В.Н. Психология отношений / В.Н. Мясищев. – Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2003.

- Реан, А.А. Психология человека от рождения до смерти / А.А. Реан. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002.

- Фельдштейн, Д.И. Теория и периодизация социального развития индивида. – 2024. – https://spravochnick.ru/psihologiya/teoriya_i_periodizaciya_socialnogo_razvitiya_individa_d_i_feldshteyna/

- ВЦИОМ. Кризис среднего возраста: миф или реальность? – 2021. – https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/krizis-srednego-vozrasta-mif-ili-realnost

- НИУ ВШЭ. Качество жизни пожилых россиян за десятилетие почти не повысилось. – 2022. – https://www.rbc.ru/economics/1...