Смех — единственное, что объединяет современного подростка, листающего TikTok, с древнегреческим крестьянином, который две с половиной тысячи лет назад хохотал над комедиями Аристофана. Юмор оказался самой устойчивой формой человеческого самовыражения, пережившей империи, революции и технологические перевороты. Но как менялись формы смеха? Что заставляло хохотать людей в разные эпохи? И почему то, что кажется нам безобидной шуткой, когда-то могло стоить человеку жизни?

Путь от древних дионисийских празднеств до вирусных мемов — это не просто история развлечений. Это летопись того, как общество говорило правду о самом себе, используя смех как оружие, зеркало и лекарство одновременно. В каждой эпохе юмор становился способом сказать то, что нельзя было произнести всерьёз, критиковать то, что нельзя было критиковать открыто, и объединить людей вокруг общего понимания абсурда.

История смеха — это история власти и сопротивления ей. Когда афинские комедиографы высмеивали политиков на театральной сцене, они закладывали основы того, что сегодня называется политической сатирой. Когда средневековые шуты позволяли себе то, за что простолюдинов могли казнить, они создавали прототип современного стендапа. А когда русские лубочники эпохи Петра Первого распространяли сатирические картинки, они предвосхищали эру интернет-мемов — только печатались эти «мемы» на берёзовой коре.

Каждая форма юмора несла в себе отпечаток своего времени. Древнегреческая комедия была прямой и беспощадной — в условиях демократии можно было открыто смеяться над любым гражданином. Средневековый карнавал позволял на короткое время перевернуть мир с ног на голову — в обществе строгой иерархии это был единственный способ выпустить пар. Ренессансная комедия стала утончённой и многослойной — образованная публика требовала сложных шуток. А современный интернет-юмор стал мгновенным и глобальным — в мире, где информация распространяется со скоростью света, и шутки должны успевать за ритмом времени.

Смех как зеркало эпохи: древнегреческие корни комедии

В 425 году до нашей эры афинянин по имени Дикеополь вышел на сцену театра Диониса и заявил зрителям, что заключил личный мир со Спартой. Это был главный герой комедии Аристофана «Ахарняне» — первой из дошедших до нас комедий великого мастера античного смеха. Зрители покатывались от хохота, хотя за стенами театра бушевала Пелопоннесская война, а критика внешней политики Афин могла закончиться изгнанием или даже смертью.

Но на театральных подмостках действовали особые законы. Здесь, в священном пространстве праздника Диониса, смех получал неприкосновенность. Комедия родилась не как развлечение, а как политический и социальный институт древнегреческой демократии — способ публично высказать то, что в обычной жизни могло быть опасным.

Корни комедии уходили в дионисийские празднества — шумные деревенские шествия с непристойными песнями и плясками. Само слово «комедия» происходит от греческих слов «комос» (весёлое шествие) и «одэ» (песня). Первоначально это были импровизированные выступления ряженых, которые собирались возле домов богачей и распевали обличительные куплеты, высмеивая жадность, глупость или разврат хозяев.

Но то, что начиналось как стихийное народное творчество, постепенно превратилось в изощрённое искусство. В 487 или 486 году до нашей эры государство официально включило комедию в программу Великих Дионисий — главного театрального фестиваля Афин. С этого момента комедиографы получили право на три дня в году говорить гражданам всё, что думают об их жизни, политике и нравах.

Аристофан довёл античную комедию до совершенства. В его пьесах высмеивались не абстрактные пороки, а конкретные люди — политики, философы, поэты. В комедии «Всадники» он вывел на сцену Клеона, влиятельного демагога, в виде наглого раба, который обманывает своего слепого хозяина-демос (народ). В «Облаках» под комическими масками выступали Сократ и его ученики — Аристофан обвинял философов в том, что они развращают молодёжь софистикой.

Структура аристофановской комедии была строго регламентирована, но это не мешало автору проявлять блестящую изобретательность. После пролога, где объяснялась фантастическая ситуация, следовал парод — торжественный выход хора, часто в костюмах животных (лягушки, птицы, осы). Затем шёл агон — словесное состязание между противниками, где сталкивались разные точки зрения на актуальные проблемы. Кульминацией становилась парабаза — момент, когда хор обращался прямо к зрителям от имени автора, высказывая его политические взгляды.

Особую остроту античной комедии придавала её безграничная свобода. Актёры выступали с привязанными кожаными фаллосами, в их речи изобиловали самые грубые ругательства и сексуальные шутки. Но эта внешняя непристойность была формой серьёзного политического высказывания. «Лягушки» Аристофана, поставленные в 405 году до нашей эры, пользовались таким успехом, что их показали дважды — случай беспрецедентный для греческого театра.

В этой комедии бог Дионис спускается в подземное царство, чтобы вернуть в Афины лучшего трагического поэта. В Аиде разгорается спор между Эсхилом и Еврипидом о том, кто из них достоин воскрешения. Но настоящим предметом дискуссии становится вопрос о том, каким должно быть искусство в кризисную эпоху — возвышенным и героическим или современным и психологически достоверным. Аристофан встал на сторону Эсхила, призывая сограждан вернуться к традиционным ценностям.

Комедия «Лягушки» стала не просто развлечением, а политическим манифестом. В ней прозвучал призыв к амнистии политических изгнанников и реформе военного флота — именно те меры, которые могли спасти Афины от поражения в Пелопоннесской войне. Зрители услышали в ней голос здравого смысла, и комедия получила небывалую честь — повторную постановку.

Античная комедия создала классический образец политической сатиры — искусства говорить правду через смех. Её авторы понимали, что юмор может быть острее любого оружия, но при этом не вызывает такого сопротивления, как прямое обличение. Смеясь над Клеоном или Сократом, зрители не просто развлекались — они участвовали в общественном диалоге, формировали общественное мнение, влияли на политический процесс.

Когда Афины проиграли Пелопоннесскую войну и потеряли политическую свободу, изменилась и комедия. Новая аттическая комедия времён Менандра отказалась от политической сатиры и сосредоточилась на частной жизни — любовных интригах, семейных конфликтах, бытовых курьёзах. Эта перемена стала символической: без политической свободы не может быть и свободы смеха.

Карнавал как антимир: смех в средневековой культуре

В 1347 году чума пришла в Европу и за четыре года унесла треть населения континента. Смерть стала повседневностью, а жизнь — случайным подарком судьбы. Казалось бы, в такую эпоху не до смеха. Но именно тогда, в самые мрачные века европейской истории, родилась одна из самых жизнеутверждающих форм народной культуры — карнавал.

Средневековый смех был парадоксален. С одной стороны, официальная церковная культура относилась к нему с глубоким подозрением. «Иисус никогда не смеялся», — напоминали проповедники пастве, призывая сосредоточиться на грехах и покаянии. Смех считался отвлечением от мыслей о вечности, соблазном плоти, дьявольским искушением.

С другой стороны, народ не мог жить без смеха. И церковь была вынуждена с этим считаться. Возникла уникальная система «разрешённого безумия» — специальных дней и праздников, когда строгие правила средневековой жизни временно отменялись. Карнавал стал официально узаконенной формой анархии, контролируемого хаоса, перевёрнутого мира.

В дни карнавала всё становилось наоборот. Нищие наряжались королями, короли — шутами. Церковные службы пародировались до богохульства. Монахи пели непристойные песни, а миряне читали проповеди. Избирались «шутовские короли» и «папы дураков», которые издавали комические указы и вершили смехотворный суд. Мир буквально переворачивался с ног на голову, и в этом перевороте крылась глубокая социальная мудрость.

Карнавал был не просто развлечением — он был социальным клапаном, позволявшим выпустить накопившееся недовольство. В обществе жёсткой иерархии, где каждый знал своё место от рождения до смерти, несколько дней «освящённого безумия» помогали людям не сойти с ума от несвободы. Можно было безнаказно высмеять барона, епископа или даже короля — при условии, что это происходило в карнавальной маске и в положенное время.

Михаил Бахтин, исследовавший средневековую смеховую культуру, назвал карнавал «второй жизнью народа». В отличие от официальной культуры, построенной на принципах иерархии, благочестия и серьёзности, карнавальная культура провозглашала равенство, телесность и смех. Если официальный мир стремился к вечности и неизменности, то карнавальный мир праздновал изменчивость, обновление, постоянное становление.

Центральной фигурой средневекового смеха стал шут — человек, который получал право говорить правду под видом глупости. В отличие от остальных подданных, шут мог критиковать короля, высмеивать придворных, обличать социальную несправедливость. Его защищала «привилегия безумия» — считалось, что дурак не отвечает за свои слова, поэтому его нельзя наказывать за дерзость.

Шуты были не просто развлекателями — они были неофициальными политическими комментаторами. Их острословие часто оказывалось более точной характеристикой происходящего, чем торжественные хроники. Когда английский король Ричард Львиное Сердце тратил казну на крестовые походы, а подданные голодали, именно шуты первыми заговорили о том, что страна нуждается в правителе, а не в крестоносце.

Народная смеховая культура проникала даже в самые серьёзные жанры. В церковных мистериях, рассказывавших о жизни Христа и святых, обязательно присутствовали комические эпизоды. Чёрт изображался не только страшным, но и смешным — неуклюжим, глупым, постоянно попадающим впросак. Смех становился способом победить страх смерти и дьявола.

Особенно ярко средневековый юмор проявился в жанре фаблио — коротких стихотворных рассказов, высмеивавших человеческие пороки. В них действовали хитрые крестьяне, обманывавшие глупых рыцарей, неверные жёны, одурачивавшие мужей, жадные купцы, попадавшиеся на собственную алчность. Фаблио создавали реалистический портрет средневекового общества — грубый, циничный, но жизнеутверждающий.

В этих историях торжествовала народная мудрость, которая ставила практический ум выше знатности происхождения. Простолюдин, который перехитрил барона, становился героем не потому, что боролся с социальной несправедливостью, а потому, что оказался умнее. Смех не призывал к революции — он предлагал индивидуальные способы выживания в несовершенном мире.

Средневековая смеховая культура заложила основы европейской сатирической традиции. Принцип карнавального переворачивания — изображения мира наоборот — стал классическим приёмом комедии. Образ мудрого шута, который говорит правду под маской глупости, перекочевал в творчество Шекспира, а оттуда — в современную культуру. А идея о том, что смех помогает человеку сохранить достоинство в невыносимых условиях, стала основой чёрного юмора.

Но самое главное — средневековье доказало, что смех неистребим. Даже в самые мрачные эпохи человек находит повод для смеха, и этот смех становится формой сопротивления мраку. Не случайно именно в Средние века родилась поговорка «Смех продлевает жизнь» — в условиях, когда жизнь была короткой и тяжёлой, смех действительно мог оказаться единственным лекарством.

Ренессанс юмора: от Шекспира к комедии дель арте

16 февраля 1601 года в лондонском театре «Глобус» состоялась премьера «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира — комедии, которая стала вершиной ренессансного искусства смеха. Зрители смеялись над запутанными любовными интригами, переодеваниями и недоразумениями, не подозревая, что присутствуют при рождении нового типа комедии — не обличающей, а праздничной, не разрушающей иллюзии, а создающей их.

Эпоха Возрождения кардинально изменила природу смеха. Если средневековый карнавал был протестом против официального мира, то ренессансная комедия создавала альтернативный мир — такой, каким он мог бы быть в идеале. Шекспировские комедии не критиковали действительность — они предлагали зрителям побывать в утопии, где добро всегда побеждает зло, любовь преодолевает препятствия, а недоразумения разрешаются счастливо.

Это была революция в понимании задач комедии. Античная комедия учила, средневековая — развлекала и утешала, а ренессансная — вдохновляла. Шекспир создал театр мечты, где люди могли на несколько часов забыть о жестокости реального мира и поверить в возможность гармонии.

Шекспировский юмор строился не на обличении пороков, а на радости жизни. Его шуты — Шут из «Как вам это понравится», Фесте из «Двенадцатой ночи», Тач-стон из других пьес — были не сатириками, а философами смеха. Они высмеивали не конкретные недостатки людей, а общечеловеческие слабости, превращая их из пороков в забавные особенности характера.

Особенность шекспировского юмора — его многослойность. В одной и той же реплике могли сочетаться грубоватая шутка для простолюдинов, изящный каламбур для образованной публики и философское наблюдение для думающих зрителей. Шекспир писал для театра, где рядом стояли аристократы и ремесленники, студенты университетов и неграмотные подмастерья — и умел найти смешное для каждого.

В «Сне в летнюю ночь» афинские ремесленники ставят трагедию о Пираме и Фисбе так неумело, что она превращается в комедию. Это пародия на дилетантский театр, понятная любому зрителю, который видел неудачные спектакли. Но одновременно это размышление о природе искусства — о том, как серьёзное может стать смешным, а смешное — трогательным.

Шекспир довёл до совершенства приём «играть роль в роли». Его героини переодеваются мужчинами (Виола в «Двенадцатой ночи», Розалинда в «Как вам это понравится»), что создавало дополнительный комический эффект — ведь женские роли в елизаветинском театре исполняли мальчики-актёры. Получалось, что мальчик играл девушку, которая притворялась юношей — такая игра с полом и идентичностью восхищала зрителей своей виртуозностью.

Параллельно с английской комедией в Италии развивалась комедия дель арте — импровизационный театр масок. Если Шекспир создавал психологически сложных персонажей, то комедия дель арте работала с типажами — влюблённым юношей, хвастливым воином, хитрым слугой, скупым стариком. Каждый актёр всю жизнь играл одну и ту же маску, доводя мастерство до виртуозности.

Арлекин, Пульчинелла, Коломбина, Панталоне — эти персонажи стали международными символами комедии. Они путешествовали по Европе вместе с итальянскими трупами, адаптируясь к местным условиям, но сохраняя узнаваемые черты. Комедия дель арте создала первый в истории интернациональный язык смеха.

Особенностью итальянской комедии была её импровизационность. Актёры получали лишь краткий сценарий — «канву», где указывались основные события сцены. Диалоги, шутки, комические трюки рождались прямо на сцене, в зависимости от настроения актёров и реакции публики. Это требовало огромного мастерства, но зато каждый спектакль был уникальным.

Французский театр XVII века, находившийся под влиянием классицизма, пошёл третьим путём. Мольер создал комедию характеров, где смеялись не над ситуациями, а над человеческими типами — скупцом, мизантропом, мещанином во дворянстве. Его герои были узнаваемы в любую эпоху, потому что воплощали вечные человеческие слабости.

Мольеровская комедия была социально острее шекспировской. Французский драматург не создавал идеальных миров — он высмеивал реальные пороки современного общества. Его «Тартюф» бил по лицемерию религиозных ханжей, «Дон Жуан» — по аристократическому распутству, «Мещанин во дворянстве» — по социальному снобизму.

Но и Мольер смеялся не со злобой, а с пониманием. Его Скупой или Мизантроп вызывали у зрителей не только смех, но и сочувствие. Комедиограф показывал, что человеческие пороки — это часто доведённые до абсурда достоинства. Скупость — это бережливость, мизантропия — это разочарование в людской подлости.

Эпоха Возрождения доказала, что смех может быть не только оружием, но и лекарством. Если средневековый карнавал помогал пережить тяготы жизни, то ренессансная комедия учила наслаждаться жизнью. Шекспир, Мольер, мастера комедии дель арте создали искусство, которое не разоблачало мир, а делало его прекраснее. Их открытие — что смех может быть светлым — стало одним из величайших достижений европейской культуры.

Русский лубок и рождение народной сатиры

Весной 1705 года по Москве начали распространяться странные картинки. На грубой бумаге ярко-красными и синими красками были намалёваны уродливые человечки в немецких кафтанах, с гигантскими носами и крючковатыми пальцами. Подписи гласили: «Как мыши кота погребают» или «Шемякин суд». Царь Пётр I, узнав об этих «воровских листах», пришёл в ярость — в лубочных картинках он увидел насмешку над своими реформами.

Так в России родилась первая форма массовой сатиры — лубок. В отличие от европейских сатирических традиций, которые развивались в рамках высокой культуры, русская сатира с самого начала была народной, грубоватой, бесцеремонной. Лубок говорил с людьми на их языке — языке ярмарочных балаганов, скоморошьих представлений, крестьянских частушек.

Название «лубок» произошло от липовой коры (луба), с которой первоначально печатали картинки. Технология была простейшей — изображение вырезали на деревянной доске, раскрашивали от руки и продавали на базарах и ярмарках. Дёшево, ярко, доступно — лубок стал первым в России средством массовой информации.

Тематика лубочных листов была разнообразной — от религиозных сюжетов до светских новостей. Но самыми популярными были сатирические картинки, высмеивавшие пороки и недостатки современной жизни. «Баба-Яга учит светских дам» критиковала моду на европейские наряды. «Кот казанский, ум астраханский» высмеивал провинциальное чванство. «Лечение медведя» был прозрачной аллегорией на взяточничество чиновников.

Лубок создал особый тип русского юмора — добродушно-ироничного, но беспощадного к фальши. В отличие от западноевропейской сатиры, которая часто строилась на изяществе формы, русский лубок был нарочито грубоватым. Его авторы не стеснялись простонародных выражений, непристойных намёков, прямых обвинений.

«Шемякин суд» — один из самых популярных лубочных сюжетов — рассказывал о продажном судье, который выносит решения в зависимости от размера взятки. История основана на древнерусской повести XV века, но лубочные художники придали ей злободневное звучание. Каждый покупатель картинки легко узнавал в Шемяке местного воеводу или дьяка.

Особенностью лубочной сатиры была её аллегоричность. Прямая критика властей могла стоить жизни, поэтому авторы прибегали к иносказанию. Животные изображали людей, исторические события — современные ситуации, библейские сюжеты — политические проблемы. «Как мыши кота погребают» — это не просто сказка, а аллегория на смерть Петра I и надежды на отмену его реформ.

Лубочные мастера довели искусство намёка до совершенства. В картинке «Медведь с козою прохлаждаются» современники без труда узнавали императрицу Елизавету Петровну и её фаворита Разумовского. «Кот и мыши» намекал на отношения помещиков и крестьян. «Волк в овечьей шкуре» критиковал церковных иерархов.

Власти пытались бороться с лубочной сатирой, но безуспешно. Картинки печатались в подпольных типографиях, распространялись офенями-коробейниками, переписывались от руки. Запрещённые сюжеты видоизменялись, приобретали новые детали, адаптировались к новым обстоятельствам. Лубок доказал, что народная сатира неистребима.

XVIII век стал золотым веком русской официальной сатиры. Антиох Кантемир, Василий Тредиаковский, Александр Сумароков создавали сатирические стихи по образцу европейских авторов. Но их произведения читала лишь узкая образованная прослойка, тогда как лубок проникал в самые глубокие слои общества.

Николай Новиков в своих сатирических журналах «Трутень» и «Живописец» попытался соединить высокую сатиру с народной традицией. Он публиковал письма крестьян, записи народных разговоров, пословицы и поговорки. Цель была ясной — показать читателям-дворянам, как живёт и о чём думает простой народ.

Денис Фонвизин в «Бригадире» и «Недоросле» создал образы, которые стали нарицательными — митрофанушек, скотининых, простаковых. Его комедии высмеивали не индивидуальные пороки, а системные проблемы крепостного общества — невежество дворян, развращённость власти, унижение человеческого достоинства.

Но вершиной русской сатиры XVIII века стал Гаврила Державин — поэт, который соединил официальную оду с народным юмором. В стихотворении «Фелица» он одновременно прославлял императрицу Екатерину II и высмеивал её придворных. Такое сочетание панегирика и сатиры было беспрецедентным в европейской поэзии.

Русская сатирическая традиция XVIII века заложила основы того особого типа юмора, который будет характерен для отечественной культуры. Это смех сквозь слёзы — добрый, но печальный, любящий, но беспощадный. Русские сатирики смеялись не над чужими, а над своими недостатками, не от превосходства, а от боли за родную страну.

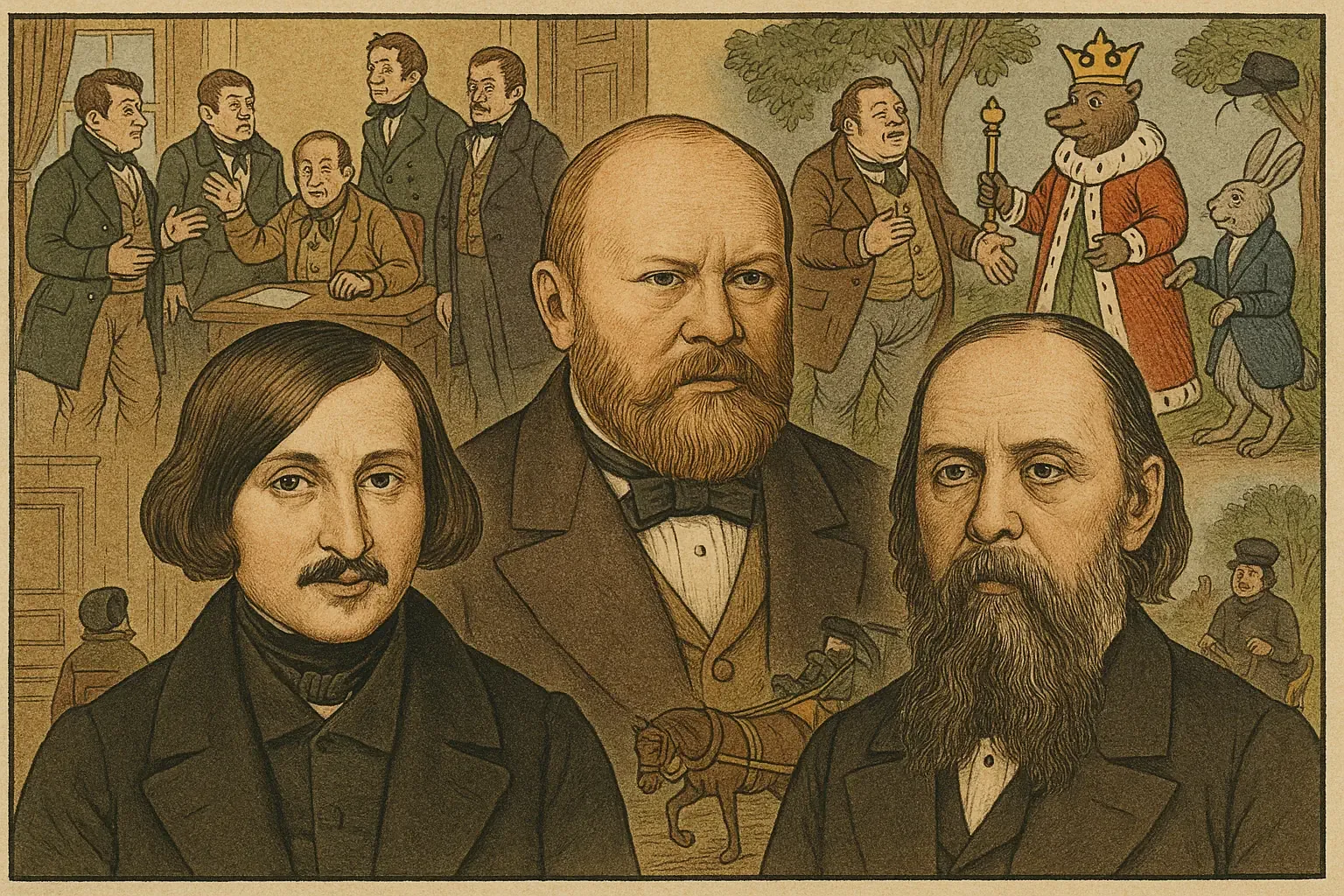

Золотой век сатиры: от Гоголя до Салтыкова-Щедрина

XIX век подарил России созвездие гениальных сатириков, которые превратили смех в мощнейшее оружие социальной критики. Николай Гоголь, Михаил Салтыков-Щедрин, Антон Чехов создали традицию «смеха сквозь слёзы» — особого типа юмора, который одновременно веселил и заставлял задуматься о серьёзных проблемах.

Гоголь произвёл революцию в понимании задач сатиры. Если до него русские комедиографы следовали классицистическим канонам — высмеивали отдельные пороки для их исправления, — то Гоголь показал, что предметом смеха может стать вся система общественных отношений. В «Ревизоре» смешон не отдельный чиновник-взяточник, а вся чиновничья машина, построенная на обмане и страхе.

Премьера «Ревизора» 19 апреля 1836 года стала событием не только театральным, но и общественным. Зрители смеялись над происходящим на сцене, но многие чувствовали тревогу — слишком узнаваемыми были гоголевские типы. Городничий, судья, попечитель богоугодных заведений — все эти персонажи имели множество прототипов в реальной жизни.

Гоголевский смех был особенным — не злобным, но беспощадным. Автор не ненавидел своих героев, а жалел их. Хлестаков не злодей, а пустышка; городничий не тиран, а напуганный служака; Ноздрёв не мошенник, а русский разгильдяй. Гоголь показывал не столько пороки характеров, сколько уродство обстоятельств, которые делают людей такими.

«Мёртвые души» довели эту тенденцию до логического завершения. Поэма (так определил жанр сам автор) представляла галерею русских типов — от мечтательного Манилова до скопидома Плюшкина. Но все эти характеры объединяла общая черта — духовная мертвенность. Гоголь создал метафору России как страны «мёртвых душ» — людей, которые живут, но не существуют как личности.

Михаил Салтыков-Щедрин довёл русскую сатиру до предельной остроты. Его смех был не гоголевским — добродушно-печальным, а желчным, негодующим, беспощадным. Щедрин писал не для того, чтобы исправить пороки, а для того, чтобы заклеймить их позором. Его сатира была приговором, а не диагнозом.

«История одного города» (1869-1870) стала вершиной щедринской сатиры. Под видом истории вымышленного города Глупова автор создал сатирическую хронику русской государственности. Градоначальники с говорящими фамилиями — Брудастый, Негодяев, Угрюм-Бурчеев — воплощали различные типы русского самодержавия.

Щедрин довёл до совершенства приём «эзопова языка» — искусство говорить правду иносказательно. Цензура не позволяла прямо критиковать власть, поэтому сатирик прибегал к аллегориям, намёкам, историческим параллелям. «Сказки для детей изрядного возраста» высмеивали общественные пороки в форме народных сказок о животных.

«Премудрый пискарь» — аллегория на русского либерала, который всю жизнь прячется от опасностей и в итоге проживает жизнь впустую. «Медведь на воеводстве» — сатира на административный произвол. «Карась-идеалист» — издёвка над наивными реформаторами. Каждая сказка была политическим памфлетом, облечённым в народную форму.

Особенностью щедринской сатиры была её системность. Если Гоголь высмеивал отдельные явления российской жизни, то Щедрин критиковал всю систему в целом — самодержавие, чиновничество, либеральную интеллигенцию, буржуазию. Его смех был универсальным оружием против всех форм социального зла.

Антон Чехов создал новый тип юмора — не обличающий, а констатирующий. Его герои не порочны и не добродетельны — они просто живут серой, будничной жизнью, не замечая её абсурдности. Чеховский смех — это смех грусти, смех понимания человеческой слабости.

В ранних юмористических рассказах — «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» — Чехов высмеивал мелочность обывательской жизни. Но это был не злой смех — скорее печальное удивление тому, как легко человек может растратить жизнь на пустяки. Чеховские персонажи смешны и жалки одновременно.

Зрелый Чехов отказался от прямой сатиры в пользу тонкой иронии. В «Вишнёвом саде» смешны все — и аристократы, цепляющиеся за прошлое, и буржуа, стремящиеся к наживе, и интеллигенты, витающие в облаках. Но эта смешность не вызывает смеха — она вызывает сочувствие к людям, которые не могут найти своё место в меняющемся мире.

Русская сатира XIX века создала уникальную традицию социально ангажированного юмора. В отличие от западноевропейских сатириков, которые развлекали публику остроумием, русские авторы видели в смехе средство общественного воздействия. Их юмор был не только эстетическим, но и этическим явлением.

Эта традиция определила особенности русского национального характера. «Смех сквозь слёзы» стал формулой русского мироощущения — способностью находить комическое в трагическом и трагическое в комическом. Русские научились смеяться над собственными бедами — и этот смех помогал им выживать в самых тяжёлых условиях.

Советский юмор между цензурой и анекдотом

После октября 1917 года русская юмористическая традиция оказалась в принципиально новых условиях. Советская власть провозгласила строительство нового общества, где не должно быть места для старой сатиры — ведь критиковать в социалистическом государстве, по идее, было нечего. Юмор должен был стать «положительным» — воспевать достижения и высмеивать лишь «пережитки прошлого».

Первые годы советской власти были временем относительной свободы юмора. Владимир Маяковский в своих сатирических стихах беспощадно высмеивал «нэпманов», бюрократов, мещанство. Его «Клоп» и «Баня» критиковали советскую действительность так остро, что вызывали недовольство партийных функционеров.

Илья Ильф и Евгений Петров в романах «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой телёнок» (1931) создали сатирический портрет эпохи НЭПа. Их Остап Бендер стал символом человека, который умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Но за внешней весёлостью скрывалась грустная правда о том, что в новом обществе тоже есть место для мошенничества и обмана.

С утверждением сталинского режима ситуация радикально изменилась. В 1936 году было принято постановление о запрете «шельмования» руководящих кадров в карикатурах. Официальная сатира стала безопасной — она могла высмеивать лишь абстрактные пороки или внешних врагов.

Но народный юмор оказался неистребимым. На смену печатной сатире пришёл устный фольклор — анекдоты. Это была принципиально новая форма юмора — коллективная, анонимная, мгновенно реагирующая на политические события.

Советский анекдот стал уникальным явлением мировой культуры. В нём соединились древнерусская традиция иносказания, еврейская самоирония и специфически советский абсурдизм. Анекдоты про Чапаева, Штирлица, Брежнева, Рабиновича создавали параллельную картину советской действительности — более правдивую, чем официальная пропаганда.

Анекдот был формой интеллектуального сопротивления. Рассказать анекдот означало продемонстрировать, что ты понимаешь абсурдность происходящего, что ты сохранил способность критически мыслить. Обмен анекдотами создавал иллюзию внутренней свободы в условиях тотального контроля.

Герои анекдотов были узнаваемыми типами. Чапаев олицетворял наивный народный здравый смысл, Штирлиц — изворотливость интеллигента в условиях диктатуры, Рабинович — еврейскую способность находить выход из безвыходных ситуаций. Сам Брежнев в анекдотах выступал не как грозный диктатор, а как добродушный старик, что было формой снижения страха.

Особенностью советского анекдота была его многослойность. Одна и та же шутка могла интерпретироваться по-разному — в зависимости от политической подготовленности слушателя. Это позволяло анекдотам существовать в условиях цензуры — их можно было понимать как безобидные истории или как политическую сатиру.

Официальная советская комедия развивалась по строго заданным канонам. Фильмы Леонида Гайдая — «Операция «Ы»», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» — создавали мир добродушного юмора, где смех не затрагивал основ советского строя. Трус, Балбес и Бывалый высмеивали общечеловеческие пороки, а не политические проблемы.

Аркадий Райкин в своих эстрадных номерах довёл до совершенства искусство критики в разрешённых границах. Он высмеивал бюрократизм, бытовые неудобства, человеческие слабости — но никогда не затрагивал основы системы. Его сатира была «конструктивной» — она критиковала недостатки для их исправления.

Особое место в советском юморе занимал журнал «Крокодил» — официальное сатирическое издание. Его карикатуры и фельетоны создавали образ правильного советского смеха — дружелюбного к своим и беспощадного к чужим. «Крокодил» высмеивал западный образ жизни, отдельные недостатки советской действительности, но никогда не подвергал сомнению основы социализма.

Парадокс советского юмора заключался в том, что самые смешные его образцы создавались не профессиональными юмористами, а простыми людьми. Анекдоты, частушки, устные байки были остроумнее официальной сатиры именно потому, что не подчинялись цензурным ограничениям.

К концу советской эпохи юмор стал одной из форм подготовки общественного сознания к переменам. Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, Роман Карцев создавали номера, в которых абсурд советской жизни показывался настолько ярко, что становился очевидным для всех. Смех готовил людей к принятию того, что система нежизнеспособна.

Советский период показал, что юмор может существовать в любых условиях, принимая формы, адекватные обстоятельствам. Когда официальный смех становится лицемерным, народ создаёт альтернативный юмор. Анекдот оказался неуязвимым для цензуры именно потому, что был народным творчеством — коллективным, анонимным, постоянно изменяющимся.

Цифровая эра смеха: мемы, стендап и TikTok

XXI век кардинально изменил природу юмора. Если раньше смешное создавалось профессионалами и распространялось через традиционные медиа, то интернет сделал каждого потенциальным автором шуток. Мемы, стендап-комедия, короткие видео в социальных сетях создали новую экосистему юмора, где скорость важнее глубины, а вирусность — критерий успеха.

Интернет-мем стал принципиально новой формой комического. В отличие от анекдота, который имел законченную форму, мем бесконечно мутирует, адаптируясь к новым обстоятельствам. Один и тот же шаблон — «Surprised Pikachu», «Distracted Boyfriend», «Drake Pointing» — может выражать тысячи разных смыслов в зависимости от контекста.

Эволюция мемов отражает эволюцию интернет-культуры. В начале 2000-х популярными были демотиваторы — чёрные рамки с ироническими подписями, пародировавшие корпоративные мотивационные постеры. Это был ещё медленный, «библиотечный» интернет, где мемы жили месяцами.

С появлением социальных сетей мемы стали быстрее и проще. Возникли стандартные форматы — «адвайсы» (советы от персонажей), «реакшн-гифки» (короткие анимации для выражения эмоций), макросы (картинка + текст). Мемы научились мгновенно реагировать на новости — через несколько часов после громкого события в сети уже появлялись десятки шуток на эту тему.

TikTok произвёл новую революцию в юморе. Формат коротких видео (до минуты) потребовал предельного сжатия комического эффекта. Шутка должна быть понятной в первые секунды, иначе зритель пролистнёт дальше. Это породило новые жанры — «пранки», «реакции», «челленджи», где смех строится не на словах, а на визуальных эффектах.

Алгоритмы социальных сетей изменили механизм распространения юмора. Если раньше популярность шутки зависела от её качества, то теперь решающую роль играет способность контента вызвать «вовлечение» — лайки, репосты, комментарии. Это привело к появлению «кликбейтного» юмора — ярких, но поверхностных шуток, рассчитанных на быстрый эффект.

Современный стендап стал массовым искусством. Если раньше комики выступали в специальных клубах перед узкой аудиторией, то сейчас любой может снять свой «стенд-ап» на смартфон и выложить в интернет. YouTube, Instagram, TikTok превратились в глобальную сцену для начинающих комиков.

Российский стендап пережил бурный рост в 2010-х годах. Такие комики, как Данила Поперечный, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров, создали собственный стиль — более жёсткий и прямолинейный, чем американский стендап, но менее интеллектуальный, чем британский. Русский стендап унаследовал традиции советского «разговорного жанра», но избавился от цензурных ограничений.

Особенностью современного юмора стала его фрагментарность. Если раньше комедийные произведения имели сюжет и развитие, то сейчас господствуют короткие формы — мемы, вайны, тиктоки. Зритель не готов тратить время на длинные шутки — он хочет получить порцию смеха здесь и сейчас.

Это изменило и природу комического. Современный юмор часто строится не на остроумии, а на узнаваемости. Популярны мемы про «поколение Z», «миллениалов», «бумеров» — шутки, которые смешны не сами по себе, а потому, что точно описывают опыт определённой возрастной группы.

Интернет создал глобальный язык юмора. Мемы легко переходят из одной культуры в другую, адаптируясь к местным особенностям. «Грустный Кеану Ривз» или «Злой кот» понятны независимо от национальности зрителя. Впервые в истории человечества возник по-настоящему международный юмор.

Но эта глобализация имеет и обратную сторону. Локальный, национальный юмор вытесняется универсальным. Молодые люди лучше понимают американские мемы, чем шутки своих дедушек и бабушек. Происходит унификация смешного — то, что не переводится на «мемный» язык, исчезает из культурного обращения.

Современный юмор стал более демократичным, но менее глубоким. Любой может создать мем, но мало кто способен создать «Мёртвые души» или «Лягушки» Аристофана. Скорость вытеснила качество, количество — мастерство. Мы живём в эпоху «фастфуда от смеха» — быстрого, доступного, но не очень питательного.

Но, возможно, это закономерный этап развития. Каждая эпоха создаёт свой юмор, соответствующий ритму жизни и технологическим возможностям. Интернет-юмор — это юмор скоростного, многозадачного, глобализированного мира. И в этом хаосе мемов и вирусных видео рождаются новые формы комического, которые ещё предстоит понять и оценить.

От Диониса до алгоритмов: что остаётся неизменным

Прошло две с половиной тысячи лет с тех пор, как в театре Диониса прозвучали первые шутки Аристофана. Сменились эпохи, технологии, формы государственного устройства. Исчезли древнегреческие полисы, средневековые королевства, советская империя. Но люди по-прежнему смеются — и смеются над тем же самым.

Какой бы ни была эпоха, юмор всегда выполнял одни и те же функции. Во-первых, он был способом сказать правду, которую нельзя высказать прямо. Аристофан критиковал афинских политиков через комедию, средневековые шуты — королей через шутовство, советские граждане — власть через анекдоты, а современные пользователи TikTok — систему через мемы. Форма менялась, суть оставалась прежней.

Во-вторых, смех всегда объединял людей вокруг общего понимания абсурда. Зрители «Лягушек» смеялись, потому что узнавали в персонажах Аристофана своих современников. Читатели Гоголя — потому что видели вокруг себя Хлестаковых и Ноздрёвых. Пользователи интернета делятся мемами, потому что находят в них отражение собственного опыта.

В-третьих, юмор был формой психологической защиты. Смех помогал пережить эпидемии чумы, крепостное право, сталинские репрессии, экономические кризисы. «Смех — лучшее лекарство», — говорили во все времена, и это не метафора. Способность смеяться над бедами действительно помогала людям выживать в нечеловеческих условиях.

Неизменными остались и объекты юмора. Во все эпохи смешными казались одни и те же человеческие слабости — глупость, жадность, тщеславие, трусость, похотливость. Менялись лишь их исторические формы. Скупой рыцарь превращался в жадного купца, затем в советского спекулянта, а потом в успешного менеджера. Но суть оставалась прежней — человек, для которого деньги важнее всего остального.

Постоянной была и борьба юмора с властью. В любом обществе находились люди, которые считали смех опасным и пытались его контролировать. Церковь боролась с карнавалом, цари запрещали сатирические лубки, советская власть преследовала за анекдоты, а современные государства блокируют мемы в социальных сетях. Но смех всегда находил способы обойти запреты.

Изменилась скорость распространения юмора. То, что раньше передавалось из уст в уста месяцами, теперь становится вирусным за часы. Современный мем может за сутки облететь планету и исчезнуть, уступив место новому. Это создаёт иллюзию, что современный юмор принципиально отличается от прежнего. На самом деле изменилась лишь упаковка.

Новым стало также то, что юмор перестал быть привилегией профессионалов. В прошлом шутить публично могли лишь комедиографы, шуты, сатирики — люди, которые получили на это социальное разрешение. Интернет сделал комиками всех. Каждый пользователь социальных сетей может создать мем, записать видео, написать пост. Это демократизировало юмор, но и размыло его качество.

Ещё одно новшество — глобализация смеха. Впервые в истории возник юмор, понятный людям разных культур. Эмодзи смайликов читают одинаково в Москве и Токио, в Лондоне и Каире. Популярные мемы переводятся на десятки языков. Это создаёт новый тип культурного единства — не на основе общих традиций, а на основе общих шуток.

Но самое главное не изменилось. Люди по-прежнему нуждаются в смехе как в способе понять и принять несовершенство мира. Юмор остаётся универсальным человеческим языком — способом сказать: «Да, жизнь абсурдна, но мы это понимаем, а значит, остаёмся людьми». В этом смысле создатель мема в 2025 году — прямой наследник того древнегреческого крестьянина, который две с половиной тысячи лет назад смеялся над комедиями Аристофана.

История юмора — это не история жанров и технологий. Это история человеческого достоинства, которое проявляется в способности смеяться над тем, что нас угнетает. Каждая эпоха находила свои способы превратить боль в смех, страх в иронию, отчаяние в самопародию. И пока люди сохраняют эту способность, у человечества есть будущее — каким бы мрачным оно ни казалось.

Смех — это победа человеческого духа над обстоятельствами. И в этом смысле дорога от древнегреческого театра до TikTok — это не путь деградации культуры, а свидетельство неистребимости человеческой потребности оставаться человеком в любых условиях. Пока мы умеем смеяться, мы остаёмся свободными.

Источники

- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990.

- Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII века. — Л.: Наука, 1985. — https://imwerden.de/pdf/stennik_russkaya_satira_18_veka_1985__ocr.pdf

- Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. — М.: Наука, 1992.

- Лихачёв Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. — Л.: Наука, 1984.

- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. — М.: Искусство, 1976.

- Гринцер Н.П. Театр Древней Греции // Arzamas Academy. — 2020. — https://arzamas.academy/materials/1002

- Наука и жизнь. Спор двух титанов // № 1, 2005. — https://www.nkj.ru/archive/articles/14929/

- Егорова А. Русский лубок — текст культуры // Doctrina et Nobiles. — 2025. — https://doctrinaetnobiles.ru/lectures/russkiy-lubok-tekst-kultury/