В солнечный день 776 года до нашей эры на священной земле Олимпии прозвучал стартовый рог, возвестивший о начале самого важного события античного мира — первых зафиксированных Олимпийских игр. Тысячи людей собрались у подножия горы Кронос, чтобы стать свидетелями не просто спортивного состязания, а священного ритуала, объединившего разрозненные греческие полисы в едином порыве к совершенству.

Этот момент стал точкой отсчета величайшей культурной традиции человечества. Согласно мифологии, сами боги заложили основы спортивных состязаний — Геракл основал игры в честь своего отца Зевса, а олимпийский огонь символизировал божественное присутствие на земле. Но за мифами скрывалась глубокая социальная потребность: в мире, раздираемом войнами между городами-государствами, спорт стал универсальным языком мира и единения.

Древние греки создали нечто большее, чем просто спортивные соревнования. Они заложили философскую основу современного спорта — концепцию калокагатии, гармоничного развития тела и духа. «Гимнастика и музыка, кормящие тело и душу атлетов», как писали античные авторы, стали краеугольным камнем греческого воспитания. Физическое совершенство воспринималось не как самоцель, но как путь к духовному просветлению, а победа в спорте — как божественное благословение.

Священное перемирие — экехейрия — объявлялось на время проведения игр, и даже самые ожесточенные враги складывали оружие. Посланцы разносили весть о грядущих играх по всему эллинистическому миру, и воины превращались в зрителей и болельщиков. Это был первый в истории пример того, как спорт становился инструментом дипломатии и мира.

Программа древних Игр включала пятиборье — пентатлон, состоящий из бега на стадию (около 200 метров), прыжков в длину, метания диска и копья, а также борьбы. Каждая дисциплина имела глубокий символический смысл: бег развивал быстроту принятия решений, необходимую в бою; метание копья и диска — точность и силу воина; борьба — способность к единоборству; а прыжки в длину — ловкость и координацию.

Но греки не останавливались на военно-прикладных навыках. Они создали панкратион — единоборство, соединявшее элементы кулачного боя и борьбы, ставшее прототипом современных смешанных единоборств. Гонки на колесницах демонстрировали мастерство управления и стратегическое мышление, а соревнования по плаванию и гребле развивали выносливость.

История запечатлела имена великих олимпиоников: Милон из Кротона, шестикратный чемпион по борьбе, Полидам из Скотуссы, обладавший невероятной силой, Феаген с острова Фасос, завоевавший более 1400 венков на различных играх. Эти атлеты стали первыми спортивными звездами в истории человечества, их имена высекались на мраморе, а в честь трёхкратных победителей устанавливались статуи.

За 1170 лет существования античных Олимпийских игр было проведено 290 четырёхлетних циклов. Игры пережили расцвет демократических Афин, завоевания Александра Македонского, римское господство и стали свидетелями заката античной цивилизации. В 393 году нашей эры император Феодосий I запретил их как языческий пережиток, но заложенная греками традиция оказалась бессмертной.

От гладиаторов к рыцарским турнирам: спорт в тени империй

Когда римские легионы принесли «порядок» в средиземноморский мир, они трансформировали греческую спортивную культуру в соответствии с имперскими потребностями. Римская империя создала принципиально новую модель спорта — зрелищную, где главной целью становилось не личное совершенствование атлета, а развлечение масс и демонстрация могущества власти.

Гладиаторские бои, зародившиеся в 264 году до н.э. как погребальные обряды этрусков, превратились в государственную систему развлечений. Римляне впервые в истории создали профессиональный спорт в его современном понимании: гладиаторы получали плату за выступления, жили в специальных школах — лудусах, тренировались по научно разработанным методикам и имели своих поклонников среди публики.

Гладиаторы были далеко не безвольными рабами, как часто изображает современная массовая культура. Многие из них добровольно выбирали эту профессию, привлечённые возможностью разбогатеть и завоевать славу. Система подготовки была настолько совершенной, что греческие тренеры, применявшие олимпийские методы, адаптировали их для нужд гладиаторских школ. Знаменитый врач Гален работал с гладиаторами в городе Пергам, разрабатывая основы спортивной медицины.

Интересно, что лучшие гладиаторы были преимущественно вегетарианцами. Их диета состояла из ячменя, бобовых и растительной пищи, что обеспечивало высокую энергию и хорошую восстанавливаемость. Этот факт опровергает современные стереотипы о необходимости мясной диеты для силовых видов спорта.

Римская система включала разнообразные виды состязаний: гонки на колесницах в Большом цирке, морские сражения — навмахии, охота на диких животных — венации. Император Коммод лично участвовал в 735 гладиаторских боях, став первым правителем-спортсменом в истории. Эти зрелища требовали колоссальных затрат: строительство амфитеатров, содержание животных, оплата гладиаторов и организация представлений.

С падением Западной Римской империи спорт вошёл в длительный период трансформации. Раннее христианство, видевшее в спортивных зрелищах языческое наследие, первоначально относилось к ним враждебно. Церковные деятели, опираясь на трактат Тертуллиана «О зрелищах», считали спортивные состязания греховными: «Нельзя без срама смотреть на кулачный бой, на попирание ногами, на пощечины, обезображивающие лицо человека, созданного по образу божию».

Но жизнь оказалась сильнее запретов. В средневековой Европе спорт не исчез — он трансформировался в соответствии с новыми социальными потребностями. Рыцарские турниры стали квинтэссенцией средневекового спорта. В эпоху раннего Средневековья сражаться верхом на коне имели право только члены королевской дружины, но к IX веку закованные в броню всадники стали основой военной мощи европейских государств.

Турниры выполняли множественные функции: военная подготовка, социальное развлечение, демонстрация статуса, а также экономический стимул. Победители получали не только славу, но и материальные награды — доспехи побеждённых, коней, денежные призы. Формировались первые спортивные корпорации — рыцарские ордена, организовывавшие регулярные состязания.

Городская культура Средневековья породила собственные спортивные традиции. Стрелковые и фехтовальные братства в городах превратились в клубы для зажиточных горожан. Ремесленники создали игры, связанные с их профессиональной деятельностью: метание молота у кузнецов, толкание ядра у каменщиков. Именно в этот период зародились предки современных спортивных игр: футбол, теннис, гольф, крикет, возникшие из народных игр с мячом.

Особую роль играли сезонные праздники, сопровождавшиеся спортивными состязаниями. Масленичный футбол в английских городах собирал сотни участников, а правила были минимальными. Борьба была популярна на всех уровнях общества — от крестьянских праздников до королевских дворов. Многие манускрипты того времени содержат изображения борцов, что свидетельствует о повсеместном распространении этого вида спорта.

Средневековый спорт заложил основы будущего профессионализма. Появились первые спортивные менеджеры — организаторы турниров, первые спонсоры — купцы и дворяне, финансировавшие состязания, и даже первые болельщики — горожане, регулярно посещавшие турниры и игры.

Возрождение олимпийского духа: от идеи к воплощению

Девятнадцатый век стал переломной эпохой в истории человечества. Промышленная революция изменила образ жизни миллионов людей, национальные государства формировали новые идентичности, а наука и образование переживали невиданный подъём. В этом контексте возникла потребность в новой форме международного сотрудничества, и спорт оказался идеальным кандидатом на эту роль.

Интерес к возрождению олимпийских традиций зародился задолго до Кубертена. Уже в XVI-XVIII веках философы Ф. Шиллер, Ж.Ж. Руссо, Д. Уэст писали о необходимости возрождения античных игр. В 1859, 1870, 1875 и 1879 годах в Греции проводились местные «олимпийские игры», хотя и без международного участия. Археологические раскопки в Олимпии в 1875 году вызвали сенсацию и пробудили общественный интерес к античному наследию.

Но именно Пьер де Фреди, барон де Кубертен (1863-1937) обладал уникальным сочетанием качеств, необходимых для воплощения глобальной идеи. Французский аристократ, получивший образование в Сорбонне, он был историком, педагогом, писателем и спортсменом. Кубертен занимался фехтованием, греблей, боксом, играл в регби и даже судил финальный матч первого французского чемпионата по футболу.

25 ноября 1892 года в Сорбонне Кубертен произнёс знаменитую речь «Возрождение олимпизма». Он не просто предлагал воссоздать античные игры — он выдвигал революционную концепцию международного спортивного движения, основанного на принципах равенства, справедливости и мирного соревнования. «Нет никаких сомнений в преимуществах, представляемых возрождением Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и интернациональной», — заявил он делегатам конгресса.

Ключевую роль в становлении олимпийского движения сыграл российский генерал Алексей Дмитриевич Бутовский. Он стал одним из пятнадцати членов-основателей Международного олимпийского комитета и разделял взгляды Кубертена на спорт как средство воспитания и международного сближения. Бутовский активно продвигал идеи олимпизма в России и способствовал формированию международного характера движения.

23 июня 1894 года конгресс в Сорбонне принял историческое решение о возрождении Олимпийских игр. Первоначально планировалось провести их в Париже в 1900 году, но делегаты решили, что шестилетнее ожидание может охладить общественный энтузиазм. Греческий поэт Деметриус Викелас предложил провести первые игры в Афинах в 1896 году, что символически связало бы современные состязания с античными традициями.

Организация первых современных Олимпийских игр столкнулась с серьёзными трудностями. Греческое правительство переживало финансовый кризис и первоначально отказалось от проведения игр. Спасение пришло от неожиданного источника — георгиевских драхм, специальных памятных монет, выпущенных в честь игр, и пожертвований богатых греков, в том числе живших за границей. Особую роль сыграл Георгиос Авероф, пожертвовавший миллион драхм на реконструкцию стадиона.

6 апреля 1896 года король Греции Георг I объявил об открытии первых современных Олимпийских игр на Мраморном стадионе в Афинах. 80 тысяч зрителей стали свидетелями исторического события. В играх приняли участие 241 спортсмен из 14 стран: Австралии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, США, Франции, Чили, Швейцарии и Швеции.

Программа включала 9 видов спорта: борьбу, велоспорт, гимнастику, лёгкую атлетику, стрельбу, теннис, тяжёлую атлетику, фехтование и плавание. Было разыграно 43 комплекта медалей, причём награды сильно отличались от современных — победители получали серебряные медали и оливковые ветви, а призёры — бронзовые медали.

Российская империя официально не участвовала в первых играх из-за недостатка средств. Несколько российских спортсменов пытались добраться до Афин самостоятельно, но дошли лишь до Константинополя, где у них закончились деньги. Киевлянин Николай Риттер всё же добрался до Афин и подал заявку на участие в соревнованиях по борьбе и стрельбе, но затем отозвал её. Позднее он стал одним из активных популяризаторов олимпийского движения в России.

Тем не менее, существует версия, что один российский подданный всё же завоевал медаль в Афинах — безымянный финн из Санкт-Петербурга, получивший бронзу в борьбе. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, так что формально это можно считать первой «российской» олимпийской медалью.

Первые игры современности стали триумфом. Особенно яркой была победа грека Спиридона Луиса в марафонском беге — вся страна ликовала, видя в этом символ возрождения национального духа. Успех Афинской олимпиады убедил скептиков в жизнеспособности кубертеновской идеи и заложил основы современного олимпийского движения.

Российские пионеры олимпийского движения

Дебют Российской империи на Олимпийских играх 1900 года в Париже стал историческим моментом, хотя и не принёс медалей. 31 мая 1900 года Эли де Поляков стал первым российским спортсменом, выступившим на олимпийской арене в соревнованиях по конному спорту. Два дня спустя к нему присоединился князь Владимир Орлов в гонках на почтовых экипажах — дисциплине, которая сегодня кажется экзотической, но тогда была весьма популярной.

О Эли де Полякове сохранилось крайне мало сведений — известны лишь его имя и факт участия в Олимпиаде. Эта загадочная фигура символизирует пионерский период российского олимпийского движения, когда спорт ещё не имел государственной поддержки и развивался исключительно энтузиазмом отдельных личностей. Князь Владимир Орлов принадлежал к высшей аристократии и мог позволить себе участие в дорогостоящих конных соревнованиях.

В фехтовальной программе Россию представляли три спортсмена: Юлиан Мишо, Пётр Заковорот и третий участник, имя которого история не сохранила. Мишо был обрусевшим французом, работавшим учителем фехтования в российских военных заведениях. Заковорот служил офицером в российской армии. Эта связь с военным делом была характерна для раннего спорта — большинство дисциплин имели военно-прикладное значение.

Российские фехтовальщики добрались до финальной восьмёрки, что было неплохим результатом для дебютантов. Мишо занял пятое место, Заковорот — седьмое, получив за это приличные гонорары: 152 и 76 рублей соответственно. Для сравнения: дневная зарплата рабочего в Российской империи составляла 2 рубля 20 копеек, так что олимпийские выступления уже тогда могли быть финансово привлекательными.

Настоящий прорыв российского спорта произошёл на Олимпиаде 1908 года в Лондоне. Николай Панин-Коломейкин стал первым официальным олимпийским чемпионом от России, победив в фигурном катании в дисциплине «специальные фигуры». Этот вид соревнований предполагал выполнение обязательных элементов на льду, и российский фигурист продемонстрировал непревзойдённую технику.

Панин-Коломейкин был не просто спортсменом, а настоящим новатором. Он занимался конькобежным спортом, фигурным катанием, лыжными гонками, греблей, велоспортом и стрельбой. В фигурном катании он исполнял «Камаринскую» на коньках — специальную программу под русскую народную мелодию, что стало первым случаем использования национальной музыки в олимпийской программе.

На тех же играх российская команда включала Николая Орлова, Андрея Петрова, Евгения Заметина и Григория Демина. Орлов участвовал в стрельбе, где одной из дисциплин была стрельба по живым голубям — практика, которая сегодня кажется варварской, но тогда считалась нормальной. Это показывает, насколько изменились этические стандарты в спорте за прошедшие столетия.

Особенность раннего олимпийского движения заключалась в его элитарности. Участники были преимущественно из высших слоёв общества — аристократы, офицеры, состоятельные купцы. Это объяснялось высокими расходами на поездки и участие в соревнованиях при отсутствии государственной поддержки спорта. Демократизация олимпийского движения произошла значительно позже.

Российские спортсмены того периода часто совмещали несколько дисциплин. Георгий Демин участвовал и в борьбе, и в тяжёлой атлетике. В борьбе он провёл самую длинную схватку в олимпийской истории — поединок продолжался более 11 часов, и лишь наступление темноты заставило судей прервать его. Этот случай показывает, насколько отличались правила и условия соревнований от современных стандартов.

Участие России в первых Олимпиадах заложило основы национальной спортивной традиции. Хотя результаты были скромными, они доказали способность российских атлетов конкурировать на международном уровне и подготовили почву для будущих триумфов советского и российского спорта.

Спорт как поле битвы идеологий

XX век превратил спорт из аристократического развлечения в мощнейший инструмент политики и идеологии. Две мировые войны, холодная война, крушение колониальных империй и формирование биполярного мира — все эти процессы нашли отражение на спортивных аренах, превратив Олимпийские игры в поле битвы за умы и сердца миллионов людей.

Берлинская олимпиада 1936 года стала первой в истории, целенаправленно использованной для политической пропаганды. Нацистская Германия потратила колоссальные средства — около 30 миллионов рейхсмарок — на организацию «самых грандиозных игр в истории». Олимпийский огонь был впервые зажжён в Олимпии и доставлен эстафетой через всю Европу, демонстрируя «величие арийской расы» и мощь Третьего рейха.

Гитлер и его пропагандистский аппарат планировали использовать игры для доказательства превосходства «нордической расы». Специально для олимпиады была создана грандиозная архитектурная программа, включавшая реконструкцию Берлина и строительство монументального Олимпийского стадиона на 100 тысяч зрителей. Лени Рифеншталь сняла фильм «Олимпия», ставший шедевром кинематографа, но одновременно — мощнейшим пропагандистским оружием.

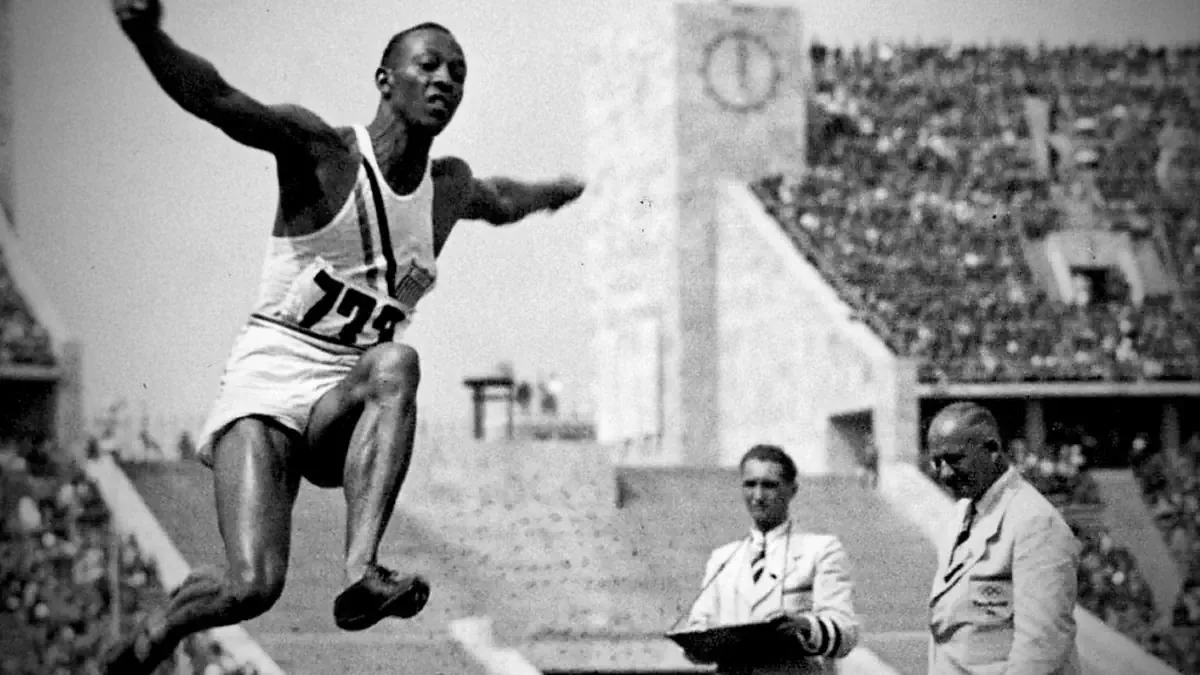

Однако история распорядилась иначе. Джесси Оуэнс, темнокожий американский легкоатлет, завоевал четыре золотые медали, опровергнув расовые теории нацистов. Его триумф в беге на 100 и 200 метров, прыжках в длину и эстафете 4×100 метров стал мощнейшим символом равенства и человеческого достоинства. Показательно, что после войны олимпийский стадион в Берлине был переименован в честь Джесси Оуэнса.

Послевоенный мир разделился на два лагеря, и спорт стал одним из главных полей их противостояния. СССР, вступивший в олимпийское движение в 1952 году, превратил спорт в государственный приоритет. Советская система подготовки спортсменов была уникальной: государственное финансирование, научный подход, специализированные спортивные школы и вузы, профессиональные тренеры при формальном сохранении любительского статуса атлетов.

Первое участие СССР в Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки символично началось с политического инцидента. В футбольном турнире на стадии четвертьфинала встретились сборные СССР и Югославии. Это происходило в разгар конфликта между Сталиным и Тито, и спортивное противостояние приобрело острый политический характер. Советская команда выиграла со счётом 1:0, что было воспринято как политическая победа.

Олимпийские игры превратились в медальную гонку между сверхдержавами. Каждая медаль интерпретировалась как доказательство превосходства политической системы. СССР создал уникальную систему: формально спортсмены оставались любителями, но фактически получали все льготы профессионалов — квартиры, автомобили, высокие зарплаты на номинальных должностях в армии или профсоюзах.

Кульминацией спортивного противостояния стали взаимные бойкоты Олимпиад 1980 и 1984 годов. США и их союзники проигнорировали Московскую олимпиаду в знак протеста против советского вмешательства в Афганистан. В ответ СССР и страны Варшавского договора бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. «Спасибо вам, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Черненко, за то, что вы завоевали для США больше золотых медалей, чем любой спортсмен за всю историю», — сказал американский диктор на церемонии закрытия олимпиады 1984 года.

Бойкоты имели далеко идущие последствия. СССР лишился права провести чемпионат мира по футболу 1990 года, который планировался в Советском Союзе, но был передан Италии. Многие выдающиеся спортсмены потеряли шанс на олимпийские медали в лучшие годы своей карьеры.

Политизация спорта проявлялась не только в бойкотах. Олимпиады становились ареной для политических демонстраций: поднятие кулаков в «чёрной перчатке» американскими спринтерами в Мехико-1968, терракт в Мюнхене-1972, массовые протесты в Сеуле-1988. Каждое крупное соревнование превращалось в испытание для системы безопасности и международной дипломатии.

Одновременно развивались допинговые скандалы, тесно связанные с политическим противостоянием. Обе стороны обвиняли друг друга в массовом применении запрещённых препаратов. ГДР создала государственную систему допинга, охватывавшую тысячи спортсменов, включая несовершеннолетних. Это привело к пересмотру многих олимпийских рекордов и медалей уже после объединения Германии.

Конец холодной войны не устранил политическую составляющую спорта. Распад СССР, югославские войны, международный терроризм, региональные конфликты — все эти процессы продолжают влиять на современный спорт. Российско-украинский конфликт привёл к исключению российских спортсменов из многих международных соревнований, показав, что спорт и политика по-прежнему неразрывно связаны.

Рождение современной спортивной индустрии

Превращение спорта в глобальную индустрию началось в XX веке, но настоящую революцию произвели технологические инновации второй половины столетия. Телевидение, спутниковая связь, интернет и цифровые технологии трансформировали спорт из локальных состязаний в планетарное шоу, генерирующее миллиардные доходы.

Первые коммерческие радиотрансляции спортивных событий начались в 1920-х годах в США, когда профессиональный бокс стал одним из самых популярных видов спорта. Боксёры стали первыми настоящими профессиональными спортсменами, зарабатывавшими миллионы долларов. Появился новый класс предпринимателей — спортивные менеджеры и промоутеры, которые превратили спорт в прибыльный бизнес.

В 1940-х годах телевидение сделало спорт доступным массовой аудитории, а в 1950-х начались прямые трансляции. Это кардинально изменило экономику спорта: телевизионные права стали основным источником доходов. Английская Премьер-лига к концу XX века зарабатывала миллиарды долларов на продаже прав на показ матчей по всему миру.

Профессионализация спорта развивалась поэтапно. Бейсбол в США стал профессиональным в 1858 году, футбол в Англии — в 1863 году. К началу XX века в американском бейсболе уже насчитывалось 256 профессиональных команд и более 4 тысяч профессиональных игроков. Футбольная лига Англии к 1920 году состояла из 88 клубов и насчитывала более 3 тысяч профессиональных футболистов.

В 1950-х годах началась эра спортивных звёзд — атлетов, чья рыночная стоимость и зарплата росли экспоненциально. К концу XX века профессиональный спорт превратился в явление, сочетающее спорт, развлечение и бизнес. Спортсменов стали покупать и продавать как товар, а их цены достигли астрономических размеров.

Олимпийские игры также не остались в стороне от коммерциализации. Поворотным моментом стала Олимпиада 1984 года в Лос-Анджелесе, которая впервые принесла прибыль организаторам благодаря частному финансированию и активному привлечению спонсоров. Это кардинально изменило подход к организации Игр и сделало их чрезвычайно привлекательными для городов-претендентов.

Современная спортивная индустрия стала одной из самых динамичных отраслей мировой экономики. Крупные спортивные события создают мультипликативный эффект: строительство инфраструктуры стимулирует смежные отрасли, туристический поток увеличивает доходы гостиничного и ресторанного бизнеса, а трансляции привлекают рекламодателей с колоссальными бюджетами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России продемонстрировал экономический потенциал мегасобытий. Турнир принёс значительные доходы в бюджет страны, стимулировал развитие туристической индустрии и создал тысячи рабочих мест. Строительство стадионов, улучшение транспортной инфраструктуры и модернизация городов оказали долгосрочное положительное влияние на экономику регионов.

Параллельно развивалась индустрия ставок на спорт, которая в последние годы демонстрирует стремительный рост. Легализация букмекерской деятельности во многих странах превратила спортивные прогнозы в легальный и прибыльный бизнес. Это создало новый источник доходов для спортивных организаций через спонсорские соглашения с букмекерскими компаниями.

Цифровая революция открыла новые возможности монетизации. Стриминговые платформы конкурируют с традиционным телевидением за права на трансляции, предлагая более персонализированный опыт просмотра. Социальные сети позволили спортсменам напрямую взаимодействовать с поклонниками и строить персональные бренды, независимые от клубов и федераций.

Спортивные технологии стали отдельной высокотехнологичной отраслью. Производители экипировки инвестируют миллиарды долларов в исследования и разработки, создавая инновационные материалы и конструкции. Умные носимые устройства, системы видеоанализа, биометрические датчики — все это превратилось в многомиллиардный рынок.

Современный профессиональный спорт стал глобальной экосистемой, включающей клубы, лиги, федерации, спонсоров, медиакомпании, технологических партнёров и множество сервисных организаций. Топовые спортсмены превратились в международные бренды, а их трансферы и контракты стали предметом пристального внимания финансовых аналитиков.

Современные арены: храмы XXI века

Спортивная архитектура XXI века кардинально отличается от скромных древнегреческих стадионов или средневековых турнирных площадок. Современные спортивные сооружения стали технологическими шедеврами, объединяющими в себе инженерные инновации, экологические решения и художественный замысел.

Революция в спортивной архитектуре началась с подготовки к крупным международным соревнованиям. Олимпийские игры и чемпионаты мира стали катализатором архитектурного творчества, заставляя города-организаторы создавать сооружения, поражающие воображение. Стадионы превратились в визитные карточки городов и стран, демонстрирующие технологические достижения и культурные ценности.

Сочинская олимпиада 2014 года продемонстрировала, как спортивные объекты могут преобразить целый регион. За несколько лет в Сочи было построено множество уникальных сооружений: Ледовый дворец «Большой», стилизованный под русские народные мотивы; «Айсберг» для фигурного катания и шорт-трека; «Шайба» для хоккея. Их архитектура сочетала функциональность с эстетической привлекательностью, создавая яркие образы зимних видов спорта.

Современная спортивная архитектура характеризуется несколькими ключевыми тенденциями. Многофункциональность стала обязательным требованием: сооружения должны легко трансформироваться для различных видов спорта и культурных мероприятий. Экологичность превратилась в приоритет: стадионы используют возобновляемые источники энергии, системы сбора дождевой воды и энергоэффективные технологии освещения и климат-контроля.

Технологическая интеграция достигла невиданного уровня. Современные арены оснащены системами искусственного интеллекта для управления потоками зрителей, виртуальной и дополненной реальности для улучшения зрительского опыта, высокоскоростным интернетом для прямых трансляций в социальных сетях. LED-экраны высокого разрешения окружают игровые площадки, создавая эффект полного погружения.

Aspire Dome в Дохе (Катар) стал примером спортивного сооружения будущего. В его архитектуру интегрированы новейшие технологии анализа и тестирования параметров спортсменов в реальном времени. Специальные тренажёры и системы мониторинга позволяют отслеживать все аспекты подготовки атлетов, превращая купол в гигантскую спортивную лабораторию.

Red Bull Athlete Performance Center в Австрии демонстрирует, как архитектура может служить спортивной медицине. Центр оснащён гипербарическими камерами, криотерапевтическими установками, лабораториями биомеханического анализа. Здание спроектировано так, чтобы каждое помещение способствовало максимально эффективному восстановлению и подготовке спортсменов.

Велопарк Lee Valley в Лондоне показывает, как современная архитектура может быть инклюзивной. Все сооружения адаптированы для людей с ограниченными возможностями, что позволяет заниматься спортом максимально широкой аудитории. Это отражает современный подход к спорту как универсальному праву человека.

Спортивный центр Kalida Sant Pau в Барселоне демонстрирует концепцию комплексного спортивного пространства. Под одной крышей размещены залы для различных видов спорта, фитнес-центры, медицинские кабинеты, кафе и даже коворкинг-зоны. Такой подход превращает спортивные сооружения в социальные центры, интегрирующие физическую активность в повседневную жизнь людей.

Экологическая архитектура стала стандартом для современных спортивных объектов. Стадион Mercedes-Benz в Атланте использует солнечные батареи, системы сбора дождевой воды и энергоэффективные материалы. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и демонстрирует ответственное отношение к окружающей среде.

Интеграция природных элементов в архитектуру спортивных объектов стала популярной тенденцией. Парк Bishan-Ang Mo Kio в Сингапуре объединяет спортивные сооружения с природным ландшафтом, создавая уникальную атмосферу для занятий спортом на открытом воздухе. Это обеспечивает не только физические, но и психологические преимущества для посетителей.

Современные спортивные кластеры представляют собой целые города в городе. Они включают стадионы различного назначения, тренировочные базы, гостиницы для спортсменов, медицинские центры, торговые и развлекательные комплексы. Такой подход создаёт самодостаточные экосистемы, способные принимать крупнейшие международные соревнования.

Архитектура спортивных сооружений стала отражением национальной идентичности и культурных традиций. Национальный стадион в Пекине («Птичье гнездо») воплотил древнекитайские философские концепции в ультрасовременной архитектурной форме. Стадион «Лужники» в Москве после реконструкции сочетает историческое наследие с современными технологическими решениями.

Цифровая революция в спорте

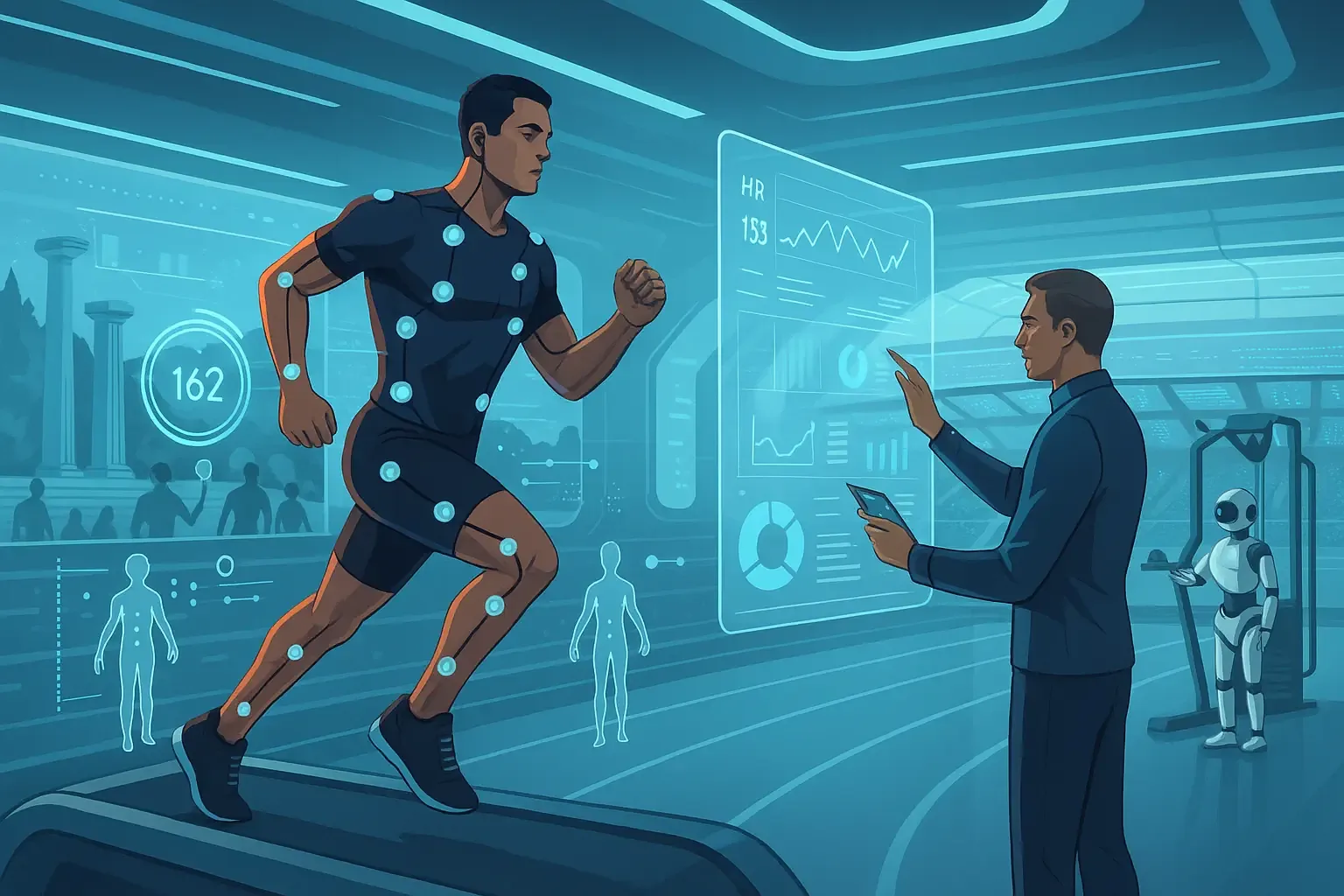

XXI век ознаменовался беспрецедентной технологической революцией, которая кардинально изменила все аспекты спорта — от подготовки атлетов до зрительского опыта. Искусственный интеллект, большие данные, виртуальная реальность и интернет вещей превратили спорт в высокотехнологичную отрасль.

Искусственный интеллект революционизировал спортивную подготовку. Современные системы анализируют тысячи параметров — от биомеханики движений до психофизиологического состояния спортсменов. ИИ создаёт персонализированные программы тренировок, предсказывает травмы и оптимизирует восстановление. Рынок носимых устройств и биометрических датчиков к 2025 году превысил $40 миллиардов, по данным Statista.

Умные костюмы и экипировка оснащены датчиками, отслеживающими все аспекты спортивной деятельности. Российская компания «Спортлаб» разработала костюм с интегрированными сенсорами, анализирующими технику бега и движения конечностей. Такие технологии позволяют выявлять ошибки в реальном времени и корректировать их на месте.

Виртуальная реальность трансформировала процесс тренировок. VR-тренажёры позволяют спортсменам моделировать различные игровые ситуации, отрабатывать тактические схемы и совершенствовать психологическую подготовку без физических нагрузок. Футболисты могут отрабатывать пенальти в виртуальном стадионе с 80-тысячной аудиторией, а лыжники — изучать трассы будущих соревнований.

Дополненная реальность изменила зрительский опыт. NHL и NBA предлагают фанатам интерактивные трансляции с дополнительной информацией о игроках, статистикой в реальном времени и возможностью выбора камер. Стадионы оснащаются системами AR, позволяющими зрителям получать дополнительную информацию о происходящем на поле через мобильные приложения.

Пандемия COVID-19 ускорила развитие виртуальных соревнований. Платформы вроде Zwift для велогонок позволили проводить международные турниры в дистанционном формате. Это открыло новые возможности для спорта: снижение расходов на логистику, экологичность, доступность для спортсменов из развивающихся стран.

Киберспорт окончательно утвердился как полноценная спортивная дисциплина. Около 70% молодых людей сейчас смотрят спорт онлайн, согласно исследованию Nielsen Sports. Призовые фонды киберспортивных турниров достигают десятков миллионов долларов, а лучшие игроки зарабатывают больше традиционных спортсменов.

Drone Racing League стала примером нового междисциплинарного формата, объединившего технологии и спорт. Пилоты управляют дронами, развивающими скорость до 150 км/ч, используя VR-шлемы для погружения в полёт. Это создало совершенно новый вид спортивного зрелища, привлекающий молодую технологически продвинутую аудиторию.

Большие данные превратились в конкурентное преимущество. Команды анализируют миллионы точек данных для выработки тактики, отбора игроков и прогнозирования результатов. Алгоритмы машинного обучения помогают тренерам принимать решения о замене игроков, выборе стратегии и подготовке к конкретным соперникам.

Биомеханический анализ достиг невиданной точности. Системы захвата движения анализируют технику с точностью до миллиметра, выявляя микро-ошибки, невидимые невооружённым глазом. Это позволяет совершенствовать технику на принципиально новом уровне и предотвращать травмы.

Стриминговые технологии изменили экономику спорта. Платформы вроде Amazon Prime, Netflix и специализированные спортивные сервисы конкурируют за права на трансляции, предлагая более персонализированный контент. Зрители могут выбирать камеры, получать дополнительную статистику и даже влиять на комментарии через интерактивные функции.

Социальные сети позволили спортсменам строить персональные бренды. Футболист Криштиану Роналду имеет более 500 миллионов подписчиков в соцсетях, что делает его одним из самых влиятельных людей планеты. Спортсмены могут напрямую общаться с фанатами, продвигать спонсорские продукты и монетизировать свою популярность независимо от клубных контрактов.

Блокчейн-технологии начинают проникать в спорт через NFT (невзаимозаменяемые токены) спортивных моментов, цифровые коллекционные карточки и системы верификации результатов. Это создаёт новые источники доходов для спортивных организаций и открывает возможности для инновационных форм взаимодействия с фанатами.

Новые горизонты: спорт завтрашнего дня

Современный спорт находится на пороге очередной революции. Олимпийские игры 2024 года в Париже продемонстрировали основные тенденции развития: включение новых дисциплин (брейкинг, скейтбординг, скалолазание, сёрфинг), гендерный баланс, экологичность и технологическую интеграцию. Эти изменения отражают стремление сделать спорт более инклюзивным, доступным и соответствующим запросам молодого поколения.

Урбанистические виды спорта стремительно завоёвывают популярность. Паркур, стритвокрут, фриран — эти дисциплины родились на городских улицах и отражают культуру молодого поколения. Их включение в олимпийскую программу символизирует демократизацию спорта и отход от традиционных элитарных дисциплин.

Экстремальные технологические виды спорта открывают новые горизонты. Гонки на электрокарах «Формула Е» демонстрируют будущее автоспорта в эпоху электрификации. Дрон-рейсинг развивается как самостоятельная дисциплина, требующая новых навыков — пилотирования через VR-интерфейс и программирования автономных систем.

Концепция неоолимпизма характеризуется большей открытостью и демократизацией. Современное олимпийское движение включает больше стран-участников, женщин в руководящих органах и новых международных организаций. Гуманитарная составляющая спорта усилилась, что делает его более самостоятельным и влиятельным социальным явлением.

Однако современный спорт сталкивается с серьёзными вызовами. Коммерциализация иногда противоречит спортивным принципам, превращая состязания в шоу-бизнес. Политизация остаётся актуальной проблемой, когда спорт используется для достижения геополитических целей. Допинговые скандалы подрывают доверие к честности соревнований.

Климатические изменения заставляют пересматривать подходы к организации спорта. Зимние виды спорта сталкиваются с проблемой нехватки снега, летние — с экстремальной жарой. Это стимулирует развитие искусственных покрытий, крытых сооружений и новых технологий климат-контроля.

Генная инженерия и биотехнологии поднимают этические вопросы о границах человеческих возможностей в спорте. Появление спортсменов с генетическими модификациями может потребовать создания отдельных категорий соревнований или новых правил допуска к соревнованиям.

Искусственная гравитация и космический спорт перестают быть фантастикой. Частные космические компании уже планируют проведение соревнований в невесомости, что откроет совершенно новые виды спорта и потребует пересмотра физиологических и технических норм.

Цифровые двойники спортсменов позволят проводить виртуальные соревнования с точным моделированием физических параметров реальных атлетов. Это создаст возможности для «вечных» чемпионатов, где легенды прошлого смогут соревноваться с современными спортсменами.

Нейроинтерфейсы откроют новые виды спорта, основанные на управлении силой мысли. Соревнования по управлению дронами или роботами через нейронные связи уже проводятся в экспериментальном формате и могут стать массовыми в ближайшие десятилетия.

Развитие квантовых технологий может революционизировать системы хронометража и судейства, обеспечив абсолютную точность измерений. Квантовые сенсоры смогут фиксировать мельчайшие изменения в движениях спортсменов, исключая спорные решения.

Экологический спорт становится приоритетом. Углеродно-нейтральные соревнования, использование возобновляемых источников энергии, минимизация отходов — эти принципы становятся обязательными для крупных спортивных событий. Появляются новые виды спорта, направленные на восстановление экосистем и борьбу с изменением климата.

Заключение: неизменная сущность в изменчивом мире

Проследив путь от священных рощ Олимпии до футуристических арен XXI века, мы видим удивительную константу: человеческая потребность в соревновании, самосовершенствовании и единении через спорт остаётся неизменной вот уже три тысячелетия. Технологии, правила, форматы кардинально изменились, но сущность спорта — стремление к превосходству, честная борьба и торжество человеческого духа — остаются теми же.

Древнегреческие атлеты, готовившиеся к состязаниям в Олимпии, и современные спортсмены, использующие ИИ для оптимизации тренировок, движимы одним желанием — раздвинуть границы человеческих возможностей. Священное перемирие античных времён и современные призывы использовать спорт для укрепления мира показывают, что спорт всегда был больше, чем просто физическая активность — он остаётся мощнейшим инструментом объединения человечества.

История спорта — это история самого человечества в миниатюре. Каждая эпоха оставляла свой отпечаток на спортивной культуре: античность заложила философские основы, Средневековье адаптировало их к феодальным реалиям, Новое время создало современную организационную структуру, XX век превратил спорт в глобальное явление, а XXI век интегрирует его в цифровую реальность.

Сегодня спорт стоит перед выбором между коммерциализацией и сохранением исходных ценностей, между технологическим прогрессом и человечностью, между глобализацией и сохранением национальных традиций. Но именно эта напряжённость между противоположными силами всегда была движущей силой спортивного прогресса.

Будущее спорта будет определяться не только технологическими инновациями, но и способностью сохранить тот самый дух олимпизма, который зародился в древней Греции и продолжает вдохновлять миллиарды людей по всему миру. От Олимпии до современных арен — это не просто географический или временной путь, это путь человеческой цивилизации к лучшему пониманию себя через соревнование и взаимодействие с другими.