Каждый раз, когда мы набираем сообщение в мессенджере или пишем пост в социальной сети, мы продолжаем традицию, которая началась десятки тысяч лет назад в темных пещерах первобытных людей.

Осенним утром 1879 года девятилетняя Мария Саутуола крикнула отцу: «Папа, быки!» Она играла в пещере Альтамира на севере Испании, пока археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола изучал найденные здесь артефакты. То, что увидел отец, подняв голову к потолку пещеры, изменило представления о человечестве навсегда. Красными и черными красками на каменном своде были изображены бизоны, олени и дикие лошади — не детские каракули, а настоящие произведения искусства, созданные 40 тысяч лет назад.

Ученые того времени не поверили. Слишком революционной показалась идея, что «дикари» ледникового периода могли создать такую красоту. Саутуолу обвиняли в подделке. Только через два десятилетия, когда подобные рисунки нашли в других пещерах Франции и Испании, научное сообщество признало: человек рисовал задолго до того, как научился писать.

Сегодня мы знаем, что самые древние наскальные рисунки найдены в Индонезии и им около 51 тысячи лет. А за несколько минут в мессенджерах мира отправляется больше сообщений, чем было создано наскальных изображений за всю историю человечества. Парадокс: технологии меняются с невероятной скоростью, но базовая потребность человека остается неизменной — рассказать о себе, поделиться опытом, оставить след для потомков.

Первые знаки: когда изображение стало словом

Представьте себе мир без слов. Точнее, без письменных слов — только звуки, жесты, рисунки на камне. Именно в таком мире жили наши предки 40-50 тысяч лет назад, когда впервые взяли в руки кусочек охры и провели линию по стене пещеры.

Первые «письма» человечества — это не буквы и не иероглифы. Это наскальные рисунки, или петроглифы. Самые древние из найденных изображений — рисунок свиньи в пещере на острове Сулавеси в Индонезии, которому более 51 тысячи лет. Рядом с изображением животного сохранились отпечатки ладоней — возможно, это древнейшие «подписи» художников.

Что заставляло человека рисовать? Ученые выделяют несколько причин. Во-первых, практическая необходимость — рисунки помогали планировать охоту, передавать информацию о повадках животных. Во-вторых, магические верования: древние люди считали, что изображение животного дает власть над ним. Недаром на многих наскальных рисунках видны следы от ударов копьем — охотники символически «убивали» нарисованных зверей.

Но была и третья причина, самая важная для нашей истории. Человек стремился оставить память о себе, рассказать о своей жизни. Отпечатки ладоней на стенах пещер — это первые автографы человечества, способ сказать: «Я здесь был, я существовал».

Переход от простого рисунка к письму произошел не сразу. Тысячи лет изображения оставались пиктографическими — они показывали то, что видел художник. Но постепенно рисунки становились все более условными, абстрактными. Появились первые символы, обозначавшие не конкретные предметы, а понятия: солнце — день, следы — движение, круг — цикличность времени.

Наскальная живопись первобытных людей найдена в 120 странах мира — более 35 миллионов петроглифов. В России древние рисунки можно увидеть в Карелии, Башкирии, Хакасии. Боярская и Сулекская писаницы в Хакасии, онежские петроглифы в Карелии — это наше культурное наследие, первые страницы истории человеческого общения.

Глиняные архивы Месопотамии: рождение настоящего письма

Около 5,5 тысяч лет назад в плодородной долине между реками Тигр и Евфрат произошла революция, последствия которой мы ощущаем до сих пор. В шумерских городах-государствах появилось то, что мы можем назвать настоящим письмом — систему знаков, способную передать любое слово человеческой речи.

Клинопись — так называют эту первую письменность — родилась из практических потребностей. В городах росло население, развивалась торговля, усложнялось управление. Нужно было вести учет зерна в амбарах, фиксировать сделки, записывать законы. Система глиняных фишек разной формы (токенов), которые складывали в специальные контейнеры, уже не справлялась.

И тогда шумеры сделали гениальное открытие: они начали не складывать фишки в сосуды, а отпечатывать их формы на мягкой глине. Так появились первые «документы» — глиняные таблички с оттисками, обозначавшими количество товара. Древнейшая из найденных табличек относится к 3500 году до нашей эры и происходит из города Киша.

Первоначально клинопись была пиктографической — каждый знак изображал конкретный предмет. Круг означал солнце, волнистая линия — воду, треугольник — женщину. Но очень скоро писцы столкнулись с проблемой: как изобразить абстрактные понятия? Как записать имя человека или название города?

Решение пришло благодаря принципу ребуса. Знак, изображавший конкретный предмет, начали использовать для записи слов, звучавших похоже. Так изображение пчелы могло означать не только само насекомое, но и глагол «быть» — потому что в шумерском языке эти слова звучали одинаково.

К середине третьего тысячелетия до нашей эры клинопись превратилась в сложную систему, включавшую знаки для целых слов и символы для отдельных слогов. Это позволяло записывать любые тексты — от хозяйственных документов до великих литературных произведений.

Клинопись просуществовала более трех тысячелетий и распространилась далеко за пределы Месопотамии. Ею пользовались вавилоняне, ассирийцы, хетты, персы. Последняя клинописная надпись датируется 75 годом нашей эры — к тому времени алфавитное письмо уже вытеснило сложные системы письменности древности.

Но значение месопотамского изобретения трудно переоценить. Впервые в истории человечества появилась технология, позволявшая точно фиксировать человеческую речь и передавать информацию через время и пространство. Глиняные архивы шумерских городов — это прообраз всех библиотек мира, а клинописные таблички — предки наших книг и жестких дисков.

Священные письмена фараонов: египетские иероглифы

Почти одновременно с шумерской клинописью, на берегах Нила, зародилась другая великая письменность древности — египетские иероглифы. Название происходит от греческих слов «иерос» (священный) и «глифе» (резьба) — «священные резные письмена». Сами египтяне называли свое письмо «меду-нечер» — «слова бога».

По египетской мифологии, письменность людям дал бог мудрости Тот — покровитель писцов и знаний. В облике ибиса он создал космическое яйцо, содержавшее все сущее, а затем передал людям знание о силе слова. Согласно верованиям египтян, письменное слово обладало магической силой — записанное могло «происходить» снова и снова с помощью магии.

Система египетского письма была сложнее шумерской клинописи. Иероглифы сочетали в себе три принципа: пиктографический (изображение предмета), идеографический (символ понятия) и фонетический (обозначение звуков). Один и тот же знак мог использоваться во всех трех значениях в зависимости от контекста.

Например, иероглиф в виде домика мог означать:

- Сам дом (пиктограмма)

- Понятие «жилище» или «семья» (идеограмма)

- Звук «пр» (фонетический знак)

Особенностью египетского письма было отсутствие обозначений для гласных звуков. Записывались только согласные, а читатель должен был сам додумать правильное произношение. Представьте, что по-русски слово «дом» писалось бы как «дм», а «дым» — тоже «дм». Различить их можно было только по контексту и специальным знакам-определителям.

Иероглифы высекали на камне, но чаще писали на папирусе — материале, изготовленном из стеблей тростника. Папирус производили следующим образом: стебли разрезали на тонкие полоски, укладывали крест-накрест в два слоя, прессовали и высушивали. Получался прочный материал, который мог храниться тысячелетиями в сухом климате Египта.

Египетские писцы были высокообразованными людьми, занимавшими важное место в обществе. Профессия писца считалась престижной и хорошо оплачиваемой. В одном из папирусов сохранились наставления отца сыну: «Нет ничего выше книг... Я видел человека, освобожденного от повинностей, — смотри, нет ничего выше писаний!»

Кроме монументальных иероглифов существовали упрощенные формы письма — иератика и демотика. Иератическое письмо было скорописным вариантом иероглифов для повседневного использования, а демотика — еще более упрощенной народной письменностью. Эта система напоминает современную ситуацию, когда у нас есть печатные буквы, рукописный шрифт и сокращения для быстрой записи.

Египетская письменность просуществовала около 3500 лет и исчезла только в IV веке нашей эры с распространением христианства. Последняя иероглифическая надпись датируется 394 годом. После этого секрет чтения иероглифов был утрачен на полтора тысячелетия, пока в 1822 году французский ученый Жан-Франсуа Шампольон не расшифровал Розеттский камень — плиту с одинаковым текстом на древнегреческом, демотическом и иероглифическом письме.

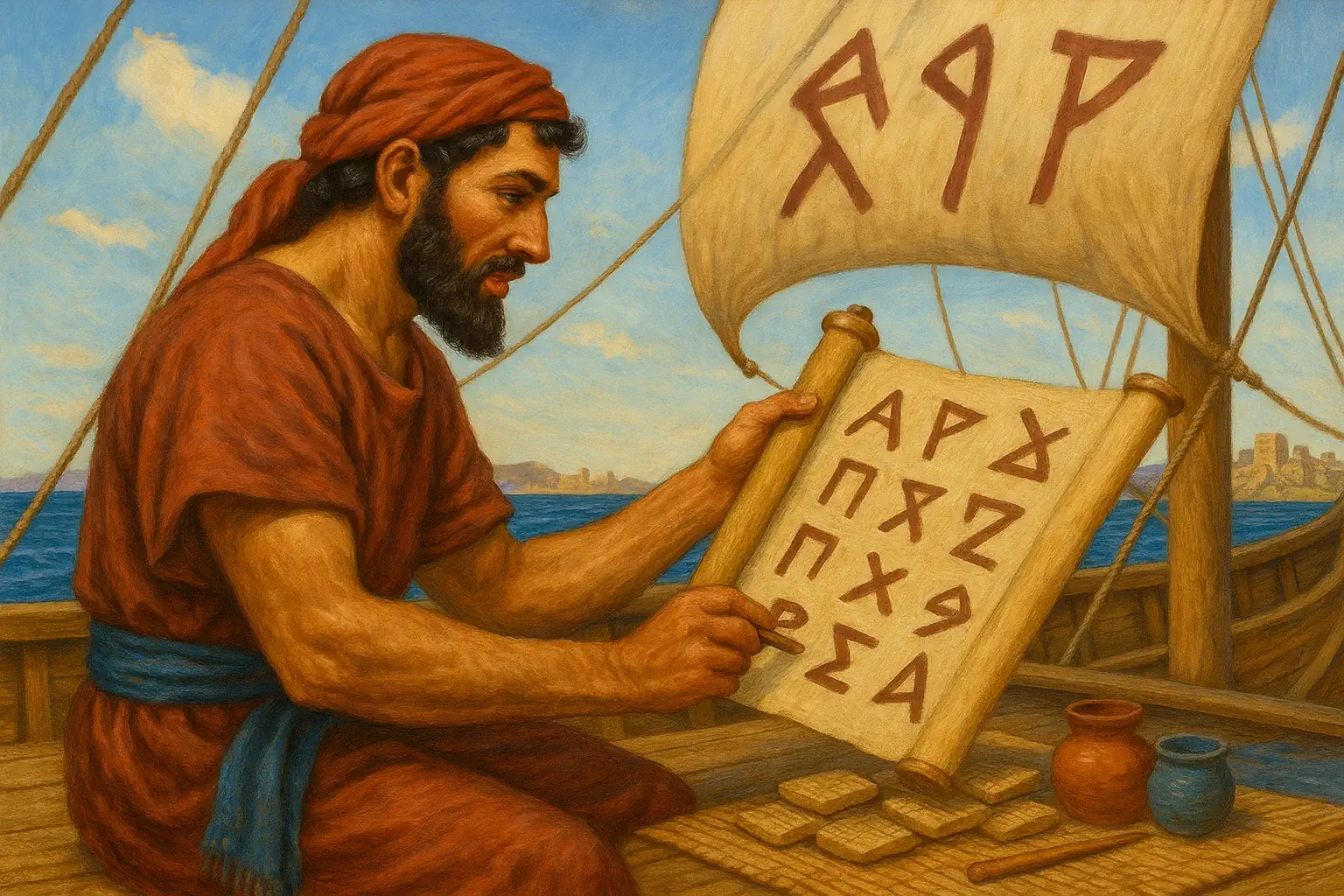

Финикийский прорыв: изобретение алфавита

Около тысячи лет до нашей эры в восточном Средиземноморье произошла революция, значение которой трудно переоценить. Финикийские торговцы, жившие на территории современного Ливана, создали письменность, которая стала прародительницей почти всех современных алфавитов мира.

Финикийцы были величайшими мореплавателями древности. Их корабли бороздили все Средиземноморье, основывая колонии от Испании до Северной Африки. Именно финикийцы основали Карфаген — город, который много веков соперничал с Римом. Для ведения торговли в разных странах финикийцам нужна была простая и универсальная система письма.

Сложные иероглифические и клинописные системы не подходили для торговых нужд. Египетскими иероглифами владели только профессиональные писцы после многолетнего обучения. Месопотамская клинопись требовала знания сотен знаков. Финикийцам нужно было что-то принципиально иное.

И они совершили гениальное открытие: вместо обозначения целых слов или слогов, каждый знак их алфавита передавал только один звук. Более того, финикийцы отказались от записи гласных — в семитских языках основную смысловую нагрузку несут согласные, а гласные лишь модифицируют значение.

Финикийский алфавит состоял всего из 22 знаков. Сравните: в египетской системе было около 700 иероглифов, в вавилонской клинописи — около 600 знаков, а финикийцу достаточно было выучить 22 буквы! Это была поистине демократическая письменность — простая, доступная, быстрая в изучении.

Названия финикийских букв были не случайными. Первая буква «алеф» означала «бык», вторая «бет» — «дом», третья «гимель» — «верблюд». Каждое название начиналось со звука, который передавала буква. Эти названия дожили до наших дней: греческие «альфа», «бета», «гамма» и еврейские «алеф», «бет», «гимель» — потомки финикийских букв.

Простота финикийского письма способствовала его быстрому распространению. Финикийские торговцы разносили свой алфавит по всему Средиземноморью. Каждый народ приспосабливал его под свой язык, добавляя или изменяя буквы.

Греки, заимствовав финикийский алфавит в VIII веке до нашей эры, сделали следующий революционный шаг — они начали обозначать гласные звуки. Несколько финикийских букв для звуков, отсутствовавших в греческом языке, они приспособили для записи гласных. Так появился первый в истории полный алфавит, где каждый звук речи имел свое обозначение.

От греческого алфавита произошли латиница (которой мы пользуемся сейчас) и кириллица (основа русского письма). А финикийское письмо стало основой арабского и еврейского алфавитов. Таким образом, практически все современные алфавитные системы восходят к изобретению финикийских торговцев.

Финикийский алфавит исчез вместе с финикийской цивилизацией, но его наследие живет в каждой букве, которую мы пишем. Это один из величайших подарков, оставленных древностью современному миру — подарок грамотности, доступной каждому.

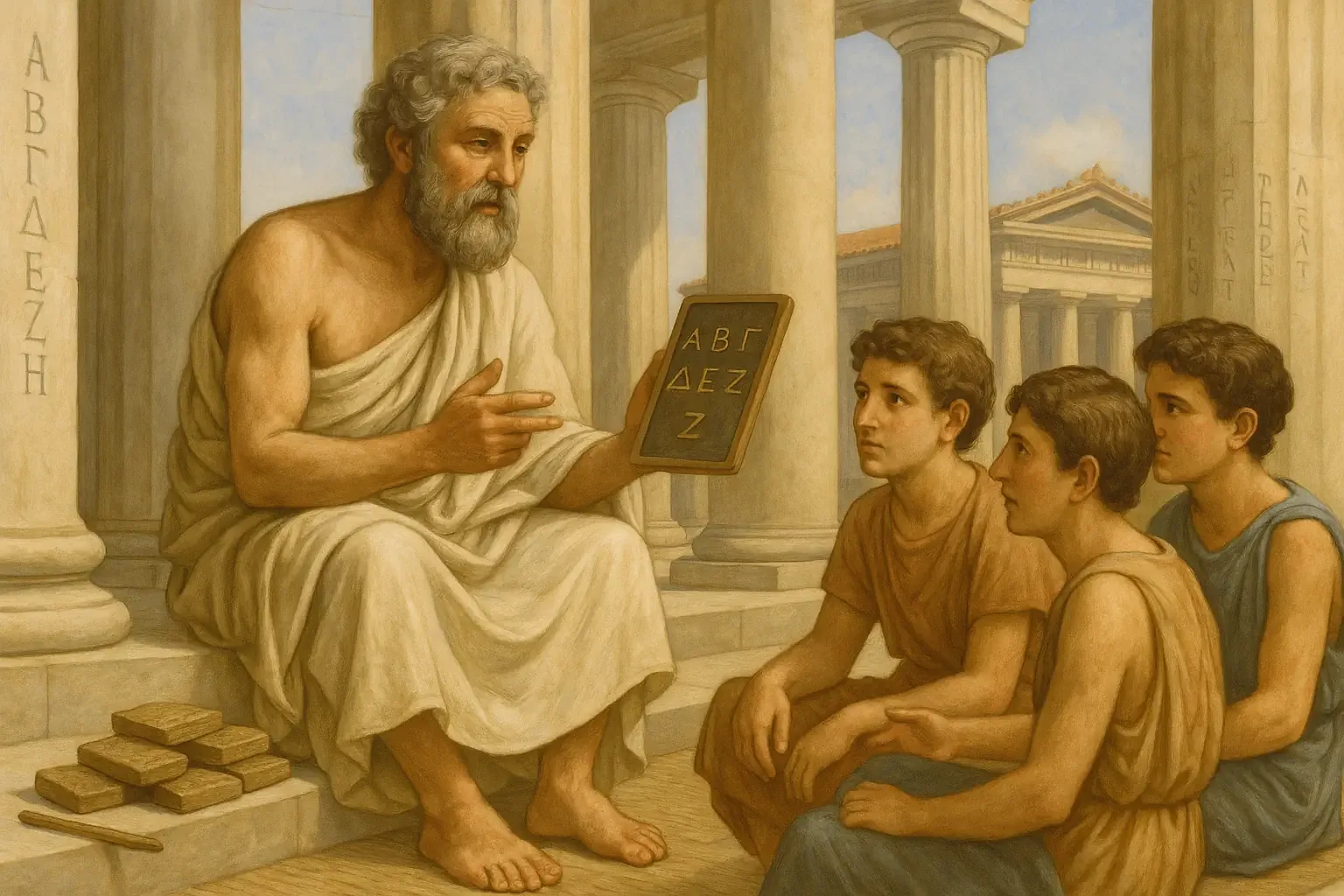

Эллинское наследие: от альфы до омеги

VIII век до нашей эры стал переломным для истории человеческого общения. Греки, переняв финикийское консонантное письмо, создали первый в мире полноценный алфавит — систему, где каждый звук речи, включая гласные, имел собственное обозначение.

Эта казалось бы небольшая модификация имела колоссальные последствия. Финикийское письмо требовало от читателя догадываться о гласных — представьте, что слово «дом» писалось бы как «дм», а «дым» — тоже «дм». Греческий алфавит впервые в истории позволил записывать речь со стопроцентной точностью.

Греки взяли финикийские названия букв почти без изменений: «алеф» стал «альфой», «бет» — «бетой», «гимель» — «гаммой». Но несколько букв для звуков, отсутствовавших в греческом языке, они приспособили для обозначения гласных. Так финикийский «алеф» (гортанная смычка) превратился в греческую «альфу» (звук «а»).

Появление точного способа записи речи произвело интеллектуальную революцию в греческом мире. Впервые стало возможным записывать не только деловые документы и религиозные формулы, но и сложные философские рассуждения, научные теории, художественные произведения.

Именно благодаря совершенству греческого письма до нас дошли поэмы Гомера, диалоги Платона, трагедии Софокла. Без точной записи гласных звуков стихотворный размер и музыкальность греческой поэзии были бы невозможны. Представьте, как трудно было бы понять поэму, записанную только согласными!

Древнейшие греческие надписи — Дипилонская надпись и текст на «Чаше Нестора» — датируются концом VIII века до нашей эры. Уже в этих ранних памятниках видно совершенство новой системы письма. На знаменитой чаше из Питекусс (современный остров Искья) сохранилась надпись: «Кто выпьет из этой чаши, того тотчас охватит желание прекрасновенчанной Афродиты».

В разных областях Греции первоначально существовали различные варианты алфавита, но постепенно победил ионийский вариант с 24 буквами — от альфы до омеги. Этот алфавит был официально принят в Афинах в 403 году до нашей эры и стал основой классического греческого письма.

Греческий алфавит дал начало двум главным письменным традициям Европы. На западе от него произошла латиница — основа большинства современных европейских алфавитов. На востоке греческое письмо стало основой кириллицы — алфавита славянских народов.

Но значение греческого алфавита не исчерпывается его ролью предка других письменностей. Греки первыми начали использовать буквы для обозначения чисел, что стало основой математических и научных вычислений. Греческие буквы до сих пор широко используются в математике, физике, астрономии. Кто не знает числа π (пи) или не слышал об α-частицах и β-излучении?

Греческий алфавит продемонстрировал всему миру силу простоты. Двадцать четыре знака оказались достаточными для записи любых текстов — от торговых договоров до философских трактатов. Эта простота сделала грамотность достоянием не только жрецов и писцов, но и широких слоев населения, что стало одной из основ греческой демократии.

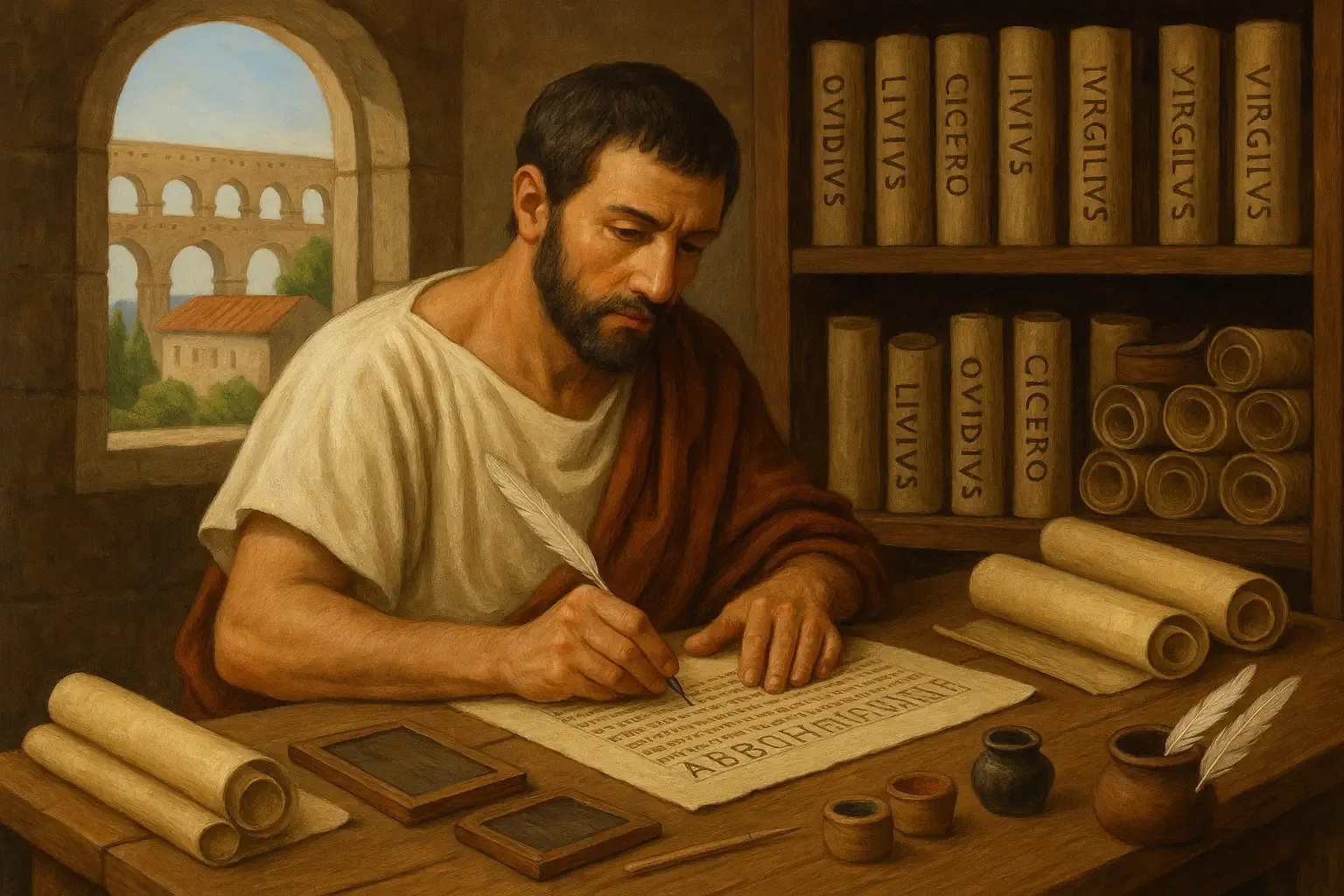

Латинские корни европейской письменности

В VII веке до нашей эры греческий алфавит совершил еще одно путешествие — на Апеннинский полуостров, где его переняли этруски, а от них — римляне. Так началась история латинского письма — системы, которая сегодня служит основой для письменности большинства народов мира.

Первоначальный латинский алфавит насчитывал 21 букву. Римляне убрали некоторые греческие буквы, которые им не требовались, и видоизменили форму остальных. Так греческая Α (альфа) стала латинской A, Β (бета) — B, Γ (гамма) — C, и так далее. Позже алфавит пополнился буквами Y и Z для записи слов, заимствованных из греческого языка.

Римская империя стала величайшим распространителем письменности в истории человечества. Латинский алфавит пришел вместе с римскими легионами в Галлию, Иберию, Британию, Дакию. Везде, где устанавливалась римская власть, местные племена знакомились с латинским письмом.

Но настоящее торжество латиницы началось с распространением христианства. Когда римский император Константин в 313 году признал христианство официальной религией империи, латынь стала языком западного христианства. Христианские миссионеры несли латинский алфавит к варварским племенам Европы.

С падением Западной Римской империи в 476 году латынь не исчезла — наоборот, она стала lingua franca средневековой Европы. В монастырских скрипториях монахи переписывали латинские тексты, сохраняя и передавая знания античности. Именно в монастырях родились основные европейские стили письма — каролингский минускул, готическое письмо.

Средневековые переписчики создали совершенную систему книжного производства. В скрипториях — мастерских по переписке книг — работали десятки монахов под руководством опытных писцов. Каждый переписывал рукопись от начала до конца, самостоятельно вписывая цветные инициалы. Дорогостоящий пергамент использовался экономно — поэтому в XI веке появился готический шрифт с вытянутыми буквами, позволяющий уместить больше текста на странице.

Работа в скриптории была медленной и кропотливой. Один переписчик за всю жизнь мог создать лишь несколько десятков книг. Срок изготовления одной рукописи доходил до нескольких месяцев. Книги были настолько дороги, что их приковывали цепями к полкам в библиотеках.

Постепенно латиница приспосабливалась к особенностям местных языков. Для германских языков добавили буквы W и ß, для славянских — различные диакритические знаки. Каждый народ создавал свой вариант латинского алфавита, но основа оставалась единой.

С изобретением книгопечатания в XV веке латинские буквы получили новую жизнь. Первые печатные книги набирались латинским шрифтом, и именно эта традиция определила внешний вид современных европейских текстов.

Сегодня варианты латинского алфавита используют более 70% населения Земли. На латинице основаны письменности романских, германских, кельтских, части славянских языков, а также множества языков Африки, Америки и Океании. Даже там, где исторически использовались другие системы письма — например, в Турции или Вьетнаме — в XX веке произошел переход на латиницу.

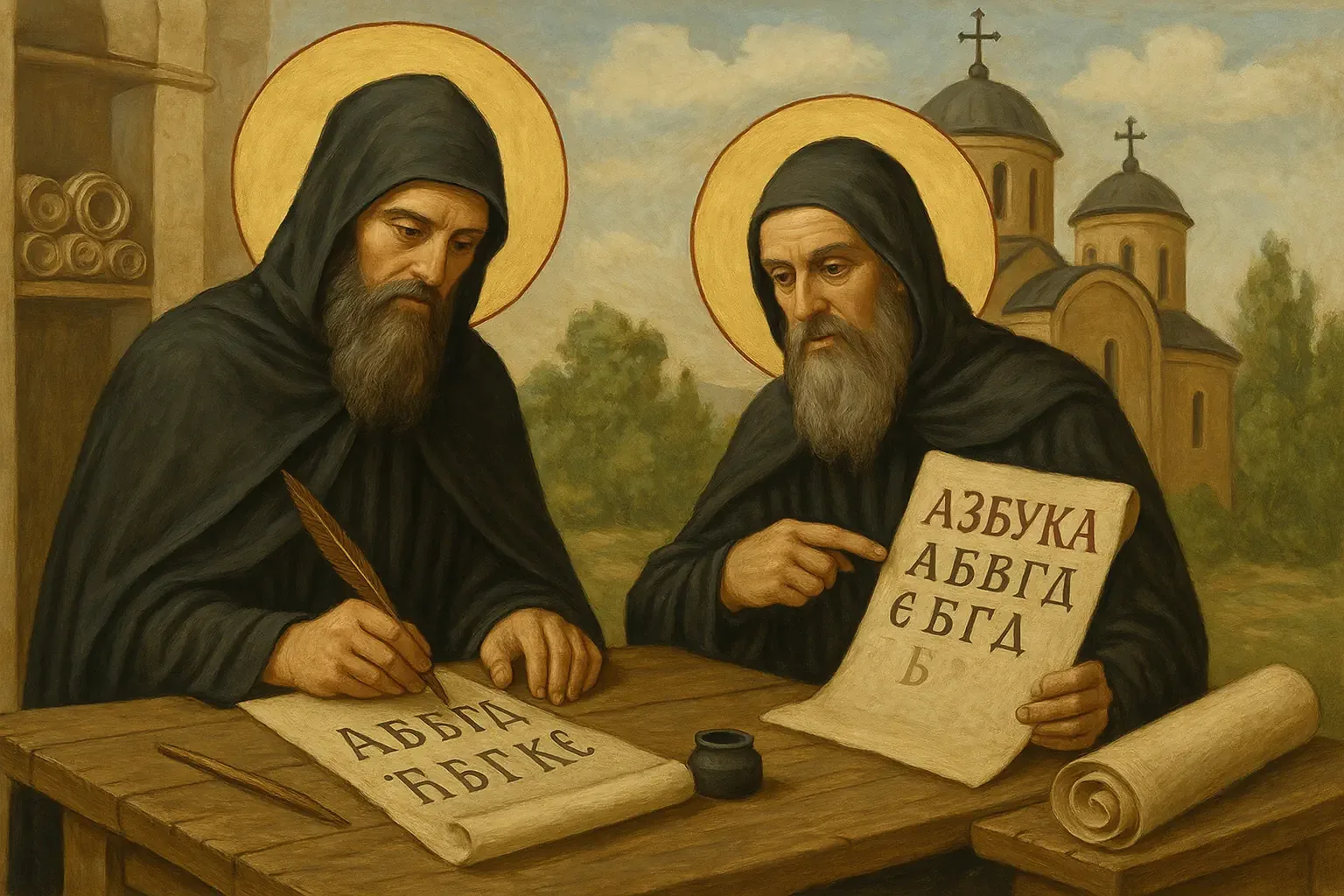

Кириллица: письменность славянских народов

IX век нашей эры стал поворотным в истории славянских народов. В 863 году византийский император Михаил III отправил в Великую Моравию двух братьев-миссионеров — Константина (принявшего позже монашеское имя Кирилл) и Мефодия — для проповеди христианства на славянском языке. То, что они создали, навсегда изменило культурную карту Восточной Европы.

Моравский князь Ростислав обратился к Византии с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить христианскую веру на понятном славянам языке. До этого богослужение велось на латыни или греческом, которые славяне не понимали. Константин и Мефодий, родившиеся в Солуни (современные Салоники) и знавшие славянскую речь с детства, взялись за эту задачу.

Первым делом братья создали славянскую азбуку. Большинство ученых считает, что Константин изобрел глаголицу — сложную по начертанию, но точно передававшую все звуки славянской речи систему письма. С помощью глаголицы братья перевели на славянский язык основные церковные книги — Евангелие, Апостол, Псалтирь.

За шесть месяцев работы была создана не просто азбука, а целая письменная культура. Братья не только изобрели буквы, но и разработали принципы передачи христианской терминологии на славянский язык, создали основы литературного церковнославянского языка.

Кириллица — азбука, которой мы пользуемся сегодня — появилась позже, уже после смерти Кирилла и Мефодия. Ее создание связывают с деятельностью их учеников в Болгарии, прежде всего — святого Климента Охридского. Кириллица была проще глаголицы по начертанию, так как основывалась на греческом уставном письме с добавлением букв для специфически славянских звуков.

Новая азбука получила название в честь младшего из братьев — Константина-Кирилла. В кириллице было 43 буквы — значительно больше, чем в греческом алфавите, потому что славянская речь богаче звуками. Для обозначения отсутствовавших в греческом языке звуков были созданы оригинальные буквы: Ж, Ц, Ч, Ш, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я.

Распространение кириллицы шло параллельно с принятием православия славянскими народами. В 988 году князь Владимир крестил Русь, и кириллица пришла в Киев. На Руси после принятия христианства начали переводить и переписывать церковные книги. Древнейшие русские кириллические памятники — Остромирово Евангелие 1056-1057 годов, Изборники 1073 и 1076 годов — показывают высокий уровень книжной культуры уже в XI веке.

Особенностью славянской письменности было то, что названия букв представляли собой целые слова: «азъ» (я), «буки» (буквы), «веде» (знаю), «глаголь» (говори), «добро», «есть», «живете» и так далее. Первые буквы кириллицы можно было прочесть как фразу: «Я буквы знаю, говори добро есть, живете зело...» Некоторые исследователи видят в этом скрытое послание создателей азбуки.

Развитие кириллицы в России шло по особому пути. В отличие от западноевропейского письма, русская письменность развивалась в соответствии с изменениями языка. До XVIII века это происходило стихийно, а затем — через государственные реформы.

Важнейшими вехами стали:

- Петровская реформа 1707-1710 годов, создавшая «гражданский» шрифт в противоположность церковному

- Реформы Академии наук 1735, 1738 и 1758 годов, упорядочившие алфавит

- Советская реформа 1917-1918 годов, исключившая устаревшие буквы

В результате этих реформ современный русский алфавит насчитывает 33 буквы — он стал проще и доступнее для изучения, что способствовало распространению грамотности в российском обществе.

Сегодня различными вариантами кириллицы пользуются более 250 миллионов человек. Кроме русского языка, кириллица служит основой письменности для болгарского, сербского, македонского, украинского, белорусского языков, а также множества языков народов России и СНГ. В цифровую эпоху кириллица получила новую жизнь — российский интернет-сегмент (Рунет) является одним из крупнейших в мире.

Книгопечатная революция Гутенберга

1440-е годы XV века навсегда изменили судьбу человеческого знания. В немецком городе Майнце изобретатель Иоганн Гутенберг создал технологию, которая произвела переворот сравнимый с изобретением самого письма — книгопечатание с подвижными литерами.

До Гутенберга книги существовали только в рукописном виде. Каждый экземпляр переписывался от руки — процесс медленный, дорогой и сопряженный с ошибками. Один переписчик мог создать за год максимум несколько книг. Библиотека в 1000 томов считалась огромным богатством, доступным только монастырям и королевским дворам.

Гутенберг решил эту проблему гениально просто. Вместо переписывания каждой страницы он создал систему наборных форм из отдельных металлических букв — литер. Каждую страницу можно было собрать за несколько часов из заранее отлитых и хранящихся в типографской кассе литер, отпечатать нужное количество экземпляров, а затем разобрать форму и использовать те же литеры для следующей страницы.

Технология Гутенберга включала несколько важных изобретений:

- Сплав для литер из олова, свинца и сурьмы — прочный и точный

- Печатный пресс, адаптированный с винодельческого оборудования

- Специальные типографские чернила на масляной основе

- Система точной отливки литер одинакового размера

Первой книгой, напечатанной Гутенбергом, была «Латинская грамматика» Элия Доната в 1451 году. Но главным его достижением стала 42-строчная Библия, завершенная к 1455 году. Это была первая полноценная печатная книга в Европе — 1282 страницы в двух томах, отпечатанных тиражом около 180 экземпляров.

Изобретение Гутенберга распространилось по Европе с невероятной скоростью. К 1500 году в 250 европейских городах работали типографии, которые выпустили около 40 тысяч различных изданий общим тиражом 10-12 миллионов экземпляров. Это означало, что за полвека было напечатано больше книг, чем переписано за всю предшествующую историю человечества.

Книгопечатание произвело интеллектуальную революцию. Знания, прежде доступные только узкому кругу образованной элиты, стали распространяться среди широких слоев населения. Появились книги на национальных языках — до этого большинство книг писалось на латыни.

Печатная книга стимулировала развитие грамотности. Когда книги стали доступнее, появился стимул учиться читать. В городах Германии, Нидерландов, Италии к концу XV века грамотными были уже 10-30% населения — небывалый для того времени показатель.

Книгопечатание ускорило научную революцию XVI-XVII веков. Ученые могли теперь быстро обмениваться идеями, публиковать результаты экспериментов, критиковать теории коллег. Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон — все они опирались на возможности, созданные печатным станком.

Не менее важным было влияние книгопечатания на Реформацию. Мартин Лютер использовал типографии для массового распространения своих идей. За три года (1517-1520) его памфлеты разошлись тиражом в 300 тысяч экземпляров — невообразимо для рукописной эпохи.

Печатная книга стандартизировала языки. Когда типографы выбирали, на каком диалекте печатать книги, они отдавали предпочтение наиболее распространенным вариантам. Так формировались национальные литературные языки — основа будущих национальных государств.

К началу XVI века книгопечатание окончательно вытеснило рукописную традицию в Европе. Монастырские скриптории закрывались или перепрофилировались. Профессия переписчика практически исчезла. Началась эпоха, которая продлилась до конца XX века — эпоха господства печатного слова.

Мировые традиции письма: от каллиграфии до китайских иероглифов

Пока в Европе развивалась алфавитная традиция, в других частях света письменность шла собственными путями. Особого внимания заслуживают китайская иероглифическая система и арабская каллиграфия — две традиции, которые создали уникальные эстетические и культурные миры.

Китайские иероглифы: письменность-искусство

История китайской письменности насчитывает более 6000 лет. Самые древние образцы — цзягувэнь (надписи на костях) — датируются XIV веком до нашей эры и найдены в городе Аньян. На костях животных и черепашьих панцирях гадатели вырезали вопросы к духам предков и богам.

В отличие от алфавитных систем, китайские иероглифы обозначают не звуки, а понятия. Каждый иероглиф — это слово или морфема. Древнейшие знаки были пиктографическими: 日 (солнце), 月 (луна), 山 (гора), 水 (вода). Позднее появились идеограммы для абстрактных понятий и фоноидеограммы, сочетавшие смысловую и звуковую подсказки.

Китайская письменность объединила огромную империю с множеством диалектов. Люди, говорившие на разных языках, могли понимать друг друга через письмо. Иероглиф 山 везде означал «гора», хотя произносился по-разному в каждой провинции.

Особенность китайской культуры — отношение к письму как к искусству. Каллиграфия (шуфа — «искусство письма») считается одним из высших искусств, равным живописи и поэзии. Образованный китаец должен был владеть «четырьмя сокровищами кабинета ученого»: кисточкой, тушью, бумагой и тушечницей.

В эпоху династий Хань, Трех царств и Восточной Цзинь (III-V века н.э.) каллиграфия достигла своего расцвета. Появились классические стили письма: кайшу (уставное письмо), синшу (ходовое письмо), цаошу (скорописное письмо). Каждый стиль имел свою эстетику и сферу применения.

Китайская письменность повлияла на соседние культуры. Японцы заимствовали иероглифы для своих канджи, корейцы создали на их основе ханча, вьетнамцы — чыном. До XX века китайские иероглифы были lingua franca Восточной Азии, подобно латыни в средневековой Европе.

Сегодня китайскими иероглифами пользуются более 1,3 миллиарда человек. В КНР используются упрощенные иероглифы (около 3500 знаков для повседневного использования), в Тайване и Гонконге — традиционные (до 50 тысяч знаков в больших словарях).

Арабская каллиграфия: священное искусство ислама

Арабская письменность зародилась на основе набатейского алфавита, который, в свою очередь, восходил к финикийскому. Но с появлением ислама арабское письмо приобрело особый, сакральный статус.

Согласно исламской традиции, Коран — прямое слово Аллаха, переданное пророку Мухаммаду. Записать священный текст нужно было как можно более красиво. Так родилась арабская каллиграфия — искусство прекрасного письма.

Ислам запрещал изображение живых существ, поэтому каллиграфия стала главным видом изобразительного искусства в мусульманском мире. Арабские буквы украшали мечети, дворцы, рукописи, ковры, керамику. Каллиграфия была везде — от архитектурных памятников до повседневных предметов.

Каллиграф в исламской культуре — фигура почти священная. Обучение каллиграфии начиналось с детства и продолжалось десятилетиями. Мастер должен был не только в совершенстве владеть техникой, но и глубоко понимать смысл записываемого текста.

Основу каллиграфической композиции составляли строгие геометрические принципы. Единицей измерения была точка — квадрат, размер которого зависел от ширины пера. Высота буквы алиф составляла от 3 до 12 точек в зависимости от стиля. Все остальные буквы строились в пропорции к алифу.

Развивались различные стили арабского письма:

- Куфи — монументальный стиль для архитектурных надписей

- Насх — четкий округлый почерк для переписки Корана

- Сулс — изысканный курсивный стиль

- Рика — простой почерк для личных писем

- Дивани — османский канцелярский стиль

- Талик — персидский наклонный стиль

Арабская каллиграфия распространилась вместе с исламом от Испании до Индонезии. Она приспосабливалась к местным традициям: в Китае появился стиль сини, в Африке — магриби, в Османской империи — дивани.

В эпоху цифровых технологий китайские иероглифы и арабская каллиграфия переживают новое рождение. Созданы цифровые шрифты, имитирующие традиционные стили письма. В интернете процветают сообщества каллиграфов, а приложения обучают искусству прекрасного письма. Древние традиции находят новые формы выражения в цифровом мире.

Цифровая эра: когда письмо стало мгновенным

XX век кардинально изменил природу человеческого общения. За несколько десятилетий мы прошли путь от писем, доставляемых неделями, до мгновенных сообщений, передаваемых по всему миру за доли секунды. Началась эпоха цифрового письма — времени, когда каждый человек стал издателем собственных текстов.

SMS: революция коротких сообщений

Первое SMS было отправлено 3 декабря 1992 года в Великобритании. Инженер Нил Папуорт набрал на компьютере «Merry Christmas» и отправил сообщение на мобильный телефон коллеги. Никто не мог предположить, что эта технология изменит способ человеческого общения.

SMS (Short Message Service) изначально разрабатывалась как служебная функция сотовой связи — способ для операторов уведомлять абонентов о технических проблемах. Лимит в 160 символов был установлен произвольно, исходя из технических ограничений сетей GSM. Но именно эта краткость стала ключом к успеху SMS.

Короткие сообщения кардинально изменили стиль письменного общения. Родился новый язык — лаконичный, экономный, полный сокращений и аббревиатур. Вместо «Как дела?» писали «кд», вместо «Спокойной ночи» — «сп». Пунктуация упростилась до минимума, заглавные буквы исчезли.

Мобильная связь демократизировала письменное общение. Если раньше письмо требовало грамотности, красивого почерка, знания эпистолярного этикета, то SMS мог отправить любой владелец мобильного телефона. Письменная речь из формального, торжественного акта превратилась в повседневное, бытовое действие.

К началу 2000-х годов SMS стали глобальным феноменом. В 2007 году в мире было отправлено 1,8 триллиона SMS. Подростки печатали сообщения с закрытыми глазами, не глядя на клавиатуру телефона. Появился даже термин «SMS-большой палец» — профессиональная болезнь активных пользователей мобильной связи.

Интернет-журналистика: каждый — редактор

Параллельно с мобильной связью развивался интернет, который произвел еще более радикальную революцию в мире письма. Появление Всемирной паутины в 1990-х годах впервые в истории дало каждому человеку возможность стать издателем.

Интернет-журналистика принципиально отличается от традиционной. Онлайн-медиа работают в режиме реального времени, мгновенно реагируя на события. Новости публикуются еще до того, как прошли полную редактуру и проверку фактов. Главное — скорость, а точность можно исправить потом.

Изменилась структура текстов. Интернет-статьи стали более короткими, разбитыми на небольшие абзацы. Появились гиперссылки, позволяющие связывать тексты между собой. Читатель получил возможность выстраивать собственные маршруты чтения, перепрыгивая от статьи к статье.

Интернет породил новые жанры текстов:

- Блоги — личные дневники в сети

- Посты в социальных сетях — микроблоги на несколько предложений

- Комментарии — диалог читателей с авторами и друг с другом

- Репосты — распространение чужих текстов с собственными комментариями

Барьеры входа в профессию журналиста исчезли. Любой человек мог создать сайт, блог или канал и начать публиковать свои тексты. Аудитория сама решала, кого читать, а кого игнорировать. Традиционные СМИ столкнулись с конкуренцией миллионов независимых авторов.

Мессенджеры: письмо как разговор

2000-е годы принесли новую волну инноваций — мессенджеры. ICQ, Skype, а затем WhatsApp, Telegram, Viber превратили письменное общение в подобие устного разговора. Сообщения стали отправляться мгновенно, длинные письма уступили место коротким репликам.

Мессенджеры вернули письменному общению интимность и непосредственность. В отличие от email или SMS, переписка в мессенджере больше похожа на живой диалог. Собеседники видят, когда сообщение доставлено и прочитано, могут писать одновременно, перебивать друг друга.

Изменился стиль письма. В мессенджерах люди пишут так, как говорят — с повторами, междометиями, эмоциональными восклицаниями. Исчезли правила эпистолярного этикета. Не нужно здороваться в начале и прощаться в конце — переписка течет непрерывно, как разговор.

Эмодзи: возвращение к пиктограммам

Одним из самых неожиданных трендов цифровой эпохи стало возрождение пиктографического письма в виде эмодзи. Эти маленькие картинки, изначально созданные для японских мобильных телефонов, завоевали весь мир.

Эмодзи выполняют функцию, которую в устной речи играют интонация и жесты. Они помогают передать эмоциональный подтон сообщения, показать отношение автора к написанному. Фраза «Хорошо» может звучать по-разному в зависимости от эмодзи: «Хорошо 😊» (радость), «Хорошо 😔» (грусть), «Хорошо 😤» (раздражение).

В некоторых ситуациях эмодзи полностью заменяют слова. Вместо «Люблю тебя» можно отправить ❤️, вместо «Увидимся завтра» — 👋🕘. Мы вернулись к истокам человеческого общения — к языку символов и изображений.

Социальные сети: письмо как перформанс

Последним этапом цифровой революции стали социальные сети — платформы, где письмо превратилось в публичное выступление. Facebook, Twitter, Instagram, ТикТок создали пространство, где каждый пост рассчитан не на конкретного адресата, а на неопределенную аудitorию.

Социальные сети изменили мотивацию письма. Люди пишут не для того, чтобы передать информацию, а чтобы сформировать впечатление о себе. Каждый пост — это небольшое перформативное действие, попытка представить себя в выгодном свете.

Появились новые жанры: селфи с подписями, сториз на 24 часа, твиты длиной в 280 символов. Письмо стало более визуальным — текст дополняется фотографиями, видео, стикерами. Граница между письменным и устным, между текстом и изображением размывается.

Цифровая эпоха вернула письму статус повседневного действия. Современный человек пишет больше, чем любой из его предков, — десятки сообщений в день в мессенджерах, посты в социальных сетях, комментарии под статьями. Мы живем в эпоху всеобщей письменности, когда каждый становится автором собственных текстов.

Современное состояние: между традициями и инновациями

Начало XXI века стало временем величайших перемен в истории человеческого общения. За два десятилетия мы пережили больше революций в сфере письма и коммуникации, чем за предыдущие пятьсот лет. И этот процесс только ускоряется.

Новая экосистема медиа

Традиционные границы между письменной и устной речью, между личным и публичным, между автором и читателем стремительно размываются. В 2025 году SMM-подразделения многих брендов трансформируются в полноценные отделы работы с контентом, поскольку социальные сети становятся не просто площадками для продвижения, а полноценными экосистемами.

Платформы вроде Instagram, YouTube, Telegram и TikTok отдают приоритет авторскому контенту, уменьшая органический охват традиционной рекламы. Это вынуждает бренды создавать больше ценного контента. Мы наблюдаем демократизацию медиа — каждый может стать издателем, каждый бренд превращается в медиакомпанию.

Изменились форматы потребления информации. 2025 год объявлен «эрой скроллинга» — временем, когда важно привлекать внимание аудитории с первых секунд взаимодействия с контентом. Тексты становятся короче, визуальнее, интерактивнее. Лонгриды соседствуют с постами в 280 символов, подкасты — с видео длиной 15 секунд.

Трансформация журналистики

Интернет-журналистика продолжает эволюционировать, осваивая новые форматы и технологии. Современный журналист должен уметь создавать не только тексты, но и видео, подкасты, интерактивную графику. Профессия становится мультимедийной.

Скорость остается главным преимуществом онлайн-медиа перед традиционными. Новости публикуются в режиме реального времени, иногда даже раньше, чем события завершились. Это создает новые возможности, но и новые риски — распространение недостоверной информации, фейковых новостей.

Персонализация становится ключевым трендом. Алгоритмы социальных сетей и новостных агрегаторов показывают каждому пользователю уникальную ленту новостей. Мы живем в «информационных пузырях», видя преимущественно ту информацию, которая соответствует нашим взглядам и интересам.

Эволюция личного общения

Мессенджеры становятся все более мультифункциональными. Современные приложения для обмена сообщениями позволяют не только переписываться, но и звонить, отправлять файлы, совершать платежи, заказывать еду. WeChat в Китае или WhatsApp Business показывают будущее мессенджеров как универсальных платформ для всех видов коммуникации.

Голосовые сообщения набирают популярность, особенно среди молодежи. Это гибрид устной и письменной коммуникации — удобство мессенджера с живостью устной речи. Некоторые исследователи видят в этом начало новой эпохи — «пост-письменной», когда письмо частично возвращается к устным формам.

Видеозвонки, особенно после пандемии COVID-19, стали массовым явлением. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet превратили видеосвязь из экзотической технологии в повседневный инструмент работы и общения. Это влияет на письменную коммуникацию — часть переписки переходит в видеоформат.

Глобализация и локализация письма

Английский язык укрепляет позиции lingua franca цифровой эпохи. Большинство программистских языков, интернет-мемов, технологических терминов основаны на английском. Это создает новый тип билингвизма — люди пишут на родном языке в личной переписке и на английском в профессиональной сфере.

Одновременно происходит возрождение интереса к национальным письменностям. Кириллица процветает в Рунете, арабская каллиграфия переживает ренессанс в цифровом искусстве, китайские иероглифы адаптируются к потребностям искусственного интеллекта. Глобализация и локализация идут параллельно.

Машинный перевод устраняет языковые барьеры. Google Translate, DeepL и другие сервисы позволяют мгновенно переводить тексты между десятками языков. Качество перевода растет благодаря применению искусственного интеллекта. Возможно, мы приближаемся к эпохе, когда языковые различия перестанут быть препятствием для общения.

Влияние на образование и грамотность

Цифровые технологии меняют понятие грамотности. К традиционным навыкам чтения и письма добавляются цифровая грамотность, медиаграмотность, способность работать с мультимедийным контентом. Современному человеку нужно уметь не только писать тексты, но и создавать видео, работать с изображениями, понимать основы веб-дизайна.

По данным ВЦИОМ, 30% россиян за год не прочитали ни одной книги. 75% россиян бывают в библиотеке реже одного раза в год или никогда. Книги, журналы и газеты занимают все меньшую долю в информационной диете современного человека.

Но это не означает снижения грамотности — скорее, изменение ее форм. Люди читают меньше книг, но больше текстов в интернете. Вместо длинных романов потребляют короткие посты, статьи, сообщения. Меняется не количество чтения, а его характер.

Вызовы эпохи информационного изобилия

Главный парадокс нашего времени — при невиданном в истории изобилии информации люди часто ощущают себя дезинформированными. Фейковые новости распространяются быстрее достоверных, алгоритмы создают «пузыри фильтров», качественная журналистика конкурирует с развлекательным контентом.

Внимание становится дефицитным ресурсом. В условиях информационного изобилия побеждает тот контент, который лучше захватывает внимание, а не тот, который более качественен или полезен. Это меняет стиль письма — тексты становятся более яркими, эмоциональными, провокационными.

Появилась проблема «клипового мышления» — неспособности концентрироваться на длинных текстах. Многие молодые люди предпочитают получать информацию короткими порциями — в твитах, сториз, коротких видео. Это влияет на развитие аналитических способностей, глубины понимания сложных проблем.

Цифровая эпоха поставила человечество перед выбором между скоростью и качеством, количеством и глубиной, развлечением и образованием. От того, как мы решим эти дилеммы, зависит будущее человеческой культуры и коммуникации.

Искусственный интеллект: письмо в эпоху машин

Мы стоим на пороге новой революции в истории письма — возможно, самой радикальной со времен изобретения алфавита. Искусственный интеллект не просто меняет способы создания текстов, он ставит под вопрос саму природу авторства, творчества и человеческой уникальности в сфере письменного слова.

Машины, которые пишут

В 2022 году мир впервые по-настоящему познакомился с ChatGPT — системой искусственного интеллекта, способной создавать тексты, практически неотличимые от человеческих. За несколько месяцев технология, долгое время остававшаяся достоянием узкого круга исследователей, стала доступна миллионам пользователей.

Современные ИИ-системы умеют писать статьи, стихи, сценарии, программы, научные работы. Они анализируют стиль, подражают известным авторам, создают контент на заданные темы. Качество генерируемых текстов растет экспоненциально — от очевидно машинных в 2020 году до практически неотличимых от человеческих в 2025 году.

Языковые модели, подобные GPT-4, обучаются на миллиардах текстов из интернета. Они «прочитали» больше книг, статей, комментариев, чем может прочесть человек за всю жизнь. В некотором смысле, эти системы знают всю письменную культуру человечества.

Принцип работы ИИ-писателей основан на предсказании следующего слова в тексте. Система анализирует контекст и выбирает наиболее вероятное продолжение. Но за этой простотой скрывается невероятная сложность — современные модели содержат сотни миллиардов параметров и требуют для обучения суперкомпьютеры с десятками тысяч процессоров.

Трансформация творческих профессий

ИИ уже сейчас активно используется в журналистике, маркетинге, образовании. Новостные агентства применяют автоматическую генерацию сводок биржевых торгов и спортивных результатов. Маркетологи используют ИИ для создания рекламных текстов и контента для социальных сетей. Преподаватели — для подготовки учебных материалов.

Но возникают и серьезные вопросы. Если машина может написать статью за секунды, зачем нужен журналист? Если ИИ создает стихи в стиле Пушкина, в чем уникальность поэта? Многие творческие профессии столкнулись с экзистенциальным вызовом.

Пока что ИИ лучше справляется с формальными, структурированными текстами — новостными сводками, техническими инструкциями, простыми статьями. Сложнее дается творческое письмо, требующее оригинального мышления, личного опыта, эмоциональной глубины. Но граница между «машинным» и «человеческим» письмом постоянно смещается.

Возникает новый тип творческого процесса — коллаборация человека и машины. Писатель может использовать ИИ для генерации идей, набросков, черновых вариантов, а затем дорабатывать их, вносить личность, смысл, стиль. Это подобно тому, как художник использует фотографию как основу для картины или музыкант — сэмплы для создания новой композиции.

Проблемы и вызовы

ИИ-тексты поднимают вопросы авторского права и этики. Кто является автором текста, созданного машиной? Как защитить интеллектуальную собственность, если ИИ может имитировать любой стиль? Можно ли публиковать машинные тексты под своим именем?

Растет проблема дезинформации. ИИ может генерировать убедительные фейковые новости, создавать ложные научные статьи, имитировать стиль конкретных авторов. Грань между правдой и вымыслом в цифровом пространстве становится все более размытой.

Массовое использование ИИ может привести к гомогенизации текстов. Если все будут использовать одни и те же алгоритмы, письменная культура может утратить разнообразие стилей и голосов. Возникает риск создания «серой массы» одинаковых, технически корректных, но безличных текстов.

Образование в эпоху ИИ

Учебные заведения по всему миру пытаются адаптироваться к новой реальности. Традиционные методы оценки знаний — эссе, рефераты, курсовые работы — теряют смысл, когда студент может сгенерировать любой текст за минуты.

Появляются системы детекции ИИ-текстов, но они несовершенны и постоянно отстают от развития генеративных технологий. Образование вынуждено пересматривать свои цели — от обучения написанию текстов к развитию критического мышления, творческих способностей, умения работать с информацией.

Возникает новая грамотность — способность эффективно взаимодействовать с ИИ-системами. Умение составлять правильные запросы (промпты), редактировать и дорабатывать машинные тексты становится такой же важной компетенцией, как умение пользоваться поисковиками или текстовыми редакторами.

Персонализация и адаптация

ИИ открывает возможности для персонализированного письма невиданного масштаба. Системы могут адаптировать стиль, сложность, тематику текстов под конкретного читателя. Новостная статья может автоматически упрощаться для школьника или усложняться для эксперта. Учебные материалы адаптируются под уровень знаний и стиль обучения каждого студента.

Машинный перевод достигает качества, близкого к человеческому, стирая языковые барьеры. В будущем возможен мир, где каждый пишет на родном языке, а ИИ мгновенно переводит тексты для читателей, говорящих на других языках.

Возникают новые формы интерактивного письма — тексты, которые изменяются в реальном времени в зависимости от реакции читателя. Книги, которые подстраиваются под настроение читателя, статьи, которые углубляются в интересующие аспекты, интерактивные диалоги с литературными персонажами.

Будущее человеческого и машинного письма

Мы вступаем в эпоху, когда границы между человеческим и машинным творчеством становятся условными. Возможно, в будущем читатели не будут различать, написан ли текст человеком или ИИ — важным станет только качество и полезность контента.

Но это не означает конец человеческого письма. История показывает, что каждая технологическая революция не уничтожала предыдущие формы коммуникации, а дополняла их. Книгопечатание не уничтожило рукописи, телевидение — радио, интернет — традиционные медиа. Каждая форма находит свою нишу, свою аудиторию, свое предназначение.

Возможно, будущее письма — в симбиозе человека и машины, где технологии усиливают человеческие способности, а не заменяют их. ИИ возьмет на себя рутинные задачи — проверку грамматики, поиск информации, генерацию черновиков — освободив человека для по-настоящему творческой работы: постановки задач, формирования смыслов, создания эмоциональных связей с читателем.

Что нас ждет: письмо будущего

Заглянуть в будущее — дело неблагодарное, но некоторые тенденции уже сейчас позволяют представить, как может развиваться письменность в ближайшие десятилетия. Мы стоим на пороге изменений, которые могут быть столь же радикальными, как переход от устной традиции к письменной или от рукописи к печатной книге.

Нейроинтерфейсы: мысль становится текстом

Одно из самых фантастических направлений развития — прямая связь между мозгом и компьютером. Компании вроде Neuralink Илона Маска уже проводят первые эксперименты по имплантации чипов в мозг, позволяющих управлять компьютером силой мысли.

Представьте письмо без клавиатуры, без экрана, без рук. Человек просто думает о тексте, и слова появляются на экране или передаются собеседнику. Скорость письма может возрасти в десятки раз — мы думаем быстрее, чем печатаем. Исчезнет разрыв между мыслью и ее фиксацией.

Но такие технологии поднимают глубокие философские вопросы. Что происходит с приватностью мыслей? Как отделить мысли, предназначенные для записи, от случайных размышлений? Не потеряем ли мы способность к внутренней рефлексии, когда каждая мысль может стать публичной?

Дополненная реальность: текст в пространстве

Развитие AR-технологий может кардинально изменить способы представления текста. Вместо плоских экранов слова будут появляться в трехмерном пространстве, привязанные к конкретным объектам и местам.

Представьте прогулку по городу, где каждое здание окружено облаком текстовой информации — истории, отзывы, комментарии прохожих. Книги станут интерактивными — персонажи могут «выходить» со страниц, диалоги — озвучиваться, а действие — разворачиваться вокруг читателя.

Текст перестанет быть привязанным к носителю. Статьи, книги, сообщения будут существовать в виде информационных слоев, накладывающихся на физический мир. Граница между текстом и реальностью размоется.

Мультимодальная коммуникация

Будущее письма, скорее всего, не будет чисто текстовым. Сообщения будут сочетать слова, изображения, звук, видео, тактильные ощущения, запахи. Мы движемся к созданию полноценных мультисенсорных посланий.

Технологии вроде виртуальной и дополненной реальности уже позволяют создавать иммерсивные истории, где читатель становится участником событий. В будущем любой текст может сопровождаться «атмосферой» — звуковым фоном, визуальными эффектами, эмоциональными маркерами.

Возможно, мы вернемся к истокам человеческого общения — к синтезу всех способов передачи информации. Но на новом технологическом уровне, где каждое сообщение будет богаче и выразительнее любого произведения прошлого.

Персонализация и адаптация

ИИ будет все лучше понимать индивидуальные особенности каждого читателя и автора. Тексты начнут адаптироваться в реальном времени — упрощаться для детей, углубляться для экспертов, изменять эмоциональную окраску в зависимости от настроения читателя.

Каждый человек получит персонального ИИ-помощника для письма — виртуального редактора, соавтора, консультанта. Этот помощник будет знать стиль автора, его цели, аудиторию и помогать создавать более эффективные тексты.

Возможно появление «живых» текстов — произведений, которые продолжают развиваться после публикации, дополняются новыми фактами, адаптируются под изменяющиеся обстоятельства, вступают в диалог с читателями.

Глобализация и локализация

Машинный перевод достигнет качества, неотличимого от человеческого, что может привести к созданию «универсального письма» — системы, где каждый пишет на родном языке, но все понимают друг друга благодаря мгновенному переводу.

Одновременно могут возрождаться локальные письменные традиции. Цифровые технологии дают новые возможности для сохранения и развития малых языков, древних систем письма, региональных стилей.

Экологические ограничения

Развитие цифровых технологий сталкивается с ограничениями — энергопотреблением серверов, добычей редкоземельных металлов для электроники, электронными отходами. Возможно, в будущем появится движение за «медленное письмо» — осознанное ограничение цифрового потребления в пользу качественного, вдумчивого общения.

Могут возродиться аналоговые формы письма — не из ностальгии, а из экологических соображений. Рукописные письма, печатные книги, живые встречи могут стать формой протеста против гиперцифровизации.

Новые формы неграмотности

Парадоксально, но в мире тотальной письменности могут появиться новые формы неграмотности. Неумение концентрироваться на длинных текстах, зависимость от ИИ-помощников, потеря навыков рукописного письма уже сейчас становятся проблемами.

Возможно, в будущем появятся люди, которые умеют читать, но не понимают смысл прочитанного, создают тексты, но не вкладывают в них мысль, общаются постоянно, но не способны к глубокой коммуникации.

Сохранение человеческого в письме

Главный вызов будущего — сохранить в письме человеческое начало. Какими бы совершенными ни стали технологии, письмо останется способом выражения человеческих мыслей, чувств, переживаний.

Возможно, будущее письма — не в противопоставлении человека и машины, а в их синтезе. Технологии усилят человеческие способности, но не заменят человеческую душу. ИИ поможет нам писать быстрее, точнее, красивее, но что писать и зачем — решать будет человек.

В этом смысле будущее письма продолжает его древнюю традицию. Так же, как первобытный художник оставлял отпечаток ладони на стене пещеры, современный блогер оставляет след своей личности в цифровом пространстве. Меняются инструменты, но сохраняется главное — стремление человека поделиться своим внутренним миром с другими.

Заключение: письмо как зеркало человечества

От охры на стенах пещер до нейроинтерфейсов — путь, который прошло человечество за 50 тысяч лет развития письменности, поражает воображение. Но еще больше поражает то, что за всеми технологическими революциями скрывается одна неизменная человеческая потребность — потребность в общении, понимании, передаче опыта следующим поколениям.

Каждый этап развития письма был ответом на вызовы своего времени. Шумеры создали клинопись для ведения торговых записей в растущих городах. Финикийцы изобрели алфавит для упрощения коммуникации в Средиземноморье. Кирилл и Мефодий разработали славянскую азбуку для распространения христианства. Гутенберг запустил печатный станок для массового производства книг. Создатели интернета придумали цифровые сети для мгновенного обмена информацией.

Сегодня мы переживаем, возможно, самую радикальную трансформацию письма со времен его изобретения. Искусственный интеллект ставит под вопрос само понятие авторства. Социальные сети превращают каждого в издателя. Мессенджеры стирают границы между устной и письменной речью. Мы пишем больше, чем любое поколение до нас, но читаем ли мы глубже?

Демократизация и ее последствия

Величайшее достижение нашей эпохи — демократизация письма. Впервые в истории человечества практически каждый житель планеты может не только читать, но и публиковать свои тексты для миллионной аудитории. Барьеры входа в мир письменного слова исчезли.

Но демократизация имеет и оборотную сторону. В океане информации сложно найти жемчужины мудрости. Качественная журналистика конкурирует с развлекательным контентом. Фейковые новости распространяются быстрее настоящих. Клиповое мышление вытесняет способность к глубокому анализу.

Скорость против качества

Современное письмо живет в режиме реального времени. Новости публикуются еще до завершения событий, мысли фиксируются сразу после их возникновения, диалоги ведутся со скоростью устной речи. Мы получили невиданную оперативность коммуникации.

Но платой за скорость стало качество. Тексты пишутся наспех, без редактуры, без времени на обдумывание. Глубокие размышления уступают место быстрым реакциям. Долгосрочная рефлексия — сиюминутным эмоциям.

Индивидуализация и фрагментация

Цифровые технологии позволили персонализировать чтение и письмо до невиданных масштабов. Каждый получает уникальную новостную ленту, видит персональную рекламу, читает тексты, адаптированные под его уровень и интересы.

Но персонализация ведет к фрагментации общества. Люди существуют в информационных пузырях, видя только ту информацию, которая подтверждает их взгляды. Единое культурное пространство распадается на множество параллельных реальностей.

Сохранение традиций в цифровую эпоху

Парадокс нашего времени — чем больше мы окружены цифровыми текстами, тем сильнее тоска по рукописному письму, печатным книгам, живому общению. Каллиграфия переживает ренессанс, книжные магазины сопротивляются натиску интернет-торговли, рукописные письма становятся знаком особого внимания.

Возможно, будущее письма — не в замене старых форм новыми, а в их сосуществовании. Каждая эпоха найдет свое место: наскальные рисунки в музеях, рукописи в библиотеках, печатные книги на полках, цифровые тексты в сети, ИИ-генерации в базах данных.

Письмо как отражение души человека

За всеми технологическими новшествами важно не забывать главное — письмо остается способом выражения человеческой души. Неважно, пишем ли мы углем на камне, пером на бумаге или пальцем по экрану смартфона. Важно то, что мы хотим сказать и как это меняет нас и наших читателей.

Каждый текст — от первобытного рисунка в пещере Альтамира до поста в Instagram — это попытка человека преодолеть одиночество, поделиться своим видением мира, оставить след в истории. В этом смысле блогер XXI века продолжает дело пещерного художника палеолита.

Ответственность перед будущим

Мы живем в переломную эпоху, когда решения, принимаемые сегодня, определят будущее человеческой коммуникации на столетия вперед. Как мы будем развивать искусственный интеллект? Какие ценности заложим в алгоритмы социальных сетей? Как сохраним разнообразие языков и культур в глобализированном мире?

Эти вопросы касаются не только технологов и политиков, но каждого из нас. Каждый раз, когда мы пишем пост, отправляем сообщение или выбираем, что читать, мы формируем будущее письменной культуры.

История письма показывает: человечество всегда находило способы передавать самое важное сквозь технологические революции и культурные катаклизмы. Эпосы Гомера дошли до нас через тысячелетия. Мудрость Конфуция пережила смену династий. Стихи Пушкина читают на языках, которых не существовало при его жизни.

Значит, и наши тексты — лучшие из них — найдут способ дойти до потомков. Возможно, в формах, которые мы не можем даже представить. Но дойдут. Потому что за каждым текстом стоит человек. А человечность — единственная сила, которая действительно неподвластна времени.

В конце концов, письмо — это не просто технология передачи информации. Это способ сделать нашу короткую жизнь немного длиннее, наш ограниченный опыт — немного шире, наш маленький мир — немного больше. И в этом смысле от первого отпечатка ладони на стене пещеры до последнего поста в цифровой вечности — все тексты человечества являются главами одной великой книги. Книги о том, что значит быть человеком.

Источники

- Всемирная историческая энциклопедия. Письменность. — 2025. — https://www.worldhistory.org/trans/ru/1-72/

- Максбукс. Развитие кирилловского письма в России. — 2007. — https://maxbooks.ru/writing/stor81.htm

- Рассел Р. Социальные сети как новый канал взаимодействия общества и власти // Российская социология. — 2021. — https://rrsociology.ru/journal/article/2087/

- Профиль АДУ. § 7. Культурное наследие древних цивилизаций: 1. Развитие письменности. — https://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=206

- НИРО. I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМА. — 2012. — http://www.niro.nnov.ru/?id=17604

- Совет директоров. Социальные сети как начало пути к далёкому прошлому. — 2023-09-29. — https://sovetdirectorov.info/2023/09/29/sotsialnye-seti-kak-nachalo-puti-k-dalyokomu-proshlomu/

- Всемирная историческая энциклопедия. Письменность. — 2025. — https://www.worldhistory.org/trans/ru/1-72/

- Википедия. Египетское иероглифическое письмо. — 2005. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Египетское_иероглифическое_письмо

- Википедия. Финикийское письмо. — 2004. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Финикийское_письмо

- Википедия. Кириллица. — 2003. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Кириллица

- Максбукс. Развитие кирилловского письма в России. — 2007. — https://maxbooks.ru/writing/stor81.htm

- Мир наскальной живописи. Наскальные рисунки древних людей. — 2022. — https://worldrockart.ru

- Наследие.Цифровой. Наскальные рисунки - первые послания человечества. — 2025. — https://nasledie.digital/articles/petroglify-pervye-poslaniya-chelovechestva/

- Печатник. Мастерские средневековых монахов-книжников. — 2010. — https://pechatnick.com/articles/masterskie-srednevekovih-monahov-knijnikov

- Эбелбукс. Когда появилась первая печатная книга: Революция Гутенберга. — 2023. — https://abelbooks.ru/pervaya-pechatnaya-kniga-revolyutsiya-gutenberga/

- Ускова А.И. Эмодзи как феномен цифровой коммуникации XXI века. — 2019. — https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2019/uskova-2019.html