Марина, 28-летний маркетолог из Москвы, три года назад получила повышение до руководителя отдела в крупной IT-компании. По всем традиционным меркам её карьера развивалась успешно: растущая зарплата, статусная должность, корпоративный автомобиль. Но внезапно она поняла, что чувствует себя «в клетке». Монотонные совещания, отчёты для отчётов, отсутствие творчества и влияния на реальные результаты. Марина уволилась и стала фрилансером, запустив собственное агентство цифрового маркетинга. Доходы просели, статуса лишилась, но впервые за годы почувствовала, что занимается тем, что действительно важно.

История Марины отражает кардинальный сдвиг в понимании карьерного успеха, который происходит в России прямо сейчас. Если ещё десять лет назад успешная карьера ассоциировалась с движением по корпоративной иерархии — от специалиста к руководителю, от руководителя к директору, — то сегодня всё больше россиян переосмысливают эти представления.

По данным исследований, проведённых в 2025 году, 66% российских специалистов подумывают о смене работы в ближайшее время. При этом 85% работников за последние полгода хотя бы раз задумывались о кардинальной смене профессии. Эти цифры говорят не о кризисе лояльности, а о фундаментальном переосмыслении того, что означает профессиональный успех в XXI веке.

Традиционная модель карьеры разрушается. Вместо неё формируется новая парадигма, где успех измеряется не только размером зарплаты и высотой должности, но и степенью самореализации, влиянием на общество, гибкостью и способностью к постоянному развитию. В России, стране с богатой историей трудовых ценностей и коллективизма, эта трансформация приобретает особые черты, смешивая западные тренды с национальными особенностями менталитета.

Сегодня построить успешную карьеру означает не просто «дослужиться до начальника», а создать уникальную профессиональную траекторию, которая позволяет реализовать потенциал, приносить пользу обществу и сохранять баланс между работой и личной жизнью. Это требует новых навыков, стратегий и, главное, нового мышления о том, что такое настоящий успех.

Эволюция карьерного успеха: от советской стабильности к современной мобильности

Чтобы понять, как кардинально изменились представления о карьерном успехе, достаточно сравнить ценности разных поколений россиян. Поколение бэби-бумеров (1946-1964), выросшее в СССР, воспитывалось на принципах «труд украшает человека» и долгосрочной преданности одному рабочему месту. Для них успешная карьера означала получение стабильной работы в государственной организации, постепенное продвижение по служебной лестнице и работу до пенсии в одной компании.

Эти ценности формировались в условиях плановой экономики, где карьерные траектории были предсказуемы, а социальные лифты работали через систему образования и партийную принадлежность. Психология того времени строилась на уверенности в завтрашнем дне и коллективных достижениях. «Стабильность, ответственность и упорный труд» — вот три кита, на которых строилась карьера советского специалиста.

Поколение X (1965-1984) стало свидетелем распада СССР и болезненного перехода к рыночной экономике. Представители этого поколения вынуждены были адаптироваться к новым реалиям, когда привычные карьерные пути исчезли, а новые ещё не сформировались. Для них характерно сочетание советских ценностей стабильности с пониманием необходимости гибкости и предпринимательского мышления.

Однако настоящий переворот в карьерных ценностях произошёл с приходом миллениалов (1985-2003) и поколения Z (с 2004 года). Эти поколения формировались в условиях рыночной экономики, глобализации и цифровой революции. Их представления о карьерном успехе кардинально отличаются от предыдущих поколений.

Согласно исследованию 2025 года, проведённому НИУ ВШЭ, для представителей поколения Z высокая зарплата остаётся важным фактором (82,8% респондентов), но не единственным. 60,4% отметили важность карьерного роста, а 57% — гибкий график и возможность удаленной работы. Что особенно показательно: получение руководящей должности является мечтой только для 6% представителей поколения Z.

Эти данные отражают фундаментальный сдвиг в понимании карьерного успеха. Если для старших поколений движение вверх по иерархической лестнице было синонимом профессионального роста, то молодые специалисты ценят горизонтальное развитие, разнообразие опыта и возможность влиять на результат, а не на количество подчинённых.

Новые критерии успеха

Современные россияне оценивают карьерный успех по совокупности внутренних и внешних критериев, которые значительно шире традиционных показателей. К внутренним критериям относятся:

- Увлечённость работой — возможность заниматься тем, что приносит удовольствие и соответствует внутренним интересам

- Профессиональное самосовершенствование — постоянное развитие навыков и компетенций

- Удовлетворение от работы — ощущение смысла и важности своей деятельности

- Реализация собственных целей — возможность воплощать личные амбиции через профессиональную деятельность

Внешние критерии включают не только традиционные показатели вроде высокой зарплаты и должности, но и новые факторы:

- Профессиональная репутация — признание экспертности коллегами и рынком

- Социальное влияние — способность воздействовать на отрасль или общество

- Гибкость и автономия — возможность самостоятельно управлять рабочим процессом

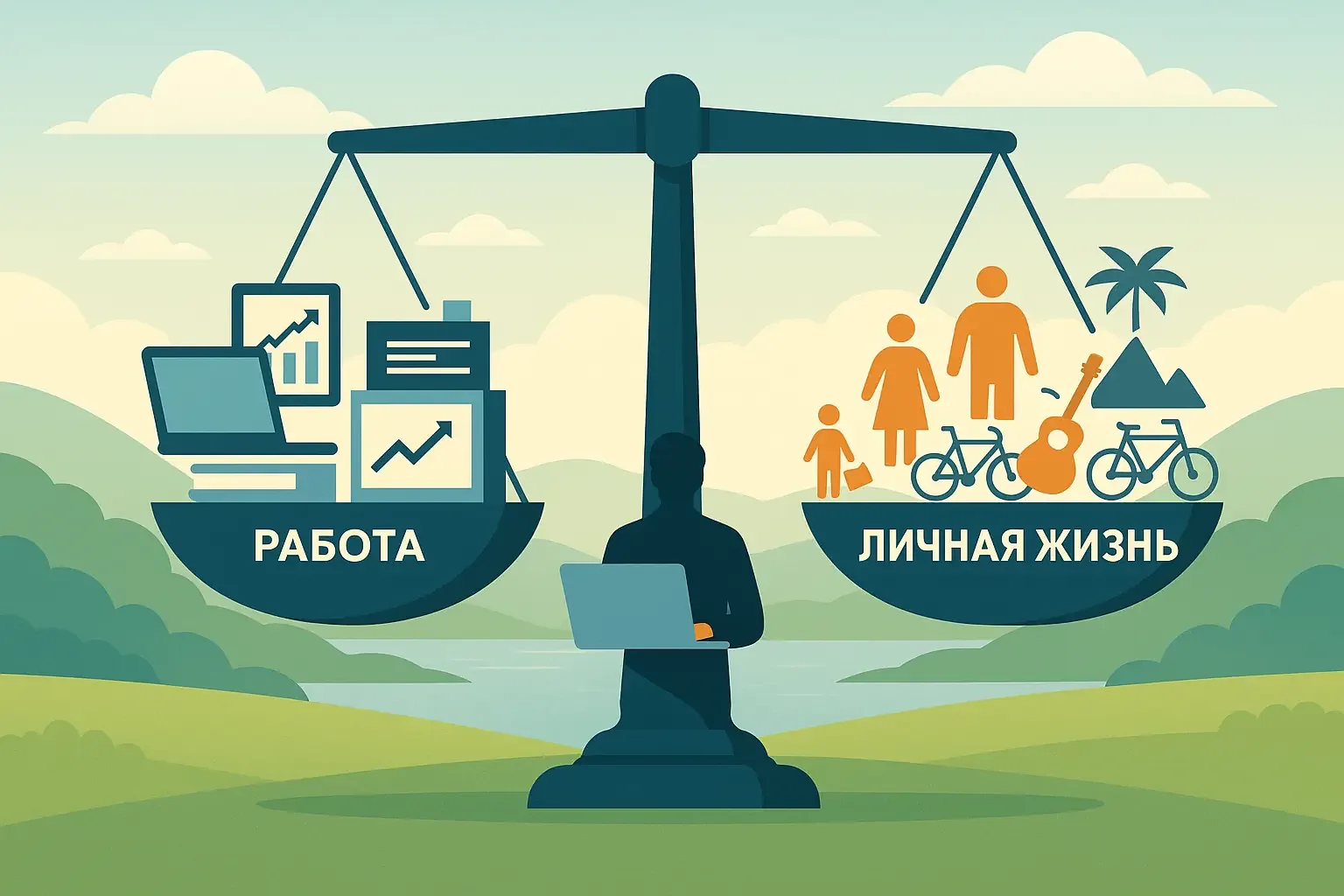

- Work-life balance — гармония между профессиональной и личной жизнью

Интересно, что 44% россиян считают, что им удалось найти баланс между работой и личной жизнью, в то время как 41% больше сосредоточены на карьере. Эти цифры показывают, что поиск баланса становится всё более важным фактором карьерного планирования.

Кризис традиционной карьерной лестницы

Традиционная модель карьерного роста, построенная на принципе иерархической лестницы, переживает кризис. Особенно ярко это проявляется в отношении поколения Z к карьерному планированию. Как отмечают эксперты, «Gen Z не отвергают карьеру. Они отвергают идею, что развитие = должность и фиксированная траектория».

Молодые специалисты предпочитают карьерные маршруты вместо карьерных лестниц. Для них важнее получить разнообразный опыт, поработать в разных проектах и отраслях, развить широкий спектр навыков, чем провести 20 лет в одной компании, постепенно поднимаясь по иерархии.

Эта трансформация отражает изменения в самой структуре экономики. В условиях быстрого технологического развития, когда профессии появляются и исчезают, а навыки быстро устаревают, гибкость и адаптивность становятся важнее специализации и стабильности. Современный успешный специалист — это не тот, кто идеально знает одну область, а тот, кто способен быстро обучаться и применять знания в новых контекстах.

Цифровая революция и новые профессии: как технологии меняют карьерные возможности

Цифровизация российской экономики создаёт беспрецедентные возможности для карьерного роста и одновременно разрушает традиционные профессиональные границы. По данным АНО «Цифровая экономика», вклад сектора ИКТ в ВВП России в 2023 году составил 3,5%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем в 2022 году.

Ещё более впечатляющими выглядят прогнозы развития искусственного интеллекта: к 2030 году вклад ИИ в экономику России может составить порядка 6% от ВВП. Это означает, что в ближайшие годы будут созданы сотни тысяч новых рабочих мест, требующих принципиально новых навыков и компетенций.

Топ востребованных профессий будущего

Согласно прогнозам Минтруда на 2024-2029 годы, самый большой рост ожидается в следующих областях:

IT-сфера:

- Разработчики программного обеспечения: потребуется +99,8 тыс. специалистов

- Специалисты IT-инфраструктуры: +38,1 тыс. вакансий

- Инженеры-робототехники: особенно в космической и авиационной промышленности

- Специалисты по кибербезопасности: критически важная область в условиях роста киберугроз

Новые цифровые профессии:

- Инженер нейросетей — специалист по созданию и обучению моделей ИИ

- Архитектор цифровых миров — разработчик виртуальных пространств для метавселенных

- Специалист по этике ИИ — эксперт по оценке справедливости и безопасности алгоритмов

- Тренер нейросетей — профессионал, обучающий модели ИИ и работающий с голосовыми помощниками

Традиционные отрасли с цифровым обновлением:

- Агротехнолог — специалист по внедрению технологий в сельское хозяйство

- Климатический аналитик — эксперт по моделированию климатических рисков

- Биоинженер персонализированной медицины — разработчик генетически адаптированных методов лечения

Трансформация рынка труда

Цифровизация не только создаёт новые профессии, но и кардинально меняет способы работы. Удалённая работа, которая до пандемии была экзотикой, стала массовым явлением. По данным исследования, в России «на удалёнке» работают сотрудники 57% компаний.

Ещё более значимым трендом становится трансграничная удалённая работа. Российские специалисты получают возможность работать на зарубежные компании, не покидая страну. Исследование экономистов Йельского университета показало, что для работника возможность работать удалённо на фирму за рубежом повышает зарплату на 70-221% по сравнению с работой внутри страны.

Рост самозанятости как новая модель карьеры

Одним из наиболее ярких проявлений трансформации карьерных моделей стал взрывной рост самозанятости в России. По данным ФНС, в марте 2025 года количество самозанятых впервые превысило 13 млн человек. Это означает, что каждый десятый трудоспособный россиянин выбрал альтернативную модель карьеры.

Самозанятость привлекает специалистов возможностью:

- Самостоятельно выбирать заказчиков и проекты

- Гибко распределять рабочую нагрузку

- Совмещать несколько направлений деятельности

- Быстро адаптироваться к изменениям рынка

Характерно, что структура самозанятых кардинально изменилась за последние годы. Если изначально это были преимущественно «синие воротнички» — курьеры, мастера по ремонту, таксисты, то теперь значительную долю составляют высококвалифицированные специалисты: IT-разработчики, маркетологи, консультанты, дизайнеры.

Влияние ИИ на карьерные стратегии

Внедрение искусственного интеллекта становится ключевым фактором, определяющим будущее многих профессий. Более половины опрошенных миллениалов и зумеров активно используют ИИ не только в повседневной, но и в профессиональной жизни.

ИИ помогает им:

- Анализировать большие объёмы данных

- Создавать контент и разрабатывать стратегии

- Автоматизировать рутинные задачи

- Освобождать время для стратегической работы

Это создаёт новую парадигму профессионального развития, где способность эффективно взаимодействовать с ИИ становится базовым навыком для большинства специальностей. Успешная карьера будущего будет строиться не на конкуренции с машинами, а на симбиозе человеческого интеллекта и искусственного.

Поколенческий разрыв: разные ценности, разные карьеры

Современный российский рынок труда уникален тем, что на нём одновременно работают представители четырёх поколений с кардинально разными представлениями о карьерном успехе. Эти различия не просто создают напряжение в коллективах — они формируют совершенно разные модели профессионального развития.

Бэби-бумеры: стабильность как высшая ценность

Поколение бэби-бумеров (1946-1964), составляющее значительную часть руководящего состава российских компаний, выросло в эпоху, когда карьерная стабильность была синонимом жизненного успеха. Для них характерны ценности:

- Долгосрочная преданность работодателю — идеальная карьера означает работу в одной компании от молодости до пенсии

- Иерархический рост — успех измеряется движением вверх по служебной лестнице

- Коллективные достижения — индивидуальный успех менее важен, чем успех команды или предприятия

- Формальное признание — статус, звания, награды имеют высокую ценность

Профессиональная философия бумеров: «Если всё по инструкции, значит, работа сделана». Они ценят процедуры, следование правилам и предсказуемость рабочего процесса.

Поколение X: адаптация и выживание

Представители поколения X (1965-1984) формировались в период распада СССР и становления рыночной экономики. Это поколение адаптации, вынужденное совмещать советские ценности с реалиями капиталистического общества.

Их карьерные приоритеты:

- Гибкость и страхование рисков — готовность к изменениям, но с сохранением финансовой подушки безопасности

- Профессионализм как защита — глубокая экспертиза в своей области как гарантия трудоустройства

- Прагматичный карьеризм — готовность менять работу ради лучших условий, но осторожно

- Баланс стабильности и возможностей — поиск компромисса между надёжностью и развитием

Миллениалы: самореализация через профессию

Поколение миллениалов (1985-2003) кардинально пересмотрело отношение к карьере. Для них работа должна приносить не только доход, но и смысл. Исследования показывают, что миллениалы чаще меняют работу (17% планируют искать новое место в течение двух лет), но это связано не с нелояльностью, а с активным поиском самореализации.

Ключевые карьерные ценности миллениалов:

- Интерес к работе — деятельность должна вдохновлять и развивать

- Возможности обучения — непрерывное профессиональное развитие как обязательное условие

- Гибкий график — work-life balance не менее важен, чем размер зарплаты

- Социальная значимость — работа должна приносить пользу обществу

- Горизонтальное развитие — расширение зоны ответственности важнее должностного роста

Поколение Z: карьера как самовыражение

Самое молодое поколение работников (с 2004 года рождения) формирует радикально новые представления о профессиональном успехе. Исследование НИУ ВШЭ 2025 года выявило уникальные особенности их карьерных предпочтений.

Парадоксы поколения Z:

- 82,8% считают высокую зарплату важной, но только 6% мечтают о руководящих должностях

- 52% можно отнести к стабильным сотрудникам (меняют работу раз в несколько лет), опровергая стереотип о «поколении хоппинга»

- 57% ценят гибкий график выше статуса или карьерного роста

Их профессиональная философия: «Движение ценнее, чем ступени. Опыт важнее, чем титул. Смысл — важнее, чем статус».

Конфликт ценностей в современных компаниях

Столкновение поколенческих ценностей создаёт серьёзные вызовы для HR-менеджмента. Исследование «Глазами рынка» 2025 года выявило кризис управления в российских компаниях, связанный именно с необходимостью работать с разновозрастными командами.

Основные точки напряжения:

- Отношение к иерархии: бумеры ценят субординацию, зумеры предпочитают горизонтальные связи

- Скорость принятия решений: старшее поколение тщательно взвешивает риски, молодёжь готова к быстрым экспериментам

- Коммуникационные предпочтения: от формальных совещаний до мессенджеров и видеозвонков

- Мотивационные факторы: от стабильности и признания до гибкости и самореализации

Успешные стратегии управления поколенческим разнообразием

Компании, которые научились извлекать выгоду из поколенческих различий, получают конкурентное преимущество. Ключевые принципы:

Для работы с бумерами и поколением X:

- Обеспечение долгосрочной стабильности и предсказуемости

- Признание экспертизы и использование их знаний в качестве наставников

- Создание чётких карьерных треков с прозрачными критериями продвижения

- Формальное признание достижений через награды и статусы

Для мотивации миллениалов и поколения Z:

- Организация непрерывного обучения и развития компетенций

- Предоставление гибких форматов работы и возможности удалённой занятости

- Создание проектных команд с ротацией участников

- Прозрачная связь результатов работы с социальной пользой

Успешные российские компании всё чаще внедряют гибридные модели карьерного развития, которые сочетают традиционные вертикальные треки с горизонтальными маршрутами профессионального роста.

Кризис корпоративной лестницы и альтернативные модели карьеры

Традиционная корпоративная карьерная лестница, служившая основой профессионального развития на протяжении десятилетий, переживает системный кризис. Исследование 2025 года показывает, что российский топ-менеджмент находится в состоянии управленческого кризиса, что напрямую влияет на возможности карьерного роста по традиционным схемам.

Причины кризиса традиционной модели

Структурные изменения в экономике стали главной причиной разрушения привычных карьерных треков. Уход западных компаний из России привёл к парадоксальной ситуации: конкуренция между топ-менеджерами снизилась, но нагрузка на них многократно выросла. В условиях санкций и неопределенности руководители перестали заниматься долгосрочным планированием, включая развитие подчинённых.

Смена поколений в руководстве создаёт дополнительные проблемы. На крупных российских предприятиях, особенно в добывающих отраслях, происходит замена директоров «старой школы» с жёстким стилем управления. Найти замену менеджерам с опытом работы в компании от её образования практически невозможно, что приводит к разрыву в передаче управленческого опыта.

Изменение структуры персонала усугубляет ситуацию. HR-отделы вынуждены снижать требования к образованию, повышать возраст кандидатов, предоставлять возможность удалённой работы. В результате в компаниях работают люди разных поколений с различными ценностями и отношением к труду, что затрудняет создание единых карьерных треков.

Дефицит менеджеров среднего звена

Особенно острой стала проблема дефицита менеджеров среднего звена — тех, кто должен обеспечивать связь между топ-менеджментом и рядовыми сотрудниками. В условиях стресса и неопределённости выросла роль управленцев среднего уровня, от которых зависит как эффективность организации, так и сохранение людей в штате.

Проблема усугубляется тем, что молодые специалисты не стремятся становиться менеджерами. Только 6% представителей поколения Z мечтают о руководящих должностях, предпочитая экспертные роли или предпринимательскую деятельность.

Альтернативные модели карьерного развития

В ответ на кризис традиционной корпоративной лестницы формируются новые модели профессионального роста, которые лучше соответствуют современным реалиям и ожиданиям работников.

1. Проектная карьера

Проектная модель предполагает развитие через участие в различных проектах с возрастающей сложностью и ответственностью. Вместо продвижения по должности специалист растёт как лидер проектов, накапливая экспертизу в управлении командами и процессами.

Преимущества:

- Возможность работать с разными командами и задачами

- Развитие широкого спектра навыков

- Гибкость в выборе направлений развития

- Быстрое получение обратной связи о результатах

2. Экспертная карьера

Экспертный трек позволяет специалистам расти в профессиональном плане, не переходя в менеджмент. Эта модель особенно популярна в IT, консалтинге, науке и творческих профессиях.

Ключевые принципы:

- Глубокое погружение в профессиональную область

- Развитие уникальных компетенций

- Построение личного бренда эксперта

- Высокая оплата за уникальные знания

3. Портфельная карьера

Портфельная модель предполагает одновременную работу в нескольких направлениях или проектах. Специалист может совмещать основную работу с консалтингом, преподаванием, исследовательской деятельностью или собственным бизнесом.

Особенности:

- Диверсификация источников дохода

- Снижение карьерных рисков

- Возможность реализации различных интересов

- Развитие предпринимательских навыков

4. Сетевая карьера

Сетевая модель строится на создании и использовании профессиональных связей. Карьерный рост происходит через переходы между компаниями, проектами и ролями внутри профессионального сообщества.

Принципы развития:

- Активное участие в профессиональных сообществах

- Построение репутации в отрасли

- Обмен знаниями и опытом

- Коллаборативный подход к решению задач

Самозанятость как модель карьеры

Особого внимания заслуживает феномен самозанятости, который за несколько лет превратился из маргинального явления в массовую модель карьеры. 13 млн самозанятых в России — это не просто статистика, а свидетельство кардинального изменения отношения к профессиональной деятельности.

Эволюция самозанятости показывает, как меняется структура российского рынка труда:

2019-2020: Преимущественно «синие воротнички» — курьеры, таксисты, мастера 2021-2022: Рост числа квалифицированных специалистов 2023-2025: Доминирование интеллектуальных услуг — IT, маркетинг, консалтинг, дизайн

Мотивы выбора самозанятости:

- 26% привлекает возможность работать в удобное время и место

- 15% ценят быструю оплату без бюрократических процедур

- 12% стремятся к независимости от начальства и трудового распорядка

Гибридные модели в корпорациях

Прогрессивные российские компании начинают внедрять гибридные модели карьерного развития, сочетающие элементы традиционной иерархии с новыми подходами:

Двойные карьерные треки — параллельное существование управленческой и экспертной карьеры с равными возможностями роста статуса и оплаты.

Ротационные программы — возможность попробовать себя в разных ролях и подразделениях для определения оптимального направления развития.

Внутреннее предпринимательство — создание условий для реализации собственных проектов внутри компании с сохранением социальных гарантий.

Проектные команды — формирование временных коллективов для решения конкретных задач с возможностью проявить лидерские качества.

Эти изменения отражают более глубокую трансформацию: от управления карьерами к созданию условий для самореализации. Успешные компании будущего будут не столько предлагать готовые карьерные треки, сколько предоставлять платформы для профессионального развития в различных направлениях.

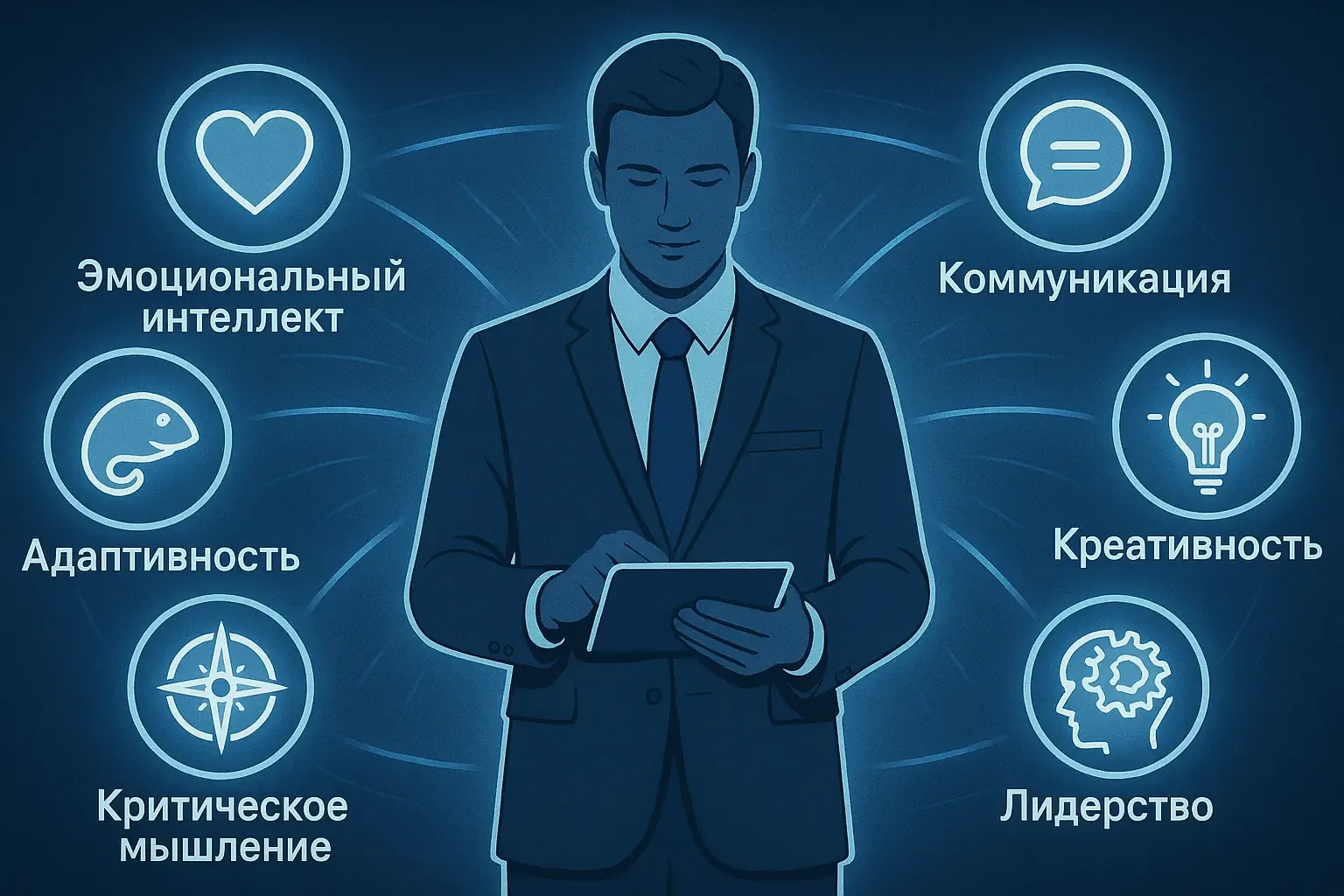

Soft skills как новая валюта карьерного роста

В эпоху автоматизации и искусственного интеллекта традиционные «жёсткие» навыки (hard skills) всё чаще передаются машинам, в то время как «мягкие» навыки (soft skills) становятся главным конкурентным преимуществом человека. Российский рынок труда переживает кардинальную переоценку: если раньше карьерный рост обеспечивал профессиональный опыт и техническая экспертиза, то теперь решающими становятся способности к коммуникации, адаптации и эмоциональному интеллекту.

Революция навыков в цифровую эпоху

Исследование НИУ ВШЭ показывает, что современные работодатели всё чаще делают ставку на опыт и soft skills при принятии решений о продвижении сотрудников. Это связано с фундаментальным изменением характера работы: если индустриальная эпоха требовала выполнения чётко регламентированных операций, то цифровая экономика ценит творческий подход, гибкость и способность к коллаборации.

Три ключевых навыка, которые эксперт НИУ ВШЭ Наталья Шматко называет критически важными для успеха на современном рынке труда:

- Системное мышление — способность видеть взаимосвязи между различными процессами и явлениями

- Эмоциональный интеллект — умение управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей

- Адаптивность — готовность к постоянному обучению и изменениям

Коммуникация как основа современной карьеры

Коммуникативные навыки становятся фундаментальными для любой профессии. В условиях удалённой и гибридной работы, международной кооперации и проектного подхода способность эффективно общаться определяет успех больше, чем техническая экспертиза.

Ключевые коммуникативные компетенции:

Цифровая коммуникация — умение эффективно взаимодействовать через различные онлайн-платформы, от видеоконференций до мессенджеров и социальных сетей.

Межкультурная коммуникация — способность работать с представителями разных культур, что особенно важно в условиях трансграничной удалённой работы.

Презентационные навыки — умение ясно и убедительно донести свои идеи до различных аудиторий, от коллег до инвесторов.

Активное слушание — способность не просто слышать, но понимать собеседника, что критически важно для построения доверительных отношений в команде.

Эмоциональный интеллект в эпоху выгорания

Профессиональное выгорание стало эпидемией современного рынка труда: 43% россиян испытывали его в течение карьеры, а 15% переживают прямо сейчас. В этих условиях эмоциональный интеллект превращается из «приятного дополнения» в жизненно необходимый навык.

Компоненты эмоционального интеллекта в карьере:

Самосознание — понимание своих сильных и слабых сторон, мотивов и триггеров стресса.

Саморегуляция — способность управлять своими эмоциональными реакциями, особенно в стрессовых ситуациях.

Мотивация — внутренняя движущая сила, которая помогает преодолевать трудности и достигать долгосрочных целей.

Эмпатия — умение понимать эмоциональное состояние других людей, что критически важно для лидерства и командной работы.

Социальные навыки — способность влиять на других, разрешать конфликты и строить эффективные рабочие отношения.

Креативность и критическое мышление

В условиях, когда рутинные задачи всё чаще передаются искусственному интеллекту, человеческая ценность определяется способностью к нестандартному мышлению и творческому решению проблем.

Креативность в профессиональном контексте включает:

Дизайн-мышление — подход к решению проблем, ориентированный на потребности пользователя и создание инновационных решений.

Латеральное мышление — способность находить неожиданные связи между разными областями знаний и генерировать оригинальные идеи.

Экспериментальное мышление — готовность к тестированию гипотез и быстрому прототипированию решений.

Критическое мышление становится щитом против информационного шума и помогает принимать взвешенные решения:

Аналитические способности — умение разбирать сложные проблемы на составные части и находить ключевые факторы.

Оценка источников — способность отличать достоверную информацию от манипуляций и фейков.

Логическое мышление — построение последовательных рассуждений и выявление логических ошибок.

Адаптивность и обучаемость

«Надо быть готовыми учиться и переучиваться. Надо быть готовыми меняться» — эта фраза эксперта НИУ ВШЭ отражает ключевое требование современного рынка труда. В условиях, когда профессии появляются и исчезают, а технологии обновляются каждые несколько лет, способность к непрерывному обучению становится базовым навыком выживания.

Компоненты адаптивности:

Когнитивная гибкость — способность переключаться между различными концепциями и адаптировать мышление к новым ситуациям.

Технологическая грамотность — готовность осваивать новые инструменты и платформы по мере их появления.

Резильентность — психологическая устойчивость к стрессу и способность быстро восстанавливаться после неудач.

Мета-обучение — умение учиться эффективно, выбирать оптимальные стратегии усвоения новых знаний.

Лидерство без власти

Традиционное понимание лидерства как способности управлять подчинёнными трансформируется в лидерство влияния. В условиях проектной работы, удалённых команд и сетевых структур способность вдохновлять и координировать становится важнее формальных полномочий.

Новые модели лидерства:

Служащее лидерство — подход, при котором лидер видит свою роль в создании условий для успеха команды, а не в демонстрации власти.

Ситуационное лидерство — способность адаптировать стиль управления к конкретной ситуации и особенностям команды.

Цифровое лидерство — умение эффективно руководить удалёнными и гибридными командами с использованием современных технологий.

Этическое лидерство — способность принимать решения с учётом их влияния на всех заинтересованных сторон, что особенно важно в эпоху социальной ответственности бизнеса.

Развитие soft skills как стратегия карьеры

Инвестиции в развитие мягких навыков становятся одной из самых эффективных стратегий карьерного роста. В отличие от технических знаний, которые могут быстро устареть, soft skills остаются актуальными на протяжении всей профессиональной жизни и легко переносятся между отраслями и ролями.

Практические способы развития:

Менторство и коучинг — работа с опытными наставниками для развития лидерских и коммуникативных навыков.

Междисциплинарные проекты — участие в инициативах, требующих взаимодействия с представителями разных профессий и культур.

Волонтёрство и социальные проекты — возможность развить эмпатию, социальные навыки и этическое мышление.

Рефлексивные практики — регулярный анализ своих действий и реакций для развития самосознания и саморегуляции.

Soft skills становятся не просто дополнением к профессиональным знаниям, а основой конкурентоспособности на рынке труда будущего. Те, кто вовремя это поймёт и начнёт целенаправленно развивать эти компетенции, получат значительное преимущество в построении успешной карьеры.

Личный бренд и нетворкинг в эпоху социальных сетей

В цифровую эпоху персональный бренд перестал быть привилегией медийных личностей и превратился в необходимый инструмент профессионального развития для любого специалиста. 70% работодателей используют социальные сети для проверки кандидатов, что означает: ваше цифровое присутствие часто формирует первое впечатление о вас как о профессионале ещё до личной встречи.

Трансформация понятия карьерного капитала

Традиционный карьерный капитал состоял из трёх элементов: образования, опыта работы и связей внутри компании. Сегодня к ним добавился четвёртый, зачастую решающий элемент — цифровая репутация. Она формируется из:

Профессионального контента — статьи, экспертные комментарии, кейсы, которые демонстрируют ваши знания и подходы к решению задач.

Сетевой активности — участие в профессиональных дискуссиях, поддержка коллег, обмен опытом.

Социального влияния — способность инициировать обсуждения, влиять на мнения, создавать сообщества вокруг профессиональных тем.

Цифровой экспертизы — демонстрация понимания новых технологий и тенденций отрасли.

Архитектура современного личного бренда

Создание личного бренда начинается с глубокого понимания того, кто вы и чего хотите достичь. Эффективный персональный бренд строится на пересечении трёх факторов:

Ваши уникальные сильные стороны — то, что вы делаете лучше большинства коллег по отрасли.

Потребности рынка — проблемы, которые остро стоят перед вашей профессиональной сферой.

Ваши ценности и миссия — то, что придаёт смысл вашей профессиональной деятельности.

Ключевые элементы личного бренда:

Позиционирование — чёткое понимание того, как вы хотите, чтобы вас воспринимали в профессиональном сообществе.

Уникальное торговое предложение (УТП) — формулировка того, что делает вас особенным среди других специалистов.

Контент-стратегия — план создания и распространения материалов, которые укрепляют ваш образ эксперта.

Визуальная идентичность — согласованный стиль оформления всех ваших цифровых присутствий.

Платформы для профессионального брендинга

Telegram — создание экспертных каналов и участие в профессиональных чатах.

ВКонтакте — ведение бизнес-страниц и участие в тематических группах.

YouTube — создание образовательного контента и демонстрация экспертизы.

Отраслевые платформы — от GitHub для разработчиков до Behance для дизайнеров.

Стратегии эффективного нетворкинга

Современный нетворкинг кардинально отличается от традиционного «обмена визитками на конференциях». Это системная работа по построению долгосрочных профессиональных отношений, основанных на взаимной пользе и общих интересах.

Принципы эффективного нетворкинга:

«Сначала давай, потом получай» — начинайте отношения с предложения помощи, а не с просьб о ней.

Качество важнее количества — лучше иметь 50 активных профессиональных контактов, чем 500 пассивных.

Долгосрочное мышление — инвестируйте в отношения, которые могут принести пользу через годы.

Взаимность — всегда ищите способы быть полезным для своих контактов.

Цифровые инструменты персонального брендинга

Контент-маркетинг становится основным инструментом построения профессиональной репутации:

Экспертные статьи — регулярные публикации о трендах и вызовах в вашей отрасли.

Кейс-стади — подробные разборы проектов с демонстрацией вашего подхода к решению задач.

Мнения и прогнозы — комментарии актуальных событий в профессиональной сфере.

Образовательный контент — обучающие материалы, которые помогают коллегам решать типовые задачи.

Мониторинг и управление репутацией

Цифровая репутация требует постоянного мониторинга и управления. Появление новых инструментов и платформ создаёт как возможности, так и риски:

Позитивные факторы:

- Профессиональные достижения и награды

- Положительные отзывы коллег и клиентов

- Экспертные комментарии в СМИ

- Активное участие в профессиональном сообществе

Потенциальные риски:

- Непрофессиональные посты в социальных сетях

- Конфликты с коллегами в публичном пространстве

- Противоречивые высказывания по спорным вопросам

- Недостоверная информация в профиле

Нетворкинг как карьерная стратегия

Исследования показывают, что до 80% вакансий закрываются через неформальные каналы, что делает профессиональную сеть одним из главных карьерных активов. Особенно это актуально для топовых позиций и уникальных проектов.

Типы профессиональных связей:

Горизонтальные связи — коллеги вашего уровня из других компаний, которые могут стать источником информации о вакансиях и проектах.

Вертикальные связи — более опытные специалисты, которые могут стать менторами или рекомендовать вас на более высокие позиции.

Кросс-функциональные связи — специалисты из смежных областей, которые расширяют ваше понимание бизнеса и могут привлечь к междисциплинарным проектам.

Клиентские связи — представители компаний-клиентов, которые могут предложить работу в случае смены места работы.

Персональный бренд как инвестиция в будущее

Сильный личный бренд работает как «карьерная страховка»: даже в случае потери работы или кардинальных изменений в отрасли, узнаваемость и репутация помогают быстрее найти новые возможности.

Долгосрочные преимущества личного бренда:

Пассивный поиск работы — предложения поступают к вам, а не наоборот.

Премиальная оплата — известные эксперты могут требовать более высокие гонорары.

Доступ к эксклюзивным проектам — участие в интересных инициативах по приглашению.

Возможности для предпринимательства — личный бренд облегчает запуск собственного бизнеса.

Влияние на отрасль — способность формировать тренды и стандарты в профессиональной сфере.

Личный бренд и нетворкинг из «приятного дополнения» превратились в фундаментальные навыки карьерного развития. В мире, где традиционные карьерные траектории разрушаются, а новые возможности часто возникают неожиданно, ваша профессиональная сеть и репутация могут стать решающими факторами успеха.

Баланс работы и жизни: переосмысление успеха

Революция в понимании карьерного успеха неразрывно связана с переосмыслением роли работы в жизни человека. Если предыдущие поколения часто жертвовали личной жизнью ради карьерных достижений, то современные российские специалисты всё чаще ставят качество жизни выше статуса и зарплаты.

Статистика work-life balance в России

Исследования показывают неоднозначную картину отношения россиян к балансу между работой и личной жизнью. По данным различных опросов, 44% россиян считают, что им удалось найти баланс, но одновременно 41% больше сосредоточены на работе. Эти цифры отражают переходный период, когда старые модели ещё не ушли в прошлое, а новые только формируются.

Поколенческие различия в восприятии баланса:

Молодёжь до 24 лет лучше всего справляется с балансом — 58% этой группы считают, что достигли гармонии между работой и личной жизнью. В то время как среди россиян старше 45 лет этот показатель составляет 45%.

Влияние дохода также играет роль: люди с доходом свыше 100 тысяч рублей чаще уделяют больше внимания работе (44% против 40% у женщин), что показывает связь между карьерными амбициями и готовностью к трудовым жертвам.

Факторы, формирующие новые приоритеты

Пандемия COVID-19 стала катализатором переосмысления роли работы в жизни. Массовый переход на удалённую работу показал, что многие задачи можно выполнять эффективно, не жертвуя личным временем на дорогу и офисную рутину.

Цифровизация рабочих процессов создала предпосылки для гибких графиков. 57% компаний в России теперь предоставляют возможность удалённой работы, что кардинально изменило представления о том, как должен быть организован рабочий день.

Изменение семейных моделей также влияет на карьерные приоритеты. Рост числа двухкарьерных семей, где оба партнёра стремятся к профессиональной реализации, требует новых подходов к распределению времени и энергии.

Профессиональное выгорание как сигнал дисбаланса

Эпидемия профессионального выгорания стала одним из главных индикаторов неустойчивости традиционных карьерных моделей. 43% россиян испытывали выгорание в течение карьеры, а 15% переживают его прямо сейчас. Это означает, что более 13 миллионов работающих россиян находятся в состоянии хронического стресса от работы.

Главные причины выгорания:

Постоянные стрессовые ситуации — 42% работающих россиян называют это основным фактором.

Неадекватная оценка результатов — отсутствие обратной связи и поддержки от руководства (31%).

Несоразмерность финансовой мотивации и усилий — когда затраты энергии не соответствуют вознаграждению (27%).

Переработки — 22% указывают этот фактор как причину выгорания.

Новые модели организации рабочего времени

Гибридная модель работы становится компромиссом между потребностями бизнеса и стремлением сотрудников к балансу. 65% компаний, работавших удалённо, планируют переход на гибридную модель, которая сочетает офисную и домашнюю работу.

Преимущества гибридной модели для сотрудников:

- Экономия времени на дорогу

- Возможность самостоятельно планировать рабочий день

- Больше времени для семьи и хобби

- Снижение стресса от офисной среды

Четырёхдневная рабочая неделя пока не получила широкого распространения в России, но отдельные компании экспериментируют с этим форматом, особенно в креативных и IT-сферах.

Гибкий график становится одним из ключевых факторов выбора работодателя. 57% представителей поколения Z ценят возможность гибкого графика выше традиционных карьерных перспектив.

Холистический подход к карьерному планированию

Современное понимание карьерного успеха включает не только профессиональные достижения, но и качество жизни в целом. Этот подход получил название холистического карьерного планирования.

Составляющие холистической карьеры:

Профессиональная самореализация — работа должна соответствовать ценностям и интересам человека.

Финансовое благополучие — доход должен обеспечивать комфортный уровень жизни без чрезмерных жертв.

Физическое здоровье — работа не должна наносить ущерб здоровью через стресс или переработки.

Психологическое благополучие — карьера должна приносить удовлетворение и не вызывать хронический стресс.

Социальные связи — время для семьи, друзей и личных отношений.

Личностное развитие — возможности для роста за пределами профессиональной сферы.

Стратегии достижения баланса

Практические подходы к достижению work-life balance становятся частью карьерного планирования:

Временное планирование — чёткое разграничение рабочего и личного времени с использованием техник тайм-менеджмента.

Цифровая гигиена — установление границ использования рабочих коммуникаций в личное время.

Делегирование и автоматизация — использование технологий и передача задач для освобождения времени на важные дела.

Регулярные перерывы — планирование отпусков, выходных и коротких пауз в течение рабочего дня.

Физическая активность — интеграция спорта и движения в рабочий график.

Влияние баланса на карьерную эффективность

Парадоксально, но стремление к балансу часто повышает карьерную эффективность. Исследования показывают, что сотрудники с хорошим work-life balance:

- Более продуктивны в рабочее время

- Реже болеют и берут больничные

- Более креативны и способны к инновациям

- Демонстрируют большую лояльность к работодателю

- Лучше справляются со стрессом и изменениями

Роль работодателей в поддержке баланса

Прогрессивные российские компании начинают понимать, что поддержка work-life balance — это не благотворительность, а инвестиция в эффективность и удержание талантов.

Корпоративные программы поддержки баланса:

Гибкие графики и удалённая работа — предоставление сотрудникам возможности самостоятельно организовывать рабочий процесс.

Корпоративный фитнес — оплата спортивных абонементов или создание спортивных зон в офисе.

Психологическая поддержка — программы по профилактике выгорания и управлению стрессом.

Дополнительные выходные — увеличение количества дней отпуска или предоставление дней для решения личных вопросов.

Семейные программы — поддержка сотрудников с детьми через корпоративные детские сады или гибкие условия для родителей.

Баланс как конкурентное преимущество

В условиях дефицита кадров способность предложить сотрудникам качественный work-life balance становится конкурентным преимуществом работодателя. 83% специалистов готовы предпочесть гибридную модель работы, а почти половина готовы на снижение зарплаты на 5% в обмен на гибкие условия.

Это означает, что будущее принадлежит компаниям и карьерным моделям, которые смогут обеспечить не только профессиональный рост и финансовое вознаграждение, но и качество жизни сотрудников. Баланс работы и жизни перестаёт быть «роскошью» и становится базовым требованием современного рынка труда.

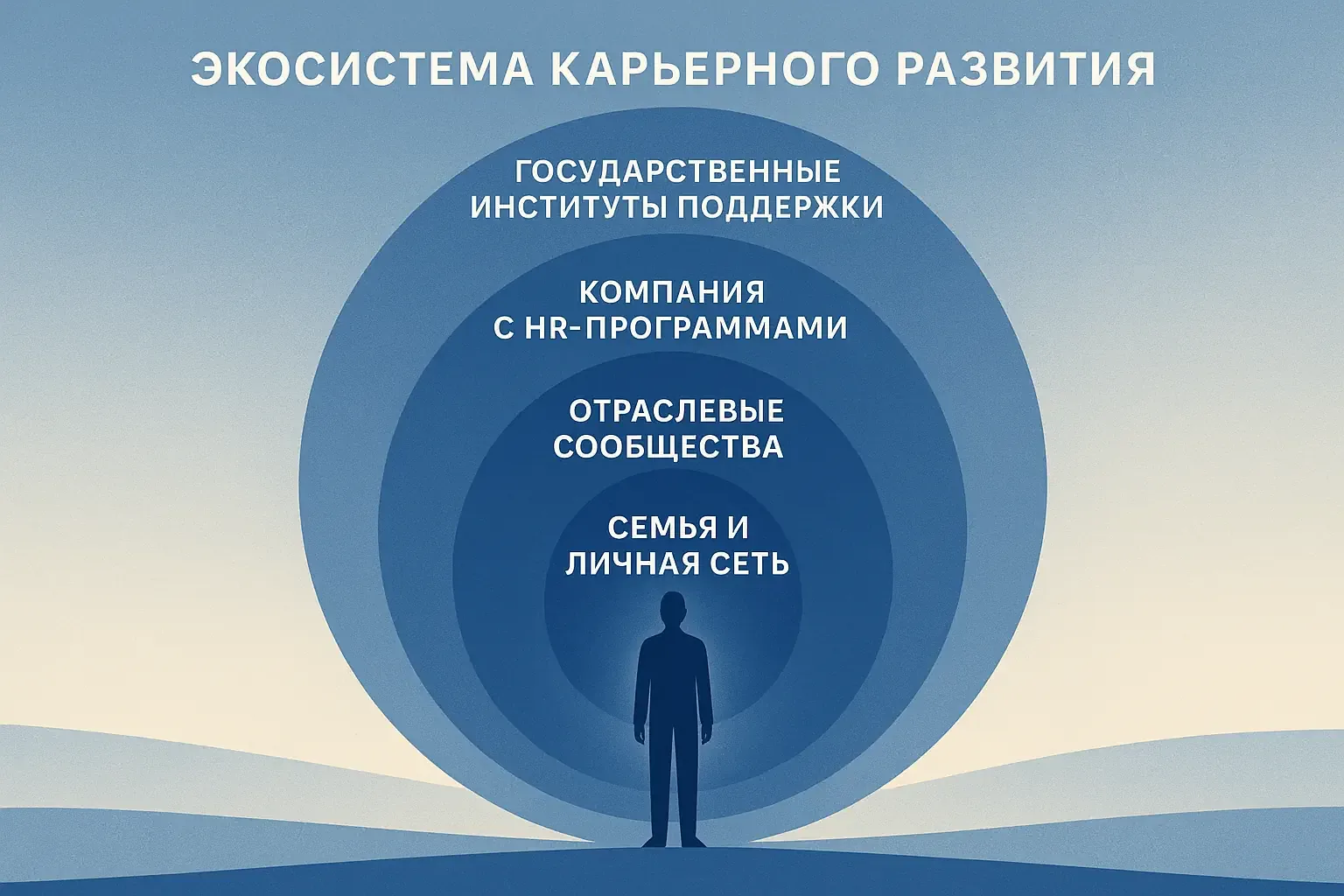

Государственная политика и корпоративные программы развития карьеры

Трансформация представлений о карьерном успехе происходит не в вакууме — она активно поддерживается и направляется государственной политикой и корпоративными инициативами. Российские власти и передовые компании понимают, что инвестиции в человеческий капитал становятся ключевым фактором конкурентоспособности в глобальной экономике.

Национальные проекты и карьерное развитие

Национальная программа «Цифровая экономика», принятая в 2017 году, стала драйвером создания новых карьерных возможностей. Основные цели программы включают создание экосистемы цифровой экономики, развитие высокотехнологичных видов бизнеса и усиление позиций российской экономики на глобальном рынке.

Результаты реализации программы впечатляют:

- Доля сектора ИКТ в ВВП выросла до 3,5% в 2023 году

- Объём затрат на цифровизацию достиг 5,5 трлн рублей в 2023 году

- 100% социально значимых объектов подключены к интернету

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» направлен на увеличение доли МСП в ВВП до 32,5% к 2024 году. Это создаёт массу возможностей для тех, кто выбирает предпринимательскую карьеру или хочет совмещать работу по найму с собственным бизнесом.

Программы переподготовки и повышения квалификации

Кадровый дефицит, с которым столкнулась российская экономика, заставил государство активно инвестировать в программы переобучения. Потребность в работниках увеличилась на 10,3% во втором квартале 2024 года, что привело к 2,7 млн незакрытых вакансий.

Государственные инициативы:

Федеральный проект «Содействие занятости» предоставляет гражданам возможность бесплатного обучения востребованным профессиям через службы занятости.

Программа «Цифровые профессии» субсидирует обучение IT-специальностям со скидкой до 50% для граждан и до 85% для льготных категорий.

Национальная система квалификаций создаёт единые стандарты профессиональных компетенций и пути их подтверждения.

Корпоративные университеты и программы развития

Ведущие российские компании создают собственные образовательные экосистемы для развития сотрудников. Эти программы становятся важным фактором привлечения и удержания талантов.

Корпоративная Академия Росатома — один из наиболее развитых примеров внутрикорпоративного образования. Программа менторинга в Росатоме позволяет высокопотенциальным сотрудникам получить поддержку опытных руководителей для личностного развития и карьерного роста.

Ключевые элементы программы:

- Индивидуальное наставничество от топ-менеджеров

- Групповые менторские сессии для малых команд

- Дистанционные курсы через корпоративную платформу

- Карьерное планирование с учётом индивидуальных особенностей

Система наставничества как институт развития

Наставничество переживает ренессанс в российских компаниях. Если раньше это была неформальная практика, то теперь менторство становится структурированным процессом с чёткими целями и методологией.

Типы корпоративного наставничества:

Карьерные наставники — консультанты для сотрудников, стремящихся к карьерному росту или смене профессии.

Линейные наставники — более опытные коллеги, помогающие новичкам освоиться в компании и подтянуть профессиональные навыки.

Кросс-функциональные наставники — специалисты из других отделов, расширяющие понимание бизнес-процессов.

Обратное наставничество — когда молодые сотрудники обучают старших коллег цифровым технологиям и новым подходам.

Поддержка предпринимательства и самозанятости

Взрывной рост самозанятости (более 13 млн человек) потребовал создания новой инфраструктуры поддержки. Государство активно совершенствует налоговое регулирование для этой категории работников.

Меры поддержки самозанятых:

- Льготные налоговые ставки — 4% с доходов от физлиц, 6% с доходов от юрлиц

- Упрощённая отчётность через мобильное приложение «Мой налог»

- Освобождение от НДС и обязательных взносов в социальные фонды

- Возможность совмещения с основной работой

Цифровые платформы карьерного развития

Цифровизация HR-процессов создаёт новые возможности для планирования и развития карьеры. Современные платформы используют большие данные и машинное обучение для персонализации карьерных траекторий.

Функции цифровых HR-платформ:

Анализ компетенций — оценка текущих навыков сотрудника и выявление зон для развития.

Карьерное планирование — построение индивидуальных траекторий развития с учётом целей компании и амбиций сотрудника.

Рекомендательные системы — подбор обучающих программ, проектов и вакансий на основе профиля компетенций.

Социальное обучение — создание сообществ практиков для обмена знаниями и опытом.

Международное сотрудничество в области развития кадров

Несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает участвовать в международных программах развития человеческого капитала, адаптируя лучшие мировые практики к национальным условиям.

Ключевые направления:

Академические обмены — продолжение сотрудничества с вузами дружественных стран.

Профессиональные стажировки — организация практик в компаниях-партнёрах из стран БРИКС и ШОС.

Цифровое обучение — доступ к международным онлайн-курсам и сертификационным программам.

Отраслевые конференции — участие в международных форумах по обмену опытом в сфере HR и развития талантов.

Региональные программы развития карьеры

Региональные власти активно включаются в процесс поддержки карьерного развития, понимая его важность для экономического роста территорий.

Примеры региональных инициатив:

Технопарки и бизнес-инкубаторы — создание экосистем для развития инновационного предпринимательства.

Центры опережающей профессиональной подготовки — обучение кадров для приоритетных отраслей региональной экономики.

Программы привлечения талантов — меры по удержанию выпускников вузов и привлечению специалистов из других регионов.

Коворкинги и креативные пространства — поддержка инфраструктуры для творческих профессий и удалённой работы.

Вызовы и перспективы развития**Основные вызовы

** в области поддержки карьерного развития:

Дефицит квалифицированных кадров — особенно в высокотехнологичных отраслях и регионах с суровыми климатическими условиями.

Неравномерность развития регионов — концентрация возможностей в крупных городах при дефиците перспектив в малых населённых пунктах.

Быстрое устаревание навыков — необходимость создания системы непрерывного обучения на протяжении всей карьеры.

Интеграция цифровых и традиционных форм обучения — поиск оптимального баланса между онлайн и офлайн форматами развития.

Перспективы развития включают создание национальной экосистемы развития талантов, интегрирующей усилия государства, бизнеса, образовательных институтов и профессиональных сообществ. Это позволит каждому россиянину получить доступ к качественным возможностям карьерного роста, независимо от места проживания и начальных условий.

Заключение: карьера будущего уже здесь

История Марины, с которой начался этот лонгрид, — не исключение, а яркий пример глобальной трансформации понимания карьерного успеха. То, что ещё недавно казалось рискованным экспериментом молодёжи, становится новой нормой для специалистов всех возрастов.

Ключевые выводы нашего исследования показывают, что построить успешную карьеру сегодня означает:

Переосмыслить критерии успеха. Высокая должность и зарплата остаются важными, но не единственными показателями. 57% представителей поколения Z ценят гибкий график выше традиционного карьерного роста, а 44% россиян смогли найти баланс между работой и жизнью. Современный успех — это гармония между профессиональной самореализацией, финансовым благополучием и качеством жизни.

Принять непрерывное обучение как образ жизни. В условиях, когда появляются профессии, о которых вчера никто не слышал, а искусственный интеллект может составить 6% ВВП к 2030 году, способность адаптироваться становится главным конкурентным преимуществом. «Надо быть готовыми учиться и переучиваться», — подчёркивают эксперты.

Развивать soft skills как основу карьерной устойчивости. Пока машины осваивают технические навыки, человеческая ценность определяется эмоциональным интеллектом, креативностью, способностью к коммуникации и лидерству. Эти навыки не устаревают и легко переносятся между отраслями и ролями.

Строить личный бренд и профессиональную сеть. В эпоху, когда 70% работодателей проверяют кандидатов в социальных сетях, а до 80% вакансий закрываются через неформальные каналы, цифровая репутация и нетворкинг становятся критически важными карьерными инструментами.

Экспериментировать с карьерными моделями. 13 млн самозанятых в России и рост проектной занятости показывают: будущее за гибкими карьерными траекториями. Вместо движения по корпоративной лестнице всё больше специалистов выбирают портфельные карьеры, совмещая несколько проектов, или экспертные треки, развивая уникальные компетенции.

Использовать поддержку государства и работодателей. Инвестиции в цифровизацию (5,5 трлн рублей в 2023 году), программы переподготовки кадров и корпоративные университеты создают беспрецедентные возможности для профессионального развития. Важно уметь находить и использовать эти ресурсы.

Практические рекомендации

Для тех, кто только начинает карьеру:

- Фокусируйтесь на развитии базовых soft skills — они станут фундаментом любой профессиональной траектории

- Экспериментируйте с разными форматами работы — от стажировок до фриланса

- Активно стройте профессиональную сеть через участие в проектах, конференциях, онлайн-сообществах

- Не привязывайтесь к одной специальности — развивайте междисциплинарные компетенции

Для специалистов среднего уровня:

- Регулярно переоценивайте свои карьерные цели — что было важно пять лет назад, может не соответствовать текущим ценностям

- Инвестируйте в непрерывное обучение — используйте корпоративные программы, онлайн-курсы, профессиональные конференции

- Развивайте личный бренд через экспертный контент и участие в профессиональных дискуссиях

- Рассматривайте альтернативные карьерные модели — от внутреннего предпринимательства до консалтинга

Для опытных профессионалов:

- Становитесь менторами для молодых специалистов — передача опыта укрепляет собственную экспертизу

- Адаптируйтесь к цифровым инструментам работы и коммуникации

- Рассматривайте возможности горизонтального развития и смены отрасли

- Планируйте постепенный переход к консультационной или наставнической деятельности

Взгляд в будущее

Карьерный ландшафт будет продолжать трансформироваться под влиянием технологий, демографических изменений и эволюции ценностей. Ключевые тренды ближайшего десятилетия:

Дальнейшая цифровизация создаст новые профессии и изменит существующие. Успешными будут те, кто научится эффективно взаимодействовать с ИИ, а не конкурировать с ним.

Экологические вызовы породят спрос на «зелёные» профессии — от климатических аналитиков до экодизайнеров городской среды.

Старение населения увеличит значимость геронтологических специальностей и технологий активного долголетия.

Глобализация удалённой работы откроет российским специалистам доступ к международным проектам и командам, но усилит конкуренцию с зарубежными коллегами.

Финальное размышление

Успешная карьера сегодня — это не пункт назначения, а непрерывное путешествие самопознания и развития. В мире, где единственной константой являются изменения, гибкость мышления, готовность к эксперименту и способность находить смысл в работе становятся важнее любых формальных достижений.

Поколение бумеров строило карьеру как крепость — надёжную, стабильную, предсказуемую. Современные профессионалы создают карьеру как сад — живую, развивающуюся экосистему, требующую постоянного внимания и ухода, но приносящую радость от процесса роста.

Марина из нашей истории через три года после увольнения руководит командой из 15 человек, работает с клиентами из шести стран и планирует открытие филиала агентства в Казахстани. Её доходы превысили корпоративную зарплату, но главное — она просыпается каждое утро с ощущением, что занимается именно тем, что должна делать. Это и есть новое определение карьерного успеха.

В эпоху неопределённости единственной надёжной стратегией становится инвестирование в себя — в знания, навыки, отношения и внутреннюю устойчивость. Те, кто поймёт это сегодня, завтра будут определять облик российской экономики и общества.

Будущее карьеры уже здесь. Вопрос только в том, готовы ли мы его встретить.

Источники:

- Исследование НИУ ВШЭ «Карьерные предпочтения поколения Z» (2025)

- Аналитический центр НАФИ «Профессиональное выгорание в России» (2023-2025)

- Данные Федеральной налоговой службы по самозанятости (2025)

- АНО «Цифровая экономика» — отчёты о развитии цифровой экономики России

- Исследование «Глазами рынка» — состояние корпоративного менеджмента (2025)

- Росстат — статистика занятости и доходов населения

- Международные исследования по трансграничной удалённой работе (Йельский университет)

- Данные кадровых агентств HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру»