В дождливый день конца января 2025 года Мария Петровна из подмосковного Красногорска делает то же, что делает каждое утро уже восемь лет подряд — сортирует домашний мусор. Пластиковые бутылки отправляются в одну коробку, картонные упаковки в другую, батарейки аккуратно складываются в отдельный контейнер. Её 12-летняя внучка Настя уже не задает вопросов «зачем?» — для неё это так же естественно, как чистить зубы перед сном.

«Понимаете, — говорит Мария Петровна, аккуратно складывая промытые йогуртовые стаканчики, — когда я была маленькой, бабушка экономила каждую копейку, каждый кусочек хлеба. Говорила: "Машенька, все в этом мире ценно". А сейчас мы поняли, что ценна не только еда, но и сама планета. И если мы не будем её беречь, что оставим детям?»

Эта простая мудрость многодетной бабушки из российского пригорода удивительно точно отражает суть концепции, которая за последние 30 лет изменила подходы к развитию целых стран и континентов. Концепции, ради которой проводятся международные саммиты, принимаются многомиллиардные программы, переписываются законы и — что самое главное — постепенно меняется сознание миллионов людей. Речь идет об устойчивом развитии.

Но что скрывается за этими двумя словами? Почему эта идея стала едва ли не самым важным глобальным трендом XXI века? И самое главное — как она связана с повседневной жизнью каждого из нас, живущих от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы?

Сегодня, когда человечество столкнулось с климатическими изменениями, исчерпанием природных ресурсов, растущим неравенством и технологическими вызовами, понимание устойчивого развития становится не просто академическим интересом, а жизненной необходимостью. Это не модный западный тренд и не очередная бюрократическая инициатива международных организаций. Это новый способ жить, работать и мыслить, который может определить — выживет ли цивилизация в том виде, в каком мы её знаем.

Рождение идеи: от тревоги к надежде

История устойчивого развития — это история человеческого прозрения. Прозрения о том, что наша планета не бесконечна, что её ресурсы исчерпаемы, а способность к самовосстановлению имеет пределы.

Началось всё не в кабинетах учёных, а в реальной жизни. В 1960-х годах жители промышленных городов Европы и Америки начали задыхаться от смога, реки превращались в сточные канавы, а некогда плодородные земли покрывались промышленными отходами. Лондонский смог 1952 года унёс жизни четырёх тысяч человек за пять дней. Река Темза была настолько загрязнена, что в ней не водилась рыба. В СССР ситуация была не лучше — хрестоматийным стал пример Аральского моря, которое начало высыхать из-за масштабных ирригационных проектов.

В 1972 году группа учёных из Массачусетского технологического института под руководством Денниса Медоуза опубликовала доклад «Пределы роста», который стал интеллектуальной бомбой. Используя компьютерное моделирование, исследователи показали: при сохранении существующих темпов потребления ресурсов и роста населения человечество столкнётся с коллапсом уже в XXI веке. Доклад предсказывал исчерпание нефти, истощение пахотных земель, загрязнение окружающей среды до критических значений.

Но настоящий переломный момент произошёл в 1987 году, когда норвежский политик Гру Харлем Брундтланд представила доклад «Наше общее будущее».

Брундтланд была необычной фигурой для своего времени — первая женщина-премьер-министр Норвегии, врач по образованию, мать четверых детей. Когда генеральный секретарь ООН попросил её возглавить комиссию по изучению глобальных экологических проблем, она подошла к задаче как практикующий политик и заботливая мать одновременно.

«Мы не наследуем Землю от наших предков — мы берём её взаймы у наших детей», — так сформулировала она центральную идею доклада. Именно в этом документе впервые прозвучало определение, которое стало классическим: «Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности».

На первый взгляд, формулировка может показаться абстрактной. Но за этими словами скрывается революционная идея. Впервые в истории человечества была официально признана необходимость думать не только о сегодняшнем дне, но и о последствиях наших действий для людей, которые будут жить на Земле через 50, 100, 200 лет.

Представьте: вы строите дом. Обычный подход — построить как можно дешевле и быстрее, чтобы получить максимальную прибыль сегодня. Подход устойчивого развития — построить так, чтобы дом служил не только вам, но и вашим детям и внукам, не разрушал окружающую среду и не истощал местные ресурсы.

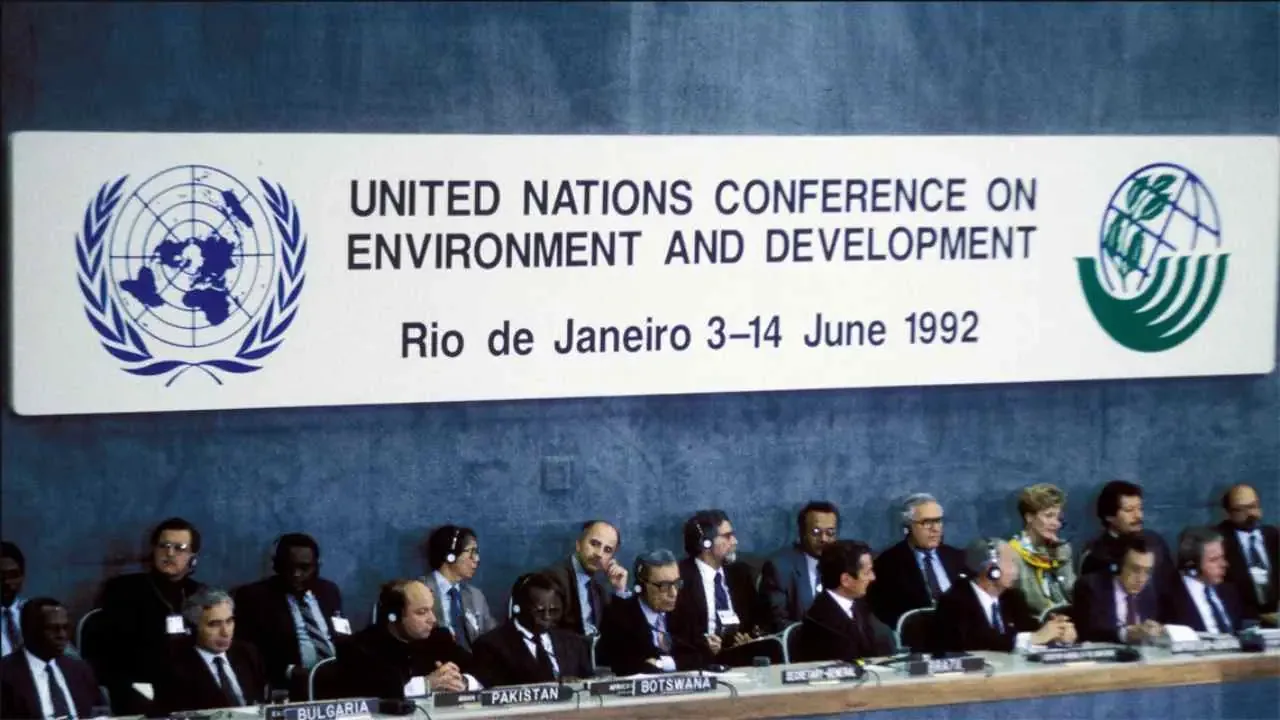

Саммит, который изменил мир

Июнь 1992 года. Рио-де-Жанейро встречает самую масштабную международную конференцию в истории — Саммит Земли. Более 8 тысяч официальных делегатов из 179 стран, около 3 тысяч представителей неправительственных организаций, тысячи журналистов. Девиз конференции звучал как последний призыв: «Наш последний шанс спасти планету».

То, что произошло в Рио, можно сравнить с подписанием мирного договора между человечеством и природой. Впервые в истории мировые лидеры собрались не для того, чтобы делить территории или решать торговые споры, а чтобы договориться о том, как жить на Земле, не разрушая её.

Результатом стали три ключевых документа. Рио-де-Жанейрская декларация закрепила 27 принципов устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век» представила конкретный план действий. Конвенция о биологическом разнообразии обязала страны сохранять виды растений и животных.

Но самое важное — в Рио была признана неразрывная связь между экологией, экономикой и социальной справедливостью. Нельзя решать экологические проблемы, игнорируя бедность. Нельзя достигать экономического роста, разрушая природу. Нельзя строить справедливое общество на фундаменте из экологических катастроф.

Российский след в этой истории особенно важен. СССР к моменту распада накопил множество экологических проблем — от Чернобыля до загрязнения Байкала, от вырубки сибирской тайги до промышленных выбросов в городах. Новая Россия получила не только богатейшие природные ресурсы, но и ответственность за их сохранение для будущих поколений.

Три кита устойчивости

Представьте табурет на трёх ножках. Если одна ножка короче других или сломана, табурет упадёт. Точно так же устойчивое развитие стоит на трёх «китах» — экономическом, социальном и экологическом. И все три должны быть крепкими и сбалансированными.

Экологическая устойчивость — это способность природных систем сохранять свои функции неограниченно долго. Леса должны воспроизводиться с той же скоростью, с которой вырубаются. Рыбные запасы должны восстанавливаться быстрее, чем их выловчают. Воздух и вода должны очищаться естественным путём или с помощью технологий.

В России этот принцип особенно актуален. Наша страна обладает 20% мировых лесов, 20% пресной воды, огромными запасами полезных ископаемых. Но одновременно Россия — один из крупнейших загрязнителей планеты. Согласно данным Росстата, в 2023 году в атмосферу было выброшено более 17 миллионов тонн загрязняющих веществ.

Социальная устойчивость означает справедливое распределение благ и возможностей между людьми — как современниками, так и представителями разных поколений. Это право на образование, здравоохранение, достойную работу, безопасную среду обитания.

Возьмём конкретный пример. В Норильске, одном из самых загрязнённых городов мира, продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше среднероссийской. Жители получают высокую зарплату за работу на металлургическом комбинате, но платят за это здоровьем. Это пример социально неустойчивого развития — экономические выгоды получает узкая группа людей, а экологический и социальный ущерб несёт всё общество.

Экономическая устойчивость — это способность экономики развиваться, не истощая природные и человеческие ресурсы. Прибыль должна создаваться не за счёт хищнической эксплуатации природы или людей, а благодаря эффективности, инновациям, циркулярной экономике.

Классический пример экономически неустойчивого развития — судьба многих российских городов-монопрофилей. Когда единственное градообразующее предприятие закрывалось или сокращало производство, город умирал. Устойчивая экономика предполагает диверсификацию, развитие малого и среднего бизнеса, инвестиции в образование и инновации.

Глобальный план на XXI век

В сентябре 2015 года в Нью-Йорке лидеры 193 стран приняли самый амбициозный план в истории человечества — 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.

Этот документ стал развитием идей саммита в Рио, но с конкретными, измеримыми задачами. Ликвидировать крайнюю бедность. Победить голод. Обеспечить качественное образование для всех детей планеты. Достичь гендерного равенства. Гарантировать доступ к чистой воде и энергии. Создать достойные рабочие места. Построить устойчивую инфраструктуру. Сократить неравенство. Сделать города безопасными и экологичными. Обеспечить ответственное потребление. Бороться с изменением климата. Защитить морские и сухопутные экосистемы. Укрепить мир и справедливость. Развивать партнёрство.

За каждой из этих целей стоят конкретные показатели. Например, к 2030 году планируется сократить в три раза число смертей от дорожно-транспортных происшествий, обеспечить всеобщий доступ к безопасной и недорогой питьевой воде, увеличить долю возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе.

Россия официально присоединилась к этому плану. В 2020 году наша страна представила первый Добровольный национальный обзор выполнения ЦУР. Документ показал: по одним направлениям мы опережаем глобальные тренды (например, по доступности высшего образования), по другим отстаём (качество воздуха в промышленных центрах, энергоэффективность).

Но самое интересное — как эти глобальные цели преломляются в российских реалиях. В национальных проектах «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Демография» легко узнать отражение международной повестки. Строительство мусороперерабатывающих заводов, ликвидация несанкционированных свалок, создание особо охраняемых природных территорий — всё это прямое воплощение принципов устойчивого развития.

Мальтузианская ловушка и современные вызовы

Ещё в XVIII веке английский экономист Томас Мальтус предупреждал: население растёт в геометрической прогрессии, а производство пищи — в арифметической. Неизбежно должна наступить катастрофа — голод, войны, эпидемии.

Мальтус ошибся в деталях, но оказался прав в главном. Человечество действительно живёт в ловушке ограниченных ресурсов. Но современная «мальтузианская ловушка» выглядит иначе, чем 200 лет назад.

Сегодня на планете живут почти 8 миллиардов человек. К 2050 году будет 9,7 миллиарда. Большинство из них хотят жить так же комфортно, как средний житель развитых стран — с автомобилем, кондиционером, мобильным телефоном, регулярными авиаперелётами.

Проблема в том, что если все земляне начнут потреблять как американцы или европейцы, понадобится ресурсов трёх-четырёх планет. А у нас только одна Земля.

Конкретные цифры впечатляют. Средний россиянин потребляет в год около 11 тонн природных ресурсов. Американец — 25 тонн. Житель Индии — 4 тонны. Но индийцев 1,4 миллиарда, и они хотят жить лучше.

Особенно остро стоит проблема пластикового загрязнения. Каждую минуту в мировой океан попадает целый грузовик пластикового мусора. В 2024 году общий вес пластика в морях и океанах превысил вес всех морских животных. Микропластик обнаружен в питьевой воде, продуктах питания, даже в человеческой крови.

В России ситуация с отходами особенно драматична. Мы производим около 70 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов в год, но перерабатываем только 7-12%. Остальное отправляется на полигоны, многие из которых переполнены или вообще являются несанкционированными свалками.

Климатические изменения добавляют проблем. За последние 30 лет средняя температура в России выросла на 0,51°C — в два с половиной раза быстрее глобального потепления. Тает вечная мерзлота, меняются границы природных зон, учащаются экстремальные погодные явления.

Но есть и хорошие новости. Человечество учится жить эффективнее. За последние 30 лет мировая экономика выросла в два раза, а выбросы углекислого газа увеличились всего на 60%. Доля возобновляемых источников энергии в мире растёт рекордными темпами. Энергоёмкость российской экономики с 2000 года снизилась на 35%.

Российский ответ на глобальные вызовы

Как живёт устойчивое развитие в российских реалиях? Ответ на этот вопрос можно найти в самых неожиданных местах — от высоких кабинетов в Москве до обычных квартир в российских городах.

В 2018 году президент России подписал указ о национальных проектах до 2024 года. Из 12 национальных проектов как минимум треть напрямую связана с принципами устойчивого развития. «Экология» с бюджетом в 4 трлн рублей, «Здравоохранение» — 1,7 трлн, «Образование» — 784 млрд, «Демография» — 3,4 трлн.

Национальный проект «Экология» — это прямое воплощение идей устойчивого развития в российских масштабах. К концу 2024 года было ликвидировано 191 несанкционированная свалка, построено 7 комплексов для переработки опасных отходов, создано 5 миллионов гектаров новых особо охраняемых природных территорий.

Но ещё важнее — изменения в сознании людей. Согласно опросам ВЦИОМ, доля россиян, которые сортируют мусор, за последние пять лет выросла с 15% до 47%. В Москве и Санкт-Петербурге появились десятки пунктов приёма вторсырья, экомаркеты, сервисы каршеринга.

Особенно интересен опыт российских семей, которые сделали принципы устойчивого развития частью своей повседневной жизни. Семья Малороссияновых из Красногорска уже почти 10 лет практикует раздельный сбор отходов, организовала в своём ТСЖ экологические мероприятия, а Мария стала координатором проектов по всей России.

«Начали с простого — перестали выбрасывать всё в одно ведро, — рассказывает Мария. — Потом поняли, что раздельные фракции некуда сдавать. Пришлось самим организовать пункт сбора в нашем доме. Привлекли соседей, стали проводить экологические праздники. Дети быстро втянулись — для них это стало естественным, как мыть руки перед едой».

Похожие истории можно найти по всей стране. В Тюмени родители учат детей не просто сортировать мусор, а понимать, откуда берутся отходы и как их можно избежать. В Кирово-Чепецке инициативная группа создала пункт раздельного сбора, который работает силами волонтёров.

Такие низовые инициативы — может быть, самая важная часть движения к устойчивому развитию. Потому что изменения должны происходить не только на уровне государственной политики и крупных корпораций, но и в каждом доме, в каждой семье.

Экономика общего пользования

Одно из самых ярких проявлений принципов устойчивого развития в современной жизни — экономика совместного потребления, или шеринг. Идея проста: зачем каждому покупать вещь, которой пользуешься редко, если можно делить её с другими людьми?

В России шеринг-экономика развивается рекордными темпами. Объём рынка превысил 4,5 млрд рублей и растёт на 20-40% в год. Каршеринг стал обычным делом для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов. Велошеринг летом превращает центральные районы в подобие европейских столиц. Коворкинги заменяют аренду отдельных офисов для малого бизнеса.

Но дело не только в экономии денег. Шеринг радикально меняет отношение к собственности. Вместо того чтобы накапливать вещи, люди получают доступ к услугам. Один автомобиль в каршеринге заменяет до 15 частных машин. Это означает меньше пробок, меньше парковочных мест, меньше загрязнения воздуха.

Принципы шеринга проникают в самые неожиданные сферы. Появляются сервисы совместного использования строительных инструментов, спортивного оборудования, даже одежды для особых случаев. В сельском хозяйстве фермеры объединяются для покупки дорогой техники. В строительстве компании арендуют специализированное оборудование вместо его приобретения.

Российские примеры особенно интересны. Сервис «Делимобиль» начинался как стартап нескольких энтузиастов, а превратился в компанию с оборотом в миллиарды рублей и флотом в десятки тысяч автомобилей. Платформа BlaBlaCar соединяет водителей и пассажиров для поездок между городами, делая междугородние путешествия доступнее и экологичнее.

Особенно важно, что шеринг меняет городскую среду. Исследования показывают: в районах с развитым каршерингом люди чаще ходят пешком, пользуются общественным транспортом, ведут более здоровый образ жизни. Города становятся удобнее для жизни, а не только для автомобилей.

Зелёная экономика и ESGВ

В последние годы в российском бизнесе всё чаще звучит загадочная аббревиатура ESG — Environmental, Social, Governance. За этими тремя буквами скрывается революция в корпоративном мышлении.

ESG-принципы требуют от компаний не только получать прибыль, но и заботиться об окружающей среде (Environmental), социальных проблемах (Social) и качестве корпоративного управления (Governance). Инвесторы всё чаще отказываются вкладывать деньги в компании, которые наносят вред экологии или игнорируют социальные проблемы.

В России портфель ответственного финансирования Сбербанка в 2023 году превысил 2,5 трлн рублей. Объём рынка ESG-облигаций достиг 142,8 млрд рублей — на треть больше, чем годом ранее.

Особенно активно развиваются зелёные технологии. Российские компании инвестируют в возобновляемые источники энергии, энергоэффективные технологии, переработку отходов. «Росатом» стал одним из мировых лидеров в области мирного атома — источника чистой энергии. «ФосАгро» внедряет технологии точного земледелия, которые позволяют получать больше урожая при меньшем использовании удобрений.

Цифровые технологии становятся важным инструментом устойчивого развития. Искусственный интеллект помогает оптимизировать потребление энергии, интернет вещей — контролировать выбросы в реальном времени, блокчейн — обеспечивать прозрачность цепочек поставок.

Но самое интересное — как зелёная повестка меняет традиционные отрасли. В сельском хозяйстве растёт число производителей органической продукции. В 2024 году в России работало 250 сертифицированных производителей органики — на 8,7% больше, чем годом ранее. Площадь органических земель достигла 1,5 млн гектаров.

Вызовы и препятствия

Путь к устойчивому развитию в России не усыпан розами. Есть серьёзные препятствия, которые нельзя игнорировать.

Первое — инерция мышления. Десятилетиями в советской и постсоветской экономике главным был количественный рост. «План любой ценой», «валовый показатель превыше всего». Переход к качественному, устойчивому развитию требует перестройки сознания не только руководителей, но и рядовых работников.

Второе — структура экономики. Россия остаётся сырьевой державой — нефть, газ, металлы, лес составляют основу экспорта. Сырьевая экономика по своей природе менее устойчива, чем инновационная. Флуктуации мировых цен на сырьё создают постоянную нестабильность.

Третье — географические особенности. Россия — самая большая страна мира с суровым климатом. Отопление жилья и производственных помещений требует огромных затрат энергии. Транспортировка грузов на огромные расстояния увеличивает углеродный след.

Четвёртое — недостаток компетенций. Опрос российских компаний показал: 45% считают главной проблемой внедрения ESG-технологий нехватку необходимых компетенций. Ещё 44% жалуются на недостаточное развитие ESG-практик в целом.

Пятое — социальные проблемы. В стране с высоким уровнем неравенства, где значительная часть населения живёт на грани бедности, разговоры об экологии могут восприниматься как роскошь для богатых. «Сначала бы зарплату достойную получать, а потом уже о планете думать», — рассуждают многие россияне.

Но есть и обнадёживающие тенденции. Молодые россияне гораздо более восприимчивы к идеям устойчивого развития, чем старшее поколение. Среди людей до 35 лет доля тех, кто сортирует мусор, достигает 60%. Они чаще выбирают экологичные товары, пользуются каршерингом, интересуются возобновляемой энергией.

Технологии будущего

Устойчивое развитие невозможно без технологических прорывов. И здесь у России есть серьёзный потенциал.

В области атомной энергии Россия — безусловный мировой лидер. Реакторы поколения 3+ обеспечивают высокий уровень безопасности. Проекты плавучих атомных электростанций могут обеспечить энергией отдаленные регионы без строительства дорогостоящих линий электропередач.

В космических технологиях российские спутники помогают мониторить климатические изменения, отслеживать вырубку лесов, прогнозировать природные катастрофы.

В области искусственного интеллекта российские разработки находят применение в «умных городах», оптимизации транспортных потоков, управлении энергосистемами.

Особенно перспективно направление «зелёного» водорода — топлива будущего, которое при сгорании не образует вредных выбросов. У России есть все предпосылки стать одним из крупнейших производителей водорода: дешёвая электроэнергия, развитая химическая промышленность, опыт работы с газами.

В сельском хозяйстве развиваются технологии точного земледелия, которые позволяют применять удобрения и пестициды именно там, где они нужны, минимизируя воздействие на окружающую среду.

В лесном хозяйстве внедряются системы дистанционного мониторинга, которые помогают бороться с незаконными рубками и лесными пожарами.

Повседневные решения

Но самое важное в движении к устойчивому развитию — это то, что каждый из нас может сделать уже сегодня. Не нужно ждать решений правительства или крупных корпораций. Изменения начинаются с малого, с повседневных привычек.

Осознанное потребление — первый шаг. Перед покупкой стоит задать себе простые вопросы: действительно ли мне это нужно? Как долго будет служить эта вещь? Можно ли обойтись без неё или заменить чем-то более долговечным?

Анастасия Протыняк из Тюмени рассказывает: «Мне кажется, говорить с ребенком об экологичном отношении к окружающему миру можно буквально с пеленок, ведь дети легко перенимают привычки родителей. Положить крышку от бутылки в отдельный контейнер или изрисованную бумагу в отдельную папку — это очень просто».

Раздельный сбор отходов становится всё доступнее. В большинстве российских городов появились пункты приёма вторсырья. Движение «РазДельный сбор» работает уже в более чем 10 регионах России, организуя ежемесячные акции.

Ольга Горюнова из Петербурга показала, как один человек может изменить целый микрорайон. Собрав 150 подписей соседей, она добилась установки контейнеров для раздельного сбора в новом жилом комплексе. «На самом деле большинство управляющих компаний с радостью поддерживает идею раздельного сбора, но у них просто не хватает рук, чтобы этим заняться», — объясняет Ольга.

Энергоэффективность дома — ещё одно простое решение. Замена обычных лампочек на светодиодные сокращает потребление электроэнергии в 10 раз. Утепление балкона или лоджии может снизить затраты на отопление на 15-20%. Использование программируемых термостатов позволяет не перегревать квартиру, когда дома никого нет.

Мобильность — сфера, где изменения особенно заметны. Каршеринг, велошеринг, электросамокаты меняют облик российских городов. Даже один день в неделю без автомобиля может существенно сократить личный углеродный след.

Питание — ещё одна важная сфера. Сокращение пищевых отходов, покупка сезонных продуктов у местных производителей, ограничение потребления мяса — всё это вносит вклад в устойчивое развитие.

Особенно важно экологическое воспитание детей. Ребёнок, с детства привыкший бережно относиться к природе, сортировать мусор, экономить воду и электроэнергию, сохранит эти привычки на всю жизнь.

Региональный опыт

Россия настолько велика и разнообразна, что принципы устойчивого развития в разных регионах реализуются по-разному.

В Арктических регионах основная задача — сбалансировать промышленное развитие с сохранением уникальных экосистем. Мурманская область реализует концепцию «зелёного роста», создавая новые рабочие места в сфере переработки отходов и возобновляемой энергетики.

В Сибири ключевой вопрос — сохранение лесов при развитии лесной промышленности. Красноярский край внедряет технологии глубокой переработки древесины, которые позволяют получать больше продукции из каждого кубометра леса.

На Дальнем Востоке развивается экотуризм как альтернатива ресурсодобывающим отраслям. Камчатка, Сахалин, Приморье обладают уникальными природными комплексами, которые могут стать источником устойчивого дохода для местного населения.

В Центральной России акцент делается на модернизации промышленности и развитии инноваций. Московская область стала пилотным регионом для внедрения циркулярной экономики.

Южные регионы используют свои климатические преимущества для развития возобновляемой энергетики и экологического сельского хозяйства.

Особый случай — Северный Кавказ. Горные территории требуют особого подхода к устойчивому развитию. Здесь важно сохранить уникальные экосистемы, развивая при этом туризм и сельское хозяйство. Первая международная конференция «Экологические проблемы горных территорий» состоялась во Владикавказе ещё в 1992 году — в том же году, что и саммит в Рио.

Образование и культура

Устойчивое развитие — это не только экономические и экологические решения, но и культурная революция. Нужно менять образ мышления, систему ценностей, понимание успеха и благополучия.

В российских школах появляются экологические классы, где дети изучают принципы устойчивого развития не только в теории, но и на практике. Создаются школьные лесничества, экологические отряды, зелёные патрули.

В вузах развивается направление «зелёного образования». Университеты внедряют ЦУР в свои стратегии развития, создают междисциплинарные программы по устойчивому развитию, проводят исследования в области экологических и социальных инноваций.

Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании экологического сознания. Телеканал «Россия» запустил проект «Сохранить природу России», документальные фильмы о российской природе собирают миллионы просмотров.

Культурные инициативы помогают сделать идеи устойчивого развития ближе к людям. Фестивали экологического кино, выставки современного искусства из переработанных материалов, театральные постановки о взаимоотношениях человека и природы — всё это формирует новую культурную среду.

Особенно важна роль семьи в экологическом воспитании. Семейные экологические клубы, совместные походы на природу, семейные проекты по озеленению дворов — такие инициативы создают прочную основу для формирования экологического мышления.

Экономические стимулы и барьеры

Переход к устойчивому развитию требует не только изменения сознания, но и экономических стимулов. И здесь картина в России пока неоднозначная.

С одной стороны, растёт спрос на ESG-инвестиции. Крупные российские компании включают принципы устойчивого развития в свои стратегии. Банки предлагают «зелёные» кредиты под сниженные проценты. Появляются ESG-облигации и другие инструменты ответственного финансирования.

С другой стороны, остаются серьёзные барьеры. Экологичные технологии часто дороже традиционных. Переработка отходов требует больших первоначальных инвестиций. Возобновляемые источники энергии пока не могут конкурировать по цене с ископаемым топливом.

Государственная поддержка развивается, но медленно. Существуют льготы для компаний, внедряющих наилучшие доступные технологии. Действует программа льготного кредитования проектов в сфере экологии. Но масштабы поддержки пока недостаточны для кардинальных изменений.

Налоговая политика также требует корректировок. Пока выгоднее загрязнять окружающую среду и платить небольшие штрафы, чем инвестировать в чистые технологии. Нужны более высокие экологические налоги и одновременно льготы для «зелёных» инвестиций.

Важную роль играют потребительские предпочтения. Российские покупатели всё чаще готовы переплачивать за экологичные товары, но пока эта готовность ограничена. Большинство россиян по-прежнему выбирают товары в первую очередь по цене.

Международное сотрудничество

Устойчивое развитие — глобальная задача, которую нельзя решить в одиночку. Россия участвует в международном сотрудничестве по многим направлениям.

В рамках Парижского соглашения по климату Россия взяла обязательство сократить выбросы парниковых газов. Хотя отношения с Западом осложнились, сотрудничество в области климата продолжается.

Арктический совет — важная площадка для обсуждения вопросов устойчивого развития в Арктике. Россия председательствовала в этой организации в 2021-2023 годах, продвигая повестку ответственного освоения арктических ресурсов.

Развивается сотрудничество с странами БРИКС и ШОС. Китай стал крупнейшим партнёром России в области зелёных технологий. Индия заинтересована в российском опыте атомной энергетики. Бразилия готова делиться опытом сохранения тропических лесов.

Научное сотрудничество продолжается даже в условиях санкций. Российские учёные участвуют в международных исследованиях климата, изучении биоразнообразия, разработке чистых технологий.

Особенно важно сотрудничество в Арктике. Климатические изменения затрагивают все арктические страны, и только совместные усилия могут обеспечить устойчивое развитие региона.

Цифровая трансформация

Цифровые технологии становятся мощным инструментом устойчивого развития. Они помогают более эффективно использовать ресурсы, сокращать отходы, оптимизировать процессы.

Умные города — один из самых ярких примеров. Датчики мониторят качество воздуха в реальном времени. Умные светофоры оптимизируют транспортные потоки, сокращая выбросы от автомобилей. Системы умного освещения включаются только когда нужно.

Интернет вещей позволяет создавать замкнутые циклы в промышленности. Датчики контролируют расход воды, электроэнергии, сырья. Система автоматически корректирует процессы, минимизируя потери.

Искусственный интеллект помогает прогнозировать спрос на энергию, оптимизировать работу транспорта, управлять отходами. Алгоритмы машинного обучения находят неочевидные способы повышения эффективности.

Блокчейн обеспечивает прозрачность цепочек поставок. Потребители могут узнать, где и как был произведён товар, какой у него углеродный след, соблюдались ли экологические стандарты.

В России цифровые технологии для ESG используют пока только 35% компаний. Основные препятствия — недостаток компетенций и неразвитость рынка цифровых ESG-решений. Но потенциал огромный.

Особенно перспективны технологии для мониторинга окружающей среды. Спутниковые данные позволяют отслеживать вырубку лесов, загрязнение водоёмов, изменение климата. Дроны контролируют состояние трубопроводов и промышленных объектов.

Вызовы будущего

Какие вызовы ждут Россию на пути к устойчивому развитию в ближайшие десятилетия?

Демографический переход. Население России стареет и сокращается. К 2050 году россиян может стать на 10-15 миллионов меньше. Это создаёт проблемы для экономики, но и открывает возможности — меньшая нагрузка на окружающую среду, возможность перейти к более качественной модели развития.

Климатические изменения. Потепление в России происходит быстрее мирового тренда. К 2050 году средняя температура может вырасти на 2-3 градуса. Это означает таяние вечной мерзлоты, изменение границ природных зон, новые вызовы для сельского хозяйства и инфраструктуры.

Энергетический переход. Мир движется к отказу от ископаемого топлива. Для России, экономика которой сильно зависит от экспорта нефти и газа, это серьёзный вызов. Нужно диверсифицировать экономику, развивать новые отрасли.

Технологическая конкуренция. Страны, которые первыми освоят зелёные технологии, получат конкурентные преимущества. России нужно инвестировать в исследования и разработки, чтобы не остаться на обочине технологической революции.

Социальное неравенство. Переход к устойчивому развитию не должен увеличивать разрыв между богатыми и бедными. Нужны механизмы справедливого распределения выгод и издержек перехода.

Но есть и возможности. Огромная территория России — это не только вызов, но и преимущество. У нас есть место для масштабных проектов восстановления экосистем, развития возобновляемой энергетики, создания особо охраняемых территорий.

Образованное население — ещё одно преимущество. Россия имеет высокий уровень грамотности, развитую систему высшего образования, сильные научные школы. Это хорошая основа для инноваций в области устойчивого развития.

Богатые природные ресурсы при разумном управлении могут стать основой устойчивой экономики. Не только нефть и газ, но и лесы, пресная вода, минералы, необходимые для зелёных технологий.

Персональная революция

В конечном счёте, устойчивое развитие — это не про правительства и корпорации. Это про каждого из нас. Про наши ежедневные выборы, привычки, ценности.

Мария Петровна из Красногорска, с которой начинался этот рассказ, — не исключение, а часть тренда. По всей России миллионы людей делают выбор в пользу более ответственного образа жизни.

Они выбирают товары с меньшим упаковочным материалом. Ремонтируют вещи вместо того, чтобы выбрасывать. Покупают подержанные автомобили вместо новых. Проводят отпуск в российских заповедниках вместо заграничных курортов. Покупают продукты у местных фермеров. Устанавливают солнечные панели на дачах. Сажают деревья во дворах.

Каждое такое решение кажется каплей в море. Но когда таких капель становится миллионы, они превращаются в мощный поток изменений.

Дети играют ключевую роль в этой трансформации. Поколение, которое родилось после 2000 года, с детства знает о проблемах климата, пластикового загрязнения, исчерпания ресурсов. Для них забота об окружающей среде так же естественна, как использование интернета.

12-летняя Настя, внучка Марии Петровны, не представляет жизни без сортировки мусора. Когда она идёт в гости к подругам и видит, что там всё выбрасывают в одно ведро, искренне удивляется: «Как так можно?»

Социальные сети ускоряют распространение экологических привычек. Люди делятся опытом раздельного сбора, рецептами «зелёной» косметики, советами по энергосбережению. Экоблогеры набирают миллионы подписчиков.

Бизнес реагирует на изменение потребительских предпочтений. Магазины убирают пластиковые пакеты. Кафе переходят на биоразлагаемую посуду. Автопроизводители инвестируют в электромобили.

Наше общее будущее

Более 35 лет назад Гру Харлем Брундтланд назвала свой доклад «Наше общее будущее». Это не просто красивая фраза — это глубокая истина о том, что у человечества одна планета на всех.

Климатические изменения не признают границ. Загрязнение океанов затрагивает все страны. Исчезновение биологических видов — потеря для всего человечества. Социальная несправедливость в одной части мира создаёт напряжение во всех остальных.

Россия с её огромной территорией, богатыми ресурсами, образованным населением, научным потенциалом может сыграть ключевую роль в движении к устойчивому будущему. Но это требует изменений — не только в политике и экономике, но и в сознании каждого из нас.

Устойчивое развитие — это не жертва ради будущих поколений. Это инвестиция в лучшую жизнь уже сегодня. Чистый воздух в городах. Здоровая еда на столе. Комфортная городская среда. Интересная работа в инновационных отраслях. Возможность показать детям нетронутую природу.

Мария Петровна из Красногорска понимает это интуитивно. Сортируя мусор, она заботится не только о планете, но и о своих внуках. Создаёт для них мир, в котором будет возможна хорошая жизнь.

В этом смысл устойчивого развития — не в отказе от благ цивилизации, а в разумном, ответственном их использовании. Не в возврате в пещеры, а в движении к технологиям будущего, которые позволят жить комфортно, не разрушая планету.

Каждый из нас каждый день делает выбор между устойчивым и неустойчивым будущим. Когда мы идём в магазин с многоразовой сумкой вместо того, чтобы взять пластиковый пакет. Когда выбираем поезд вместо самолёта для поездок по стране. Когда покупаем качественную вещь, которая прослужит годы, вместо дешёвой одноразовой. Когда учим детей беречь природу.

Эти решения кажутся незначительными. Но именно из миллионов таких решений складывается будущее планеты. Наше общее будущее.

Источники:

- Брундтланд Г.Х. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. — 1987. — https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

- Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. — ООН, 1992. — https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml

- Саммит Земли в Рио-де-Жанейро 1992 // Википедия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Саммит_Земли

- О Целях устойчивого развития ООН. — СОГУ. — https://www.nosu.ru/universitet/centry/centr-ustojchivogo-razvitija/o-celjah-ustojchivogo-razvitija-oon/

- История экологичной семьи: каждый день как маленький экоподвиг // Учительская газета. — 2024. — https://ug.ru/istoriya-ekologichnoj-semi-kazhdyj-den-kak-malenkij-ekopodvig/

- Экологичные привычки на каждый день // Сноб. — 2018. — https://snob.ru/entry/169129/

- Национальный проект «Экология» // Национальные проекты России. — https://национальныепроекты.рф/projects/ekologiya/

- Число производителей органической агропродукции в России выросло на 8,7% в 2024 году // АПК-Эксперт. — 2024. — https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/chislo-proizvoditeleiy-organicheskoiy-agroprodukcii-v-rossii-vyroslo-na-87-v-2024-godu

- Синергия, адаптация, технологии. Тренды ESG в 2024 году // Сбер. — 2024. — https://sber.pro/publication/sinergiya-adaptatsiya-tehnologii-trendi-esg-v-224-godu/

- Микропластик — Википедия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Микропластик

- Работа над привычками // Такие дела. — 2020. — https://takiedela.ru/2020/01/rabota-nad-privychkami/

- Раздельный сбор мусора и правила его сортировки // Течение. — https://techenie.ru/blog/razdelnyj-sbor-musora-i-pravila-ego-sortirovki

- Экологическая повестка в России: основные итоги 2024 года // ЭкоСтандарт. — 2024. — https://journal.ecostandard.ru/eco/kontekst/ekologicheskaya-povestka-v-rossii-osnovnye-itogi-2024-goda/