Представьте мир без языка, без искусства, без традиций. Мир, где люди не умеют читать и писать, не знают музыки, не создают архитектурных шедевров, не передают опыт предков следующим поколениям. Такой мир был бы не просто бедным — он был бы нечеловеческим. Ведь именно культура делает нас людьми, отличает от животных и формирует то, что мы называем цивилизацией.

Что же такое культура? Почему она так важна для общества? И как именно она влияет на нашу повседневную жизнь, формируя наши ценности, поведение и мировоззрение?

Эти вопросы не просто философские размышления. В современном мире, когда глобализация и цифровые технологии кардинально меняют способы человеческого общения, понимание природы культуры становится жизненно важным. От того, как мы понимаем и сохраняем культуру, зависит наше будущее как общества.

Согласно Большой российской энциклопедии, культура — это «исторически сложившийся образ жизни людей, включающий в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления, технику и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации». Это определение охватывает всю широту культурного феномена, но за ним скрывается гораздо более сложная и многослойная реальность.

Культура — это не просто набор традиций и обычаев, это живая система, которая постоянно развивается, адаптируется и влияет на каждый аспект человеческого существования. Она определяет, как мы видим мир, как взаимодействуем друг с другом, какие ценности считаем важными и к чему стремимся в жизни.

В современной России этот вопрос особенно актуален. Как отмечают российские исследователи, «культура формирует ценности, нормы и язык общества». В условиях геополитических вызовов и культурного противостояния понимание того, что такое культура и как она работает, становится вопросом национальной безопасности и идентичности.

Философские основы понимания культуры

Понимание культуры как особого явления зародилось не вчера. Еще в Древнем Риме термин «культура» первоначально относился к возделыванию почвы (agricultura), но уже Цицерон в «Тускуланских беседах» (45 до н.э.) использовал понятие cultura animi — «возделывание души», имея в виду философское образование и духовное развитие человека.

Это философское понимание культуры как «возделывания» человеческого духа оказалось пророческим. Культура действительно «возделывает» человека, формирует его сознание, ценности и способы восприятия мира. Но в отличие от земледелия, где результат труда видимый и измеримый, культурное «возделывание» происходит незаметно, через ежедневное взаимодействие с символами, нормами и традициями.

В российской философской традиции особое место занимает концепция Дмитрия Лихачева. Выдающийся ученый понимал культуру как «человеческую форму жизни, то, что выделяет человека из природы и отличает от других живых существ». Лихачев подчеркивал, что «культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения — народом, нацией».

Эта мысль Лихачева чрезвычайно важна для понимания современной ситуации в России. Культура не просто украшает жизнь — она создает народ как единое целое, формирует национальную идентичность. В понятие культуры, по Лихачеву, «должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».

Другой выдающийся русский мыслитель, Юрий Лотман, развил семиотическое понимание культуры. Лотман рассматривал культуру как семиосферу — пространство языков и знаков, в котором происходит человеческая коммуникация. Культура, по Лотману, — это «совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения человека».

Семиотический подход Лотмана показывает, что культура работает как сложная система передачи информации. Каждый культурный символ, ритуал, традиция — это способ кодирования и передачи смысла от поколения к поколению, от группы к группе. Культура становится своего рода «социальной ДНК», которая определяет развитие общества.

В советской философии культуры, основанной на марксистском подходе, культура понималась во взаимосвязи с материальным производством. «Данная концепция рассматривает культуру во взаимосвязи с процессами производства материальных благ, а также с человеческим трудом, которые являются главными источниками общественного прогресса». Этот подход, несмотря на свою идеологическую окрашенность, выявил важную закономерность: культура не существует в вакууме, она тесно связана с экономическими и социальными процессами.

Современная российская культурология синтезирует различные подходы. Как отмечают исследователи, «культурологический метод Д. С. Лихачева можно обозначить несколькими смысловыми линиями, а именно: понимание культуры как целостности; онтологизм и проектный характер историко-культурного знания; синтетичность, комплексность и универсализм познания культуры».

Структура и элементы культуры

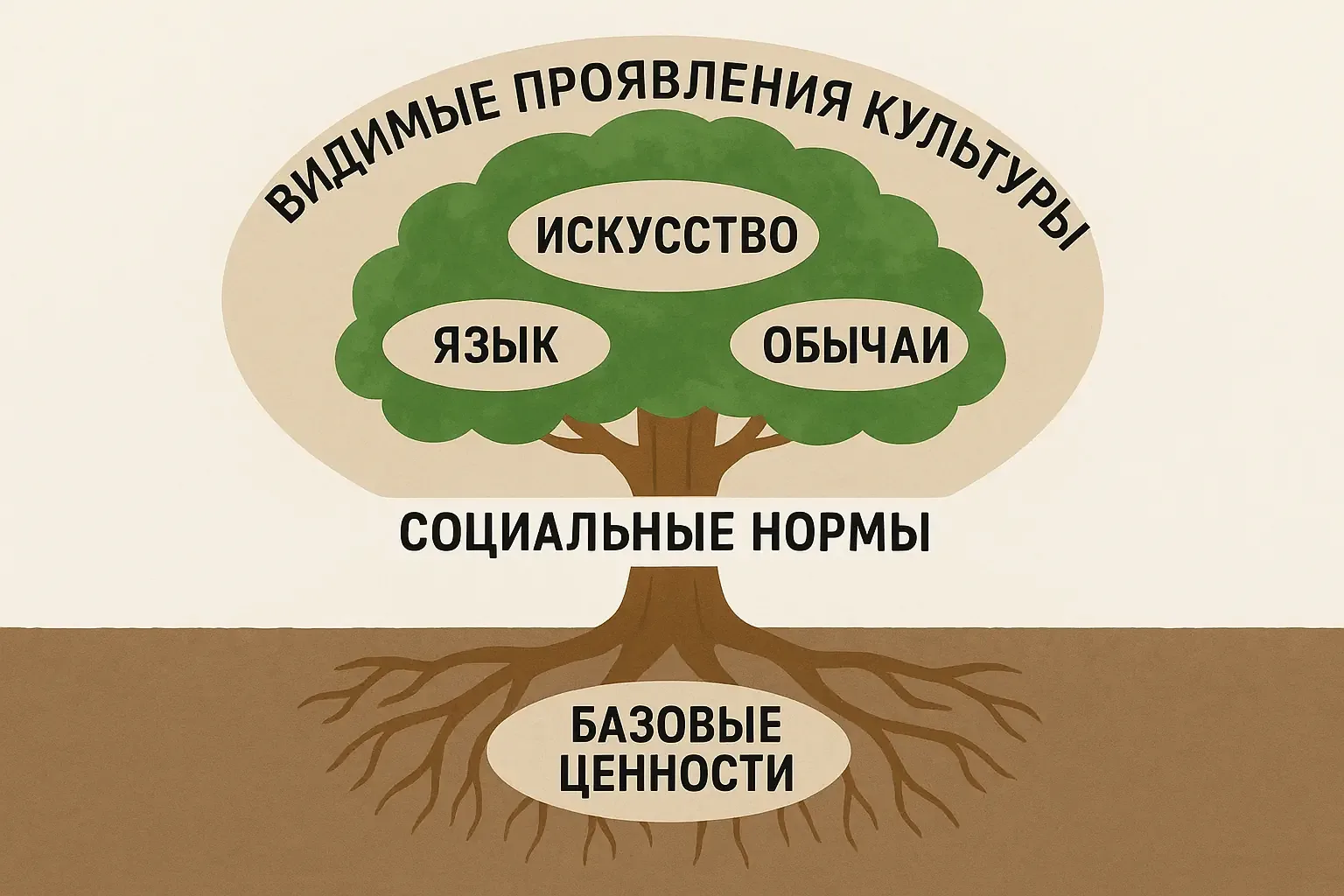

Чтобы понять, как культура формирует общество, необходимо разобрать ее структуру. Социологи выделяют в культуре два основных уровня: материальную и духовную культуру.

Материальная культура включает в себя все предметы, созданные человеком: орудия труда, технологии, архитектуру, предметы быта. Это то, в чем материализуются знания, умения и верования людей. Материальная культура не просто окружает нас — она формирует наше поведение и мышление. Архитектура города влияет на характер социального взаимодействия, технологии меняют способы коммуникации, предметы быта отражают ценности и эстетические предпочтения.

Духовная культура включает язык, знания, верования, нормы, ценности — все то, что возникает в сознании людей и определяет их поведение. Это невидимая, но чрезвычайно мощная сила, которая направляет человеческую деятельность.

В основе духовной культуры лежат базовые элементы:

Язык выступает не просто как средство коммуникации, но как способ организации мышления. Каждый язык содержит уникальную картину мира, особый способ категоризации реальности. «Язык — зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей».

Социальные ценности определяют, что общество считает важным, правильным, желательным. В российском обществе традиционно выделяют такие ценности как «патриотизм, коллективизм (соборность), справедливость, милосердие, правдолюбие». Ценности не существуют абстрактно — они воплощаются в конкретных социальных практиках и институтах.

Социальные нормы — это правила поведения, которые регулируют взаимодействие людей в обществе. Нормы могут быть формальными (законы) и неформальными (обычаи, традиции, этикет). Как показывают исследования, «правовая культура является одним из главных внешних регулятивов социального поведения».

Символы и ритуалы — это видимые проявления культуры, которые несут глубокий смысл. «Символы выступают основными элементами культуры на всех этапах исторического развития». В традиционной культуре символы «выполняют онтологическую функцию», связывая материальный и духовный мир.

Особенно важно понимать, что эти элементы не существуют изолированно. Они образуют единую систему, где изменение одного элемента влечет трансформацию всей структуры. Например, появление интернета как нового технологического элемента материальной культуры кардинально изменило языковые практики, социальные нормы общения, систему ценностей и символов.

Механизмы влияния культуры на общество

Культура влияет на общество через сложную систему механизмов, которые часто работают незаметно для самих людей. Понимание этих механизмов критически важно в эпоху информационных войн и культурной конкуренции.

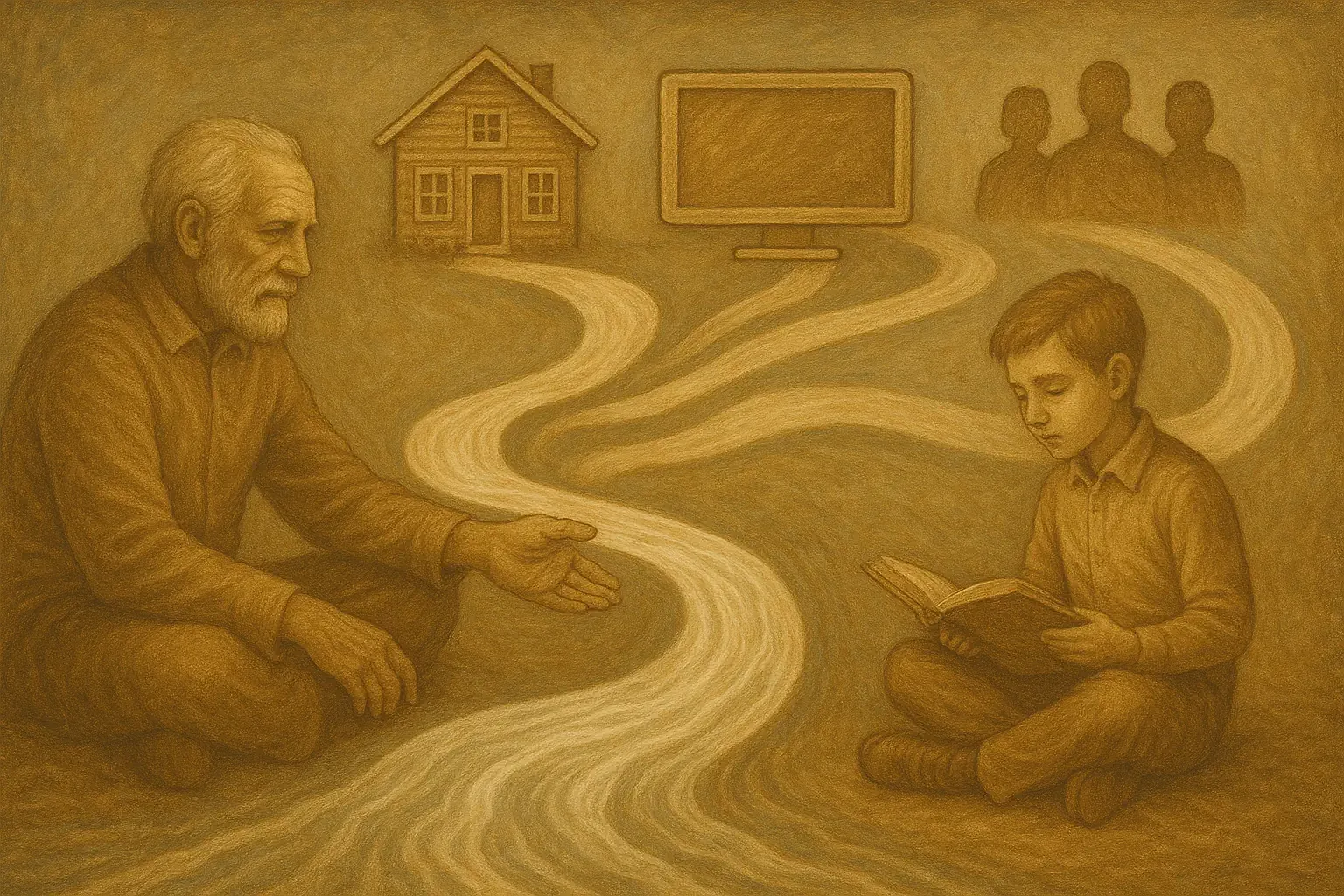

Социализация — это основной механизм культурной передачи. Через социализацию «происходит усвоение культурных норм и заучивание социальных ролей, без чего жизнь человека в обществе становится невозможной». Социализация начинается с рождения и продолжается всю жизнь, происходя через семью, школу, средства массовой информации, группы сверстников.

Российские исследователи подчеркивают, что социализация — это не односторонний процесс передачи готовых норм, а сложное взаимодействие, в котором индивид активно интерпретирует и присваивает культурные образцы. Особенно важна роль языка в этом процессе: «С его помощью люди передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и модели поведения».

Символическое регулирование — еще один важный механизм. Культура создает систему символов, которые направляют поведение людей. «Символика социальная включает символы самого различного содержания, относящиеся к социальным общностям и социальным институтам любого уровня». Каждый символ «несет тройную нагрузку: информативную, коммуникативную и консервативную».

В российском контексте особенно важна роль традиционных символов. «Традиционные ценности представляют собой набор принципов и норм, которые формировались на протяжении многих веков и определяют «правильное» общественное поведение и взаимодействие». Они включают «человеческое достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд».

Институциональное закрепление культуры происходит через различные социальные институты — образование, религию, искусство, массмедиа. Каждый институт транслирует и воспроизводит определенные культурные образцы. Как показывают исследования, «корпоративная культура служит основополагающей «когнитивной матрицей» академической жизни, обеспечивая структурированную среду обучения».

Механизм адаптации позволяет культуре приспосабливаться к изменяющимся условиям. «Функция приспособления к среде может считаться самой древней и едва ли не единственно общей для человека и животных». Но в отличие от животных, человек приспосабливается не биологически, а культурно, создавая новые технологии, социальные институты, способы организации жизни.

Российская культурная традиция: особенности и характеристики

Российская культура обладает уникальными особенностями, которые сформировались в результате тысячелетней истории взаимодействия различных народов, религий и традиций. «Культурная сложность России является ее изначальной особенностью. В процессе становления и развития российской государственности определялись формы взаимодействия между государством и отдельными народами, происходило взаимное обогащение культур разных этнических групп».

Одной из ключевых особенностей российской культуры является поликультурность. В России «гармонично развивается культура бурят, семейских, эвенков и других народов страны». Эта многонациональность не является источником конфликтов, а, наоборот, обогащает общенациональную культуру. «Традиционные ценности и культурные нормы не должны противопоставляться общегражданским ценностям и идеалам».

Историческая преемственность — еще одна важная черта российской культуры. Как отмечает Д.С. Лихачев, «культура исторична». Российская культура впитала в себя византийское наследие, западноевропейские влияния, восточные традиции, создав уникальный синтез. «Главный смысл идеи человека в русском Предвозрождении, связанной, прежде всего, с именем Сергия Радонежского, заключался в обожении человека и мира».

Духовность и соборность традиционно рассматриваются как основы русской культуры. «Духовные ценности русского народа: патриотизм, коллективизм (соборность), справедливость, милосердие, правдолюбие» формировались под влиянием православного христианства и общинных традиций. Эти ценности не утратили своей актуальности и в современном мире.

Литературоцентричность российской культуры отмечали многие исследователи. Литература в России традиционно играла роль не просто искусства, но и философии, социального анализа, духовного наставничества. «В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».

Современная российская культура переживает период трансформации. «На смену утрачивающему актуальность и «умирающему» постмодернизму приходят диджимодернизм, автомодернизм и киберкультурализм, ведущие к сдвигу парадигмы культуры». В этих условиях особенно важно «сохранение сущностных характеристик культуры и модернизации базовых параметров».

Социологический анализ культурного воздействия

Социология культуры как отрасль социологического знания изучает «социальные закономерности культуры и формы их проявления в человеческой деятельности, связанной с созданием, усвоением, сохранением и распространением идей, представлений, культурных норм и ценностей». Для понимания того, как культура формирует общество, необходимо рассмотреть конкретные механизмы этого влияния.

Регулятивная функция культуры является одной из основных. «Культура посредством социальных норм, ценностей, традиций, знаний создает устойчивые социальные условия жизни людей, упорядочивает опыт и регулирует поведение людей в обществе». Исследования показывают, что «в механизме влияния культуры на общественные отношения особенно важно то, что культура устанавливает системы ценностей и определяющие их критерии».

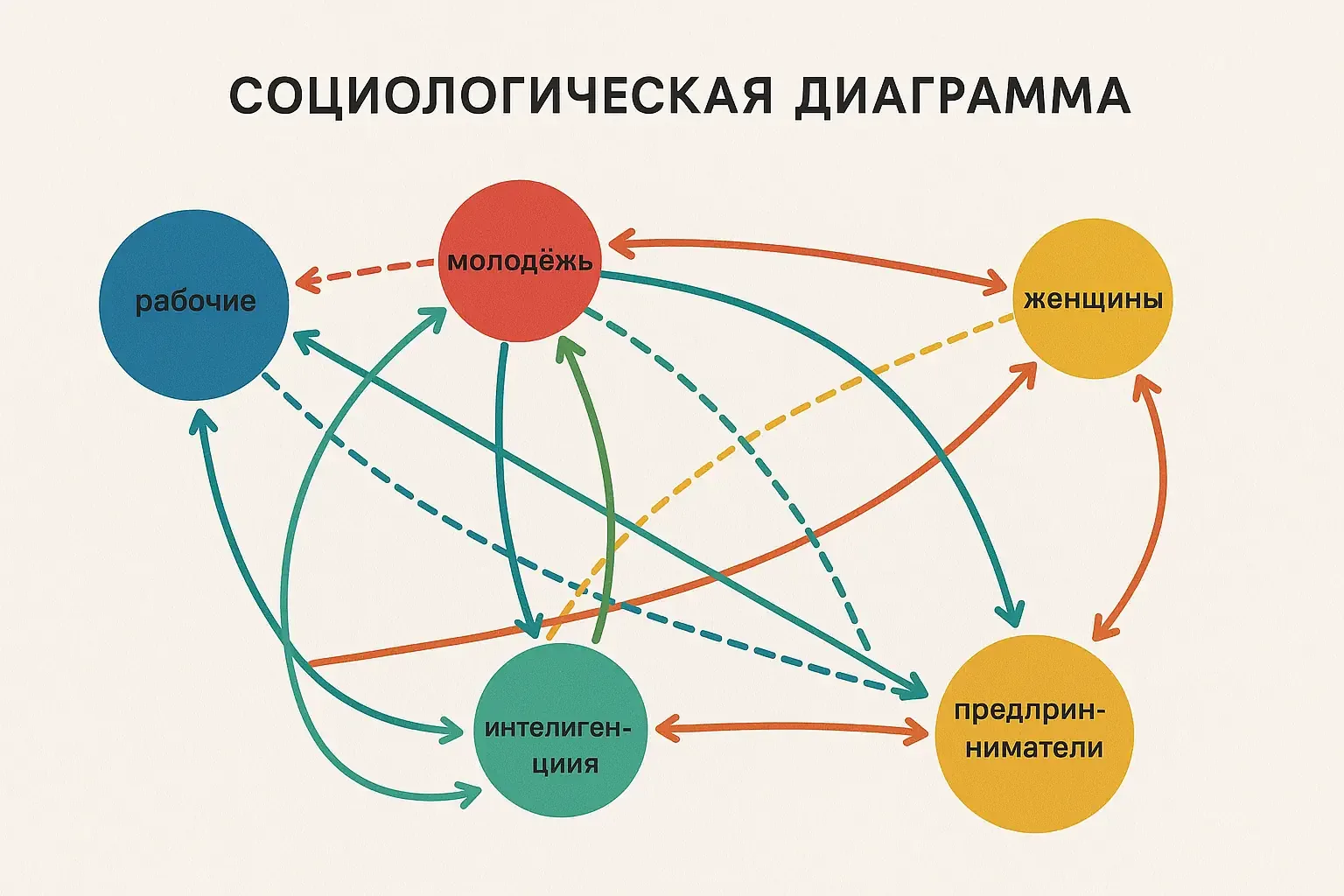

Российские социологи выделяют несколько уровней культурного воздействия:

Индивидуальный уровень. Культура формирует личность человека, его мировоззрение, систему ценностей, поведенческие модели. «Незнание индивидами своих прав и неумение их отстаивать приводит к осознанному или неосознанному совершению внеправовых действий». Это показывает, как недостаток правовой культуры влияет на поведение отдельных людей.

Групповой уровень. Культура объединяет людей в различные социальные группы — профессиональные, этнические, возрастные. «Культура объединяет людское сообщество во времени и пространстве». В современных условиях особую роль играют субкультуры и молодежные культуры, которые могут как поддерживать, так и противостоять доминирующей культуре.

Институциональный уровень. Культура проявляется через работу социальных институтов — образования, семьи, религии, массмедиа. Каждый институт транслирует определенные культурные образцы. Исследования показывают, что «художественная интеллигенция» традиционно обладала «значительным потенциалом воздействия деятелей культуры и искусства на социум».

Общественный уровень. На этом уровне культура формирует характер всего общества, его структуру, динамику развития. «Особенности социальной системы определяются ее культурной основой: сложившимися в обществе ценностями, нормами, обычаями, традициями, религиозными верованиями, уровнем образованности, менталитетом».

Современные социологические исследования показывают растущую роль цифровой культуры. «За полувековую свою историю Интернет изменил не только мировоззрение человечества, стер границы и расстояния, но и изменил структуру человеческого общества». Цифровые технологии создают «новые условия жизни, но и сами зависят от социально-культурного контекста их разработок и использования».

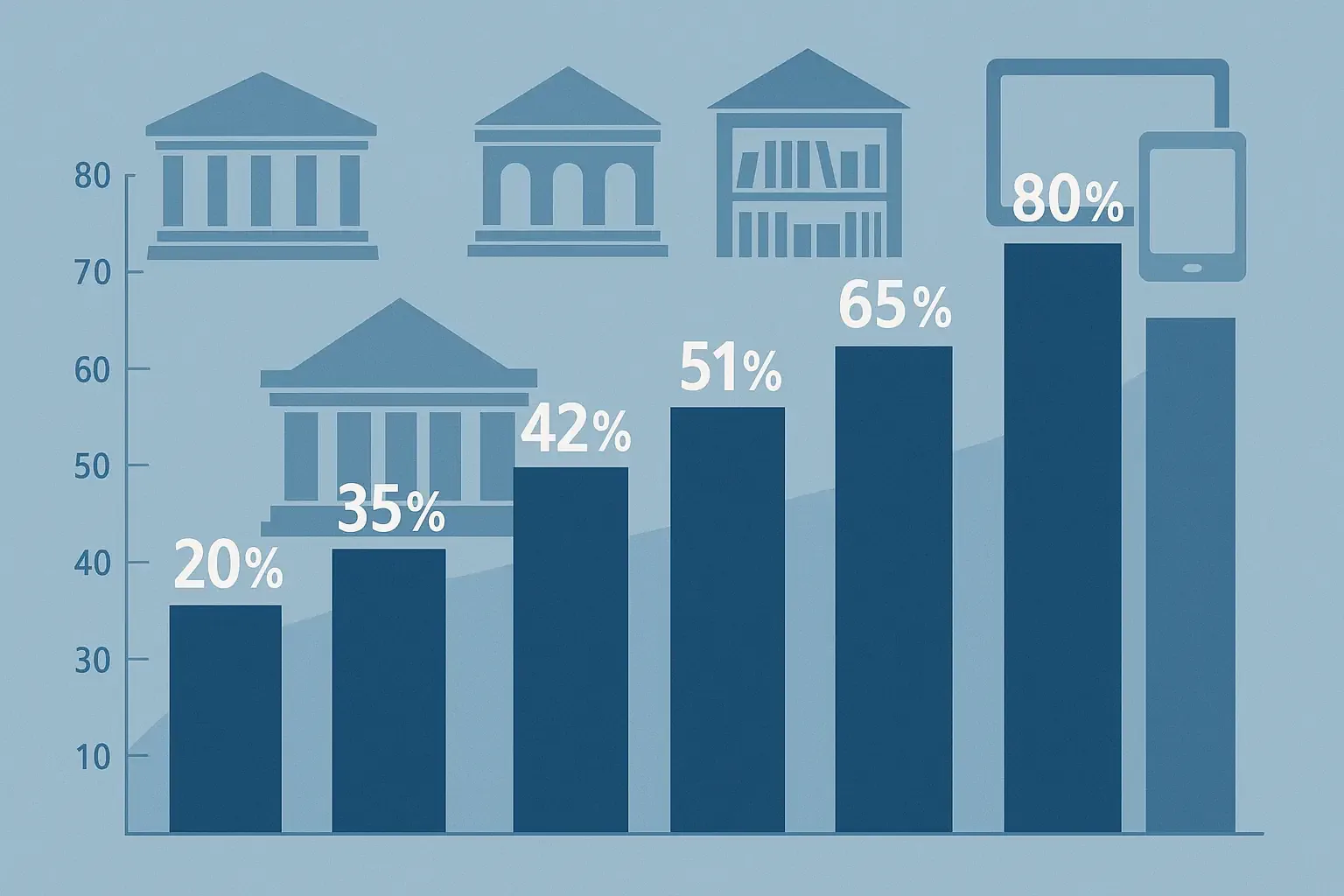

Измерение культурного воздействия становится все более актуальной задачей. В России «за последние 20 лет количество выставок в российских музеях увеличилось в три раза, а число посетителей выросло вдвое: с 73 млн человек (в 2000 году) до 148 млн человек (в 2022 году)». По данным ВЦИОМ, «половина россиян (48%) посещали музеи в последние пару лет».

Культурные нормы и их влияние на поведение

Культурные нормы — это невидимые, но чрезвычайно мощные регуляторы человеческого поведения. Они определяют, что считается правильным и неправильным, допустимым и недопустимым в данном обществе. Понимание механизмов работы культурных норм критически важно для осознания того, как культура формирует общество.

Природа культурных норм

Культурные нормы не являются врожденными — они передаются через обучение и социализацию. «Поведение человека становится невозможным без сложной системы символов, которые человек использует для того, чтобы понимать значения происходящего и адекватно на них реагировать». Нормы можно разделить на несколько типов:

Формальные нормы закреплены в законах, правилах, официальных регламентах. Они имеют четкие санкции за нарушение. «Правовая культура является одним из главных внешних регулятивов социального поведения, следовательно, ее качественные характеристики и интерпретация индивидами оказывает влияние на выбор модели социального поведения».

Неформальные нормы существуют в виде традиций, обычаев, этикета. Они не записаны в законах, но их нарушение может вызвать социальное неодобрение. В российской культуре, например, существуют сильные нормы гостеприимства, уважения к старшим, коллективной солидарности.

Механизмы действия норм

Культурные нормы работают через несколько механизмов:

Интернализация — процесс превращения внешних норм во внутренние убеждения. Человек начинает следовать нормам не из страха наказания, а потому что считает их правильными. «Культура как ценностно-нормативный механизм регулирования социальных взаимодействий обеспечивает целостность общества и социальный порядок».

Социальный контроль — система санкций (поощрений и наказаний) за соблюдение или нарушение норм. Контроль может быть формальным (через суды, полицию) и неформальным (через общественное мнение, остракизм).

Легитимация — процесс обоснования и оправдания существующих норм через ссылку на традицию, религию, науку или идеологию.

Конфликт норм и социальные изменения

В современном обществе часто возникают конфликты между различными нормативными системами. «Традиционные ценности в сложных по культурному составу сообществах, таких, к примеру, как население России или Индии, могут заметно отличаться у разных народов». Это создает необходимость поиска баланса между сохранением культурного разнообразия и поддержанием социального единства.

Особенно острые конфликты возникают между традиционными и современными нормами. «На смену утрачивающему актуальность и «умирающему» постмодернизму приходят диджимодернизм, автомодернизм и киберкультурализм». Цифровые технологии создают новые нормы поведения, которые могут противоречить традиционным.

Российская специфика нормативного регулирования

В российском обществе особую роль играют неформальные нормы, часто называемые «понятиями». Они могут существенно отличаться от официальных правил и иногда даже противоречить им. Это создает сложную нормативную структуру, где люди вынуждены навигировать между различными системами правил.

Исследования показывают, что «правовая культура как правовое свойство субъектов права» в России имеет свою специфику. «Незнание индивидами своих прав и неумение их отстаивать приводит к осознанному или неосознанному совершению внеправовых действий».

Культурная трансмиссия и социализация

Культурная трансмиссия — это процесс передачи культуры от поколения к поколению, от группы к группе. Именно благодаря этому процессу общество сохраняет свою идентичность и непрерывность развития. Понимание механизмов культурной трансмиссии критически важно в эпоху, когда традиционные способы передачи культуры трансформируются под влиянием цифровых технологий.

Традиционные каналы культурной трансмиссии

Семья остается основным каналом первичной социализации. В семье ребенок получает первые представления о мире, усваивает базовые ценности, нормы поведения, язык. «Незнание индивидами своих прав и неумение их отстаивать» часто формируется именно в семье, где не передаются соответствующие знания и навыки.

Российская семья традиционно играла особую роль в передаче культурных ценностей. «Крепкая семья» входит в перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Семья транслирует не только общенациональные ценности, но и региональные, этнические, конфессиональные традиции.

Образовательные институты осуществляют систематическую передачу знаний, навыков и ценностей. «Главной задачей современного образования является определение роли культуры в процессе обучения и воспитания молодежи». Образование не только передает предметные знания, но и формирует картину мира, систему ценностей, способы мышления.

В российской системе образования исторически большое внимание уделялось гуманитарному образованию, формированию духовно-нравственных ценностей. «Концепция культурологического подхода подразумевает постепенное включение культурного наследия на всех этапах образовательного процесса».

Религиозные институты играют важную роль в трансмиссии духовных ценностей, моральных норм, ритуальных практик. В России православие, ислам, буддизм и другие религии вносят свой вклад в формирование культурного многообразия.

Новые каналы культурной трансмиссии

Современное общество характеризуется появлением новых каналов культурной трансмиссии, которые существенно изменяют характер этого процесса.

Массмедиа и интернет стали мощными агентами социализации. «Огромные потоки информаций породили «виртуальную реальность» и «виртуальную личность»». Интернет создает новые формы культурного взаимодействия, которые могут как дополнять, так и конкурировать с традиционными каналами.

Пиринговая трансмиссия — передача культуры через группы сверстников — приобретает все большее значение. Молодежные субкультуры, онлайн-сообщества, социальные сети создают альтернативные пространства культурной трансмиссии.

Глобальные медиа способствуют распространению транснациональных культурных образцов. «Journal Playboy превратился в «мягкую силу» способную генерировать новые ценности и транслировать их не только в американское общество, но и в культурный ландшафт других стран».

Особенности современной культурной трансмиссии

Современная культурная трансмиссия характеризуется рядом особенностей:

Ускорение темпов передачи. Цифровые технологии позволяют мгновенно распространять культурную информацию по всему миру.

Многонаправленность. Традиционно культура передавалась в основном «вертикально» — от старших к младшим. Сегодня не менее важна «горизонтальная» передача между сверстниками и даже «обратная» — от младших к старшим.

Фрагментация. Единая культурная картина мира сменяется множественными, часто конфликтующими культурными потоками.

Глобализация и локализация. Одновременно происходит распространение глобальных культурных образцов и усиление местных культурных традиций.

Современные вызовы культуре

XXI век поставил перед культурой беспрецедентные вызовы. Глобализация, цифровизация, урбанизация, миграционные процессы кардинально изменяют условия существования и развития культуры. Понимание этих вызовов критически важно для разработки стратегий культурного развития.

Цифровая революция и культура

Самым значительным вызовом является цифровая революция. «Развитие и активное внедрение цифровых технологий приводит к серьезным трансформациям в структуре и функционировании общества и государства, влияет на жизненный мир отдельного человека».

Цифровизация создает новые формы культуры. «Современный кинематограф не только работает с классическими архетипами, но и создает визуальную мифологию». Появляются цифровое искусство, виртуальная реальность, интерактивные медиа, которые расширяют возможности культурного творчества.

Но цифровизация также создает угрозы традиционной культуре. «Формирование новой глобальной виртуальной реальности, которая предоставляет псевдо-эмпирический опыт и лишает человека необходимости физической реализации самого себя». Возникает опасность замещения реального культурного опыта виртуальным симулякром.

Глобализация и культурная гомогенизация

Глобализация создает единое мировое культурное пространство, но одновременно угрожает культурному разнообразию. Доминирующие культурные образцы, в основном западные, распространяются по всему миру, вытесняя местные традиции.

Особенно это заметно в сфере массовой культуры. «По сути, Playboy превратился в «мягкую силу» способную генерировать новые ценности и транслировать их не только в американское общество, но и в культурный ландшафт других стран». Глобальные медиакорпорации формируют единые стандарты потребления, досуга, жизненного стиля.

Кризис трансмиссии культуры

Традиционные механизмы передачи культуры переживают кризис. Разрыв между поколениями усиливается, молодежь все чаще получает культурные образцы не от родителей и учителей, а из интернета и социальных сетей.

«Сохранение культуры играет жизненно важную роль в защите наследия, традиций и артефактов обществ во всем мире. В эпоху цифровых технологий технологические достижения открыли новые возможности и поставили уникальные задачи по сохранению и популяризации культурного наследия».

Коммерциализация культуры

Культура все больше подчиняется рыночной логике. «Креативные индустрии» превращают культурное творчество в товар, что может снижать его духовную и социальную значимость. «Работа в «креативных индустриях» несет в себе большое количество материала» , но возникает вопрос: не теряет ли при этом культура свою аутентичность?

Политизация культуры

В условиях геополитической конкуренции культура становится инструментом «мягкой силы». Культурные войны, борьба за интерпретацию истории, продвижение культурных ценностей через медиа превращают культуру в поле политической борьбы.

«Российская правовая культура оказывается перед лицом ранее неизвестных вызовов, обусловленных новой культурной доминантой высокотехнологичного общества, определяемой технологическим императивом».

Экологические вызовы

Экологический кризис ставит под угрозу материальные памятники культуры. Изменение климата, загрязнение окружающей среды, урбанизация разрушают культурные ландшафты, археологические памятники, традиционные формы хозяйствования.

Демографические изменения

Старение населения в развитых странах, урбанизация, миграционные процессы изменяют демографическую основу культуры. Исчезают носители традиционных знаний, разрушаются сельские сообщества, происходит культурное смешение в городах.

Ответы на вызовы

Для ответа на эти вызовы необходимы новые стратегии культурного развития. «Актуализируются задачи сохранения сущностных характеристик культуры и модернизации базовых параметров на основе проектного прогнозирования».

Ключевыми направлениями должны стать:

- Цифровизация культурного наследия при сохранении его аутентичности

- Поддержка культурного многообразия в условиях глобализации

- Развитие новых форм культурной трансмиссии

- Интеграция традиционных и инновационных культурных практик

- Укрепление культурной идентичности в условиях глобальной конкуренции

Культура в цифрах: статистический портрет

Чтобы понять масштабы влияния культуры на современное общество, необходимо обратиться к статистическим данным. Цифры позволяют увидеть тенденции развития культурной сферы, измерить эффективность культурной политики и прогнозировать будущие изменения.

Музейная сеть России

Российская музейная сеть демонстрирует устойчивый рост. «За последние 20 лет количество выставок в российских музеях увеличилось в три раза, а число посетителей выросло вдвое: с 73 млн человек (в 2000 году) до 148 млн человек (в 2022 году)». Это означает, что каждый россиянин в среднем посещает музей один раз в год.

«С 2000 года сеть российских музеев увеличилась в полтора раза». В России действует более трех тысяч музеев с учетом филиалов и структурных подразделений, причем «самое большое их количество сосредоточено в Центральном федеральном округе (729)».

Региональные различия в культурном потреблении

Статистика показывает значительные региональные различия в культурной активности. По посещаемости музеев лидирует Санкт-Петербург (4.498 посещений на 1000 жителей), за ним следуют Новгородская область (2.115) и Псковская область (1.809). Москва занимает только 5-е место (1.538), что может объясняться большим размером города и разнообразием культурных предложений.

Социально-демографический профиль культурного потребителя

Исследования ВЦИОМ показывают, что «россиянин, посещавший музеи в последние пару лет — это скорее женщина (53% vs. 43% среди мужчин), совсем юная (67% среди зумеров) или довольно молодого возраста (55-60% в группе миллениалов), с высшим или незаконченным высшим образованием (63%)».

Существует прямая связь между уровнем образования и культурной активностью. Люди с высшим образованием посещают музеи в два раза чаще, чем люди со средним образованием. Это подчеркивает роль образования в формировании культурных потребностей.

Цифровая культура: новые тенденции

Развитие цифровых технологий кардинально изменяет структуру культурного потребления. «За полувековую свою историю Интернет изменил не только мировоззрение человечества, стер границы и расстояния, но и изменил структуру человеческого общества».

Появляются новые формы культурного участия. «Коммуникативный потенциал цифрового искусства» проявляется в интерактивных выставках, виртуальных музеях, онлайн-концертах. Пандемия COVID-19 ускорила эти процессы, заставив культурные институты массово осваивать цифровые форматы.

Инвестиции в культуру

Государственные инвестиции в культуру показывают приоритеты культурной политики. «За последние четыре года Минкультуры обеспечило «реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия», а также в России появился крупнейший в Европе Международный центр реставрации».

«С 2012 года по всей стране было отреставрировано более 600 тысяч музейных предметов». Эти цифры показывают масштабы усилий по сохранению культурного наследия.

Экономическое воздействие культуры

Культурная сфера становится все более важным экономическим фактором. Креативные индустрии обеспечивают занятость миллионов людей, генерируют значительные доходы, привлекают туристов. Культурный туризм является одним из наиболее быстрорастущих сегментов туристической индустрии.

Вызовы измерения культурного воздействия

Однако измерение влияния культуры на общество остается сложной задачей. Многие эффекты культуры носят качественный характер и не поддаются простому количественному измерению. Как измерить влияние литературы на формирование национального самосознания? Как оценить роль традиций в сохранении социальной стабильности?

Необходимы новые методики, которые позволят более точно измерять социальное воздействие культуры. Это критически важно для обоснования инвестиций в культурную сферу и разработки эффективной культурной политики.

Культура как основа национальной идентичности

Национальная идентичность — это не просто политический конструкт или административное деление. Это глубокое чувство принадлежности к общности, которое формируется именно через культуру. В современном мире, характеризующемся глобализацией и культурной унификацией, вопрос о роли культуры в формировании национальной идентичности приобретает особую актуальность.

Культурные основы российской идентичности

Д.С. Лихачев подчеркивал, что «культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения — народом, нацией». Эта формула особенно актуальна для России с ее огромной территорией и многонациональным составом населения.

Российская национальная идентичность формировалась на протяжении столетий через взаимодействие различных культурных традиций. «В процессе становления и развития российской государственности определялись формы взаимодействия между государством и отдельными народами, происходило взаимное обогащение культур разных этнических групп».

Основу российской идентичности составляют традиционные ценности: «патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного перед материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений».

Механизмы культурного конструирования идентичности

Культура конструирует национальную идентичность через несколько механизмов:

Историческая память играет ключевую роль в формировании представлений о национальном прошлом, героях, достижениях и трагедиях. «Историческая память и преемственность поколений» входят в число основных российских ценностей. Культура создает нарративы о прошлом, которые объясняют настоящее и определяют будущее.

Символическое пространство включает государственные символы, памятники, топонимы, ритуалы, праздники. «Символы связаны с системой ценностей. По отношению к ценностям символы выполняют функции структурирования и дифференциации». Национальные символы создают эмоциональную связь между индивидом и нацией.

Языковая общность является основой культурной коммуникации. Русский язык как государственный язык России выполняет функцию объединения многонационального населения страны, но при этом «языковые отличия и культура языкового поведения» различных народов обогащают общенациональную культуру.

Культурные институты — образование, наука, искусство, религия — транслируют национальные ценности и создают общее культурное пространство. «В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».

Многонациональность как источник силы

Особенностью российской идентичности является ее многонациональный характер. «Культурная сложность России является ее изначальной особенностью». Это не источник слабости, а источник силы, поскольку создает богатство культурного опыта и адаптационные возможности.

«На берегах» российского культурного пространства «гармонично развивается культура бурят, семейских, эвенков и других народов страны». Многонациональная культура России демонстрирует возможность сочетания единства и разнообразия, общенациональных и этнических ценностей.

Вызовы глобализации

Глобализация создает новые вызовы для национальной идентичности. Транснациональные культурные потоки, глобальные медиа, миграционные процессы размывают традиционные границы национальных культур. В этих условиях особенно важна «последовательная политика федеральных и региональных властей, направленная на поддержание межрелигиозного и межнационального мира».

Культурная политика и национальная идентичность

Государство играет важную роль в формировании и поддержании национальной идентичности через культурную политику. Инвестиции в образование, сохранение культурного наследия, поддержку национальных культур, развитие культурных институтов — все это инструменты укрепления национальной идентичности.

Однако важно избегать крайностей национализма или культурного изоляционизма. «Традиционные ценности и культурные нормы не должны противопоставляться общегражданским ценностям и идеалам». Здоровая национальная идентичность должна сочетать гордость за свою культуру с открытостью к диалогу и взаимодействию с другими культурами.

Перспективы развития культуры в XXI веке

XXI век ставит перед культурой беспрецедентные задачи и открывает новые возможности. Понимание перспектив культурного развития критически важно для формирования долгосрочных стратегий и принятия правильных решений сегодня.

Цифровая трансформация культуры

Цифровые технологии кардинально изменяют способы создания, хранения, распространения и потребления культуры. «Современные цифровые технологии создают новые условия жизни, но и сами зависят от социально-культурного контекста их разработок и использования».

Виртуальные музеи и галереи уже сегодня позволяют миллионам людей получить доступ к мировым культурным сокровищам. «Коммуникативный потенциал цифрового искусства» проявляется в создании интерактивных экспозиций, где посетители становятся соавторами художественного произведения.

Искусственный интеллект открывает новые возможности для культурного творчества — от создания музыки и литературных произведений до реконструкции утраченных памятников. Но одновременно возникают вопросы о природе творчества, авторства, аутентичности культурных произведений.

Технологии дополненной и виртуальной реальности создают принципиально новые формы культурного опыта. Они позволяют «воскресить» исторические эпохи, погрузиться в художественные произведения, создать интерактивные образовательные программы.

Глобализация и локализация культуры

Будущее культуры будет определяться диалектикой глобализации и локализации. С одной стороны, глобальные коммуникационные сети создают единое мировое культурное пространство. С другой стороны, усиливается потребность в культурной аутентичности, уникальности, связи с местными традициями.

«Сохранение культуры играет жизненно важную роль в защите наследия, традиций и артефактов обществ во всем мире». В цифровую эпоху эта задача приобретает новые измерения. Необходимо не просто сохранить культурные памятники, но и адаптировать традиционные формы культуры к новым условиям.

Демократизация культуры

Цифровые технологии демократизируют доступ к культуре. Любой человек с интернетом может получить доступ к лучшим музеям мира, прослушать лекции выдающихся ученых, изучать произведения искусства. Одновременно снижаются барьеры для культурного творчества — каждый может стать автором, издателем, режиссером.

Но демократизация создает и новые вызовы. Как обеспечить качество в условиях изобилия предложения? Как сохранить профессиональные стандарты? Как избежать культурной какофонии?

Экологические аспекты культуры

Экологический кризис заставляет пересмотреть отношение к культурному наследию. Изменение климата угрожает памятникам архитектуры, археологическим объектам, культурным ландшафтам. Необходимы новые технологии и подходы для их сохранения.

Одновременно формируется «экологическая культура» — новая система ценностей, ориентированная на устойчивое развитие, бережное отношение к природе, осознанное потребление. Эта культура может стать основой для решения глобальных экологических проблем.

Междисциплинарность и конвергенция

Будущее культуры связано с преодолением традиционных границ между различными сферами знания и деятельности. Наука и искусство, технологии и гуманитарное знание, образование и развлечение все больше взаимодействуют и взаимопроникают.

«Философия творчества» становится все более актуальной областью исследований. Творчество перестает быть прерогативой отдельных профессий, становится универсальной способностью, необходимой в любой деятельности.

Новые формы социальности

Цифровые технологии создают новые формы социального взаимодействия — онлайн-сообщества, социальные сети, виртуальные миры. Эти формы социальности порождают новые культурные практики, нормы, ценности.

Мобильность и кочевая культура становятся характерными чертами современного мира. Люди все чаще меняют место жительства, работу, социальные роли. Это создает потребность в более гибких, адаптивных формах культуры.

Вызовы для России

Для России перспективы культурного развития связаны с несколькими ключевыми задачами:

- Сохранение и развитие культурного многообразия в условиях глобализации

- Цифровизация культурного наследия при сохранении его аутентичности

- Интеграция традиционных и современных форм культуры

- Укрепление культурной идентичности в условиях информационной конкуренции

- Развитие креативных индустрий и культурной экономики

«Актуализируются задачи сохранения сущностных характеристик культуры и модернизации базовых параметров на основе проектного прогнозирования». Успех России в XXI веке во многом будет зависеть от способности решить эти задачи.

Заключение: Культура как судьба человечества

Завершая наше путешествие по сложному миру культуры и ее влияния на общество, мы приходим к пониманию фундаментальной истины: культура — это не просто одна из сфер человеческой деятельности, это основа человеческого существования, то, что делает нас людьми и определяет наше будущее.

Мы увидели, как культура работает через сложную систему механизмов — символы и нормы, институты и практики, традиции и инновации. Каждый элемент этой системы влияет на формирование личности, структуру общества, характер социальных отношений. Культура не просто отражает реальность — она ее создает, формируя наше восприятие мира, способы мышления, модели поведения.

Особенно важно понимание российской культурной специфики. Наша культура, сформированная взаимодействием множества народов, религий, традиций, представляет собой уникальное явление мирового значения. Многонациональность, духовность, историческая преемственность, литературоцентричность — эти черты российской культуры не архаизмы прошлого, а ресурсы для будущего развития.

Современные вызовы — глобализация, цифровизация, экологический кризис, демографические изменения — требуют от нас новых ответов. Но эти ответы должны основываться на глубоком понимании природы культуры, ее роли в жизни общества, механизмов ее влияния на человеческое поведение.

Статистические данные показывают, что интерес к культуре в России растет. За 20 лет посещаемость музеев выросла вдвое, количество выставок — в три раза. Это свидетельство того, что общество осознает важность культуры, стремится к культурному развитию и самосовершенствованию.

Но количественные показатели — это только вершина айсберга. Под ними скрывается гораздо более сложная реальность культурной жизни, которая формирует наши ценности, влияет на принятие решений, определяет жизненные стратегии миллионов людей.

В XXI веке культура сталкивается с беспрецедентными вызовами. Цифровые технологии открывают невиданные возможности для культурного творчества и потребления, но одновременно ставят под угрозу традиционные формы культуры. Глобализация создает единое мировое культурное пространство, но может привести к культурной унификации и потере разнообразия.

Ответом на эти вызовы должна стать не культурная изоляция или слепое следование глобальным трендам, а творческий синтез традиции и инновации, локального и глобального, материального и духовного. Как подчеркивал Д.С. Лихачев, культура должна быть «проектной» — не только сохранять прошлое, но и создавать будущее.

Роль России в этом процессе может быть особенно значимой. Наша культурная традиция, основанная на диалоге различных культур, поиске гармонии между материальным и духовным, индивидуальным и коллективным, может предложить альтернативу односторонним моделям развития.

Но это потребует от нас серьезных усилий. Необходимо инвестировать в образование, поддерживать культурные институты, развивать креативные индустрии, сохранять культурное наследие, создавать условия для культурного творчества. Необходимо понимать, что инвестиции в культуру — это инвестиции в будущее нации.

Культура формирует общество не через принуждение, а через убеждение. Она действует не через запреты, а через привлекательность. Она влияет не через разум, а через сердце. Именно поэтому культура является такой мощной силой социальных изменений.

В конечном счете, вопрос о том, что такое культура и как она формирует общество, — это вопрос о том, кто мы есть и кем хотим стать. Это вопрос о смысле человеческого существования, о ценностях, которые мы считаем важными, о будущем, которое мы хотим построить.

Культура — это не роскошь, которую общество может себе позволить в хорошие времена. Это необходимость, без которой общество не может существовать. Это судьба человечества, которая находится в наших руках.

Источники:

- Большая российская энциклопедия. Культура //

- Связь между культурой и развитием общества //

- Лихачев Д.С. Культура: взгляд из России //

- Лотман Ю.М. и социальная семиотика //

- Марксистская концепция культуры //

- Культура как фактор социальных изменений //

- Традиционные ценности России //

- Духовные ценности российского общества //

- Посещаемость российских музеев //

- ВЦИОМ. Пошли в музей? //