В мире, где каждые сутки публикуется свыше 4,5 миллиарда текстовых сообщений и создается невообразимое количество медиаконтента, вопрос о качестве информации стоит острее чем когда-либо. Обычный россиянин ежедневно сталкивается с потоком новостей в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах СМИ — но как отличить профессиональную журналистику от псевдоинформации? Как научиться распознавать качественные материалы среди океана кликбейта и пропаганды?

Согласно исследованиям коммуникационного агентства PR-Consulta, кликбейт зафиксирован в 24,4% заголовков топовых российских СМИ. При этом «хороший» кликбейт используется значительно чаще «плохого» — в 85% случаев против 15%. Но даже «хороший» кликбейт говорит о том, что медиаиндустрия борется за внимание аудитории любыми способами. В такой ситуации вопрос о критериях качественной журналистики становится не академической проблемой, а практической необходимостью для каждого думающего человека.

Эта проблема актуальна не только для России. Пулитцеровская премия — самая престижная награда в мировой журналистике — неоднократно присуждалась за материалы, которые впоследствии оказывались дискредитированы. Например, в 1932 году ее получил Уолтер Дюранти из New York Times за материалы из СССР, где он воспевал успехи коллективизации, при этом замалчивая Голодомор. В 2003 году Пулитцеровский комитет признал, что статьи Дюранти едва ли заслуживали награды, но не нашел в них признаков сознательного обмана.

Качественная журналистика — это не просто информирование общества. Это система профессиональных стандартов, этических принципов и методологических подходов, которая обеспечивает гражданам доступ к достоверной, проверенной, сбалансированной информации, необходимой для принятия осознанных решений в демократическом обществе. Но что конкретно отличает качественную журналистику от всего остального медиаконтента? Какие признаки помогают читателю, зрителю или слушателю распознать профессиональную работу?

Исторические корни и философия качественной журналистики

История качественной журналистики неразрывно связана с развитием демократического общества и формированием гражданских институтов. Понятие «качественная пресса» впервые оформилось в середине XIX века, когда газеты начали позиционировать себя как источник достоверной информации для образованной публики, в противовес бульварным изданиям, ориентированным на сенсации.

Уже в 1850-х годах создание Associated Press требовало краткого фактического материала, что стало первым шагом к стандартизации журналистской работы. Ральф Пулитцер из New York World создал в 1912 году «Бюро точности и честной игры», а Генри Люс планировал назвать свой журнал Time просто «Facts» (Факты). Эти инициативы заложили основу для современного понимания профессиональных стандартов в журналистике.

В России первая классификация газет была предложена А.В. Пешехоновым в 1901 году, который выделил газеты «дешёвые», «малые» и «большие». Под качественной прессой понимался «политический орган со строго выдержанным направлением, рассчитанный на своего читателя-единомышленника, образованного, понимающего стилистически сложные публикации». Это определение актуально и сегодня: качественная журналистика ориентируется на интеллектуальную аудиторию, способную воспринимать сложную информацию и делать на её основе обоснованные выводы.

Философская основа качественной журналистики строится на нескольких фундаментальных принципах. Первый — служение общественному интересу. Как отмечается в российских исследованиях, журналистика должна рассматриваться как «духовно-практическая, социально ответственная деятельность». Это означает, что журналист работает не только для удовлетворения любопытства аудитории или получения прибыли, но и для укрепления демократических институтов, информирования граждан о важных процессах в обществе.

Второй принцип — независимость. Согласно Кодексу профессиональной этики российского журналиста, «журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что касается выполнения профессионального долга, он признает юрисдикцию только своих коллег, отвергая любые попытки давления и вмешательства со стороны правительства или кого бы то ни было». Это не означает политической нейтральности — качественная журналистика может и должна занимать принципиальную позицию по общественно значимым вопросам, но эта позиция должна формироваться на основе фактов, а не внешнего принуждения.

Третий принцип — профессионализм. Качественная журналистика требует от практиков не только технических навыков сбора и обработки информации, но и глубокого понимания этических стандартов, методов проверки фактов, умения работать с источниками. Профессионализм проявляется в способности отделять факты от мнений, представлять различные точки зрения, признавать и исправлять ошибки.

Международные принципы профессиональной этики журналиста, принятые в 1983 году под эгидой ЮНЕСКО, определили десять основных принципов: право граждан на достоверную информацию, объективное освещение событий, социальная ответственность журналиста, профессиональная честность, общественный доступ к информации, уважение частной жизни и достоинства, уважение общественных интересов, уважение всеобщих ценностей и многообразия культур, борьба против войн и других бед, развитие нового мирового информационного порядка.

Эти принципы не являются абстракцией — они воплощаются в конкретных профессиональных стандартах. Например, The New York Times в своем корпоративном кодексе определяет: «Цель NYT — освещать события как можно беспристрастнее. Репутация NYT основывается на профессиональной репутации её сотрудников. Наша политика — исправлять наши ошибки, большие и маленькие, как только мы узнаём о них».

Современные российские исследователи медиа отмечают, что «усилия теоретиков и практиков должны быть нацелены на создание специфической концепции прессы, учитывающей как мировой опыт и международные тенденции в функционировании СМИ, так и ментальность российской нации, современное общественно-политическое состояние и перспективы развития государства, традиции отечественной журналистики». Это означает, что качественная журналистика не может быть универсальным шаблоном — она должна учитывать культурный и исторический контекст конкретного общества, оставаясь при этом верной базовым профессиональным принципам.

Профессиональные стандарты и этические принципы

Профессиональные стандарты качественной журналистики представляют собой систему правил и норм, которые определяют не только техническое качество медиапродукта, но и его социальную ценность. Исследования показывают, что эти стандарты можно разделить на содержательные и структурные компоненты.

К содержательным составляющим относятся использование качественных источников, актуальность материала, эксклюзивность информации, практическая польза для аудитории, полнота освещения темы. Для аналитических жанров добавляются такие критерии, как рассказ об интересном герое и репортажность. Исследование показало, что для читателей важность использования качественных источников оценивается в 9 баллов из 10, что соответствует самой высокой оценке.

Структурные компоненты включают интересный заголовочный комплекс, качественные иллюстрации, информационные справки и инфографику. Интересно, что «структурные составляющие журналистского текста — заголовки, лиды и пр. — оказываются для его читателей и авторов зачастую важнее, чем содержательные, основанные на традиционных журналистских ценностях». Это говорит о том, что в современных условиях качественная журналистика должна сочетать высокие профессиональные стандарты с привлекательной подачей материала.

Центральным элементом профессиональных стандартов является проверка фактов. Согласно российскому кодексу профессиональной этики, «журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо известен». Это требование предполагает использование методов фактчекинга — процесса проверки фактической точности сомнительных сообщений и заявлений.

Современный фактчекинг включает несколько основных методов. Первый — проверка через первоисточники: обращение к официальным документам, статистическим данным, свидетельствам очевидцев. Второй — кросс-верификация: сопоставление информации из нескольких независимых источников. Третий — обращение к экспертам в соответствующей области знаний. Четвертый — техническая проверка мультимедийного контента на предмет возможной фальсификации.

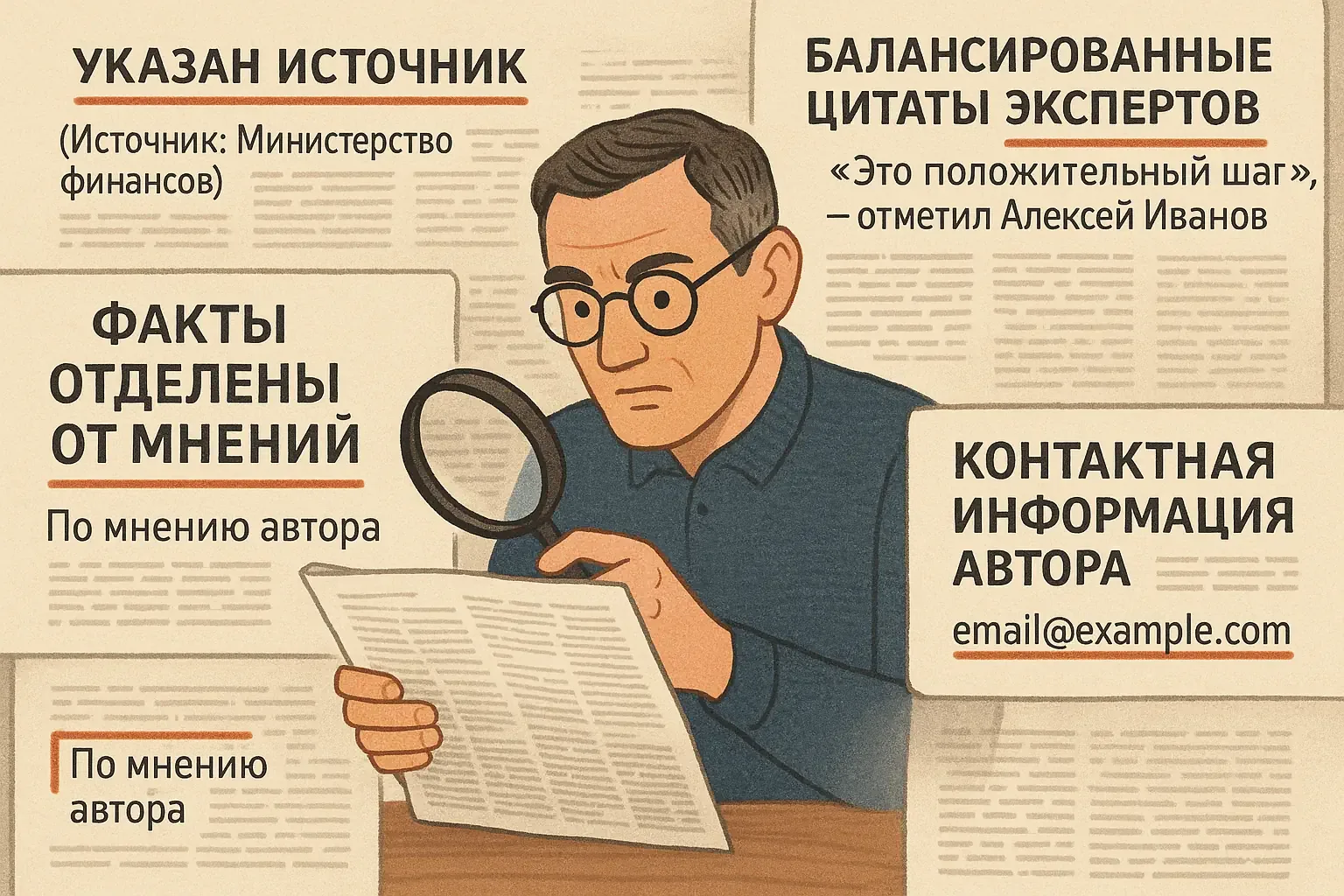

Важным аспектом профессиональных стандартов является разделение фактов и мнений. Кодекс российского журналиста четко определяет: журналист «обязан четко проводить в своих сообщениях различие между фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или предположения». This разделение критически важно для читательского восприятия: аудитория должна понимать, что является установленным фактом, а что — интерпретацией или субъективным суждением.

Этические принципы качественной журналистики выходят за рамки технических стандартов. К базовым моральным обязанностям журналиста относится уважение к частной жизни человека, непредвзятое освещение судебных процессов, добросовестное проведение опросов, готовность исправлять ошибки. Журналист не должен прибегать к незаконным способам получения информации, но при этом имеет право «не быть нейтральным» в профессиональной деятельности.

Особое место в профессиональных стандартах занимает принцип балансированности. Это не означает механического предоставления равного времени или места всем точкам зрения по любому вопросу. Балансированность предполагает представление всех значимых позиций по обсуждаемой теме, при этом журналист должен стремиться к объективному изложению каждой из них, даже если лично не разделяет какую-то из представленных точек зрения.

Принцип прозрачности требует от журналистов раскрытия возможных конфликтов интересов, указания источников финансирования материала, объяснения методологии исследований или расследований. The New York Times, например, запрещает сотрудникам принимать подарки от источников или обещать позитивное освещение в обмен на сотрудничество.

Современные технологии добавили новые аспекты к профессиональным стандартам. Работа с социальными сетями как источниками информации требует особой осторожности в верификации данных. Исследование российских журналистов показало, что соцсети сильно изменили работу журналиста, предоставив прямой доступ к ньюсмейкерам и экспертам, но при этом привели к появлению «фейковых» новостей и непроверенной информации.

Качественная журналистика также предполагает ответственность «после публикации». Это включает мониторинг реакции на материал, готовность к диалогу с аудиторией, анализ воздействия публикации на общественное мнение и, при необходимости, публикацию дополнительных разъяснений или опровержений.

Методы проверки информации и работы с источниками

Работа с источниками и проверка информации — это основа профессиональной журналистской деятельности, которая отличает качественную журналистику от простого ретранслирования чужих сообщений. Современные методы верификации информации включают как традиционные приемы, так и новые технологии, появившиеся с развитием цифровых медиа.

Первичная верификация источников начинается с оценки их компетентности и мотивации. Качественная журналистика требует использования источников, которые: имеют непосредственное отношение к освещаемой теме; обладают необходимыми знаниями или доступом к информации; могут быть идентифицированы и при необходимости перепроверены. При этом журналист должен понимать потенциальные мотивы источника: заинтересован ли он в определенной подаче информации, имеет ли финансовую или политическую заинтересованность в результатах публикации.

Классификация источников по степени надежности является важным профессиональным навыком. К первичным источникам относятся: официальные документы, статистические данные государственных и международных организаций, прямые свидетельства очевидцев событий, результаты собственных журналистских наблюдений. Вторичные источники включают: сообщения других СМИ, пресс-релизы организаций, заявления официальных представителей, аналитические материалы экспертов. Третичные источники — это мнения, основанные на вторичных источниках, непроверенные сообщения в социальных сетях, слухи и предположения.

Метод триангуляции предполагает проверку каждого важного факта по меньшей мере через три независимых источника. Это особенно важно при освещении конфликтных ситуаций, когда заинтересованные стороны могут представлять информацию в выгодном для себя свете. Независимость источников определяется не только их формальной принадлежностью к разным организациям, но и различием в способах получения информации.

Документальная верификация включает проверку подлинности документов, анализ их соответствия правовым нормам, сопоставление с другими официальными данными. В эпоху цифровых технологий особую важность приобрели методы технической верификации: проверка метаданных фотографий и видео, обратный поиск изображений, анализ цифровых подписей документов.

Интервьюирование как метод получения и проверки информации требует особых навыков. Качественная журналистика предполагает подготовку к интервью: изучение биографии собеседника, его предыдущих заявлений, контекста обсуждаемой темы. Во время интервью важно задавать открытые вопросы, которые позволяют получить развернутую информацию, а также конкретные вопросы для уточнения фактических данных. Послеинтервьюная проверка включает верификацию фактических утверждений собеседника через независимые источники.

Работа с анонимными источниками — один из самых сложных аспектов журналистской этики. Российский кодекс профессиональной этики определяет, что журналист «признает и уважает право физических и юридических лиц не предоставлять информацию и не отвечать на задаваемые им вопросы». При использовании анонимных источников журналист должен: лично знать личность источника; иметь веские основания для сохранения анонимности; проверить предоставленную информацию через другие источники; четко объяснить читателям причины анонимности.

Современные технологии значительно расширили возможности проверки информации. Поисковые системы позволяют быстро найти первоисточники сообщений, проверить биографические данные, найти экспертов по конкретным темам. Специализированные базы данных предоставляют доступ к официальной статистике, результатам научных исследований, судебным решениям. Социальные сети, при осторожном использовании, могут служить источником первичной информации о событиях, но требуют особенно тщательной верификации.

Техники выявления дезинформации включают анализ нестыковок в фактической информации, проверку логической последовательности изложения, поиск противоречий между различными заявлениями одного источника. Эксперты выделяют несколько типичных признаков фейковых сообщений: чрезмерная эмоциональность, просьбы о массовом распространении, ссылки на якобы скрываемую властями информацию, низкое разнообразие источников.

Международный опыт показывает, что качественная журналистика требует создания системы постоянной верификации. The New York Times, например, имеет специальное подразделение факт-чекеров, которые проверяют материалы перед публикацией и мониторят их точность после выхода. Газета публикует около 200 журналистских материалов в день, и система контроля качества является неотъемлемой частью редакционного процесса.

Важным элементом работы с источниками является документирование процесса верификации. Качественная журналистика требует ведения записей о том, когда, как и через какие источники была получена и проверена информация. Это не только обеспечивает прозрачность журналистского процесса, но и позволяет при необходимости воспроизвести ход расследования или ответить на вопросы читателей о достоверности публикации.

Отличия качественной журналистики от кликбейта и пропаганды

Понимание различий между качественной журналистикой, кликбейтом и пропагандой критически важно для медиаграмотности современного потребителя информации. Эти различия касаются не только содержания материалов, но и целей, методов работы, отношения к аудитории.

Исследование российских СМИ показало, что кликбейт зафиксирован в 24,4% заголовков топовых изданий. При этом выделяется несколько типов кликбейта: намеренная недосказанность (самый распространенный — 733 заголовка из исследованных), игра слов, эмоциональные оценки, абсурдные заголовки и намеренное обобщение. Важно, что исследователи разделяют «хороший» и «плохой» кликбейт: первый не вводит в заблуждение и соответствует содержанию публикации, второй привлекает внимание обманным путем.

Качественная журналистика отличается от кликбейта прежде всего целями. Если кликбейт нацелен на максимизацию переходов по ссылкам и просмотров страниц для увеличения рекламных доходов, то качественная журналистика стремится предоставить аудитории общественно значимую, проверенную информацию. The New York Times, например, четко заявляет: «Мы не пытаемся максимизировать клики и таким образом продавать низкомаржинальную рекламу. Мы не пытаемся выиграть гонку за просмотры страниц. Мы верим, что более надежная бизнес-стратегия для газеты — в том, чтобы делать журналистский продукт, который будет настолько сильным, что несколько миллионов людей во всём мире будут готовы за него платить».

Структурные различия проявляются в подходе к созданию заголовков. Кликбейт использует такие приемы, как «Вы не поверите, что произошло дальше», «Врачи в шоке от этого простого метода», создавая информационную пустоту, которую читатель стремится заполнить. Качественная журналистика, напротив, стремится к информативности заголовков, которые точно отражают содержание материала и позволяют читателю принять осознанное решение о необходимости прочтения.

Различается и работа с фактами. Кликбейт может использовать реальные события, но представлять их в искаженном виде, преувеличивать значение, вырывать из контекста. Качественная журналистика требует тщательной проверки каждого факта, указания источников, представления информации в proper контексте. Например, если кликбейт может написать «Ученые доказали смертельную опасность популярного продукта», то качественная журналистика укажет, какие именно ученые, в рамках какого исследования, с какой выборкой и ограничениями пришли к определенным выводам.

Пропаганда отличается от качественной журналистики принципиально иными целями и методами. Если качественная журналистика стремится к объективному освещению событий и предоставлению аудитории возможности сформировать собственное мнение, то пропаганда нацелена на формирование определенного отношения к событиям, людям или идеям. Российские исследователи отмечают, что «большинство российских СМИ продолжают развивать манипуляционные коммуникационные стратегии», что противоречит принципам качественной журналистики.

Методы пропаганды включают селективную подачу фактов (представление только тех фактов, которые поддерживают нужную точку зрения), эмоциональное воздействие вместо рационального анализа, использование стереотипов и предрассудков, навешивание ярлыков на оппонентов. Качественная журналистика, наоборот, стремится к комплексному освещению темы, представлению различных точек зрения, рациональному анализу фактов.

Характерным признаком пропаганды является отказ от самокритики и признания ошибок. В то время как качественная журналистика предполагает готовность исправлять неточности и публиковать опровержения, пропагандистские материалы обычно не признают фактических ошибок, а критику объясняют враждебными намерениями оппонентов.

Различается и отношение к источникам информации. Качественная журналистика стремится к разнообразию источников, проверке информации через независимые каналы, прозрачности в указании источников. Пропаганда часто опирается на ограниченный круг источников, которые поддерживают нужную точку зрения, при этом может представлять мнения как факты или использовать псевдонаучные данные.

Временной фактор также играет роль в различении этих типов медиаконтента. Кликбейт обычно нацелен на быстрое привлечение внимания и столь же быстро теряет актуальность. Пропаганда может быть как оперативной (реакция на текущие события), так и долгосрочной (формирование устойчивых установок). Качественная журналистика сочетает оперативность с фундательностью: быстро реагирует на важные события, но при этом обеспечивает глубину и контекст освещения.

Аудитория также по-разному воспринимается этими тремя подходами. Кликбейт рассматривает аудиторию как источник трафика и рекламных доходов. Пропаганда видит в аудитории объект воздействия, который нужно убедить в определенной точке зрения. Качественная журналистика относится к аудитории как к равноправному партнеру в общественном диалоге, способному к критическому мышлению и самостоятельным выводам.

Важно отметить, что границы между этими категориями не всегда четкие. Качественные СМИ могут использовать элементы «хорошего» кликбейта для привлечения внимания к важным темам. Некоторые пропагандистские материалы могут содержать точную фактическую информацию. Задача медиаграмотного потребителя — научиться анализировать общую направленность и методы работы медиаресурса, а не судить по отдельным публикациям.

Практические критерии распознавания качественных материалов

Для практического применения знаний о качественной журналистике необходимы конкретные критерии, которые может использовать любой потребитель медиаконтента. Эти критерии должны быть простыми для запоминания, но достаточно точными для различения профессиональных материалов от некачественного контента.

Анализ заголовка и первого абзаца. Качественный журналистский материал имеет информативный заголовок, который точно отражает содержание и не содержит необоснованных обобщений или эмоциональных манипуляций. Хороший заголовок отвечает на основные вопросы: кто, что, где, когда. Первый абзац (лид) должен содержать ключевую информацию и быть самодостаточным — читатель должен понимать суть события, даже если не будет читать материал дальше.

Проверка авторства и контактной информации. Качественные материалы всегда содержат информацию об авторе: его имя, должность, контактные данные. Если автор указан, можно проверить его профессиональную биографию, предыдущие публикации, область экспертизы. Анонимные материалы в качественных СМИ встречаются редко и только при особых обстоятельствах, которые обычно объясняются читателям.

Анализ источников информации. В качественных материалах источники информации указываются конкретно и полно. Вместо фраз «эксперты считают» или «по данным исследований» должны быть указаны имена экспертов, их квалификация, названия исследований, даты их проведения. Хорошим признаком является использование первичных источников: официальных документов, статистики, прямых цитат участников событий.

Оценка балансированности изложения. Качественная журналистика стремится представить различные точки зрения на спорные вопросы. Это не означает механического предоставления равного места всем мнениям, но предполагает честное изложение позиций основных участников дискуссии. Если материал касается конфликтной ситуации, должны быть представлены мнения всех сторон конфликта.

Различение фактов и мнений. В качественных материалах четко разграничиваются фактические утверждения и оценочные суждения. Факты обычно подтверждаются ссылками на источники, мнения приписываются конкретным людям. Авторская позиция, если она присутствует, должна быть ясно обозначена как таковая.

Проверка актуальности и контекста. Качественная журналистика не только сообщает о событиях, но и помещает их в соответствующий контекст. Читателю должно быть понятно, почему данное событие важно, как оно связано с предыдущими событиями, какие могут быть последствия. Даты событий должны быть указаны точно, особенно при ссылках на исследования или статистические данные.

Анализ использования цитат. В качественных материалах цитаты используются для подтверждения фактов или представления точек зрения, а не для создания сенсации. Цитаты должны быть точными, не вырванными из контекста, с указанием обстоятельств, при которых они были получены. Качественная журналистика избегает использования анонимных цитат без веских на то оснований.

Оценка визуального сопровождения. Качественные материалы используют фотографии, инфографику и другие визуальные элементы для иллюстрации и пояснения текста, а не для эмоционального воздействия. Фотографии должны быть подписаны с указанием автора, даты и обстоятельств съемки. Инфографика должна основываться на проверяемых данных с указанием источников.

Проверка корректности языка и стиля. Качественная журналистика характеризуется грамотным языком, четким стилем изложения, отсутствием стилистических ошибок. Материал должен быть понятен целевой аудитории, но не упрощен до искажения смысла. Профессиональные термины должны объясняться, сложные вопросы — разъясняться доступным языком.

Анализ структуры материала. Качественные журналистские материалы имеют логичную структуру: введение в тему, изложение основных фактов, анализ различных точек зрения, выводы или обобщения. Информация должна быть организована таким образом, чтобы читатель мог легко следить за развитием мысли автора.

Проверка наличия обратной связи. Качественные СМИ предоставляют читателям возможность связаться с редакцией, задать вопросы, сообщить об ошибках. На сайтах должна быть контактная информация, форма обратной связи, информация о редакционной политике и этических стандартах.

Оценка реакции на критику. Качественные СМИ открыты для критики, готовы обсуждать свои материалы, исправлять ошибки. Если материал вызвал дискуссию, качественное издание может опубликовать дополнительные разъяснения, мнения оппонентов, признать неточности.

Анализ регулярности и систематичности. Качественная журналистика характеризуется постоянством в соблюдении профессиональных стандартов. Если издание или автор регулярно нарушают описанные принципы, это свидетельствует о низком качестве журналистской работы.

Эти критерии можно объединить в простой алгоритм проверки: Кто написал? На основе каких источников? Все ли стороны представлены? Разграничены ли факты и мнения? Можно ли проверить приведенную информацию? Готов ли автор к диалогу и критике? Ответы на эти вопросы помогут отличить качественную журналистику от других типов медиаконтента.

Медиаграмотность и критическое мышление как инструменты распознавания

Медиаграмотность и критическое мышление являются ключевыми навыками, которые позволяют современному человеку ориентироваться в информационном пространстве и отличать качественную журналистику от других типов медиаконтента. Развитие этих навыков требует системного подхода и постоянной практики.

Определение и компоненты медиаграмотности. Согласно ЮНЕСКО, медиаграмотность — это «совокупность знаний, навыков, установок, компетенций и практик, которые позволяют обеспечить эффективный доступ, анализ, критическую оценку, интерпретацию, использование, создание и распространение информации и медийных продуктов». Российское Министерство связи выделяет пять основных критериев медиаграмотности: умение использовать поисковые системы, способность проверять достоверность информации, навыки защиты личных данных, знание систем родительского контроля, способность сопоставлять информацию из разных источников.

Критическое мышление как основа медиаграмотности включает способность анализировать информацию, выявлять противоречия, подвергать сомнению утверждения, требующие доказательств. Философско-педагогические исследования показывают, что «философские традиции, поддерживающие развитие критического мышления, считаются основополагающими для концепции медиаграмотности». Критическое мышление предполагает не автоматическое недоверие ко всей информации, а способность задавать правильные вопросы и искать обоснованные ответы.

Практические навыки анализа медиаконтента включают несколько ключевых умений. Первое — анализ источника информации: кто является автором, какова его квалификация и мотивация, есть ли у него конфликт интересов. Второе — анализ содержания: соответствует ли заголовок содержанию, подтверждены ли факты ссылками на источники, представлены ли различные точки зрения. Третье — анализ контекста: когда была опубликована информация, в какой ситуации, не устарела ли она.

Техники проверки информации доступны каждому пользователю интернета. Простейшая проверка включает поиск первоисточника информации через поисковые системы, сопоставление данных из нескольких независимых источников, проверку биографических данных авторов и экспертов. Для проверки изображений можно использовать обратный поиск картинок, для проверки видео — анализ метаданных и поиск более ранних версий того же материала.

Распознавание манипулятивных техник — важный компонент медиаграмотности. К основным техникам манипуляции относятся: эмоциональное воздействие вместо рационального анализа, использование неопределенных формулировок («эксперты считают», «исследования показывают»), селективная подача фактов, создание ложных дилемм («либо А, либо Б»), апелляция к авторитету без указания квалификации.

Развитие навыков различения фактов и мнений требует понимания разности между проверяемыми утверждениями и субъективными оценками. Факты можно подтвердить или опровергнуть через независимые источники, мнения отражают точку зрения конкретного человека и могут быть обоснованными или необоснованными, но не истинными или ложными в абсолютном смысле.

Понимание экономики СМИ помогает анализировать мотивы публикации тех или иных материалов. Медиаграмотный потребитель понимает, как финансируются различные СМИ (реклама, подписка, государственное финансирование, донорская поддержка), как это влияет на их содержание. Понимание бизнес-модели помогает объяснить, почему одни издания используют кликбейт (зависимость от рекламных доходов), а другие могут позволить себе более серьезный подход (подписная модель).

Развитие навыков информационной гигиены включает осознанный выбор источников информации, ограничение потребления низкокачественного контента, регулярную проверку и обновление списка доверенных источников. Исследования показывают, что «разнообразие источников» является ключевым принципом медиаграмотности: следование только одному источнику новостей или мнению увеличивает риск получения необъективной картины событий.

Социальные сети и медиаграмотность. Особое внимание требует работа с информацией в социальных сетях, которые стали основным источником новостей для многих людей. Медиаграмотность в социальных сетях включает понимание алгоритмов формирования ленты новостей, различение профессионального контента и любительских сообщений, проверку вирусной информации до ее распространения.

Обучение медиаграмотности должно быть непрерывным процессом, поскольку технологии и формы медиаконтента постоянно развиваются. Эффективные программы обучения медиаграмотности включают как теоретические знания (понимание принципов работы СМИ, основ журналистской этики), так и практические навыки (проверка фактов, анализ источников, создание собственного контента).

Междисциплинарный подход к медиаграмотности объединяет знания из области журналистики, психологии, социологии, информационных технологий. Это позволяет понимать не только технические аспекты работы с медиа, но и психологические механизмы восприятия информации, социальные процессы формирования общественного мнения.

Самообразование и постоянное развитие медиаграмотности требует активной позиции от каждого человека. Это включает изучение примеров качественной журналистики, анализ собственных ошибок в оценке информации, обсуждение медиаконтента с другими людьми, отслеживание развития медиатехнологий и их влияния на информационное пространство.

Этический аспект медиаграмотности предполагает ответственное отношение к распространению информации. Медиаграмотный человек не только умеет анализировать чужую информацию, но и ответственно подходит к созданию и распространению собственного контента, не передает непроверенную информацию, уважает права других людей на частную жизнь и достоинство.

Технологические вызовы и новые формы дезинформации

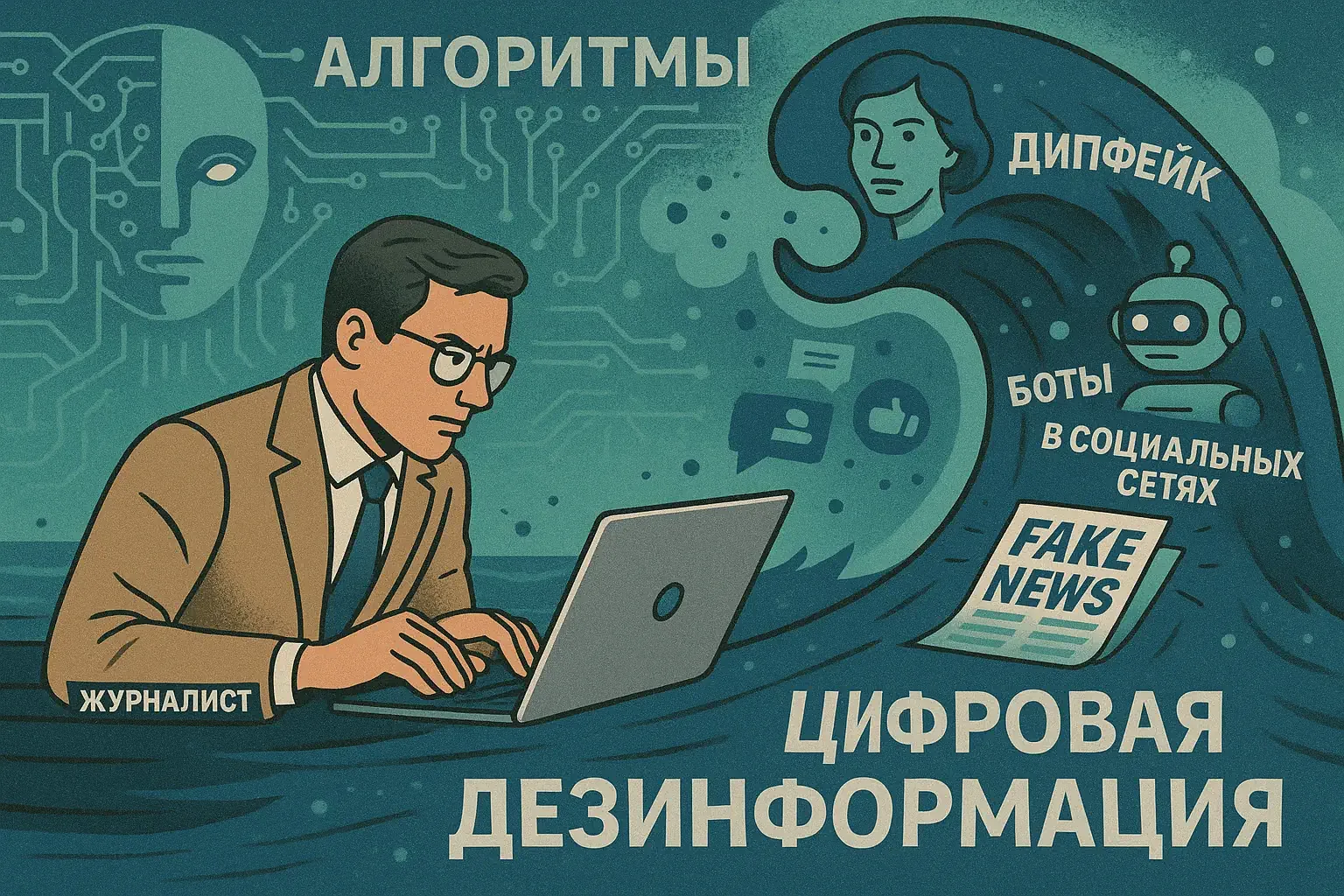

Стремительное развитие цифровых технологий создает новые вызовы для качественной журналистики и одновременно открывает новые возможности для распространения дезинформации. Понимание этих технологических изменений критически важно для развития современной медиаграмотности.

Алгоритмы и фильтры социальных сетей. Современные социальные платформы используют сложные алгоритмы для формирования персонализированных лент новостей. Исследования показывают, что эти алгоритмы могут создавать «пузыри фильтров», ограничивая разнообразие информации, которую получают пользователи. В контексте российской социальной сети «ВКонтакте» используется технология «умной ленты», которая «отдает предпочтение оригинальному контенту и реже показывает в ленте материалы, целью которых является привлечение пользователей на сторонние ресурсы».

Это создает серьезные вызовы для традиционных СМИ, которые используют социальные сети для привлечения аудитории на свои сайты. Качественная журналистика должна адаптироваться к этим изменениям, не жертвуя при этом профессиональными стандартами. Крупнейшие платформы, такие как Facebook, «вводят ограничения на материалы традиционных СМИ, механизмы скрывают их контент из ленты новостей пользователей».

Дипфейки и синтетические медиа. Технологии глубокого обучения позволяют создавать фальшивые видео и аудиозаписи, которые трудно отличить от подлинных. Современные методы выявления фейков включают «технические данные, даже показатели акселерометра смартфона. Если угол наклона гаджета на каждом фото не меняется, то наиболее вероятно, что изображения созданы программой, а не человеком».

Для противодействия дипфейкам используются методы определения «уровня редактирования фото и видео», анализ метаданных файлов, сравнение с известными базами данных подлинного контента. Однако эти технологии постоянно совершенствуются с обеих сторон — как у создателей фальшивого контента, так и у тех, кто его выявляет.

Автоматическая генерация контента. Искусственный интеллект способен создавать тексты, которые внешне напоминают журналистские материалы, но не обладают главными качествами профессиональной журналистики: проверкой фактов, балансированностью, этической ответственностью. Это создает новую категорию псевдожурналистского контента, который может маскироваться под качественную журналистику.

Ботнеты и искусственная активность. Автоматизированные аккаунты могут массово распространять дезинформацию, создавая иллюзию широкой общественной поддержки тех или иных идей. Методы выявления ботов включают анализ паттернов активности, лингвистический анализ текстов, изучение социальных графов взаимодействий.

Микротаргетинг и персонализированная дезинформация. Современные технологии позволяют создавать персонализированные сообщения для различных групп аудитории, основываясь на их психологических профилях, политических предпочтениях, демографических характеристиках. Это делает дезинформацию более эффективной и труднее выявляемой.

Скорость распространения информации. Цифровые технологии радикально ускорили распространение информации. Ложные сообщения могут стать вирусными быстрее, чем их успевают проверить. Это создает давление на журналистов, которые вынуждены выбирать между скоростью публикации и тщательной проверкой фактов.

Технологии верификации. В ответ на новые угрозы развиваются и новые методы верификации. «Для выявления фейков используются методы проверки текста. Они способны определить стиль письма и лексическое сходство с известными источниками». Машинное обучение применяется для автоматизации процесса обнаружения фейков, «тренировка на большом объеме данных помогает определить типовые паттерны».

Блокчейн и доверенная журналистика. Технологии распределенного реестра открывают возможности для создания неизменяемых записей о происхождении информации, временных метках публикации, цепочках редактирования материалов. Это может помочь в борьбе с дезинформацией и повышении доверия к качественной журналистике.

Искусственный интеллект как инструмент журналиста. ИИ может помочь журналистам в анализе больших массивов данных, поиске закономерностей, автоматизации рутинных задач. Однако использование этих технологий требует нового уровня медиаграмотности и понимания ограничений алгоритмов.

Этические вызовы цифровой эпохи. Новые технологии создают новые этические дилеммы: имеет ли право журналист использовать информацию из утечек данных? Как соблюдать приватность в эпоху тотальной цифровизации? Какие ограничения должны существовать на использование ИИ в журналистике?

Цифровая грамотность журналистов. Качественная журналистика в цифровую эпоху требует от практиков новых навыков: понимания работы алгоритмов социальных сетей, умения работать с большими данными, знания методов цифровой верификации, навыков кибербезопасности.

Международное сотрудничество. Борьба с дезинформацией в цифровую эпоху требует международного сотрудничества. Примером такого сотрудничества является работа Международного консорциума журналистов-расследователей над проектами Panama Papers и Paradise Papers, которые продемонстрировали возможности координированной работы журналистов разных стран с использованием современных технологий.

Образование и подготовка кадров. Меняющаяся технологическая среда требует постоянного обновления программ журналистского образования. Будущие журналисты должны понимать не только традиционные принципы профессии, но и специфику работы в цифровой среде, методы противодействия дезинформации, этические аспекты использования новых технологий.

Будущее качественной журналистики: перспективы и рекомендации

Будущее качественной журналистики зависит от способности профессионального сообщества адаптироваться к изменяющимся условиям, не теряя при этом фундаментальных принципов достоверности, объективности и служения общественному интересу. Анализ современных тенденций позволяет выделить ключевые направления развития и сформулировать практические рекомендации.

Развитие новых бизнес-моделей. Традиционная рекламная модель финансирования СМИ показывает свою неэффективность в цифровую эпоху. The New York Times демонстрирует успешность подписной модели: издание сделало ставку на создание журналистского продукта «настолько сильного, что несколько миллионов людей во всём мире будут готовы за него платить». The Guardian пошел по пути добровольных пожертвований читателей, открыв свой контент для бесплатного доступа.

Для российского контекста важно развитие моделей, которые обеспечивают финансовую независимость СМИ от политических и коммерческих интересов. Это может включать краудфандинг, членские взносы читательских сообществ, гранты фондов, поддерживающих независимую журналистику, диверсифицированные модели дохода (подписка + события + образовательные программы).

Технологическая интеграция с сохранением человеческого фактора. Искусственный интеллект и автоматизация должны дополнять, а не заменять человеческие навыки журналистов. ИИ может помочь в анализе данных, поиске закономерностей, первичной обработке информации, но принятие редакционных решений, этическая оценка материалов, работа с источниками должны оставаться за людьми.

Качественная журналистика будущего потребует от практиков hybrid skills: сочетания традиционных журналистских навыков с цифровой грамотностью, пониманием работы алгоритмов, умением использовать технологические инструменты для верификации и анализа информации.

Глобализация стандартов и локализация контента. Международные стандарты качественной журналистики должны адаптироваться к местным культурным и политическим условиям. Для России это означает создание «специфической концепции прессы», которая учитывает «мировой опыт и международные тенденции в функционировании СМИ, так и ментальность российской нации, современное общественно-политическое состояние и перспективы развития государства».

Развитие механизмов саморегулирования. Профессиональное сообщество должно создать эффективные механизмы контроля качества и этических стандартов. Это может включать: обновление и конкретизацию профессиональных кодексов этики; создание независимых советов по журналистской этике; развитие системы профессиональной сертификации; создание площадок для профессиональной дискуссии и обмена опытом.

Образование и непрерывное профессиональное развитие. Программы журналистского образования должны быть радикально обновлены с учетом цифровых реалий. Ключевые компоненты обучения должны включать: углубленное изучение методов верификации информации; понимание технологических аспектов современных медиа; развитие критического мышления и аналитических навыков; изучение международного опыта качественной журналистики; практическую работу с реальными проектами.

Необходимо также развитие системы непрерывного профессионального образования: регулярные курсы повышения квалификации, мастер-классы ведущих практиков, международные обмены опытом, онлайн-платформы для профессионального развития.

Укрепление связи с аудиторией. Качественная журналистика должна развивать новые формы взаимодействия с читателями, зрителями, слушателями. Это включает: создание сообществ вокруг качественных СМИ; развитие механизмов обратной связи и диалога; привлечение аудитории к процессу создания контента; прозрачность в работе редакций и принятии решений; регулярные исследования потребностей и предпочтений аудитории.

Развитие специализированных направлений. Качественная журналистика должна развивать экспертизу в специфических областях: data journalism (журналистика данных), fact-checking (проверка фактов), investigative journalism (расследовательская журналистика), solutions journalism (конструктивная журналистика), environmental journalism (экологическая журналистика).

Международное сотрудничество. Глобальные вызовы требуют координированного ответа журналистского сообщества. Успешные примеры международного сотрудничества, такие как проекты ICIJ, показывают эффективность совместной работы журналистов разных стран. Необходимо развивать: программы обмена опытом между редакциями разных стран; совместные расследовательские проекты; международные стандарты качества и этики; системы взаимной поддержки журналистов.

Рекомендации для потребителей медиаконтента:

Развивайте медиаграмотность. Изучайте принципы работы СМИ, методы проверки информации, признаки качественной журналистики.

Диверсифицируйте источники. Не полагайтесь на один источник информации, сравнивайте освещение событий в разных СМИ.

Поддерживайте качественную журналистику. Подписывайтесь на качественные издания, делитесь качественными материалами, участвуйте в обсуждении важных тем.

Проверяйте информацию. Не распространяйте непроверенную информацию, особенно в социальных сетях.

Участвуйте в медиаобразовании. Делитесь знаниями о медиаграмотности с друзьями и семьей, особенно с детьми и подростками.

Рекомендации для журналистов:

Совершенствуйте профессиональные навыки. Регулярно изучайте новые методы работы, технологии, международный опыт.

Соблюдайте этические стандарты. Помните о своей ответственности перед обществом, всегда проверяйте факты, будьте честны с аудиторией.

Развивайте цифровую грамотность. Изучайте новые технологии, методы верификации, способы работы в цифровой среде.

Сотрудничайте с коллегами. Участвуйте в профессиональных сообществах, делитесь опытом, поддерживайте коллег.

Инвестируйте в долгосрочные отношения с аудиторией. Стройте доверие через прозрачность, честность, качество работы.

Рекомендации для СМИ и медиакомпаний:

Инвестируйте в качество. Не экономьте на проверке фактов, профессиональном развитии сотрудников, технологиях верификации.

Развивайте устойчивые бизнес-модели. Ищите источники финансирования, которые не компрометируют независимость и объективность.

Создавайте системы контроля качества. Внедряйте механизмы внутренней проверки материалов, обучения сотрудников, мониторинга соблюдения стандартов.

Будьте открыты для диалога. Создавайте каналы обратной связи с аудиторией, реагируйте на критику, исправляйте ошибки.

Инвестируйте в образование аудитории. Создавайте образовательные программы, объясняйте принципы своей работы, повышайте медиаграмотность общества.

Качественная журналистика — это не только профессиональная деятельность, но и общественный институт, который требует поддержки всего общества. Ее будущее зависит от готовности журналистов соблюдать высокие профессиональные стандарты, способности аудитории различать качественную информацию и готовности общества поддерживать независимые, объективные СМИ. Только совместными усилиями всех участников медиапроцесса можно обеспечить развитие качественной журналистики в эпоху цифровых технологий и информационного изобилия.

Заключение

Качественная журналистика — это не просто набор технических приемов или следование формальным стандартам. Это философия профессиональной деятельности, основанная на служении общественному интересу, поиске истины и ответственности перед аудиторией. В эпоху информационного изобилия и технологических вызовов эти принципы не теряют своей актуальности, а становятся еще более важными.

Отличить качественную журналистику от кликбейта и пропаганды можно, анализируя цели публикации, методы работы с источниками, отношение к фактам и мнениям, готовность к диалогу и исправлению ошибок. Качественная журналистика стремится информировать и просвещать аудиторию, предоставляя ей возможность принимать обоснованные решения. Кликбейт нацелен на привлечение внимания любой ценой, а пропаганда — на формирование определенных убеждений.

Развитие медиаграмотности и критического мышления — это не только личная ответственность каждого потребителя информации, но и общественная необходимость. В демократическом обществе качество принимаемых решений напрямую зависит от качества доступной информации. Поэтому поддержка качественной журналистики и развитие медиаграмотности — это инвестиции в будущее общества.

Российский контекст создает особые вызовы, но также открывает возможности для создания уникальной модели качественной журналистики, которая сочетала бы международные стандарты с учетом национальной специфики. Это требует усилий всех участников медиапроцесса: журналистов, владельцев СМИ, аудитории, образовательных институтов, регулирующих органов.

Технологические изменения будут продолжаться, появятся новые формы дезинформации и новые возможности для качественной журналистики. Но фундаментальные принципы — достоверность, объективность, ответственность, служение общественному интересу — останутся неизменными. Именно эти принципы отличают качественную журналистику и делают ее необходимым институтом демократического общества.

Будущее качественной журналистики зависит от нашей способности защищать и развивать эти принципы, адаптировать их к новым условиям, но не поступаться ими ради временной выгоды или политической целесообразности. Каждый из нас — и как потребитель информации, и как член общества — может внести свой вклад в это будущее, поддерживая качественные СМИ, развивая собственную медиаграмотность и требуя от медиа соблюдения высоких профессиональных стандартов.

Список использованных источников:

- PR-Consulta. Кликбейта в российских СМИ значительно больше, чем «плохого» // Журналист. 2024. URL: https://jrnlst.ru/2024/08/02/150282/

- Лига безопасного Интернета. Что такое фейки в сети и как их распознать? 2023. URL: https://ligainternet.ru/chto-takoe-fejki-v-seti-i-kak-ih-raspoznat/

- Качественная пресса // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Качественная_пресса

- Кодекс профессиональной этики российского журналиста. URL: https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/633-kodeks-professionalnoj-etiki-rossijskogo-zhurnalista

- Фактчекинг // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фактчекинг

- Alpina Digital. Фактчекинг: что это, методы и примеры. 2024. URL: https://alpinadigital.ru/blog/faktcheking/

- Журналистские этика и стандарты // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Журналистские_этика_и_стандарты

- Кодекс The New York Times // LiveJournal. 2018. URL: https://sergey-dubovik.livejournal.com/152607.html

- Выдающаяся журналистика – доклад The New York Times // Журналист. 2017. URL: https://jrnlst.ru/2017/04/01/9155/

- Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста // Вестник МГУ. 2017. URL: https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-rossiyskogo-zhurnalista-rezultaty-oprosa/

- Российская журналистика на фоне последствий системного кризиса // RELGA. 2005. URL: http://relga.ru/articles/313/

- Медиаграмотность: понятие, важность и способы развития // Знание России. 2025. URL: https://znanierussia.ru/articles/Медиаграмотность