Открыв утром холодильник, мы достаем молоко, которое может храниться месяцами без холода, йогурт с «живыми» бактериями в герметичной упаковке, и хлеб, который не черствеет неделями. Все эти продукты окружены ореолом таинственности, вызывая у потребителей смесь недоверия и любопытства. Что же мы действительно едим в эпоху пищевых технологий? Как изменились наши продукты за последние десятилетия? И стоит ли бояться загадочных Е-добавок на этикетках?

Современная пищевая индустрия превратилась в высокотехнологичную отрасль, где химики работают бок о бок с технологами, создавая продукты, которые наши предки не смогли бы распознать как еду. По данным Роскачества, сегодня в России разрешено к применению более 300 различных пищевых добавок, каждая из которых прошла многоступенчатые испытания на безопасность. Однако потребители по-прежнему с опаской относятся к «химии» в еде, предпочитая продукты с пометкой «натуральный» или «без консервантов».

Парадокс современного потребления заключается в том, что люди боятся не той еды, которой стоило бы опасаться. Пока мы с ужасом читаем про глутамат натрия в чипсах, мы спокойно употребляем жареное мясо, содержащее канцерогены, или алкоголь, влияние которого на здоровье научно доказано. Эта статья — попытка разобраться в том, что на самом деле происходит с нашей едой, как работают современные пищевые технологии и где проходит граница между обоснованными опасениями и иррациональными страхами.

Революция на наших тарелках: как изменилась еда за последние 50 лет

За последние полвека наши столы кардинально изменились. Если в 1970-х годах типичный российский обед состоял из борща, котлет и компота, то сегодня это может быть суши-ролл, смузи и энергетический батончик. Статистика говорит сама за себя: по данным исследований, 95% россиян регулярно покупают колбасные изделия, а объем продаж готовых блюд вырос в 2024 году на 35,6%.

Самое заметное изменение — это степень обработки продуктов. Современные технологии позволяют создавать еду, которая может храниться месяцами при комнатной температуре, имеет стабильный вкус и привлекательный внешний вид. Молоко превратилось из скоропортящегося продукта, который нужно было кипятить дома, в стерилизованный напиток с гарантированным сроком годности. Хлеб научился не плесневеть неделями благодаря консервантам и улучшителям.

Появились целые категории продуктов, которых не существовало ранее: функциональные напитки с добавленными витаминами, безлактозные молочные продукты, мясные альтернативы на растительной основе. Российский рынок пищевых добавок демонстрирует устойчивый рост — в 2023 году он увеличился на 9% до 165,1 тысяч тонн, что отражает возрастающую сложность современного производства.

Изменился и сам подход к еде. Если раньше пища была в первую очередь источником энергии и питательных веществ, то теперь она стала носителем дополнительных функций: удобства, статуса, заботы о здоровье. Появилась еда для специфических потребностей — спортивное питание, детское питание по возрастам, продукты для диабетиков. По словам пищевого технолога Ольги Косниковой, «современное производство пищи — это не попытка из плохого сырья сделать хороший продукт, а способ обеспечить стабильность и безопасность».

Технологическая революция коснулась даже самых традиционных продуктов. Сыр теперь может быть плавленым с идеально гладкой текстурой благодаря эмульгаторам. Мороженое сохраняет кремовую консистенцию при любой температуре из-за стабилизаторов. Даже простой йогурт содержит пробиотические культуры, специально отобранные для поддержания здоровья кишечника.

Пищевые добавки: химическая кухня или научный прогресс?

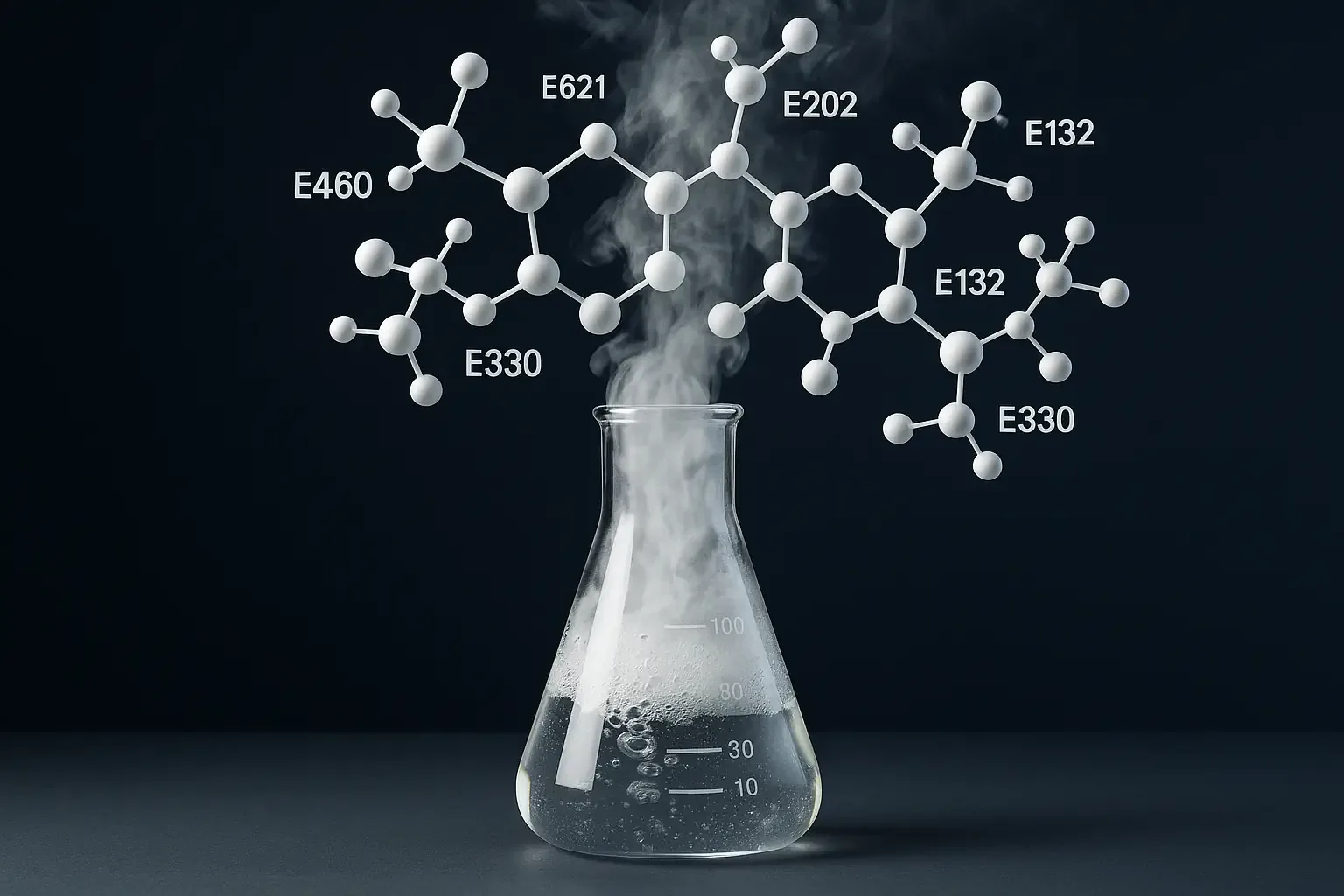

Е-добавки — это, пожалуй, самый спорный аспект современной еды. Буква «Е» в сознании многих потребителей ассоциируется с опасностью, хотя изначально это просто означает «Европа» — регион, где была создана эта система классификации. Парадокс в том, что индекс Е получают только те вещества, которые максимально изучены и признаны безопасными.

Современная система контроля пищевых добавок развивалась десятилетиями. В начале XX века в еду действительно добавляли что попало — вплоть до формальдегида для консервации. Именно печальный опыт тех времен привел к созданию жесткой системы регулирования. Сегодня каждая добавка проходит многолетние испытания на канцерогенность, мутагенность, влияние на репродуктивную функцию.

Пищевые добавки выполняют конкретные технологические функции:

- Консерванты защищают продукты от порчи и патогенных микроорганизмов

- Антиоксиданты предотвращают окисление жиров и сохраняют питательную ценность

- Эмульгаторы создают стабильную текстуру в продуктах типа майонеза или мороженого

- Красители восстанавливают природный цвет, утерянный при обработке

- Подсластители позволяют создавать низкокалорийные продукты

Интересный факт: даже в обычном яблоке содержится более 30 веществ с индексами Е. Лимонная кислота — это E330, а хлорофилл, придающий зелень листьям, имеет индекс E140. Природа давно изобрела те же химические соединения, которые мы теперь синтезируем в лаборатории.

С 27 февраля 2024 года в России вступили в силу изменения в техническом регламенте по пищевым добавкам. Из списка разрешенных исключили 19 позиций, включая танины пищевые (Е181), подсластитель стевия и некоторые алюминийсодержащие антислеживающие агенты. При этом добавили 6 новых позиций, что показывает непрерывное развитие науки о безопасности пищи.

Самые демонизируемые добавки на самом деле безопасны:

- Глутамат натрия (E621) — усилитель вкуса, который содержится в томатах, сыре пармезан и грудном молоке

- Аспартам (E951) — подсластитель, изученный настолько тщательно, что его безопасность подтверждена сотнями исследований

- Искусственные красители — не вызывают гиперактивность у детей, вопреки распространенным мифам

Эксперт по пищевым добавкам Ксения Яровая отмечает: «Производители не будут рисковать и использовать запрещенные вещества — это огромные финансовые и репутационные риски». Система контроля настолько строгая, что суточные нормы потребления рассчитываются с стократным запасом безопасности.

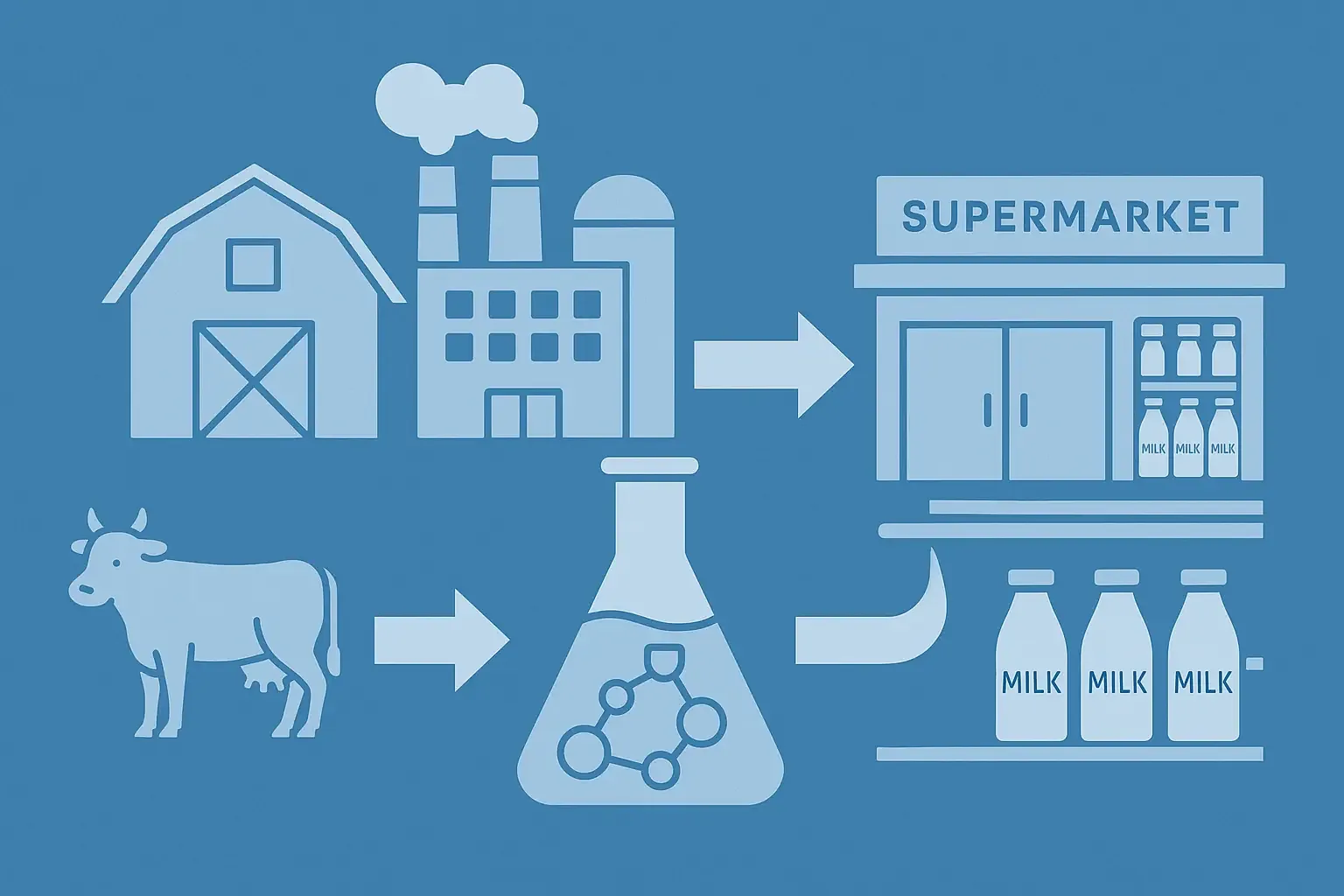

Молочные продукты: от коровы до упаковки

Молочная промышленность — яркий пример того, как технологии кардинально изменили привычные продукты. Современное молоко проходит множество стадий обработки: очистку на центробежных сепараторах, нормализацию жирности, гомогенизацию для разбития жировых шариков, пастеризацию или ультрапастеризацию для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Ключевые технологические процессы:

Молоко сначала очищается от механических примесей, затем сепарируется — отделяются сливки, которые потом добавляются обратно для достижения нужной жирности. После этого происходит гомогенизация — процесс, при котором жировые шарики разбиваются до микронных размеров, чтобы молоко имело однородную консистенцию и жир не всплывал на поверхность.

Современные молочные продукты часто содержат функциональные добавки. Российские производители активно используют пищевые волокна для обогащения йогуртов и творожных десертов. Растительные порошки из ягод и овощей становятся популярными ингредиентами для создания новых вкусов и повышения питательной ценности.

Особое место занимают безлактозные продукты — растущий сегмент рынка для людей с непереносимостью лактозы. Для их производства используют специальные ферменты, которые расщепляют лактозу на более простые сахара. Технология позволяет сохранить все остальные полезные свойства молока, устранив лишь проблемную составляющую.

Интересный тренд — использование побочных продуктов молочной переработки. Сыворотка, которая раньше считалась отходом, теперь превращается в ценное сырье для белковых концентратов и спортивного питания. Из одного килограмма сыра получается около 9-10 литров сыворотки, богатой белками и минералами.

Российская молочная промышленность развивается несмотря на внешние вызовы. По данным Росстата, производство сыров в 2024 году выросло на 5,1% до 841 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря импортозамещению технологий и развитию собственных производственных мощностей.

Стабилизирующие системы играют ключевую роль в создании текстуры современных молочных продуктов. Гидроколлоиды обеспечивают нужную консистенцию, предотвращают синерезис (отделение сыворотки) и сохраняют эмульсии стабильными. Благодаря им йогурт не расслаивается, а мороженое сохраняет кремовую текстуру.

Мясные продукты: технологии vs традиции

Мясопереработка — отрасль, где столкновение традиций и технологий особенно заметно. С одной стороны, потребители требуют «домашних» колбас «как в детстве», с другой — современное производство позволяет создавать продукты с заданными свойствами и гарантированной безопасностью.

Современная колбаса проходит сложный технологический цикл: созревание мяса, обвалка и жиловка, холодильная обработка, измельчение в кутере до нужной степени, внесение пищевых добавок, формовка, термообработка. Каждый этап контролируется и документируется.

Статистика потребления впечатляет: 95% россиян регулярно покупают колбасные изделия, при этом средний чек в первом полугодии 2024 года составил 427 рублей за килограмм — на 2,5% больше предыдущего года. Парадоксально, но рост цен сопровождается увеличением количества покупок на 9%.

Структура российского рынка колбасных изделий показывает предпочтения потребителей: 68,3% приходится на вареные колбасы, 27,8% — на копченые, остальное — на специализированные продукты. Внутри вареных колбас лидируют собственно колбасы (53,4%), сосиски (34,2%) и сардельки (6,7%).

Технологи решают сложную задачу: как из разного по качеству сырья получить стабильный продукт. Главный технолог одного из предприятий объясняет: «Мясо от партии к партии может сильно отличаться — это зависит даже от времени года. Задача технолога — из нескольких разных партий получить идентичный продукт». Для этого используются белковые препараты, функциональные смеси, регуляторы pH.

Пищевые добавки в мясных продуктах выполняют важные функции:

- Нитрит натрия (E250) — предотвращает развитие ботулизма и сохраняет розовый цвет

- Фосфаты — удерживают влагу и улучшают текстуру

- Аскорбиновая кислота (E300) — ускоряет цветообразование и действует как антиоксидант

- Каррагинан — создает нужную консистенцию и предотвращает отделение влаги

Современные технологии позволяют использовать побочные продукты убоя максимально эффективно. Разработаны методы получения высокобелковых кормовых добавок из крови, кишечника и гидролизованного пера. Это решает не только экономические, но и экологические задачи.

Интересное направление — функциональные мясные продукты. Исследователи создают комбинированные рыбные массы с растительными добавками, например, фарш сома с фасолевой мукой. Такие продукты обладают улучшенным аминокислотным составом и могут использоваться в диетическом питании.

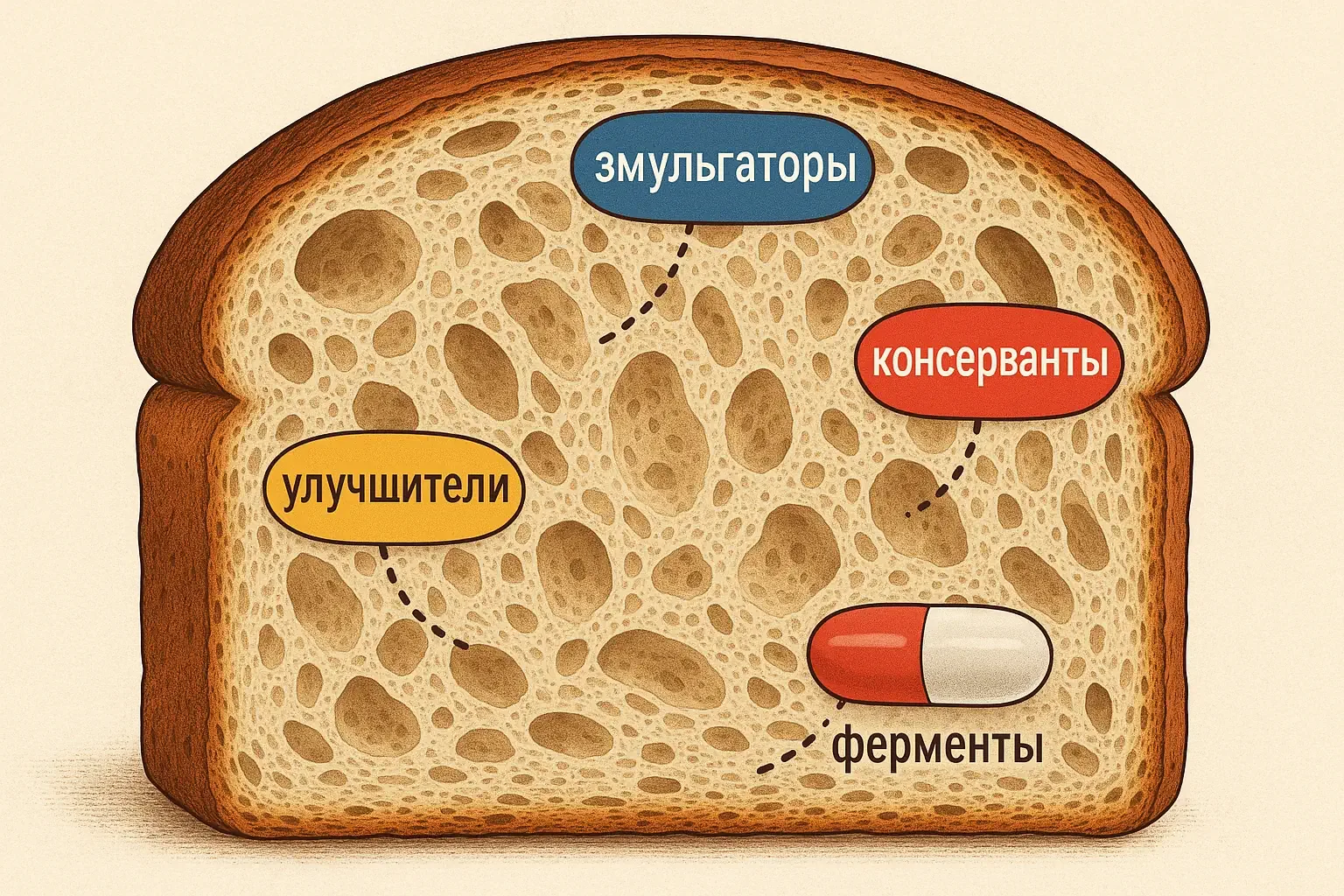

Хлеб и выпечка: химия пышности

Хлебопекарная промышленность — одна из самых технологически сложных отраслей пищевого производства. Современный хлеб кардинально отличается от того, что пекли наши прабабушки. Улучшители хлебопекарные стали неотъемлемой частью технологии, позволяя получать стабильное качество продукции независимо от качества муки и внешних условий.

Основные группы хлебопекарных улучшителей:

- Ферментные препараты — амилазы улучшают газообразование, протеазы делают тесто более эластичным

- Эмульгаторы — лецитин и моноглицериды улучшают структуру мякиша и замедляют черствение

- Окислители — аскорбиновая кислота укрепляет клейковину

- Консерванты — пропионовая кислота и ее соли предотвращают плесневение

Российский рынок хлебобулочных изделий стабилен, но демонстрирует интересные тенденции. По данным Росстата, в 2023 году произведено 5,1 млн тонн хлебобулочных изделий — на 1,5% меньше предыдущего года. Одновременно растет сегмент функциональных и обогащенных изделий из нетрадиционного сырья.

Глубокая переработка зерна открывает новые возможности для хлебопекарной отрасли. В 2024 году в России произвели 406,8 тысяч тонн нативных крахмалов — на 2,9% больше предыдущего года. Модифицированные крахмалы позволяют создавать продукты с улучшенными технологическими свойствами.

Особый интерес представляют ферментные препараты из вторичного сырья. Исследователи выделяют продуценты гидролитических ферментов из микробиоты пшеничных отрубей, рапсового жмыха и соевого шрота. Это позволяет создавать отечественные альтернативы импортным ферментам.

Проблема качества сырья остается актуальной для российских хлебопекарных предприятий. Мука и солодовые экстракты отечественного производства часто различаются по параметрам, что требует более жесткого контроля на производствах. Решение видят в программах подготовки кадров и повышении стандартов качества сырья.

Развивается направление безглютеновой выпечки для людей с целиакией. Используются альтернативные виды муки — рисовая, кукурузная, из псевдозлаков. Для создания нужной структуры применяют гидроколлоиды и специальные белковые препараты.

Напитки: жидкие технологии

Индустрия напитков демонстрирует самые смелые технологические решения. От простой газированной воды с сиропом мы пришли к функциональным напиткам с добавленными витаминами, пробиотиками, адаптогенами и даже ноотропами. Российский рынок сахарного сиропа — основы многих напитков — в 2023 году достиг 9,18 млрд рублей, увеличившись на 21,2%.

Современные технологии производства напитков:

Базовая технология производства сладких газированных напитков включает подготовку воды (деминерализация, обеззараживание), приготовление сахарного сиропа, смешивание с концентратами вкусов, газирование углекислотой под давлением. Каждый этап автоматизирован и контролируется компьютером.

Функциональные напитки — быстрорастущий сегмент. Энергетики содержат кофеин, таурин, витамины группы B. Спортивные напитки обогащены электролитами для восстановления водно-солевого баланса. Пробиотические напитки включают живые бактериальные культуры для поддержания здоровья кишечника.

Соки и нектары проходят сложную обработку. Фрукты превращаются в концентрат с помощью выпаривания при пониженном давлении, что сохраняет больше витаминов. Затем концентрат восстанавливается водой. Для сохранения натурального вкуса используют технологию возврата аромата — летучие соединения, отделенные при концентрировании, добавляют обратно.

Интересное направление — растительные аналоги молока. Соевое, овсяное, миндальное «молоко» производится по сложной технологии: измельчение сырья, экстракция белков и жиров, гомогенизация, стабилизация. Побочный продукт — окара — используется как ценное сырье для функциональных добавок.

Алкогольные напитки также не избежали технологической революции. В российском виноделии активно внедряются инновации — замена белого сахара на глюкозно-фруктозные сиропы позволяет получить продукцию с улучшенными органолептическими характеристиками.

Детское питание: максимум безопасности

Детское питание — область, где требования к безопасности и качеству максимальны. Здесь пищевые технологии достигают наивысшего уровня сложности, поскольку нужно обеспечить не только безопасность, но и оптимальный состав для развивающегося организма.

Молочные продукты для детей производятся по особым технологиям. Белковый компонент коровьего молока адаптируется под потребности детей через комбинации различных видов молока сельскохозяйственных животных. Перспективными считаются продукты на основе комбинированного молока козьего и коровьего с добавлением муки различных злаков.

Детские консервы в России производятся в объеме 4,4 млрд условных банок в год. Технология их производства исключает использование искусственных консервантов — стерилизация при высокой temperature уничтожает патогенные микроорганизмы и обеспечивает длительное хранение без добавок.

Особое внимание уделяется микронутриентному составу. Детские продукты обогащаются витаминами, минералами, пробиотиками в строго рассчитанных количествах. Используются только те добавки, которые разрешены для детского питания — их список существенно короче общего перечня.

Растительные ингредиенты в детском питании тщательно отбираются. Арктическое растительное сырье, богатое биологически активными веществами, используется для создания комплексных добавок с антиоксидантными и иммунокорректирующими свойствами. Такие продукты особенно актуальны для населения северных регионов.

Полуфабрикаты и готовая еда: удобство как приоритет

Рынок полуфабрикатов переживает настоящий бум. 93% российских семей покупают замороженные полуфабрикаты хотя бы раз в год, а продажи готовых блюд в 2024 году выросли на 35,6%. Это отражает изменение образа жизни — люди готовы платить за экономию времени.

Структура рынка замороженных полуфабрикатов:

- Пельмени остаются безусловными лидерами — их покупают 86% семей

- Мясные полуфабрикаты (котлеты, палочки, бифштексы) занимают второе место

- Готовые замороженные блюда быстро растут, особенно в крупных городах

В 2024 году объем российского рынка замороженных полуфабрикатов превысил 350 млрд рублей, увеличившись на 12%. Лидером роста стали макаронные изделия (+62,1%) и овощные блюда с мясом (+50,9%).

Технологии производства полуфабрикатов становятся все сложнее. Современные линии позволяют создавать продукты с заданными характеристиками: точно дозированным содержанием мяса, овощей, специй. Шоковая заморозка сохраняет структуру и питательную ценность продуктов.

Функциональные полуфабрикаты — новое направление. Разрабатываются продукты с пониженным содержанием соли, обогащенные клетчаткой, с добавлением растительных белков. Используются альтернативные источники белка — бобовые культуры, семена, орехи.

Растет сегмент премиальных полуфабрикатов. Потребители готовы платить больше за продукты с натуральными ингредиентами, без искусственных добавок, произведенные по традиционным рецептам. Это заставляет производителей искать баланс между технологичностью и «натуральностью».

Ультра-обработанные продукты: новый вызов здоровью

Понятие «ультра-обработанные продукты» (Ultra-Processed Foods, UPF) появилось в научной литературе сравнительно недавно, но уже вызывает серьезную обеспокоенность медицинского сообщества. Это продукты, подвергшиеся множественным промышленным процессам и содержащие ингредиенты, не используемые в домашней кулинарии.

Критерии ультра-обработки включают:

- Использование промышленных ингредиентов (гидрогенизированные масла, модифицированные крахмалы, белковые изоляты)

- Множественные стадии обработки (экструзия, формование, предварительное обжаривание)

- Добавление веществ, не встречающихся в натуральных продуктах (эмульгаторы, загустители, ароматизаторы)

Исследования показывают тревожную связь между потреблением UPF и здоровьем. Анализ данных показал, что повышенное потребление ультра-обработанных продуктов связано с 32 негативными последствиями для здоровья, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний (+50%), тревожности (+48-53%) и ранней смерти.

В России доля ультра-обработанных продуктов в рационе постоянно растет. По некоторым оценкам, до 60% рациона современного человека составляют высокообработанные продукты. Это кардинально меняет структуру питания и может влиять на здоровье населения.

Механизмы воздействия UPF на организм:

Ультра-обработанные продукты могут нарушать состав микрофлоры кишечника. Эмульгатор полисорбат 80 вызывает воспалительные процессы в кишечнике. Подсластители аспартам, сукралоза и сахарин могут повышать кишечную проницаемость.

Особую проблему представляет гиперпалатабельность — способность UPF вызывать переедание. В единственном контролируемом исследовании люди потребляли на 500 калорий больше в день при питании ультра-обработанными продуктами по сравнению с минимально обработанными.

Российские реалии показывают противоречивую картину. С одной стороны, растет производство функциональных и обогащенных продуктов. С другой — увеличивается потребление готовой еды и полуфабрикатов. Задача специалистов — найти баланс между удобством и здоровьем.

Безопасность пищи: системы контроля и регулирования

Современная система обеспечения безопасности пищи — результат многолетнего развития науки и печального опыта пищевых отравлений прошлого. Роспотребнадзор и система технических регламентов Таможенного союза создают многоуровневую защиту потребителей.

Ключевые элементы системы контроля:

- Входной контроль сырья — проверка на соответствие микробиологическим, химическим и физическим показателям

- Производственный контроль — система HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки)

- Контроль готовой продукции — обязательная сертификация по показателям безопасности

- Надзорная деятельность — плановые и внеплановые проверки предприятий

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в регионах оборудовано 17 испытательных лабораторных центров. Там исследуются 12 групп пищевой продукции по 10-15 показателям каждая, включая микро- и макроэлементы, витамины, антибиотики, трансизомеры.

Новые технологии контроля позволяют выявлять фальсификацию на молекулярном уровне. Современные методы анализа определяют происхождение сырья, способы обработки, наличие несанкционированных добавок. Это особенно важно для органических продуктов, рынок которых активно развивается.

Международные стандарты безопасности внедряются российскими производителями. Система ISO 22000 по безопасности пищевой продукции становится обязательной для экспорториентированных предприятий. Это повышает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках.

Особое внимание уделяется новым видам опасности. Наноматериалы в упаковке, остатки ветеринарных препаратов, микропластик — эти факторы требуют развития новых методов контроля. Наука о безопасности пищи постоянно эволюционирует.

Будущее еды: между натуральностью и технологиями

Пищевая индустрия стоит на пороге новой революции. Клеточное мясо, ферментированные белки, персонализированное питание на основе генетического анализа — технологии, которые казались фантастикой, становятся реальностью.

Тренды ближайшего будущего:

- Альтернативные белки — продукты на основе растительных, грибных, водорослевых белков

- Функциональное питание — еда как лекарство, продукты для конкретных состояний здоровья

- Устойчивое производство — снижение углеродного следа, использование вторичного сырья

- Персонализация — питание, адаптированное под индивидуальные потребности

Российская пищевая промышленность адаптируется к глобальным трендам. Развиваются технологии глубокой переработки растительного сырья, создаются новые виды функциональных продуктов. По данным 2024 года, рост производства мальтодекстрина составил 25,5%, пищевых модифицированных крахмалов — 7,1%.

Молекулярная гастрономия перестает быть экзотикой и находит применение в массовом производстве. Технологии сферификации, гелификации, создания съедобных пленок используются для создания продуктов с уникальными свойствами.

Развивается биотехнология пищевых ингредиентов. Микроорганизмы становятся «фабриками» для производства витаминов, ароматизаторов, ферментов. Это позволяет получать натуральные по происхождению ингредиенты промышленным способом.

Упаковка нового поколения решает проблемы безопасности и экологичности. Съедобные пленки на основе белков и полисахаридов могут заменить пластик. «Умная» упаковка сигнализирует о состоянии продукта и условиях хранения.

Но главный вызов — найти баланс между инновациями и потребительскими ожиданиями. Люди хотят здоровую, безопасную, удобную и вкусную еду. При этом они требуют «натуральности» и простоты состава. Задача технологов — создать продукты, которые удовлетворят все эти противоречивые требования.

Современная еда — это результат сложного баланса между наукой и традициями, безопасностью и удобством, массовым производством и индивидуальными потребностями. Мы едим не «химию», а продукты высоких технологий, созданные для обеспечения безопасности, стабильности и разнообразия нашего рациона.

Страхи перед пищевыми добавками часто необоснованны — современная система контроля обеспечивает высокий уровень безопасности. Настоящие вызовы связаны не с отдельными ингредиентами, а с общим изменением структуры питания в сторону ультра-обработанных продуктов.

Будущее питания будет определяться не борьбой между «натуральным» и «искусственным», а поиском оптимальных решений для здоровья человека и планеты. Технологии должны служить созданию более здоровой, доступной и устойчивой пищевой системы. И в этом процессе каждый потребитель делает свой выбор — не только в магазине, но и в формировании запроса на определенный тип продуктов.

Знание о том, что мы едим на самом деле, дает нам возможность делать осознанный выбор. Не всякая обработка — это плохо, не всякая «натуральность» — это хорошо. Главное — понимать принципы и делать информированные решения о своем питании.