Знаете ли вы, что находка одной небольшой железной заклепки может опровергнуть устоявшиеся представления о целой эпохе? В 1898 году археолог А.А. Спицын обнаружил в могильнике у Зуевского починка на Каме резное изделие из рога, которое на протяжении 120 лет считалось «культовой привеской к поясу». Лишь недавно тщательный анализ показал: это была рукоять кнута – детали конской плети, которая полностью меняет наше понимание социального статуса погребенного. Подобные пересмотры происходят в археологии постоянно, и каждый из них – результат применения всё более совершенных научных методов.

Археология прошла долгий путь от кладоискательства до современной междисциплинарной науки. Что превратило поиски сокровищ в строгую научную дисциплину? Какие критерии отличают настоящего археолога от любителя с металлоискателем? И почему сегодня, в эпоху цифровых технологий, археология переживает настоящую революцию?

Чтобы понять, что делает археологию наукой, нужно заглянуть в лаборатории, где анализируются древние ДНК, в компьютерные центры, где создаются трехмерные модели раскопов, и в полевые экспедиции, где каждый сантиметр культурного слоя документируется с точностью до миллиметра. Современная археология – это не просто изучение старых вещей. Это комплексная система познания прошлого, основанная на строгих научных принципах, проверяемых методах и междисциплинарном подходе.

От кладоискательства к науке: исторический путь

История археологии как науки началась не вчера. Её корни уходят в эпоху Возрождения, когда интерес к античности породил первые систематические раскопки. Однако настоящая научная археология родилась в XIX веке благодаря работам таких исследователей, как Оскар Монтелиус и Владимир Городцов.

Монтелиус разработал типологический метод – систематическую классификацию артефактов, основанную на принципах биологической систематики Дарвина. Он исходил из того, что тип – это группа вещей одного назначения, однородных по внешнему виду, но отличающихся в деталях. Этот подход позволил создавать хронологические последовательности развития материальной культуры.

В России основы научной археологии заложил В.А. Городцов в 1920-х годах. Он поставил задачу разработать не просто методы раскопок, а целостную теорию археологии. Городцов создал систему законов возникновения и изменения форм человеческого творчества, которая должна была служить основой для всех археологических методов.

Принципиальное отличие научной археологии от дилетантского кладоискательства заключается в системности подхода. Если кладоискатель ищет отдельные ценные предметы, то археолог стремится восстановить целостную картину прошлого. Каждая находка рассматривается не сама по себе, а в контексте культурного слоя, связей с другими артефактами, особенностей залегания.

Современное российское законодательство четко закрепляет этот принцип. Федеральный закон «Об археологических объектах» (245-ФЗ) впервые в истории страны указал, что археологические раскопки проводятся только на научной основе под научным контролем. Это исключительно важное юридическое признание статуса археологии как науки.

Фундаментальные принципы научности в археологии

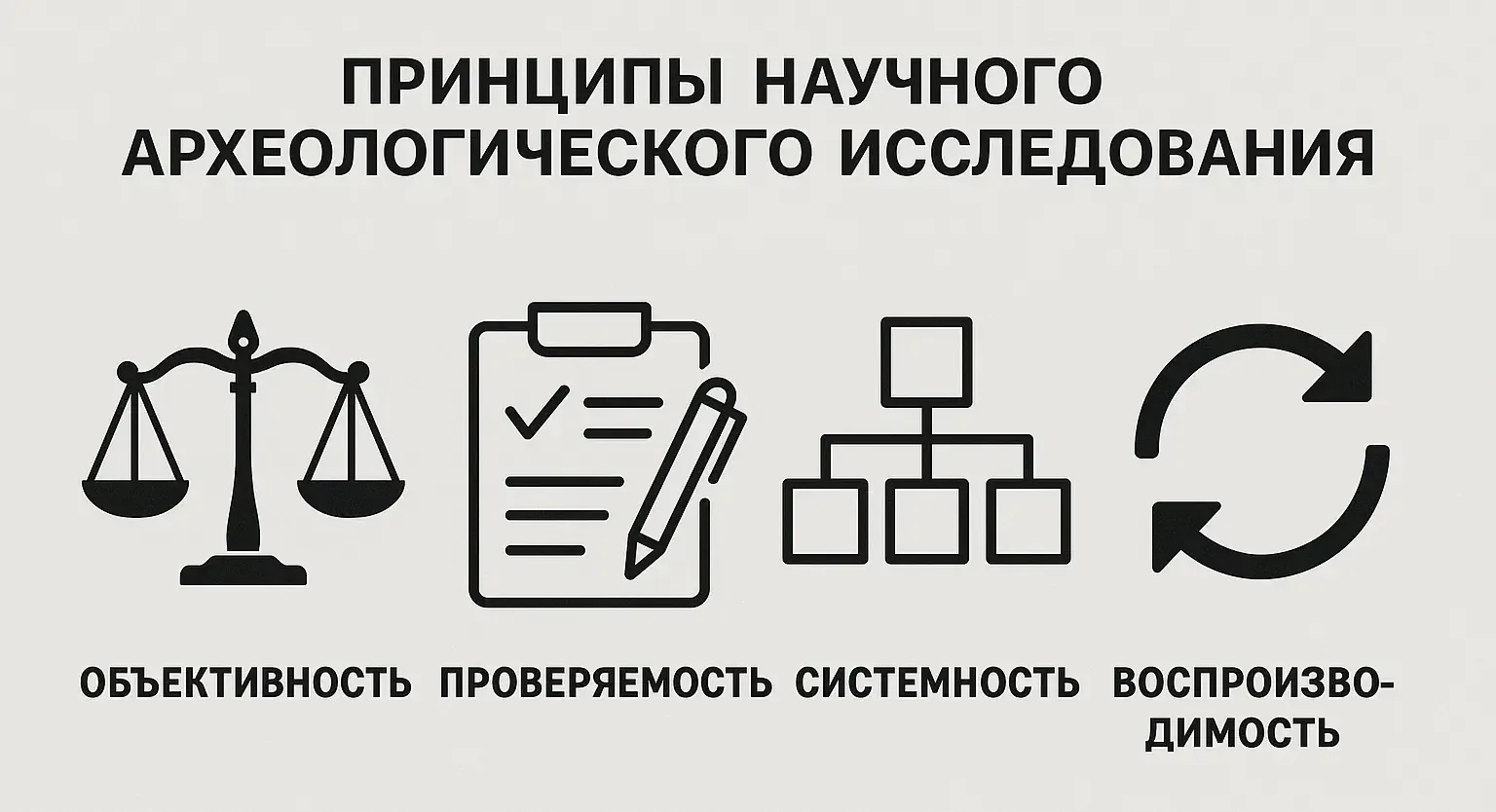

Что отличает научное археологическое исследование от простого копания в земле? Существует несколько фундаментальных принципов, которые превращают археологию в полноценную науку.

Объективность – краеугольный камень научной археологии. В описание включаются только те данные, значения которых установлены объективно, то есть не зависят от мнения исследователя. Размеры, вес, форма, технология изготовления, состав материала, положение в культурном слое, последовательность залегания – все эти параметры фиксируются с использованием точных измерительных приборов.

Избегаются метафорические названия вроде «пламевидного копья» или «сердцевидного перекрестия», поскольку они вызывают разные ассоциации у разных исследователей. Данные, требующие специальных знаний – антропологических, палеозоологических, технологических – приводятся со ссылкой на автора заключения.

Проверяемость обеспечивается детальной документацией всех этапов исследования. Современная археология требует создания подробных отчетов, где каждый шаг раскопок зафиксирован с помощью чертежей, фотографий, описаний. Качество полевой документации существенно повысилось за последние десятилетия. Сравнение отчетов 1980-х годов с современными показывает, что последние передают характер археологических объектов значительно полнее.

Системность проявляется в том, что археологи изучают не отдельные предметы, а комплексы находок в их взаимосвязи. Для археолога одна находка не так важна, как комплекс находок и вся информация, которую можно получить с исследуемой площади. Важно восстановить полную картину того, как и где жил человек в прошлом.

Интерсубъективная проверяемость означает, что результаты исследований должны быть воспроизводимы другими учеными. Именно поэтому в России действует единая система научной регламентации археологических работ: получение разрешения (открытого листа), проведение исследований по единым методикам, обязательная отчетность.

Методы, которые делают археологию точной наукой

Современная археология располагает арсеналом методов, которые превращают её в точную науку. Эти методы можно разделить на несколько групп.

Стратиграфический метод пришел в археологию из геологических наук. Он основан на простом принципе: то, что лежит ниже, всегда древнее того, что лежит выше. Этот метод позволяет установить относительную хронологию археологических объектов и стал одним из первых строго научных инструментов археологии.

Типологический метод обеспечивает систематизацию и хронологическое определение археологических памятников. Он основан на классификации артефактов по материалу, способу обработки, форме, орнаменту. Вещи одного типа размещают в эволюционно-типологические ряды, сравнивают друг с другом, с данными стратиграфии и комплексами из погребений.

Радиоуглеродное датирование произвело революцию в археологии. Метод, разработанный Уиллардом Либби в 1940-х годах, основан на измерении содержания радиоактивного изотопа углерода-14 в органических материалах. Достоинство радиоуглеродного метода – независимость физических измерений от археологических экспертных оценок. В СССР первая радиоуглеродная лаборатория была создана в 1957 году в Институте истории материальной культуры АН СССР.

С появлением ускорительной масс-спектрометрии (AMS) в 1990-х годах стало возможным датирование образцов весом до миллиграмма и меньше. Это позволило анализировать уникальные артефакты без их значительного повреждения.

Палеогенетика – новейшая область, изучающая древнюю ДНК. Основоположник Сванте Паабо в 1985 году представил первые результаты анализа древней ДНК египетской мумии возрастом 2400 лет. Сегодня палеогенетические методы позволяют проверить исторические реконструкции, основанные на археологических материалах, и обеспечивают новый уровень доказательности.

Российские ученые провели анализ более 600 образцов от позднего палеолита до Средневековья, изучая историю древних народов, населявших территорию Русской равнины. Была выявлена генетическая преемственность современного русского населения с древнерусским по митохондриальной линии.

Междисциплинарность как основа современной археологии

XXI век ознаменовался тем, что междисциплинарность стала одним из наиболее значимых показателей эффективности научных исследований. Археология, занимающая особое место среди гуманитарных наук, оказалась на переднем крае этого процесса.

Естественно-научные методы глубоко интегрированы в современную археологию. Палеозоологические и палеоботанические методы помогают понять природно-климатические условия, в которых обитал древний человек. Палинологический анализ спор и пыльцы растений не только реконструирует древние ландшафты, но и служит дополнительным методом датирования.

Археозоологические исследования костей животных, рыб, птиц, раковин моллюсков позволяют восстановить систему жизнеобеспечения древних обществ. Изучение остатков рыб и птиц из Билярского городища показало, что основной состав рыб был привозным – промысел велся на Волге и Каме, а не на местных водоемах. Среди находок птиц обнаружены элементы скелета хищных птиц из отрядов Ястребиных и Соколов, что указывает на наличие соколиной охоты и высокий социальный статус жителей.

Физико-химические методы анализа стали обязательными при исследовании археологических материалов. Спектральный анализ металлических изделий позволяет установить «рецепты» древних металлургов, выявить торговые связи по происхождению сырья. Рентгеноструктурный анализ керамики дает информацию о технологиях её изготовления и температурных режимах обжига.

Геоинформационные системы (ГИС) произвели революцию в пространственном анализе археологических данных. Применение ГИС в археологии насчитывает уже более двадцати лет, с момента презентации работ в 1985 году. Развитие компьютерных технологий заметно расширило инструментарий исследователей, усилило эффективность анализа данных.

Создание ГИС является удобным способом сохранения и накопления археологических сведений с целью их последующей визуализации. Современные ГИС позволяют хранить и анализировать большие объемы данных, что дает возможность проводить более глубокие и комплексные исследования.

Геофизические методы, особенно магниторазведка, стали важным неинвазивным инструментом археологических исследований. Магнитометрия помогает обнаруживать погребенные археологические объекты без нарушения их целостности. Печи из обожженной глины, железные предметы, ямы, канавы создают измеримые искажения в магнитном поле Земли.

Статистические методы и научная достоверность

Применение математических методов стало важным критерием научности археологических исследований. Статистические методы решают в археологии несколько ключевых задач.

Классификационные задачи – выделение типов артефактов на основе объективных критериев. Границы между типами древних вещей почти всегда размыты, что приводит к субъективности в их выделении. Статистические методы позволяют найти доказательства реальности различий между типами, сделать классификацию более объективной.

Проблема репрезентативности решается с помощью статистического анализа выборок. Археологи никогда не располагают исчерпывающей полнотой данных – до нас дошла лишь незначительная часть материальной культуры прошлого. Статистические методы позволяют проверить, насколько выводы, сделанные по выборке, можно распространить на всю генеральную совокупность.

Критерии достоверности различий между комплексами помогают определить, являются ли наблюдаемые различия случайными или связаны с определенными закономерностями. Это особенно важно при сравнении археологических культур или хронологических периодов.

Корреляционный анализ выявляет связи между различными признаками. Например, состав металлических сплавов может коррелировать с хронологией или территориальным распространением находок, что указывает на технологические традиции древних мастеров.

Дискриминантный анализ успешно применяется для изучения сложных категорий находок. При исследовании мечей первой половины I тысячелетия н.э. в Прикамье этот метод позволил выделить конструктивно-хронологические типы оружия для каждого подпериода.

Кластерный анализ помогает выявлять структуры в пространственном распределении находок. Изучение каменных артефактов стоянки Толбор-4 в Северной Монголии с помощью кластерного анализа позволило реконструировать организацию производственной деятельности древних людей.

Современные технологии на службе археологии

Цифровые технологии кардинально изменили лицо современной археологии. Сегодня археологи используют весь спектр новейших технологических достижений.

Дистанционное зондирование и спутниковые технологии позволяют обнаруживать археологические объекты на больших территориях. Беспилотные летательные аппараты обеспечивают детальную аэрофотосъемку памятников с высоким разрешением. Сначала эта роль была возложена на самолеты и вертолеты, позже – на спутниковые системы, и ныне – на БПЛА.

3D-технологии и фотограмметрия решают задачи как полевых, так и лабораторных работ. Трехмерное лазерное сканирование обеспечивает недеструктивную фиксацию археологических объектов с точностью до миллиметра. Виртуальная реальность помогает воссоздавать внешний облик археологических памятников для научных и музейных целей.

Микроскопические методы исследования позволяют изучать следы использования древних орудий, технологии их изготовления. Трасологический анализ по следам износа определяет функции каменных и костяных орудий с высокой точностью.

Спектрометрические методы дают подробную информацию о химическом составе артефактов. Рентгенофлуоресцентная спектроскопия позволяет определять элементный состав металлических изделий без их разрушения. Масс-спектрометрия применяется для изотопного анализа, который помогает установить происхождение сырья.

Радиологические методы, включая компьютерную томографию, позволяют исследовать внутреннюю структуру артефактов, не повреждая их. Это особенно важно при изучении уникальных находок или комплексных объектов.

Теоретические основы и методология

Археология как наука имеет собственную теоретическую базу и методологию. В настоящее время можно выделить два основных подхода к определению критериев научности археологического исследования.

Эпистемологический редукционизм предполагает создание универсального эталона научности на базе наиболее развитых областей научного познания. В этом подходе основными критериями научности выступают интернализм, объективизм и фундаментализм.

Эпистемологический плюрализм исходит из того, что каждая наука должна вырабатывать свои критерии научности, исходя из специфики объекта и познавательной деятельности. Для археологии характерны принципы экстернализма, плюрализма и антифундаментализма.

Минимально необходимыми критериями научности археологического исследования являются: проблемность, предметность, обоснованность, интерсубъективная проверяемость, системность и истинность получаемого знания.

Процедура научного исследования в археологии включает три основных этапа :

Полевой этап – разведки, раскопки, первичная фиксация данных. Это сбор археологических источников с использованием стандартизированных методик.

Камерально-лабораторный этап – обработка материалов с помощью различных аналитических методов. Извлечение максимально полной информации из найденных предметов.

Кабинетный этап – интерпретация данных, подготовка публикаций, формулирование исторических выводов.

Важнейшим является принцип единства всех трех этапов. Качество итоговых исторических реконструкций напрямую зависит от тщательности полевых работ и полноты лабораторных исследований.

Этические принципы и охрана наследия

Научная археология неразрывно связана с этическими принципами и охраной культурного наследия. Это принципиально отличает её от коммерческого кладоискательства.

Принцип сохранения подразумевает, что после раскопок памятник частично или полностью перестает существовать, поэтому плохо раскопанный памятник становится утраченным для науки навсегда. Это налагает огромную ответственность на исследователей.

Охрана археологического наследия занимает значительное место среди археологических работ, связанных с ГИС. В России созданы ГИС по памятникам археологии различных регионов, разрабатываются системы охраны археологического наследия с использованием современных геоинформационных технологий.

Предиктивное моделирование позволяет прогнозировать расположение неизвестных археологических памятников, что важно для планирования хозяйственной деятельности и предотвращения разрушения объектов культурного наследия.

Все археологические памятники в России являются национальным достоянием и находятся под защитой государства. Раскапывать их могут только подготовленные специалисты по специальным разрешениям – открытым листам.

Вызовы и перспективы развития

Современная археология стоит перед серьезными вызовами, которые определяют перспективы её развития как науки.

Интеграция искусственного интеллекта открывает новые возможности для анализа больших массивов археологических данных. Машинное обучение может помочь в автоматической классификации артефактов, распознавании закономерностей в пространственном распределении находок.

Развитие палеогенетики продолжается стремительными темпами. Российские ученые разработали уникальную методологию классификации неандертальцев по митохондриальной ДНК. Результаты палеогенетических исследований должны синтезироваться с другими видами археологических доказательств.

Проблемы междисциплинарного взаимодействия требуют решения. Отмечаются сложности общения между специалистами разных областей из-за отсутствия общего методического языка. Необходимы новые алгоритмы анализа древней ДНК, разработанные российскими учеными.

Недеструктивные методы исследования становятся приоритетным направлением. Использование современных геоинформационных технологий, данных дистанционного зондирования, фотограмметрии, трехмерного лазерного сканирования, радиологии, микроскопии, спектрометрии позволяет получать принципиально новые данные без разрушения памятников.

Цифровизация археологического наследия обеспечивает его сохранение и доступность для будущих поколений исследователей. Создание цифровых архивов, виртуальных музеев, интерактивных реконструкций исторических объектов.

Археология как наука переживает период бурного развития. Междисциплинарный подход, использование новейших технологий, строгое соблюдение этических принципов – всё это делает современную археологию полноценной наукой, способной давать достоверные знания о прошлом человечества. Каждая новая методика, каждый технологический прорыв открывают перед археологами новые горизонты познания, превращая изучение древности в увлекательное путешествие на стыке гуманитарных и естественных наук.

Источники:

- Археология Евразийских степей // Вещь в культуре: к интерпретации одной старой находки — https://www.evrazstep.ru/index.php/aes/article/view/79

- Кузьмин Я.В. Радиоуглеродный метод датирования и его применение в современной археологии // Российские ежегодники. — https://www.old.archeo.ru/izdaniya-1/rossiiskii-arheologicheskii-ezhegodnik/vypuski-ezhegodnika/pdf/28RAE1Kuzmin.pdf

- Шишлина Н., Гусев К. Музейный экспонат и радиоуглеродный AMS метод датирования // MediaShm Blog. — https://blog.mediashm.ru/?p=1180

- Житенёв В.С. Естественно-научные методы исследования в археологии // Исторический факультет МГУ. — http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/44004/

- Археогенетика // Википедия. — 2009-06-24. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Археогенетика

- Макашов А. Тайны древней ДНК: как палеогенетика и биоинформатика помогают археологам // Sysblok. — https://sysblok.ru/biologija/tajny-drevnej-dnk-kak-paleogenetika-i-bioinformatika-pomogajut-arheologam/

- Авилова Л.И., Орловская Л.Б. Радиоуглеродный метод и проблемы датирования бронзового века // Археология. — https://arheologija.ru/avilova-orlovskaya-radiouglerodnyiy-metod-i-problemyi-datirovaniya-bronzovogo-veka/

- Методы палеогенетики в изучении народов и культур обсудили на заседании Президиума РАН // Scientific Russia.. — https://scientificrussia.ru/articles/metody-paleogenetiki-v-izucenii-narodov-i-kultur-obsudili-na-zasedanii-prezidiuma-ran