Земля под нашими ногами — это книга истории, написанная на тысячах языков. Каждый камень, каждый черепок, каждая линия на древнем папирусе — это голос из прошлого, который может радикально изменить наше представление о том, как жили, думали и творили наши предки. В течение последних трёх веков археология превратилась из хобби любителей древностей в строгую науку, способную заставить нас переписать учебники истории. Представьте себе момент, когда Говард Картер, заглянув в полутёмную гробницу Тутанхамона, произнёс свои знаменитые слова: «Да, прекрасные вещи!» Или ощутите волнение Дональда Джохансона, когда он понял, что нашёл самый полный скелет наших древнейших предков. Эти мгновения не просто меняют жизнь учёных — они меняют наше понимание самих себя.

Каждое великое археологическое открытие — это детективная история, где роль главного героя играет время, а свидетелями выступают безмолвные артефакты. Однако за внешней романтикой скрываются годы кропотливого труда, научные споры и порой драматические повороты судьбы. История археологии знает множество случаев, когда одна-единственная находка заставляла пересматривать устоявшиеся теории о развитии человечества.

От каменных столбов древнейшего храма человечества до терракотовых воинов, охранявших покой китайского императора, от расшифровки забытых письменностей до воскрешения из пепла целых городов — каждое из этих открытий открывало новую страницу в летописи человеческой цивилизации. Они показывали, что наши предки были гораздо более сложными, творческими и развитыми, чем мы могли предположить.

Гёбекли-Тепе: переворот в понимании неолитической революции

Когда в 1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт впервые увидел торчащие из холма в юго-восточной Турции каменные блоки, он понял, что стоит на пороге открытия, которое может перевернуть наши представления о древнейшей истории человечества. То, что местные крестьяне считали обычными валунами, мешающими обработке земли, оказалось верхушками гигантских Т-образных стел древнейшего в мире храмового комплекса.

Гёбекли-Тепе, что в переводе означает «Пузатый холм», расположен в 12 километрах от города Шанлыурфы. Этот памятник старше Стоунхенджа на шесть тысяч лет и древнее египетских пирамид на семь тысячелетий. Радиоуглеродное датирование показало, что самые древние сооружения комплекса были воздвигнуты около 9600 года до нашей эры — в эпоху, когда, согласно традиционным представлениям, люди только переходили от охоты и собирательства к земледелию.

Масштабы памятника поражают воображение: каменные столбы достигают высоты в два-три человеческих роста, а их вес составляет от 40 до 60 тонн. На плитах искусно вырезаны изображения животных — львов, быков, кабанов, змей, скорпионов, птиц. Эти рельефы выполнены с таким мастерством, что говорят о высоком уровне развития художественных навыков у строителей комплекса.

Но самое революционное в открытии Гёбекли-Тепе заключается не в возрасте или размерах сооружений, а в том, что они были построены охотниками-собирателями. До этого открытия считалось, что монументальная архитектура появилась только после неолитической революции — перехода к оседлому образу жизни и земледелию. Гёбекли-Тепе опровергает эту догму, показывая, что сложные религиозные практики и способность к коллективному строительству существовали задолго до возникновения земледелия.

Исследования показывают, что комплекс строился и использовался на протяжении полутора тысяч лет, после чего был намеренно засыпан землёй. Причины этого остаются загадкой. Возможно, изменились религиозные представления, или же строители захотели сохранить святилище для будущих поколений.

Компьютерный анализ геометрии построек, проведённый израильскими учёными, показал, что центральные точки трёх монументальных сооружений образуют идеальный равносторонний треугольник. Это свидетельствует о том, что весь комплекс строился по единому плану, что говорит о высоком уровне организации общества и знании архитектурных принципов.

Недавние исследования принесли ещё одну сенсацию: на одной из колонн храма учёные обнаружили древнейший в мире календарь возрастом около 12 тысяч лет. На нём изображены символы, представляющие 365 дней в году, 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней, а также символы Солнца, созвездия Скорпиона и осеннего созвездия Змееносца. Ранее считалось, что подобные астрономические знания появились у человечества только в Древней Греции.

Открытие Гёбекли-Тепе заставило археологов пересмотреть теории о возникновении цивилизации. Возможно, не переход к земледелию привёл к появлению сложных обществ, а наоборот — необходимость организовать строительство и содержание храмовых комплексов подтолкнула людей к развитию сельского хозяйства для прокормления многочисленных строителей и жрецов.

Розеттский камень: ключ к тайнам Древнего Египта

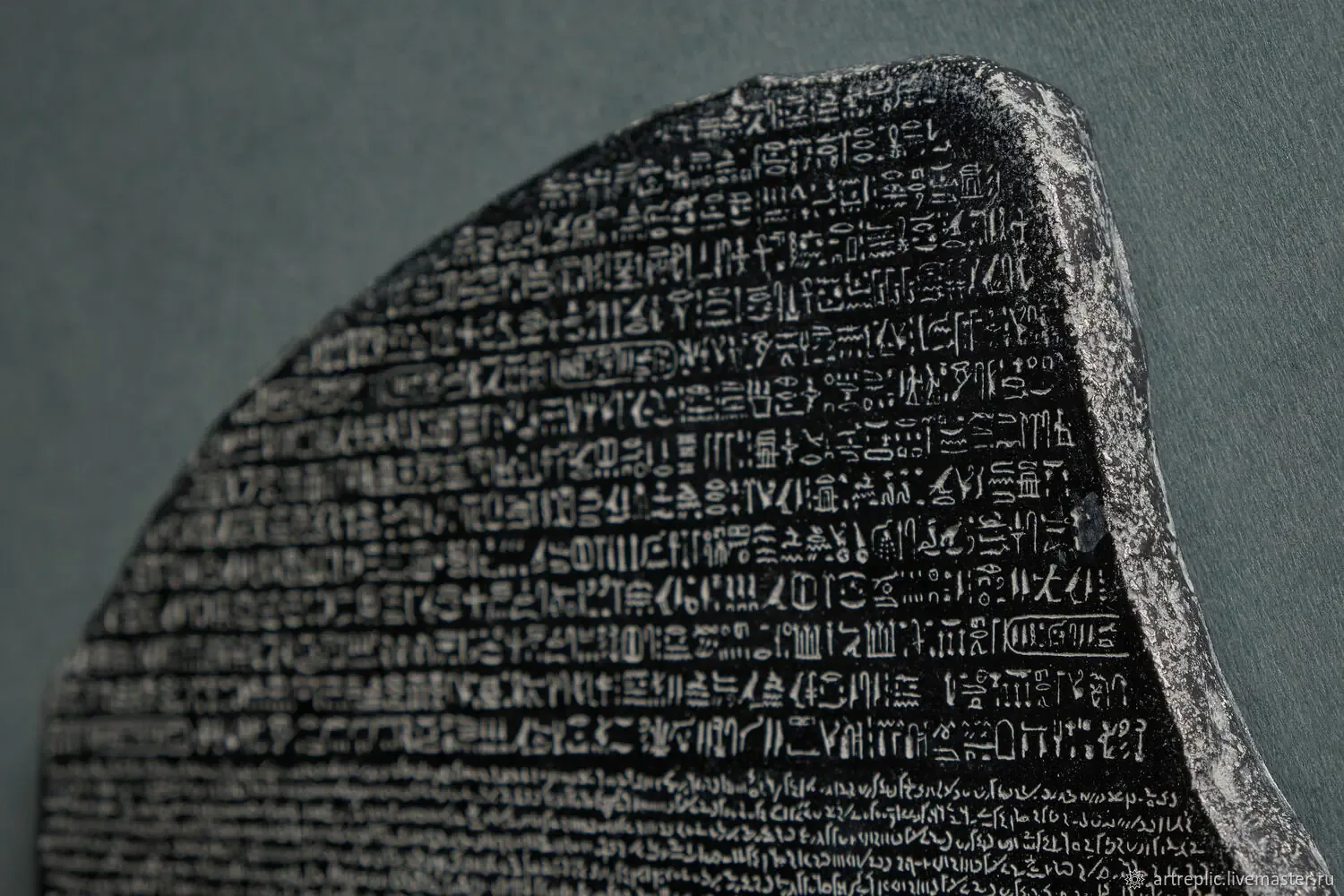

15 июля 1799 года французский солдат Пьер-Франсуа Бушар во время земляных работ близ египетского города Розетта наткнулся на чёрную каменную плиту, покрытую непонятными надписями. Этот случайный находок оказался одним из важнейших археологических открытий в истории, положившим начало современной египтологии.

Розеттский камень — стела из гранодиорита высотой 114 сантиметров, на которой выбиты три идентичных по смыслу текста: один на древнегреческом языке, второй — древнеегипетскими иероглифами, а третий — демотическим письмом, упрощённой скорописной формой египетской письменности. Текст представляет собой благодарственную надпись египетских жрецов царю Птолемею V Эпифану, датированную 196 годом до нашей эры.

Значение этой находки стало ясно не сразу. Участники наполеоновской экспедиции поняли, что камень может стать ключом к расшифровке египетских иероглифов, которые к тому времени никто не умел читать уже полторы тысячи лет. Последние тексты, написанные иероглифами, датируются концом IV века нашей эры, когда римский император Феодосий I закрыл все языческие храмы и разогнал последних жрецов — хранителей древнего знания.

После поражения французов при Абукире камень попал к британцам и с 1802 года хранится в Британском музее. За его расшифровку взялись лучшие лингвисты Европы, но успеха добился молодой француз Жан-Франсуа Шампольон, который ещё в школьном возрасте поклялся, что обязательно прочтёт загадочные надписи.

Путь к разгадке оказался долгим и тернистым. Сначала Шампольон установил родство между демотическим письмом и коптским языком — последним этапом развития египетского языка, который использовался христианами Египта. Это открытие позволило понять демотический текст, но иероглифы по-прежнему оставались загадкой.

Прорыв произошёл в 1822 году, когда Шампольон понял, что египетские иероглифы — это не только символическое письмо, как считалось ранее, но и смешанная система, включающая как знаки-символы, так и знаки-буквы. Ключом стали имена правителей, заключённые в овальные рамки — картуши. Сопоставив греческие и египетские написания имён Птолемея и Клеопатры, он смог определить фонетическое значение нескольких иероглифов.

14 сентября 1822 года Шампольон ворвался в кабинет своего брата со словами: «Я добился своего!» — и без чувств рухнул на пол. Эмоциональное потрясение от осознания того, что он разгадал тайну, волновавшую человечество полтора тысячелетия, оказалось слишком сильным.

Расшифровка иероглифов открыла перед исследователями богатейшую письменную традицию Древнего Египта. Стали доступными религиозные тексты, исторические хроники, медицинские трактаты, художественная литература. Мир узнал о «Повести о Синухе», «Поучениях Птахотепа», медицинских папирусах Эберса и Эдвина Смита.

Особое значение имело прочтение автобиографических надписей фараонов, которые позволили восстановить хронологию египетской истории и понять политическую структуру древнеегипетского государства. Храмовые тексты раскрыли сложную религиозно-мифологическую систему египтян, а папирусы из гробниц — особенности заупокойного культа.

Розеттский камень стал символом научного прорыва и международного сотрудничества в изучении древних культур. Его история показывает, как случайная находка может радикально изменить наше понимание прошлого и открыть доступ к целой цивилизации, считавшейся безвозвратно утерянной.

Терракотовая армия: вечная стража Первого императора

Март 1974 года. Китайские крестьяне близ города Сиань в провинции Шэньси рыли артезианскую скважину, когда их лопаты наткнулись на что-то твёрдое. То, что поначалу приняли за обычный камень, оказалось фрагментом глиняной головы. Это открытие привело к одной из самых грандиозных археологических находок XX века — обнаружению Терракотовой армии первого императора объединённого Китая.

Цинь Шихуанди, правивший с 246 по 210 год до нашей эры, вошёл в историю как объединитель раздробленного Китая, строитель Великой Китайской стены и реформатор, стандартизировавший письменность, денежную систему и меры веса. Но главным его наследием стала гигантская гробница с армией из восьми тысяч терракотовых воинов, которые должны были охранять императора в загробном мире.

Строительство мавзолея началось, когда будущему императору исполнилось всего 13 лет, и продолжалось 38 лет. В проекте участвовали более 700 тысяч рабочих и ремесленников. Масштабы поражают: периметр внешней стены захоронения составляет шесть километров, а сама гробница до сих пор не вскрыта и покоится под искусственным холмом высотой 76 метров.

Каждая из терракотовых статуй — уникальное произведение искусства. Воины различаются по рангу, виду войск, выражению лиц, причёскам и даже по деталям доспехов. Это потрясающее свидетельство мастерства древнекитайских скульпторов, которые создавали не массовую продукцию, а индивидуальные портреты. Исследователи предполагают, что мастера использовали в качестве моделей реальных солдат императорской армии.

Среди найденных фигур — пехотинцы, лучники, всадники, колесничие, офицеры и генералы. Первоначально все статуи были ярко раскрашены органическими красителями, но пигменты разрушились при контакте с воздухом во время раскопок. Современные технологии консервации позволяют сохранить цветовую гамму на новых находках, открывая перед нами яркий мир древнекитайского военного искусства.

Интересная деталь: изначально терракотовые воины были снабжены настоящим боевым оружием — мечами, копьями, арбалетами, изготовленными из бронзы высочайшего качества. Однако через четыре года после смерти императора, когда в стране вспыхнуло восстание против жестокой династии Цинь, бунтовщики вскрыли некрополь и забрали оружие для реальной борьбы.

Терракотовая армия размещена в четырёх основных подземных залах. Первый содержит около 6000 воинов и лошадей, построенных в боевом порядке. Второй зал включает смешанные формирования пехоты, кавалерии и боевых колесниц — всего около 1400 фигур. Третий зал представляет командный пункт с 68 фигурами офицеров и штабных работников. Четвёртый зал оказался незавершённым.

Раскопки продолжаются по сей день. Китайские археологи применяют самые современные технологии для изучения и консервации находок. Обнаружены мастерские, где изготавливались статуи, печи для обжига, административные постройки. Каждая новая находка добавляет детали к нашему пониманию государственной машины первой объединённой китайской империи.

Терракотовая армия стала не только археологической сенсацией, но и мощным символом китайской цивилизации. В 1987 году комплекс был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов, для которых построен современный музейный комплекс, позволяющий увидеть воинов в условиях, максимально приближенных к аутентичным.

Мачу-Пикчу: затерянный город инков среди облаков

24 июля 1911 года американский историк Хайрем Бингем, пробираясь через колючие заросли на склонах Анд, вышел на террасы, скрытые между горными вершинами на высоте почти 2500 метров над уровнем моря. Перед ним открылся вид на один из самых загадочных и прекрасно сохранившихся городов древнего мира — Мачу-Пикчу, «затерянный город инков».

Строго говоря, Мачу-Пикчу никогда не был полностью «затерянным». Местные крестьяне знали о его существовании, а в 1890-х годах его даже посещали некоторые путешественники. Однако именно Бингем первым начал систематическое изучение памятника и привлёк к нему внимание мирового научного сообщества. Уже через два года фотографии города были опубликованы в National Geographic, потрясая читателей своей красотой и загадочностью.

Город был основан около 1450 года по приказу девятого правителя империи инков Пачакутека — великого реформатора, расширившего границы державы от современного Эквадора до Чили. Мачу-Пикчу служил, вероятно, летней резиденцией императорской семьи и одновременно важнейшим религиозным центром, связанным с культом Солнца — главного божества инков.

Архитектурные решения города поражают своим совершенством. Более 200 каменных строений — дворцы, храмы, жилые дома, склады, бани — выстроены из гранитных блоков, подогнанных друг к другу с ювелирной точностью без использования раствора. Технология обработки камня была настолько совершенной, что между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. При этом конструкции учитывают сейсмичность региона: стыки слегка вогнуты, что делает стены устойчивыми к землетрясениям.

Город окружают сельскохозяйственные террасы — андены, которые не только служили для выращивания пищи, но и защищали от оползней и эрозии почвы. Инженерная система Мачу-Пикчу включает сложную сеть каналов и фонтанов, обеспечивавшую город водой круглый год. Главный источник находится у подножия священной горы Уайна-Пикчу и по каменным желобам доставляет воду к шестнадцати фонтанам города.

В центре города находится Интиуатана — «место, где привязывается солнце», камень для астрономических наблюдений, высеченный из цельного гранитного блока. Во время зимнего солнцестояния тень от центрального столба полностью исчезает, символизируя «привязывание» Солнца, которое после этого начинает возвращаться к людям, удлиняя дни.

Одной из главных загадок остаётся причина оставления города. В 1530-х годах, во время гражданской войны в империи инков и вторжения испанских конкистадоров, жители Мачу-Пикчу покинули свои дома. Город остался нетронутым — испанцы так и не добрались до него, что, возможно, и спасло памятник от разрушения.

Более 80% построек Мачу-Пикчу сохранились в первоначальном виде, что делает его уникальным памятником архитектуры инков. Здесь можно увидеть, как жила инкская знать: изучить планировку дворцов, устройство храмов, систему хранения продуктов. Особенно впечатляет Храм Солнца с его полукруглой стеной и окнами, точно ориентированными по сторонам света.

Современные исследования с помощью лидара и других неинвазивных технологий показывают, что город был значительно больше, чем видимые сегодня руины. Под землёй скрываются дополнительные структуры, а в окрестностях обнаружены новые археологические памятники, связанные с Мачу-Пикчу. В 2007 году город был признан одним из семи новых чудес света, а с 1983 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гробница Тутанхамона: сокровища и проклятия фараонов

4 ноября 1922 года. Долина царей в Египте. Археолог Говард Картер уже шестой год искал гробницу загадочного фараона XVIII династии Тутанхамона, когда под хижинами рабочих его помощники обнаружили каменную ступеньку. Этот момент стал началом одного из самых сенсационных археологических открытий в истории.

26 ноября Картер пробил небольшое отверстие в стене гробницы и заглянул внутрь при свете свечи. «Что вы видите?» — спросил стоявший рядом спонсор экспедиции лорд Карнарвон. «Да, прекрасные вещи!» — ответил потрясённый Картер. Эта фраза стала крылатой и навсегда вошла в историю египтологии.

Гробница KV62, как её обозначили археологи, оказалась практически нетронутой грабителями — случай исключительно редкий для Долины царей. В четырёх помещениях гробницы было обнаружено около 5400 предметов: золотые украшения, мебель, боевые колесницы, музыкальные инструменты, одежда, продукты питания, косметика — всё, что могло понадобиться фараону в загробной жизни.

Центральным сокровищем стала золотая погребальная маска Тутанхамона весом 10,23 килограмма, изготовленная из чистого золота и инкрустированная лазуритом, обсидианом, кварцем и другими полудрагоценными камнями. Маска покрывала лицо и плечи мумии фараона, помещённой в серию вложенных друг в друга саркофагов — внешний из красного гранита и три внутренних из золота.

Мумия самого Тутанхамона сохранилась плохо — она была буквально склеена с внутренним саркофагом затвердевшими ароматическими смолами. При извлечении пришлось разрезать мумию на части, что нанесло ей значительный ущерб. Однако медицинские исследования позволили установить, что фараон умер в возрасте около 19 лет, скорее всего, от травмы головы — возможно, полученной в бою или на охоте.

Сокровища гробницы пролили свет на искусство и ремёсла Нового царства Египта. Особенно поразили трон фараона, покрытый золотом и серебром, с инкрустацией из слоновой кости и полудрагоценных камней, и церемониальное ложе в виде коровы — священного животного богини Хатхор. Множество амулетов, найденных на мумии, раскрывают сложную символику египетской заупокойной магии.

Открытие гробницы совпало с политическими изменениями в Египте. В 1922 году страна получила независимость от Британии, и вопрос о судьбе найденных сокровищ стал предметом дипломатического конфликта. В конце концов большая часть находок осталась в Египте и сейчас экспонируется в Каирском музее и новом Большом Египетском музее.

Смерть лорда Карнарвона от инфекционной пневмонии через несколько месяцев после вскрытия гробницы породила легенду о «проклятии фараонов». Журналисты подхватили эту тему, и вскоре каждая смерть людей, связанных с раскопками, приписывалась мистическому проклятию. На самом деле статистический анализ показывает, что участники экспедиции жили не меньше своих современников, а сам Картер дожил до 65 лет, завершив каталогизацию всех находок.

Научное значение открытия трудно переоценить. Впервые в руки исследователей попала полная обстановка царской гробницы времён Нового царства. Это позволило изучить технологии древнеегипетского ремесла, особенности заупокойного культа, политическую ситуацию в эпоху Эхнатона и его преемников. Многие предметы до сих пор изучаются с помощью современных методов анализа, открывая новые подробности жизни и смерти мальчика-фараона.

Пещеры Альтамира: первая галерея человечества

1868 год, северная Испания. Охотник Модесто Кубильяс преследовал подстреленную дичь и случайно обнаружил вход в пещеру близ деревни Альтамира в Кантабрии. Спустя десять лет местный помещик Марселино Санс де Саутуола решил исследовать пещеру и пригласил с собой восьмилетнюю дочь Марию. Когда девочка подняла голову и увидела на потолке изображения животных, она воскликнула: «Папа, смотри, быки!» Так было сделано открытие, которое перевернуло представления о творческих способностях первобытного человека.

Потолок пещеры площадью 100 квадратных метров покрыт полихромными изображениями, выполненными красной охрой, жёлтой глиной, древесным углём и марганцем. Здесь представлены 25 фигур животных: бизоны, лошади, олени, кабаны. Древние художники мастерски использовали естественный рельеф стены, создавая объёмные изображения с потрясающим реализмом.

Саутуола понял значение своего открытия и пригласил для изучения пещеры археологов. Однако научное сообщество встретило сообщение о палеолитической живописи с недоверием. В конце XIX века господствовало представление о первобытных людях как о примитивных существах, неспособных к художественному творчеству. Картины Альтамиры казались слишком совершенными для столь древнего времени.

Критики утверждали, что рисунки — подделка, выполненная современным художником. Саутуолу обвинили в мошенничестве, что причинило ему огромные страдания. Только в 1902 году, после обнаружения аналогичных изображений в других пещерах Франции и Испании, подлинность альтамирских рисунков была признана. К тому времени первооткрыватель уже скончался, не дождавшись научной реабилитации.

Радиоуглеродный анализ определил возраст изображений: от 13 до 16,5 тысяч лет. Это означает, что рисунки были созданы в эпоху позднего палеолита людьми кроманьонского типа. Исследования показали, что пещера использовалась художниками на протяжении 22 тысячелетий — с 35 600 до 13 000 лет назад, пока главный вход не был заблокирован оползнем.

Техника исполнения поражает своим совершенством. Древние мастера использовали различные приёмы: гравировку, живопись, сочетание обеих техник. Они умело применяли законы перспективы, передавали объём и движение животных. Краски изготавливались из природных пигментов и смешивались с животным жиром или растительными соками для лучшего сцепления с поверхностью.

Сюжеты рисунков отражают мир охотников палеолита. Изображённые животные — объекты охоты или опасные хищники, с которыми приходилось сталкиваться. Учёные предполагают, что росписи имели магическое значение: их создание должно было обеспечить удачу на охоте или защитить от злых духов.

Открытие Альтамиры положило начало изучению палеолитического искусства. Сегодня известно более 350 пещер с первобытными рисунками, но Альтамира остаётся эталоном. Пабло Пикассо, посетивший пещеру в 1957 году, сказал: «Ни один из современных художников не смог бы написать лучше!»

В 1985 году пещера была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за угрозы повреждения рисунков массовым туризмом доступ в оригинальную пещеру строго ограничен. Рядом создан музей с точной копией пещеры, где посетители могут полюбоваться шедеврами палеолитического искусства, не нанося ущерба оригиналу.

Люси: наша трёхмиллионнолетняя прародительница

Утром 24 ноября 1974 года американский палеоантрополог Дональд Джохансон проснулся с необъяснимым предчувствием, что сегодня произойдёт что-то особенное. Вместе со студентом Томом Греем он отправился обследовать уже многократно исследованный овраг в местности Хадар в Эфиопии. И интуиция его не подвела — в тот день была сделана одна из важнейших находок в истории изучения человеческой эволюции.

Джохансон почти случайно заметил в песке фрагмент кости руки. Рядом лежали обломок черепа, бедренная кость, рёбра. Постепенно стало ясно, что перед учёными — скелет древнего гоминида, сохранившийся на 40%. Это был самый полный скелет предка человека из когда-либо найденных на тот момент.

В лагере экспедиции весь день звучала песня Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds», и под эти звуки находка получила своё имя — Люси. Возраст скелета, определённый аргон-аргоновым методом, составил 3,2 миллиона лет. Люси принадлежала к виду Australopithecus afarensis — австралопитека афарского.

Люси была невысокой — около метра роста — и весила примерно 27 килограммов. Объём её мозга составлял всего 400 граммов, что в три раза меньше современного человеческого. Однако главной сенсацией стало то, что Люси уже ходила прямо. Строение её таза, бедренных костей и стопы однозначно указывало на бипедализм — хождение на двух ногах.

Это открытие перевернуло представления о последовательности эволюции человека. До находки Люси считалось, что увеличение мозга предшествовало переходу к прямохождению. Люси показала обратное: наши предки встали на две ноги задолго до того, как у них развился большой мозг.

Анализ зубов и челюстей показал, что Люси была преимущественно вегетарианкой, питавшейся плодами, семенами, корнями растений. Строение её рук и плечевого пояса говорило о том, что она по-прежнему хорошо лазала по деревьям, где, вероятно, строила гнёзда для ночлега и укрывалась от хищников.

Смерть настигла Люси в возрасте около 30 лет — весьма солидном для того времени. Недавние исследования с использованием компьютерной томографии высокого разрешения предполагают, что она могла погибнуть, упав с высокого дерева. На костях обнаружены переломы, характерные для таких травм.

Находка Люси стала частью целой серии открытий семьи Лики в Восточной Африке. В том же регионе были найдены следы стоп в Лаэтоли возрастом 3,7 миллиона лет, оставленные группой австралопитеков. Эти следы стали ещё одним неопровержимым доказательством раннего прямохождения.

Люси стала символом палеоантропологии и одной из самых знаменитых ископаемых находок в мире. Её скелет хранится в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе и лишь изредка выставляется в других странах. Копии скелета экспонируются в музеях по всему миру, знакомя посетителей с нашей древней прародительницей.

Открытие Люси подтолкнуло интенсивные поиски других ранних гоминидов. Сегодня найдены остатки ещё более древних видов — ардипитеков, сахелантропов, возраст которых достигает 7 миллионов лет. Однако Люси остаётся ключевой фигурой в понимании эволюции человека — мостиком между обезьяноподобными предками и первыми представителями рода Homo.

Библиотека Ашшурбанипала: древнейшая библиотека мира

Середина XIX века, холм Куюнджик близ иракского города Мосул. Британские археологи ведут раскопки древней Ниневии — столицы Ассирийской империи. В развалинах дворца они обнаружили помещение, пол которого был покрыт толстым слоем глиняных табличек, исписанных клинописными знаками. По-видимому, при пожаре дворца в 612 году до нашей эры таблички рухнули из верхнего этажа, где хранились в деревянных стеллажах.

Так была открыта библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала — древнейшая из известных библиотек мира и крупнейшая сохранившаяся библиотека древности. Её фонды насчитывали около 30 тысяч глиняных табличек, систематически собранных в VII веке до нашей эры по приказу одного из самых образованных правителей Месопотамии.

Ашшурбанипал (668—627 годы до н.э.) получил прекрасное образование и, в отличие от большинства правителей того времени, сам умел читать и писать. Он поставил перед собой амбициозную задачу — создать библиотеку, которая содержала бы все накопленные человечеством знания. Специальные команды писцов рассылались по всей империи для копирования древних текстов из храмовых архивов Вавилона, Ура, Ниппура и других культурных центров.

В библиотеке царили образцовый порядок и система. Каждая табличка имела «экслибрис» — штамп с именем царя: «Дворец Ашшурбанипала, царя вселенной, царя Ассирии». На табличках указывались название произведения, номер в серии, общее количество табличек в работе. Существовали подробные каталоги с указанием названий произведений и количества строк в каждой табличке.

Тематика собрания поражала разнообразием. Здесь хранились мифы и эпические произведения, включая знаменитый «Эпос о Гильгамеше», исторические хроники, тексты законов, научные трактаты по математике, астрономии, медицине, ветеринарии, ботанике. Особое место занимали религиозные тексты — заговоры, молитвы, ритуалы, предсказания.

Значительную часть фондов составляли справочные материалы — словари, грамматики, списки знаков клинописи. Это были настоящие энциклопедии древности, систематизировавшие знания шумерской, вавилонской и ассирийской культур. Библиотека содержала произведения на аккадском и шумерском языках, причём многие шумерские тексты были снабжены аккадскими переводами.

Открытие библиотеки произвело революцию в изучении древней Месопотамии. Именно здесь была найдена наиболее полная версия «Эпоса о Гильгамеше» с рассказом о всемирном потопе, поразившая учёных параллелями с библейским повествованием. Тысячи медицинских табличек раскрыли уровень развития древней медицины, а астрономические тексты показали точность наблюдений вавилонских жрецов.

Библиотека служила не только хранилищем, но и научным центром. Здесь работали переводчики, комментаторы, составители каталогов. Многие тексты были снабжены глоссариями и пояснениями. Копирование древних произведений способствовало их сохранению — многие шумерские памятники дошли до нас только в ассирийских копиях.

После падения Ниневии библиотека была забыта на два с половиной тысячелетия. Глиняные таблички оказались идеальным материалом для сохранения информации — огонь не уничтожил их, а наоборот, закалил и сделал более прочными. Сегодня большая часть коллекции хранится в Британском музее, где продолжается её изучение и каталогизация.

Помпеи: город, остановившийся во времени

24 августа 79 года нашей эры жители римского города Помпеи занимались обычными делами: торговцы продавали товары на форуме, в термах мылись граждане, в домах семьи готовились к обеду. Никто не подозревал, что этот день станет последним в истории города. В час дня проснулся Везувий.

Извержение длилось более суток, засыпав Помпеи шестиметровым слоем пепла и пемзы. Погибло около 2000 человек из 20-тысячного населения города. Но трагедия одних стала бесценным подарком для потомков — пепел Везувия законсервировал античный город, сохранив его для археологов в мельчайших подробностях.

Первые находки были сделаны случайно в 1599 году архитектором Доменико Фонтана при прокладке водопровода. Систематические раскопки начались только в 1748 году под руководством испанского военного инженера Роке Хоакина де Алькубьерре, работавшего на неаполитанского короля Карла VII.

Первоначально раскопки велись варварскими методами — археологов интересовали только художественные ценности для королевской коллекции, остальные находки уничтожались. Ситуация изменилась с приходом Джузеппе Фиорелли в 1863 году, который впервые организовал систематические научные исследования.

Фиорелли разработал революционный метод изучения пустот в пепле, оставшихся от разложившихся органических материалов — тел людей и животных, деревянных предметов. Заливая пустоты гипсом, он получал точные слепки, позволявшие увидеть последние мгновения жизни помпейцев.

Эти гипсовые слепки стали самыми потрясающими находками Помпей. Они показали людей в момент смерти: матерей, прикрывавших детей, влюблённых, обнявшихся в последний раз, рабов в цепях, собак на привязи. Смерть настигла людей мгновенно — они задохнулись от ядовитых газов, сохранив позы последних секунд жизни.

Помпеи открыли перед исследователями удивительно подробную картину повседневной жизни Римской империи I века нашей эры. Сохранились не только общественные здания — форум, театры, амфитеатр, термы, — но и частные дома со всей обстановкой, мастерские, лавки, харчевни, бордели.

Настенные росписи поражают разнообразием и качеством исполнения. Четвёртый помпейский стиль живописи отличается фантастическими архитектурными перспективами, мифологическими сценами, портретами. Граффити на стенах — от любовных признаний до политических лозунгов — дают представление о грамотности горожан и их интересах.

Особую ценность представляют мозаики, украшавшие полы богатых домов. Знаменитая мозаика «Битва Александра с Дарием» из дома Фавна считается одним из шедевров античного искусства. Множество бытовых предметов — посуда, украшения, инструменты, весы — рассказывают о торговле, ремёслах, образе жизни провинциального римского города.

Раскопки Помпей революционизировали археологию, положив начало изучению повседневной культуры античности. Если раньше историки опирались в основном на письменные источники, созданные элитой, то Помпеи показали жизнь обычных людей — торговцев, ремесленников, рабов.

Сегодня раскопано около трёх четвертей территории города, работы продолжаются. Помпеи стали музеем под открытым небом, который ежегодно посещают миллионы туристов. В 1997 году объект был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как исключительный памятник античной цивилизации.

Современные революции: как технологии меняют археологию

XXI век принёс в археологию революционные технологии, которые позволяют делать открытия, немыслимые ещё несколько десятилетий назад. Лидар, георадары, спутниковое зондирование, искусственный интеллект — эти инструменты превращают современных археологов в настоящих детективов времени.

Технология лидар (Light Detection and Ranging) стала настоящим прорывом в изучении скрытых под растительностью памятников. Лазерные импульсы, посылаемые с дронов или самолётов, проникают сквозь густые кроны деревьев и создают детальные трёхмерные карты поверхности земли. Именно лидар помог обнаружить в джунглях Гватемалы более 60 тысяч структур майя, включая пирамиды, дворцы, дороги и оборонительные сооружения.

В амазонских джунглях Бразилии лидар выявил геоглифы — гигантские геометрические фигуры, вырезанные в земле древними индейцами. Некоторые из них достигают в диаметре 300 метров и были созданы между 1000 и 1500 годами нашей эры. Подобные открытия кардинально меняют представления о плотности населения и уровне развития доколумбовых цивилизаций Амазонии.

Георадары позволяют «заглянуть» под землю без проведения раскопок. Эта технология основана на отражении радиоволн от подземных объектов — стен, пустот, захоронений. В Великобритании георадары помогли обнаружить скрытые под землёй римские виллы, а в Египте — неизвестные камеры в пирамидах.

Спутниковые снимки высокого разрешения и искусственный интеллект открывают новые горизонты в поиске археологических памятников. Алгоритмы машинного обучения анализируют спутниковые данные, выявляя характерные признаки древних поселений — курганы, остатки стен, изменения в растительности. Недавно с помощью ИИ в пустынях Саудовской Аравии были найдены тысячи неизвестных археологических объектов.

Современные методы анализа материалов позволяют извлекать из артефактов информацию, недоступную прежде. Рентгенофлуоресцентный анализ определяет состав древних металлов, изотопный анализ — происхождение материалов и миграции древних людей. ДНК-анализ костных остатков раскрывает генетические связи между популяциями, а палеоботанические исследования восстанавливают древние ландшафты.

Российские археологи активно используют новейшие технологии. В 2024 году при раскопках в Великом Новгороде был обнаружен Воздвиженский клад — самый крупный из ранних новгородских кладов, включающий 1800 серебряных монет и 80 украшений. Для его изучения применялись самые современные методы анализа и консервации.

На Алтае продолжаются исследования Денисовой пещеры, где были открыты остатки нового подвида древних людей — денисовцев. Генетические исследования показали, что денисовцы скрещивались с неандертальцами и предками современных людей, оставив след в геноме жителей Океании и Азии.

Виртуальная реальность и 3D-моделирование революционизируют презентацию археологических открытий. Посетители музеев могут «пройтись» по древним городам, увидеть, как выглядели памятники в момент их создания. Денисова пещера уже доступна для виртуальных экскурсий, позволяя любому желающему познакомиться с местом важнейших палеоантропологических открытий.

Выводы: археология как мост между прошлым и будущим

Каждое из рассмотренных археологических открытий не просто пополнило наши знания о прошлом — оно заставило пересмотреть фундаментальные представления о развитии человечества. Гёбекли-Тепе показал, что сложные религиозные практики и монументальная архитектура возникли задолго до «неолитической революции». Розеттский камень открыл доступ к богатейшей письменной традиции Древнего Египта. Терракотовая армия раскрыла масштабы и организационные возможности древнекитайского государства.

Люси доказала, что прямохождение предшествовало увеличению мозга в эволюции человека. Пещеры Альтамира показали, что художественное творчество — не привилегия цивилизованных обществ, а фундаментальное свойство человеческой природы. Библиотека Ашшурбанипала продемонстрировала стремление древних к систематизации знаний. Помпеи открыли окно в повседневную жизнь античности.

Мачу-Пикчу поразил совершенством инженерных решений инков, а гробница Тутанхамона — богатством духовного мира древних египтян. Каждая из этих находок внесла свой вклад в понимание того, что человечество на протяжении тысячелетий демонстрировало удивительные способности к творчеству, организации и познанию мира.

Современные технологии открывают перед археологией новые горизонты. Лидар позволяет обнаруживать скрытые под растительностью памятники, искусственный интеллект — анализировать огромные массивы данных, генетические исследования — восстанавливать миграции древних народов. Мы стоим на пороге новых открытий, которые могут кардинально изменить наши представления о прошлом.

Археология XXI века становится всё более междисциплинарной наукой, объединяющей усилия историков, антропологов, геологов, физиков, биологов, специалистов по информационным технологиям. Это позволяет получать более полную и точную картину прошлого, избегать ошибок интерпретации, характерных для более ранних этапов развития науки.

Особую актуальность приобретает проблема сохранения археологического наследия. Изменения климата, урбанизация, военные конфликты угрожают памятникам, которые тысячелетиями ждали своих исследователей. Современные технологии цифровой фиксации позволяют создавать точные копии исчезающих памятников, но это не заменяет необходимости их физического сохранения.

Российская археология вносит значительный вклад в мировую науку. От находок в Денисовой пещере до открытий в Великом Новгороде — отечественные учёные продолжают традиции, заложенные ещё в имперский период. Широкая география исследований — от Арктики до Средней Азии — позволяет изучать различные аспекты человеческой истории.

Археологические открытия имеют не только научное, но и глубокое гуманитарное значение. Они показывают единство человеческого опыта, демонстрируют, что стремление к красоте, знанию, духовности присуще всем культурам и эпохам. В мире, где нарастают межкультурные противоречия, археология напоминает о общих корнях человечества.

Каждая новая находка — это не только ответы на старые вопросы, но и новые загадки. Кто построил Гёбекли-Тепе и почему засыпал его? Как точно умер Тутанхамон? Какую роль играли денисовцы в формировании современного человечества? Эти вопросы будут волновать будущие поколения исследователей.

Археология учит нас смирению перед сложностью и многообразием человеческого опыта. Каждое открытие показывает, что наши предки были не менее сложными, творческими и мыслящими существами, чем мы сами. Возможно, в чём-то они даже превосходили нас — в гармонии с природой, в духовности, в способности создавать произведения, поражающие своей красотой спустя тысячелетия.

Будущее археологии связано не только с новыми технологиями, но и с новым пониманием этических аспектов исследований. Взаимодействие с местными сообществами, уважение к культурным традициям, ответственное отношение к памятникам — эти принципы становятся неотъемлемой частью современной археологической практики.

Археология остаётся одной из самых романтичных наук, сочетающей строгость научного метода с волнением первооткрывателя. Каждый полевой сезон может принести находку, которая перевернёт наши представления о прошлом. И в этом — непреходящая привлекательность археологии для исследователей и широкой публики.